论《果园城记》中的“泥土气息”

2021-08-13王亦孜

王亦孜

摘要:《果园城记》作为师陀的代表作,突出体现了其所说的“泥土气息”。本文试从果园城布满尘土的景象、人物经历命运与土的关联性,以及师陀在文中寄托的思想感情入手,将定量分析与定性分析相结合,探究了《果园城记》中“泥土气息”的深刻内涵。

关键词:师陀 《果园城记》 泥土气息

《果园城记》收录了师陀自1938年9月到1946年年初创作的18篇短篇小说。师陀塑造的河南果园城世界与沈从文的湘西世界、废名的黄梅故乡、萧乾的北京城根篱下世界齐名。师陀曾在《果园城记》中的序言里如实写道:“我有意把这小城写成中国一切小城的代表,他在我心目中有生命,有性格,有思想,有见解,有情感,有寿命,像一个活的人。”师陀也曾这样描述自己:“我是乡下来的人,说来可怜,除却一点泥土气息,带到身边的真可谓空空如也。”师陀的故乡在河南杞县,他的创作中有故乡浑厚的沙土打上的难以抹去的烙印,他笔下的《果园城》充满着浓浓的“泥土气息”。

一、《果园城记》“土”意象使用频率统计

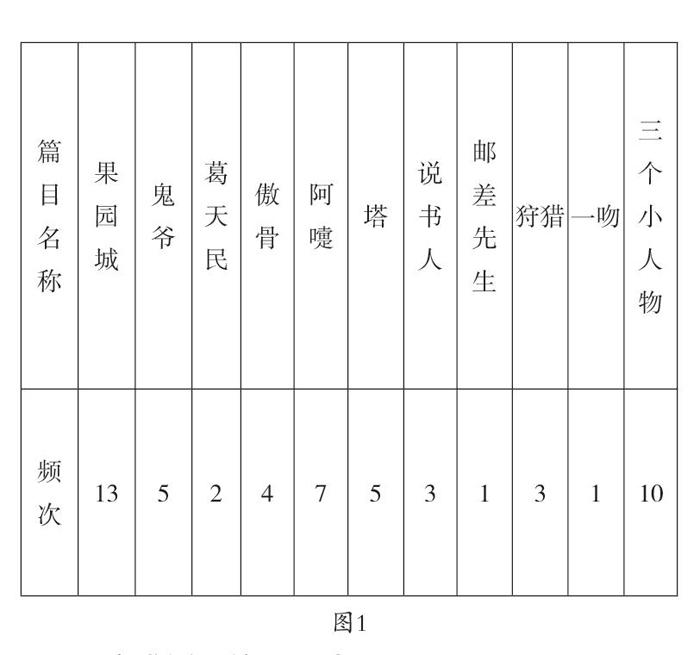

“土”意象作为《果园城记》中“泥土气息”的具象代表,在文章中多次出现。据统计,“土”在《果园城记》中的11个篇目里共出现了54次,如图1所示。

二、布满浮土的果园城景

《果园城记》的开头有这样一段“障眼法”的文字,对果园城的“沃土”极尽歌颂:“这城里最多的还是果园,假如你恰好在秋天来到这座城里,你很远很远就闻到那种香气。累累的果实映了肥厚的绿油油的叶子,耀眼的像无数小小的粉脸,向阳的一部分看起来比搽了胭脂还要娇艳。”在过路客人口中“多幸福的人!多平和的城!”如此欣欣向荣的景象背后,果园城的真正面目是在“我”阔别多年重返果园城时,借“我”的口吻说出“街上的尘土依旧很深”。“依旧”一词点明过去是这样,现在依然是这样,用尘土始终不变的深度,暗示着“果园城”在时光的流转中根本没有发生改变。

与“尘土”含义类似的,是“浮土”。“浮土”一词最早在《鬼爷》这一篇目中出现:“我们的视线顺着宽广的,时时走过猪或狗的,浮土很深的——永远很深的西门大街。”“永远”和“依旧”一样,都代表着时间的凝滞。泥土孕育草木,本应是生命和希望的象征,然而,“果园城,里的无论是‘尘土”还是“浮土”,都给人一种灰暗、阴晦的感觉。

果园城里的万生相也不免沾染上这样的习气,果园城的万事万物就像尘土在自然的作用下难以发生物理化学那样的变化,亘古不变,宗法制笼罩下的“有许多规矩”的平静,“活在昨天”的单调而又沉闷,旧得让人绝望。与沈从文笔下的湘西世界田园牧歌式的诗意不同,果园城世界的安宁是正在被时代滚滚浪潮湮没、裹挟的一种坐以待毙的悲剧。

三、尘土之上的果园城人

《果园城记》里的“总说”一章初步交代了果园城中几个形形色色的人物身份,可归类为知识分子、女性、底层人民等,“尘土”一词也可以说蒙盖了果园城中很多人的生存状态。虽然有像善良仁厚的邮差先生和“响亮、可爱、充满生气”的阿嚏带来了几抹亮色,《邮差先生》中出现过“尘土极幸运的从脚下飞起来,落到他的白布袜子上,他的扎腿带上”,粘在邮差先生身上的尘土似乎没有这么让人厌倦,甚至有些可爱气。

总体来看,果园城的底色始终是灰沉沉的。一方水土养一方人,《塔》这一章节中的一段话透露了果园城人的本色:“凡是到果园城来的人,没有一个能够幸全,他一走进城门,走进那些浮土很深的街道,忽然他会比破了财还狼狈,首先他找不见他自己了。”

接受过新式教育的知识分子原本应该走在思想文化潮流的前沿,然而《果园城记》中的知识分子——葛天民和贺文龙,被现实磨平棱角,碌碌无为,安于现状,逐漸迷失在果园城的茫茫尘土之中。原本担任农场主的葛天民子承父业,最终变成果园城老爷和绅士们看病的“好庸医”;立志成为作家的小学教师贺文龙,在日常琐事中被生计所困,放弃了写诗的梦想,像他笔下那只被“毁伤的鹰”。

女性地位低下,正如被人踩在脚下的尘埃一般,微不足道。顺从封建礼教的女性有着温柔端庄的素姑,她缝绣了一箱又一箱的嫁衣,仍然没能等到出嫁的机会;富有青春纯真气息,曾经拥有和锡匠店徒弟虎头鱼朦胧爱情的大刘姐,在母亲的安排下给人做了姨太太;活泼开朗的油三妹,被校长——国民党特务强奸后选择吞藤黄自尽;上过新式学堂的胡凤英一心想追求自由恋爱,与情人私奔后却被抛弃,最后沦为土娼。这些女性的青春和个性原本是多彩的,因为这“土色”的环境,使得女性身在愚昧不开化的果园城中,无论做不做挣扎,在封建伦理道德的压制下,都注定逐渐步入悲凉的结局。

还有许多渺小如芥子的底层人民,结局便是赤条条地归入大地,沉睡于土地之中。《果园城记》中描写说书人的死是这样的:“这所谓灵框,其实只是一卷用绳子捆着的芦席,说书人的脚从席子里露出来,不住随着扛手的步骤摆动,他的破长衫的一角直垂到地上,一路上扫着路上的浮土。”“浮土”一词又一次出现,带着生命无常的感伤和死亡的凄凉,只有“浮土”代表世界与说书人作最后无声的告别。

钱理群先生在《试论芦焚的“果园城”世界》中,指出果园城世界里的这些居民原来都不同程度地染有“跋涉者”的气质。果园城中最显而易见的“跋涉者”有两位:“我”和孟安卿,两人极具相似性,游子的羁旅愁思和风尘仆仆都熔铸在他们难以割舍的土地情结之中。该书由第一人称“我”,即马叔敖展开,“我”重返故乡时发出这样的感慨:“久违了呵!曾经走过无数人的这河岸上的泥土,曾经被一代又一代人的脚踩过,在我的脚下叹息似的沙沙地发出响声,一草一木全露出笑容向我点头。你也许要说,所有的泥土都走过一代又一代的人;而这里的黄中微微闪着金星,对于我却大不相同,这里的每一粒沙都留着我的童年,我的青春,我的生命。”《狩猎》中的孟安卿年轻时离开祖辈世居的故土,开始了生活上的大狩猎,在兴奋和快乐的劲儿过去后,内心不免空虚起来,潜意识里开始想念生他养他的果园城。的确,“土”对于漂泊的游子而言,是故乡的符号与记忆。当他们回来时,发现早已物是人非,故乡并没能成为他们灵魂的栖息地,归来的他们又选择离去。这种“土地情结”是极其矛盾的,借师陀的话来说,就是“我不喜欢我的家乡, 可是我怀念着那广大的原野”。在情感上对故乡有无限的热爱,在理智中又有处在农业文明与现代文明夹缝之中的复杂心态。

四、“土”意象使用的差异性

在大多数乡土小说中,泥土是人们赖以生存的母体,蕴含着新生的意义,这些文本的作者对“土”的意象极尽歌颂。在描绘果园城的景色时,对“土”意象的呈现仅仅采用白描的语言,没有华丽深情的辞藻加以修饰,只是对客观事实的平淡展示,随着尘土扬起,万事万物的生命力一点点地被损耗殆尽。

“土”的意象出现在对果园城里的人——知识分子、女性、底层人民、跋涉者的人生遭际的叙述中时,各有所指。知识分子要想施展才华救国的理想和只能养花弄草玩土的现实产生了极大反差,令人哑然失笑。泥土在果园城的女性这里看不到母性之爱,相反是对女性的一种束缚和禁锢。

“土”是生命的起源与归宿,由此感悟出对社会底层人民生命易逝的伤感和慨叹,暗示着存在的本质乃是虚无。故乡之土没能给予跋涉者慰藉,取而代之的却是失望。可见,《果园城记》中的“泥土气息”总体来说都是消极颓败的。

果园城贯穿始终的“泥土气息”夹杂着双重味道,一方面,有对乡村故土、农业文明的眷恋留念;另一方面,有对民族生存处境、民族性格的批判反思。师陀作为现代知识分子的代表,借助“泥土气息”的书写,以沉静写实的笔法,传达给读者最深切炽热的情思。

参考文献:

[1]师陀.果园城记[M].北京:解放军文艺出版社,2000.

[2]师陀.师陀全集[M].郑州:河南大学出版社,2003.

[3]钱理群.试论芦焚的“果园城”世界[J].信阳师范学院学报,1990(1).

[4]何平.在回归中重建乡土中国——《果园城记》论[J].中国现代文学研究丛刊,2013(2).

(作者单位:南京师范大学文学院)