玉米田两种阔叶杂草苍耳和藜对草铵膦敏感性测定

2021-08-11陈景超崔海兰李香菊谢家建于惠林

贾 芳,陈景超,崔海兰,李香菊,谢家建,于惠林

(中国农业科学院植物保护研究所,北京 100193)

苍耳XanthiumsibiricumPatrin.和藜ChenopodiumalbumL.是我国北方及黄淮海玉米产区的主要杂草[1-5],其发生会严重影响玉米产量[6]。苍耳为菊科苍耳属一年生草本植物,别名苍耳子、老苍子、野茄子等[7]。苍耳具有较强的抗逆性和适应性,可以在干旱贫瘠的土壤中萌发,且萌发期很长,从4月初到6月底均可萌发,难以防除[8]。苍耳在我国分布广泛,多发生于北方秋熟旱作田及南方旱田,主要危害玉米、花生、大豆、高粱谷子、棉花等作物,也是一些害虫如棉铃虫Helicoverpaarmigera(Hübner)、亚洲玉米螟Ostriniafurnacalis(Guenée)等的寄主[9-11]。藜为藜科藜属植物,别名灰菜、灰藜、灰蓼头草等,是一年生草本植物,其为全世界分布最广的杂草之一[7]。藜的繁殖力强、结实率高,单株可结 72450粒种子[9],生长速度快,尤其是在短日照、天气较为寒冷时其生长速度更快[11]。免耕、作物轮作、施肥过量等都会促进藜的发生[12]。在农田生态系统中这两种杂草因自身的这些生长特性及农事操作都可有利于其与作物竞争养分、水分、光和空间,严重影响了作物产量。

草铵膦学名为2−氨基−4−[羟基(甲基)膦酰基]−丁酸铵,由赫斯特公司于20世纪80年代成功开发,现属于拜耳公司,为触杀型非选择性除草剂[13]。草铵膦抑制谷氨酰胺合成酶(GS),阻止氨被同化为必需的氨基酸,导致植物氨中毒;细胞中过量的氨导致植物氮循环紊乱,从而抑制植物的光合作用,最终引起植物的死亡[9]。草铵膦为广谱、低毒、低残留的有机磷除草剂,主要用于荒地除草。近年来随着抗草甘膦杂草种类和抗性倍数不断增加以及百草枯退市,草铵膦的使用量逐年增加[14]。近年来,全球转基因抗除草剂玉米的种植面积不断增加,至 2018年全球转基因抗除草剂(包括抗虫和抗除草剂复合性状)玉米种植面积为0.53亿hm2,占全球玉米种植面积的33%[15],其中包括转bar和pat基因的抗草铵膦玉米[16]。在转基因抗草铵膦玉米田使用草铵膦不但可以有效防治多种玉米田杂草,而且还可以简化除草方式降低除草成本。

在转基因抗除草剂作物田由于过度单一地依赖草甘膦的除草方式和少耕免耕的耕作制度,杂草抗药性问题越来越突出。至2019年9月全球已报道对草甘膦产生抗性杂草种类有44种[17],而草铵膦在除草功能上可以对草甘膦进行很好的补充和替代[14]。例如草甘膦很难控制的牛筋草、稗草和小飞蓬等,草铵膦对它们有较好的防效[18-21]。如果抗草铵膦作物与抗草甘膦作物轮换种植,可有效控制抗性杂草的产生及进化。目前开发的第3代转基因抗除草剂作物已具备同时抗草铵膦和草甘膦的特性,还开发出抗多种不同作用机制除草剂作物,如抗草铵膦、草甘膦的同时还抗另一种或两种作用模式的除草剂[22]。另外,开发出草铵膦与草甘膦的复配药剂,不仅扩大了杀草谱还降低了草铵膦对施药条件(温、湿度和光照)要求过高的弊端[23]。我国于2014年开展了“双草验证”项目[24],目前已有24个草铵膦与草甘膦的复配产品取得登记[25]。

种植转基因抗除草剂玉米是将来杂草防除的重要手段,虽然转基因抗除草剂玉米尚未商业化种植,但提前全面系统地测定我国玉米主产区的杂草对草铵膦的敏感性水平,能为转基因抗除草剂玉米种植后杂草的防除提供基础试验数据。本试验采集了我国北方及黄淮海两大玉米主产区苍耳和藜的种子,利用整株生物测定法检测对草铵膦的敏感性,明确我国两大玉米主产区的苍耳和藜对草铵膦的耐受水平,为将来转基因抗草铵膦玉米商业化种植后杂草防除及草铵膦合理施用提供数据支持。

1 材料与方法

1.1 供试苍耳及藜种群信息

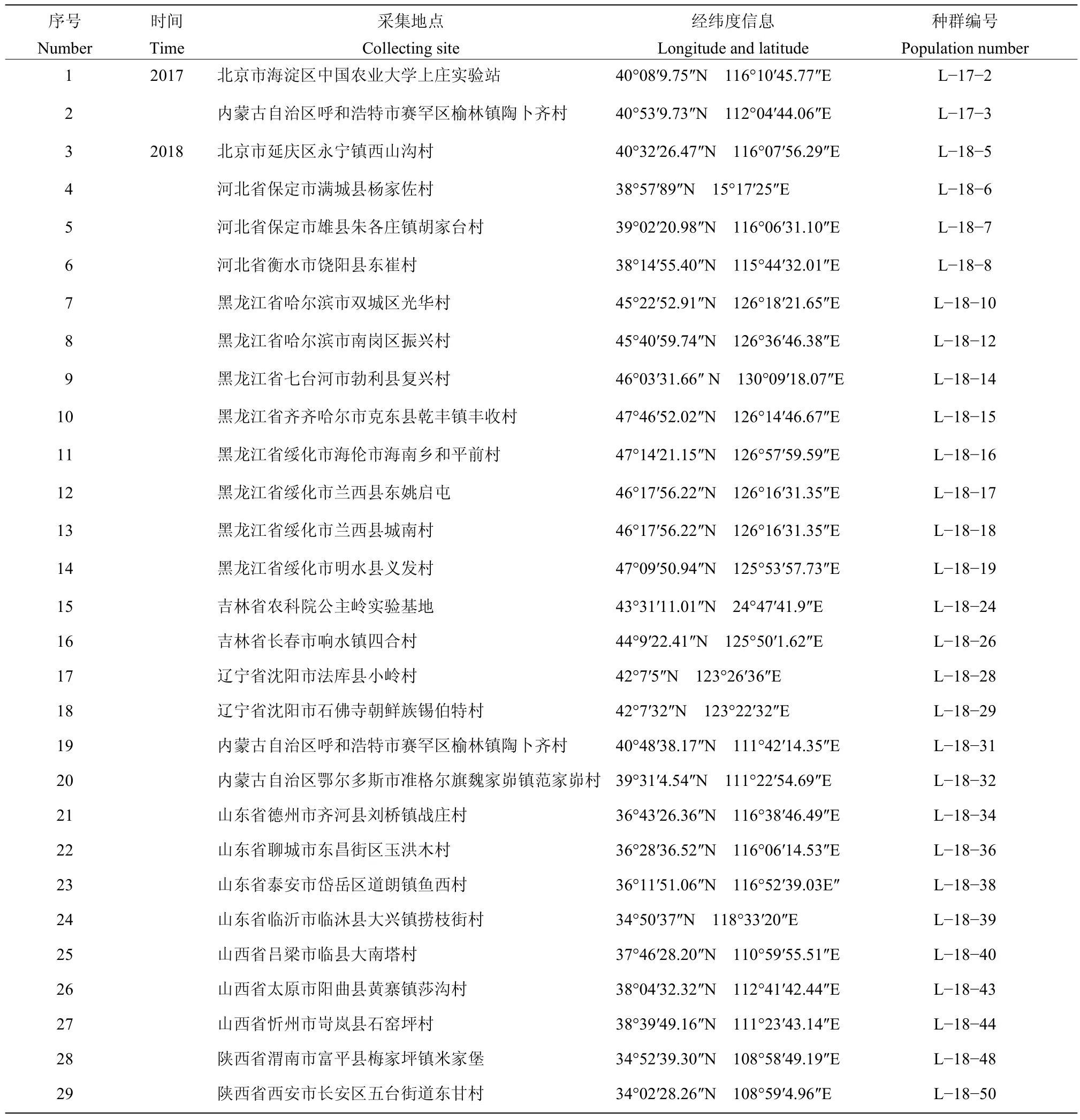

种子于2017年和2018年采自北方玉米产区(黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古)和黄淮海玉米产区(北京、河北、山东、山西、陕西)的玉米田。采集地点详细信息见表1和表2。

表1 苍耳采集地点Table 1 Collecting sites of X.sibiricum

表2 藜种群采集地点Table 2 Collecting sites of C.album

1.2 试验试剂及仪器

18%草铵膦可溶液剂,商品名为保试达,拜耳公司生产。ASS−4型行走式喷雾塔(配备Tee Jet 8002扇形喷头,喷雾压力0.275 Mpa),由国家农业信息化工程研究中心研制。

1.3 试验方法

选择未经除草剂处理的表层土壤,放烘箱中 100 ℃烘 2 h处理,将处理后的土壤与营养土和蛭石以3∶1∶1的比例混匀,装于花盆(直径8 cm,高8 cm)。

苍耳种子(含总苞)浸泡在清水中24 h,剪去果柄后点播在装好土的花盆中。藜种子浸泡在0.8%赤霉酸24 h破除休眠后,过纱网去除㓎泡液,将其晾干,播种在装好土的花盆中。

种子播种后放置于温室培养,温度为25 ℃~30 ℃,RH 50%~60%,光周期14L∶10D。待藜和苍耳生长至5~6叶期,每盆留5~7株,用于草铵膦茎叶喷雾处理。草铵膦施用浓度(有效剂量)分别为0、27.83、55.63、101.25、202.50、405.00、810.00(田间推荐高剂量)、1 620.00 g a.i./ha,每处理重复5次。喷药后14 d称取地上部分鲜重,计算生长抑制率。生长抑制率(%)=(对照组鲜重―处理组鲜重)/对照组鲜重×100%。

1.4 数据统计与分析

使用统计软件SigmaPlot 12.0(Systat Software,San Jose,CA.)对药剂剂量与生长抑制率进行回归分析,得出剂量−反应曲线、相关系数、抑制50%杂草个体生长的草铵膦剂量(GR50)。计算公式为Y=C+(D―C)/[1+(X/X0)b],公式中X代表处理剂量,X0代表GR50,b代表曲线在X0处的斜率,D代表待测指标上限,C代表待测指标下限[26];采用独立样本t检验比较采自北方玉米产区藜种群对草铵膦的GR50值与采自黄淮海玉米产区的是否具有显著差异。

2 结果与分析

2.1 苍耳对草铵膦的敏感性

6个种群苍耳对草铵膦的敏感性测定如表3所示。本试验检测的苍耳种群均来自黄淮海玉米产区,苍耳的GR50值在37.54~111.93 g a.i./ha,均值为64.25 g a.i./ha,均低于405 g a.i./ha。采自陕西东甘村的种群C−18−22对草铵膦最为敏感,为37.54 g a.i./ha,而采自北京市海淀区的种群18−3对草铵膦最不敏感,为111.93 g a.i./ha,约为C−18−22的3倍。

表3 苍耳对草铵膦敏感性Table 3 Sensitivity of X.sibiricum to glufosinate

2.2 藜对草铵膦的敏感性

藜对草铵膦的敏感性如表4所示,29个种群GR50为27.26~106.75 g a.i./ha,均低于405 g a.i./ha(田间推荐高剂量的1/2X剂量),所有种群GR50的平均值为60.43 g a.i./ha。采自河北省东崔村的种群L−18−8对草铵膦的最敏感,为24.55 g a.i./ha,采自黑龙江复兴村的种群L−18−14对草铵膦最不敏感,为106.75 g a.i./ha,约为18−8的4倍。采自吉林、内蒙古和陕西的种群其GR50值均高于平均值,采自北京的种群其GR50值均低于平均值(图1)。采自吉林和内蒙古种群的GR50均值最高,分别为86.87和80.89 g a.i./ha;采自北京的种群GR50均值最低,为31.99 g a.i./ha(图1)。采自北方玉米产区种群的GR50均值为66.93 g a.i./ha,高于采自黄淮海产区种群的53.47 g a.i./ha,虽有差异,但差异不显著(df=27,t=1.505,P=0.144)(图2)

图1 不同省份藜种群对草铵膦敏感性测定GR50值的分布Fig.1 The GR50’s distribution of C.album’s sensitivity to glufosinate among different provinces

图2 两个玉米产区藜种群GR50值分布情况Fig.2 Distribution of C.album’s GR50 between two corn producting areas

表4 藜对草铵膦的敏感性测定结果Table 4 Sensitivity of C.album to glufosinate

3 讨论

本文6个苍耳种群对草铵膦均非常敏感,其最高GR50值仅为草铵膦推荐剂量的1/8,种群间对草铵膦存在3倍的敏感性差异。目前研究苍耳对草铵膦敏感性的报道并不多见。Beyers等[27]在美国转基因抗草铵膦大豆田喷施290 g a.i./ha的草铵膦对苍耳的防效可达60%~90%,表明其对草铵膦也非常敏感。

本文29个藜种群对草铵膦均表现特别敏感,GR50值远低于推荐剂量的1/2倍剂量,与前人报道的结果一致,均表明目前草铵膦对采集地发生的藜有很好的防效。Steckel等[28]通过田间试验发现420 g a.i./ha的草铵膦对株高为10 cm左右的藜防效为80%。但草铵膦对杂草的防除效果易受测试植株生长状况和环境因素(湿度等)的影响[28,29]。有研究报道喷施800 g a.i./ha的草铵膦对10~20叶期的藜防效一般,仅为62.4%,是因施药时受试植株叶龄较大且天气干旱所致[30]。因此在田间施用草铵膦时应避免高温、干旱,尽量选择在傍晚时施药。

本研究发现苍耳和藜对草铵膦均变现特别敏感,但这不意味着在我国不会有抗草铵膦的苍耳和藜出现。抗药性是指由于长期、大量使用除草剂或人为诱导、遗传操作,一种植物生物型在对野生型致死剂量下,能存活并繁殖的可遗传能力[9]。因此苍耳和藜对草铵膦产生抗性的频率和程度与喷施草铵膦的频率和施药剂量呈正相关。而现在草铵膦应用时间较短,抗草铵膦杂草出现种类较少,且抗性倍数较低,仅为1.9~14倍,远低于乙酰乳酸合成酶类除草剂成千倍的抗性[17]。最早报道于 2009年在马来西亚发现牛筋草Eleusineindica对草铵膦具有抗药性,到目前为止也仅在马来西亚、新西兰、美国和希腊这些国家中发现具有草铵膦抗性杂草牛筋草、硬质黑麦草Loliumperenne、意大利黑麦草Loliumperennessp.multiflorum和黑麦草属Loliumrigidum[17]。然而值得警惕的是Jalaludin等[31]发现同时对草铵膦、草甘膦、百草枯和乙酰辅酶A羧化酶类抑制剂(精吡氟禾草灵和高效氟吡甲禾灵)具有抗性的牛筋草,这对现有过度依赖化学防治的除草体系敲响了警钟。

除了杂草的抗性问题,杂草的耐受性问题同样严峻,耐受性杂草对除草剂天然的不敏感特性会降低除草剂的效果。而不同种群间的杂草对同一种除草剂也存在耐受性差异[32],本研究发现藜在不同藜种群间存在4倍对草铵膦敏感性差异倍数,这高于Jalaludin等[33]报道牛筋草对草铵膦具有最低1.9倍抗性。因此,除通过整株测定法得出的敏感性差异倍数去判断该种群是否具有抗性,需要调查采集地是否具有长期用药史,并多种方式验证,例如检测其基因是否发生突变以及酶活性差异来判断是否产生抗性。

本试验发现,从北方玉米产区采集到藜种群对草铵膦的敏感性要低于采自黄淮海玉米产区的种群,这与本实验室前期研究结果一致[34],这可能是因为杂草对除草剂的敏感性与地理因素相关,因为地理因素的差异会造成植物表型特征的差异[35],如在本试验中发现在相同的环境下培养出的北方玉米产区种群在植株高度和平均重量上均高于黄淮海玉米产区种群,这种表型差异可能导致对除草剂的敏感性存在差异。