地震动水压力下盾构隧道复合衬砌管片环缝防水性能研究

2021-08-10邵钰淇潘东毛家骅

邵钰淇 潘东 毛家骅

摘 要:为探明跨海盾构隧道复合衬砌结构在地震动作用下的结构反应及环缝防水性能,建立了考虑动孔隙水压力的场地地震动模型及盾构隧道纵向梁弹簧模型,采用广义反应位移法,研究了盾构隧道复合衬砌结构在地震动作用下的环缝张开量和防水性能。结果表明:复合衬砌结构具有较好的环缝防水性能,且减震层刚度越大,环缝防水性能越好。研究结果为跨海盾构隧道防水设计提供了借鉴。

关键词:盾构隧道;抗震;双层衬砌;高水压;防水性能

中图分类号:U452.2+8 文献标识码:A 文章编号:1006—7973(2021)06-0155-02

1引言

盾构隧道结构存在接缝较多、刚度较小等特点,在强地震动作用下往往表现为结构变形过大,面临严重渗漏水,甚至是突涌水的威胁,而双层衬砌结构能够大幅度提高盾构隧道纵向刚度,在强地震作用下有效减小盾构隧道的地震动响应[1]。因此,开展强地震动作用下水下盾构隧道双层衬砌结构环缝防水特性研究很有必要。

目前,国内外双层衬砌结构在以交通为目的的盾构隧道工程中应用并不多。但是,随着国内盾构隧道建设向大断面、深埋、高水压和超长里程方向发展,单层预制混凝土管片衬砌将无法满足大型盾构隧道对衬砌结构的耐久性、抗震性、稳定性和防水性等要求,国内部分在建水下盾构隧道已经开始尝试使用管片+二次衬砌的复合衬砌结构。

鉴于此,本文以拟建琼州海峡隧道工程为依托,采用广义反应位移法[2-3],建立高水压砂土地层地震动分析模型及盾构隧道双层衬砌结构纵向梁弹簧模型,分析强地震动作用下考虑动水压力的盾构隧道双层衬砌结构纵向环缝防水特性,并试图探索盾构隧道双层衬砌结构中减震层特性对结构纵向抗震性能的影响。研究结果为我国后续拟建越江跨海盾构隧道工程的抗震设计提供参考。

2模型建立

2.1自由场地震动模型

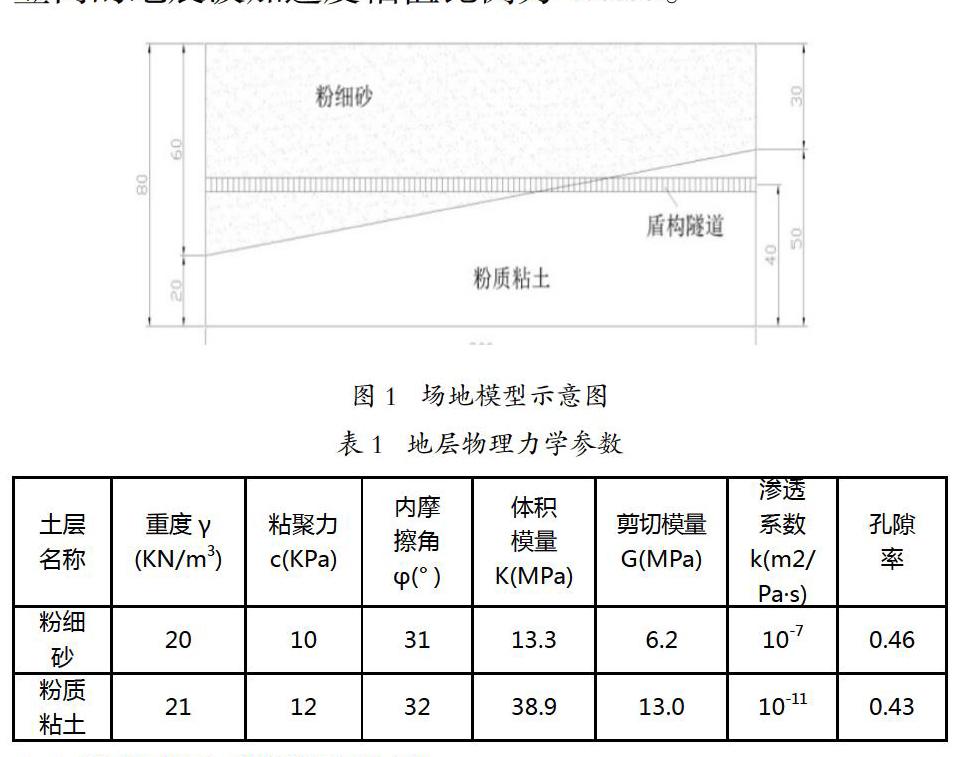

本次研究以琼州海峡隧道工程为依托,隧道穿越地层以粉细砂和粉质粘土为主,为了简化场地模型,将地层设置为上部粉细砂层,下部粉质粘土层,地层表面距离水面80m,具体场地模型如图1所示,地层物理力学参数如表1所示。由于隧道所在地层存在较高水压,为了探明地层在地震动作用下动孔隙水压力的变化情况,采用改进的循环荷载体应变增量模型。

本次计算采用EI地震波作為输入地震动从模型底部以速度形式输入,隧址处抗震设防烈度为8度,设防地震峰值加速度0.2g,基岩面采取两向输入,水平向:竖向的地震波加速度幅值比例为1:0.65。

2.2隧道纵向梁弹簧模型

基于动水压力的自由场地非线性地震位移反应分析结果,提取隧道位置处纵向各点位移时程响应,将一系列的位移时程响应输入到土体弹簧固定端进行盾构隧道地震反应特性分析。

隧道双层衬砌结构采用纵向梁弹簧模型,管片与二次衬砌相互作用采用竖向弹簧和切向弹簧来模拟。

本模型中的弹簧主要分为管片地层弹簧、管片环间弹簧以及二次衬砌与管片间弹簧。其中,管片环间弹簧采用文献[4]提出的等效接头刚度进行计算。

本文针对单层管片衬砌、减震层弹性模量为12×106Pa和6×106Pa这三个工况,分析盾构隧道双层衬砌结构的地震动响应以及环缝张开量变化情况,从而评估盾构隧道双层衬砌结构的防水性能。

3反应特性及防水性能

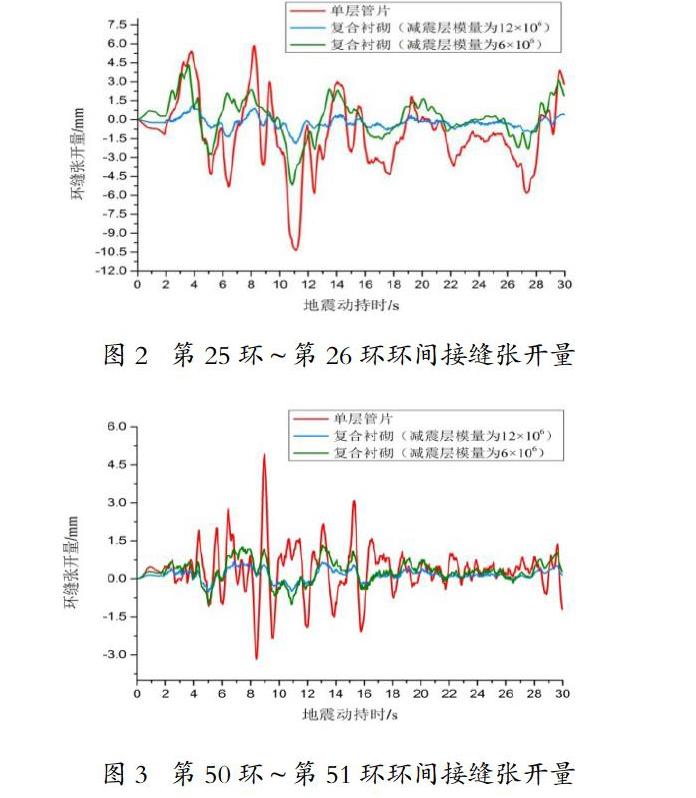

对盾构隧道第25环~26环间环缝和第50环~51环间环缝张开量进行了监测,得到单层管片衬砌、复合管片衬砌(减震层弹性模量为12×106Pa和6×106Pa)环缝张开量随地震动时间变化的曲线,如图2~3所示。

从图2~3中可以看出,单层管片衬砌环缝张开量随着地震动持时变化非常剧烈,而复合衬砌环缝张开量相对较为缓和。对比减震层弹性模量为12×106Pa和6×106Pa的复合衬砌结构环缝张开量,发现减震层弹性模量越大,环缝张开量越小,说明隧道纵向整体刚度越大,隧道变形越小,其相应的环缝张开量也越小。但是对于隧道横向抗震性能来说,在一定范围内减震层弹性模量越小,减震效果越好[5],因此在考虑盾构隧道环缝张开量的情况下,减震层弹性模量的设置必定存在一个最优范围。

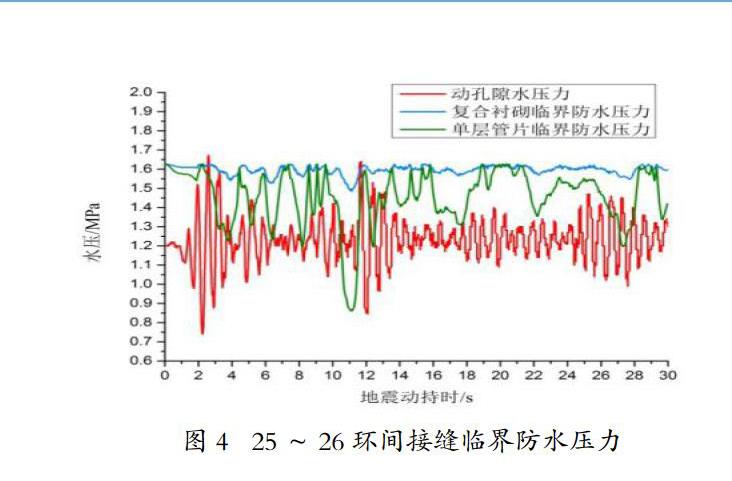

将隧道所在位置地层随地震动作用的动水压力值与盾构隧道衬砌临界防水压力值作对比,得到图4。

从图4中可以看出,复合衬砌临界防水压力值基本上位于该处地层动孔隙水压力值之上,表明复合衬砌结构在地震动作用下,防水性能基本能够得到保证。而单层管片衬砌结构在地震动发生11s左右,动水压力大大超过管片衬砌临界防水压力,存在海水大量涌入的风险。

4结论

本文以琼州海峡隧道为工程背景,建立了考虑动孔隙水压力的海底场地地震动响应模型,并基于广义位移法对跨海盾构隧道纵向防水性能进行了分析,其主要结论如下:

(1)复合盾构隧道环缝张开量在地震动作用下相对单层管片衬砌小,且减震层弹性模量越大,环缝张开量越小,但是影响较小,说明隧道纵向整体刚度是影响环缝张开量大小的主要因素。

(2)盾构隧道单层衬砌结构在7级地震动作用下极有可能出现管片环缝张开量过大,海水涌入隧道的风险,进而导致隧道衬砌结构受力变化,并发生隧道结构垮塌等灾害。

参考文献:

[1] 小泉淳.盾构隧道的抗震研究及算例[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[2] 刘晶波,王文晖,赵冬冬,等.地下结构抗震分析的整体式反应位移法[J].岩石力学与工程学报,2013, 32(8):1618-1624.

[3] 晏启祥,张煜,王春艳,等.剪切波作用下盾构隧道地震效应的拟静力分析方法研究[J].工程力学, 2015(5):184-191.

[4]小泉淳.盾构隧道管片设计: 从容许应力设计法到极限状态设计法[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[5] 王明年,林国进,于丽,等.隧道抗震与减震[M].科学出版社, 2012.

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金(No.2018YJS105)。