基于微信平台的医师-药师-患者三维一体群用药指导信息推送对高血压病患者的应用效果

2021-08-10武建东

武建东

(山西省吕梁市文水县人民医院,山西 吕梁 032100)

随着现代社会工作生活节奏的加快及人们生活、饮食习惯的改变,高血压病的发病率逐渐升高且发病年龄日益年轻化,呈现出高患病率、高致残率、高死亡率及低知晓率、低控制率、低治愈率的“三高三低”特点。目前临床治疗高血压病主要采用口服降压药控制,多由患者居家执行口服医嘱,但由于监督管理及其他因素,患者居家口服降压药依从性不乐观,进而直接影响降压药的治疗效果,可能引发冠心病、心肌梗死、脑出血、脑梗死等心血管不良事件[1]。因此,提高高血压病患者居家口服降压药依从性意义重大,对平稳控制血压具有重要的作用。本院药剂科借助基于微信平台建立的医师-药师-患者三维一体群,对口服药物治疗的高血压病患者进行微信群用药指导信息推送,取得较满意的效果,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2017年1月至2019年1月在文水县人民医院药房取药的80例门诊高血压病患者,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组40例。对照组男22例,女18例;年龄52~64岁,平均(54.4±1.3)岁;病程3~5年,平均(3.8±0.6)年;职业类型:教师12例,公务员8例,公交车司机5例,退休干部11例,下岗工人4例。观察组男21例,女19例;年龄53~63岁,平均(54.7±1.2)岁;病程2~6年,平均(3.9±0.4)年;职业类型:教师14例,公务员7例,公交车司机3例,退休干部10例,下岗工人6例。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 高血压病诊断标准参照«中国高血压病防治指南(2018年修订版)»:在未使用降压药物的情况下,非同日连续3次诊室血压测量收缩压≥140 mm Hg(1 mm Hg≈0.133 kPa)和/或舒张压≥90 mm Hg[2]。

1.3 纳入标准 患者及家属知情同意,且签署知情同意书;患者均具备熟练使用微信的文化水平;确诊为原发性高血压,且符合口服药降压治疗指征者;能配合后期随访及问卷调查者。

1.4 排除标准 不能按时接收群消息者;因有严重颈肩疼痛、网球肘或狭窄性腱鞘炎而不能正常使用手机者;因血压控制欠佳导致脑出血、脑梗死而伴上肢运动功能障碍者;继发性高血压者;口服降压药出现严重不良反应而中途更换其他降压药者。

2 干预方法

2.1 对照组 医师对患者进行健康宣教及用药知识指导,包括低盐饮食、戒烟限酒、控制体质量、适度运动和保持心理平衡等。针对不同患者制定不同降压药个性化的正确服用方法,以及降压药常见不良反应观察方法,定期进行血压监测。

2.2 观察组 在对照组干预基础上建立由两名接诊医师、两名药师、患者本人组成的微信群,由医师和药师共同管理该群并担任群主,群主负责微信群内信息编辑推送、群内患者建议收集和反馈。患者就诊时扫描张贴在门诊诊室和药房取药处的微信群二维码加入该群,患者加入微信群后必须实名制进行标注以精准识别每例患者,并认真阅读群公告,遵守群规定,以保证群正常运转。医师和药师于每日早上8:00定时在群内发送按时服降压药的温馨提示,提示完毕后分享一段美妙的轻音乐,以营造温馨的群氛围;同时定期于每周二、周五晚上7:00—9:00在微信群中推送高血压病治疗及用药相关内容,包括生活方式(控制体质量,腰围:男性<90 cm,女性<85 cm)及饮食指导(每人每日食盐摄入量逐步降至6 g以下;多食含钾高的蔬菜如菠菜、芹菜等,增加膳食纤维摄入,以预防便秘)、功能锻炼(有氧运动如慢走、打太极拳等)、不同降压药口服方法及注意事项等,并接受患者对有关高血压病问题的咨询。为保证入群患者能及时收到且阅读推送内容,医师、药师会在周末对患者进行电话或微信视频通话回访,听取患者建议并进行改进。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①合理用药自我效能。依据合理用药自我效能量表评价,包含两个维度,即困难情况下合理用药自我效能(8个条目)和不确定情况下合理用药自我效能(5个条目)[3],共计13个条目。每个条目有3个选项,没有信心计为1分,有点信心计为2分,非常有信心计为3分。各条目得分之和为量表总得分,共13~39分,分数越高表明合理用药自我效能越高。②服药依从性。采用修订版Morisky药物依从性量表[4]进行评价,8分为服药依从性良好,6~7分为服药依从性中等,小于6分表示服药依从性差。依从率=(良好例数+中等例数)/总例数×100%。③血压控制情况。依据世界卫生组织高血压诊疗标准分为良好、达标、不达标3个等级。良好:经降压治疗后收缩压<130 mm Hg,舒张压<85 mm Hg;达标:经降压治疗后收缩压在130~145 mm Hg之间,舒张压在85~90 mm Hg之间;不达标:经降压治疗后收缩压>145 mm Hg,舒张压>90 mm Hg。血压控制率=(良好例数+达标例数)/总例数×100%。

3.2 统计学方法 采用SPSS 20.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

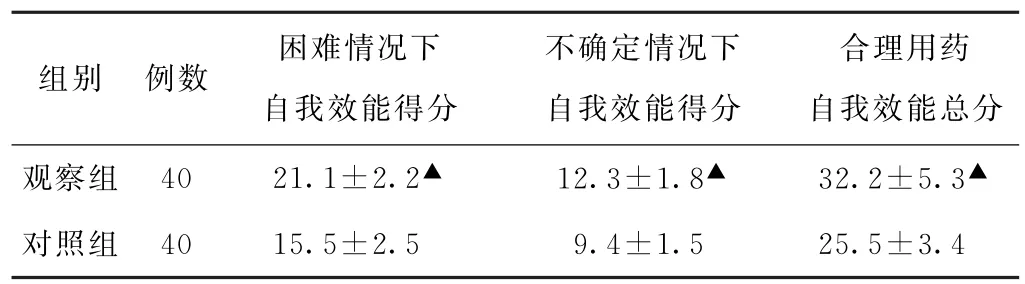

(1)合理用药自我效能比较 观察组合理用药自我效能各维度得分及总分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组高血压病患者合理用药自我效能各维度得分及总分比较(分,±s)

表1 两组高血压病患者合理用药自我效能各维度得分及总分比较(分,±s)

注:与对照组比较,▲P<0.05。

合理用药自我效能总分观察组 40 21.1±2.2▲ 12.3±1.8▲ 32.2±5.3▲对照组 40 15.5±2.5 9.4±1.5 25.5±3.4组别 例数 困难情况下自我效能得分不确定情况下自我效能得分

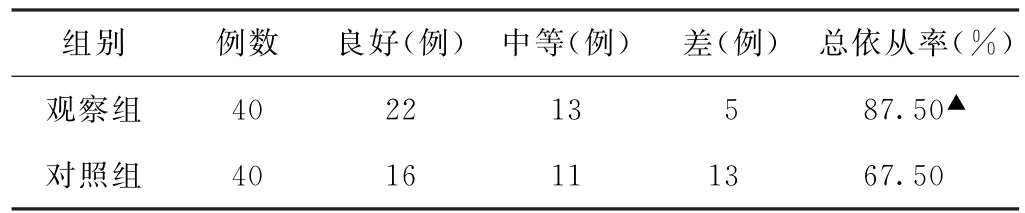

(2)服药依从性比较 观察组服药依从率为87.50%(35/40),高于对照组的67.50%(27/40),差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组高血压病患者服药依从性情况比较

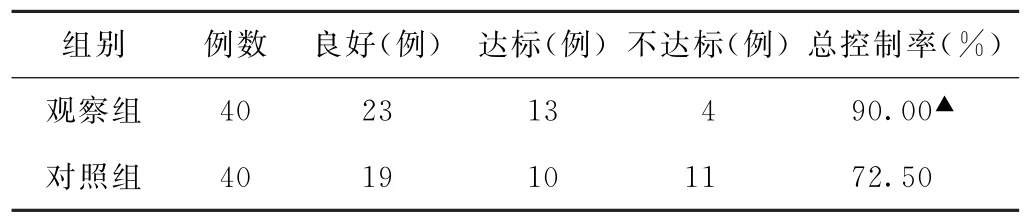

(3)血压控制情况比较 观察组血压控制率为90.00%(36/40),高于对照组的72.50%(29/40),差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组高血压病患者血压控制情况比较

4 讨论

原发性高血压是以血压升高为主要临床表现的心血管综合征,起病缓慢,早期常无明显症状,少数患者在发生心、脑、肾等并发症时才被发现,常与其他心血管疾病危险因素共存,是心血管疾病重要的独立危险因素。高血压病临床治疗主要以口服降压药为主,传统的用药指导多由接诊医生对患者进行口头医嘱及健康宣教,对患者用药缺乏有效监督,进而影响降压效果,不利于患者血压的平稳控制[5]。随着智能手机的普及,微信的广泛应用给健康教育和随访带来了便利,并取得一定成效。本研究借助微信平台建立医师-药师-患者共同参与的互动群,医师联合药师对患者进行健康宣教及用药知识信息推送,取得满意的效果。

微信群具有互动性、共享性、参与性等优点,为慢性病患者提供持续的健康指导,真正做到让高血压病患者在家也能接受延续性用药指导和健康教育[6]。患者在口服降压药治疗期间,医师、药师通过微信群对其进行健康教育指导,进而使患者掌握降压药服用方法及常见不良反应和注意事项。传统的门诊就医和药师面对面进行健康教育和用药指导,对于高血压病患者不能形成持久的监督效应,尤其是出现药物不良反应或在用药方面存在困惑时,易出现焦虑心理,可能导致患者不当停药,影响降压治疗的连续性,极大降低药物的治疗作用,甚至可能引起血压波动而诱发心血管不良事件。而医师-药师-患者微信群能及时有效地对患者用药疑问及用药过程中的不适反应进行用药调整和跟踪随访,使患者能持续有效的控制血压[7]。通过微信建立医师-药师-患者群,密切了三者的关系,医师能及时准确地向患者答疑用药过程中症状的变化情况,提供有针对性的健康指导;药师也能通过群内患者的反馈对其用药过程中的不良反应进行解答,以及调整用药方案。通过医师-药师-患者微信群,医师和药师给高血压病患者提供了专业用药指导与全程监督,提高了患者用药自我效能和服药依从性,达到控制血压的效果[8]。本研究结果表明,观察组合理用药自我效能总分、困难情况下自我效能得分、不确定情况下自我效能得分均高于对照组(P<0.05);观察组服药依从率、血压控制率均高于对照组(P<0.05)。吐达洪等[9]将600例高血压病患者分为两组进行观察,对照组300例按常规护理管理,观察组300例应用微信对患者进行服药依从性及血压管理,结果表明观察组服药依从性及血压控制效果优于对照组。黄静媚[10]将184例高血压病患者分为两组进行观察,对照组92例采用传统健康教育,观察组92例基于微信平台实施健康教育,结果显示观察组治疗依从性优良率明显高于对照组,观察组血压控制情况更为理想。上述研究结果与本研究结果相符合。

综上所述,基于微信平台建立医师-药师-患者三维一体群,可提高高血压病患者用药自我效能和治疗依从性,有效控制血压,其操作成本低,能实时对患者的情况进行动态掌握,但部分老年患者使用微信时文字输入不熟练,多以语音进行交流,没有文字输入直观,延长了医师和药师获得信息的时间和对患者的反馈时间;同时因部分患者所用微信群较多,有时会有其他微信群消息的覆盖,影响对医师-药师-患者群消息的及时关注,以上不足均有待后续研究进一步完善。