你想不到的“厕纸”

2021-08-09董健

董健

去年新冠疫情刚刚在全世界扩散开的时候,欧美国家的民众中出现了一种谜之操作——蜂拥到超市抢购卫生纸,为此大打出手的也不乏其人。不过这也正好提醒了我们,卫生纸这个平日生活中并不起眼的东西,其实已经是我们的必需品之一了。毕竟,上厕所是每个人都无法免去的生理现象,在原始社会人类是怎么办的,好像也没有什么正经的科学考证,也许我们的祖先采取的方式跟其他动物并无二致。但进入文明社会之后,事情显然不那么简单了。

东方厕纸之源

上厕所后怎么搞好清洁问题呢?世界上各个民族真的是脑洞大开、因地制宜,各有各的办法了。中国作为文明古国,周代历史书里就开始记载了厕所问题,比如晋景公就是上厕所时候掉进粪坑里淹死了,但似乎没有什么史书专门提及他们是怎么解决清洁问题的。真正开始有明确说法的是在西汉前后,当时中国人开始使用削过的木片或者竹片作为事后的清理工具,这就是所谓的“厕筹”,其形状跟当时中国人进行计算的工具“筹”(削整齐的木片或者竹片,代表一定数值)是一模一样的。根据考古专家王志轩先生的研究专著《厕筹杂考》中的考证,在敦煌的一处西汉烽燧遗址中发现了大量用过的废简牍,而这些废简牍都是在一处当时厕所的遗迹中发现的,除了在芦苇和泥巴构筑的墙根发现了成捆的之外,还发现大量的废简牍在坑中与粪便混杂。所以,这足以证明西汉初年的中国人肯定是使用了厕筹的。

在2020年疫情严重的英国街头,一名流浪汉做起了卫生纸的买卖,黑板上写着“一卷纸一英镑”。

能够确定的是,在纸发明之前,中国人肯定是继续用这个东西的,上至帝王将相,下至平民百姓,只要有条件肯定就用这个。当然,也有的地方确实连这个条件也没有,设置一个固定的厕所,还能存放大量的厕筹,在那个时代也并非易事,随身携带也非常不便。于是普通人就只能就地取材,树叶、土块或不那么有棱角的石子都在选择之内了。当然,随着生产力的发展,人的生活水平逐渐提高,上厕所这种不算“雅”但又跟我们生活息息相关的事,也必然跟着进步。据说西晋时期以斗富而出名的石崇家里,不仅厕所修建得比一般富豪家的大厅还富丽堂皇,地面中间摆有熏香炉,旁边还有泡着花瓣的洗手水瓷缸(当时瓷器实属昂贵),旁边侍女身穿绫罗绸缎贴身环伺,会让客人以为自己误入他家内室了。如此雅致的厕所里,还用厕筹显然也不匹配环境了,那么他家用的是什么呢?据说是用鹅毛,那些环立左右的美女递过来的锦囊里装的是鹅毛做成的厕筹,当然也有人说是直接用一块丝绸了。不过这种事也是极其罕见的,所以能在史书里留下一笔。

最出名的厕筹事件,可能出在那位琴棋书画、吟诗作赋都堪称一绝的南唐后主李煜身上。他为了表达自己对佛祖的虔诚,不光自己时常穿僧袍还逼着皇后一起穿,最绝的是他放下国政不理,经常拿出大把的时间亲自为和尚削制厕筹!据说他态度极其认真,不仅能确保厕筹大小如一,而且绝对光滑,以期引来佛祖的关照。皇后也被分配了同样的任务,不过是为一般的僧侣服务。直到元代,随着生产技术的进步,纸张终于不是那么昂贵了,为了降低成本和改善生活品质,质地比较松软的草纸终于出现在厕所里了。当然,这种专门为了厕所而造的纸,在没有工业化生产的背景下,仍然不便宜,甚至对于大多数人来说依然昂贵,故此厕筹在中国和日本的不少地区一直用到了上个世纪。

一些上了年纪的人对于中国物资短缺年代仍然有记忆。那时候,在一些乡村上厕所后能用旧报纸或者是孩子上学用完的练习本——只要用前揉搓得软一点,都是挺体面的一件事了。其实在古代,这种纸张的“循环利用”还要受到限制。儒家文化在西汉中期就取得了统治性地位,随之到来的就是中国人的道德观念中有了“尊師重教”,而汉语方块字难认难学的特性则迅速地与尊师重教的美德挂钩,形成了一个外延性的道德规范——“敬惜字纸”。写有文字的纸张,算是一种文化载体,因此也就具有了高贵的属性,是不可以用到厕所里去的。从唐代开始,给寺庙里的新进僧侣进行教育的课本《教诫新学比丘行护律仪》里面已经专门申诫“不得用文字故纸”,而且随着儒家学说的地位越来越稳固,这项规矩也越来越严格。甚至到了晚清的1873年,两江总督李宗羲还专门下令辖区内的造纸坊不许在草纸的边缘加盖字号戳记,以避免厕纸上有文字。他还专门下命令,不可以将各类旧书账册重新打浆造纸制成草纸,这样就不会有不“敬惜字纸”的嫌疑了。本来就不便宜,现在回收利用的渠道又被限制,所以厕筹依旧还有存在的空间。

彼时在台湾,普通人还是要用厕筹的,可是为了满足所谓“卫生运动”的要求,专门在小学里设了一个检查学童是否每天携带了5张卫生纸的规矩。5张卫生纸对当时的家庭来说都是奢侈品,所以这些孩子们发明了一个用卫生纸做赌注的游戏——过5关。这个游戏大概就是一个人作为“关主”找一个水沟,其余的同学用自己的卫生纸折成小船顺水流“闯关”,能顺利通过“5关”就可以赢取关主的5张卫生纸,如果中间不幸“触礁”或者“搁浅”了,那么这条小船就要被关主捞走,然后晒干作为厕纸。一个成功闯关的孩子在同学中能赚来类似于今天大家对“土豪”一样羡慕的眼神。

西方厕纸的发展

西方国家厕纸的发展算是精彩纷呈了。早在古希腊时代,可能是因为沿海的原因,比较流行的用品是鹅卵石。这种东西的好处之一是便宜,海滩上随便捡来就好,考虑到人体部位的构造,扁圆的优先,而且圆润无棱角、体感不错。近代对古希腊的一些遗址考古的时候,考古学家发现了不少堆积的这种鹅卵石,最开始还被认为是古希腊人游戏用的某种“棋子”,后来经过现代技术检验,发现其中一些上面沾着矿化的粪便,这才弄清了其本源。随着经年累月的高频率使用,大自然造物的速度赶不上古希腊城邦居民的消耗需求,最后他们也不得不转向了一些磨掉棱角的陶器碎片。

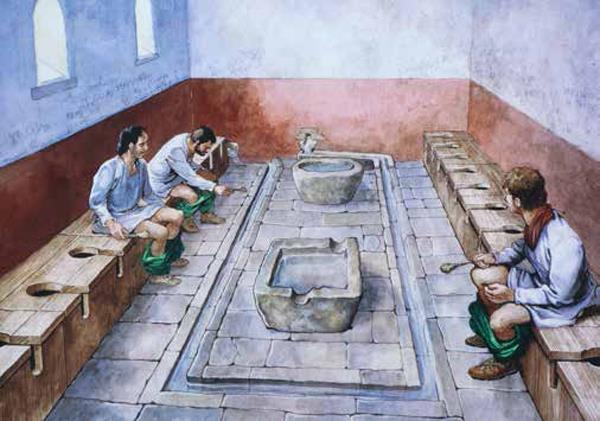

最为滑稽的是,许多古希臘的城邦法律中都有这么一条:如果召开全城公民大会的时候,大家都觉得某人可能对城邦的民主制度有威胁,那么就可以通过投票将其放逐。而投票时用的“票”恰好也来自废物利用的陶片。于是就有了这样一个笑话——在某公厕的遗迹里出土了一枚刻着苏格拉底名字的陶片,据分析这可能是那位大哲学家当年的仇人在阴暗心理的驱使下所为……当罗马取代了古希腊成为欧洲文明灯塔的时候,他们在这方面绝对是有进步的。这种进步不光体现在罗马城里有着大量用豪华大理石修筑的公共厕所,更重要的是这些厕所里面还专门提供了一种工具——绑上了海绵块的长柄木棍。这种木棍并不会从一个人手里传递到另一个人手里,而是用过之后被放在两排大理石马桶中间的陶罐里,而陶罐里装的则是作为洗刷之用的盐水。这种看似有了卫生观念的做法也存在问题——陶罐里的水多久换一次呢?如果三两次之后还不及时更换的话,这海绵恐怕也不是那么好接受的了。

欧洲人常说罗马帝国的崩溃,随后而来的中世纪是一个黑暗的时代,那么在厕所问题上显然也不能独免了。来自于森林里的日耳曼人即便是成了贵族,也早把罗马的好多传统扔到了脑后。当时的小贵族们更倾向于由仆人用一块麻布来解决这个问题,大贵族们财力丰厚则是采用丝绸。不过,考虑到欧洲当时的生产力和贸易水平相比较于罗马帝国是严重的倒退,所以不管是麻布也好还是丝绸也好,那都是要清洗之后循环利用的。唯一好处是,当时不管是王后公主殿下还是骑士老爷,身边从来不缺侍从,让他们随身携带一块经过清洗的麻布或者丝绸,并非太过困难。而当时仍处于蛮荒状态的维京人比较有意思,当海盗的维京人特别善于就地取材,在家里放羊的时候,石子和土块一样成为他们合理的选择。贵族维京人当然也要有所不同,据说喜欢薅一把羊毛来用,而且还得是羔羊的羊毛。至于出海劫掠的时候,普通海盗只能用破损的船帆碎片或者是泡了水的缆绳头,而贵族们则会选择稀罕的北极贝,毕竟体感更好嘛!

至于世界其他地方的人,也是以就地取材为主。比如南美的印第安人喜欢用玉米叶子,因为在哥伦布到达之前这是美洲的专属植物。人类或许需要感谢工业化和造纸技术的普及,才让我们今天不再把卫生纸当做奢侈品,也让我们更加关注厕纸是否经过450度的高温消毒以确保卫生,关注其是否制造得足够柔软、吸水性能如何以及纸张韧性等科学卫生的问题。千万别小看这些指标,正是这些指标才确保了今天人们舒适地如厕。