唐末“溪州”地区巫觋乐人制度与土司音乐机构

2021-08-09熊晓辉

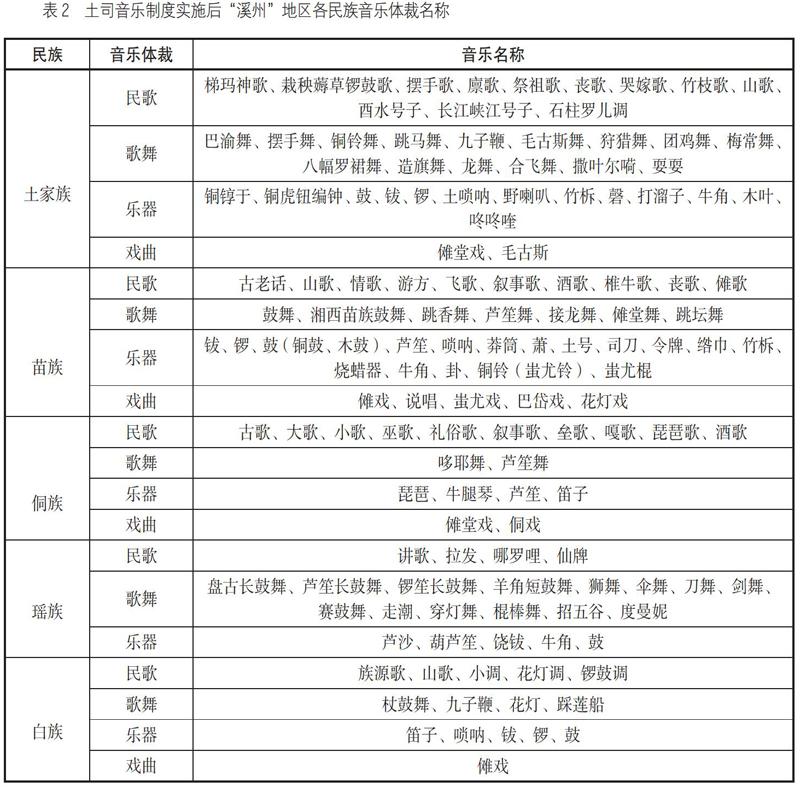

摘 要:“溪州”地区实施土司制度以后,由于“溪州”地区各类音乐形式与音乐内容的发展以及土司统治土民的需要,再加上土司个人的喜好,歌舞吟唱、倡优伎艺等音乐活动由执政机构的土司进行管理和演述,土民们也乐于听赏。巫觋乐人是由土司直接控制的群体,其主要职责是担任礼乐祭祀和音乐演绎。“溪州”巫觋乐人与其他地区乐人不同的是,他们都是一些土司管辖下的神职人员,并且承担和主持着一切祭祀祖先神灵的仪式活动。“溪州”土司音乐制度的实施,充分体现在地方社会治理和文化认同观念上。这时期所反映出的土民生活中的民俗音乐、仪式音乐与典型的土司祭祀音乐等,都体现了“溪州”土司音乐活动受到政治的影响、宗教的渗透和经济发展的促进。

关键词:溪州;土司;音乐制度;巫觋乐人;社会治理

中图分类号:J608 文献标识码:A

文章编号:1004 - 2172(2021)02 - 0115 - 11

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2021.02.014

唐代以后,中央王朝根據前朝的经验,在酉水中上游地区实行“怀柔远人、义在羁縻”“附则受而不逆,叛则弃而不追” ①的羁縻政策。唐天授二年(691年),中央王朝又将原辰州所属的大乡、三亭两县合并为“溪州”,辖境相当于今湘西龙山、永顺、保靖、古丈等县。唐开元二十一年(733年),“溪州”地区共设立羁縻州县约一百多个,其特点是:其一,羁縻州县制是中央王朝为了安抚边疆少数民族而设置的管理制度,大小官职都可以由当地部落首领世袭;其二,朝廷不直接向羁縻州县征收赋税,各羁縻州县的命官与首领必须向中央王朝纳贡;其三,羁縻州县可以保留兵马,根据需要随时由朝廷征调。开元二十一年(733年)至乾元元年(758年),“溪州”属黔中道管辖,天宝初年改名为“灵溪郡”,乾元初复名“溪州”。②羁縻州县设置后,“溪州”地区土著居民开始与周边外界联系,由此加强了当地各民族之间的政治、文化、经济等交流。唐末,由于“溪州”地域广阔,土民“多杂蛮左,言语不通,颇与巴、渝同俗” ③,不适合中央王朝的集中管理,一些强大的部落首领不断扩大自己势力范围,逐渐摆脱了中央王朝控制,建立了一些相对封闭独立的地方政权。中央王朝对这些地方政权采取“树其酋长,使自镇抚” ①的政策,同时为了笼络他们的首领,对“其有力者,还更赐以疆土” ②,委以官爵。这时期,“溪州”地区各部落分据其地,以大并小,以强吞弱,自署刺史。

羁縻州县制度时期的官员为了扩大自己的领地和经济利益,不断向周边其他地区发动战争,掠夺财物、人口和土地。唐朝末年,“溪州”地区掠夺人口为奴的现象普遍存在。史料记载,唐宪宗元和四年(809年),“溪州”风俗仍“多掠良人卖为奴婢” ③。中央王朝极力想消除羁縻统治的弊端,开始酝酿废除“羁縻制度”。唐天成三年(928年),“溪州”地区开始实施土司制度,并在各辖区设立了各种土司职务。④这一时期,羁縻制度日趋没落,严重影响了“溪州”地区社会政治、经济、文化的发展。废除羁縻政策,代之以土司制度,已经成为“溪州”地区广大民众人心所向。

“溪州”地区土司音乐制度由中央王朝对土司的文化治策衍化而来,最初是由“舍巴”“峒长”“寨长”“旗长”等乐官和“摆手堂”“摆手坪”“演武场”“祠堂”“庙堂”等机构场所设置来体现的。土司按官职大小承担着不同的组织任务,乐人巫觋和土民艺人演述着不同类型的乐舞和乐器。唐朝疆域辽阔,天成三年之后,“溪州”实行了土司政策,在土司和土民主动参与下,经历了文治教化,因而产生了大量的艺人与民间音乐家,他们逐渐成为“溪州”地区音乐活动的引领者。“溪州”地区的一些民间艺人,部分是古代巫觋的遗留,他们的乐器、吟词和乐曲几乎都流落民间乡野。文献资料显示,“溪州”土司音乐活动是经过本地原始宗教的熏陶和民俗的渲染的,音乐制度在操作上具有随意性和临时性,在“摆手舞”“铜铃舞”“跳马”“廪歌”“梯玛神歌”等音乐活动中,能真实地反映出该地区土司音乐的活动状况。

一、土司音乐制度的实施

唐贞观三年(630年),“杂侧荆、楚、巴、黔、巫中”的彭水蛮先后归服于唐。⑤之后中央王朝的统治逐渐失去了控制,各地藩镇割据。“溪州”地区的一些少数民族首领乘机揭竿而起,纷纷割据,试图摆脱朝廷的控制。天成三年,朝廷在“溪州”地区重新设立郡县,对“溪州”地区凡归顺的少数民族首领,朝廷分封其官职,然后按官职大小治理其地。因此,据学者们推断,“溪州”地区土司制度发轫于唐天成三年,定型于后晋天福五年⑥(940年)。唐天成三年之后,朝廷在“溪州”地区通过分封世袭官职,继续统治该地土民。此时期,生活在“溪州”境内的居民主要有土家族、苗族、汉族等多种民族,但土家族和苗族人口占绝大多数,他们保持着自己的民俗习惯与宗教信仰,对中央王朝叛服无常,经常发生小规模的冲突。唐天成二年(927年),马殷割据潭州(今湖南),建立楚国。此时,土家族土司首领彭士愁入主“溪州”,开始建立自己的土司王国,“其控制着北江(今酉水)流域,不仅拥有上州上、中、下三溪州,下州龙赐、天赐、忠顺、保静、感化、永顺,懿、安、远、新、洽、富、来、宁、南、顺、高等十七。还在其辖区内设三亭、大乡两县,由其长子、次子分掌” ⑦。因此,今天我们所能见到的土司音乐中,就可能有不少与当时“溪州”土司时期的祭祀歌曲、宗教乐舞、民间歌舞等相关的音乐元素,这些音乐元素可能是古代“溪州”时期土家族土司音乐制度的某种描述。唐代 《通典》 曾记载了“溪州”时期土家族土司制度的一些特点,主要为:“杀人者得以赕钱赎死” “巴人呼赋为賨” “巴渝舞”①。伴随着“溪州”彭氏土司权力的扩大,从某种程度上说,在实现政治、文化管理和建立土司制度过程中,音乐活动与活动制度开始建立,并且一直处于完善过程中。史料与地方志典记载“溪州”土司与土民的音乐事件较多,歌舞词曲则散见于一些文人竹枝词的行间。“溪州”土司音乐制度经历了漫长的过程,其大约滥觞于唐代末年,经过元明清时期的发展,最终于清雍正十三年(1735年)结束。

在“溪州”地区实施土司音乐制度之前,居住在这里的先民就创造了丰富多彩的音乐艺术。早在先秦时期,生活在这儿的苗族人就已经使用鼓(皮鼓、铜鼓)作为乐器,它是伴随着祭祀活动进行的。远古时期,生活在“溪州”地区的土家族先民为了调节劳动气氛,创作了《栽秧薅草锣鼓歌》,主要是对生产劳动场景的吟唱。古代“溪州”地区,巫风弥漫,各少数民族每年都有大型的祭祀节日,土家族有“摆手节”,苗族有“吃鼓藏节”,侗族有“哆耶”,瑶族有“盘王节”,白族有“赶会节”等。在节日里,人们敬奉着自己的祖先与神灵,借事神以娱己,因此各地的节庆活动常常与民间的祭祀活动杂糅在一起,形成了“信巫鬼,重淫祀”的习俗。但是,更为重要的是,生活在“溪州”地区的先民们所敬奉的神祇能发挥诸如预测吉凶、解决纠纷、祈福等方面的作用。他们吟唱神歌,吹奏“咚咚喹”,跳“摆手舞”,敲打溜子和锣鼓,使得宗教与艺术、祀神与娱乐浑然一体。

“溪州”地区出土的土民乐器数量多达百余件,其中有铜虎钮于、铜马钮于、柱状甬环纽铜钲、铜编磬、铜环、铜铃、铜铎、钵、铜鼓、石磬、牛角等,这些乐器至今还流行于湘鄂渝黔边邻的少数民族地区。其中虽然有些乐器已经失传,但这些失传乐器的概貌、形制、特征等都可以在相关土司文献中得到印证。据清代《龙山县志·卷十一》记载:

土民祭土司神,有堂曰摆手堂,供土司神位,陈牲醴,至期即夕,群男女并入。酬毕,披五花被,锦帕裹首,击鼓鸣钲,舞跳歌唱,男女相携,翩跹进退,故谓之“摆手”。②

由此看来,“鼓”“钲”等乐器很早就在“溪州”地区流行,有着悠久的历史。在今天所见到的土家族、苗族、侗族、瑶族、白族等乐器中,有许多与唐末“溪州”土司时期的乐器有着直接的渊源关系,很有可能就是土司音乐活动的延留。土司音乐制度实施之前,“溪州”土著居民就已经创造了灿烂辉煌的音乐文明,不仅在表述方式、表演形式上,而且在音乐题材、内容、结构、功能等方面各有自己的特色。从“溪州”土司音乐制度形成过程来看,原住居民古老的传统音乐艺术是土司音乐制度实施的重要基础,它在一定程度上显示了“溪州”地区各族人民传承与发展本民族传统音乐文化的独有特点。从土司建制的历史沿革来看,学者们认为“溪州”土司制度是从唐末时期开始的,那么相应的土司音乐制度也就同时孕育而生。

“溪州”地区实施土司制度以后,各地土司为了巩固自己的政治、文化、经济统治,充分利用一些民族歌舞和宗教祭祀活动来强化族群与民族认同,促进了“溪州”土司音乐制度的形成与实施。关于“溪州”土司实施音乐制度的时间,所依靠的文献材料主要有《汉书》《后汉书》《世本》《华阳国志》《隋书》《晋书》《苗防备览》等及一些地方志。如《隋书·地理志》曾记载“溪州”土著死人之后“各持弓箭,绕尸而歌,以扣弓箭为节” ①。根据相关资料显示,“溪州”地区土司音乐制度的形成与实施经历了一个长期过程,这一过程在唐代之前就已经开始了,其萌芽绝不晚于唐代。

“溪州”地区民间流传的以本民族祖先为题材的古歌足有上千首之多,这些古老的民歌在土司音乐制度实行之前就已经形成了,《古老话》《梯玛神歌》《擺手歌》《丧歌》等都普遍在“溪州”地区传唱。据《九国志》《五代史》《资治通鉴》等史料记载,溪州之战以后,彭士愁“归顺王化,永事明庭”,建立了传世八百多年的土司王朝。唐末至五代时期,土司制度在“溪州”已经初具规模,彭士愁被封为“溪州刺史”。其实,“溪州”名义上归属于中央王朝,“刺史”自然形式上是皇帝分封的,但彭士愁却行使着“土司王”的权力。《旧五代史》将彭士愁称为“洞蛮”,就说明彭士愁应该是“溪州”的少数民族②。彭士愁当了土司王不久,把“溪州”(特指今湘西永顺、龙山、古丈、保靖等地)地区的部落首领分别封为“舍巴”“峒长”“寨长”。“舍巴”“峒长”“寨长”的地位在当时“溪州”地域是非常崇高的,而且下设十几个职位,其中就有“老司”一职,专为土民举行祭祀仪式和表演音乐等事宜。在“溪州”地区,信鬼尚巫成了一个根深蒂固的传统,无论是土司统治之前,还是土司统治时期,土民们的日常生活中一直保留着浓郁的祭祀巫风。

唐末土司音乐制度实施后,在有关巫术的音乐中,最具代表性的是“摆手舞”《摆手歌》,其中充满了“溪州”原始部落崇拜鬼神的思想观念,同时也保留了土家族人较为原始、特殊的地方文化色彩。据资料记载,土司时期的“摆手舞”内容十分丰富,有表现狩猎生活的“打猎舞”,有表现劳动生活的“生产舞”,有表现军事生活的“马前舞”,也有反映土司王的“饮宴舞”,还有表现日常生活的“打蚊子”“抖狗蚤”“水牛打架”等。①从“摆手舞”的内容看,其在远古时代已经产生,主要用于祭祀祖先、消除病灾。在祭祀仪式举行前,首先是土家族巫师“梯玛”和摆手堂老司(掌坛师)吟唱古歌,然后举行一系列的祭神仪式。土司统治时期,这种祭祀仪式作为音乐制度加以推行,尤其在一些重大节庆,跳“摆手舞”、唱《摆手歌》成为祭祀仪式的重要组成部分,为各级土司所承袭。

由此可推断,唐末“溪州”土司音乐制度是一种政治、宗教、音乐、民俗等合一的制度。在“溪州”地区,各级土司土官不仅是地方行政长官,而且也是祭祀仪式的策划人和主持者。他们各自拥有人数不等的巫觋,俗称“老司”“掌坛师”“乐人”。这些巫觋乐人都具有固定的编制单位和俸禄,主要负责表演一些祭祀仪式歌舞。研究发现,一些汉族文史志中记载了古代“溪州”地区音乐文化的发展脉络,这些脉络也清晰地描述了当时土司统治时期土民们的音乐活动,其中最为典型的就是反映崇拜祖先、崇拜神灵的音乐祭祀制度,其构成了“溪州”土司统治的显著特征。唐末“溪州”土司音乐制度的实施与音乐活动的开展,较为集中地反映了当时“溪州”地区社会历史的概貌。

二、巫觋乐人与土司音乐机构

秦代之前,“溪州”地区称“黔中郡”,平时就有大量的巫觋乐人在活动,他们主持各种宗教祭祀仪式,其职责就是专事跳神、驱魔、治病等。为了与社会环境相适应,巫觋乐人的祭祀是通过神秘的歌舞进行的。“乐人”称谓见于史料文献,据《史记·滑稽列传》记载:

优孟,故楚之乐人也。长八尺,多辩,常以谈笑讽谏。优旃者,秦倡,侏儒也。善为笑言,然合于大道。②

从上文中可看出,“孟”和“旃”都指的是“优”,作者在书中分别称其为“乐人”和“倡”,显然“乐人”和“倡”具有不同的意思。根据文献资料推测,部分学者认为“倡”系就其从业而言,“乐人”则为其社会身份③。据考证,“乐人”称谓在一些古代法律文书中曾有记载。1983年,在出土的竹简《奏谳书》中就有“乐人”的详细记载,它充分说明了“乐人”就是当时朝廷认可的一种社会身份。从社会职能来看,笔者认为巫觋就是古代以舞乐降神的乐人,他们主管奉祀祖先神灵,属于当时社会中的神职人员。

战国时期,“黔中郡”属楚国地界。“公元523年,楚平王率‘舟师以伐濮,循沅水而下,用武力夺取了酉水地区在内的整个湘西,辰沅一带成了楚国的边陲重地。” ④ “溪州”地域人们信鬼,有史可证。《列子·说符》记载:

楚越之间有寝丘,此地不利而名甚恶,楚人鬼而越人,可长有者唯此也。⑤

到了屈原时代,这种信巫尚鬼的风俗仍然没有改变。不难看出,屈原《九歌》就是作者在古代“溪州”沅湘之间所流传千年的古代巫觋乐人歌唱的记录整理,大部分是祭祀神灵的巫术祭歌。当时“溪州”地域的乐人巫觋已经知道“借事神以娱己”,民间的祭祀活动因此常常演化为音乐活动,千年盛传不衰。

唐末,“溪州”地域各族首领纷纷割地“自署刺史”,形成了众多地方势力割据的局面。此时,“溪州”彭氏乘国家混乱而割据一方,势力强大。中央王朝为了控制“溪州”地区,设立土司制度,按各部落首领统治地域的大小,依次设立了宣慰司、安抚司、长官司等机构,担任这些机构官职的人必须是“蛮酋”,官职可以世袭。资料显示,永顺彭氏是“溪州”地区最早归附中央王朝的部落,后晋天福五年(940年),彭士愁树立铜柱,刻上铭文,以示归顺。笔者认为,“溪州”土司音乐制度的设立与唐朝各项行政制度的实施是分不开的。

从现存的资料来看,唐代的音乐制度是十分健全的,当时已经实行了乐人制度。据《新唐书·礼乐志》记载:

凡乐人、音声人、太常杂户子弟隶太常及鼓吹署,皆番上,总号音声人,至数万人。①

唐代乐人身份已经确立,而且人数非常之多。作为乐户来说,他们就是从事音乐活动的专门职业者,经济上是受到官府保障的。唐末以后,中央王朝内部矛盾激化,政治腐败,再加上各地少数民族势力逐渐强大,导致了反对中央王朝的战争此起彼伏。为了维护中央王朝的统治,朝廷不得不采取抚纳怀柔政策,土司制度就是主要的政策之一。

在实施土司制度之初,“溪州”地区的农业生产仍然处于“刀耕火种”的粗放阶段。史料记载,“溪州”土著“地界山溪,刀耕火种”“皆焚山而耕,所种粟豆而已”②。这样的记载恰好与唐代竹枝词人刘禹锡的“长刀短笠去烧畲”描写一致。在这样原始、封闭的地域实施土司制度,当地的巫觋乐人起到了决定性作用。因为土司清晰地认识到,民间宗教祭祀活动是联系土民们最佳的方式,它不仅能够消解土司与土民之间的矛盾,而且有利于對土民们的思想控制。正因为土司认识到民间祭祀活动的特殊社会功能,所以在“溪州”地区大兴八部大神祭、土王祭、苗王祭等多种祭祀仪式活动。据笔者统计,在土司统治时期,“溪州”地区修建了许多八部大神庙、福民庙、摆手堂、苗王寺等祭祀场所,仅土家族居住的酉水流域就建有100多处摆手堂。

在“溪州”地区,人们把主持宗教祭祀仪式的人叫巫觋,把仪式中演绎鬼神的人叫乐人。土司音乐制度实施后,每逢节庆、祭日,“溪州”各地都能见到巫觋祭祀鬼神而击鼓鸣锣、载歌载舞的现象。史料中记载的“溪州”巫觋乐人事件颇多,一些音乐祭祀活动则散见于唐代文人诗词句中,这些材料显示出唐末“溪州”地区已经实行了严格的音乐制度,土司歌舞艺术逐渐形成。由于土司各种宗教祭祀仪式活动的盛行,加之唐末政治制度的腐败,致使“溪州”土司统治得以加固,政治上达到了高度自治。这一时期,“溪州”地区主要受楚巫、巴等先辈民族文化的间接或直接影响,完全继承先辈民族音乐文化遗产,在祭祀用乐上形成了一个庞大的体系。尤其是土司音乐制度实施后,“溪州”地区巫觋乐人的祭祀活动不约而同地趋向专业化,“溪州”土司音乐文化的民族特质也随之成型。“溪州”各地各种宗教祭祀活动的开展是“溪州”土司音乐制度得以实施的重要原因。其实,这一时期的音乐内容与音乐活动都是以本地的民族音乐文化为根基,主要表现在以下方面。

其一,土司统治时期,巫觋的影响范围几乎遍及土司各阶层。在人们的生活中,不论是田野劳作,还是出行办事,都要由巫觋占卜吉凶,他是人与神关系的维系者。“溪州”地区至今还有“傩坛公公”“傩坛婆婆”的传说,民间广泛流行“冲傩还愿”等多种祭祀活动以及师道(巫觋)戏《孟姜女》。这种古老的传统戏是以酬神驱鬼为主,同时祭祀祖先,祈福降临,是一种信鬼尚巫风俗的延续。在一些大型的祭祀仪式中,巫觋乐人跳起本民族舞蹈,唱着本民族山歌,并没有与原来的传统歌舞和宗教信仰产生冲突,而且在仪式中把祭祀程式艺术化,直接作用于人们的感官体验。从巫觋乐人演绎的歌舞中,我们可以清晰地看到古代“溪州”地区人们曾经创造过的音乐文化印记。

其二,“溪州”土司阶层充分认识到音乐的族群认同功能,他们利用本民族原始宗教和祭祀仪式,加入带有强烈政治色彩的土司信仰,就有了大量讲述“梯玛”“巴岱”“八部大王”“彭公爵主”“田老官人”“椎牛”“接龙”等民族历史渊源内容的歌舞。这些歌舞虽然具有明显的“娱人”性质,但根本上完全没有脱离宗教的影响。土家族“摆手舞”就是祭祀“八部大王”的舞蹈,表演者既是巫觋,又是艺人,较为典型地保留了“溪州”地区传统的斋醮仪式。表演时巫觋在摆手堂设坛祭祀,用以祈福禳灾,土民们跟随巫觋焚香祷告,祈求神灵。土司音乐制度的实行,使“溪州”境内各民族得以休养生息,同时也使得广大土民固定在一个相对封闭的地域里,从而促进了以血缘和地缘为基础的土司音乐制度的实施。

其三,土司贪图娱乐与享受,从头到尾,巫觋的歌舞风姿显得光彩焕发,土民们也乐于听赏。实行土司制度及音乐制度后,“溪州”进入了一个相对封闭、独立的历史阶段。此时,音乐题材与内容大致都与祭祀和民俗等密切相关。

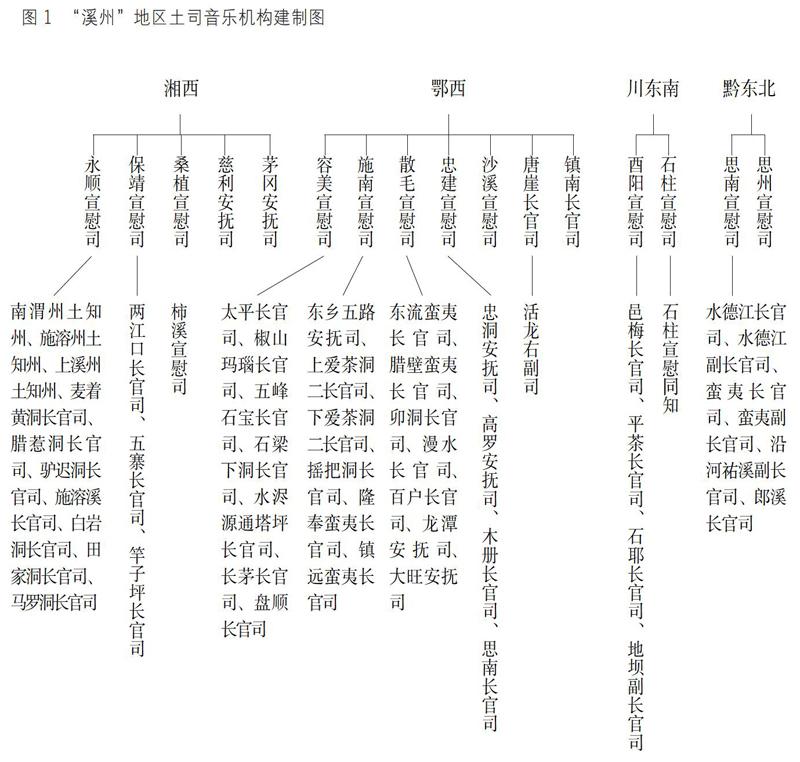

“溪州”土司统治时期,中央王朝在该地区独立设置了宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司等行政管理机构,这些机构不仅负责对该地区进行行政管理,而且还承担一些音乐活动的管理工作。宣慰司、安抚司、长官司是当时非常重要的音乐管理机构,他们掌管了土司宗庙祭祀乐舞、祭拜祖先仪式乐舞以及节庆集会世俗乐舞等事务。土司制度实施前,由于“溪州”土著大部分不是编户居民,其户口未被官府纳入户籍,一些民间歌乐鼓吹机构在文献中没记载。土司制度实施后,土司对土民进行了重新编户,禁止居民随意迁徙流动。土司模仿前唐乐人管理制度,规定民间乐户(巫觋)掌管一些民俗音乐活动,以满足土民对民间俗乐的兴趣和需求。该段时期,土司音乐机构与巫觋乐人对“溪州”的政治稳定起到了巨大作用。“溪州”地区的土司音乐机构按地域分为湘西、鄂西、川东南和黔东北4个部分,下设宣慰司、安抚司、长官司等一二级音乐机构。(见图1)土司音乐机构的设立是土司制度成熟的标志,它们主要负责辖区内土民的音乐活动,这些音乐活动的开展是土司权力的象征。土司是音乐机构中职位最高的长官,从长官司到安抚司、宣慰司分层隶属,负责管理祭祀先祖及一些盛大活动的音乐表演,随时从土民中抽调艺人来指导音乐活动。翻开文献,历史清晰地记载了一些土司音乐机构的职衔和品级。“溪州”土司音乐机构有宣慰司、宣慰使司同知、宣抚司、安抚司、长官司、招讨使、土通判、土知府、土知州、土知县、土县丞、土巡检、土千户、土百户等。这些机构有的是“溪州”土司音乐制度运行的主要机构,约设立于唐代末期。宣慰司设置的官职均为朝廷命官,是具有品位的行政建制,在音乐机构中的地位要高于其他机构,主要负责祭祀仪式典礼等大型音乐活动。乐工主要是招募一些巫觋,习教土司音乐管理制度,主持祭典仪式。宣慰司作为音乐机构则扮演了重要角色,其在土司音乐活动及音乐管理过程中占据了重要位置。在土司音乐机构中,除土司外,其下属机构都是为土司服務的,是土司音乐活动具体执行者,这些机构的职务有总理、家政、舍巴、旗长、亲将、总爷、峒长、寨长等。

“溪州”土司音乐机构设置有如下特点。

其一,“溪州”土司音乐制度应该是对唐代音乐制度的模仿,尽管唐代音乐制度中的太常寺、梨园、教坊等分工不同,但它们仍然是当时的礼乐管理机构。土司音乐机构则以地域不同而分化为若干管理机构,人们常常以村寨和姓氏为单位,聚会于祭祖和节日里。土司音乐机构建立以后,承担了对土民的文化管理任务,土司音乐制度的实施使土司对土民实现了有效的社会控制,有利于土司对领地土民文化思想的掌控。

其二,土司音乐制度对当地传统艺术进行承袭,同时对其他民族民间艺术进行借鉴,并且完好地保存了当地传统文化艺术的精髓。师承与家承是土司音乐文化传承的最为常见的方式,早在土司音乐制度确立时期,“溪州”地区就专门设立了传授音乐技艺的机构,有专人管理,负责招聘、选拔音乐艺人。家庭传承使得土司音乐文化能够广泛传播。

其三,土司音乐制度与当地民俗习惯、宗教制度兼容。土司统治时期,“溪州”地区建有许多庙宇,这些庙宇都是依据当地居民祭祀先祖而设立的官庙,实际上就是具有合法地位的祭祀场所。不难看出,土司音乐活动在当时具有一定的教化作用。

三、土司音乐制度实施后的社会治理与文化认同

土司音乐制度实施后,曾经被汉人称为“五溪蛮”的族群逐渐归顺于中央王朝,“溪州”地域的居民标签发生了巨大变化。“五溪蛮”作为“溪州”地区比较典型的族群已经代替了“武陵蛮”的地位,成为“溪州”居民的主流。自从“溪州”土司彭瑊征服吴着冲、惹巴冲等部落土酋之后,彭氏土司携带溪州、锦州、奖州三州印绶,与马楚议和结盟,立铜柱于湘西永顺会溪坪,永世修好。土司政权建立后,逐渐实施土司音乐制度,建立一些音乐机构,在重大节庆与祭祀之时举行歌舞活动。“溪州”音乐制度的实行,与土王喜爱淫乐也有一定的联系。土司音乐主要还是以当地少数民族音乐题材为主体,在舍巴、旗长、峒长、寨长等音乐机构的指导下,举办各种形式的歌舞活动。文献资料显示,唐末“溪州”土司音乐机构中就有大量的巫觋乐人,他们有的是土司分封的官员,有的是普通土民,这些乐人身份有着明显的差异。土司在其各级音乐机构中设置乐官,充分反映了土司对音乐活动的重视。

据今立柱于湘西永顺王村的《溪州铜柱铭文》记载:

溪州彭士愁,世传郡印,家总州兵,布惠立威,识恩知劝,故能历三四代,长千万夫。①

从铭文中可看出,彭氏土司在“溪州”地区统治了八百多年,经历了长期的文治教化,涌现出一大批巫觋乐人、民间艺人及音乐家,成为“溪州”地区的文化精英。从音乐文化传播与社会结构来看,以宗教祭祀仪式音乐元素为主题的土司音乐,依据自己与人文自然环境的相互关系,以及在土司音乐制度下流行等种种特点,形成了独具特色的“溪州”土司音乐文化,其音乐制度客观上起到了稳定社会秩序的积极作用。

“溪州”土司在祭祀祖先与神灵等事务中,把“八部大王”看成部落的首领,认为“八部大王”是自己民族的“祖先神”。土司音乐制度实施后,崇拜“八部大神”是以氏族血缘关系为纽带,人们歌舞祀神恰恰与土司信仰相吻合。“溪州”境内土家族人的传统舞蹈“摆手舞”就是以祭祀“八部大神”为主,祭祀活动地点就在庙宇前坪。如今在湘西永顺、龙山等地还保存着八部大神庙。在湘西龙山贾家寨杨橘场,有一座八部大神庙,庙中有明代刻竖的碑文,碑文记载:

首八峒,历汉、晋、六朝、唐、五代、宋、元、明,为楚南上游。故讳八部者,盖因咸八峒,一峒为一部落。①

“摆手舞”在土司时期就很盛行了,它是土司对土民实施文化控制的一种载体。土司音乐制度的确立,是对“溪州”地区各民族原始艺术的继承和改进,它推进了土司音乐的发展,同时意味着在“溪州”民间原始艺术中植入了“官方”因素,得到了国家认同。

“溪州”地区有不少从土司时期遗留下来的歌舞,土家族有《梯玛神歌》《摆手歌》《毛古斯》《咚咚喹》等,苗族有《椎牛歌》《迁徙歌》《跳香舞》《接龙舞》等,侗族有《琵琶歌》《哆耶舞》等,它们在音乐制度的作用下,一直流传至今。像土家族《摆手歌》,作为土司统治时期的一种音乐体裁,其有着不可替代的作用,我们从《摆手歌》中可以找到土家族远古历史、文化、宗教、民俗、语言以及农业生产等诸多有价值的珍贵资料。土司音乐是维系与稳定土民们共同心态的重要精神纽带。“溪州”土司音乐文化与土司音乐制度的发展,使得“溪州”地区的社会治理发生了重大变化,促进了土司文化的变革。土司音乐制度的广泛实行,打破了原“羁縻”制度各自为政的局面,有利于“溪州”地区各民族的团结和经济文化的交流。

“溪州”土司是依靠中央王朝授权来维护自己统治的,土司政权具有一定的合法性。从唐末及溪州之战开始,中央王朝就明确了土司的政治地位,而且分封了大面积的领地。在这样的条件下,土司才得以实施音乐制度,以致延续了八百多年。土司将音乐视为政治教化的最佳手段,在音乐活动中,礼治和等级观念逐渐渗入到土司音乐制度与音乐文化之中,土司文化认同得到进一步加深。唐末至五代开始,“溪州”地区建立了书院,虽然简陋,但使得人们的文化知识结构发生了变化,提高了广大民众的文化素养。土司音乐文化产生于远古狩猎时期,它融合了地方原始宗教音乐与民俗民间音乐,汇集了“溪州”地区各民族传统哲学审美观,自觉融入了“华夷一统”的国家认同观念中。“溪州”土司音乐制度虽然保留了唐代遗风和民族传统,但其表现方式发生了巨大变化,音乐制度实施后,“溪州”地区社会治理与文化认同有如下特点。

其一,土司音乐制度的实施,使各级音乐机构及官员负有相应的职责,在重大的节日和祭祀仪式中,负责安排巫觋跳神,祭祀祖先。土司遵循中央王朝的“以夏变夷”政策,讲究“仁”“礼”,崇尚皇权,严格尊卑等级制度,并从不同的角度表达了土民们的思想观念。笔者认为,土司统治时期的音乐制度除了土民歌舞外,更多的是巫觋祭祀时的吟唱。

其二,“溪州”土司政权建立以后,中央王朝确认了其统治及政治地位,实行了官职世袭制。土司制度和土司音乐制度的实施,更加提升了“溪州”地区各民族间的文化认同,使得土民们在音乐活动中自觉拥有“大一统”的国家理念。

其三,在中央王朝的指令下,“溪州”土司自觉接受汉文化,在儒家礼乐文化的浸染中,封建礼乐思想逐渐被土司音乐制度所承袭。传统的延续与音乐的创新,使得土司音乐在演唱方式与歌舞表演形式发生了改变,而且引起了土司音乐风格的变革。

其四,土司音乐制度是以祭祀祖先神灵为主要内容的,集中表现在祭祀仪式程式方面。土司音乐比较讲究政治伦理,最主要的是讲究一种社会秩序。音乐制度规定了音乐表现的基本过程与具体环节,音乐题材内容必须服务于统治阶级,只有这样才能保障土司权威和社会秩序稳定。

四、结语

對“溪州”地区巫觋乐人制度与土司音乐机构进行考察,可以看到唐末时期“溪州”地区土司与土民的相互关系,能全方位地了解土司音乐活动秩序和民众社会活动秩序。土司音乐机构的设置是土司音乐文化与当地原始宗教相互融合的客观反映,土司音乐制度承接了汉唐时期的音乐制度,并对少数民族音乐文化哲学思想进行了研判。“溪州”地区巫风尤盛,民族节日和祭祀较多,而且需要按特有的民族礼仪来规范音乐内容,在形式上也要尽量演绎与之相应的歌舞。土司音乐具有很强的程式性,音乐活动组织、观看场所、表演人群等都是自觉按照规定制度有序地开展。土司音乐制度与当地社会阶层产生了多样化的对应关系,实施土司音乐制度为“溪州”地区奠定了良好的社会氛围和文化基础,使其进入了一个相对独立的历史发展时期。

本篇责任编辑 钱芳

收稿日期:2020-08-30

基金项目:2019年度国家社科基金冷门“绝学”和国别史等研究专项“土家族土司音乐制度通史”(19VJX150)。

作者简介:熊晓辉(1967— ),男,博士生导师,湖南科技大学教授(湖南湘潭416000)。