“云、山、水”之画

2021-08-09陈彦池

摘 要:《第二弦乐四重奏:云起》是贾达群教授2016年创作的一部具有五声音高内涵的弦乐四重奏,作品体现了作曲家“天人合一”的哲学思想与独创思维的完美融合。以作品为主要研究对象,通过梳理音高关系,查看音乐形态,阐述局部结构元素之间的形式化关联,窥探音乐作品的核心结构力。以“一孔之见”,在“云之山水”的音响中,探作曲家“格物致知”之境界,寻“林泉之心”。

关键词:贾达群;《第二弦乐四重奏:云起》;云集合;音乐序列;音色化织体;结构对位

中图分类号:J614 文献标识码:A

文章编号:1004 - 2172(2021)02 - 0040 - 11

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2021.02.005

《第二弦乐四重奏:云起》(以下简称《云起》)是贾达群教授2016年应新西兰“为弦乐四重奏而作的流动的新音乐”项目委约创作的作品,于2019年3月24日在上海演艺厅首演。“《云起》中最具特色的,是作曲家将繁复的差异性变化构成了一种聚集丰富差异性且顺畅圆润的音乐语言。”①《云起》由3个独立的乐章组成,作品中既有托物言情的温柔莞尔,又有借物抒怀的覆海移山。纷繁复杂的音响背后是作曲家独特的人生感悟及精神追求。“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。”作曲家以“声”成文,以“音”作画,其旨安在?笔者以“一孔之见”,试在这“云之山水”的音响中,探“格物致知”之境界,寻“林泉之心”。

一、林泉之心——原始材料

创作之初,作曲家绘制12行×12列“序列表”,列出音级的原型、移位等方面的可能性。其初始序列主要具有以下几个特点。

(一)“云”集合

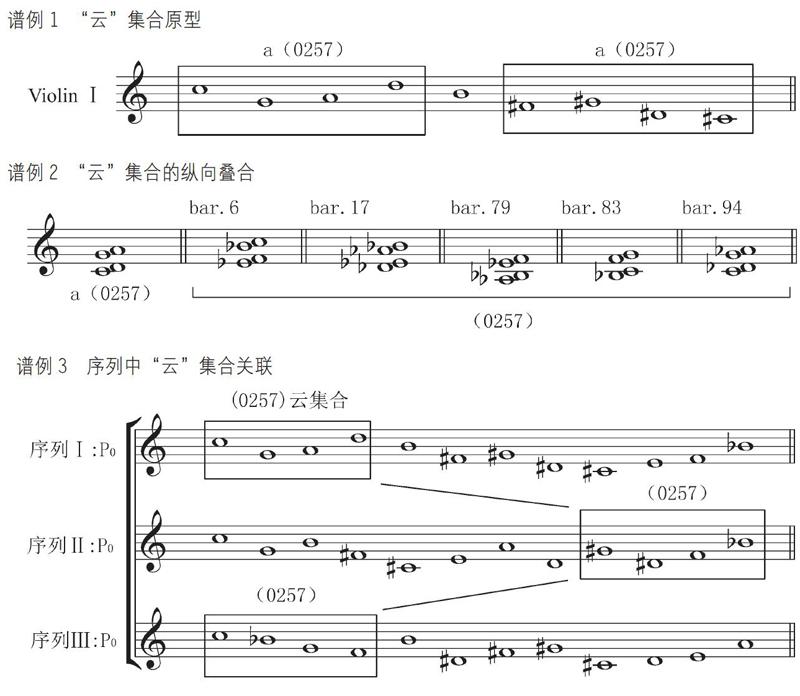

作品开篇处,小提琴声部以横向旋律线条,对序列Ⅰ进行第一次完整陈述。旋律中,十六分节奏音型构成典型的四音动机C—G—A—D(谱例1),紧接着下行的F—G—D—C四音级与前四音相隔一音“B”,两组四音动机以相异的表象形态互为原型等同关系。纵观整部作品的音高材料布局,四音动机的集合原型为a(0257)①,在各章节以变化多端的样式与原型集合遙相呼应,对整部作品起着重要向心力的作用。

“在非调性思维或非调性特殊的后调性音乐中,尽管乐思的表达方式如旋律陈述或和声性陈述等没有发生根本的变化,但在音的结合或聚合上则表现出非常多的可能性。”②作品中主要将a(0257)这个特定集合设定为音高关系体系的原生体,借助于理性化逻辑处理,使作品具有高度的集中性和同一性。 例如,第一乐章各乐句的开始时,音乐主要以线性陈述方式呼应(0257)集合;各乐句结束或乐句中部,呈现由原型(0257)纵向叠合构成的“和弦”,体现同集合纵横一体化的构思。(谱例2)

“山,以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采。”为了使3个乐章的主题乐思串联,仔细观察3个乐章的原始序列,我们可以发现:象征“云”集合的原始四音动机(0257),运用“搭桥”方式,在3个序列设计中构成环环相扣的集合关联。如此一来,作曲家的创作动机跃然纸上:利用“云”集合开启作品核心音高序列的奥秘,促使我们腾“云”驾“雾”,乐此不疲地漫游在《云起》的音响世界里。(谱例3)

(二)数理结构思维

3个乐章分别围绕3个序列展开,为了保持主题贯穿统一的原则,序列Ⅱ、序列Ⅲ的音级均出自序列Ⅰ(谱例3)。序列Ⅱ由原始序列Ⅰ以相隔两音的方式重新构建,序列Ⅲ采用“扇形”方式从原始序列Ⅰ中变化而来,3个序列通过结构重组后,虽表面形态各异,但均围绕原始序列Ⅰ展开。

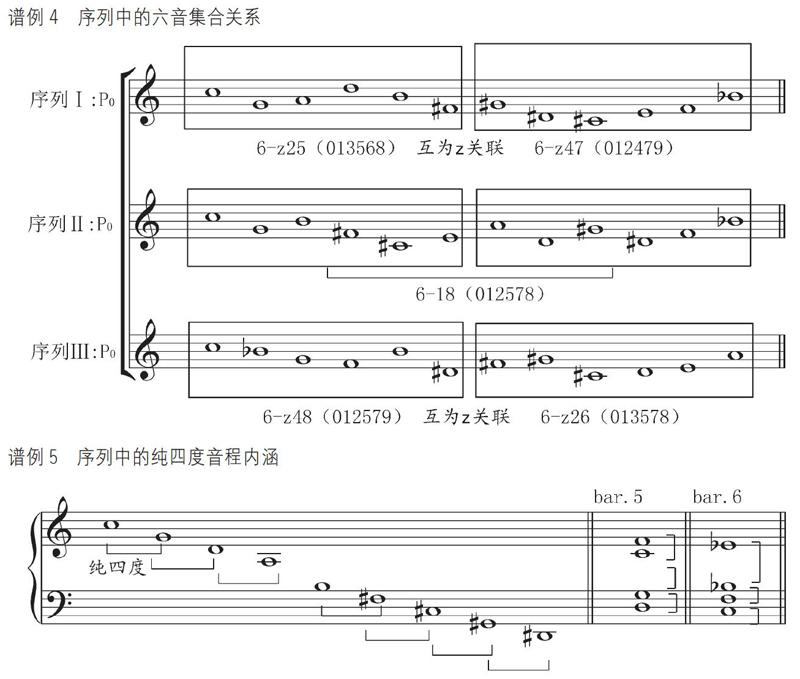

将3个乐章的序列划分为六音截断进行观察,我们可以发现:序列Ⅰ、序列Ⅲ前后两组六音集合虽不构成移位倒影关系,但互为音响相似的关联对象。同时,序列Ⅱ中包含的两个六音截断集合原型完全相同,集合原型为6-18(012578)。(谱例4)

(三)五声化音响

“音即可有色,自然也不妨有香。”作曲家采用中国式“五声化音响”与西方技术渗透交融,从原始序列的音程级中,流露出浓烈的中国味。序列Ⅰ中ASI音程级为<7,2,5,9,7,2,7,1,0,3,1,5>,其中出现最多的是纯四度;序列Ⅱ、Ⅲ的音程级中主要突出的是大二度音程;纯四度及大二度音程的反复运用体现了作曲家对中国风格的追求,有意识地凸显五声化音高内涵。同时,作曲家按照音高组织“纵横一致”的原则,以下行纯四度的结构链将五声化线条进一步拓展和延伸,构成第一乐章的核心主题,在第一乐章第5—6小节,以纯四度叠置的和弦突出灵动、空泛的五声音响。(谱例5)

二、立万象于胸怀——结构的律性与灵性

“在创作中强调使用严格的‘镜像式对称,则是20世纪以来的新音乐与‘从前或‘其它的类型相比,要更凸显出的一种现象。诸如在原型音高基础上的逆行或倒影,节奏上的非逆行关系,以及曲式上的几何式对称等等。”①作曲家如何将通感联觉转化成音响符号?在本节中,将从局部结构元素之间形式化关联的角度,进一步说明作品包含的个性化特征。

(一)对称思维

“支配着大自然的数学定律是自然界中对称性的起源,而这一概念在这位艺术家(柏拉图)创造性的头脑中所形成的直觉形象是其艺术起源。”②纵观20世纪以来的现代音乐创作,以巴托克、贝尔格、梅西安、韦伯恩为代表的作曲家,通常将数学中的数列、几何、比例、对称等思维运用到音乐创作中。作为在跨音乐学科研究领域颇有建树的贾达群教授,对音乐中对称学的研究颇有心得。对称,主要体现“美”与“和谐”,在《云起》的创作中,处处彰显了对称结构的运用。作曲家利用轴心对称,时间反演和纵、横对称的方式,将复杂的乐思置于理性结构逻辑中,其音响如万花筒一般,描绘出层峦叠嶂以及变幻莫测的云景,使人心生流连忘返之感。

1.音高对称

通过微观局部材料的分析可以发现,作曲家利用“轴对称”技术对局部核心音高材料加以变化和展开。例如,为了凸显主题动机材料的凝练性特征,云集合四音级按照E/F这一对称轴,构成了形式化突出的音高材料。(谱例6)

2.节奏对称

“从本质上说,节奏就是数,是数的组合”①,作曲家在继承传统节奏写作的同时,运用对称思维,为节奏建立理性发展逻辑。例如,第一乐章第52小节处,第二小提琴声部的六连音音型,通过延音线改变原有的节拍规律,形成不可逆行的节奏关联,构成节奏对称关系。谱例7以同样的用法,在第53小节的大提琴声部及第一小提琴声部构成节奏对称关系。

3.纵横对称

第一乐章第59小节处,作曲家在第一小提琴声部运用连续的六连音节奏型,通过平移对称方式,将三音组B— B—A平移至E— E—D,两个三音组不改变原音程内涵,移高纯五度后,构成完全叠合。第二小提琴声部的(0257)集合以三连音的节奏形态构成F—C音级的下行,通过反演对称、平移对称后,得到D—G;其次,中提琴声部b(025)集合,分别以C—G—A三音组,通过反演对称构成旋律的严格逆行,其对称轴为E。音乐是时空的艺术,在弦乐的多声部织体写作中,作曲家巧妙融入对称思维,暗示核心音高材料在对称结构上存在无限的可能性,体现作曲家精巧细致的构思及逻辑严密的创新。(谱例8)

第一乐章第71小节的最后一拍,第二小提琴声部运用六连音的节奏型,初次呈示突出序列P包含的两个三音截段:(016)(027)。紧接着在72小节的中提琴声部,将原序列倒影后,两组材料在纵向上构成镜面对称关系:P0 - I0,其对称轴为F。同时,从72小节第一小提琴声部的第2拍、大提琴声部的第3拍开始,分别与第二小提琴序列P0、中提琴声部序列I0构成平移对称关系。(谱例9)

作品的第二乐章第19 —20小节处,首先在第二小提琴与中提琴声部由十二音构成横向发展的旋律,纵向上体现“E/F”为轴的镜像对称;同时,紧接下一小节的第一小提琴、低音大提琴声部,构成“E”音为轴的“十二音”对称关系。(谱例10)

(二)新复调技术

“幽渺以为理。”在局部音乐创作过程中,作曲家利用對位技术与十二音写作相结合的原则,在多声部写作中加入多调性卡农模仿,以及对音程距离、时间距离及模仿声部的变异处理,使文本呈现句法新颖、错落有致的对位特征。

1.变异模仿

第一乐章排练2(第18—20小节处),中提琴声部经过连续下行的十六分音符过渡后,进入B音开始的主题。紧接着在下一小节的第二小提琴声部,由E音引导出对题,与之形成模仿关系。在第19小节的第一小提琴和第20小节的大提琴声部,同样以B音、E音为起始音,分别对前面中提琴和第二提琴的主题形成强烈呼应。对位模仿的四声部,利用卡农式进行,运用B—E音程的链接,暗示属—主的调性设计。模仿中既有调性的对比,又有声部的模仿,层次分明、结构清晰、逻辑严密,使音乐在对立中保持统一,不断获得动力和变化。(谱例11)

2.旋律缩减

为了拓展横向音乐时间的限制,作曲家在第三乐章第71小节,利用梅西安旋律削减(elimination)技法,首先在第一小提琴声部,以十六分节奏音型发展第一组旋律,紧接着在第二小提琴声部的第2拍构成三连音音型旋律,同时在中提琴声部与大提琴声部以相异的节奏形态,以相隔一拍的方式渐次进入。为了在横向上凸显“旋律缩减”的对比效果,作曲家在第71小节开始的第二小提琴、中提琴、大提琴声部都提前铺垫一组平均的十六分音符。纵向看,随声部往下,音符时值不断扩大,构成上密下疏的立体化思维;横向上,由于“旋律削减”的变化,材料形成不断裂化的对比关系,可谓是“初极淡,渐次深”音乐图景的综合展现。(谱例12)

3.节奏模仿

作品排练3(第30—33小节)开始处,首先在大提琴声部以原型为(0257)C—G—A—D的四音级为核心动机,依次在中提琴、第二小提琴、第一小提琴声部,以相隔4个十六分音符的方式,向上模仿该动机。第32小节处,当大提琴声部以十六分音符陈述原型为(0257)的C—E—F—B四音级时,中提琴声以相隔3个十六分音符的方式,呼应四音组。第32小节最后一拍,上方模仿声部以相隔2个十六分时值的方式,模仿该核心动机。换言之,随着4个声部的渐次进入,时间距离逐渐缩小,节奏序列不断变化,构成相互交融的线条关系。纵观4个小节的主要音高布局,核心集合无非集中在大提琴声部,同时暗示C—F—E—B的调性逻辑。(谱例13)

4.节奏组合置换

作品中,通过对节奏组合上的变化,在音乐时间上融入了新复调思维。第三乐章排练1进入时(第14—15小节),主题旋律首先出现在第一小提琴声部,第二小提琴声部以十六分音符引出固定音型,并持续两小节;中提琴与大提琴声部以持续六连音及三连音节奏型,与其他声部在纵向上构成相隔半拍的对位关系此外,第二小提琴声部与大提琴声部以十六分音符为基础,分别形成规则的节奏组合,组成新句法,与4/4拍的节拍构成不对应的节拍置换关系。(谱例14)

(三)灵性结构思维

除了音高材料的统一性、音乐形态的理性设计,在局部材料的形式化程序过程中,作曲家更注重音色、织体、力度等结构元素对结构的控制,从而实现结构与曲体流畅的逻辑化构建。

1.一“音”贯之

作品第一乐章第49—58小节,由第二小提琴声部编织相似的十六分音符节奏型,构成集合原型为(0257)的“踏板式音色”;从第59小节开始,以原始集合的子集(025)保持固定音型不变的同时,由小提琴声部转换到中提琴声部(谱例15)。在音乐发展过程中,“音色化织体”构成固定节奏、微变音高变化的相似性集合关系,打造出类似于固定不变的音响“模型”,使横向固定线条与“气韵生动”的其他声部主题体现“一静一动,一阴一柔”的音色对位关联。

2.“五彩章旋,必有主色”

如果说整个作品是集理性及感性于一体的智性成果,那么第一乐章就是追求纵横一体的平衡与严谨,第二乐章则强调序列十二音变化的统一,而五彩章旋的第三乐章则更突出“主色”的声部对比。作品第75— 94小节,作曲家利用两个外声部的优势,将主要主题音调放在两个外声部,而中提琴和第二小提琴在中音区构成块状织体,在纵向上构成线与面的织体对位关系。同时,为了体现虚实相生的独特音响,作曲家在小提琴声部加入拨弦,大提琴声部融入泛音音色,利用演奏法的细微变化,突出主题旋律变化中统一、统一中变化的辩证思维。

3.凝“响”造型

第一乐章排练4由15个小节构成,作曲家为弦乐四声部设计4种织体。如谱例16,首先,大提琴声部在高音区以长音式大线条的方式奏出旋律的第一主题;中提琴以持续六连音节奏音型,形成微音高变化的面状织体;第二小提琴声部以颤音的方式,构成异于大提的线状织体;第一小提琴的十六分节奏型,构成带有固定织体音型的第四层织体。纵向上,该小节通过多声部极具个性的旋律、音区的分层、织体的对位,其音响造型体现“文已尽,而意有余”之意境:从大提琴浪漫式的大线条中,望天际云卷云舒,叹人生之须臾;面状织体的中提琴,似层层叠叠、起伏跌宕的云团;第一小提琴跳躍式逆分节奏,如小巧玲珑的云朵儿,在云雾间嬉戏打闹;最后在第二小提琴的高音区,奏出一条直冲云霄的云线……音乐由远及近,由近及远,令人驰情如幻,心往不返。

4.量“时”度力——力度对比

关于力度方面,为了体现音色织体与力度的对位关系,作曲家借用中国传统书法的留白设计,运用立体的管弦思维,注重音色结构的呼应与连接,在乐谱上呈现纷繁复杂的音乐色彩。例如,第二乐章主要体现纵横一体的音响结构,造成线型十二音的旋律与“块状”十二音织体之间的对位关系,同时在排练5(第56小节)形成全奏式高潮设计,在整体力度上构成渐强的二分性结构。(图1)

三、“云、山、水”之“画”

通过核心音高材料的提炼得以知晓,作曲家对核心主题乐思的设计可谓是独具匠心。进一步观察音乐结构的布局,作曲家如何将3个乐章在整体结构上达到有机的统一?我们将从材料布局的角度,进一步探析作品的结构。

(一)整体结构

第一乐章序列Ⅰ初次呈示在第1—4小节,四音动机以变格模仿的方式分别分布于各个声部;第二乐章在大提琴声部以横向旋律的方式首次陈述序列Ⅱ的十二音,同时在第3小节第Ⅱ小提琴声部和中提琴声部再现序列Ⅰ,两个序列以非同时性的陈述,构成纵向对位关系;第三乐章开篇第2小节的大提琴声部完整再现序列Ⅰ十二音,而序列Ⅲ的初次呈现是在第14小节排练1处。

第一乐章《漂浮的云》(Floating Cloud)共97个小节,随着对基本乐思的展开,作品分为9个片段:主题和8个变奏乐句。在各乐句间,作曲家主要以(0257)集合为主要音高材料,穿插于乐器的各个声部,同时以新音色变化、集合的对比为第一乐章的结构统一提供重要线索,似隐晦表达,初始其面,如惊鸿一瞥,从此再不能忘的“刻板”印象。(图2)

第二乐章《山之声》(Voice of Mountain)由79小节构成,分为8个片段。通过对音高材料布局的观察,我们可以发现该乐章主要利用序列Ⅱ十二音的重复与序列Ⅰ的贯穿,在整体结构上形成独具个性、结构严谨的对比性乐章。(图3)

第三乐章《流水情思》(Affection on Water)在开篇处的大提琴声部,初次呈示序列Ⅰ十二音,同时在中提琴声部以抒情线性陈述方式再现第一乐章排练4大提琴声部主题,该旋律主要三音动机F—E—C构成集合(014)。序列Ⅲ首次出现在排练1的小提琴声部,下行的四音动机B—F—G—C构成四音集合(0257)。在整体音高材料的陈述过程中,我们可以看出第三乐章的发展依靠三音集合(014)与四音集合(0257)的对比,体现音高材料的回旋、变奏布局。(谱例17)

(二)多重结构

“结构就是研究材料,以及材料在变化和发展过程中形成的逻辑形式。”①如何在弦乐四重奏的作品中,将简练、凝聚力极强的乐思形成合乎逻辑的结构,是对作曲家逻辑思维能力的极大考验。纵观整个作品,核心集合(0257)作为主题动机贯穿始终,各乐句呈变奏性发展;音乐进入排练5时,作曲家采用结构对位手法,通过集合的表面形态变化,织体、和声、节奏、演奏方式的对比,使两个部分在结构上呈派生对比式二分性关联。同时从(0257)集合的发展路径观察,其核心材料布局呈呈示、对比、再现的三分型结构。(图4)

从材料学角度观察第二乐章的结构,主要体现十二音序列的横向陈述关系。该乐章由两个结构类型相同的二段曲式组成:第一个是a+a+b+a,第二个是a+a+b1+a。两个部分虽在内涵和形态上形成对比,均体现对初始乐思a的再现。宏观上看,作曲家利用传统经典曲式范式,在天然结构态的统摄中,灵活地处理结构组织,使第二乐章构成三分和二分结构的交混关系,形成创新式结构样态。(图5)

第三乐章,在结构形态上主要体现回旋+对称的多重结构特征。两个集合作为重要主题,以重复、回旋的方式进行陈述,同时8个排练号在结构上构成对称结构布局。(图6)

结 语

本文围绕结构元素、音高材料、结构布局等方面,剖析作品的核心结构组织,试图还原作曲家的创作动机。同时,搜集个性化音乐特征,从多维度、多角度探索作曲家格物致知之境界。“音乐这个东西很奇妙。我认为音乐是‘云,它自由无常、变幻莫测;音乐也是‘钟,它严谨精密、井然有序。”①听其乐章,似“吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色”;观其乐谱,似“云雪飘扬,不带铅粉而白”之山水画;读其内涵,似“夫一画,含万物于中”……作曲家以“观物取象”之法则,将诗性表达、智性写作、严谨构思融为一体,以一管之笔,拟一幅气韵生动的“云、山、水”之“画”。

本篇责任编辑 张放

收稿日期:2020-03-10

作者简介:陈彦池(1988— ),女,硕士,四川音乐学院流行音乐学院教师(四川成都 610021)。