柬埔寨华人家庭语言规划与华语传承调查研究

2021-08-09刘慧

提 要 采用量性和质性相结合的研究方法实地调查柬埔寨实居省乌廊市华人家庭语言规划及华语传承情况后发现,华人家庭在华语传承中起着留根育苗的重要作用。家长综合利用家庭内外资源进行华语管理,子女的华语使用频率及华语能力较父辈有明显提升。家长与子女具备华语忠诚与族群认同,其华语传承动机兼具象征性与工具性。影响华人家庭华语传承的因素主要有:华族的自我赋能,华语的声望价值及华语新媒体的传播,华语的语言韧力,中柬两国的友好关系等。建议今后华语传承研究采用跨学科的理论方法,在实地调研的基础上分析各类因素对华语传承的影响,归纳华语传承的普遍机制。

关键词 柬埔寨;华人家庭语言规划;华语传承;语言忠诚;语言韧力

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2021)04-0029-15

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210403

Abstract This paper adopts a combination of quantitative and qualitative methods to investigate the family language policy and Huayu inheritance in the Chinese diaspora of Oudong, Cambodia. Generally, the research results show that the Chinese families play an important role in preserving and maintaining Huayu in Cambodia. The parents made full use of the resources available inside and outside the family to empower Huayu. Compared to the parents, the younger generations overall Huayu proficiency has shown clear improvement in terms of frequency of uses and language competence. Both parents and children have a high loyalty to Huayu and a strong identification with their Chinese ethnic identity, and their Huayu inheritance has symbolic and instrumental motivations. The main factors that may influence Huayu inheritance include: the self-empowerment of Chinese people, the prestige of Huayu in a broader sense and the spread of new Chinese media, the language resilience of Huayu, and the bilateral relations between China and Cambodia. In the future, more interdisciplinary research on the overseas Chinese communities is required to measure the actual effects of these factors and generalize the universal mechanisms governing the inheritance of Huayu.

Key words Cambodia; ethnic Chinese family language policy; Huayu maintenance; language loyalty; language resilience

一、引 言

華人在海外诸国多属少数族群。少数族群语言保持因使用人口、社会地位、使用范围等因素的影响,常面临困境。少数族群语言保持包括书面语言记录和实践活动传承两个层面的含义(Thieberger 1990)。因此,海外华语研究既要加强历史文献的收集和海外华语变体的描写记录,对其进行抢救性的采集整理(郭熙,刘慧,李计伟2020),也要重视华语活态传承的研究。少数族群语言传承的关键不在“外援”而在“自救”(Fennel 1980)。除了运用法律保障少数族群使用本族语的权利之外,最重要的是要保证族群语言扎根于社区和家庭。Fishman(1991)指出,少数族群语言传承如果缺乏家庭和社区基础,即使得到传媒、政府等的支持,仍像是给有破洞的气球吹气,吹气再多气球也不完整,因为破洞并未补上。

家庭是海外华人维持族群语言活力、传承族群语言文化的重要场所。家庭语言规划[ 有学者也将其称之为家庭语言政策(斯波斯基2016),在国外研究中,“语言规划”和“语言政策”内涵基本一致(尹小荣,李国芳2017),在中国“家庭语言规划”更为常用,因此本文使用“家庭语言规划”进行论述。]指家庭成员针对语言使用所实施的显性及隐性的规划和管理活动,是一种微观层面的规划,对家庭成员语言能力的发展影响较大。家庭语言规划可分为语言实践、语言意识和语言管理3个部分(斯波斯基2016:5)。调查海外华人家庭语言规划有助于摸清海外华语传承的“家底”(郭熙,王文豪2018),也可为国际中文教育事业发展提供参考。故本文以柬埔寨华人家庭为调研对象,考察其家庭语言规划及华语传承情况。

二、相关研究回顾

有关东南亚华人家庭语言规划的研究目前尚处于起步阶段。2000~2017年主要国际期刊发表东南亚地区家庭语言政策或规划研究的论文仅21篇(尹小荣,李国芳2017)。现有研究成果显示,东南亚地区华人家庭语言规划的情况因国别及地区而异,情况复杂。华人家庭内部是否使用华族语言,与家庭成员的多语能力和族群认同具有密切的联系。如马来西亚绝大多数华人家庭较好地保留了汉语方言,新生代华人对华族语言的认同度较高,也较为坚持民族语言传承(沈玲2020)。在缅甸、菲律宾、泰国、印尼雅加达、泗水、日惹、帕卢、梭罗等国家和地区,华人家庭的华族语言使用比例要么随代际降低,要么已基本转用当地语言。新生代华人的华族语言文字使用能力和华族语言文化认同都有待增强(李春风2021;郝瑜鑫,王琳,王乙棋2020)。白娟(2019)指出家庭语言政策是华文教育的原生驱动力。但目前大部分研究成果对华人家庭语言规划的驱动作用关注不够,主要通过问卷调查来了解华人家庭成员的语言使用及族群认同,对华人家长在族群语言传承中的主观态度及具体行为缺乏实地调研,对家庭成员在语言实践和语言意识中表现出的华语忠诚缺少考察,很少同时发放家长卷和子女卷,这些都在一定程度上影响了信息收集的准确性和全面性。

本次调研聚焦柬埔寨乌廊地区的华人家庭语言规划。柬埔寨目前约有100万华侨华人,其中华人约80万,华侨约20万(方侨生2020)。近代柬埔寨华文教育始于20世纪初,20世纪50~60年代华文教育发展较快,全国有华文学校200多所,学生5万多人。但自20世纪70年代起,受时局影响,柬埔寨华人锐减。柬埔寨政府颁布禁令,禁止华人在任何场合学习及使用华族语言文字(廖小健1995),造成了华族语言文化传承的中断甚至濒危。直至1990年底,柬埔寨华人理事总会成立并促成华校于次年10月起陆续复课,华文教育方得以延续。

关注柬埔寨华文教育既可以从学者视角,也可以从当地华社领袖视角。学者视角主要从国家政策、中柬合作、华人社团及华校办学情况等方面考察柬埔寨华文教育的现状并提出建议(周月,罗安迪2020;野泽知弘2012;林志忠2008)。华社领袖视角是指柬埔寨华社领袖对兴办华文教育的态度和看法,其论及较多的关键词如“责任、坚守、传承”等,体现出较强的华族认同、对华语传承的坚守和对华文教育的支持(杨豪1999;方侨生2020;郑棉发2018)。家庭是语言传承的基站,但目前还没有见到有关柬埔寨华人家庭语言规划研究的文献。

三、研究设计

(一)调研地点

本次调研地点位于柬埔寨中南部的实居省乌廊市,时间为2019年7月。乌廊华人祖籍以广东潮州为主。该市有2所华校,其中规模较大的为乌廊公立启华学校[ “乌廊公立启华学校”中的“公立”是指由柬埔寨华人社团兴办管理的华校,与私人兴办的私立华校相区别(符气志2013)。华文公校由柬华理事总会及下设分会创设并进行日常管理。],现有20位汉语教师和762名学生。

(二)研究对象

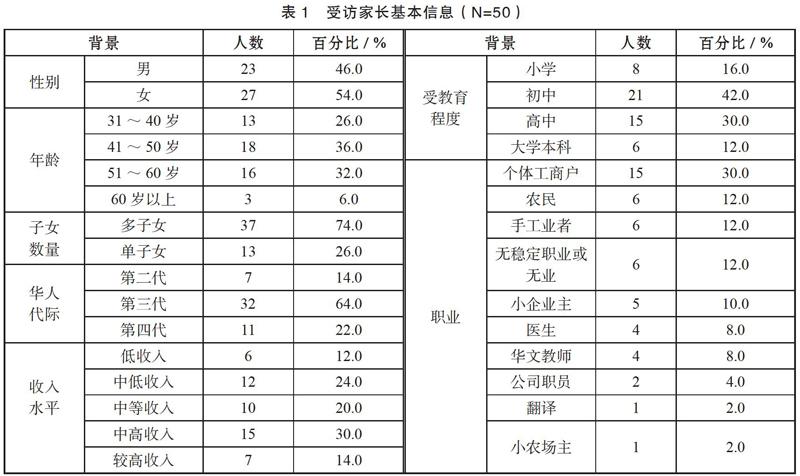

综合考虑受访家长的性别、年龄、收入、华人代际、受教育程度等因素,我们选取了乌廊50户华人家庭进行调查,每户家庭包括1名受访家长(下文简称“家长”)及1~2名受访子女(下文简称“子女”)。家长和子女的基本信息见表1和表2。

(三)研究方法及内容

本次调研通过问卷、访谈、参与式观察、个案考察等方法,调查乌廊华人家庭语言规划及华语传承的情况。经前期试点预调查显示,问卷的折半信度为0.82,效度良好。[ 问卷设计主要参考了尹小荣、李国芳(2017),康晓娟(2015),Roberts et al.(1999),Phinney(1992)等对家庭语言规划及族群认同调查的问卷及研究,包括“家庭语言实践、语言意识、语言能力、语言管理、族群认同”5个部分。]我们将问卷调查的数据与观察和访谈得到的结果进行了三角验证,确保调研结果真实可靠。

我们还对一份自传式民族志文本进行了考察。作者阿龙[ 阿龙出生于乌廊普通华人家庭,在乌廊华校学习了6年,后考上暨南大学华文学院华文教育系本科,目前是乌廊一所华校的领导。因文中较多内容涉及受访者家庭情况,为保护受访者隐私,文中受访者的名字为化名。]是乌廊第四代华人,他撰写了约3万字的自传文章,详细叙述了他在家庭影响下,学习华语并成为华文教育工作者的经历。

本文的研究内容主要包括:(1)调研乌廊华人家庭语言规划,考察其传承华语的情况;(2)对比家长和子女在传承华语的行为、态度、动机等方面的异同;

(3)分析影响华人家庭语言规划和华语传承的各类因素。

四、调查结果分析

(一)华语实践逐渐复苏

家庭语言规划中最重要的是语言实践,因为语言實践是单语双语等语言模式以及口头及书面的语言能力形成的基础,也在较大程度上影响着人们的隐性语言管理(斯波斯基2016:8)。

我们通过发放家长问卷和子女问卷,调查了他们与家庭成员等交际时的语码使用情况,结果如表3和表4所示。

表3显示,家长在家中的语码使用以柬语为主,汉语方言为辅,偶用华语。表4显示,子女的语码使用以柬语为主,华语为辅。由此可见,在乌廊受访华人家庭中,柬语为主要语码,华语使用开始逐步复苏。子女辈的华语使用频率较父辈和祖辈有明显增长。

表3和表4对比可见,子女自报的华语使用频率高于父母所报告的数值。[ 我们访谈了部分家长和子女,以了解其中原因。家长表示,他们经历了1970~1991年华文教育的中断期,只会说潮州话和柬语,不太会说华语,和子女说华语的频率较低。子女表示,他们放学回家以后,会用华语读课文、讲故事或者唱歌给父母听,父母用柬语或潮州话表扬他们。]超过一半的子女与同学之间常使用华语,近三分之一的子女与兄弟姐妹常使用华语,26.7%~30%的子女与祖辈、父辈及其他长辈常用华语。我们通过问卷、访谈和参与式观察,考察了其华语使用的具体情况,结果如下。

1.少数家长与其祖辈或父辈使用华语。6%的家长表示,家中老人很关心孙辈的华语学习,当他们询问孙辈在华校的学习情况时,家长或子女会使用一些华语回答。

2.家长与平辈和晚辈交谈时,华语使用频率有所上升。10%~16%的家长与兄弟姐妹、配偶、朋友、子女等交谈时使用华语,所谈论的内容包括孩子的华语学习、华人社团活动、与中国企业做生意等。有少数家庭将华语作为主要交际语言之一,如夫妻一方为华文老师、中柬语翻译、商人、医生等。他们将工作语言带入家庭域,为孩子营造学习华语的家庭环境。

3.子女在与兄弟姐妹和朋友交谈时,华语的使用频率明显高于父辈和祖辈。74%的受访华人家庭为多子女家庭(见表1),约30%的子女在家中交谈时常使用华语,具体场合及内容包括:一起写华语作业,谈论华校发生的事以及不想让家长知道的小秘密,一起观看华语影视剧和综艺节目,模仿剧中人物所说的华语台词,谈论华人明星,等等。

4.子女在使用电脑、手机等新媒体进行娱乐休闲活动,如听歌、看影视剧及综艺节目时,最常用语码是华语,使用频率明显高于父辈(见表5)。近年来,海内外华语新媒体大量出现,为华人家庭传承华语文化提供了丰富的资源。这些资源有助于提升子女的华语听说能力,增强其对华语文化的认同和喜爱。[ 除新媒体之外,柬埔寨国家电视台于2014年推出了《中国剧场》栏目。该台播放的影视节目中华语片占60%,柬语片和英语片各占20%。94版《三国演义》在柬埔寨首播的收视率高达46.7%。]

x

(二)子女辈华语能力提升

家庭成员华语实践的复苏,尤其是子女辈华语使用频率的增加,与华语能力密切相关。我们采用问卷为主,访谈和观察为辅的方式,调查了家长和子女的语言或方言能力,[ 我们的参与式观察和访谈结果显示,受访者对自身语言或方言能力的评估基本客观。表7中自评的最高分为5分。口语能力自评的选项设置和分值分别为:A. 5分——能流利地与人交谈,没有任何困难;B. 4分——能熟练地使用,但个别时候会遇到困难;C. 3分——基本能交谈,但不熟练;D. 2分——能听懂,但不太会说;E. 1分——能听懂一些,但不会说;F. 0分——听不懂,也不会说。书面语能力自评的选项设置和分值分别为:A.5分——能读能写,没有任何障碍;B. 4分——能读能写,但偶尔会遇到障碍;C. 3分——基本上能读能写,不太熟练;D. 2分——能读,但不太会写;E. 1分——能读一些,但基本上不会写;F. 0分——不会读,也不会写。]结果如表6所示。

表6显示,家长和子女的柬语能力都很好;家长的华语和英语能力偏低,汉语方言能力中等;子女的华语和英语能力较父辈有明显提升,汉语方言能力较父辈有明显下降。当我们用华语与子女就日常话题进行交谈时,他们能听懂并进行回答。部分子女曾在中国留学,攻读本科和研究生,华语的听说读写能力都较好。

(三)家长和子女都主动传承华语

子女的华语使用频率和华语能力较父辈有明显提升(见表6),这与家长对子女华语学习的管理以及子女在华语学习方面的主观能动性密切相关。

1.华语传承动机兼具象征性与工具性

动机是影响族群语言传承的主要因素之一,指使用及传承族群语言的意愿与需要,可以包括经济、社会或文化等方面的因素(Chrisp 2005)。我们通过问卷调查了家长让子女学习华语的动机和子女自身学习华语的动机,并让被调查者按照动机重要性的高低加以排序。依据排序赋值,所得结果如表7和表8所示。

由表7和表8可知,无论是家长还是子女,其传承华语的动机均为象征性与工具性相结合的混合性动机。对于家长而言,最强烈的动机是工具性动机,即“让孩子有更多的工作机会”(5.48分),其次为体现华族认同和华语忠诚的象征性动机,即“华人应该学习华语”(4.04分);对于子女而言,最强烈的动机是内在动机,即“我对华语学习很感兴趣”(4.70分),其次是工具性动机,即“为了以后找到好工作”(4.57分),此外,体现族群语言传承的象征性动机,即“我是华人,我爸妈要我学华语”分值也很高(4.05分)。这也从侧面反映出家长对子女的华语学习进行了主动干预,并且对子女的语言意识产生了影响。

我们通过访谈询问了部分家长让孩子学习华语的动机,大多数家长的第一反应都是,华人当然要学习华语。还有不少家长表示,近年来很多中国企业在柬埔寨投资办厂,懂中柬双语比只懂柬语收入更高。部分家长表示与大陆客商做生意,子女学好华语可以帮忙。我们也对部分受访子女进行了访谈,他们表示学习华语的主要原因是华人的身份和就业的需求,以及喜欢华语圈的流行文化。

2.对华语能力的期待值高

家庭成員对语言能力发展的期待体现了其对未来家庭语言生活及语言管理的一种“想象”。“想象”在跨国移居家庭传承语保持和转用问题上发挥着关键作用(李嵬,祝华2017),也是影响乌廊华人家庭华语传承的要素之一。

我们通过问卷调查了家长对子女的“方、华、柬、英”4种语码能力发展的期待值,满分为5分。结果显示,家长对子女柬语和华语能力的期待值都很高,分别为4.82分和4.70分。这表明家长希望子女既能适应当地主流语言环境,也能传承华语。此外,家长对子女英语能力的期待值也较高,为4.16分。

家长对子女汉语方言能力的期待值则相对较低(2.58分)。问卷调查显示,一半家长认为子女会不会说汉语方言都没关系,还有一半家长认为孩子一定要会说汉语方言。我们通过访谈了解到,部分家长认为汉语方言[ 本次访谈的华人家庭所使用的汉语方言均为潮州话。]是祖辈用的语言,和华语的差别很大,现在会说的人越来越少,而且主要是在家里说,对子女未来发展的帮助不太大。但也有部分家长认为,汉语方言既是华人家庭语言也是一种商业语言,部分华人仍在使用,而且多学几种语言没有坏处。

我们还调查了子女对未来求学地点及所学内容的期望,借此了解其对未来语言能力发展的看法。结果显示,子女中有33.3%想去中国留学,21.7%想去柬埔寨首都金边继续学习华语。可见逾半数子女将提升华语能力作为未来学业及职业发展规划的重要组成部分。

3.综合利用家庭内外的资源进行华语管理

家庭成员的语言管理行为是将传承动机与实践相结合,进而实现华语传承的关键性环节。移民家庭的父母为了保留自己的祖裔语言而做出种种努力的行为构成了其家庭语言管理(斯波斯基2016:7)。本次调查显示,家长综合利用外援[ 斯波斯基(2016:32)指出,家长为了加强家庭语言管理活动,有时可能会寻求外援,而寻求外援的常见方法有3种:

(1)为儿童建立以语言为动机的玩伴群体;(2)为儿童建立以语言为取向的独立学校(independent school);(3)采取各种方法来影响政府及其管辖的機构。]和家庭内部资源,帮助子女掌握族群语言。具体来说,大部分家长既联合华人社团、华校、补习班等机构,为子女华语学习提供专业指导,又发动家庭成员积极参与,为子女营造家庭华语使用环境(见表9)。

家长对华语的管理行为也体现了族群语言的“沟通外功能”。部分家长在访谈中表示,他们小时候想学华语但没有机会,现在通过询问孩子的华语学习情况,检查华文作业,从孩子那里学到了一些汉语拼音和华文字词。听孩子背唐诗、读课文,家长感到开心自豪。这表明族群语言传承有助于家庭成员的情感传递,构建家庭成员的集体记忆和族群语言文化认同,这正是族群语言“沟通外功能”的具体体现。此外,44%的家长在问卷中表示鼓励孩子跟祖辈学说汉语方言,但问卷和访谈显示,子女传承汉语方言的意愿并不强烈,原因主要是汉语方言使用环境的萎缩、缺乏媒体和流行文化的

支持等。

调查显示,大多数家长每月供子女学习华语的费用不高,约15~30美元,占其月收入的5%~10%。由于乌廊公立华校受柬埔寨华人理事总会管理和资助,学费低廉,[ 据乌廊启华公立学校黄明忠校长介绍,目前启华学校的学费收费情况是:幼儿园和小学一年级、二年级为50美元/学期,小学三年级至五年级为60美元/学期,六年级学费为75美元/学期,初中学费为100美元/学期。当地华人的月平均收入约为250~350美元,完全有能力负担公立华校的学费。]如学生家庭困难还可为其减免学费。因此,尽管当地多数华人家庭经济条件一般,但子女都有机会学习华语。

子女在华语学习和使用方面采用了多种途径和方法,既有家长为其选择或提供的,如表10的A、C、G、H选项,也有其出于喜爱而主动选择的,如表10的B、D、E、F、I选项。这表明子女在学习华语时并非被动接受家长的指令安排,而是体现出了较强的自主性和学习兴趣,这也印证了表8“子女学习华语的动机”调查中,“我对华语学习很感兴趣”的选项得分居首的结论。

(四)家长和子女具备华语忠诚与族群认同

语言忠诚是指当第一语言或家庭语言的地位或传承面临真实的或感知到的威胁时,言语社团成员为维持其语言所付出的努力(Bowerman 2006)。语言忠诚可以在不同的场域或功能域有所呈现,比如家庭语言规划中的母语保持和传承(郭熙2017)。前文分析可见,家长和子女在动机及行为上都体现出积极主动传承华语的特点,而且子女的华语使用频率和华语能力较之家长都有所提高。这与家长和子女所具备的华语忠诚密切相关。

语言忠诚一般被看作一种语言态度,在多语社会和多语人的语言认同中发挥着决定性的作用(王春辉2018)。为此我们通过问卷分别调查了家长和子女的多语态度(见表11)。

由表11可知,无论是家长还是子女,对柬语和华语的态度都很积极,综合分值均在4分以上。家长的多语态度按分值高低排列依次为:柬(4.19)>华(4.04)>方(3.60)=英(3.60)。子女的多语态度分值依次为:柬(4.39)>华(4.30)>英(3.97)>方(2.62)。这表明家长和子女同时具备柬语忠诚和华语忠诚。前者体现了国家公民对官方语言的忠诚,后者体现了跨国移民家庭对族群语言的忠诚。这也表明语言忠诚是跨国移民群体中的典型现象(王春辉2018)。

华语忠诚是华族语言认同的体现,其在范畴上应归于族群认同的一种属性(黄行2016)。族群认同是一个有层级、动态的系统,[ 本次调查我们采用了MEIM(The Multigroup Ethnic Identity Measure)族群认同五度量表(Phinney 1992 ;Roberts et al. 1999),并将其翻译为柬华双语版本发放。该量表共12题,每题满分均为5分。其中第1、4、7题调查的是族群知觉,第3、5、12题调查的是族群态度,第2、8、10题调查的是族群行为模式,第6、9、11题调查的是族群归属感。]可分为“族群知觉、族群态度、族群行为模式、族群归属感”4个层级(刘慧2016)。问卷调查显示,家长和子女族群认同的分项及综合分值都在4.1分以上,表明其具有较强的族群认同感。家长的族群认同综合分值为4.63分,分项分值依次为:族群知觉(4.72)>族群态度(4.67)>族群行为模式(4.56)>族群归属感(4.55)。66%的家长认为华族与高棉族的文化差异很大。我们通过访谈了解到,乌廊华人与高棉族通婚比例很低,多数家长具有华族文化优越感,希望子女与华人结婚。当地华人常以家庭为单位参加华族聚会,聚会时也会使用汉语方言或华语。

子女辈的族群认同感较父辈有所下降,但分值仍较高,综合分值为4.19分,分项分值依次为:族群归属感(4.28)>族群行为模式(4.17)=族群态度(4.17)>族群知觉(4.15)。71.67%的子女表示最喜爱的语言是华语。所有受访子女均表示最喜爱的节日为华族节日,如春节、元宵节、端午节等。他们都曾经或正在华校学习,喜爱华语流行文化。多数子女在访谈中表示,将来组建家庭后也会让孩子学习华语。而族群语言的学习也有助于族群认同的建构。

我们还分别调查了家长和子女的个体身份认同[ “身份认同”是指个体成员对其所属群体、阶层、地域、民族、国家等多重社会身份的感知,以及对不同类型身份的认可度及接受度(刘慧2020)。],结果如图1所示。

由图1可知,受访华人的身份认同具有多元、动态的特点。大部分家长和子女体现出复合性身份认同。家长中华人身份认同优先型占比最高(42%)。家长对子女的身份认同也与自己类似(图2),但子女问卷结果(图3)却显示,子女中“华-柬”身份认同并重型占比最高(36.7%)。子女对所在国公民的身份认同感较之父辈明显增强,但其对华族的身份认同也维持在较高水平,85%的子女都认可或优先认可自己的华人身份。

五、柬埔寨华语传承的民族志个案

少数族群语言传承研究,只有结合传承者的具体经验,才能深入了解其特点及动因。阿龙的自传式民族志文本从个体成长的视角,提供了深入了解华语传承的个案材料。

阿龙父母在其出生时就已离婚,阿龙一直和母亲一起生活。母亲会说潮州话,不会说华语;父亲则潮州话和华语都较好,华语忠诚度很高。尽管阿龙不在他身边,但他仍然很重视并关心阿龙的华文教育。

(1)我爸爸告诉妈妈说:“我的儿子不能这样。每天放牛、赌博打牌、东跑西跑、东游西荡,没有人管,这不行。他一定要上课,而且要上的是华校。……阿龙不去学习汉语,他不是我的儿子,你想个办法吧。”……这时我只想见到我爸爸,什么都没有想,马上回答说:“妈妈我要去上学。”

由文段(1)可知,阿龙年幼时,父亲运用家长的权威来管理儿子的华语学习,告诫儿子“一定要上课,而且要上的是华校”,还将阿龙学习华语作为维系父子关系的重要条件。阿龙受父亲影响,意识到华语学习的重要性。

(2)我来华留学之前,妈妈对我说:“不管发生什么事,我不会给你到中国去的。”爸爸也对我说:“如果你不能去中国留学,你必须到金边孔子学院学习。”我爸爸为了我能受到华文教育,不但多次帮我申请,还跟妈妈解释,说服了妈妈。因为爸爸多次出面,我终于能来华留学了。

由文段(2)可知,母亲本来舍不得让儿子远赴中国读书,但父亲最终说服了母亲。阿龙能够来华读完华文教育系的本科课程,与家庭尤其是父亲的支持和帮助是密不可分的。

(3)老天有眼,让我能到华校学习中文,接受华文教育,能有中文名字,能有跟爸爸一样的姓。……开始上第一课,人、口、头、刀、天、地、日、月等等。下课之前老师还说:“在家靠父母,出门靠朋友,在家有妈妈,在学校有老师,老师就是你们的第二个母亲。有什么事,尽管跟老师说,老师很乐意帮你们。”

由文段(3)可知,华语不仅有交际功能,还是维系华人家庭和华族成员情感的重要纽带。阿龙最初学习华语的动因就是希望能够经常见到父亲。他因为学习华语而有了中文名字,有了和父亲一样的姓氏,父子间的情感联系更紧密,家族的身份认同感和华语忠诚度更强。

(4)华校是我的家,华文教育是我的母亲,没有华文教育就没有了我,没有华文教育就没有热爱学习的我。华文教育不但帮助了我,也帮助了许多柬埔寨华人华侨,连柬埔寨本地人也帮助了许多。

由文段(3)(4)可知,阿龙第一次上华语课时,老师用“家庭、母亲”等与亲情有关的词语来比喻华校和师生之间的关系,这种比喻符合学习者和华语之间的情感联系,有助于增强华人青少年对华语的亲近感。十多年之后,当阿龙在中国留学并撰写此文时,他也用“家、母亲、热爱”等词语,表达了其对华校和华文教育强烈的情感认同。这也表明华语传承和汉语传播的对象和功能不完全相同。

(5)学习汉语对我来说很重要。每次来到学校,我都很开心。到了学校,就有老师来教育我,指导我,让我学习更多的知识。……“德育”课是民生中学的校长教我们的。我还记得,他教的是:“忠、孝、仁、爱、礼、义、廉、耻”“先预习,后复习,温习,专心听课,做作业,交作业”,就是这些。他教的内容不多,但我觉得太有意思了。到了现在我们每个同学还是忘不掉。我们都记得他,尊重他,佩服他,感谢他。

由文段(5)可知,华文教育作为华族传承族群语言文化的重要手段,不仅教授华语,也重视学生的德育、美育修养和中华文化知识的掌握。德学兼备的华文老师对学生的正面影响是非常大的,阿龙用“记得他,尊重他,佩服他,感谢他”来表达对民生中学校长的敬爱之情。这种模范和榜样的力量对阿龙从事华文教育工作产生了潜移默化的影响。

(6)柬文学校和华文学校学习时间有很大的冲突。1995年乌廊华校复办以来,来校学习中文的学生都受到这件事的影响。为了学好中文,他们迫不得已放弃了学习柬文的机会。我也跟他们差不多,但是我还是走出来了,现在暨南大学华文学院学习。

由文段(6)可知,当国家的语言教育规划与族群的语言教育规划发生矛盾时,即面对柬校和华校上课时间冲突的问题,华族语言规划的影响力占了上风,包括阿龙在内的大部分华人学生选择了放弃柬语、学习华语,但他们也因无法兼顾华语忠诚和柬语忠诚而感到矛盾。

(7)我虽然不喜欢说话,但我喜欢写作。刚来暨大华文学院的时候,我很关注毕业论文的事情。听说毕业生写毕业论文只需要1万个字就能毕业。到了第一次寒假,我毫不犹豫地写了1万多个字,然后交给老师。老师说:“那么厉害。”我说:“哪里,哪里。”

由文段(7)可知,阿龙作为柬埔寨土生土长的第四代华人,在家庭的帮助和自身的努力之下,华语能力得到了全面提升,使用华语的自信心也明显增强。

(8)近年来,柬华总会果断进行教育改革,在办好华文教学的同时,对学生进行正规的柬文英文教育。另一方面,总会带领华人积极参加各类赈灾活动,出钱出力,赢得了当地人民的尊敬与信赖,更为增进柬中两国的经贸合作起到了沟通桥梁的作用。

由文段(8)可知,阿龙高度肯定了柬华总会在华文教育等方面所做的改革和贡献。华人家庭和社团以实际行动为华人青少年传承华族语言文化、融入當地社会树立了榜样。

在本文撰写期间,我们再次对阿龙进行了访谈。当被问及柬埔寨华文教师待遇不太好,为什么他还要坚持在华校工作时,他说一是因为他是华人,热爱华语和华文教育;二是因为父亲的嘱咐和华社前辈的影响,他希望像他们一样,把华语传承下去。

六、华语传承的影响因素

(一)华族的自我赋能

从前文所述受访家庭语言规划情况来看,华族作为移居海外的少数族群,其族群语言传承的关键在于华人的自我赋能与活态传承。曹云华(2020)强调,华文教育要真正能够在一个国家扎根,最重要的还是依靠当地华侨华人自己的力量。

本次调研显示,虽然华语并非柬埔寨官方语言,华文教育尚未纳入柬埔寨国民教育体系,华侨华人也仅占柬埔寨总人口的6.5%,但华族具备华语忠诚,对族群语言文化及华人身份也具有较强的认同感和优越感。华人家庭、华人社团、华文学校形成“华语传承联盟”,努力实现华语在日常语境中的使用,共同维持华语的活力和韧力。

家庭是母语传承最初的摇篮和最后的堡垒。20世纪70~90年代,受政治运动影响,华人不能在任何场合使用族群语言,但仍有华人冒着被监禁的风险在家中教授华文(杨豪1999:2)。本次调查显示,受访家庭主动进行华语管理,华人青少年华语能力提高,华语使用频率增加,华语传承已逐渐复苏。

华校是培养青少年传承华族语言文化的专业机构,它可以推动华语在家庭、社区等环境下的活态传承,也能实现华人青少年接受增益式的双语教育,即在掌握柬语的同时也能传承华语。柬埔寨华校多为半日制,教学媒介语以华语为主(郑通涛,蒋有经,陈荣岚2014)。目前乌廊多数华人青少年同时就读柬校和华校。我们实地考察了乌廊公立启华学校并进行了课堂观察,该校采用沉浸式为主、半沉浸式为辅的华语教学。[ 乌廊公立启华学校设有华文幼儿园、小学、初中和夜校。在幼儿园和小学低年级阶段采用半沉浸式华语教学,小学高年级、初中、夜校采用沉浸式为主的华语教学。课程涵盖华语听说读写技能训练,和《三字经》、数学、音乐、汉语水平考试(HSK)、硬笔书法等课程。此外还开设了用华柬双语讲授的电脑课、中柬翻译等。华族新生代在接受华语和中华文化教育的同时,也学會了一些实用技能。近年来在柬华理事会和祖籍国企业及公益组织的帮助下,校园环境和软硬件设施有了较大改善。]沉浸式的语言教学相对于每周仅有几节课的点滴喂养式语言教学而言,更有助于青少年成长为增益式的双语使用者,使族群语言和当地语言共存共荣(贝克2008:201)。

华人社团是华人家庭和华校传承华语的指挥部和坚强后盾。柬华总会与各分会把建设华校、发展华文教育事业作为主要任务(方侨生2020),还与中国海外交流协会、国务院侨办等部门合作,共同推进华校建设、师资培训、教材编写等事业的发展(野泽知弘2012)。

(二)华语的声望价值及华语新媒体的传播

乌廊地区的华语传承与全球华语的传播密切相关。随着中国经济的发展和国际影响力的增强,华语在全球范围内的声望和价值持续提升,在观念层面上增强了世界华人的凝聚力和认同感,在实践层面上推动了各地华语的传承传播以及交流互动(郭熙2006;李宇明2017)。此外,网络全球化时代,华语新媒体在世界各地广泛传播,华人青少年常使用手机、电脑等新媒体收听收看华语歌曲、影视剧及综艺节目,对华语流行文化的喜爱也成为其学习和使用华语的动力。

(三)华语韧力与华语传承的相互影响

语言韧力是在语言活力概念的基础上提出的。语言活力着眼于语言当前的状态,其评估框架客观细致全面,但也存在单语思维、缺乏历史深度、预测性弱等不足。语言韧力更关注语言的长远发展趋势,重视语言认同等主观因素,可用于描述某种语言在逆境下适应环境甚至茁壮成长的能力(方小兵2020)。纵观柬埔寨乃至东南亚地区华文教育数落数起的曲折发展史,我们认为从语言韧力的角度考察东南亚地区华语现状并预测其未来发展可能更为合适。

语言韧力可以从心理韧力和生态韧力两方面考察。心理韧力是与民族精神、文化传统、语言忠诚度等因素相关的主观语言活力(方小兵2020)。结合本次调研结果和柬埔寨华文教育的文献资料可知,柬埔寨华族具备华语忠诚和族群认同,华语传承联盟将传承族群语言文化视为己任,并落实到行动上。子女的华语能力和华语使用频率较父辈有明显提升,对华语圈的流行文化也很喜爱。方侨生(2020)也指出,从华人的观念来讲,华文教育不单单是学习一门语言,而是传承文化,培养华人的思维与智慧。

生态韧力是移民等流动人群对语言环境的抗压力。从近代至今柬埔寨华文教育曲折的发展历程可以看出,当地华族在传承族群语言文化时具有较强的抗压能力和主观能动性。柬埔寨华族经历了政府禁用华文、种族屠杀和强迫同化,族群语言传承被迫中断长达20余年。在政府利好政策出台之后,华族迅速复办华校,办学规模不断扩大,办学体系日趋完善。截至2019年,柬华理事总会及下属分会共开办华文学校58所,共有华文教师1200余人,学生约5.5万人。金边的端华学校已成为东南亚地区规模最大的华文学校。2021年1月,柬华理事总会下属潮州会馆兴建的柬埔寨第一所华文大学——“端华大学”主体结构建设已基本完成。在华人的努力下,柬埔寨即将形成从幼儿园到小学、中学直至大学的完整的华文教育体系。

综上,乌廊地区乃至柬埔寨华语的语言韧力处于较高水平,而且华语传承和华语韧力之间是相互影响的,华语韧力使华族在面临种种挫折困难时仍坚持传承华语,而华语传承的延续也增强了华语的韧力。

(四)中柬两国的友好关系与经贸合作

20世纪90年代初,柬埔寨政府推行经济开放、文化多元的政策,对华人开展华文教育也由禁止转为允许,并曾给予过一些财力物力的支持(杨豪1999:5;野泽知弘2011)。2010年起中国和柬埔寨建立了全面战略合作伙伴关系。近年来,中国既是柬埔寨第一大援助国和贸易伙伴,也是柬埔寨国际游客的第一大来源国。柬埔寨政府积极响应“一带一路”倡议,与中国签署了多领域合作协议。中资企业在柬埔寨投资办厂,急需大量柬华双语人才且薪酬待遇较好,柬埔寨民众也因此更重视华语的学习。华文教育的普及已成为柬埔寨国家竞争力的重要组成部分(方侨生2020)。

七、结 语

本文实地调研了柬埔寨实居省乌廊市华人家庭的语言规划,分析其传承华语的态度及行为。结果显示,华人家庭在华语传承中起着留根育苗的重要作用。具体而言可概括为3个方面:(1)观念影响。父母利用家长的权威影响子女的语言意识,让子女从小接受华文教育,并逐渐形成华语忠诚和华族认同。(2)资源引入。家庭与华校、华社相辅相成,为青少年提供专业的华语教育机构,鼓励子女在家庭及族群交际环境中使用华语,发挥华语的沟通外功能,实现活态传承。(3)监督管理。大部分家长在日常生活中都关心、督促子女学习华语,支持子女完成初高中甚至本科及研究生阶段的华语学习,保证了华语传承的代际延续。此外,子女学习华语时的主观能动性也不容忽视。除在华校学习之外,他们与兄弟姐妹和同学交流时会使用华语,也喜爱观看华语媒体的节目,华语能力较父辈有所提高。

柬埔寨华族的华语传承经历了由盛及衰、重又复苏的复杂历程,在某种意义上可视为移民型少数族群语言历经挫折后恢复传承,并向复兴道路发展的一个案例。杰拉德·罗谢等(2019)指出,语言复兴总是以人而非语言为中心,对特定社区的语言复兴民族志研究是未来语言复兴研究的方向之一。上述观点及思路值得海外华语传承研究借鉴。未来包括华人家庭语言规划在内的华语传承研究应重视以下两点:一是深入海外华人社区进行田野调查,考察当地的社会环境、华人的语言意识、语言实践及认同情况;二是突破语言中心论的研究方法(斯波斯基2016:14),采用跨学科的理论方法。站在华语传播的高度,今后华语传承研究应采用跨学科的理论方法,分析各类因素对华语传承的影响,归纳华语传承的普遍机制。就我们目前实地调研情况看,东南亚各国华族的语言传承与语言韧力各不相同,与华族内部特点、语言文化生态、政治、经济、媒体、宗教等因素有关。这需要我们综合全球化、本土化、区域化的视角,进行深入细致的研究。

参考文献

白 娟 2019 《华文教育中的家庭语言政策驱动机制和影响分析》,《语言战略研究》第4期。

博纳德·斯波斯基 2016 《語言管理》,张治国译、刘海涛审订,北京:商务印书馆。

曹云华 2020 《全球化,区域化与本土化视野下的东南亚华文教育》,《八桂侨刊》第1期。

方侨生 2020 《华文教育的普及是柬埔寨国家竞争力的重要组成部分》,《柬华日报》9月26日第1版。

方小兵 2020 《从语言活力到语言韧力:语言生态评估理念的优化》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》第1期。

符气志 2013 《柬埔寨华文教育现状和发展趋势》,《国际汉语教育研究》第2辑,北京:高等教育出版社。

郭 熙 2006 《论华语研究》,《语言文字应用》第2期。

郭 熙 2017 《论祖语与祖语传承》,《语言战略研究》第3期。

郭 熙,刘 慧,李计伟 2020 《论海外华语资源的抢救性整理和保护》,《云南师范大学学报(哲学社会科版)》第2期。

郭 熙,王文豪 2018 《论华语研究与华文教育的衔接》,《语言文字应用》第2期。

郝瑜鑫,王 琳,王乙棋 2020 《印尼华人母语使用情况调查:代际差异的比较》,载贾益民等主编《华侨华人研究报告(2020)》,北京:社会科学文献出版社。

黄 行 2016 《论中国民族语言认同》,《语言战略研究》第1期。

杰拉德·罗谢,琳恩·辛顿,莱纳·胡斯 2019 《国际语言复兴研究的理论和实践》,《语言战略研究》第3期。

康晓娟 2015 《海外华裔儿童华语学习,使用及其家庭语言规划调查研究——以马来西亚3~6岁华裔儿童家庭为例》,《语言文字应用》第2期。

科林·贝克 2008 《双语与双语教育概论》,瓮燕珩译,北京:中央民族大学出版社。

李春风 2021 《缅甸华人母语认同代际差异及成因》,《八桂侨刊》第1期。

李 嵬,祝 华 2017 《想象:跨国移居家庭传承语维持与转用的关键因素》,连美丽译,《语言战略研究》

第3期。

李宇明 2017 《大华语:全球华人的共同语》,《语言文字应用》第1期。

廖小健 1995 《战后各国华侨华人政策》,广州:暨南大学出版社。

林志忠 2008 《近百年来柬埔寨华校教育发展之探讨》,《台湾东南亚学刊》第2期。

刘 慧 2016 《印尼华族集聚区语言景观与族群认同——以峇淡、坤甸、北干巴鲁三地为例》,《语言战略研究》第1期。

刘 慧 2020 《城中村语言景观与农民工身份认同研究——以广州石牌村为例》,《语言战略研究》第4期。

沈 玲 2020 《马来西亚华人家庭民族语言文字使用情况调查》,载贾益民等主编《华侨华人研究报告(2020)》,北京:社会科学文献出版社。

王春辉 2018 《语言忠诚论》,《语言战略研究》第3期。

王焕芝 2019 《“一带一路”视阈下海外华文教育发展的动力机制与策略:以东南亚为中心的探讨》,《海外华文教育》第3期。

杨 豪(执笔) 1999 《柬埔寨华文教育》,金边:柬华理事总会。

野泽知弘 2011 《柬埔寨的华人社会——华人与新华侨的共生关系》,乔云译,《南洋资料译丛》第4期。

野泽知弘 2012 《柬埔寨的华人社会——华文教育的复兴与发展》,乔云译,《南洋资料译从》第3期。

尹小荣,李国芳 2017 《国外家庭语言规划研究综述(2000—2016)》,《语言战略研究》第6期。

郑棉发 2018 《乌廊市柬华理事会就职典礼暨“华文教师培训班结业仪式”隆重举行》,《柬华日报》1月16日第1版。

郑通涛,蒋有经,陈荣岚 2014 《东南亚汉语教学年度报告之二》,《海外华文教育》第2期。

周 月,罗安迪 2020 《中柬教育合作的现状与挑战》,《南亚东南亚研究》第4期。

Bowerman, S. 2006. Language loyalty. In K. Brown (Ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics (2nd edn.). New York: Elsevier Science.

Chrisp, S. 2005. Maori intergenerational language transmission. International Journal of the Sociology of Language 172, 149?181.

Fennel, D. 1980. Can a shrinking linguistic minority be saved? Lessons from the Irish experience. In E. Haugen, J. D. McClure & D. Thompson (Eds.), Minority Languages Today, 32?39. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Fishman, J. A. 1991. Reversing Language Shift. Clevedon: Multilingual Matters.

Phinney, J. 1992. The multigroup ethnic identity measure: A new scale for use with adolescents and young adults from diverse groups. Journal of Adolescent Research 7, 156?176.

Roberts, R. E., J. S. Phinney, L. C. Masse, et al. 1999. The structure of ethnic identity in young adolescents from diverse ethnocultural groups. Journal of Early Adolescence 19, 301?322.

Thieberger, N. 1990. Language maintenance: Why bother? Multilingua 9(4), 333?358.

责任编辑:韩 畅