《新青年》的朋友圈与建党伟业

2021-08-09郑晶心

郑晶心

“青春密码”1:崇高的信仰,坚定的信念

1920年6月,坐落在上海南昌路100弄老渔阳里2号的《新青年》编辑部秘密建立了中国第一个共产党组织。随后,第一批党员、第一份党刊、第一个党的宣言、中文版《共产党宣言》等,相继在这里诞生,铸就了中国革命的红色起点。

《新青年》的朋友圈

陈独秀,名乾生,字仲甫,1879年10月7日生于安徽省怀宁县城(今安庆市)一个小户人家。他天资聪颖,自小就有叛逆品性。从1901年10月开始,陈独秀多次东渡扶桑,研究日本强盛之原因。

1915年6月中旬,陈独秀从日本回国来到上海,着手筹办《青年杂志》。其时,半殖民地半封建的中国社会,各种救国方案失败,袁世凯“尊孔复辟”,严重束缚了国人的思想,中国的出路在何方,是仁人志士苦苦思索的问题。

陈独秀认为,中国要政治革命必须首先革中国人思想的命,他对安徽同乡、亚东图书馆老板汪孟邹说:“改变人的思想,须办杂志。只要十年、八年的工夫,一定会发生很大的影响。”

1915年9月15日,《青年杂志》由陈独秀创刊于上海。今天,在中央檔案馆还收藏着创刊号(自第2卷起,改名《新青年》)。在创刊号上,陈独秀撰写《敬告青年》,认为当前的中国青年应该具备六种精神面貌:一、自主的而非奴隶的;二、进步的而非保守的;三、进取的而非退隐的;四、世界的而非锁国的;五、实利的而非虚文的;六、科学的而非想象的。他写道:“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也。青年之于社会,犹新鲜活泼细胞之在人身……”

他大声疾呼:“国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。”陈独秀扛起了“科学”和“民主”两面大旗,拉开了新文化运动的大幕。

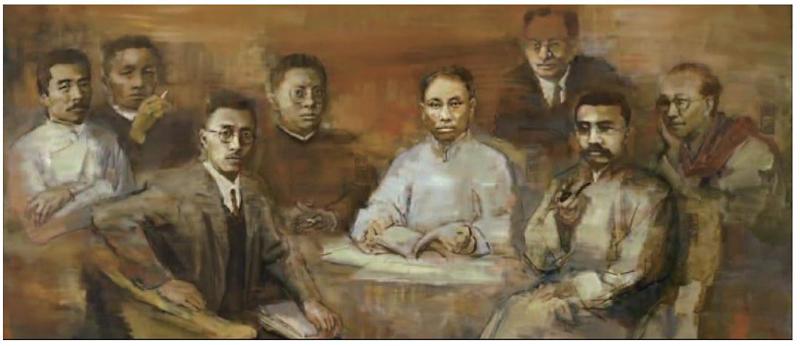

1917年,北大校长蔡元培邀请陈独秀担任文科学长,《新青年》也移到北大出版,由陈独秀和胡适、鲁迅、周作人、钱玄同、刘半农、李大钊等八人轮流编辑,成了中国新文化运动的大本营。《新青年》领袖群伦成为影响一代人的精神标杆。

中国共产党的另一位主要创始人是李大钊,他也是新文化运动、五四运动的领袖之一,是中国宣传马克思主义的第一人。他与《新青年》杂志结缘,始于1916年9月发表的《青春》。时年27岁的李大钊感慨于国家积贫积弱的现状,号召青年“进前而勿顾后,背黑暗而向光明,为世界进文明,为人类造幸福,以青春之我,创建青春之家庭、青春之国家、青春之民族、青春之人类、青春之地球、青春之宇宙”。

1918年11月15日,《新青年》第5卷第5号刊登了李大钊的《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》。两篇文章热烈赞扬十月革命,指出社会主义革命是世界历史的潮流。它们都是中国最早的马列主义文献。

李大钊成为编辑后,在他当值编辑的《新青年》第6卷第5号开辟了“马克思主义研究”专栏,全面、深入、系统地介绍了马克思主义的基本理论和主要观点。从此,马克思主义作为一种学说,结束了在中国空中飘荡不定的状态,而最终在中国土地上落地生根,逐渐开花结果。

陈望道翻译的中文版《共产党宣言》,首先就送至《新青年》编辑部,由陈独秀、李汉俊校对后才出版的。毛泽东说:“《共产党宣言》,我看了不下一百遍,遇到问题,我就翻阅马克思的《共产党宣言》,有时只阅读一两段,有时全篇都读,每阅读一次,我都有新的启发。”

同样深刻影响中国历史的还有《国际歌》,其中文版是由瞿秋白翻译的,并首先发表在《新青年》上。在革命征途中,只要你唱起《国际歌》,就可以找到自己的同志和战友。

在《新青年》的编辑队伍中,人们可以看到,陈独秀、李大钊、李达、李汉俊、陈望道、沈雁冰、袁振英、瞿秋白等,他们都是早期共产党人的先驱。

在黑沉沉的漫漫长夜里,《新青年》唤醒了一代青年。毛泽东、周恩来、刘少奇、张太雷、恽代英、蔡和森、叶挺等,都是在《新青年》的影响下,走上了革命道路。

红色“秘密摇篮”

1920年初,为了帮助陈独秀躲避北洋政府的追捕,李大钊装扮成账房先生,雇了一辆骡车,在纷纷扬扬的鹅毛大雪中,送陈独秀秘密离京,转道天津坐船去上海。《新青年》随陈独秀一起迁居上海,由此,老渔阳里2号既是编辑部,又是陈独秀的寓所。

1920年4月,俄共(布)远东局代表维经斯基一行,拿着李大钊的亲笔信,来到老渔阳里《新青年》编辑部,与陈独秀秘密商讨如何在中国建立共产党。于是,建党伟业在此悄然启动。

1920年8月至9月,在陈独秀的主持下,上海共产党早期组织成立,《新青年》从第8卷起,成为组织的机关刊物。同年10月,李大钊等人在北京成立共产党早期组织。这就是著名的“南陈北李,相约建党”。

党的一大召开前,要求各地相继建立起共产党组织的信函,都是从老渔阳里《新青年》编辑部寄出的,它起到了中国共产党发起组的重要作用,点燃了中国革命的星星之火。

召开中共一大,要求各地派出代表前来上海与会的通知书,也是从《新青年》编辑部秘密发出;就连一大召开遇到密探袭扰后向南湖转移,也是在此紧急决定的。它为党的诞生奠定了基础,被誉为建党的红色“秘密摇篮”。

《新青年》这一思想舆论阵地,聚集起了一批爱国忧民、志同道合的年轻人。它不仅成为研究、传播马克思主义的主阵地,还进而成为建党的中心地。