目标责任制、官员理性行为与公共政策走样

2021-08-06段静原珂卢扬帆

段静 原珂 卢扬帆

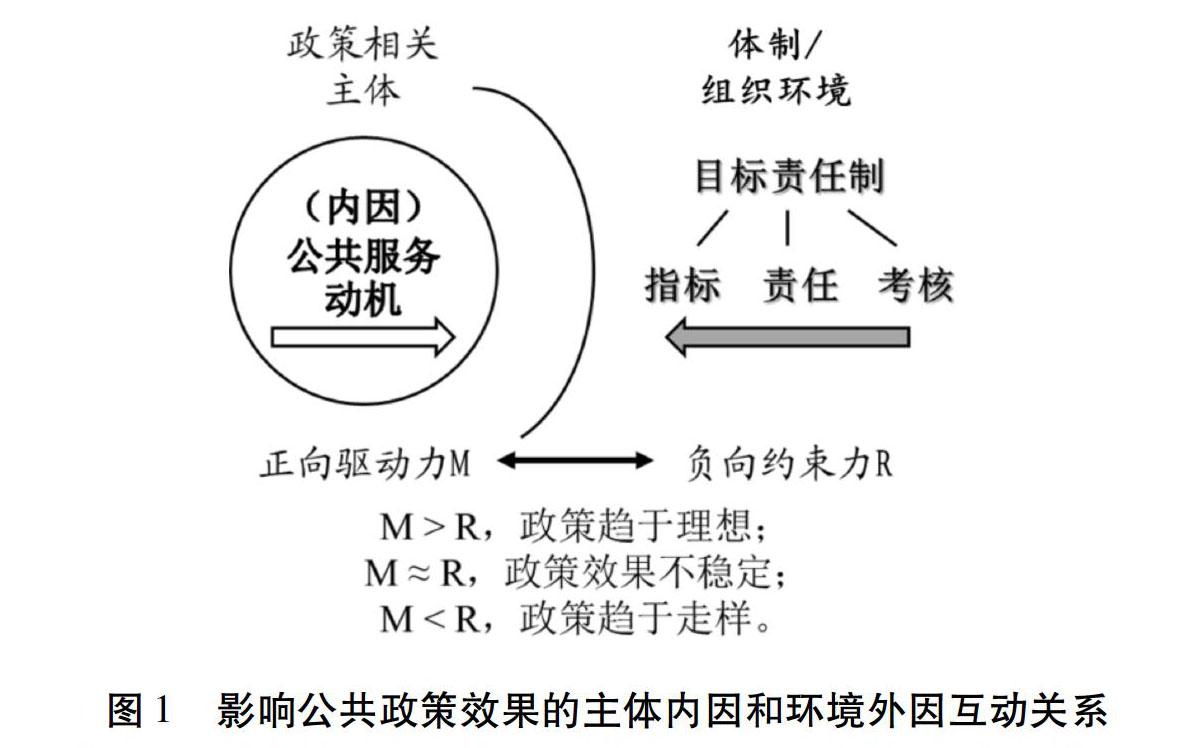

〔摘要〕目标责任制是公共政策研究领域的重点和难点。本文以G省农村危房改造政策为例,通过观察政策设计、政策执行和政策监督等环节,探究目标责任制、官员理性行为对政策效果的作用机理,并试图突破固有研究范式探寻一个新的逻辑进行诠释。研究发现:政策主体都有一定的公共服务动机,构成驱动政策设计臻于完善和执行趋于有效的正向动力(M);而目标责任制特别是其中的目标分解及考核压力,构成政策主体被迫权衡乃至选择策略性行为的负向阻力(R)。实践中这两种力量始终处于博弈状态,当政策主体的公共服务动力强于目标考核所带来的阻力(M>R)时,政策实施趋于理想;而当两者力量相当(M≈R)时,政策效果呈现不稳定状态;当前者不抵后者(M 〔关键词〕目标责任制;官员理性行为;公共服务动机;公共政策 〔中图分类号〕D625 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕2095-8048-(2021)04-0030-11 一、问题的提出 改革开放四十多年来,我国财政、行政及社会管理体制逐步转型。在财政上从包干制向分税制转变(大量增加专项转移支付)、在行政上强化中央与地方分级治理(形成责任-利益连带)、在社会管理上以项目制取代单位制等。目标责任制(或称项目制、行政发包制等)正是在这些实践基础上逐渐衍生成为政府治理的重要制度形态。“它不仅指某个或某类项目的管理制度或运作过程,更是一种思维模式,决定着国家、社会集团乃至个人构建决策和行动的战略或策略。”〔1〕应该说,目标责任制根植于我国几千年中央集权和压力驱动的政治文化传统,并有效迎合了经济社会快速发展的现实需求(关系到深化改革的落实执行与“绩效合法性”延续),具有重要价值。甚至有学者认为,改革开放以来“中国奇迹”的发生亦在一定程度得益于目标责任制的推行。〔2〕 其實,反思目标责任制对公共政策影响的现有研究,不难发现:一是学者关注点大多集中在目标责任制对政策执行的影响(包括提升执行效率或造成执行偏离),较少触及政策(目标)设计和政策监督(评价)环节,其实目标责任制对这些环节亦有明显作用;二是更多地把目标责任制视为一种制度形态或治理模式,尽管上升到“体制的精神性内涵”高度,但缺乏对目标责任制与政策设计、执行、监督等环节不同主体心理动机、行为逻辑互动关系的分析。按前述思路,若把政策主体的公共服务动机视为一种完善与落实政策的正向动力,把目标责任制视为一种制度环境的外部约束力,则正是这两股力量之间的动态抗衡,或带来公共政策设计、执行和监督在“理想”与“走样”之间摇摆。这构成一种内因和外因对立互动的解释框架。 事实上,通过政策案例来分析目标责任制运作的相关文献已或多或少涉及类似思维。如黄宗智等基于“推广双季稻”的粮食政策考察,指出项目制在实际执行中遵循一套“逐利价值观”下“权钱结合”的逻辑。〔3〕艾云以A县计划生育年终考核为例的组织学考察,亦重点关注基层政府“应对”上级考核检查的策略过程,并把原因归结为监督激励制度与组织目标、政治环境等不兼容。〔4〕陈水生认为文化惠民政策的项目制实施,存在着国家主导逻辑与地方自主逻辑,官僚政绩至上与公民需求之间内在逻辑矛盾,从而限制其执行效果。〔5〕这些研究涵盖了公共政策的不同类型,触碰到主体价值观、制度环境与政绩追求等因素,只是未能提供官员心理与其政策行动相关联的直接素材。 鉴上,本文以G省农村危房改造政策为例,探讨目标责任制和官员理性行为下的公共政策走样及其原因。近年G省人大常委会委托本课题组完成对该项政策的第三方绩效评价,藉此获得了有关政策出台背景及论证过程的系统资料,并通过深入基层开展调研,掌握了不同层级、不同环节政策主体心理态度及其相应行为选择的经验证据。这是一项典型的民生保障政策,其“走样”主要表现在:政策(目标)设计环节是“精心选择”“有所保留”,政策执行环节是“先易后难”“避重就轻”,政策监督环节是“冠冕堂皇”“心照不宣”。评价结果则发现:不是各级官员不想把政策做好,恰是受制于目标责任制的强大压力(指标考核与责任追究),只能被迫理性地选择“下有对策”,以致形成一种表面“政绩显著”而内在“华而不实”的局面。 二、文献回顾与研究进展 (一)关于政策主体人性与公共服务动机的论述 学界对政府官员或公共政策主体究竟是“好人”还是“坏人”长期存有争议。从某种程度上讲,它是进行政策效果研究乃至服务型政府建设的一个前置性问题。但人性假设更为直接的表象是对他们公共服务动机的判断。尽管公共选择学派与新公共管理理论等主张把政府官员视为与市场参与者没有实质性区别的“经济人”,但更多的学者倾向于认为:“政府官员应比企业经理们更看重为大众做有意义的事”〔6〕。如有学者认为,应专门建构一种公共服务领域的“公共人”属性来取代传统“经济人”假设。〔7〕其背后所指,即公共部门的供职者们理当拥有比私人部门职员更高的公共服务动机水平;他们更倾向于“为公众服务的信念发愤工作,重视帮助他人、造福社会和自我奉献”。 有关公共服务动机的规范定义较为复杂。一般认为,佩里和怀斯在1990年发表的论文中正式提出这一概念,即“个人对公共机构特有目标做出敏感回应的一种心理倾向”〔8〕。随后瑞尼和斯坦伯尔进一步将其界定为“一种服务于团体、地方、国家乃至全人类利益的利他主义动机”。这一理解让公共服务动机的指向超越了公共部门而具有普遍意涵。最近20年间,学界逐渐认同应在结构或影响因素的层面来对公共服务动机加以阐释,提出诸如“公共服务动机过程”等理论。但对本研究而言,更有启发价值的是基于公共服务动机内涵解读的系列实证探索和发现。一是关于公私部门职员公共服务动机的比较。休斯顿(Houston)、比尔伦斯和凡登布莱克(Buelens& Van den Broeck)等发现公务人员对物质奖励的倾向度要低于私人部门员工;〔9〕〔10〕富兰科斯(Francois)指出公共服务动机使得公共部门至少能够以不低于私人部门的效率来提供社会服务;〔11〕瓦莱特和格兰特(Wright & Grant)则进一步验证了公务人员更倾向于内在价值的实现,而非外部或经济的奖励。〔12〕二是公共服务动机对组织和个人绩效的影响。布鲁尔和赛尔登(Brewer & Selden)、纳夫和克拉姆(Naff& Crum)都证明了政府职员的公共服务动机与其对工作(绩效)满意度之间存在显著正向关系。〔13〕〔14〕布鲁尔和赛尔登对美国国会议员的数据分析和金(Kim)对韩国各级政府1700多名政府雇员的研究,也证明了公共服务动机对可感知的组织绩效有明显促进作用。〔15〕李小华和董军发现公共服务动机与个体绩效存在正相关关系,即服务动机强的公务员绩效表现更高。〔16〕 应该说,就两类关系取得乐观结果的研究者占大多数。这在相当程度上为本文关于公共政策主体的理想人性假设提供了依据。韦伯认为,科层制组织有职责分明、照章办事等特点,组织中的成员为因循而刻板的技术官僚。但现实似非如此。作为公共政策设计、执行和监督主体的各层级政府官员,若都是出于公共服务动机自主设定绩效目标并导向绩效行为的“自为行动体”,则其在公共政策过程中即会充分发挥主观能动性,做出积极贡献。 (二)关于目标责任制及其对公共政策影响的研究 针对目标责任制的运作机理及对公共政策影响,主要有两种研究进路:一是政治学的路径,即从基层政权实践出发,运用翔实的案例来分析政府治理或公共政策的基本特征和运行逻辑,并就目标责任制在其中的激励和约束作用提出反思。如荣敬本等通过对河南新密市县乡两级政治运作的详细解读,提出“压力型体制”作为改革开放后我国政府体制的总体概述,其中最直白的呈现就是“任务项目化、项目指标化、指标数量化”的目标责任制形态,以致衍生出各种“运动式治理”和“上有政策、下有对策”现象。〔17〕徐勇、黄辉祥以河南省L乡为个案的分析亦指出:目标责任制在乡村治理中通过一种“行政主控”的权力运作带来“领导绩效”,确保上级分配各项任务的完成,但存在目标值设定过于刚性以及村干部受到礼俗关系干扰而消极应付等弊端。〔18〕此外,吴毅、王汉生和王一鸽等对不同层级政府招商引资、土地开发、迎接检查等各领域工作如何受目标责任制影响均作了深度观察与思考,基本上将其视为一把“双刃剑”,即为推动经济发展和维护社会秩序发挥了重要作用,同时也带来一些悖论性的结果。〔19〕 二是组织社会学的路径,侧重关注目标责任制下组织管理和运作的层次、制度环境以及制度演进等问题。折晓叶、陈婴婴采用自下而上和自上而下两种视角交替观察了财政转移支付项目进入村庄的社会过程,指出“项目制作为新旧体制衔接过程中对既得利益补偿的重要机制,为分级治理逻辑的汇合搭建了一个制度平台”。〔20〕周黎安等的系列研究则提供了目标责任制有关激励作用如何通过地方官员的“相对绩效考核”被进一步放大的证据。〔21〕周雪光在具体分析了基层政府间的“共谋现象”后指出:“共谋行为不能简单归咎于政府官员或执行人员的素质或能力,其稳定存在和重复发生是政府组织结构和制度环境的共同产物,在很大程度上是近年来政府制度设计,特别是集权决策过程与激励机制强化所导致的非预期结果。”〔22〕 (三)关于公共政策(执行)走样的原因分析 一是资源依赖与街头官僚自由裁量权的行使。一方面,街头官僚每天都面临着多元的政策任务,这些任务之间的优先次序、互动关系严格受制于所处的制度环境;资源不足作为一种整体性约束导致其不可能全力执行所有的任务。〔23〕另一方面,尽管街头官僚处于公共政策的末端,但实际却拥有较强的“政策制定力”即执行中的自由裁量权,因为服务群体不确定、层层考核压制及资源匮乏等因素在相当程度阻碍了其对理想目标的追求,他们只有在既定框架下尽可能选择一些易出绩效、方便测量的政策目标去落实,从而忽略一些难以实现或不好衡量的目标。 二是地方官员“晋升锦标赛”的激励。在现有体制环境下,地方政府有关公共政策(绩效目标)的选择往往是根据上级政府考评及与同级政府进行“政绩锦标赛”需要来确定。政府官员的晋升流动与政策目标完成情况(或说政绩水平)紧密相连;因此几乎是上级政府考核什么指标,下级政府就关注什么指标。〔24〕也有可能是上级政府急于凸显政绩却未充分考虑执行成本与困难程度等,提出了不切实际的政策要求;那么在强竞争压力下,作为“被考”的下级往往采取共谋行动来应付上级或挪用其他资源来完成指标,从而形成政策异化。 三是委托代理理论中的代理人道德风险。若将公共政策的制定与执行者(上下级政府部门)之间视为一种委托代理关系,则作为代理人的执行者拥有互异的利益诉求,可能以牺牲政策执行为代价,将政策目标置换成自身利益的最大化。同时,政策设计者与执行者存在信息不对称,构成所谓代理人的道德风险,即政策执行者容易选择性地将行动集中在一些易出成果的显性任务上。〔25〕目前我国“条块”分割的政府体制也为政策代理人留下可以斡旋的空间,帮助其争取对已方有利的政策任务。此外,借助于政策普遍规则与地方特性之间的矛盾,执行者往往也会根据“成本—收益”逻辑来对政策进行“再制定”,从而导致政策执行走样。 三、政策分析:以G省农村危房改造政策为例 (一)G省农村危房改造政策实施概况 农村危房改造补贴政策近年在全国各地着力铺开,作为落实国家保障性安居工程的重要内容,亦关系到全面建设小康社会与推进精准扶贫等重大战略实施。G省该项政策最早启动于2003年,迄今已历17年,期间经过了数次调整升级,其目标定位、对象范围、实施方案与补贴标准等都有了较大改变,包括省级领导班子任职更替及其牵头主管部门的变化,亦对政策形态产生了一定影响。总体上,G省该政策共实施2轮,有4个较明显的阶段;每后一阶段政策目标设置都是对前一阶段的加码,不同阶段有关要求又彼此嵌套,但政策的核心要素、基本规则与执行路径保持了大体一致。 第一阶段从2003年到2007年,可称为“农村安居工程”阶段。2003年8月,G省省委省政府以“十项民心工程”首项的名义,要求从2004年起至2010年分期分批对全省农村15万户危房进行改造;由省扶贫办牵头组织,省级财政在此期间每年安排3000万元,专项用于扶持边远山区、欠发达地区、革命老区、少数民族地区仍居住在残危房、茅草房和泥砖房的贫困农户实施残危房改造,每户补貼4000元(其中较发达的7个地市自行安排资金完成省级部署工作)。补贴以农户自愿申报,经村-镇-县-市逐级上报后录入全省扶贫信息系统统一管理。2005年底,省委提出要加快工程进度,力争在2007年底完成全部改造任务。为此省财政厅加快资金拨付,并将每户补助标准从4000元提至5000元。 第二阶段从2007年底到2010年,可称为“扶贫双到”阶段。2007年12月,G省上任仅数日的省委书记在调研时提出扶贫开发要“规划到户、责任到人”。省扶贫办经深度研究后形成系列上报材料,获批示要“调动多方力量,争取在5年内让全省3409个贫困村37万户157万人实现脱贫”,农村危房改造即为扶贫开发的一项重要内容。次年5月,“城乡住房困难户占总户数比重”被列为全省市厅级党政领导班子和领导干部考核指标。2009年10月,布置第二轮全省农村危房改造任务制定的数据摸底和清查工作;其中补助对象认定的条件调整为:一是低收入户,即当时扶贫标准线家庭年人均收入1500元以下;二是住房困难,农村居住在土坯泥砖房、茅草房或借用他人住房的无房户。经各地摸查、村集体评议、公示后逐级上报,最终确认全省共有54.15万户农村低收入住房困难户。总体上,这是第二轮补贴政策酝酿及任务摸查的阶段(含此前未完成任务的地区继续实施及新政策试点)。 第三阶段从2011年至2014年中,可称为“落实十二五”阶段。以此前确定的54.15万户为任务总数,自2011年起用5年左右时间完成改造建设。省级财政补贴标准为10000元/户,要求市县级配套不少于5000元/户。2012年G省被列入中央农村危房改造扩大试点省份,中央给予7500元/户补贴。考虑物价上涨等因素,省财政实际按15000元/户向下安排额度(中央和省各7500元/户),仍要求市县级配套不少于5000元/户,但当年实际到达农户保持10000元/户不变,多出的资金用于增加名额;2013年起执行15000元/户补贴标准。截至2014年底,省级以上财政累计拨付54亿元,完成了44万户农村低收入住房困难户的住房改造。 第四阶段为2014年下半年至今,可称为“政策攻坚与分类实施”阶段。由于中央该项政策主管部门一直是住建部,为方便衔接,2014年7月起G省农村低收入住房困难户住房改造工作划归省住建厅统一组织。考虑经过前几年实施,“剩下都是最难啃的硬骨头”,省住建厅接管后再次组织核查,以农村分散供养的低保/五保/残疾与他贫困户、经住建部门鉴定的C/D级危房、唯一长期自住3项作为条件,重新确定全省“最急需”改造的对象为32.8671万户,经省政府批准按2015年12.82万户、2016年12万户、2017年8.0471万户的计划落实。补贴对象逐步集中到重点人群,并实行差异化标准:一是对拆除重建的分散供养五保户和建档立卡贫困户,省级以上补贴分别提至每户24000元和30000元,要求市县分别配套不低于每户5000元和10000元;二是对少数民族自治县对象和农村贫困残疾人户,省级以上补贴每户分别提高5000元和6000元;三是扶贫“双到”帮扶对象由对口帮扶单位再安排资金支持,纳入改造计划且经核实的受灾“全倒户”,省级财政再给予每户10000元专项补贴。 (二)G省农村危房改造政策走样的表现 尽管做了较完善的任务摸查,且在实施的不同阶段因时调整、反复定位和推进,但绩效评价发现,G省农村危房改造政策的设计、执行和监督环节仍存在系列较为深层的问题。若以“政策走样”来概括,其具体表现为: 1.政策目标“精心选择”“有所保留” 政策设计是政策实施的首要环节,其关键又是选择一个适当的政策目标和实现该目标的行动方案。因此,政策目标在相当程度决定了政策执行结果。G省农村危房改造政策在目标设计环节,经过了多轮自下而上摸底汇总和自上而下决策分解的过程,表面上自然符合“调查研究”“集思广益”的民主决策模式。但深入调研后不难看出,参与政策目标制定的各层级主体藏在每一步“合规行为”的背后却有一颗“深思熟虑”的心。 首先,不论哪项政策其标准都不可能是完全精确的,尤其关于质量、程度等方面即需执行者根据实际自行判断,即拥有自由裁量权。农村危房改造政策要求对象:一为家庭年人均收入1500元以下,但家庭年总收入具体如何统计,或哪些家庭成员应当计入,并无确定标准;二为住房困难或C/D级危房,多数基层主管部门既无条件也无资源组织专业技术人员逐户上门鉴定,故往往依靠的是“目测”。这两项现实决定了对全省需要改造的农户数量(任务范围)统计必然是有弹性的。其次,尽管公共服务动机假定政府官员都是“想让政策尽可能惠及全部需要人群”的善政者,但对执行层来讲,如果上报一个“较大”的基数,会担心日后完不成而被问责,如果上报“太少”又显得工作不努力;对决策层来讲,如果发布一个“较低”的政策总目标,既不能成为抓手也不能突出政绩,如果目标定的“太高”,又会因为完不成无法交代。可见,上层和基层政府官员尽管也想全面普惠(扩大政绩),但出于对层级政府运作和政策实施过程(主要是目标责任制)的“理性”预期,却不大可能依据“完全实况”设定任务,这个环节更多时候是先“看看别人怎么样”,再“精心选择”一个“跳起来能够得着”的目标。 以G省农村危房改造政策第二轮任务确定为例,2008年,省扶贫办布置一次全省数据统计,主要由镇村自行组织摸查并逐级上报,汇总后全省共有需要改造的农村危房150多万户。有关领导看后觉得“不可思议”,“我省经济发展和扶贫开发多年,这一数字很难向上交代”,遂要求各级对上报数量重新核实。第二次摸底调查的结果,全省共有农村危房30多万户。但这比上次汇总整整少3/4万户,差距如此悬殊,省领导“对此不放心”,责令省级相关主管部门联合组成检查组,对各地上报的农村低收入住房困难户进行随机抽查,再核无误后,将各地数量提供给省考核办,作为考核各地党政领导班子和领导干部落实“城乡住房困难户占总户数比重”指标的任务基数,同時也作为各级财政安排补贴资金的测算依据。三次排查之后,经省扶贫开发领导小组会议讨论通过,最终确定了后续5年全省农村危房改造总任务数为54.15万户。 这一过程或难以成为政策主体“选择”目标的直接证明,但在政策绩效评价过程中,有关主管部门工作人员的谈话记录则更令人深思。 L市分管扶贫的副市长:“我们都很努力的,真的想为老百姓办点好事;最集中的时候,我亲自带队,各镇一把手还有干部,我们挨村挨户地调查,给他们动员;省里每年有10万户甚至更多的任务派下来,我们也只能往下分解,真的很难完成;但是没办法,扶贫是死任务,担负着高层的期待、社会的期待,我们必须用亮眼的政绩兑现省政府的民生承诺,满足公众对政府有作为、大作为的要求。”(记录编码LFPBZK20160219) K县住建局副局长:“上面对报的数不满意,不是大了就是小了嘛;文件不说,大家也心知肚明,就处理一下再报啦。”(记录编码KFDCCM20151015) G省扶貧办某科长:“对一个省来讲,如果省长在‘两会上说,今年全省农村危房改造只改了几千户,省长多没面子,社会肯定会怀疑你们政府干什么去了;更何况‘扶贫双到是我省的招牌和亮点,一把手多次批示要让G省扶贫工作成为全国学习的榜样,如果不定一个有分量的目标,怎么擦亮我们的招牌?”(记录编码GSCZJK20160405) 2.政策落实“先易后难”“避重就轻” 政策过程理论把政策决定视为一张“指导人们从当前情况导出设计目标的地图”,政策执行则是“按地图指引到达目的地”。〔26〕G省农村危房改造政策通过“登记造册、录入系统、分步推进”的方式实施。如前所述,因为各级“精心选择”目标而导致本属补贴对象的农户未能纳入任务范围,即埋下了政策走样的可能。尽管历经多轮“捡漏”,但这种可能已被严格压缩。从执行的角度看,该项政策有镇村统一改造集中安置、农户自购商品房补贴与分散原址/异址改造补贴三种具体形式,但前两者累计占比不到1%。以最主要的原址/异址改造补贴为例,其实施的基本程序:第一,省级每年按各市上报情况分配任务数,省扶贫办与地市政府一把手签订目标责任状(如完不成即接受问责),地市再如法向下分解,最终把改造户数摊派到村;第二,村干部动员协调,经农户申请、村民代表会议讨论决定、公示后上报等环节,确定本村当年列入改造的农户;第三,农户开工改造,镇村负责跟踪推进确保质量,完工后由县、镇、村联合组织验收,报财政部门发放补贴资金(后改为开工先发30%,验收后发剩余70%);第四,每年年终到次年初(领导班子考核节点为4月份),各镇、县、市逐级统计当年实施住房改造的农户总数(含开工数与完工数),未完成目标任务的地市被全省通报批评,相应的县、镇、村依当地考核办法被追责(如免职、晋升“一票否决”或扣绩效奖金等)。不难发现,目标分解与考核压力贯穿了该项政策全过程,成为驱动政策落实的关键力量。 农村危房改造作为一项底线民生保障公共政策,其理想目标应是优先资助那些居住条件最差、经济最困难的农户。但恰是逐级考核的机制,使相关主体在政策实施中为保全自身利益、规避风险而“有所选择”。最困难最急需改造的人群往往因无力自筹动工或无法按期完工被逐年推后,享受不到政策待遇。这成为其执行走样的最直接表现。首先,只要在最初登记的范围内,每年安排哪户改造补贴由村委决定,即提供了“有条件者优先”和“逐年轮换”的可能。其次,不论哪个年度,政府补贴的标准都远不能满足农户改造住房所需金额,且领取补贴需以开工或完工为前提(农户需先投入自筹资金),又决定了最困难的对象往往无力自筹而被迫“一再推迟”。再次,尽管政策规定由农户自愿申请,但留在家里的很多是“既不识字、也无想法”的中老年人,村干部在动员和选择对象时存在较大的“协商”甚至“安排”成分,那些被放弃者“不了解情况,也不会有意见”。最后,镇村干部若不适当选择,仅凭理想安排给最需要的人,“很可能一年一户都完成不了”;也确有少数地区针对这部分对象,征得其同意后以各级财政补贴额为限投入改造,结果只是简单修补或盖一个“很小的平房”,从长远看仍是一种资源浪费,亦不符合农村居住习惯。 X村村委会主任:“什么是自愿?给他一份申请表填写,就算自愿了吗?如果纯按2009年上报的名单来实施,估计我一年一户都完成不了。有能力改造的,早就改造完了,剩下的都是啃不动的硬骨头。上级每年都有任务下来,我不可能不完成,怎么办?只好在年初去搜集有意愿在当年建房子的农户,到其亲朋好友家打探一下是否属实;如果属实的话,就将其列入当年补助计划。当指标出现空缺时,会优先告知这部分农户,并请他们抓紧时间开工建设,争取在当年建设完成。不然,临时找人是很麻烦的。” 访问员:“把这部分农户纳入进来,必然会挤掉原来名单上的名额,他们没有意见吗?” X村村委会委员:“我们都是跟他商量过的,很多农户自筹能力低,自己跑来村委会说今年盖不起房子,要求取消或者推迟补贴;我们都很想先帮助他们,发动了各种扶贫捐款,但毕竟有限,指标如果空在那里,更可惜。反正都在名单里,不如先找些能建的享受政策。”(记录编码XBCZS20151018) 3.政策监督“冠冕堂皇”“心照不宣” 为确保政策按上级预设的路径运行,G省农村危房改造实施采用了多种监督手段。一是定期通报完成进度。基层部门要定期向上级报告工作进展,并主动开展自查,将发现问题向上汇报,上级依据汇总数据在全省统一的扶贫信息系统中进行排名通报,未按时完成的地区给予批评。二是不定期抽查与约谈。由省扶贫办组织,抽查形式和时间不定,为及时跟踪发现工作中存在的疑点和难点,并对问题突出的市县领导进行约谈、通报批评。三是专项督查。省级相关部门不定期联合组织,将检查发现的问题向省扶贫办反映,由省扶贫办进一步确认和督促整改,要求各市制定针对性整改方案,建立整改台账,对普遍性问题进行专题培训。四是审计与绩效评价。省审计厅、省财政厅及相关部门加强对农村危房改造补贴资金的审计与绩效评价,引入专业第三方机构,把评价结果向社会公布,接受广泛监督。 不可否认,通过目标责任制与“政策执行锦标赛”来推动基层执行确实在一定程度上发挥了积极作用。“毕竟大家都不想排到最后几名,领导被约谈,下面也跟着不好过。”但这些看似严密的监督措施,却存在真正落地的困难。一是有关政策规定不符合实际,但考核、监督与问责的标准“一刀切”,比如每月更新进度与农村建房风俗发生矛盾。二是监督主要看材料和报数字,开会检查多,踏实执行少。三是政府向社会承诺与兑现承诺的压力,政策目标必须且“必然”完成。这些因素的综合作用,使政策监督与效果评价环节很可能变得“冠冕堂皇”,服务于一种“皆大欢喜”的悬浮政绩。 基层执行者将各种文本、数据考核形象地说成是“案头作业”,所谓“干好工作不如做好台账”,政策监督某种程度变成了监督基层政府的做账能力。G省农村危房改造补贴要求建立的台账包括一户一份的纸质档案与录入系统信息两部分,前者有入户调查表、改造申请表、集体决定与公示记录、危房改造图纸、改造前中后图片对照等15项内容,后者有农户个人及家庭收入、房产等40项内容。 N镇驻村干部表示其有接近一半的工作时间是在整理资料和录入信息。“现在的检查就是看材料,没多少实质内容;最多的一次,我们一天接待了三批人来检查,一会说这个记录不行,一会说那个资料没有,都被說蒙了。”但是不这样也不行,省级实施方案中要求县以上主管部门按照改造总数的50%进行抽查,镇要100%入户验收。N镇农办主任:“我们镇有20个行政村,最远的离镇中心有2个小时车程,全镇200多个指标;我如果逐户去验收,一个月都完不成,只能审核资料;上面来检查也这样,只要材料记录的工作程序是完整合规的,各自对真实性负责,最后全部任务超额完成,也有真凭实据。”(记录编码NBZR20160621) 四、原因诠释 综观G省农村危房改造实施的不同环节,不难看出,目标责任制作为一种组织环境或外部压力,某种程度已成为驱动政策进程的主要动因。而这一过程中,作为政策设计、执行和监督主体的“善政”初心或公共服务动机却被高度隐藏,只有在非正式场合的“笑谈”中才略为表露。显然,他们是怀有一颗“尽可能为群众造福”的心,否则不会在第二轮政策初次摸查的时候挨村挨户走访登记、统计出150万户的总数,也不会在指标空缺时为避免资金闲置、给予名单内的“次穷”农户优先享受。当然,也有学者认为这种“故意报大数”和“资助次穷者”属于为满足个人私利和占政策便宜的策略性行为,这可以从乡村治理的礼俗环境角度加以否定。政策调研发现,作为公共政策最基层执行者的村干部时刻处在熟人社会中,若其发生明显“偏亲”等不公正行为,很可能遭遇家族性道德谴责,并在后续政策推行中(依靠关系网络等非正式手段、需要村民配合时)遭到广泛抵抗,特别在信息传播日益迅速、群众政策意识觉醒的现实条件下更是如此。所以基层镇村干部在执行政策的相关工作中大多表现出一种实事求是、尽心服务的朴素动机。“只是因为现行的压力型体制导致政策目标分解到基层政府无法完成的地步”,才出现诸如目标替代、执行异化和监督软化等非预期后果。〔27〕反过来,也正是由于目标考核(监督问责)的强有力约束,相关主体只会在确定合规的框架下选择“理性”行为。换言之,即政策实施的异化不会太离谱,从而让政策有效(政绩显著)成为一种可视的状态,政策走样则为一种隐藏(需深入剖析才得发现)的结果。 归结起来,如本文开篇所述,一项公共政策的理想完善或偏离走样是由其过程各环节主体内因和外因动态作用所决定的。我们假定政策主体都有着一定的公共服务动机,构成驱动政策设计臻于完善和执行趋于有效的正向动力(M);而作为中国层级政府运作的现实状态或政策实施所处的组织环境,目标责任制特别是其中的目标分解及考核压力,构成政策主体被迫权衡乃至选择策略性行为的负向阻力(R)。这两种力量不断相互对抗,形成公共政策设计、执行和监督在“理想”与“走样”之间摇摆浮动的状态。具体而言:当政策主体的公共服务动力强于目标考核所带来的阻力(即M>R,或当其尚未充分感知后者作用)时,政策实施将趋于理想;而当两者力量相当(M≈R)时,政策效果呈现不稳定状态;当前者不抵后者(M 这一关系或在G省农村危房改造政策过程得到初步验证。首先在目标设计环节,初次摸底调查时,基层执行者尚未充分意识到未来可能的考核压力,此时其公共服务动机的作用最明显,故能获得一个最完整的任务数;当上级反馈嵌入了一定的政绩意图,也即预示了明确的考核责任,各级主体的善政初心随即遭到压缩,于是迅速反应形成目标选择,再经过“收得太紧”和反复的“理性”调整后,才得到一个上下级共识的目标。其次在政策执行环节,公共服务动机的驱动使镇村干部的行为具有两重性:其一为基于对当地实际的了解,当然想让最需要的人群优先享受补贴,也确实这么安排了,只是限于政策规制无法如期完成,故出现指标农户主动放弃或申请延迟的现象;其二当目标考核让政策已不能按理想路径落实,为避免资源浪费和给所在村民谋实惠,主动选择了安排给名单内的“次穷”农户。从某种程度讲,这种执行策略从“最优”到“次优”人群的转换本身即是动力与阻力相互抗衡(此消彼长)的结果,也是政策运行状态或效果不稳定的表现。最后在政策监督环节,公共服务动机使政策设计和监督者采用了尽可能全面的监管手段,并以制度规定抽查范围要100%覆盖,目的即想保证该项政策真正惠及需要的人群,取得预期成效;只是因为目标责任的压力,决策者需向社会负责、监督者向上级负责,且这种压力在“政绩锦标赛”下远大于其“善政”初心,所以监督者不得不“睁一只眼,闭一只眼”,甚至与执行者“共谋”(“检查台账”和“数字游戏”)以维持一种“对大家有利”的政绩。 五、结论与讨论 本文以G省农村危房改造为例的分析,在一定程度上验证了一种逻辑。第一,各级公共政策设计、执行和监督主体都拥有明确的公共服务动机,倘若没有强大的制度环境约束,他们会自主选择让政策力臻完善(服务最需要者)的目标和行为;第二,政策设计、执行和监督的效果受相关主体动机因素和环境压力的双重影响,现实条件下,目标责任制作为一种弥漫的强约束几乎掩盖了官员的善政初心,使施政者“人在体制中,进退不由己”,成为公共政策走样(包括目标选择、执行偏离、监督软化)的重要原因。 对此,要设法改变这一状况,尽量强化政策主体的正向动力,减少可能导致公共政策走样的制度性阻力。一方面,可通过加强各级官员党性修养和行政伦理教育,引导其树立正确的政绩观和坚定的理想信念,摒弃急功近利思维,提升克己奉公、服务群众的积极性和主动性。另一方面,更重要的是不断优化政策推行的目标责任制,包括依政策类型、实事求是地设定目标值,合理分配指标任务,实行弹性化的考核机制或更加宽容的考核周期,降低其“刚性约束”“不堪重负”的消极作用。 〔参考文献〕 〔1〕渠敬东. 项目制:一种新的国家治理体制〔J〕. 中国社会科学,2012,(5). 〔2〕林毅夫等.中国的奇迹:发展战略与经济改革〔M〕.上海:上海三联书店,1999:182-183. 〔3〕黄宗智,龚为纲,高原. “项目制”的运作机制和效果是“合理化”吗?〔J〕. 开放时代,2014,(3). 〔4〕艾云. 上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析:以A 县“计划生育”年终考核为例〔J〕. 社会,2011,(3). 〔5〕陈水生. 项目制的执行过程与运作逻辑——对文化惠民工程的政策学考察〔J〕. 公共行政评论,2014,(3). 〔6〕Rainey H. G. Reward Preferences Among Public and Private Managers: In Search of the Service Ethic〔J〕. American Review of Public Administration, 1982,16(4): 288-302. 〔7〕张康之. 寻找公共行政的伦理视角〔M〕. 北京:中国人民大学出版社,2002:149- 164. 〔8〕Perry J. L. & Wise L. R. The Motivational Bases of Public Service〔J〕. Public Administration Review, 1990, 50(3): 367-373. 〔9〕Houston D. J. Public-service Motivation: A Multivariate Test〔J〕. Journal of Public Administration Research and Theory, 2000, 10(4): 713-727. 〔10〕Buelens M. & Van den Broeck H. An Analysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Sector Organizations〔J〕. Public Administration Review, 2007, 67(1): 65-74. 〔11〕Francois P. Public Service Motivation as an Argument for Government Provision〔J〕. Journal of Public Economics, 2000, 78(3): 275-299. 〔12〕Wright B. E. & Grant A. M. Unanswered Questions about Public Service Motivation: Designing Research〔J〕. Public Administration Review, 2010, 70(5): 691-700. 〔13〕Naff K. C. & Crum J. Working for America: Does Public Service Motivation Make a Difference?〔J〕. Review of Public Personnel Administration, 1999, 19(4): 5-17. 〔14〕Brewer G. A. & Selden S. C. Why Elephants Gallop: Assessing and Predicting Organizational Performance in Federal Agencies〔J〕. Journal of Public Administration Research and Theory, 2000, 10(4): 685-711. 〔15〕Kim S. Individual-level Factors and Organizational Performance in Government Organizations〔J〕. Journal of Public Administration Research and Theory, 2005, 15(2): 245-261. 〔16〕李小华,董军. 公务员公共服务动机对个体绩效的影响研究〔J〕. 公共行政评论,2012,(1). 〔17〕荣敬本等. 从压力型体制向民主合作体制的转变——县乡两级合作体制改革〔M〕. 北京:中央编译出版社,1998:37-331. 〔18〕徐勇,黄辉祥. 目标责任制:行政主控型的乡村治理及绩效——以河南L乡为个案〔J〕.学海,2002,(1). 〔19〕吴毅. 小镇的喧嚣:一个乡镇政治运作的演绎与逻辑〔M〕. 北京:生活·读书·新知三联书店,2007:545-567. 〔20〕折晓叶,陈婴婴. 项目制的分级运作机制和治理逻辑——对项目进村案例的社会学分析〔J〕. 中国社会科学,2011,(4). 〔21〕周黎安,李宏彬,陈烨.相对绩效考核:关于中国地方官员晋升的一项经验研究〔J〕.经济学报,2005,(1). 〔22〕周雪光. 基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑〔J〕.社会学研究,2008,(6). 〔23〕Resh W. G. & Pitts D. W. No Solutions, Only Trade-Offs? Evidence about Goal Conflict in Street-Level Bureaucracies〔J〕. Public Administration Review, 2013, 71(1): 132-142. 〔24〕Bevan G. & Hood C. What's Measured is What Matters Targets and Gaming in the English Public Health Care System〔J〕. Public Administration, 2006, 84(3): 517-538. 〔25〕Bohte J. & Meier K. Goal Displacement: Assessing the Motivation for Organizational Cheating〔J〕. Public Administration Review, 2000, 60(2): 173-182. 〔26〕Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework〔J〕. Administration and Society, 1975, 6(4): 445-488. 〔27〕董強,李小云. 农村公共政策执行过程中的监督软化——以G省X镇计划生育政策的落实为例〔J〕. 中国行政管理,2009,(12). 【责任编辑:朱凤霞】 党政研究 2021.4