思维导图:学生走向智慧“述”的最佳路径

2021-08-05华娟

华娟

【摘 要】《义务教育语文课程标准(2011年版)》明确指出,复述是语文教学中的一项重要 内容,既是言语的训练,也是思维的提升。但当前的语文教学中,复述训练总得不到应有的重 视,往往成为课堂上被遗弃的对象。本文结合当前复述教学现状,阐述了重视复述教学的理由, 重构了复述教学的策略。

【关键词】小学语文教学 思维导图 课文复述

低年段课文复述是指通过对课文内容的理解、记忆、 思考和整合后,用自己的语言把课文内容有理有序地表 达出来,在小学语文教学中具有举足轻重的作用。但是, 在目前的小学语文教学中,往往无视复述的存在价值。 思维导图作为一种新型的教学手段,能够有效地将思维 过程可视化,为学生搭建一个记忆和理解框架,而更好地 进行课文复述,为发展综合语言运用能力打下扎实基础, 起到事半功倍的作用。

一、 低年段课文复述的两个现状

复述课文,既是检验学生对课文理解程度的一种手 段,也是学生积累语言和学习表达的重要方式。在实际 课堂中,由于教师认识上的偏差,往往会认为复述可有可 无、无关紧要。主要问题体现在以下两个方面:

(一) 复述=既定目标?

当代的教育机制还无法对学生的复述能力进行有效 检査或考核,因此有些教师漠视复述的存在价值,课堂上 不安排复述课文这一教学环节。即使安排了复述环节, 也往往轻描淡写,或将复述课文布置为课后作业,也不进 行专项检査,默认学生已达到既定目标,让复述教学成了 “镜中花” “水中月”。

(二) 复述=背诵课文?

真正的复述训练绝不是简单的、机械地重复,也不是 纯粹的、枯燥的背诵,而是对课文内容的再加工。在实际 教学中,有些教师无视复述目标的存在,仅把复述训练作 为语文教学的点缀,以背诵代替复述,缺乏思维性、逻辑 性、创造性。

二、 利用思维导图进行课文复述的三点理由

在统编版教材中,复述教学贯穿整个语文学习过程。 但在实际课堂中,复述专项练习始终得不到高度重視,其 地位亟待提高。

(-)依从课标的引领

新课标对各年段复述教学的要求是呈梯度上升的, 从目标到内容都体现了复述教学的阶段性、层次性。比 如,低年段要求“对感兴趣的人物和事件有自己的感受 和想法,并乐于与人交流”;中年段要求“能复述叙事性 作品的大意”;高年段要求“能简单描述自己印象深刻 的场景、人物、细节,说出自己的喜爱、憎恶、崇敬、向往、 同情等感受”。

(二) 顺应学生的特点

在目前的小学语文教学中,复述训练不容乐观。课 堂上的复述,学生往往不是全文背诵,就是讲得不完整, 走过场式的训练,学生的复述能力得不到真正的提高。 低年段的学生以形象思维为主,如果在复述教学中,能借 助思维导图,巧搭复述支架,学生将会更乐意接受。

(三) 变革教学的手段

在读图时代背景下,我们的课堂也要与时俱进。思 维导图是比较直观形象的教学方式,通过简单的线条、明 了的笔画将单调的文字表现为形象的图画,寓图于教,不 仅让学生对知识易于接受、乐于接受,而且化繁为简、化 难为易,有利于学生的形象思维向抽象思维过渡。借助 思维导图让学生复述课文往往能起到意想不到的效果。

三、借助思维导图进行课文复述的四种策略

复述,对不同年段的学生有不同的目标和要求,且具 有一定的难度与挑战,特别是低年段的学生,语言表达能 力尚不够完善,这就需要教师在指导学生复述时,为学生 巧搭复述支架,化解复述难度。

(一) 关键词句式思维导图,牢牢抓住复述要点

在进行复述训练时,可以引导学生紧扣文本中的一 些关键词语或句子,并以此为抓手,根据这些关键性的词 语或句子进行记忆扩充,由词到句、由句到段、由段到篇, 逐步进行扩展,这样循序渐进式的过程能有效提高学生 的复述能力。

1. 关键词语式思维导图

关键词是整张思维导图的核心,也是学生进行思维 发散的触发点。将关键词作为主要的“点”,配以图画、 符号等要素,就能形成一张简明清晰的思维导图,进而为 学生组织语言提供强力支撑。

统编版语文二年级上册《小蝌蚪找妈妈》是一篇充 满童趣和温情的科学童话,伴随着故事情节的推进,小蝌 蚪成长为幼蛙的变化过程清楚、有序地呈现出来:大大 的脑袋,黑灰色的身子,长长的尾巴一长出后腿一长出 前腿一尾巴变短一尾巴不见了。学生借助直观的图片, 紧扣关键词语,小蝌蚪的成长历程就能有条有理地复述 出来。

2. 关键句子式思维导图

句与句之间有效连接,能为复述过程提供诸多便利0 因此,选取关键句子,串联整篇文本,有利于学生思维过 程具象化,成为复述过程的连接点。

统编版语文二年级上册《曹冲称象》讲的是曹操的 儿子曹冲小时候动脑筋想出了称大象的方法。称象分为 四个步骤:赶象上船;在船舷上做记号;把大象赶上岸, 往船上装石头;称石头的重量。四个步骤就是四句关键 性的句子,在教学时,可引导学生借助这些关键句子来进 行复述,把称象的过程表述得清楚明白。

(二) 情节发展式思维导图,巧妙搭建复述框架

抓住课文的中心思想,根据情节的发展绘制思维导 图。据此搭建记忆框架,有助于学生根据情节发展,有声 有色地复述课文。

1. 链接式思维导图

根据事物的发展过程,通过“链接”找出内在联系, 一环接一环,可以提高学生复述的逻辑性,也使复述更加 生动有趣。

统编版语文二年级下册《小毛虫》讲述了小毛虫化 茧成蝶的过程。“小毛虫一茧一蝴蝶”是小毛虫的三个 成长阶段;“每个人都有自己该做的事情” “万事万物都 有自己的规律”这两句话,帮助学生回顾故事情节、梳理 故事内容。借助这三个词语和两句话绘成思维导图,可 以有效帮助学生理解课文,复述故事。

2. 循环式思维导图

事物的发展有时是周而复始循环进行的,采用循环 式思维导图,能有效展现生动的情节,增强课堂的乐趣, 提高复述效能。

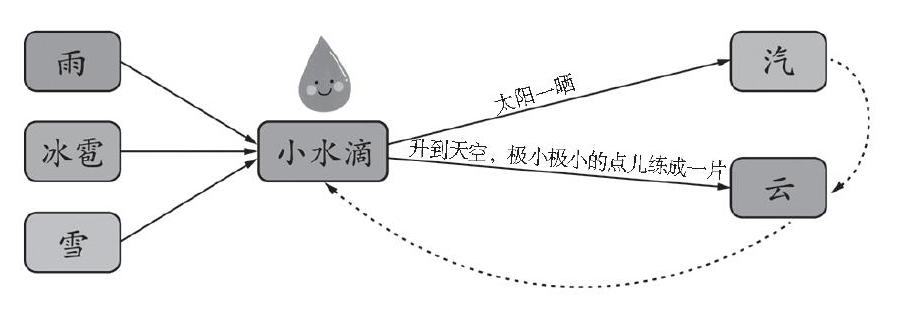

统编版语文二年级上册《我是什么》围绕“水会变” 这一特点,讲述了“水”被太阳一晒变成“汽”;“汽”升到 天空变成极小极小的点儿,连成一片变成“云”;“云”降 温后变成“雨”或“冰雹”或“雪”落下来,变回“水”汇 入池子、江河、海洋里。“水”就是这样,在天地间周而复 始地旅行着。通过思维导图,就能一目了然地把水在不 同的条件下变成不同形态的过程表现出来。

(三)段落构成式思维导图,科学梳通复述脉络

有些课文根据表达的要求,反复呈现结构相似的段 落。在教学时,可以引导学生去发现并总结这种结构密 码,理清课文结构再进行有效复述,这样更有利于对文本 进行结构化记忆。

1. 并列式思维导图

有的课文条理清晰明了,情节相似,并列式思维导图 主要应用于这类课文。只要把握好其中一个情节的复述, 就相当于掌握了整篇课文的复述。

统编版语文二年级下册《蜘蛛开店》讲述了蜘蛛因 为寂寞、无聊想到开店,开了三次店,均以失败告终。这 篇课文情节相似,具有结构反复的特点。“卖口罩” “卖 围巾” “卖袜子”三个部分,故事情节相似,写法相似,都 是按照蜘蛛想卖什么、写招牌、顾客是谁、结局怎样的顺 序进行叙述。课后习题中的思维导图,给学生指明了一 条复述的捷径。

2. 总分式思维导图

总分式思维导图是以一个点为中心,生发延伸出无 数小点。这些小点也都具有结构相似、内容相关的特点。

统编版语文二年级上册《植物妈妈有办法》一文是 要求背诵的,在教学时,可以先让学生利用思维导图进行 复述,再来背诵,这样就简单多了。全文围绕“植物妈妈 有办法”,分别介绍了蒲公英、苍耳、豌豆三种植物传播种 子的自身条件、外界条件以及传播方式。先复述、再背诵无形中降低了难度。

(四)线索梳理式思维导图,有效提升复述实效

线索贯穿于情节之中,并能推动情节的发展,所谓 “草蛇灰线,伏脉千里”。理清线索有利于把握情节的来 龙去脉。低年段叙事性作品的情节发展一般借助于时间 的推移、地点的转换等,复述时抓住这些线索,就能提领 而顿。

1. 时间线索式思维导图

有些文章以时间顺序为发展线索,针对这类文章,教 师可以让学生列出所涉及的时间,并找出每个时间所对 应的事件,让学生按照时间顺序,为复述提供线索。

统编版语文二年级下册《语文园地四》中有这样的 写话练习,要求写一写小虫子、蚂蚁和蝴蝶一天的经历。 练习中分别有四幅插图,还提供了四个表示时间的词语。 教学时就可以根据插图,找到相对应的表示时间的词语, 来说说它们在什么时候做了哪些事情?它们有什么有趣 的经历?连接起来,就是一篇完整的写话。

2. 地点线索式思维导图

以地点的变换为线索构筑思维导图,抓住地点的变 化,理清故事的发展变化,从而能有效理清文章脉络。

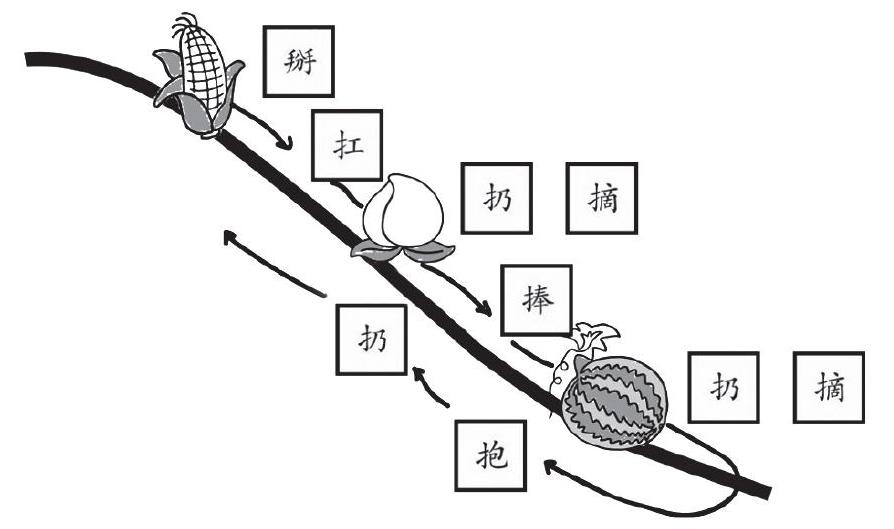

在教学统编版语文一年级下册《小猴子下山》一文时,为了帮助学生更好地了解文章内容,笔者采用思维导 图来梳理文本结构:小猴子下山去了,先来到(),接着 来到(),再来到(),最后来到()。小猴子在这些 地方看到了什么?又是怎么做的?结果怎样?借助思维 导图,学生就能直观地了解内容、内化结构,轻轻松松地 复述这个故事。

复述,是培养学生表达能力的最佳路径。在教学中, 教师要不断给学生创造“述”的机会,巧妙借助思维导图, 搭建复述的支架,帮助学生梳理知识要点,构建知识网 络,激发学生思维,让学生在智慧“述”中提升語文素养, 夯实关键能力。