不同工作场所健康促进状态下员工职业紧张状况比较

2021-08-05尉敏琦王健刘涛邬家杰沈婕傅

尉敏琦王 健刘 涛邬家杰沈 婕傅 华

(1上海市闵行区疾病预防控制中心 上海 201101;2上海市闵行区爱国卫生运动委员会办公室 上海201199;3复旦大学公共卫生学院健康传播研究所 上海 200032)

在生物-心理-社会医学模式下,人们对职业有害因素的认识不再局限于物理、化学和生物性的因素,工作场所中的社会心理因素越来越引起人们的重视。工作中不良的社会心理因素对职业人群健康的危害逐渐成为公共卫生领域重要且有理论与应用价值的主题。

职业环境中,适度的工作压力对提高生产劳动效率有利。但是,当工作场所中的社会心理因素超出人体的调节能力,或个体所在的工作岗位的要求与个人所拥有的能力、资源、需求不相匹配时,就容易产生有害的生理和心理反应,也就是通常所指的职业紧张(job stress),又称职业应激或工作紧张[1]。如果长期处于工作压力过大而无法克服,可引起不良的心理行为效应和精神紧张效应,诱发紧张相关疾患、职业性紧张综合征,甚至“过劳死”,直接或间接影响职工健康和工作能力。由于社会经济的快速发展,职业人群普遍处于长期工作压力过大而无法克服的状态[2-3]。职业紧张问题在我国越来越受到重视,但相关研究较西方发达国家尚有很大差距[4]。现有研究关注人群较为局限,多以石油和风电等野外作业人群和医护人群为主,缺少更大范围人群的研究资料[5]。许多研究认为职业紧张是否发生及发生的强度如何,是工作条件与个体特征相互作用的结果。但现有研究较少将工作场所的支持性环境因素与职业紧张结合进行探讨,对工作场所如何开展职业紧张预防控制的指导性不强。近年来,不少单位或企业着手建设健康单位或健康企业,通过健康促进措施来改善员工健康。但通过健康支持性环境的营造是否有助于员工职业紧张的改善却少有研究。

本研究基于工作要求-自主(job demandcontrol,JDC)模式,应用量表对辖区内企事业单位员工进行横断面调查,了解不同工作场所健康促进状态下员工的职业紧张情况,为后续开展工作场所健康促进提供参考。

资料和方法

研究对象以上海市闵行区辖区内企事业单位职工为研究对象,包括与单位签订任何形式合同(包括长期合同、临时工、劳务派遣工等)的员工,未包括调查期间出差、病事假的员工。以某手套生产针车工人职业紧张程度高的比例为20.61%[6]估计,检验水平α取0.05,允许误差β取0.15,测算样本量N=178×(1-20.61%)/20.61%≈686;再考虑应答失访、整群抽样等情况,N=686×1.1×1.2≈906。采用分阶段整群随机抽样原则实施抽样。在闵行区每个镇街道随机抽取2个企事业单位。在抽取单位内部按照员工工号排序,采用简单随机抽样的方法获取调查员工名单,设计效应为1,可接受的误差限e为0.10,调查估计值的置信度为95%,则Z=1.96。以手套生产针车工人职业紧张程度大的比例估计P为0.2061。根据样本量公式,计算初始样本量n1=63。考虑应答失访的情况,n1=63×1.1≈69。根据各单位总人数调整各自需获得的最小样本量遇到单位、员工不配合时,则返回相应抽样池,按照随机抽样原则重新抽取,当调查量满足所需样本量则结束抽样与调查。在知情同意和自愿参与的基础上,于2019年11~12月对抽中的单位员工开展匿名形式的自填式问卷调查。本研究经上海市闵行区疾病预防控制中心伦理委员会审批通过(审批编号:EC-P-2019-012)。

研究内容与方法调查内容包括被调查对象的一般人口学特征、职业特征、所处工作场所环境状况、职业紧张等。

一般人口学特征与职业特征采用自编调查表,收集被调查员工的一般人口学特征(包括年龄、性别、受教育程度、婚姻状况、户籍类型、个人平均月收入水平等)和职业特征(包括工龄、每周工作时长等)。婚姻状况中,已婚者包括已婚、离异或丧偶后再婚者;单身者包括未婚、离异或丧偶者。

工作场所健康促进状况与个人参与情况采用自编调查表,收集被调查者所处工作场所健康促进状况(包括用人单位职业健康安全管理部门设置、健康单位建设、职工健康安全培训组织及部门内职业健康安全管理负责人员的设置)和个人参与情况(包括受访者对单位健康促进活动的关注情况、健康安全培训的参与情况及对所处工作场所的评价)。通过5分制的单条目问题,评估受访者对所处工作环境的整体评价,即很好、较好、一般、较差、很差,分别为5~1分。

职业紧张采用《简明职业紧张问卷》[1,7]对JDC模式职业紧张进行评估。该问卷共16个条目,其中13个条目通过工作要求、自主程度和社会支持3个核心维度评估职业紧张状况,其余3个条目评价工作满意度。每个条目采用李氏5级法评分,即完全不同意、不同意、基本同意、同意、完全同意,分别为1~5分。以工作要求(demand)与自主程度(control)的比值(D/C)来判断职业紧张程度的高低,D/C>1者为存在JDC模式高职业紧张。为便于比较分析,将所有指标均采用下列公式进行转换,将不同的职业紧张评估因子的原始积分值分别换算成0~10标准分(标准分=采用Cronbach'sα系数对《简明职业紧张问卷》的信度进行评价,本次调查问卷总体及工作要求、自主程度、社会支持、工作满意度各维度的Cronbach'sα系数分别为0.850、0.861、0.759、0.861、0.782,提示问卷的内在一致性较好。

质量控制调查实施前,对所有参与调查的人员进行培训,统一调查方法与标准。问卷通过被抽取单位的健康安全工作部门发放给调查对象,调查对象匿名自填问卷,交还该部门工作人员核查回收。问卷回收时,工作人员现场检查问卷有无漏项或逻辑错误,提醒调查对象对问卷进行现场补充修改。研究人员对调查问卷实施进一步卷面质控、完成复查及纠错。调查问卷漏项、错项多于15%的视为废卷。对问卷数据实施双人双录入,确保数据完整准确。

统计学分析运用Epi Data 3.1a软件建立数据库,完成数据录入与核对;运用SPSS 25软件进行数据处理和统计分析。对《简明职业紧张问卷》应答不全的不纳入分析;对其他特征信息应答不全的,比较分析样本与回收样本在相应特征构成上的差异,在构成差异无统计学意义的前提下进行统计分析。计量资料采用±s表示,组间比较采用独立样本t检验或协方差分析;计数资料以人数和率(%)表示,采用χ2检验进行比较。

以高职业紧张为因变量,以年龄、性别、受教育程度、婚姻状况、户籍类型、个人平均月收入水平、工龄、每周工作时长、是否开展健康单位创建、是否设有职工健康安全管理部门、是否有专人负责部门内职工健康安全管理工作、是否组织过职工健康安全培训、是否参加过职工健康安全培训、是否关注单位的健康促进活动、对工作场所的评价作为自变量,运用向前逐步回归法进行非条件二分类Logistic回归分析。检验水准α=0.05(双侧检验)。

结 果

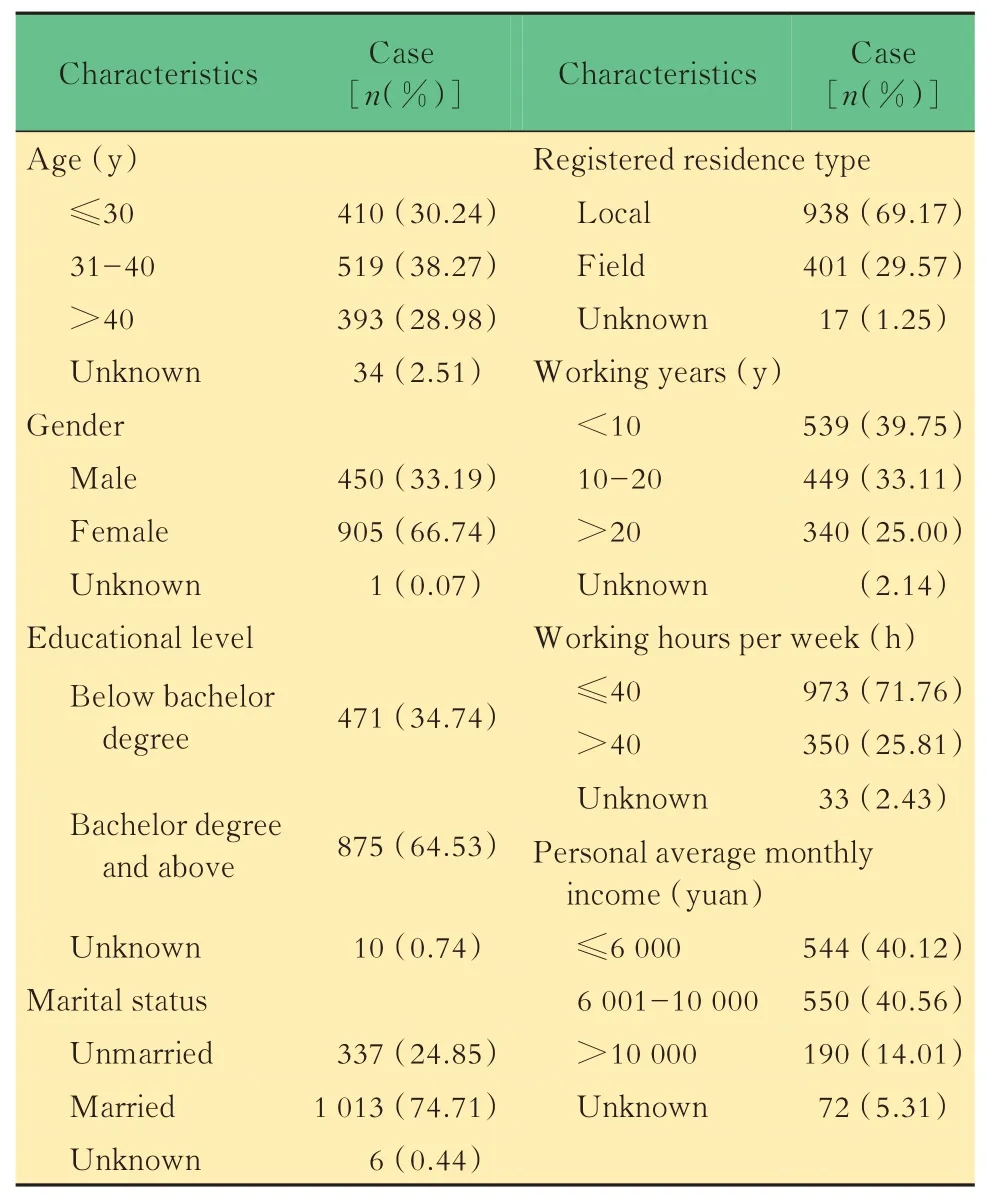

调查对象的基本情况本研究共发放并回收调查问卷1 363份,剔除7份职业紧张量表填写不完整的问卷,最终纳入分析样本量为1 356人,有效应答率为99.49%。分析样本与回收样本(1 363例)在各基本特征构成上差异无统计学意义。被调查者的平均年龄为(36.00±8.75)岁,最小20岁、最大68岁;男女性别比为1∶2。大部分受访者具备本科及以上受教育程度,婚姻状况以已婚为主,户籍类型以本市居多。仅四成受访者工龄不满10年,每周工作时长多在40 h以内,八成受访者平均月收入不足10 000元(表1)。

表1 调查对象的一般人口学特征与职业特征Tab 1 The demographic and professional characteristics of the respondents

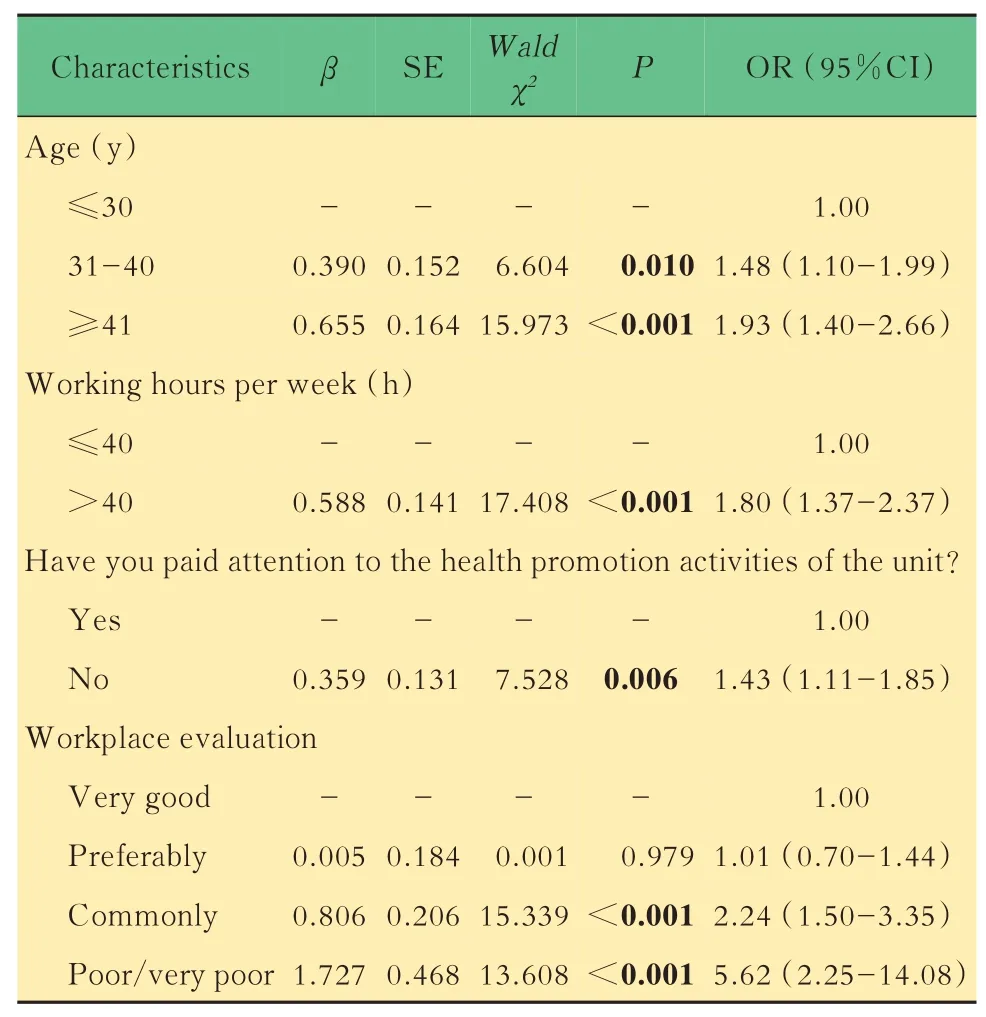

调查对象的职业紧张状况调查结果显示,受访者的工作要求、自主程度、社会支持、工作满意度各 维度 均 分为(6.32±1.42)分、(6.28±1.18)分、(7.53±1.36)分、(6.22±1.49)分,工作要求与自主程度的平均比值(D/C)为(1.03±0.28),D/C>1者为589人,高职业紧张检出率为43.44%。以高职业紧张为因变量进行非条件二分类Logistic回归分析,结果显示(表2),年龄、每周工作时长、是否关注单位的健康促进活动、对工作场所的评价是受访者职业紧张状况的影响因素。与每周工作时长不超过40 h的受访者相比,超过40 h的员工的高职业紧张检出率相对较高(OR=1.80,95%CI:1.37~2.37,P<0.001);与关注单位健康促进活动的受访者相比,对此漠不关心的员工的高职业紧张检出率相对较高(OR=1.43,95%CI:1.11~1.85,P=0.006);与对工作环境评价“很好”的受访者相比,评价“一般”及评价“较差/很差”的员工的高职业紧张检出率相对较高(OR=2.24,95%CI:1.50~3.35,P<0.001;OR=5.62,95%CI:2.25~14.08,P<0.001)。

表2 职业紧张相关因素的二分类Logistic回归分析Tab 2 Binary Logistic regression analysis on the influencing factors of job stress

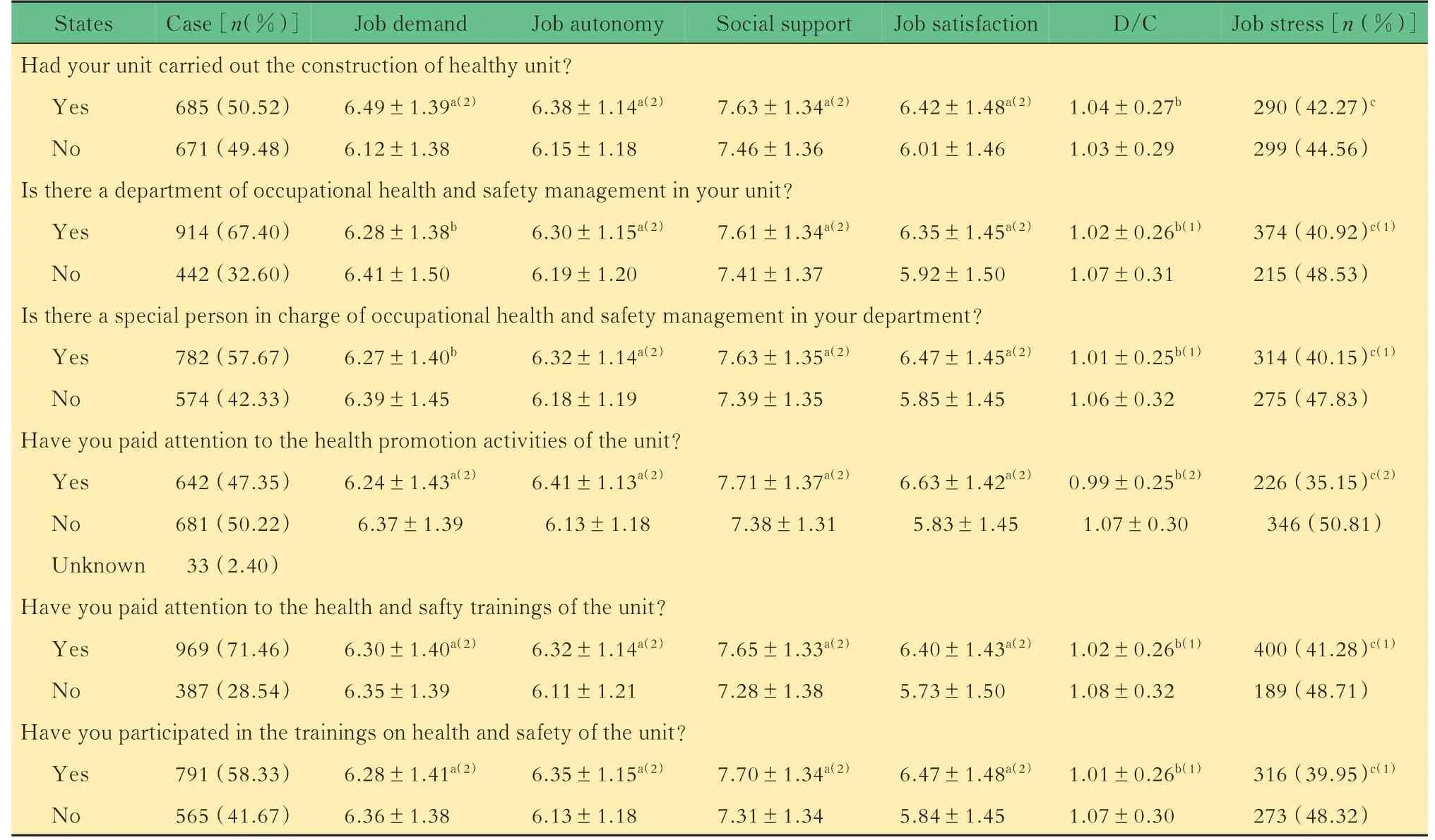

不同工作场所健康促进状态下受访者的职业紧张状况已开展健康单位创建的企事业单位受访者的工作要求、自主程度、社会支持和工作满意度得分均高于未开展健康单位创建的单位受访者(P<0.001,表3),此两类受访者的D/C比值相当,高职业紧张检出率差异无统计学意义。是否设有职业健康安全管理部门或是否有专人负责部门内的职业健康安全管理工作均不影响受访者的工作要求得分(P>0.05),但设有部门或有专人负责的受访者在自主程度、社会支持和工作满意度等维度的得分均较高(P<0.001),D/C比值相对较低,高职业紧张检出率较低(P<0.05)。关注单位健康促进活动/培训或参加过单位组织的职业健康安全培训的受访者对工作要求的耐受度较强、感知相对较弱,工作要求得分较低(P<0.001);而对自主程度、社会支持的感知度较强,得分较高,工作满意度也较高(P<0.001);D/C比值相对较低,高职业紧张检出率较低(P<0.05)。

表3 不同工作场所健康促进状态下的受访者职业紧张状况Tab 3 The job stress of respondents in different states of workplace health promotion (n=1 356,±s)

表3 不同工作场所健康促进状态下的受访者职业紧张状况Tab 3 The job stress of respondents in different states of workplace health promotion (n=1 356,±s)

aCovariance analysis,bIndependent-sample t-test;cχ2 test.(1)P<0.05,(2)P<0.001.

?

讨 论

工作场所作为落实健康城市战略的基本单元,是职工健康促进的优先领域[8],也是职业紧张预防干预的重点环节。在工作场所和劳动过程中发生的职业紧张是危害职业人群身心健康的重要因素,已成为职业卫生的突出问题[9-10]。有研究表明[11-13],职业任务过重、社会支持不力等因素均可影响职业紧张的发生。为适应不同职业的广泛性和鉴别职业紧张的特征,本研究应用在西方国家职业紧张流行病学研究中很受重视的JDC模式[14],着重分析工作内容与环境问题。

工作要求和工D/C是评估职业紧张程度的两大核心指标[15]。研究发现,已开展健康单位创建的企事业单位员工的工作要求得分明显高于未开展健康单位创建的单位员工,但因其自主程度也较高,D/C无差异,高职业紧张检出率相当。可见提高劳动者对工作要求的适应和控制能力,在一定程度上可减轻高工作要求对员工职业紧张发生及程度的影响。这与JDC模式[14]强调的“高要求、高自主作业有利于激发作业者的积极性和主动性”的观点一致。研究中,用人单位组织职工健康安全培训、员工参与培训及关注单位的健康促进活动能在一定程度上缓解作业者对工作要求的感知;同时,单位设有职工健康安全管理部门、部门内设有专人负责职工健康安全管理工作、组织开展职工健康安全培训,以及参与相关培训等有助于受访者自主程度得分的提高。杨新伟等[16]研究发现多参加娱乐休闲活动可提高员工的理性处事能力,降低个体紧张反应。徐金平等[17]调查显示自我充电、娱乐活动是职工优先选择的减压方式。可见,为员工提供应对紧张的信息、资源、培训及相关健康服务,有助于职工适应工作要求和提高控制应对能力。

社会支持是评估职业应激程度的重要指标。在组织层面上,已开展健康单位建设、单位设有职工健康安全管理部门、部门内设有专人负责职工健康安全管理工作、单位曾组织职工健康安全培训等情况下,受访者的社会支持得分相对较高;在个体层面上,关注单位的健康促进活动、曾参加职工健康安全培训及健康促进活动的受访者社会支持得分较高。这与JDC模式[14]强调的“社会支持对职业紧张具有调节作用”观点一致。对在职人群而言,他人支持的存在或缺乏会影响个体在工作场所中的应激体验和应激反应,尤其来自同事和领导的支持对个体的心理及生理反应极为有利。同事的支持可增强信心,使之更有效应对应激;相反,缺少同伴可能会导致易怒和焦虑,从而降低其应对工作应激的能力。可见,开展健康单位建设,围绕职工健康安全采取各种措施,鼓励和吸引职工积极参与各类健康培训及活动,能优化职工在工作环境中获得的社会支持,更好地发挥调节职业紧张的作用。

个体对单位健康促进活动的关注度、对所在工作环境的评价是影响高职业紧张检出的重要因素。职工对健康话题的关注度在一定程度上反映了个体的健康意识。健康意识比较强的人应对和控制各种健康相关危害因素的能力较强。用人单位开展健康单位建设、部门内设有专人负责职业健康安全工作均有助于改善职工对所处工作环境的评价,职工通过参加单位组织的健康培训或活动则进一步提高了个体对环境建设的感受度。可见,在职业紧张控制中,优化工作场所的健康促进环境建设与提高员工对所在单位健康促进活动的关注度、参与度均非常重要。因此,健康单位建设不能仅停留在组织层面及环境建设层面,更需调动职工的主动性和参与度,提高个人维护健康的责任意识。

本研究存在一定的局限性:首先,本研究属于横断面调查,不能反映研究变量间的因果关系,仅可为后续研究提供参考;其次,研究走访的用人单位开展健康促进工作起步有先后、工作举措及推进程度也不同,因此在健康促进工作效果问题上仅能作出初步提示,后续有待进一步深入论证;另外,本研究主要关注于工作场所健康促进状态对高职业紧张检出的影响,未涉及其他因素的影响,有待后续研究进一步探讨。

综上所述,不同工作场所健康促进状态下员工的职业紧张状况各异。开展健康单位建设可作为用人单位控制职业紧张的重要抓手,优化工作场所健康促进状况、提高员工的关注度和参与度有助于提高劳动者对工作要求的适应和控制能力,降低员工职业紧张水平。

作者贡献声明尉敏琦论文构思、撰写和修订,数据收集、整理和分析。王健,刘涛,邬家杰,沈婕数据收集、整理,结果解释。傅华研究设计,论文构思和修订。

利益冲突声明所有作者均声明不存在利益冲突。