综合物探方法在城市隐伏断裂探测中的应用

2021-08-04刘伟黄韬王庭勇刘怡张继刘文涛张琦斌李强

刘伟,黄韬,王庭勇,刘怡,张继,刘文涛,张琦斌,李强

(四川省地质工程勘察院集团有限公司,四川 成都 610032)

0 引言

隐伏断裂是在地表无显示或出露不明显,且潜伏在地表以下的断层。这种断层可以是在其形成之后被新沉积物所覆盖,或者是断层被后来的侵入岩体占据,也可以是形成于地下深处没有切割穿地表的断层[1]。断层与地震和地质灾害紧密相关,对城市和工程安全直接造成威胁。比如,20世纪末在美国洛杉矶北岭(1994年)、日本板神(1995年)、土耳其伊兹米特(1999年)等地发生了一系列大地震,对城市造成了严重破坏,带来了巨大的经济损失和人员伤亡。事实证明,这些强烈地震并非沿着主断裂发生,而是发生在次一级的隐伏断裂上[2]。由于中大城市通常位于盆地与平原地区,因此城市地下的活动断裂大多是被第四系松散沉积物覆盖的隐伏活动断层。现代工程技术还无法完全抵抗地震带来的破坏,只能在城市建设的规划阶段先查明地下隐伏断裂的情况,包括位置、产状、活动性等,才能更合理地进行城市规划、建设和抗震设防,同时将地震带来的损失降至最低[3]。因此,开展城市隐伏断裂探测查明隐伏断裂的位置和评价其活动性对减轻城市地震地质灾害具有重要意义。

城市隐伏断裂探测的作业区域主要为城区及近郊地区,人类活动改造强烈,存在各种电缆、金属管线、交通车辆等工业和民用电磁干扰以及机械震动等形成的强震动干扰,给物探工作带来了很大困难,对仪器设备和施工组织都提出了更高的要求。随着科学技术的进步和计算机软硬件技术的发展,目前适用于隐伏断裂探测的主要方法有:浅层地震反射波法[4-5]、高密度电阻率法[6-7]、瞬变电磁法[7]、可控源音频大地电磁法[8-10]、电阻率层析成像[11]、土壤氡气测量法[12-16]以及微动探测[17]等。鉴于城市复杂的自然环境条件和物探方法本身的多解性,综合应用探测方法能够获得更加精确和可靠的结果。

为了精准支撑成都市城市地下空间资源科学、综合开发利用与城市规划布局优化,成都市启动了成都市城市地下空间资源地质调查项目,查明城市地下隐伏断裂的准确位置和分布情况是主要任务之一。工作区位于成都市锦江区,区内发育2条断裂:苏码头背斜西翼断层和双桥子—包江桥断层,其中双桥子—包江桥断层(以下简称包江桥断裂)为隐伏断裂,是此次主要的探测目标。区内建筑物、道路较多,人员相对密集,干扰极大,可选择的探测方法相对较少。最后根据各方法的特点,在该区域选择微动探测、高密度电阻率法、瞬变电磁法和土壤氡气测量法进行综合探测,并结合本区的地质、钻井和测井资料对物探成果进行了综合解释,获得了隐伏断裂带的精确位置,查明了断裂的倾向、走向和断距等信息,为地质分析及其活动性评价提供了可靠的基础资料。

1 研究区地质概况及地球物理特征

工作区地貌主要为中谷圆弧状坪状低丘,同时存在条带状分布的二级阶地、河漫滩及一级阶地;地势较为平坦开阔,总体呈北高南低;上部覆盖层为第四系松散沉积层,下伏基岩为白垩系地层。工区内第四系地层为岷江水系,松散沉积层整体上以黄色调为主,岩性包括褐灰色砾石层、褐黄色砂层、棕红—褐黄色黏土层及相对应的过渡岩性,由老到新可划分为下更新统磨盘山组(Qp1mp)、下—中更新统牧马山组(Qp1-2m)、中更新统合江组(Qp2hj)、全新统—上更新统资阳组(Qp3-Qhz)、全新统冲洪积层(Qhapl)和人工堆积层(Qhml)。基岩以白垩系上统灌口组(K2g)为主,局部白垩系下统天马山组(K1t)及白垩系上统夹关组(K2j)出露。基岩地层为一整套河湖相沉积的棕红色、紫红、砖红色泥岩、砂岩夹薄层砂砾岩。天马山组假整合于蓬莱镇组之上,夹关组假整合在天马山组之上,灌口组与夹关组为整合接触,倾向约300°,倾角近似水平。如图 1所示,在工作区内,地表大部分被第四系合江组和资阳组地层覆盖,部分地方出露夹关组和天马山组基岩;地质推断的包江桥隐伏断裂(图 1中蓝色虚线)南起中和场,经包江桥、琉璃场进入市区双桥子,走向NE(约10°~15°),倾向SE。在包江桥附近灌口组地层推至地表,岩石破碎,产状变陡,倾向NE,倾角约24°;含钙质结核黏土、网纹红土、黏土砾石层及结构紧密的强风化砂卵砾石层呈不整合接触覆于基岩之上。

图1 测线布置及推测断层平面分布Fig.1 The plane distribution of measuring line and interpreted fault

断层作用破坏了地层的连续性,在断层上下盘之间造成了岩层破碎带,导致岩层中地震波的传播特征和电性特征发生变化,当这种地震波的传播异常和电性异常突出到一定程度,就能够通过地面的地球物理探测反映出来。在工区探测深度范围内,基岩主要为白垩系上统灌口组地层,岩性为一套泥岩、砂泥岩夹薄层砂砾岩,实测电阻率一般为15~80 Ω·m,横波速度一般为500~2 000 m/s。已知在L2测线的南侧约30 m处有1口工程钻孔(ZK-1),深度为100.2 m。结合该钻孔的综合测井、地质编录和岩心等资料,同时参考以往的区域地质资料,分析总结得到了工区地层的总体物性参数信息(表 1)。

表1 工区地层物性参数统计

在断裂带内,基岩被断层错断或破碎,加上地下水的运移和淋滤作用,断裂破碎带多被地下水或黏土胶结物充填,表现出低阻和低速的现象。因此,根据电阻率法和微动探测成果剖面中的低阻带或低速异常就可确定断裂带的位置和产状等[6,18]。此外,当地壳中存在活动断层,特别是新的活动断层时,地壳深部的氡气很容易沿断裂通道向上扩散并逸出地表[19],在断裂带的出露位置及其上盘的土壤中,氡气含量较高,容易形成氡异常。因此,通过地表氡气异常的位置范围和形态特征就可以大致推断出断裂的位置和规模等信息[2]。

2 方法原理

下面主要介绍微动探测和土壤氡气测量的方法原理,高密度电阻率法和瞬变电磁法为常规物探方法,本文不再赘述。

2.1 微动探测

微动是一种由体波(纵波和横波)和面波(瑞利波和拉夫波)组成的复杂振动,并且面波的能量是振动信号总能量的主要成分(约占70%以上)[20]。微动可以是地球表面每时每刻且到处都存在的微弱震动,没有特定震源,既包括频率高于1 Hz的人类活动也包括频率定于1 Hz的自然活动,尽管其振幅和形态随时空变化而变化,但是在一定时空范围内又具有统计稳定性,可用时间和空间上的稳定随机过程来描述[21]。微动探测方法就是以平稳随机过程理论为基本依据,从微动信号中提取面波(瑞利波)频散曲线,通过对频散曲线反演获得地下介质的横波速度结构,从而进行岩性分层和构造分析的物探方法。

2.1.1 频散曲线提取

目前,微动台阵观测数据频散曲线的提取方法主要有两种[22]:空间自相关法(spatial autocorrelation method,SPAC)[17]和频率波数法(F-K)[23],SPAC法只适用于规则的圆形台阵,F-K法可以适应更灵活的台阵,但需要布置较多测点(至少需要7个检波器)。为了克服这两种方法的不足,提出了扩展空间自相关法(extended spatial autocorrelation method,ESPAC)[24]。ESPAC法不受圆形台阵的限制,可以适用于不规则台阵,同时不需要布置太多测点就可获得较好频散曲线。本文主要采用扩展空间自相关法提取频散曲线。

与空间自相关法相反,扩展空间自相关法是保持频率不变,改变圆周的半径,然后计算不同距离台阵的自相关系数并与贝塞尔函数进行拟合,最后求得自相关系数随距离的变化关系。不同半径下频率为f的空间自相关系数ρ定义为:

式中:ρon(f,ron)表示某频率f不同半径下的空间自相关系数,ron表示中心点与其他点之间的距离(半径),J0为第一类零阶贝塞尔函数,n代表所改变的半径数,E表示拟合误差,c(f)表示频率f对应的瑞利面波相速度。

扩展空间自相关法一般采用二维排列采集,如三角形、圆形、L形、十字形[25]。如果面波能量在各个方向相当或者主要来自一个方向,则可以采用直线形排列,这种排列布置方法在野外工作中更容易实施。

2.1.2 横波速度反演

有研究表明[26]:面波频散与介质的纵波(P波)速度、横波(S波)速度、密度和地层厚度等呈非线性函数关系,且瑞利波相速度频散对S波速度最为敏感,而P波速度和密度对面波频散影响较小,因此反演计算仅给出S波速度结构。反演之前,先据半波长法建立一维S波速度初始模型,然后采用个体群探索分歧型遗传算法(fork genetic algorithm,FGA)[27],由相速度频散曲线反演得到台阵下方的S波速度结构的最优解。

2.2 土壤氡气测量法

土壤氡气测量法是使用测氡仪测量土壤中氡气浓度,并通过研究氡气浓度的分布特征解决某些地质问题的一种放射性测量方法[13-15]。氡(Rn)能以游离原子的形式通过晶体缺陷或晶粒边界,沿着岩石空隙或裂隙系统迁移,而构造破碎带及裂隙发育地带是氡气迁移的良好通道,有利于氡气的聚集。当地下存在断层时,地表土壤中的氡浓度会出现局部增高,形成地表可探测的放射性氡异常区域。

本次工作采用德国进口的RTM1688-2型氡钍测量仪进行土壤氡气测量,其测量对象是氡衰变的第一代短寿子体RaA。设备基本原理如下:由于氡气衰变产生的子体RaA在初始形成的瞬间为带正电的离子,测氡仪则是利用它的带电特性,采用加电场的方式对它进行收集,使RaA离子在电场的作用下被收集在带负电高压的金属收集片上,在经过一段时间的加电收集后,测量RaA的α放射性,其强度与氡浓度成正比,按照公式

CRn=J·NaRaA

直接计算氡气浓度值。式中:CRn为氡气浓度(Bq/m3);J为转换系数(Bq·m-3/脉冲),由标定确定,主要与装置的离子收集效率和探测器接收脉冲的效率等因素相关;NaRaA为RaA的放射性计数。

3 数据采集与处理方法

3.1 测线布置

根据以往地质资料确定的包江桥隐伏断裂的位置,在大角度垂直于断裂走向方向布置了L1、L2两条测线(见图1),L1长为960 m,走向118°,L2长780 m,走向84°。根据施工场地的环境条件与各物探方法的特点,在L1上布置了微动探测、瞬变电磁和土壤氡气测量3种方法,在L2上布置了微动探测、高密度电阻率法、瞬变电磁和土壤氡气测量4种探测方法。

1)微动探测,设计探测点距25 m,异常段适当加密。采用德国进口的Summit X One地震仪,配合2 Hz低频检波器进行数据采集。观测台阵采用50 m直线型台阵,检波器间距为2 m,数据采样率为1 ms,单点记录时间为20 min。在L2测线段,微动探测的实际测长度为590 m(190~780 m)。

2)高密度电阻率法,采用温纳电极装置,电极距为5 m。采用N2高密度电阻率测量系统,最大供电电压1 400 V,最大供电电流6 A,电流分辨率0.1 μA。

3)瞬变电磁法,设计探测点距20 m,异常段适当加密。采用收发一体反磁通天线定点测量方式,天线直径为0.6 m,发射等效边长为50 m×50 m,发送基频为2.5 Hz,仪器关断时间长度约40 μs、最大发送电流10 A、发送电压12 V。

4)土壤氡气测量,设计探测点距20 m,异常段适当加密。采用德国进口的RTM1688-2型氡钍测量仪,取样时用钢钎打孔深约80 cm,敲松周边土壤,拔出钢钎后迅速插入土壤氡取样器,取样时间、测量时间均设置为5 min,测量次数为6次。

3.2 干扰避让措施

由于城区内各种强干扰背景和复杂地表环境等不利因素较多,除了选择抗干扰能力强且精度高的仪器设备进行探测外,还应该在数据采集过程中采取必要的避让措施,尽量降低各种电磁干扰、振动或地表环境对数据质量的影响。工区内布置的2条测线都是沿城市道路分布的,虽然可以在道路旁的绿化带中进行施工,但是道路上的车辆和行人较多、地上地下的线路管网密集,对物探数据采集造成了严重干扰。因此,工作中根据每一种方法的特点,针对性地采取了适当的避让措施。

1)微动探测:在布置检波器时尽量避免近场强震动源,选择在车辆行人少或夜间干扰小的时候进行施工,并适当延长数据记录时间,多次叠加消除干扰源。做好野外采集监控措施,对强震动干扰信号点减小信号增益,消除干扰源。通过改变检波器组合方式,避免强震动引起的干扰。做好野外记录,在数据处理阶段滤除或者剔除干扰时段采集的数据。

2)高密度电阻率法:对于硬质路面采用底层浓盐水浇灌,上覆含盐潮湿锥形土块,将电极垂直置于土块中,增加电极接地耦合度。杂散电流干扰严重时在保持测线角度一致的情况下及时增加平移测线,保障资料品质。

3)瞬变电磁法:本次工作采用了抗干扰的小线圈瞬变电磁法,自身的电磁干扰已经得到很好的抑制。对于天然电磁场噪声及人文噪声,除了尽量远离电磁干扰源外,主要采用信号叠加(多叠加次数和多次重复观测)和随机双极性采样法来压制干扰。对于风动噪声,将发射、接收回线紧贴于地面,并用挡风板放置于感应探头旁边进行防风。

4)土壤氡气测量:在城区施工的干扰点或难点主要是混凝土等硬质地表及松散回填土层。面对硬质地表时,可采取测点偏移或跳点处理,若偏移和跳点距离过大不符合技术要求时,采取电钻辅助打孔的方式进行采集;对松散回填土层则加大打孔深度,以进入回填土层下部原生土20~30 mm为准。此外,氡气测量不宜在雨天进行,如遇雨天,应在雨后24 h开始采集。通过重复多次抽气测量,去掉最大值和最小值,取平均值作为一个测点的最终氡气探测结果。

3.3 资料处理

高密度电阻率法和瞬变电磁法的资料处理按照常规方法和流程进行,下面重点介绍微动探测和土壤氡气测量法的资料处理方法及流程。

3.3.1 微动探测

本次微动探测的数据处理软件主要采用骄佳技术公司的地震数据处理软件(面波高级版):Geogiga Surface Plus。数据处理分为预处理、提取频散曲线和反演计算地层横波速度结构3个部分,处理成果是地层横波速度结构剖面。

微动信号属于微弱振动,周围出现人类活动、自然环境等因素都会对信号造成干扰,导致观测数据中包含很多干扰信息。因此,在提取频散曲线之前,需要对采集到的原始数据进行预处理。主要包含以下几种:剔除异常值、消除趋势项、平滑处理、数字滤波和相关分析。

对预处理过后的微动数据采用扩展空间自相关法(ESPAC)进行频散谱的计算,并提取频散曲线。详细步骤如下:①基于不同距离(半径)的微动数据,分别计算基准点O与其他第i观测点微动信号的自功率谱S(f,roi)和互功率谱Soi(f,roi),进而得到空间自相关系数ρoi(f,roi);②将ρoi(f,roi)与零阶贝塞尔函数J0进行拟合,最终求得微动信号的相速度频散曲线。

最后反演计算地层横波速度结构,即根据半波长法建立随深度递增的S波速度初始模型,然后采用个体群探索的分歧型遗传算法,由相速度频散曲线反演得到台阵下方的S波速度结构的最优解。

3.3.2 土壤氡气测量法

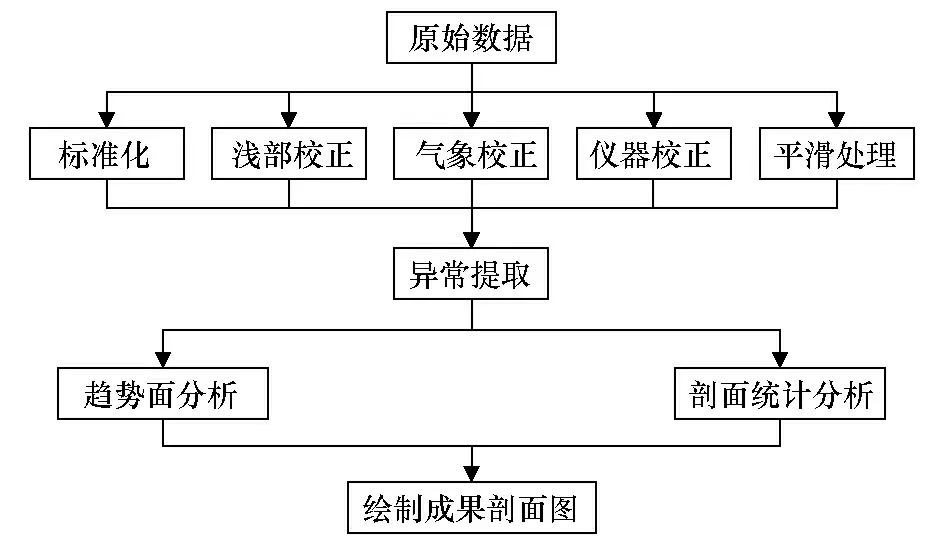

对原始数据进行分析处理时,要充分利用计算机把尽可能多的信息归纳在一起,对原始数据进行多角度、多方法综合处理,形成各种图件,使之能真正反映出氡气浓度的变化情况,便于客观、正确地对实际情况进行推断解释。图2为原始测量数据的处理流程。根据中国地震局活断层探测标准以及土壤氡气测量规范,本次工作将氡气异常下限值设为测量均值与2倍标准差之和,同时将测量均值作为氡气背景值。

图2 土壤氡气数据处理流程Fig.2 The data processing flow chart of soil radon

4 资料解释及断层识别

4.1 L1测线物探成果综合分析

L1测线沿城区的彭桂东路通盈街布置,测点布置在道路旁的绿化带中,剖面总长度960 m。本测线采用微动探测、瞬变电磁法和土壤氡气测量3种物探方法进行综合勘探,探测成果见图 3。

图 3a为由微动探测数据反演得到的0~110 m深度范围内的S波速度结构剖面。根据工区地层剪切波速度特征,将S波速度结构剖面划分为4个地质界面:填土—卵石土界线、基覆界线、强风化层底界面和中风化层底界面。基覆界线以上的第四系覆盖层的横波速度值范围为100~500 m/s,其中S波速度小于250 m/s的地层主要是第四系填土,平均厚度约3 m,横向分布较连续。根据以往的工程地质资料,卵石土在青羊区、武侯区的平原区、河道带状平原地区广泛分布,故推测覆盖层中S波速度大于250 m/s的低速层为卵石层,平均厚度约为7 m,横向分布较稳定。覆盖层以下的基岩主要为白垩系灌口组的砂泥岩。强风化砂泥岩地层横波速度为500~800 m/s,平均厚度约为6 m,横向分布均匀。中风化砂泥岩的横波速度为800~1 200 m/s,其厚度46 m,横向分布稳定。微风化砂泥岩的横波速度大于1 200 m/s。此外,在里程390~469 m之间,微动反演成果图上存在一个向下贯通的低速带,速度值约600~1 000 m/s,推断为包江桥隐伏断裂破碎带响应,断层性质为逆断层,埋深约15 m,断层面倾角约60°,倾向ES,断层破碎宽度约为18 m,断层影响宽度约为40~60 m,纵向断距不明显。值得注意的是断层上盘的横波速度表现为均匀且连续的高值,说明基岩地层比较完整,但是断层下盘的横波速度则呈现出整体偏低且不均匀分布,推测为基岩中的岩石破碎带或裂隙发育带的响应。总体来看,断层上盘基岩地层的风化程度较下盘基岩地层低,岩石比较完整。

图3 L1测线物探成果Fig.3 The geophysical exploration result maps of line L1

图3b为由瞬变电磁法数据反演得到0~200 m深度范围内的相对电阻率结构剖面,同样地,从上到下可以划分出4个电阻率结构层:第四系覆盖层、强风化、中风化和微风化基岩层。第四系覆盖层厚度较薄,一般不超过20 m,产状较为平缓,且横向上具有一定的非均质性。覆盖层的相对电阻率值范围为10~40 Ω·m,其中电阻率值小于30 Ω·m的部分主要是第四系填土或粉质黏土,平均厚度约为6 m,横向较连续分布;电阻率值大于30 Ω·m的低阻层推测为卵石层,平均厚度约为7 m,横向分布较稳定。基岩顶面埋深范围是10~20 m,基岩电阻率随深度逐渐增加且在横向上存在不均匀性,说明基岩风化程度随深度逐渐变弱,横向风化程度也存在较大差异。基岩主要为白垩系灌口组的砂泥岩,强风化砂泥岩电阻率值为40~60 Ω·m,平均厚度约为7 m,横向分布均匀;中风化砂泥岩的电阻率值为60~100 Ω·m,其厚度43 m,横向分布稳定;微风化砂泥岩的电阻率值大于100 Ω·m。结合微动探测的结果认为,在里程413~469 m之间,瞬变电磁反演电阻率剖面上呈现的向下贯通的低阻带为包江桥断裂破碎带的响应,断层埋深约为20 m,断层面倾角约为80°,断层破碎宽度上宽下窄(约15~20 m),断层影响宽度约为25~55 m。此外,图3b中断层上下盘的低值区域与图3a中的低横波区域具有很好的对应关系,说明微动探测和瞬变电磁法的成果是可靠的。

图 3c为L1测线的土壤氡气测量结果。统计分析可知,本条剖面的氡气背景值为6 287 Bq/m3,氡气异常值下限为15 443 Bq/m3,故将大于氡气异常下限值的区域划为氡气异常段。本剖面共有2处氡气异常峰值,分布在里程350~445 m范围内。氡气异常峰值之间存在一个低于异常值下限的极小值段,可能是由于复杂的地表环境和断层破碎带的非均匀性等因素引起。氡气异常值分布范围与微动探测和瞬变电磁法推断的断层范围存在重叠(重合里程为413~445 m),故推测该段氡气异常为包江桥断裂的氡气响应带。

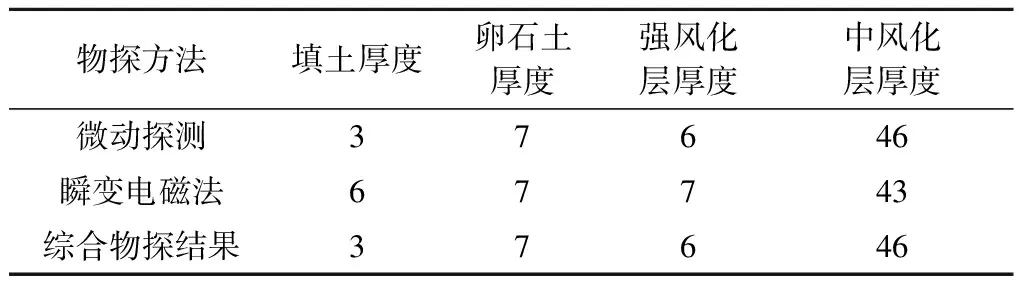

通过微动探测、瞬变电磁法以及土壤氡气测量得到的L1测线地层结构及断层要素信息见表 2和表 3。从表中可以看出,微动探测和瞬变电磁法两种方法推断的结构层平均厚度十分接近,但是断层要素信息差异较大;土壤氡气测量提供了包江桥隐伏断裂在测线上大致的分布范围。由于瞬变电磁法存在浅层盲区且容易受到外界电磁干扰的影响,故本条测线的综合物探成果以微动探测的结果为主、以瞬变电磁法的结果为辅。最后,将3种物探方法的断裂异常重叠里程段作为隐伏断裂在测线上的位置(313~445 m),断层中心线位于里程429 m的位置,影响带宽度约32 m。

表2 L1测线推断地层结构信息

表3 L1测线解释断层参数

4.2 L2测线物探成果综合分析

L2测线沿城区的锦江大道布置,测点主要布置在道路旁的绿化带中,剖面长度780 m,采用微动探测、高密度电阻率法、瞬变电磁法和土壤氡气测量4种方法进行综合勘探,探测成果见图4。

图4a为由微动探测数据反演得到0~95 m深度范围内的S波速度结构剖面。根据工区地层剪切波速度特征,将S波速度结构剖面划分为4个地质界面:填土—成都黏土界线、基覆界线、强风化层底界面和中风化层底界面。基覆界线以上的第四系覆盖层的横波速度值范围为100~500 m/s,其中速度小于250 m/s的地层主要是第四系填土或粉质黏土,平均厚度约为5 m,横向连续分布。根据地质资料可知,成都黏土主要是分布于三圣乡、十陵、塔子山公园等大部分范围,结合钻孔ZK-1的岩心数据,推断覆盖层中速度大于250 m/s的低速层为成都黏土,平均厚度约为12 m,横向分布较稳定。覆盖层以下的基岩主要为白垩系灌口组的砂泥岩:强风化砂泥岩的横波速度为500~800 m/s,平均厚度约为11 m,横向分布均匀;中风化砂泥岩的横波速度为800~1 200 m/s,平均厚度约为46 m,横向分布稳定;微风化砂泥岩的横波速度大于1 200 m/s。在里程340~391.5 m之间,图4a上等值线密集发育且呈现向下深凹的低速带(约600~1 000 m/s)推断为包江桥隐伏断裂破碎带的响应,断层为逆断层,埋深约20 m,断层面倾角约75°,倾向NE,破碎带宽度约为10 m,断层影响带宽度30~50 m,纵向断距不明显。断层两侧基岩的横波速度表现为均匀且连续的高值,说明地层整体上比较完整。下盘基岩的横波速度总体上低于上盘基岩的,说明断层上盘基岩相比下盘基岩的风化程度较低、岩石更完整。此外,紧靠断层面的基岩受断层破碎带的影响裂缝发育,在剖面上表现为相对低速。

图 4b为由高密度电阻率法数据反演得到的0~150 m深度范围内的电阻率剖面。剖面中浅部电阻率值相对较低的地层主要为第四系覆盖层,电阻率值范围为5~16 Ω·m,电阻率值横向变化大,说明覆盖层的横向非均质性较强。下伏基岩整体表现为相对高阻,电阻率范围为16~65 Ω·m。总体来看,基岩内部沿纵向电阻率逐渐增大,为岩石风化程度逐渐减小的响应,中深部电阻率值小于40 Ω·m的区域推测为强—中风化基岩,深部电阻率更高的区域为微风化基岩。另外,在里程311.5~368.5 m范围内存在一处低阻异常带,结合地质资料推断为包江桥隐伏断层,断层埋深约22 m,倾向EN,视倾角60~80 °,断裂破碎带宽度约为10~15 m,断裂破碎带影响范围宽度30~60 m,由于其内部被地下水充填,故整体表现为低阻。

图 4c为由瞬变电磁数据反演得到的电阻率剖面,同样从上到下可以划分出4个电性层:第四系覆盖层、强风化、中风化和微风化基岩层。第四系覆盖层的电阻率范围在10~40 Ω·m,其中电阻率值小于25 Ω·m的地层主要是第四系的填土或粉质黏土,平均厚度约3.5 m,横向连续分布。结合钻孔ZK1的岩心资料以及微动探测的解释成果,进一步将覆盖层中电阻率大于25 Ω·m的区域划分为成都黏土,平均厚度约为12 m,横向分布较稳定。强风化砂泥岩电阻率为40~60 Ω·m,平均厚度约为13 m;中风化砂泥岩的电阻率为60~80 Ω·m,平均厚度约为45 m,横向分布较稳定;微风化泥砂岩的电阻率大于80 Ω·m。总之,随着深度的增加,下伏基岩的风化程度逐渐变弱,横向风化程度存在较大的差异性。此外,在里程357~414 m之间存在一个明显向下深凹的低阻带,推断为包江桥断裂破碎带的响应,断层埋深约23 m,断层面倾角较大约80°,断裂破碎带宽度约为15 m,断层影响带宽度40~50 m,纵向断距不明显。值得注意的是,与断层下盘基岩相比,断层上盘基岩的风化界面深度更浅、相对电阻率更大,即上盘基岩风化程度较低。图4c中,高值区与图4b中基岩电阻率高值区一致,而中风化基岩界面的起伏形态与图4a也比较吻合,因此,3种探测方法的结果具有很好的一致性,这为获得精确的综合解释成果提供了可靠依据。

图4d为L2测线的土壤氡气测量结果。统计分析可知,本条剖面的氡气背景值为17 247 Bq/m3,氡气异常下限值为41 047 Bq/m3,故将大于氡气异常下限值的区域划为氡气异常段。本条剖面存在2处氡气异常峰值,分布在里程286~384 m范围内。同样,在氡气异常峰值之间存在一个低于异常值下限的极小值段,这可能是由复杂的地表环境和断层破碎带的非均匀性等因素引起的。虽然氡气异常值分布范围与微动探测和瞬变电磁法揭露的断层范围重叠段较短,但是氡气异常值分布范围与高密度电阻率法解释的断层范围比较一致(重合里程为311.5~368.5 m),故推测该段氡气异常也是包江桥断裂的氡气响应。

通过微动探测、高密度电阻率法、瞬变电磁法以及土壤氡气测量得到的L2测线地层结构及断层要素信息见表 4和表 5。从表中可以看出,微动探测和瞬变电磁法两种方法得到的结构层平均厚度基本一致,但是填土厚度差异较大;土壤氡气测量提供了包江桥隐伏断裂在测线上大致的分布范围。考虑到瞬变电磁法存在浅层盲区且容易受到外界电磁干扰的影响,故本条测线的综合物探成果以微动探测和高密度电阻率法的结果为主,以瞬变电磁法的结果为辅。最后,将4种物探方法的断裂异常重叠里程段作为隐伏断裂在测线上的位置(357~368.5 m),断层中心线位于里程362.75 m的位置,影响带宽度约11.5 m。

表4 L2测线推断的地层结构信息

表5 L2测线解释断层参数

5 结论及讨论

本文详细介绍了微动探测、高密度电阻率法、瞬变电磁法和土壤氡气测量4种物探方法在城市隐伏断裂探测中的应用,对数据采集、资料解释和断层识别进行了重点介绍,对各种方法的探测效果进行了对比分析。

探测结果显示,在测线位置200 m以浅的地层主要分为两层,即浅部的第四系覆盖层和下伏白垩系灌口组砂泥岩地层。第四系覆盖层可细分为填土和成都黏土或卵石土层,填土层在测线内横向连续分布,卵石土层仅分布在L1测线区域内且横向分布较稳定,成都黏土则分布在L2测线范围内且横向分布均匀。

本次根据物探成果推断的包江桥隐伏断裂走向约NE20°,倾向SE,视倾角在70°~77.5°,从浅到深倾角整体上逐渐变缓;断层埋深范围为15~21 m,从南向北呈逐渐变浅的趋势(这与野外地质资料吻合,即该断裂在北部包江桥位置出露地表);断裂破碎带宽度约12~18 m,断裂影响带宽度为30~55 m,无法准确推断纵向断距;断裂带内的横波速度小于1 200 m/s,电阻率小于40 Ω·m。通过对比可以发现,虽然地质推断的断裂位置和综合物探推测的断裂位置基本吻合,但是综合物探获得了更加准确的倾向、倾角和埋深等断层参数信息。

本次探测工作表明,由于城市建设改造、地表环境等因素的影响,由土壤氡气测量法难以获得比较准确的隐伏断裂的分布位置,只能给出一个精度较低的分布范围,只有配合其他物探方法才能获得比较准确的位置信息。虽然瞬变电磁法容易受到城市环境中各种电磁干扰的影响,但是它具有探测深度大、施工效率高的优势,在做好干扰避让措施和去噪处理的情况下也能获得比较可靠的结果。高密度电阻率法对断裂破碎带比较敏感,但是对于地层结构信息的识别能力较弱,只能获得相对比较准确的基覆界面,对基岩风化界面以及第四系覆盖层内部的界面基本无能为力。微动探测是一种绿色环保的物探方法,在做好干扰避让和噪声处理的情况下能够获得比较准确的结果。综上所述,在工作区采用上述方法组合探测隐伏断裂具有良好的效果。

致谢:感谢项目组全体工作人员对本次研究工作的付出和努力,非常感谢审稿专家对本文的修改和建议。