理由与价值何者优先?

——从实践哲学维度探寻游叙弗伦难题之解

2021-08-03卢俊豪

李 萍 卢俊豪

柏拉图在《游叙弗伦篇》中叙述了一段苏格拉底与游叙弗伦关于神与善的论辩,其中苏格拉底问游叙弗伦:到底是因为上帝的喜爱才使得某些东西成为好的东西,还是因为某些东西本身是好的,因此上帝才喜爱。(1)Plato.Euthyphro·Apology·Crito·Phaedo·Phaedrus.Harold North Fowler trans.Cambridge:Harvard University Press,2005,pp.39-60.这一论题被称为“游叙弗伦难题”。而到了18世纪苏格兰启蒙运动时,休谟提出了“是”与“应该”的区分,把“事实”与“价值”区分为截然不同的两种领域,并指出对于后者的研究所指向的不是“真”与“假”的思辨,而是“做”与“不做”的实践。到了20世纪之初,承接了休谟的上述区分,摩尔以“开放问题论证”(the open question argument)开启了20世纪元伦理学探讨的传统,哲学家们对作为规范性存在的道德之善提出了各种不同的解释方案,关于事实与价值关系的争论一直持续至今。20世纪末叶,对“理由”(2)理由的英语表达为可数名词(a reason或者reasons),当其作为不可数名词时,往往指代的是人的理性能力,或者作为复合名词表示符合理由或理性能力,类似于中文表达中的“有理有据”或“符合情理”。关于英文话语中“reason”的不同意涵及相关的哲学探讨,参见John Broome.“Reason versus Ought”.Philosophical Issues, 2015,25(1):80-97.概念的重视给事实与价值关系的相关研究带来了新的规范性视角,理由独特的规范性地位在当代元伦理学的理论探讨中被逐步确立,其概念上的重要性也成为元伦理学家的共识:规范性,尤其是道德的规范性,往往体现在我们有理由不得不做某些事,或者不得不禁止做某些事,这些规范性的规定不仅对我们的行动、信念有所影响,也会对我们的欲望、态度有影响;我们在现实生活中总会面临或具备各种各样的理由,包括行动的理由、信念的理由、欲望和情感、态度的理由以及规范和制度的理由等,而行动的理由和信念的理由是理由的最基本类型,其他的理由衍生于它们,或者依赖于它们。由此,理由基础主义(reason fundamentalism)在近几年作为一种流行的元伦理学立场被提出,甚至有学者认为“理由转向”(turning to reasons)运动已经成为“当代哲学中一种正在进行的宏大计划”。(3)谢世民:《理由转向:规范性之哲学研究》,序言1,台北,“国立”台湾大学出版中心,2015。因此,理由作为某种规范性的事实,其与价值的关系成为当代元伦理学的重点论题。

一、游叙弗伦难题的当代焦点

对理由概念的重视和发挥,使得研究道德规范性的理论逻辑进一步从“类法”道德的规范性权威逻辑(4)对“类法”道德观的批判,参见G.E.M.Anscombe.Ethics,Religion and Politics.Oxford:Basil Blackwell,1981,pp.26-42.转变为“实践”道德的规范性理由逻辑,道德判断不再来自道德权威的判决,而是来自实践主体的道德理由(规范性理由)。不过,理由转向后的规范性理论仍需面对伦理分歧问题。我们可能会同意,存在某种规范性理由让我们“不能随意杀害他者”,并且这能够作为一种可靠的真理,而无需依赖于任何其他真理或预设。但是,仍存在进一步追问的可能:理解规范性理由的方式是否只有一种?理由是否一定是最为根本和基础的概念?这些问题的答案显然是否定的,哲学史上已出现过许多与此不同的理解方式:功利主义者会认为,“随意杀害他者是错误的”这一道德命题的真值派生于事态之后果,正是后果提供了规范性理由,后果的价值优先于理由;亚里士多德主义者和其他美德伦理学家会认为,善至少在一定程度上是优先于正当的,因为美德自身的内在价值为我们提供了践行美德及符合美德要求之事的理由,美德的价值优先于理由。

在当代英美学界,围绕道德规范性的来源形成了对理由与价值何者优先的不同回应,主要形成了两大阵营。一是以斯坎伦、帕菲特为代表的理由基础主义者,他们认为理由优先于价值。斯坎伦指出:“具有价值并不是某种能够为我们提供理由的性质,相反,我们把某些东西称作有价值的,实际上是在说,这些东西具有其他的一些性质,这些性质能够提供以特定方式行动的理由。”(5)T.M.Scanlon.What We Owe to Each Other.Cambridge,MA.:Belknap Press of Harvard University Press,1998,p.96.帕菲特也曾强调:“很难解释理由这个概念,或者解释‘一个理由’意味着什么。我们可以说,当某些事实支持(counts in favor of)我们持有特定的态度或者以特定方式进行行动的时候,这些事实给予了我们理由。但是,‘支持’大概就意味着‘提供了一个理由’。就如同其他的一些基础性概念一样,比如在我们关于时间、意识、可能性的思想中所涉及的那些概念,用词语来进行解释是毫无帮助的,在这种意义上,一个理由的概念是难以定义的。”(6)Derek Parfit.On What Matters.Vol.1. New York:Oxford University Press,2011,p.31.因此,对于这些哲学家而言,理由作为最基础的伦理概念优先于价值。二是以丹西(Johnathan Dancy)、拉兹(Joseph Raz)等人为主要代表的价值优先论者,他们主张一种基于价值的理由观。比如,拉兹虽然也强调理由对于理解和解释规范性的重要性,但他主张理由在本质上是事实所具有的“规范性特征的规范性意义”(the normative significance of the normative featuares)(7)Joseph Raz.“Explaining Normativity:on Rationality and the Justification of Reason”.Ratio,1999,12(4):355.,因为“作为事实的世界的某些方面是具有价值的,这些具有价值的事实构成行动的理由。而我们作为理性的动物,具有推理和回应理由的能力,我们可以依照这些理由来行事”(8)Joseph Raz.Engaging Reason:On the Theory of Value and Action.Oxford:Oxford University Press,1999,p.1.,即一些作为事实的特征能够展现出某些行动在某些方面是好的,而对这些特征的持有则构成理由。在这些价值优先论者看来,一方面,我们行动的目的是与理由相关的,另一方面,理由又与价值相关,理由是奠基于价值、依赖于价值的,甚至我们可以把所谓的理由理解为其自身就是价值,因此,价值优先于理由。

上述两种立场之间的冲突,恰好形成一种关于理由与价值之关系的游叙弗伦难题:到底是因为某些事物能为我们提供特定的理由,其才有价值,还是因为这些事物自身具有价值,其才能够在相关领域为我们提供理由?即:到底是理由优先还是价值优先?

无论是持理由优先还是持价值优先的观点,以上两大阵营的元伦理学家在实在论的意义上都有一个共同的聚焦点,即把理由理解为某种事实或者事实的某些规范性方面。在他们看来,理由对于所有理性能动者都具有规范性效力,因此,他们试图以实践理由(practical reasons)(9)实践推理中所涉及的理由,即实践理由或行动理由,与其相对的是理论推理中涉及的理由,即信念理由。尽管在元伦理学领域已有学者试图从实践推理的探究中对实践理由与理论理由进行区分,但其背后的理由概念在实质上仍未考虑到本文将论述的实践哲学之维度。元伦理学方面实践推理与实践理由的论述,参见Johnathan Dancy.Practical Shape:A Theory of Practical Reasoning.Oxford:Oxford University Press,2018。的形式为道德规范性奠基,并就价值、理由与事实的关系提出了不同的形而上学概念图景的预设。

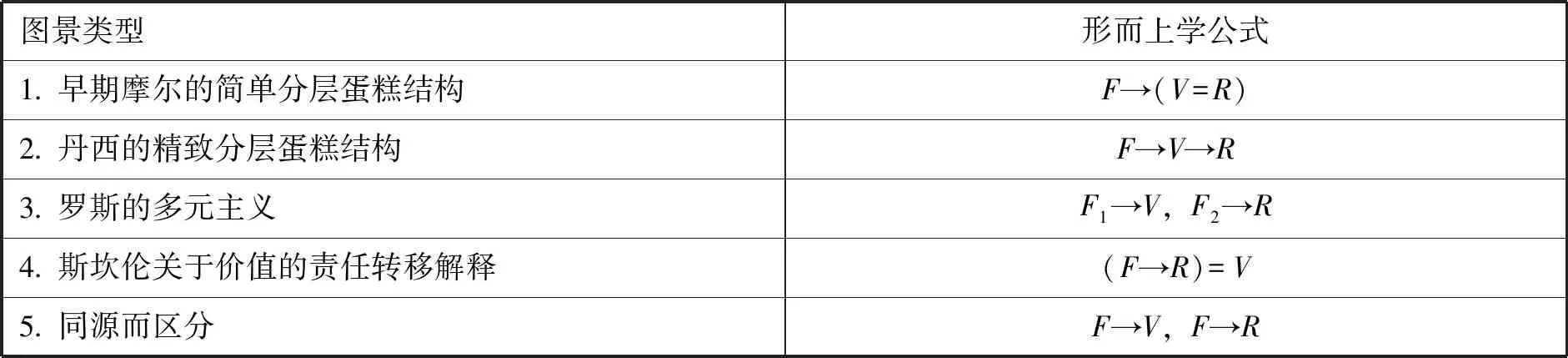

我们可以借助丹西所总结的五种形而上学图景(10)Johnathan Dancy.“Should We Pass the Buck?”.Royal Institute of Philosophy Supplements,2000,47:164-165.,以对元伦理学领域关于价值与理由的诸种立场进行辨析,如表1所示。

表1 事实、理由与价值的五种形而上学图景

图景一主张理由与价值具有同一性关系。这是摩尔早期持有的目的论形而上学观。摩尔在1903年发表的《伦理学原理》中提出了这一主张,并认为理由与价值都来源于自然事实。当时的摩尔强调理由与价值在来源于自然事实的意义上具有同一性,后来意识到了这一主张的问题,他指出:正当之事物(即有理由证成之事物)是否就是推进了善的事物,这仍是一个开放的或未决的问题。

图景二是一种关于事实、价值与理由的精致分层蛋糕结构。这是丹西对摩尔主张的修正。丹西与早期摩尔一样,承认自然事实对价值和理由的奠基性,但更强调价值对理由的奠基作用,否认理由与价值的同一性关系,由此他认为:“在底层的是那些生成价值的(自然)事物特征;在这些(自然)事物特征之上的是那些被生成的价值,而再上一层则是基于并且唯独基于对价值的预期而被放置在我们身上的理由和要求。”(11)Johnathan Dancy.Practical Reality. Oxford:Oxford University Press,2000,p.29.实际上,摩尔、丹西的主张都隶属于分层蛋糕结构图景,他们都认为价值自身依赖于那些非评价性的自然事物之存在而存在。

图景三认为理由的根基和价值的根基是完全不同的,它们随附于不同的自然事实。这实际上是罗斯(W.D.Ross)的多元主义主张,强调正当与善是完全不同的,不存在既是正当又是善的事物,因为善是关于动机和结果的性质,而正当则是行动的性质。(12)W.D.Ross, and Philip Stratton-Lake(eds.). The Right and the Good.Oxford:Clarendon Press,2007,pp.8-11.

图景四主张理由是直接奠基于自然事实的,而价值即那些能够提供理由的性质。这便是斯坎伦关于价值的责任转移解释(buck-passing account of value)。在这一图景中,对价值的解释可以完全转移到对理由的解释上,而把价值理解为事实与理由之关系,理由与价值是一体两面,但唯有奠基于作为理由的事实,价值才有可能存在,因此,理由是最为基础的概念,优先于价值。

图景五主张价值与理由之间并没有相互奠基的关系。在这一图景中,虽然价值与理由同源于某种自然事实,但二者是相互区分的。比如,“我的牙疼”作为一种事实,会为某种消极的价值奠基,但也同样为我必须要去看牙医的理由奠基,这里的价值和理由是各自独立的两回事。

由此我们可以总结道:西方元伦理学领域对待价值与理由何者优先的游叙弗伦式难题,主要存在三种不同的回应方式:一是否定理由与价值之间的奠基关系(如图景三和图景五),两者毫无关联,谈不上何者优先,因此,何者优先的游叙弗伦难题是一个伪命题。但理由作为一个重要的规范性概念,如果要用来解释和说明规范性的问题,就必定会和应然层面的价值产生联系。二是主张理由奠基于价值(或所谓理由其实就是价值),比如图景一就把价值和理由理解为同一性关系,那么何者优先的难题亦可迎刃而解,或者如图景二把事实、价值、理由理解为一种线性的单向奠基关系,所以价值优先于理由。三是认为价值奠基于理由,甚至认为所谓价值只是作为“持有理由”的一种高阶性质(如图景四),价值在形而上学和概念方面都可以完全以理由进行消解,因而理由优先于价值。尽管我们可以较为直接地拒斥第一种立场,但后两种立场的争辩仍然是一个难以解决的游叙弗伦难题。为此,本文试图引入实践哲学的维度为该难题寻找合理的答案。

二、游叙弗伦难题的新困境

尽管元伦理学家开始重视并发挥理由概念,促使研究道德规范性的理论逻辑进一步从“类法”道德的规范性权威逻辑转变为“实践”道德的规范性理由逻辑,然而,这个转变的不彻底性使得当代西方伦理学关于理由与价值何者优先的讨论,仍然无法得到自圆其说的理论逻辑与实践慎思的印证。我们可进一步揭示其背后的困境。

伦理问题涉及的是具体选择与实际行动的实践问题。我们可以设想这一实践情景:某个周六晚上,小明正在考虑是否要参加小华举办的生日派对,根据以往的经验,小明认为这个生日派对是好玩的且令人愉快的,还可以与一些朋友久别重逢。显然,按照这里的描述,小明持有一些参加派对的理由,这些理由可以被描述为小明所能感知到的、对“参加派对”的种种评价,如派对将是“好玩的”、老朋友们久别重逢是“难得的”等。面对这一情景,不少元伦理学家都认为,如果一个人不知道其做某件事的理由,确实可以说明这个人并没有恰当理解这件事的价值,所以对价值的理解一定蕴含了对理由的理解,不可能存在一个人不理解理由但理解价值的情况,换言之,一个人如果不知道做某事或者持有某些态度的理由,便不可能认知到相关事物的价值。以此立场观之,在实践慎思过程中,认知理由优先于认知价值,因而理由(而非价值)成为我们实践慎思的起点。

主张理由优先的斯坎伦和帕菲特等人把理由理解为一种恒定的规范性事实,这就意味着不能再以另外的某些东西(也不能以人类的具体实践)作为理由存在的依据,理由作为事实直接与我们的心灵状态相关而奠基规范性。然而,这个预设不可避免地陷入一种理论怪圈:理由基础主义的辩护者们有时候会很乐意写出“理由是事实” 或者“事实是理由” 这样的话(13)T.M.Scanlon.What We Owe to Each Other. Cambridge,MA.:Belknap Press of Harvard University Press,1998,p.32.,以“规范性事实”这样的形而上预设来确保理由的正确性,这要求理由必然是最为基础的、无须以其他事实为奠基的一类事实;但一旦接受这种预设,我们就不得不追问为何这些事实能够具有规范性、能够对我们的行为与思想有所影响,这些追问意味着理由不可能是最为基础的,要理解其规范性就必须考虑具体的实践。

此外,克里斯普(Roger Crisp)也提出过一个思想实验来论证“错误类型理由”的存在,以批判理由优先的主张:可以想象一个威胁我们吃下泥浆的恶魔,如果我们不吃便会遭受来自恶魔的严厉惩罚。在这种情景中,恶魔的威胁提供了吃泥浆的理由,但我们并不能因此认为这盘泥浆的存在本身有任何价值,而是认为我的痛苦(不吃泥浆而遭受恶魔惩罚)本身是“负面价值的”。(14)Roger Crisp.“Value…and What Follows by Joel Kupperman”.Philosophy,2000,75(293):459.如果理由优先于价值,我们便会认为有理由做的事情就是有价值的事情,但事实上理由本身并不能构成任何价值,相反,是价值决定了理由的存在。即使我们有充分的论证说明存在着某种理由,也会和那些认为不存在理由的人(比如没受到恶魔威胁的人)一样认为泥浆是无价值的;而只有当我们认为吃下泥浆而避免恶魔的惩罚是一种对痛苦的规避时,规避痛苦的价值才能真正构成吃泥浆的理由。这一论证旨在表明,所谓优先于价值的种种理由,很可能只是某种“错误类型理由”。现实当中,这种“错误类型理由”比比皆是,我们并不会认为“强权的压迫”“他人的威胁”这些理由本身能够奠基价值,而只有基于一定的价值预设,一个理由才不会成为某种“错误”。

回到上述的实践慎思场景中,主张价值优先的另一阵营亦有其局限性。譬如拉兹便承认:“我们不能理解这个派对的价值,除非我们能理解参加派对的理由,也就是说,能够理解一个人何时有理由参加派对,并且能够理解其在派对上会有怎样的表现”,并且在更通常的意义上“对价值的理解取决于对理由的理解,也会导致对理由的理解”。(15)Joseph Raz.Value,Respect,and Attachment. Cambridge,U.K.New York:Cambridge University Press,2001,pp.164-165.事实上,许多主张价值优先的元伦理学家并没有把握所谓理解理由或价值之实践慎思过程的本质,因为理论推理与实践推理之间有着本质的差别,实践慎思的本质并不在于认知层面的知识理解,而在于实践层面的行动抉择。一些元伦理学家尽管在形而上学层面主张价值优先,但碍于对实践慎思的局限理解,又不得不承认理由在认知方面的优先性,因此,他们的理论无法自洽,也难以摆脱游叙弗伦难题所造成的困境。

于是,我们可以看到,游叙弗伦难题所面临的新困境主要来自其理论逻辑的“绝对预设”与“实践逻辑”的不彻底性。从理论逻辑的角度看,虽然理由优先与价值优先的不同元伦理学立场在价值与理由之关系方面有不同的理解,但事实上这两种立场所呈现的理由观亦有相同的预设:理由与价值之间存在必然的关联,并且理由是一种形而上层面的普遍性实在,作为一种规范性事实对所有理性能动者都具有规范性效力。这种相同预设透露出,大部分元伦理学家在对道德价值与规范性理由进行探讨时,都试图在一种普遍、客观且永恒稳定的实然层面去论证应然的理由。这既是西方理由观的特点,也是其局限性所在。其局限性不在于对事物永恒性、普遍性的追求,而在于预设了一种超验的、神秘的普遍性概念,导致对实践之维现实性、多样性的忽略。不管是主张价值优先还是理由优先,在这样的理由观中,元伦理学家都落入了一种关于规范性事实的悬空预设中,因此,在解释现实主体的具体实践慎思时,都会遭遇一种怪异的起点——脱离实践场景与价值预设的理由,而这种理由十分容易变成一种“错误类型理由”——不仅难以解释实践,更难以辨明理由与价值的优先性关系。这是一种一厢情愿的本体论预设,是脱离历史与实践的悬空预设。

元伦理学游叙弗伦难题之辩的困境还在于其实践逻辑转型的不彻底性,主要表现为对实践主体与实践慎思的理解过于片面化和简单化。一方面,实践主体并不是一个输入理由便会输出实践的设备,而是拥有复杂心灵且身处具体实践情景的鲜活个人。另一方面,我们在实践慎思中为何能够对理由具有直觉式的理解,理由为何会影响我们对价值的认知而成为实践慎思的起点,这在双方的论辩中仍是缺乏解释的。尽管通过逻辑推论可以得出对理由的理解蕴含了对价值的理解,或者反之,但将这种空洞而单薄的理由概念作为实践慎思的起点仍是十分怪异的,因为这种主张忽视了实践的一个重要价值特征:主体对实践情景的理解过程本身就具有价值意涵。我们仍能在实践慎思的过程中追问:如果没有先在的价值感知与价值判断,一个人如何具有这些所谓的理由?如何对具体实践进行考量与抉择?实际上,如果脱离了价值,我们很难将某些具体的事实视为自己的理由,比如所谓“派对有趣”是我参加派对的理由。如果脱离了对实践主体能认知到“派对有趣”等价值预设,忽视对所谓“有趣”的深层价值判断,不仅无法解释实践主体对理由的理解,而且容易陷入“错误类型理由”的理论困境。

游叙弗伦难题的这种新困境,除了与上文提到的理论预设以及从“类法”道德的规范性权威逻辑转变为“实践”道德的规范性理由逻辑的不彻底性有关,还与西方哲学的传统有关。事实上,在西方哲学传统中,无论是柏拉图的理念论,还是黑格尔的绝对精神,抑或是康德的绝对律令,都试图以普遍而一元的根本概念去涵盖所有复杂的伦理道德现象。而到了现代,虽然规范性的理由逻辑亦强调实践与事实的多样性和复杂性,但许多元伦理学家仍未能真正摆脱西方哲学传统在本体论方面的桎梏,而企图以某种特定的预设性理由建构永恒的道德真理,认为理由作为规范性事实,其自身就足以作为稳定而普遍的规范性基础,从而使伦理理论获得具有实质性的规范性来源。

所谓规范性事实这一本体论预设仍然是缺乏解释的。当我们面对规范性事实的现实图景思考伦理生活的本质时,必然会进一步追问:为什么某一事实而不是其他事实能够成为选择的理由?为什么这一事实不需要奠基于任何其他事实就能够成为理由?为何该事实能对实践主体的心灵状态(道德动机)产生直接影响?而更为根本的问题在于,元伦理学家所设想的规范性事实何以等同于普遍(乃至永恒的)事实?除非是在虚构的形而上学意义上,否则,任何理由都不可能涵盖所有时空而成为普遍理由。对于这些问题,元伦理学家最终只是诉诸以理由为最终奠基的某种直觉。

综上所述,当代元伦理学家的理由观虽然已经呈现出在规范性追问方面的某种推进,但仍未能破除西方哲学传统因过分强调一元化、普遍化的永恒性而造成的幻相,仍缺乏对伦理生活实践性特质的关切,纯粹依靠语言分析和逻辑推演的元伦理学分析方式,使得理由与价值之间关系的游叙弗伦难题非但没有得出在形而上学、概念以及认识论方面融贯的答案,反而陷入更深层的困境之中。这种脱离实践的悬空预设,不仅无法解决游叙弗伦难题,而且在实践慎思方面带来了更大难题。要真正理解理由与价值的关系,伦理学的规范性来源及其基础必须实现彻底的实践哲学的转型。

三、实践哲学视野:破解游叙弗伦难题的新方案

实践是人们能动地认识和改造现实世界的社会性活动。人作为实践的主体,其活动的形式是主观见之于客观的现实行动。自亚里士多德以来,伦理学就一直被视为一种实践哲学。亚里士多德在《尼各马可伦理学》的开篇就强调:“一切技术,一切规划以及一切实践和抉择,都以某种善为目标,因为人们都有个美好的想法,即宇宙万物都是向善的(但目的的表现却是各不相同,有时候它就是活动本身,有时候它是活动之外的结果,在目的是活动之外的结果时,其结果自然比活动更有价值)。由于实践是多种多样的,技术和科学是多种多样的,所以目的也有多种多样。”(16)亚里士多德:《亚里士多德全集》,第8卷,3页,北京,中国人民大学出版社,1994。在这里,亚里士多德对实践的相关要素做了清晰的说明:一切实践都是有善的目的的,这个目的就是人的一种“美好想法”,因而实践必然是具有主体性的实践,更无法脱离实践主体的目的。这里的实践包括人的所有目的性活动,人的实践必定受人的意识与心灵影响,因而不仅只是关乎事实,且必定与作为主体目的的具体之“事”相关,人也因此能够根据自己所知之“事”进行选择和判断。主体所选择和判断的具体的“善”,作为实践之目的,是与具体的“事”相对应的。“每个人对自己所知的事情都会作出很好的判断,对于这些事情他是个好裁判员。”(17)然而,当亚里士多德对目的做进一步说明时,也表现出了其目的论的某种神秘性:“如若在实践中确有某种为其自身而期求的目的,而一切其他事情都要为着它,而且并非全部抉择都是因他物而作出的,那么,不言而喻,这一为自身的目的也就是善自身,是最高的善。”(18)亚里士多德:《亚里士多德全集》,第8卷,5、4页,北京,中国人民大学出版社,1994。尽管如此,德国哲学家赫费将亚里士多德伦理学归结为实践哲学还是恰当的。赫费认为,亚里士多德实践哲学模式的核心内容便是过一种合乎道德的、幸福论意义上的美好生活,使自己的潜能得到最大限度地发挥。(19)在他看来,亚里士多德的实践哲学具有鲜明的概貌性特征,体现了亚里士多德实践哲学的一种方法论原则及其动态的思维逻辑。(20)参见赫费:《实践哲学——亚里士多德模式》,74-81、123-146页,杭州,浙江大学出版社,2011。

近代以来,有不少西方哲学家十分重视伦理道德的实践性本质,比如,休谟就明确指出过实践哲学与思辨哲学的区分:“哲学通常分为思辨的和实践的两部分,而由于伦理道德总是被归于后一部分而被理解的,这就意味着(伦理道德)会影响我们的情感和行为,而超越知性的、平静的、懒散的判断。这一点也被日常经验所证实,日常经验告诉我们,人们往往受其义务的支配,并且在想到非义时,就受其阻止而不去做某些行为,而想到义务时,就受其推动而去做某些行为。”(21)David Hume.A Treatise of Human Nature(1888). L.A.Selby-Bigge(eds.).Oxford:Clarendon Press,1960,p.457.日常经验的验证与现实行为的激发乃伦理道德的实践性特征,是超越纯粹思维的。布莱克本(Simon Blackburn)进一步发展了休谟的这一区分,他强调,伦理学的实践地位决定了伦理学的意涵,所谓实践的,即是关乎行动之指引和行动之激发,因此,为了使得伦理理论真正具有实践意义,就必定要考虑到主体的“实践动力状态”(practical dynamic state),即某种关切、立场或者态度。(22)Simon Blackburn.Ruling Passions. Oxford:Clarendon Press,1998,p.91.在某种意义上,如前所述的元伦理学从“类法”道德向实践的转型,与这种取向是一脉相承的。

也有一些学者注意到实践的重要性并在语言分析视域中进行反思。英国牛津的萨默维尔学派(Somerville School)(23)指安斯康姆(Elizabeth Anscombe)、默多克(Iris Murdoch)、福特(Philippa Foot)三位牛津大学萨默维尔学院同一届本科的女性哲学家开创的哲学学派。她们非常注重实践与现实生活,也强调文学对伦理研究的影响。其他可归属于该学派成员或深受该学派影响的哲学家还包括戴蒙德(Cora Diamond)、纳斯鲍姆(Martha Nussbaum)、麦金泰尔(Alasdair MacIntyre)以及威廉斯(Bernard Williams)等。便十分重视实践的意义,认为传统、习俗、文化、时代等要素在实践中是不可避免的,因而在伦理与道德中亦是具有重要作用的。事实上,许多曾经在实践中形成的价值观念,在其实践基础丧失之后仍继续存在,并常被伪装为某种普遍而永恒的真理,但价值作为真实世界中的实存之物,其客观性并不在于一种静态的单一性,而在于与具体人类实践以及人类本质的动态联结。深受该学派影响的威廉斯也指出,当我们使用一些概念来试图描述现实世界中的事实时,可能会使用像“残忍的”“勇敢的”“慷慨的”这些作为“厚概念” 的伦理形容词,这些词确实有某种描述性的成分来指代某些自然事实或自然事实的某些特征,但是,我们不能指出“残忍”“勇敢”“慷慨”这些词所完全对应的自然事实到底是什么。(24)Bernard Williams.Ethics and the Limit of Philosophy.London:Routledge Press,2006,p.141.因为这些“厚概念”中除了描述性的成分外,还有某种规定性的成分,前者是这些概念与自然事实有所联系的部分,后者是这些概念与人类的“行动指引”有关的部分,也就是与实践有关的部分。这些概念所呈现的评价性方面的意涵,即与理由最为相关的部分,实际上与这些概念的描述性成分无关。这就说明理由无法仅仅依赖于自然事实而出现或被完整解释,理由不可能是某种抽象的、悬搁的规范性事实,而是具体化、情境化的实践状态,这一状态既包括真实世界中的种种事实,又必然与实践主体相关。

由此看来,对理由与价值何者优先的问题,第一个结论是:任何脱离人的自主意识的现实活动都不可能是真正的实践,反之,人的实践活动必受到主观认识、判断的支配,因此,从实践活动的主体性与目的性出发,所谓脱离价值判断的选择是不存在的。但是,仅仅基于这种实践哲学的辩护,依然不能从根本上解决游叙弗伦难题,因为在关于实践的追问中,哲学家们往往只能以一种静态的、绝对的关于目的之存在论试图在形而上学和认识论中找到终极的答案,而忽略了终极的并非静态的,归根到底是仍是实践的、动态的。马克思关于实践哲学的思想为我们解开游叙弗伦难题带来了更进一步的启示。马克思实践哲学的思想是批判继承以往西方实践哲学理论的产物,马克思虽不是第一个提出实践观点的思想家,但是第一个真正把实践与唯物主义、辩证法结合起来的哲学家,换言之,马克思把实践的观点引入唯物主义的本体论,从根本上克服了旧唯物主义的缺陷,第一次把对游叙弗伦难题的追问建立在实践的基础上。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中鲜明地标识了自己的实践哲学:“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是:对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当做人的感性活动,当做实践去理解,不是从主体方面去理解。因此,结果竟是这样,和唯物主义相反,唯心主义却把能动的方面发展了,但只是抽象地发展了,因为唯心主义当然是不知道现实的、感性的活动本身的。”(25)马克思的实践哲学所指的实践是人们能动地改造客观物质世界的对象性活动。马克思强调人的实践活动构成人类社会的历史,首先就是指人类的生产实践、生活实践。实践活动是人类所特有的,实践作为人的一种存在方式,使得人类具有不断迎合自身需要而改变客观世界的能力。马克思指出:“人的思维是否具有客观的[gegenständliche]真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。关于离开实践的思维的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”(26)《马克思恩格斯文集》,第1卷,503、503-504页,北京,人民出版社,2009。显然,在马克思那里,社会存在是世界的本源,其作为一种物质存在决定了社会意识的发展,唯心主义或者只是从客体、直观的形式去理解,或者将人的主观能动性抽象地发展。恩格斯在高度评价马克思富有实践意涵的唯物史观时,便是以黑格尔式的本体论哲学来做对照的,他指出:“它是从纯粹思维出发的,而这里必须从最过硬的事实出发。一种自己承认是‘从无通过无到无’的方法,以这种形式在这里是根本不适用的。”(27)《马克思恩格斯文集》,第2卷,601-602页,北京,人民出版社,2009。马克思主义实践哲学深刻地揭示了游叙弗伦难题之解陷入困境的理论根源,亦是对游叙弗伦难题之预设前提的有力批判。从马克思主义实践哲学(28)马克思本人关于实践的哲学观点以及马克思主义哲学中关于实践的讨论是十分广泛且重要的,对此国内许多学者(如高清海、孙正聿、杨耕、俞吾金、王南湜等教授)自20世纪80年代以来便有许多极具启发性的研究,关于“实践”的观念与意涵在当代中国马克思主义哲学的论域中亦有许多新的理论发展。但就本文的论述而言,实践作为一种主体性活动的特征是我们理解世界和理解规范性的关键所在。特别感谢匿名评审专家就此提出的意见和建议。的前提与视野出发,游叙弗伦难题之解可以从这样两个维度进入并由此找到一种逻辑自洽的阐释。

(一)实然维度——真实世界的现实性与系统性

依照马克思关于实践的唯物主义阐释,理由并不能成为空洞的概念或悬空的预设,因此,我们必须回到对真实世界的现实把握中,澄清理由在形而上学和概念方面的事实逻辑。所谓理由,并不是某种绝对、普遍、抽象而永恒的规范性事实,而是种种存在于复杂而又多样的真实世界中的具体实践。一旦脱离现实中具体的人、事、物去谈论事实和理由,就会陷入不切实际的悬空预设中。因此,立足社会生活实践,把握真实世界而对理由概念有所反思,成为解决游叙弗伦难题的重要实然前提。

从广义上说,我们无法断言人类尚未认识和了解的事物就没有存在的可能性,而人对所有存在的事实不一定都能够了解和认识,因此,康德明智地区分了“现象”与“自在之物”,将作为目的之对象的客体世界分为“此岸世界”与“彼岸世界”,把可认识的“现象”归于此岸,将不可认识的“自在之物”置于彼岸。(29)康德:《纯粹理性批判》,17页,北京,人民出版社,2004。依照康德的逻辑,我们所持有的理由以及对价值的感知都属于前者,而悬空的事实则属于后者。在本体论意义上,事实存在优先于价值存在,这不仅符合人之价值观的生成逻辑,亦是这种逻辑中不证自明的常识。但是,如果把事实所在的世界抽离到彼岸,在这样的预设之中,我们不得不面对两种关于真实世界的难题:一是到底哪个世界才是真实的?现象世界是否只是柏拉图所说的“洞穴中的影子”,而真正真实的世界则是那我们永远难以到达的“洞穴外”的彼岸世界?二是如何理解事实与理由、价值之间的真实关系?非规范性的事实以及具有规范性的理由与价值,它们之间是否就是一种简单的单向度关系?所谓的理由,如果存在于真实世界之中,其是不是必然先验地存在于我们对于现象的认识之中?

我们在道德哲学上追问的规范性并不是一种彼岸世界的真理,而是存在于人类现实社会生活中具有价值意义的事实,这正是马克思所讲的实践活动所包含的。实践活动是现实的、感性的人的活动。所谓实践是现实的,因为它在我们所生活的世界中是真实存在的,并且会对我们所处的时代与社会以及我们个人产生真正的影响。这种实践又是感性的,因为它必然涉及实践主体内在的实践动力状态,与理由、价值等认知和判断紧密相关。不仅如此,人的思维之真理性还需要在实践中得到证明,这说明真正的事实只有基于实践并通过实践才能被呈现,真实世界的现实性也绝不能脱离实践。无视实践的规范性事实只是一种虚空的彼岸存在,不可能成为此岸价值与理由的基础,而真正的规范性事实是能够通过实践来验证的。真实世界中的规范性并非单向度地以所谓的规范性事实为依归,而是基于人的能动实践与真正的事实之间构成系统性关系的,正是这种关于真实世界与实践之关系揭示了真实世界的现实性与系统性特征。那些超越于我们生活的、想象中的彼岸,尽管充斥着所谓的“自在之物”,但于人类伦理生活的实践而言,都是虚幻而不实际的。即便我们生活在洞穴之中,只能看到洞穴中的倒影,但如果这就是我们所处的现实,亦是我们实践所依据的真实世界的样式。理由是与真实世界相联系的,不可能属于神秘的彼岸,更不是不可名状的彼岸世界之单向缩影,而是种种历史、文化、时代、习俗中为我们所承认和接受的实践,是我们在实践过程中所形成的关于实践的事实。如果将价值、理由与事实置于同一个现实世界的真实场域中,被设想为彼岸的事实与被设想为此岸的价值及理由并不可能发生由彼生此的线性关系;在真实世界的社会实践中,作为实践主体的人类所信奉的价值及所接受的理由,会不断通过我们的实践而改变乃至创造出新的事实,价值、理由与事实的关系并不是线性的先后关系,而是具有系统性的交叉循环关系。元伦理学家无论持何者优先的观点,一旦他们将论辩建立在同一预设前提之上时,就已决定了这是一场无解之辩。这个预设前提就是:以规范性事实(理由)为核心,直接沟通彼岸的事实与此岸的规范性,试图找到一种纯粹而普遍的公式,其逻辑的自洽性是无法被证明的。

(二)应然维度——回归规范性的实践逻辑

在本体论意义上,元伦理学家常把理由理解为某些具有规范性特征的事实,而事实又往往是属于彼岸世界的普遍之物。事实上,规范性并不是抽象而悬空的律令,而是一种作用于人类现实生活的引导,是对人类语言、习俗、制度、传统等具体实践的约束与界限。因此,我们不能单从事实层面来讨论规范性或规范性事实,规范性背后蕴含着真实世界中更为丰厚且复杂的实践逻辑,对规范性的认识或者对规范性理由的把握,不能仅仅局限于对事实的形而上追问,规范性事实归根到底是实践的产物,或者说是人类实践本身。诚如马克思已经在《哲学的贫困》中所揭示的:“纯粹的、永恒的、无人身的理性”(30)是值得批判和反思的,我们不能“假定被当做不变规律、永恒原理、观念范畴的经济关系先于生动活跃的人而存在;再假定这些规律、这些原理、这些范畴自古以来就睡在‘无人身的人类理性’的怀抱里”(31)《马克思恩格斯文集》,第1卷,599、608页,北京,人民出版社,2009。。因此,不可能存在先于人类实践的规范性与规范性理由,所谓先于价值、先于实践的规范性事实(理由),只是一种“无人身的人类理性”的幻相,如果回到生动活跃的人类实践中,我们便能形成一种不同的理由概念,以回归规范性的实践逻辑。

实际上,西方哲学传统中对道德的隐喻在一定程度上预示了哲学家们理解规范性的局限。西方的道德观念深受基督宗教传统的影响,常常以“法”(法则)为隐喻,认为道德律令起源于某种权威,而忽视了人类实践中变化、发展的伦理关系。在这样的隐喻中,道德的最终落脚点并不是推动“人”的实践,而是“神”的救赎。在这种理论思维中形成的理由概念强调证成性与正当性:理由即是某种事实,依赖于这些被称之为理由的事实,可以证明某些事情是对的、合法的,其围绕的不是实践方面的适宜性,而是理论方面的合法性与权威性。因此,理由概念更多的是诉诸人抽象的直观能力,而不是具体的(包括情感的)感知能力,因为前者才能确保道德像法一样做到不偏不倚。虽然当代西方伦理学中的理由转向运动已经在某种程度上意识到这一思想传统的问题,看到了所谓道德的“不偏不倚性”背后的新教观念与预设,而重新对个体性、特殊性、实践性有所重视,但在本体论层面,其对理由的理解仍未能摆脱着眼于普遍性、永恒性的悬空预设。

所谓规范性,归根到底所指向的是人类如何生活、如何实践的问题,因此,一种具有实践意义的道德更像种种经由历史沉淀与实践验证的“道路”,是在特定实践场域中人类对“当前生活方式”“未来发展道路”不断做出选择的结果,而非种种来自彼岸的“法令”。理由并不是一种先于价值的规范性事实,而是理想生活与人类解放在实践方面的呈现。理由实际上离不开(也不应该离开)人类具体的生活样式以及植根于人类本质的实践,在本体论意义上,理由是特定的实践,而不是悬空的事实。在中国话语中,理由即符合道理之缘由、事由,中国人对“理”有自己的一套阐释,其核心在于“天人合一”的实践过程与心性价值,而“由”亦有方法、道路之意,符合规律的方法即能提供理由。而西方话语中的理由,更多的是把现实中生动活跃的实践主体理解为抽象的理性能动者,并构想出一幅这样的图景:能动者依据理性能力而获得种种证据,并且,通过这些证据而确保种种判断和信念的真值。事实上,理由是具象、复杂而多元的,不应被抽象化为一种绝对而普遍的规范性,要真正理解什么是“理由”,所谓“有理由做某事”,就要理解实践中的人对现实复杂情境的适用性、选择性。为什么用此理由而非彼理由,又和具有价值判断能力的人之价值观有关,这就是马克思所说的“感性的人”的能动性。在这种实践逻辑下,理由概念不单单是指某种单薄的事实或事物,而是一种综合而丰富的实践状态,因而理由概念本身就有价值意涵,其不可能是自然事实的简单衍生,亦不是一种抽象的规范性事实,而是人类在漫长的实践活动中对价值实践的凝结。

毫无疑问,实践活动一定带有实践主体的目的,而这个目的就是人的一种能动性表达,因而实践必然是具有主体性的实践,并且无法脱离主体的目的。这里的实践包括人的所有目的性活动(而不仅是指道德活动),因此,人的实践必定受到人的意识与心灵的影响,不可能只关乎事实是什么,且必定与带有主体目的的具体之事(比如个人的想法、处境)相关,人也因此能够根据自己所知之事而进行选择和判断,形成相应的规范性。主体所选择和判断的具体的“善”,作为实践的目的,是与具体之事相对应的。由此来看,任何脱离人的自主意识的现实活动都不可能是真正的实践,亦不可能成为真正的规范性基础。同时,人的实践活动必然受到主观认识、判断的支配,规范性必定与人以及人的具体实践相关,与实践主体对规范性的认识程度相关,脱离实践的规范性是不存在的。而实践必然要求主体心灵处于一种实践的动力状态,即持有相应的态度、关切和立场等,这些动力状态本身即是对某些特定价值的承认和接受,只有在此基础上,某些实践方式与选择才能构成主体实践的理由,才能形成所谓的规范性。因此,价值或规范性就存在于实践活动本身,价值与理由在实践过程中是有机统一的。

显然,在社会实践中,围绕真实世界的实然层面与围绕实践主体的应然层面是密不可分的,而主体对价值的感知便是使两者相互联结而完成实践的关键所在。基于这一理解(如表2所示),我们从马克思实践哲学的视域提出道德规范性来源的两个维度:实然维度与应然维度。

表2 实践的静态要求与动态要求

理解道德规范性的来源,首先,要理解实践中的真实世界,理解实践主体如何在实践动力状态中对周遭世界有所认识及再现。只有根据实践活动与实践主体所处的现实场景去认知相应的事实,才能认识真实的世界。这便是实践哲学的实然维度。其次,要结合实践主体的能动性理解主体实践的过程,理解人所具备的内在心灵机制及激发实践的动力状态,理解人如何把对世界的再现和判断转化为对价值的历时性、连续性把握,进而形成激发、引导、推进实践的理由,形成道德的规范性。这便是实践哲学的应然维度。所谓价值,并不像斯坎伦、帕菲特等当代西方学者所设想的那样,并不是一种关于某物提供理由的高阶性质,一种封闭在理由世界中的抽象概念;相反,价值来源于实践过程中具体的“事实”,同时也通过实践作用于事实,是主体创造性实践的产物,究其本质,是实践中的主客体关系而非脱离实践的事物性质。所谓规范性事实只能来源于实践,理由亦只能作为某种实践而成为事实,其实践意义来自植根在人性本质的价值,即马克思所说的“人的自由解放”,因而在实践中,我们不可能跳过价值的中介而获得任何真实的理由,不可能忽视实践的动态要求,不可能仅仅在认知真实世界后就能触发或完成实践。同样的一个事实能否成为适用于所有人的规范性理由,能否与实践主体的心灵状态发生联系而满足实践的动态要求,会受到其他条件的影响,其中最重要的仍是人的实践。脱离人类本质与具体生活样式的种种事实本身不具有任何价值,更不能提供理由,只有在实践中,具体的人、事、物才有其规范性意义。

在西方分析进路的理由观中,“彼岸世界的桎梏”始终存在,伦理生活的实践特征仍未得到足够的重视,因而关于理由与价值的伦理学讨论也只能沦为束之高阁的玄学,不仅会陷入游叙弗伦难题之中,而且也无法指导我们的生活。本文通过对真实世界的实践意涵及规范性的实践逻辑进行梳理,理由与价值何者优先的难题已得到了一定程度上的解决,而这种解决并不是让我们相信何者(价值或者理由)优先更具有合理性,而是就难题本身有所反思和超越。如西方学者们所注意到的,这一难题的出现是他们追问规范性时不可跨越的,如何理解价值、理由以及两者的关系时常成为理解和解释规范性的“拦路虎”,各家都对此“伪命题”争执不下。尽管我们承认元伦理学家关于事实、价值与理由的许多精细化的讨论确实在其各自的论域中有所推进,但对于当代中国伦理学的发展而言,关于价值与理由之游叙弗伦难题,其重要性不仅仅是对于规范性的伦理终极难题的追问,而更重要的是,这些元伦理学家仍未解决的“难题”让我们看到了西方元伦理学理论自身的局限。因此,打破既有的理论桎梏而援引更多的思想方法来超越这一局限,不仅是回归伦理学之实践本质的必然要求,也是当代伦理学理论进一步发展和推进的必要前提。本文通过对马克思主义实践哲学的引入,不仅在文本阐释和理论推演的意义上,说明了理由和价值何者优先的难题根本就是一个伪命题;而且在方法论和理论自觉的意义上,尝试了一种新的致思路径以回应乃至超越当代西方最前沿的哲学讨论。