风格的代际转移:中国第五代、第六代导演的计量学研究

2021-08-02范倍郭柳蹊

范倍 郭柳蹊

摘 要:将计量学方法应用于第五代第六代电影的研究中,可以把风格的代际转移进行一定程度的可视化呈现。第五代电影风格更统一,青睐宏大叙事与深刻主题,表现的人物或异于常人充满英雄色彩,或是帝王将相,整体节奏也较快。相较于第五代,第六代电影风格更加多元,很难用简洁确切的语言进行概括。然而,生活化叙事、较长的镜头以及平凡甚至边缘的人物可以概括大多数第六代导演的作品特点。

关键词:计量电影学;第五代导演;第六代导演;电影风格

中图分类号:J903

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2021)03-0072-14

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.03.010

第五代导演通常是指“文革”后首批毕业于北京电影学院的学生,他们的作品被称为第五代电影;第六代电影是指1980年代中期至1990年代初期毕业于北京电影学院并开始自己创作生涯的导演们的作品。此后,其他院校的毕业生如张扬、金琛等导演的作品也被归入第六代。这两代导演创作历程长,也因此产出了较大量的作品,且至今仍活跃于影坛。这两代导演对于中国电影的巨大贡献有目共睹,针对这两代导演的研究自是数不胜数。

有别于其他研究,本文首次运用计量电影学方法对中国第五代和第六代电影进行量化研究,通过搜集整理两代电影人所创作的267部影片的镜头数据,尝试解析第五代第六代电影风格代际转移的具体表现。

所谓计量电影学,即是将计量学方法、大数据技术引入电影研究,[1]这种引入拓展了电影研究的路径,也促进了电影学的跨学科发展。经过巴里·索特(Barry Salt)、戈纳斯·塞维扬(Gunars Civjans)和尤里·齐维安(Yuri Tsivian)等人的努力,计量电影学关注日彰。

作用于影片风格的因素极其多样,其中很多因素涉及美感等主观判断而不可或无法计量。然而,镜头数量与镜头长度几近绝对客观,因而成为电影计量研究中被广泛采用的计量参数。根据镜头数量和镜头长度,可以计算得出另外两种数据,即平均镜头长度(Average Shot Length,缩写为ASL)和剪切摆幅(Cut Swing,缩写为CS),前者反映了影片节奏(通常来说,ASL愈小,则影片节奏愈快),而后者则反映了镜头长度的离散程度(CS愈小,则镜头长度所集中的范围越小)。

一、从第五代到第六代:更长的镜头与更多元的风格

借助计算机智能分析软件,我们获取了第五代、第六代共计267部影片的镜头数据。经计算,发现第五代电影的平均高镜头长度(ASL)约为7.11秒,剪切摆幅为9.80,第六代电影的ASL为9.66秒,剪切摆幅为16.50。显而易见,第六代的影片节奏要慢于第五代,镜头时长的离散程度明显大于第六代。

(一)引人注目的长镜头

“长镜头”是广受认可的第六代的风格特征之一,虽然两代代际总体ASL相差不算悬殊,但除去陆川、管虎这两位一贯不多用长镜头的导演和宁浩这位进行商业片转型较早的导演外,其余导演的ASL均超过7.5秒,同第五代导演形成了鲜明对比(见表1)。

要探究个中原因,还需回归两代导演不同的创作成长环境。

1.对前辈的反叛与复归

第六代是历经变革的一代,从儿时的拨乱反正到青年时期的改革开放,外部作用在他们内心种下了颠覆与改变的种子。

中国电影的代际划分始于第五代,也即代际划分是以第五代为基点,向前后推演分类而成。虽然北京电影学院85届很多学生认为代际划分以年龄的标准倾轧了个体独特性,[2]但亦有自我标榜“第六代”以期同前辈影人形成明显区分的言论。胡雪杨便称“90 届( 85 班) 五个班的同学是中国电影的第六代电影工作者”[3]。然而,不论对代际划分持何种态度,第五代学长们一定程度上必然是第六代电影工作者学习与超越的目标。

如果说第六代导演试图开辟完全不同于第五代导演的新路途,那么他们却有意无意地靠近第四代导演。第六代导演在北京电影学院学习时,第四代导演谢飞、郑洞天也在北京电影学院任教。这些推崇长镜头理论的老一辈影人对第六代导演产生了切实影响。[4]

事实上,第六代导演并不抗拒所有第五代导演,只是反感当时横亘在他们创作道路上的“第五代大山”。这种渴望超越的心态不是非理性的,而是经过审慎思考的。王小帅对第五代偏好长镜头的导演田壮壮就颇有好感。[5]

相较于第五代书写过去的早期特征,第六代自创作伊始就在书写自己、书写当下。郑洞天认为,这种创作的自我意识与个人经验是第六代导演独有的,因为只有第六代才拥有拒绝集体无意识的条件。同时,他认为第五代中只有田壮壮规避了这种集体无意识,[6]这也是第六代导演较为推崇田壮壮的原因。

2.國内外理论的影响

相较于第五代导演学习时期相对贫乏闭塞的状况,第六代导演学习期间中国社会已经大为开放,资源日益丰富。他们在学校里已经接触到了来自世界各地的电影理论,转码拷贝技术的发展也使得他们有机会观摩国外各类优秀影片。其中,安德烈·巴赞的长镜头理论和意大利新现实主义电影对他们影响至深,王小帅就曾从杂志中撕下费里尼的剧本以便观摩学习,[7]贾樟柯称德·西卡对自己创作影响最大。[8]

事实上,这些理论的影响不仅仅局限于视听语言或剪辑手法,更启发了他们的表现对象与主题。因此,第六代电影中充斥了前人少有涉及的人物类型,表现主题也突破性地集中于都市普通人的存在困境。表现对象必然影响视听语言的选择,第六代导演们必须探索出新的视听风格范式。

第六代导演在北京电影学院学习时,也大致是台湾新电影运动方兴未艾时。如果说新浪潮运动、新现实主义在时间与空间上都未免有些遥不可及,台湾新电影运动却是发生在当下、发生在身边的可以效仿的样板,于是理所当然地得到了推崇。在此期间,侯孝贤还赠与了北京电影学院六部影片。这种来自宝岛台湾的影像风格无疑也被第六代导演消化利用,尤其为贾樟柯充分借鉴。[4]

3. 技术革新与纪录片

第一台磁带摄像机问世于1950年代末期,1990年代数码摄像机横空出世。这两种新设备为电影创作提供了更多可能性。相较于老式摄影机沉重庞大的结构,新式摄影机更适宜长时间手持拍摄。同时,较之老式摄影机,新式摄影机花销更小,降低了创作成本后,便自然而然地给予了更多人独立创作电影的可能。

第六代导演恰恰是在这一时期步入影坛的,于是理所当然地接触到了新型设备,也敏锐地发掘并利用了其特质。面对第五代导演难以突破的话语模式,大部分第六代导演选择了手持摄影与延长镜头时长,希望藉此开拓独属于己的新道路。

事实上,第六代导演的崛起同中国新纪录运动在时间上也几近重合。也许是轻便的设备引发了共同的追求,也许是相互学习借鉴,第六代电影的纪录风格已成显著特征。换言之,第六代电影中漫溢着长镜头所强化的写实感。

技术革新带来的影响其实远不止于此。1958年,我國第一台黑白电视机诞生。1970年12月26日,我国第一台彩色电视机诞生。相较于第五代,第六代自小就浸润于影像文化之中,因此对影像文化更加熟稔,也更加能够自如地进行影像层面的思考和反思,他们对电影的认识也许更能抵达电影的本性。反观第五代电影人,他们自小能接触的文化产业也许更多是戏剧或戏曲。

正是由于这种差异,第五代虽然“丢掉了戏剧的拐杖”,却又借用“文学”作为支撑物,大多数作品都改编自文学作品。相对地,第六代导演并不追求戏剧化或文化化的故事,他们的很多影片呈现编导一体的特征,但这也使得第六代电影的“可看性”或“娱乐性”急遽下降。

但是,第六代导演并非人人都偏好使用长镜头(图1),管虎、陆川、宁浩这一时期的ASL便明显低于同时期其他导演(图2)。

陆川的首部作品《寻枪》就采用了类型化创作策略,将警匪、悬疑等多种因素融入戏剧化的叙事中,也因为姜文的强力介入而杂糅了其他风格。后期陆川又拍摄了《九层妖塔》这种纯商业电影。可以说,陆川从未拒绝过商业性。他于1995年开始在北京电影学院就读,晚于大部分第六代导演,而他就读时也恰好是王小帅等人陷入创作危机的时期。目睹了他们的困境,陆川很早就开始思考商业与艺术的平衡,希望创作观念保持“与体制间的对话”[9]。

同时,台湾新电影运动在北京电影学院备受推崇时,陆川并未在北京电影学院就读,这种影像风格对他的影响自然不如当时正在就读的学生深刻。

宁浩入学较之陆川更晚,2003年才于北京电影学院毕业,但他和陆川的创作时期基本重合,两人处女作的问世时间相差不到一年。然而,没有在学校中受到台湾新电影运动的影响,并非宁浩电影的ASL低于第六代其他导演的主要原因。

同管虎一样,宁浩的ASL是由“疯狂”系列商业片拉低的。在拍摄了《香火》《绿草地》两部很有第六代特征的影片后,他选择利用商业电影突围。在接连拍摄了《疯狂的石头》《疯狂的赛车》两部极其成功的商业片后,宁浩试图融合艺术思想和商业特色的作品《无人区》却未能上映。受此打击,宁浩又退回了商业片领域。

管虎也是第六代中商业化比较成功的导演。他从未把艺术性奉若神明,在面临生存压力时,他也不惮拍摄很多电影导演不愿涉足的电视剧。在拍摄电视剧的过程中,他逐渐了解到了广大人民群众真正喜闻乐见的不是碎片化的、个人风格强烈的第六代主导作品,于是希望拍“很有味道的商业电影,或者比较好看的艺术电影”[10]。这种追求直接导致了他的平均镜头长度(ASL)明显低于其他导演。

(二)独具个性的多元化风格

再对两代导演的电影镜头长度对数化后做正态性检验,在0.01的显著性水平下,第五代导演的电影有37部通过正态性检验,第六代导演的电影有28部通过正态性检验,而好莱坞影片都符合正态分布。[11]这表明两代电影都与好莱坞电影的影片风格相去甚远。

再利用ASL以及剪切摆幅数据计算得出概率密度函数,并绘制为小提琴图(图3由于函数特性,图片中出现小于零的部分,现实中不存在)。

从图3可以发现,第五代导演的ASL集中在5~10秒区间,而第六代导演的ASL在5—15秒区间分布较多;第五代导演的剪切摆幅主要集中于5—15,第六代导演的剪切摆幅集中于5—25。由此可知,第六代电影风格的内部差异更大,也即导演与导演之间风格差异较大。究其原因,仍要回归时代背景。

首先,相较于第五代导演学习时期相对闭塞的环境,第六代导演能够接触到的风格流派更加多元,于是有了更多可以追求的目标与方向。另外,由于投入学习的时间晚于第五代,此时电影也相对多发展了一段时间,于是整个电影艺术也具有了更多元的风格。

其次,第五代导演正式开始创作时,国营制片厂堪称最佳选择或唯一选择。在国营制片厂相近的体制与服务于统一文化要求的双重驱动下,作品容易呈现趋同风格。加之由于在同一制片厂就职时协作拍摄影片容易相互影响与学习,也使得第五代电影的总体风格特征更明显、更易于把握。

这种制片厂的工作经历也让第五代导演养成了“妥协”的习惯,正如陈凯歌拍摄《大阅兵》时“没有预计到在筹备、拍摄、后期工作以及送审过程中会遇到这么多困难”,但还是改变自己适应客观条件,使这部“基本失败的作品”[12]上映了。

然而第六代导演毕业时,国家对电影业投资政策的转变和由于体制改革的不彻底造成的发行渠道不畅,使得电影市场持续滑坡,[13]制片厂已经无法为他们提供如同第五代一般的成长沃土。在这种情况下,第六代导演们被迫获得了更多选项——在气息奄奄的制片厂虚耗光阴,还是转向前途不明的社会制片公司?再或者投身个人电影?不同的选择会自然而然导向不同的风格趋向。

同时,面对这种情势,第六代导演们也做好了“艺术上可能有所成就,也可能一事无成, 卖不出去, 一分钱也收不回来”的打算,于是创作时也抛开了意识形态与商业票房的桎梏,着力表现自己想表现的东西。而每个人千差万别的生活经历与内心感触,也造就了各有特色的风格。可以说,第六代导演的个人风格的多元化从他们开始创作时就已注定。

二、从艺术到商业:市场作用下的趋同与求异

针对第五代第六代电影的研究中多有提及变化,数据也证实了这一判断的正确性。事实上,两代电影人中只有极少数的作品风格一以贯之,大多数导演的影片风格都发生过变化。

(一)风格化的成型与变异

虽然第五代第六代导演都在不断创作新的作品,但在风格上最深入人心的还是他们的早期作品。部分导演,如彭小莲、娄烨等,风格则始终如一。

1. 第五代的变化

事实上,第五代导演们的影片风格在1990—1995年期间发生了些微变化,主要表现为ASL急剧下降。但是,这种变化相较于他们在2000—2005年期间发生的变化来说,并不算是颠覆性的。同时,也正是在这一时期,很多第五代导演拍出了风格成型的集大成之作。因此,我们将这一时期的影片与1990年代之前的作品统一归为风格“成长期”作品。

部分导演的ASL的骤降发生得较早,图4中张艺谋、孙周、吴子牛导演的ASL都在1992年达到了最高值,之后直转急降。除了张艺谋因为自身地位的特殊性和创作观念的复杂变化,ASL不断反复,孙周、吴子牛导演的ASL几乎没有回升过。

另外一些第五代导演的ASL变化则发生得较晚,如黄建新和夏钢的ASL在1994年骤降(图5)。

饶曙光先生认为,1990—1995年间的变化只是改革开放后中国电影从“新时期”转向“后新时期”的明确呈现。[14]由于电影制片周期的问题,变化体现在影片中具有一定的延时性。同时,他將1990—1992、1993—1996、1997—2000(该文发表于2001年)分为三个时期,[15]本文的镜头数据也恰好印证了他的论述。

这一时期,国内电影市场有所萎缩,1992年观影总人次降至105亿,发行、放映收入分别减少17.9%和15.7%[16],同时,计划经济也逐步退出历史舞台。于是,第五代导演不得不自谋出路。在《菊豆》《大红灯笼高高挂》因种种原因上映受阻的情况下,张艺谋及时调整,拍摄出了多方叫好的《秋菊打官司》并凭借此片斩获金狮奖,陈凯歌也凭借《霸王别姬》再次成为海外影坛的关注热点。紧随其后,其他第五代导演也开始谋求国际影响力,于是《五魁》《二嫫》等影片应运而生。这种先后性表现在数据上,则是1990—1995年间的两次较大规模的ASL下降。

2. 第六代登上舞台

1990—1995年间,张元、王小帅、管虎等导演已经拍摄了自己的处女作,至2000年,除了个别导演,第六代导演已基本完成了影坛初亮相。虽然时间跨度小,但这一时期部分第六代导演的影片风格也发生了改变。同时,初登场的他们也有一些共性,如边缘性立场与主题、“非法”拍摄影片、编导一体等,在镜头数据上,最引人注目的就是明显高于第五代的剪切摆幅。

自初涉创作到这一时期,第五代电影的ASL为8.44秒,剪切摆幅为11.26,第六代电影的ASL为11.89秒,剪切摆幅为19.65(图6)。

从图6可以看出,这一时期的第五代电影的镜头长度长于第五代总体镜头长度,且8.44秒的ASL数值并不算太小,也即这一时期第五代电影节奏不算太快。但是,无论是总体还是这一时期,两代电影的剪切摆幅差距都较大。选取张艺谋的《红高粱》(1987)和贾樟柯的《小武》(1995)制成影片趋势图(图7),则可以清晰地反映剪切摆幅差距较大的原因。

两部影片ASL和剪切摆幅如表2。

由于超长镜头的存在,最长镜头与最短镜头之间差值过大,因此第六代电影的剪切摆幅明显大于第五代。亦可发现,正是这些超长镜头拉高了ASL,其余长度中等的镜头同《红高粱》相差不大。

这一时期,第六代电影的关键词是边缘性,很多导演都选择了用电影这一艺术形式表现当时青年关注的摇滚音乐、当代绘画与行为艺术,如王小帅《冬春的日子》、张元《北京杂种》,这同他们中许多人有美术学习经历分不开。另有何建军、管虎等导演,关注非正常的、游离在体制外的主题,如精神病院和都市青春。

而在叙事层面上,第六代导演也做了很多创新与突破。如果说第五代导演戏剧性方面“需要补课”[6],第六代却是主动拒绝戏剧性。他们刻意在叙事结构上做创新,用叙事结构来贴合主题,如何建军《邮差》利用空间的重复打造具有层次性的叙事结构,张元的《妈妈》干脆放弃了线性结构。“缺陷”成为“特色”。

(二)市场上的突围与困境

自1992年票房收入锐减引发了一系列连锁反应,如国营制片厂式微、社会资本与外资涌入电影,加之新版《电影管理条例》的颁布与执行“入世”以来进口分账影片的引进等,无一不挤压着国内导演的生存空间。于是,第五代、第六代导演都开始积极寻找出路。

第五代中, 张艺谋、陈凯歌以“大片”率先突围,另有部分导演转而拍摄“新主旋律影片”。

而这一阶段,却是第六代导演逐渐归入主流的重要转折时期。在这种主流的尝试中,第六代导演不断探索,加之中外合拍片逐渐放开,第六代导演话语权弱于第五代容易被资本裹挟,导致这一时期第六代影片风格愈发杂糅。

1.“大片时代”

自从《红高粱》获奖后,张艺谋俨然成了国内地位最高的导演之一。在“走向世界”的迫切需求下,张艺谋也得到了切实的好处:被列为禁片的《大红灯笼高高挂》和《菊豆》因为《秋菊打官司》在国际上获奖而开禁。但是,紧随其后拍摄的《活着》不但国内被禁,在国外的反响也较为微弱。

在电影市场萎缩与职业生涯阻滞的双重压力下,张艺谋做了多方尝试,拍摄了表现上海繁华的《摇啊摇,摇到外婆桥》、展现都市文化的《有话好好说》,以及回归寓言化模式的《我的父亲母亲》,可惜都未能获得票房成功。在这种情况下,张艺谋再次利用国际影响力谋求国内市场的认可,于是通过2003年内地与香港合拍的《英雄》一炮而红,正式开启了中国的“大片时代”。

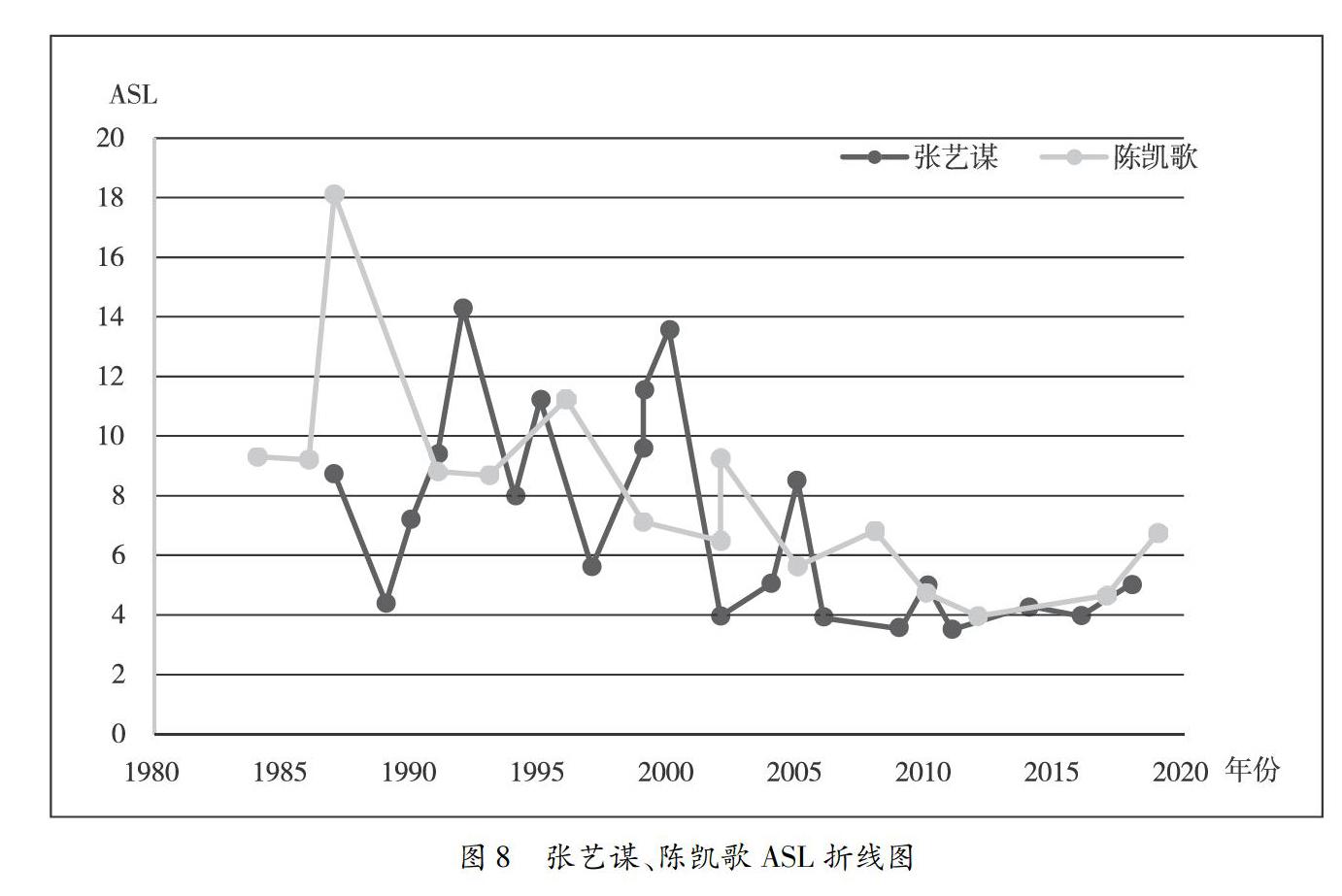

虽然票房极佳,但《英雄》也备受诟病,争议集中在叙事的不完整性、人物的扁平化与“后情感主义”[17]的娱乐化导向。但是,在《英雄》之后,张艺谋彻底踏上了商业“大片”的征途。除去《千里走單骑》这部“牺牲票房挽回口碑的文艺片”[18]之外,他的影片的ASL再也没有超过5.10秒(图8)。

其他电影人是否受到了张艺谋《英雄》的影响暂不得而知,但是《英雄》对陈凯歌产生了实在的影响。[19]在2005年拍摄了《无极》之后,陈凯歌的影片的ASL再也没有超过7秒。事实上除了《梅兰芳》这部想要重现《霸王别姬》的辉煌的影片[20]和《妖猫传》这部近年作品,其他影片的ASL甚至没有超过6秒(图8)。

然而,事实上参与“大片时代”的导演当属少数,能获得执导《英雄》一般“超级大片”的资源的导演更是少数。换言之,在当时的全球经济体量下,根本无法承载第三个人拍摄“超级大片”。因此,能够以“大片”突围的,实则仅有张陈二人。

2.新主流电影

在经济体制改革、电影市场低迷、国外影片“入侵”的情况下,第五代导演还做出了另一种重要尝试,即拍摄“新主流电影”。

所谓“新主流电影”,指顺应了市场经济体制改革的主流电影。新主流电影有三个特点:融合艺术性与说教性、同步实现社会效益与经济效益、面向国内观众而非国际市场。[14]事实上,第五代导演对“新主旋律”的探索远早于对“大片”的探索,参与到这一浪潮的第五代导演数量远也多于致力于“大片”的导演。

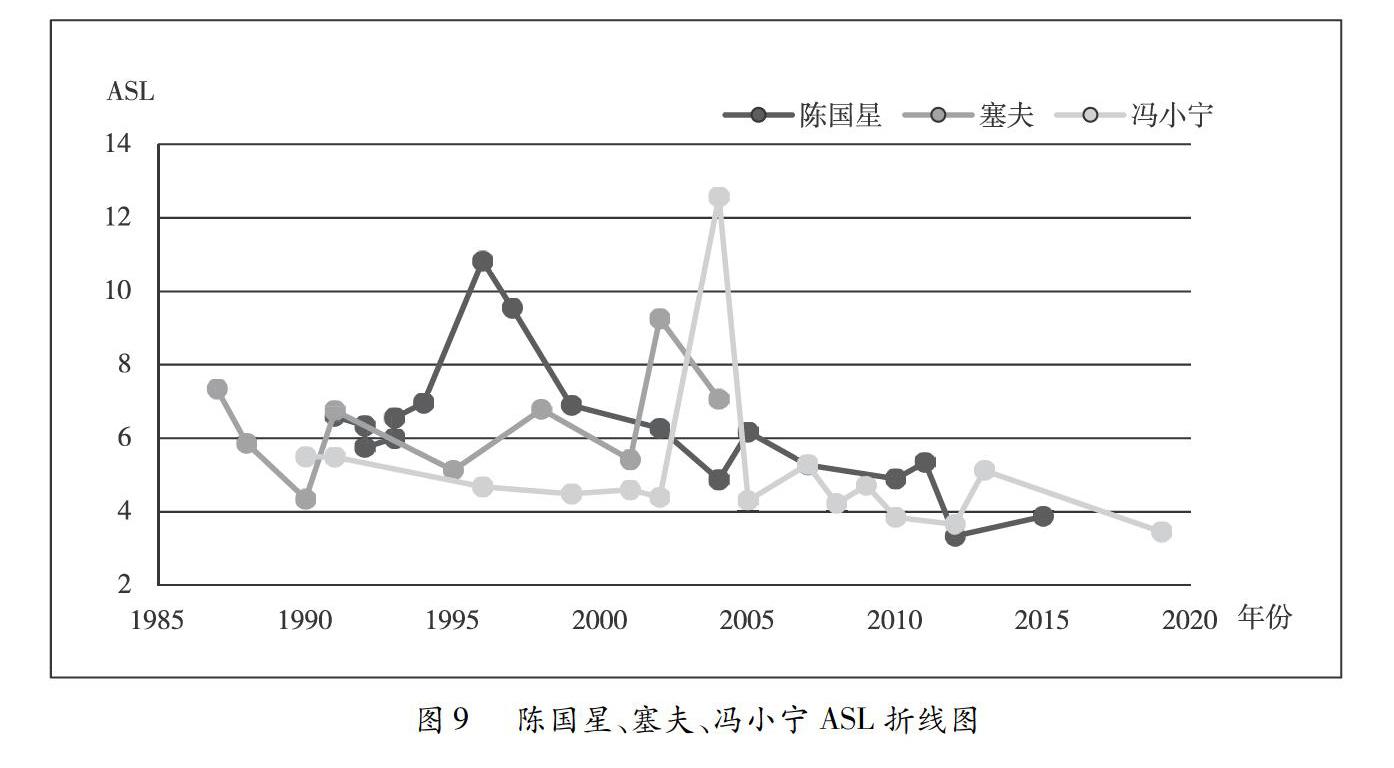

图9中展示的三位导演都在新主旋律电影中有所成就,并因此形成了自己的类型化风格。

陈国星在拍摄了《孔繁森》(1996)后,基本转向“英模电影”的类型化拍摄,他的ASL也呈现下降趋势,意味着他对具有吸引力的商业化元素的运用愈发熟稔。冯小宁善于拍摄战争片,后来他的类型化创作中又多了灾难片,这种类型化的创作方法使他的ASL基本稳定地维持在较低值。塞夫作为蒙古族导演,一直同其妻子麦丽丝从事民族电影的创作,这三位导演都拓展了新主旋律电影的可能。

3. 第六代融入主流的实践期

从1996年长沙会议之后,第六代导演便逐渐被纳入主流。又历经了研讨会与座谈会,在政府的相应措施与支持和第六代导演的配合下,他们于2005年基本告别了地下电影。[21]

张元、王小帅等人的电影风格调整得较早,2000年之前ASL就有所下降,而以宁浩为代表的另一批导演于2005年后才逐步改变了自己的影片风格(图10)。在融入主流的尝试中,他们仍不改对小人物、边缘人的关注,但也吸收了一些商业片元素,如《卡拉是条狗》中使用了葛优这一高人气专业演员。然而,除了宁浩这类在商业片有着长足发展的导演,其他导演融入主流的努力并不算成功。

事实上,第六代导演并非主动抗拒“主流”,他们受够了非法拍摄带来的压力,[22]因此十分珍惜自己的作品被国内观众看到的机会。[23]因此,当拥有了选择的权力时,他们从未想过再次回归地下电影。换言之,第六代每位导演都试图在商业性与艺术性之间寻求自己的平衡点,只不过有些导演没能成功。

在融入主流的实践中,张扬的创作却似乎陷入了困境。《过年回家》虽然斩获国际奖项,在国内却不温不火;《绿茶》虽然融合了炙手可热的明星以及卖座编剧撰写的剧本,甚至配乐都出自名家,却仍票房惨淡。在这一时期同张元陷入相似困境的还有路学长、王小帅等。因此,观众们也许记得他们的某些作品,却不一定记得他们的名字。

通过对比图(图11)发现,“突围期”第六代电影节奏明显加快。客观地说,快节奏是这一时期影片的一大特性。因为在电影经济下行的时期,较快的影片节奏能更好地吸引观众。

首先,高剪辑率意味着更加密集的信息,而更加密集的信息迫使观众全神贯注,从而提升了观众的观影效果,使观众觉得更加“有趣”,从而吸引观众进行下一次购票观影。其次,在资源丰富的时期,电影必须同其他更廉价的视听资料,如电视、DV区分开来,使观众在观影中获得特殊体验,进而得到“值回票价”的满足感,而高剪辑率形成的眼花缭乱、目不暇接的效果恰好是娱乐化的内在要求。

然而,由于聚焦小人物,第六代的影片不适宜采用华丽的特效或快速剪辑,叙事、主题也给人以缓慢平淡之感。加之第六代电影的生活化、纪实性美学特征颇类似电视剧和电视纪录片,在“看起来差不多”的情况下,观众自然更倾向于更为廉价的电视剧或电视节目。因此,在与第五代导演同台竞争观众时,第六代导演略输一筹。

(三)复归期的抉择与思考

自2010年以来,中国电影票房连年攀升,影视市场欣欣向荣(表3)。

在2010年之后,两代导演中部分人的ASL又呈现出了从前的特征,也即有所回升。

1. 第六代迈向成熟

这一时期第六代导演逐渐找到了自己在主流中的位置,日渐被观众认可。也是这一时期,第六代导演作品进入成熟期,甚至有了“内卷化”趋势。[24]

贾樟柯在拥有合法拍摄的权力后,明确表示“对主流文化没兴趣”,仍然坚持着自己的实验性创作模式。同时,他认为自己的叙事是“非传统的故事”而不是“失败的故事”,因此也不准备向通常意义上的叙事妥协。而拍摄《二十四城记》时,贾樟柯明白了“虚构是揭示真实的一个非常重要的方法”[4],这意味着他叙事观念的转变,这种转变也使得他的创作登上了新的台阶。

在《天注定》和《山河故人》中他都采用了板块化叙事,但《山河故人》中板块与板块的关系更加紧密,因此这部影片虽然节奏更慢,票房却更好,也使“贾樟柯”这个名字走入了普通观众的视野。可以说,《山河故人》意味着贾樟柯找到了自己在主流中的态度与定位(图12)。

张扬毕业时间在同代导演中较晚,他从第一部影片《爱情麻辣烫》开始就关注当代都市文化,不把自己的个人艺术追求和大众审美放在对立面。正因为此,转入地上后,他开始了类型化创作,《落叶归根》《飞越老人院》等都融合了多种类型,拓展了类型化电影的可能。他的ASL在《冈仁波齐》后回升,这一时期他将民族电影和纪录电影相融合,并取得了相对不错的票房(图12)。张扬风格转变的脉络环环相扣,每一阶段都是在上一阶段基础上的进一步开掘。

其实,这种ASL回升的原因是双向的。一方面第六代导演通过前一阶段的探索,对“如何在拍出自己的风格特色的同时使观众易于接受”这一命题认识更加深入,实践起来也更得心应手,作品中也少了前期机械生涩的商业元素叠加,而改进了叙事过于碎片化的问题。另一方面,经过第六代导演的不懈努力,观众们对生活化主题、长镜头、戏剧性淡薄的叙事等的接受度有所提高,第六代导演也逐渐积累起了个人口碑。这些因素的累加允许他们在影片拍摄手法上的艺术性更进一步,表现在ASL上,就是平稳上升,也即复归(图13)。

另外,2010年后第六代导演叙事的时间跨度都有所增大,且线索增多,如贾樟柯《山河故人》横跨26年且3条线索并置,王小帅《地久天长》的时间跨度约30年,同样3条线索并置。这种现象也反映了第六代导演的社会认可度进一步提升,因此可以吸引到更多资金完成更宏大的结构。

2. 后大片时代

同一时期,张艺谋、陈凯歌这两位能够操刀“大片”的第五代导演的ASL也有所回升。

这两位导演的ASL于2010—2015年间就开始呈现回升趋势,而近来新作的ASL则显著上升(图14)。

陈凯歌的《道士下山》就已经回归了他一贯乐于表现的寓言式主题,而这一追求带来的松散叙事给普通观众带来了理解上的困难。《妖猫传》在视听美学与特效奇观上堪称陈凯歌电影的又一高峰,但也因人物的丰满度和逻辑的合理性被诟病。这两部影片反映出陈凯歌开始将关注重点转移至中国传统美学范畴,希望从这一角度彰显中国电影的独特性。而为了展现中国传统文化气韵悠长的特色,两部影片的ASL都有所回升,其中《道士下山》因武侠元素的存在导致ASL上升不多。

《归来》是张艺谋不再同张伟平合作后的第一部作品,被认为是一部克服了色彩滥用、回归情感叙事的合格艺术片,[25]因此ASL也有所上升。而后中外合拍的《长城》因好莱坞体系的介入,ASL下降,但《影》的ASL却达到了2010年之后的最高值。同《妖猫传》情况类似,所谓“东方美学”的追求导致了影片剪辑率的下降。

虽然因样本量太小预测可能不甚准确,但就目前看来,“中国大片”将不再致力于以大制作、奇幻性夺人眼目获取票房,而会回归民族特色,如《黄土地》《红高粱》等乡土电影一般用自身特色博取世界认可。

三、风格变迁与研究方法

第五代、第六代电影作为我国电影毗邻的两座高峰,代际风格差异巨大。但是,两代电影间的风格既有继承发展也有变革颠覆。总体来说,第五代电影风格更统一,青睐宏大叙事与深刻主题,表现的人物或异于常人充满英雄色彩,或是帝王将相,整体节奏也较快。相较于第五代,第六代电影风格更加多元,很难用简洁确切的语言进行概括。然而,生活化叙事、较长的镜头以及平凡甚至边缘的人物可以概括大多数第六代导演的作品特点。

将计量学方法应用于第五代、第六代电影的研究中,可以把风格的代际转移进行一定程度的可视化呈现。但是影响风格的元素确实很多,其中一些实难以计量分析粗暴对待和处理。因此,本文只是从镜头数据这一相对客观的计量维度,对这两代电影的风格变迁进行了管窥蠡测,同时也证明了此前许多质性研究的正确性。在日后针对影片风格的计量电影学研究中,应致力于引入更为丰富的计量维度,同时探求不同元素对风格的影响比重,为电影学的跨学科发展提供新思路。

参考文献:

[1] 杨世真. 计量电影学的理论、方法与应用[J].当代电影,2019(11):32-38.

[2] 北京电影学院85级导、摄、录、美、文全体毕业生.中国电影的后“黄土地”现象——关于一次中国电影的谈话[J].上海艺术家,1993(04).

[3] 鄭向虹.张元访谈录[J].电影故事,1994(05).

[4] 陈波. 寻找电影之美:贾樟柯十年电影之路[J].北京电影学院学报,2008(06):80-84.

[5] 王小帅,侯克明,文静.《地久天长》:现实主义与东方美学的“平民史诗”——王小帅访谈[J].电影艺术,2019(03):45-50.

[6] 郑洞天.“第六代”电影的文化意义[J]. 电影艺术,2003(01):42-43.

[7] 程青松,黄鸥.我的摄影机不撒谎[M].北京:中国友谊出版公司,2002:156

[8] 贾樟柯,杨远婴,冯斯亮. 拍电影最重要的是“发现”——与贾樟柯导演对话[J].当代电影,2015(11):38-46.

[9] 陆川.体制中的作者——新好莱坞背景下的科波拉研究[D].北京:北京电影学院,1998.

[10] 管虎,尹鸿,陈旭光,等.新作评议《斗牛》[J].当代电影,2010(01):27-35.

[11] Jordan E Delong.Film through the Human Visual System: Finding Patterns and Limits[J]. Social Science of the Cinema,2012.

[12] 罗雪莹.敞开你的心扉——影坛名人访谈录[M].北京:知识出版社,1993:97-98.

[13] 李奕明.从第五代到第六代 90年代前期中国大陆电影的演变[J].电影艺术,1998(01):15-22.

[14] 饶朔光.论新时期后10年电影思潮的演进[J].当代电影,1999(06):64-70.

[15] 饶朔光.社会/文化转型与电影的分化及其整合——90年代中国电影研究论纲[J].当代电影,2001(01):11-23.

[16] 丁亚平.中国电影通史(2)[M].北京:中国电影出版社,2016:170.

[17] 王一川. 中国电影的后情感时代——《英雄》启示录[J].当代电影,2003(02):16-18.

[19] 陳瑜.娱乐性重构:消费社会与电影文化——从张艺谋《千里走单骑》说起[C]//上海市社会科学界第四届学术年会论文集,2006.

[20] 尹鸿. 众说凯歌[J].当代电影,2006(01):38-45.

[21] 岳晓英.戏痴与凡人——《霸王别姬》、《梅兰芳》之比较[J].艺术百家,2009,25(02):141-143+137.

[22] 贾磊磊.时代影像的历史地平线——关于中国“第六代”电影导演历史演进的主体报告[J].当代电影,2006(05):26-31.

[23] 刘海洋.一线导演、制片人对话录:影像力[M].北京:文化艺术出版社,2006:155.

[24] 贾樟柯,勾伊娜.贾樟柯:用主流的方式表达自己[J].当代电影,2006(05):40-42.

[25] 孟君.代际更替视角下中国第六代导演的内卷化现象[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020,59(05):88-97.

[26] 陈旭光. 从《红高粱》到《英雄》再到《归来》——论张艺谋电影的艺术变迁与文化轨迹[J].丽水学院学报,2014,36(06):1-8.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)

Stylistic Transfer between Intergenerational Directors: a Metrological Study of the Fifth and Sixth-Generation Chinese Directors

FAN Bei, GUO Liuxi

(Meishi Film Academy, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract:A visualized representation of stylistic transfer between the fifth and sixth-generation Chinese directors can be achieved with metrology to a certain extent. The fifth-generation films are more unified in style that favor grand narratives plus profound themes whose characters usually enshrined in heroic halos are distinct from common people, or are emperors and generals. Besides, the pace in these film are generally faster. Compared with the fifth-generation films, the styles of the sixth-generation is more diversified and hard to summarize with concise and accurate language. However, most of the sixth-generation directors' works are featured with the depiction of daily life, longer shots, and ordinary or even marginal characters.

Key words:cinemetrics; the fifth-generation directors;

the sixth-generation directors; film style