间歇性口胃管联合口肌生物反馈训练对吞咽功能障碍患者的影响

2021-08-02徐晖首健民林秋燕曾金妮韦彩云

徐晖 首健民 林秋燕 曾金妮 韦彩云

摘要:目的 探讨对存在吞咽功能障碍的患者联合实施口肌生物反馈训练和间歇性口胃管干预的临床价值,方法 选取2019年7月-2021年6月我院康复科收治的吞咽功能障碍患者98例,采用随机数字分配法分为试验组和对照组,各49例。对照组予以鼻饲留置胃管进行营养支持,试验组予以间歇性经口至胃管饲法联合口肌生物反馈训练。对比2组干预效果。结果 试验组总有效率91.84%明显高于对照组71.43%(P<0.05)。对照组和试验组在干预前营养指标以及生活质量评分之间无明显区别(P>0.05);试验组干预后营养指标明显高于对照组,生活质量评分低于对照组(P<0.05)。结论 对存在吞咽功能障碍的患者开展口肌生物反馈训练和间歇性口胃管干预可以确保患者可以摄入足够营养,临床应用价值显著。

关键词:吞咽功能障碍;口肌生物反馈训练;间歇性口胃管;营养指标

【中图分类号】R573 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2021)07-081-01

脑卒中患者极易并发吞咽功能障碍,这种症状长期存在容易造成患者出现营养不良、窒息的并发症,严重降低患者的生活质量[1]。目前,临床为改善吞咽障碍患者的进食问题、减少误吸的发生风险,多采用间歇性经口至胃管饲法进行干预[2]。而本研究为进一步提高患者的生活质量,改善患者的营养状况在此基础上联合口肌生物反馈训练,探讨2种方式联合实施对吞咽障碍患者的影响。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取2019年7月-2021年6月我院康复科收治的吞咽功能障碍患者98例,采用随机数字分配法分为对照组和试验组,每组49例。其中对照组组内男性25例、女性24例,年龄43~61岁、平均(53.33±3.27)岁;而试验组组内男性27例、女性22例,年龄45~62岁、平均(53.41±3.29)岁。2组资料经比较提示P>0.05,可分组比较。

1.2 方法

2组均予以相同的药物治疗及运动疗法、吞咽功能训练等综合康复护理,对照组在此基础上予以鼻饲留置胃管进行营养支持;而试验组在综合康复护理的基础上联合实施口肌生物反馈训练和间歇性经口至胃管饲法进行营养支持。前者选用口肌生物反馈训练系统进行练习:依次将训练系统的舌泡放在患者的舌唇和面、嘴唇和牙齿之间的唇角内1cm处以及唇肌训练点内侧2cm处,依次利用舌泡对舌肌、唇肌和颊肌进行压迫训练。随后再进行耐力和肌力的训练,每日训练2~3次,每周训练5~6天,连续训练8周。后者则指导患者取坐位,清洁口腔,选取适宜的胃管,由口腔正中区域向咽后壁缓慢推送,当深度达到10cm时让患者做吞咽动作,随后继续插入25cm,确认胃管位置无误后注入流质食物,每次注入35~40℃的食物200~400ml,完毕后冲洗胃管,每周更换胃管,连续干预2周。

1.3 观察指标

采用洼田饮水试验对吞咽功能进行评价,I级:单次饮水30ml,无噎呛;II级:30ml水分2次以上饮完,无噎呛;III级:单次饮水30ml,噎呛;IV级:30ml水分2次以上饮完,有噎呛;V级:饮水时频发噎呛。以干预后级别恢复2~3级为显效;恢复1级为有效;无效级别处于5级无改善;以前两者相加表示总有效率,对比2组间的差异。分别于患者干预前后抽取其空腹时的静脉血液3ml测定总蛋白(TP)和白蛋白(ALB)两项营养指标,对比2组间的差异。采用SWAL-QOL评分评定患者生活质量,该量表由11个维度,均分5个等级进行评分,0分为正常,100分为最差,以5个维度的平均表示最终评分,得分越高则表示生活质量越差[4]。

1.4 统计学方法

采用SPSS23.0统计软件对所得数据进行分析处理,计数资料采用百分比表示,卡方检验;计量资料用()表示,t检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 对比2组干预效果

2组治疗总有效率对比差异显著(P<0.05),见表1。

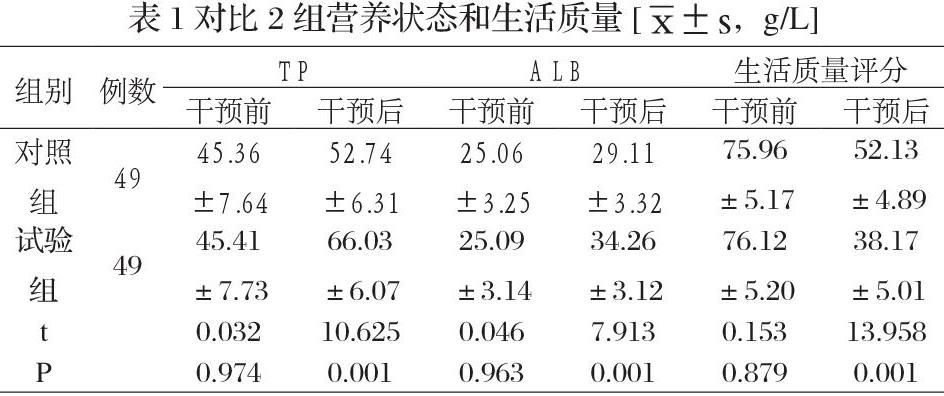

2.2 对比2组营養状态和生活质量

干预前,2组营养指标和生活质量评分对比无明显区别(P>0.05);干预后,试验组PA和ALB水平明显高于对照组,生活质量评分低于对照组(P<0.05),见表1。

3 讨论

对脑卒中患者而言,吞咽功能障碍属于临床常见的并发症之一,该病症的存在会增加患者肺部感染、营养不良等症状的出现,不仅影响患者的康复进程,更严重降低患者的生活质量。因此为改善患者的营养状态,提高患者的生活质量,急需缓解患者吞咽功能障碍的现象。

经本研究发现,试验组干预后营养状态2项指标明显高于对照组,由此表明,间歇性经口至胃管饲法可以有效提高患者营养指标的水平。究其原因可以发现,间歇性经口至胃管饲法可以在每次置管时均对患者无力的舌肌和咽肌进行反复的刺激,在增强对肌肉的收缩作用外,还可以对人体参与吞咽的相关肌群进行训练,从而加强口腔和咽喉部的运动,缓解患者吞咽功能障碍的症状[5]。而在此基础上加强口肌生物反馈训练可以直接将肌电信号转变为视觉或听觉信号,让患者可以充分感受到训练的效果,促进其主动参与自身的康复训练,增强自身的吞咽反射功能和舌肌的力量,促使患者舌骨上肌群的活跃度逐渐恢复,避免大量食物在咀嚼后残留的口腔内,难以吞咽,进而增加患者营养的摄入量,改善患者的营养状态,为其生活质量的改善创造条件。

综上所述,间歇性经口至胃管饲法和口肌生物反馈训练均可有效刺激吞咽障碍患者的口腔和咽喉部运动,两者联合使用可以增强临床治疗效果,进一步改善患者的营养状态,值得临床推广实施。

参考文献:

[1]李凌霄,胡智艳,熊琳, 等.间歇性经口至胃管饲法在高龄吞咽功能障碍患者中的临床应用[J].中华现代护理杂志,2019,25(10):1237-1240.

[2]刘素华,张捷洪,王玉龙.脑损伤吞咽障碍患者间歇性经口或鼻胃管营养的效果[J].护理实践与研究,2017,14(6):153-154.

[3]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014[J].中华神经科杂志,2015,48(4):246-257.

[4]闫颖.口肌生物反馈训练联合吞咽功能训练对脑卒中伴吞咽功能障碍患者的影响[J].护理实践与研究,2019,16(10):31-32.

[5]王传杰,朱洁.肌电生物反馈治疗早期脑卒中后吞咽障碍的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂志,2019,41(4):266-268.