1961-2019年青海湖南部共和县无霜冻期光热资源的变化特征

2021-08-02孔祥萍张晓云杨玉平李文辉聂永喜

孔祥萍, 苏 璇, 张晓云*, 聂 宇, 杨玉平, 李文辉, 聂永喜

(1.青海省海南州气象局, 青海 共和 813299; 2.青海省贵德县气象局, 青海 贵德 811700; 3.青海省海北州气象局, 青海 西海 810299; 4.青海省共和县气象局, 青海 共和 813099; 5.青海省贵南县气象局, 青海 贵南 813199)

引言

【研究意义】近年来,全球气候变化已经引起了社会各界的关注,主要集中在气候变化对生态与环境的影响[1-6]和改变农业气候资源,尤其是热量资源的时空分布[7-11]等方面。气候变暖对各地农业生态系统、农业结构布局、农事活动以及农业生产均产生一定的影响[12-15]。全年上半年日最低气温≤0℃终日至下半年日最低气温≤0℃初日的天数称为无霜冻期,该时期正是作物、牧草和多年生果木的生长期,期间的日平均气温、≥0℃积温和光照时数是农牧业生产重要的热量指标。共和县隶属青海省海南藏族自治州,地处青藏高原东北角,平均海拔3 200 m,全县有可利用草场125.08万hm2,拥有耕地资源3.13万hm2,农作物总播种面积达2.96万hm2,其中粮食作物播种面积1.70万hm2,油料作物播种面积0.91万hm2。弄清青海湖南部共和县无霜冻期光热资源的变化特征对生产指导具有重要意义。【前人研究进展】叶殿秀等[16]研究报道了1961-2017年我国霜冻变化特征。张霞等[17]研究报道了山西北部初终霜日特征及其对农业的影响。杨荣珍等[18]对石家庄市霜冻期的气候异常特征进行了分析。陈芳等[19]研究报道了青海省近45年霜冻变化特征及其对主要作物的影响。严应存等[20]研究报道了1961-2010年青海省霜冻灾害变化特征及风险区划。李元华等[21]对河北省近50年农业界限温度变化特征进行了分析。杜军等[22]研究报道了西藏高原农业界限温度的变化特征。龚强等[23]研究分析了气候变化背景下辽宁省气候资源的变化特征。郭良才等[24]研究分析了河西走廊干旱区农业气候资源变化特征。虽然有关霜冻灾害及作物生长季热量资源变化的研究已有诸多报道,但鲜见关于无霜冻期光热资源的研究报道。【研究切入点】为此,选择1961-2019年青海湖南部共和县无霜冻期气温、积温和日照时数资料,探究其无霜冻期光热资源的变化特征。【拟解决的关键问题】探明青海湖南部共和县无霜冻期光热资源的变化特征,旨在深入了解该地区无霜冻期光热资源的变化规律,以期为青海湖南部共和县及类似地区光热资源的合理利用与生态环境保护提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 气象资料

1961-2019年逐日平均气温和逐日最低气温,来源于青海湖南部共和县气象局观测站。并利其计算日最低气温≤0℃初、终霜冻日及无霜冻期日数,利用无霜冻期间逐日平均气温统计无霜冻期间的平均气温、≥0℃积温和日照时数值,以1981-2010年的平均值作为气候值。

1.2 方法

1.2.1 无霜冻期气象要素时间序列分析 采用线性回归方法[25]对青海湖南部共和县无霜冻期气象要素时间序列进行线性趋势分析,线性回归方程为w=α1t+α0,线性回归方程中的系数α1和α0可用最小二乘法确定;回归方程的一阶系数α1乘以10为该要素的气候倾向率(℃/10a),回归方程的相关系数(r)作为方程模拟效果显著性程度的判定依据。

1.2.2 气象要素的异常年 无霜冻期平均气温、积温和日照时数的异常年,参照文献[26]的方法,采用标准偏差方法进行分析。

1.2.3 气象要素的突变时间 无霜冻期平均气温、积温、日照时数等气象要素的突变时间,参照文献[27]的方法,采用累积距平法确定。先绘制累积距平曲线,根据累积距平曲线找出可能发生突变的年份,并采用t检验方法对其突变进行检验,对通过α=0.05信度的年份确定为突变点。

1.2.4 气象要素的动态稳定性 参照文献[28]的方法,利用变异系数反映各气象要素的动态稳定程度。变异系数越大,说明波动性越强,即稳定性越差。

1.3 数据处理

采用Excel 2003和DPS 7.05对数据进行统计分析与绘图。

2 结果与分析

2.1 无霜冻期平均气温及其累积距平的变化

从图1看出,1961—2019年青海湖南部共和县无霜冻期平均气温及其累积距平的变化。

图1 青海湖南部共和县无霜冻期平均气温及累积距平的变化趋势

2.1.1 无霜冻期平均气温 近59年共和县无霜冻期平均气温为13.6℃,其中,1998年和2013年为平均气温最高的年份,均为15.0℃;1964年平均气温最低,为12.1℃,其极差为2.9℃。标准偏差为±0.71℃,变异系数为5.1%。各年份无霜冻期平均气温为12.9~14.3℃,59年中无霜冻期平均气温偏高和偏低的均有9 a,其中,偏高年份均出现在1977年以后,无异常偏高年份;偏低年份均出现在1993年以前,仅1964年出现异常偏低。1961-2019年无霜冻期平均气温总体呈波动式升高趋势,气候倾向率为0.16℃/10a,线性相关系数为0.379,达极显著水平(P<0.01),无霜冻期气温平均每10年升高约0.2℃,59年无霜冻期增温0.9℃。在无霜冻期平均气温的年代际变化中,20世纪60年代和80年代最低,均为13.3℃,20世纪90年代(与59年平均值持平)为13.6℃,20世纪80年代、21世纪00年代和2011-2019年代分别为13.7℃、14.0℃和14.1℃,高于多年平均值,呈快速升高趋势。

2.1.2 累积距平 1993年累积距平绝对值出现最大值,是气温由低至高的转折点,由此假设1993年存在气候突变。经对1961-1993年和1994-2019年无霜冻期平均气温的变化进行t检验,|t0|=3.455>tα=0.001,通过α=0.001的信度水平检验,突变较为显著,假设成立。说明从1993年开始无霜冻期平均气温突变性升高,突变前的1961—1993年无霜冻期平均气温为13.4℃,突变后的1994—2019年平均气温为14.0℃,升高0.6℃。

2.2 ≥0℃积温及其累积距平的变化

从图2可知,1961-2019年青海湖南部共和县无霜冻期≥0℃积温及其累积距平的变化。

2.2.1 ≥0℃积温 近59年无霜冻期≥0℃的积温平均为1 949.1℃·d,其中,2000年最高,为2 305.5℃·d;1970年最低,为1 288.9℃·d;极差达1 016.6℃·d,最高年较最低年偏高78.9%;标准偏差为±259.1℃·d,变异系数为14.0%。各年份≥0℃积温平均为1 690.0~2 208.2℃·d,59年中无霜冻期≥0℃积温偏高的有5 a,均出现在2000年之后,概率为8.5%。偏低的有20 a,均出现在1990年之前,概率为33.9%;积温异常偏少的有3 a,分别出现在1962年、1969年和1970年,概率仅5.1%。1961-2019年无霜冻期≥0℃积温总体呈波动式增高趋势,气候倾向率为123.8℃·d/10a,线性相关系数为0.821,达极显著水平(P<0.001),无霜冻期≥0℃积温平均每10年升高123.8℃·d,近59年无霜冻期≥0℃积温增加730.4℃·d。在无霜冻期≥0℃积温的年代际变化中,20世纪60年代、70年代和80年代分别为1 513.8℃·d、1 683.1℃·d和1 753.9℃·d,低于多年平均值。20世纪90年代开始较多年平均值偏高,以2011—2019年代偏高最多,达151.6℃·d。

2.2.2 累积距平 1990年累积距平绝对值出现最大值,是≥0℃积温由低至高的转折点,由此假设1990年存在气候突变。经对1961—1990年和1991-2019年无霜冻期≥0℃积温的变化进行t检验,|t0|=10.219>tα=0.001,通过α=0.001的信度水平检验,突变较为显著,假设成立。说明从1990年开始无霜冻期≥0℃积温突变性增多,突变前的1961-1990年无霜冻期的平均积温为1 650.2℃·d,突变后的1991—2019年的平均积温为2 063.5℃·d,增加413.3℃·d。与刘义花等[10,29]的研究结果一致。

2.3 日照时数及其累积距平的变化

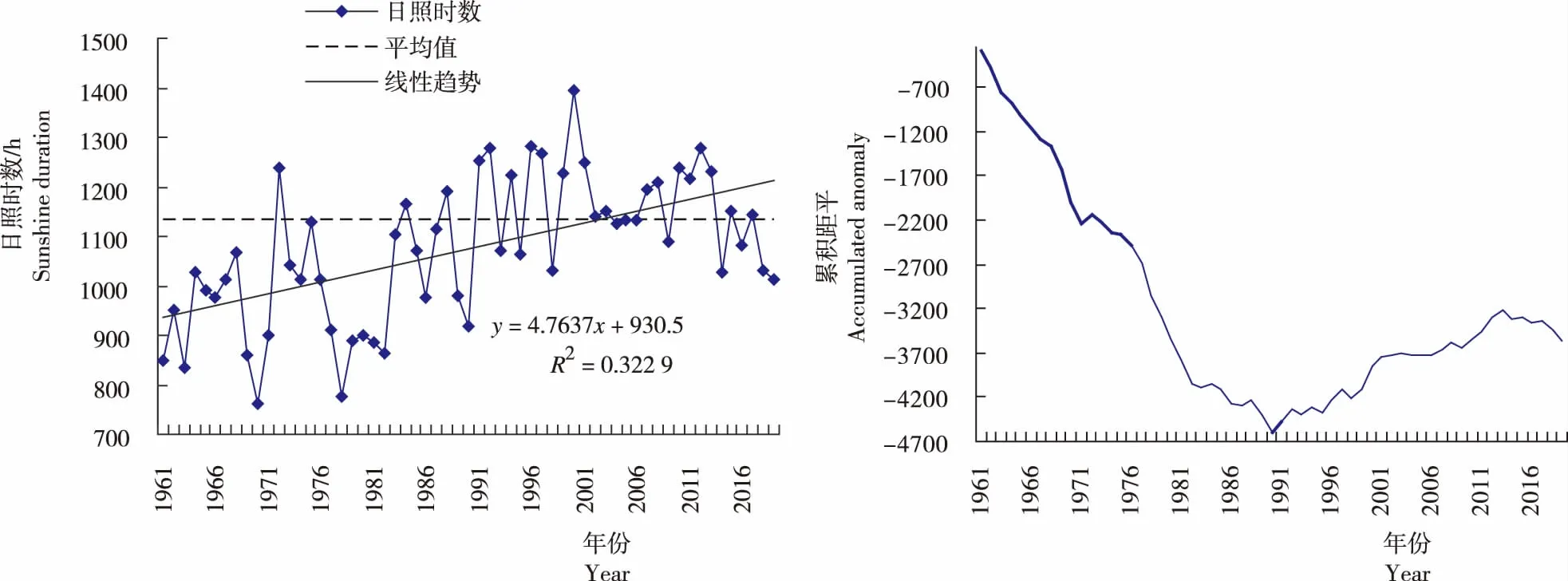

从图3看出,1961-2019年青海湖南部共和县无霜冻期日照时数及其累积距平的变化。

图3 青海湖南部共和县无霜冻期日照时数及累积距平的变化趋势

2.3.1 日照时数 近59年无霜冻期日照时数平均为1 133.9 h,其中,2000年最多,为1 392.8 h;1970年最少,为761.8 h;极差达631.0 h,最多年较最少年偏多82.8%;标准偏差为±144.0 h,变异系数为13.4%。各年份日照时数平均为989.9~1 277.9 h,59年中日照时数偏多的有4 a,分别出现在1992年、1996年、2000年和2012年,概率仅6.8%。日照时数偏少的有16 a,均出现在1990年之前,概率为27.1%;日照时数异常偏少的有3 a,分别出现在1961年、1963年和1970年,概率仅5.1%。1961-2019年无霜冻期日照时数总体呈波动式增多趋势,气候倾向率为47.6 h/10a,线性相关系数为0.568,达极显著水平(P<0.001),无霜冻期日照时数平均每10年增多47.6 h,近59年无霜冻期日照时数增加281.1 h。在无霜冻期日照时数的年代际变化中,20世纪60年代、70年代、80年代和2011-2019年代较平均值偏少,其中以20世纪60年代日照时数偏少最多,达200.3 h。20世纪90年代和21世纪00年代属偏多期,较多年平均值分别偏多75.3 h和31.7 h。

2.3.2 累积距平 1990年无霜冻期日照时数累积距平绝对值出现最大值,是无霜冻期日照时数由少至多的转折点,由此假设1990年存在气候突变。经对1961-1990年和1991-2019年无霜冻期日照时数的变化进行t检验,|t0|=6.673>tα=0.001,通过α=0.001的信度水平检验,突变较为显著,假设成立。说明从1990年开始无霜冻期日照时数突变性增多,突变前的1961—1990年无霜冻期日照时数平均为980.5 h,突变后的1991-2019年平均为1 169.6 h,增多189.1 h。

3 讨论

喻朝庆等[30]研究表明,温度升高将导致高原小麦生育期延长,增加小麦的干物质产量和籽粒产量。刘彩虹等[31]报道,温度上升加快春小麦的生理发育速度,营养生长阶段提前,全生育期延长,发育期缩短。同时,气温升高使得作物蒸腾与地表面蒸发量加大和加快,导致水资源短缺,造成作物水分供应不足,发生阶段性干旱[32-33],使农业生产环境进一步恶化。刘彩虹等[31]研究认为,热量资源不稳定的极显著增加,对农业生产及农作物生长存在一定的影响。积温增加可提早春播作物的播种期,并一定程序上缓解低温冷害对其产生的不良影响。光热资源的增多对农业生产也将造成不利影响,如作物病虫害的繁殖世代数增加,作物需水量增多,农业干旱趋于严重等[34-35]。研究结果表明,1961-2019年青海湖南部共和县无霜冻期平均气温、≥0℃积温和日照时数总体呈波动式升高或增多趋势,其气候倾向率分别为0.16℃/10a、123.8℃·d/10a和47.6 h/10a,线性相关系数分别为0.379、0.821和0.568(P<0.001),平均每10年分别升高或增多0.2℃、123.8℃·d和47.6 h,59年分别升高或增多0.9℃、730.4℃·d和281.1 h,分别于1993年、1990年和1990年发生由低到高或由少到多的显著突变。研究结果可为农业生产应用提供理论依据。

4 结论

1961—2019年无霜冻期平均气温呈极显著升温趋势,平均每10年升高0.16℃,近59年平均气温升高0.9℃。偏高的有9 a,无异常偏高年份;偏低的有9 a,仅1964年出现异常偏低。无霜冻期平均气温在1993年发生突变性升高,突变后较突变前平均气温升高0.6℃。1961—2019年无霜冻期≥0℃积温呈极显著增高趋势,平均每10年增高123.8℃·d,近59年增加730.4℃·d,积温偏多的有5 a,积温偏少的有20 a,异常偏少有3 a。无霜冻期≥0℃积温在1990年发生突变性增多,突变之后较突变之前平均值增多413.3℃·d。≥0℃积温的变异系数为14.0%。1961—2019年无霜冻期日照时数呈极显著波动增多的趋势,平均每10年增多47.6 h,近59年增加281.1 h,日照时数偏多的有4 a,出现在1992年之后;日照时数偏少的有16 a,均出现在1990年之前,异常偏少的有3 a,出现在1970年之前。无霜冻期日照时数在1990年发生突变性增多,突变之后较突变之前平均值增多189.1 h。光热资源增加可延长农作物的生育期,但气温升高也将加大蒸腾指数,造成作物干旱。