侯马盟书书手考

2021-08-02黄玉岩王永平

⊙ 黄玉岩 王永平

作为春秋时期重要的官方文书,盟书的书写者似乎早有定论。《周礼•春官•大祝》中说大祝作“六辞”,其四曰“会”,郑玄认为“会”是“会同盟誓之辞”。《周礼•春官•诅祝》对诅祝的职责进行明确:“作盟诅之载辞,以叙国之信用,以质邦国之剂信。”贾公彦疏曰:“作盟诅之载辞者,为要誓之辞,载之于策,人多无信,故为辞对神要之,使用信。故云以叙国之信用。”[1]而对通常意义理解的“司盟”一职,《周礼•秋官》曰:“司盟掌盟载之法。凡邦国有疑,会同,则掌其盟约之载,及其礼仪。北面诏明神,既盟,则贰之。”郑玄注曰:“载,盟辞也。盟者书其辞于策,杀牲取血,坎其牲,加书于上而埋之,谓之载书。”由此看来,司盟是整个“盟誓”活动的组织者和实施者。是故《周礼•春官•诅祝》曰:“司盟直掌盟载之法,不掌祝号与载辞,故使诅祝掌之。”[2]因此,张颔在《<侯马盟书>文字体例》一文中指出:“《侯马盟书》的辞文出于当时‘诅祝’人之手。”[3]

侯马盟书共出土5000余件,可辨识文字者有656件。这些文辞格式类同、书写风格迥异、历时较长的盟书会全是由“诅祝人”书写吗?特别是在“世道交丧,盟诅滋彰”“礼乐征伐自大夫出”的背景下,侯马盟书这种“卿大夫之间”,甚至是盟主人与低级朝臣、家臣、同宗族人之间的盟誓,会按照正统盟书形式组织,由专职人员进行书写吗?这些问题似乎值得进一步研究和探讨。

一、誓与盟

“誓”“盟”“诅”是春秋时期诸侯卿大夫之间为维护共同利益而举行的活动。《礼记•曲礼下》曰:“约信曰誓,莅牲曰盟。”东汉郑玄注《周礼•诅祝》云:“盟诅主于要誓,大事曰盟,小事曰诅。”[4]由此可见三字虽然经常连用,但却并不完全相同。

许慎《说文解字•言部》云:“誓,约束也。从言,折声。”段玉裁注释为:“凡自表不食言之辞皆曰誓,亦约束之意。”[5]因此,誓是一种约束性语言,是起誓者为表明心迹而向对方进行的自我约束和规范,是单方面的保证说明,也是早期的信用方式之一。誓言也就成为起誓者就忠于某人或对某事而做出单方面的诚信表白。

相比较“誓”的自由散漫,“盟”自始至终都存在着一种庄重感和严肃感。无论是作为商代的一种祭祀方式或祭祀名,还是周朝时一种在神灵面前做出承诺、建立盟约的形式,“盟”都会“杀牲歃血,朱盘玉敦,以立牛耳”,有一套完整齐备的仪式和规定。

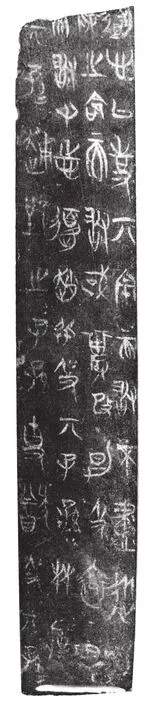

篆书 侯 马盟书(部分) 选自山西古籍出版社《侯马盟书》

“盟誓”是将盟和誓连在一起,通过在神灵面前起誓,借助于鬼神的神秘力量来证明誓言会得到贯彻实施,强调了二者之间的共有的诚信和自我约束之意。从现有文献资料来看,早期的盟誓应该是口头约定的。随着文字的不断发展完善和盟誓活动的日益频繁,出现了专门记录盟誓誓辞的“载书”或“盟书”,以及专门管理盟誓和盟书的职能机构——司约、司盟及盟府等。《周礼•秋官•司约》曰:“司约掌邦国及万民之约剂。……凡大约剂书于宗彝,小约剂书于丹图。若有讼者,则珥而辟藏,其不信者服墨刑。”郑玄注:“剂,谓券书也。”司约就是负责收藏保管约剂等档案文献的官员。《周礼•秋官•司盟》载:“司盟掌盟书之法。凡邦国有疑,会同,则掌盟约之载。……既盟,则贰之。……凡民之有约剂者,其贰在司盟。”[6]司盟则是负责掌管邦国盟约的载书及万民约剂的副本。

盟与誓的联系较为密切,但两者之间区别也需要引起关注。在参与人员方面,誓是单方面的,没有人数限制,单方面起誓(对天起誓)、一对一、一对多、多对一、多对多都可以。盟则至少需要两个或多个的参盟人,单人或单集体无法成盟。在时间地点方面,誓较为随意,任何时间、任意地点、有无文书记载都可以进行。如《左传•文公十三年》秦伯曰:“若背其言,所不归尔帑者,有如河!”盟是双方或多方行为,盟的时间地点和物资则需要进行多方协商和精心准备。如《左传•成公十一年》载:“齐盟,所以质信也。会所,信之始也。”诸侯参盟的首选场所为宗庙或社,其次,选择在离城门不远的高坛上或重要的交通大路上。日期则通常由周王或主盟人员确定。如《左传•宣公十二年》楚庄王向晋王求和:“楚子又使求成于晋,晋人许之,盟有日矣。”[7]在人员层级方面,起誓人和受誓人往往并不平等,起誓人为满足受誓人要求,在自愿或非自愿的情况下对将来的生活、工作进行单方面的自我约束,誓辞也多带有浓厚的“非此即彼”的式样。盟本身就是同层级人员或集团之间的有效协调,因此在等级名分上,盟的参与者是相对平等的。在社会属性方面,誓带有浓厚的个人色彩,可以是公开起誓,也可以是秘密起誓,实施方式由个人或团体自行确定。盟则带有很强的社会性特点,特别是西周早期的盟誓活动,不仅需要得到周王的许可,更需要在庄严肃穆的气氛中,通过一系列特定仪式来敬告神明、昭告天下,以达到维护周王朝统治和稳定社会秩序的目的。在书写方面,文献中并没有对“誓”书写者的相关说明。其一,可能是谁起誓谁书写的约定俗成,不需要说明;其二,可能是文献忽视个体之间的誓,重视团体之间的盟。关于盟的书写者,则有明确的规定和要求。

篆书 侯 马盟书(部分) 选自山西古籍出版社《侯马盟书》

盟誓虽意义相近,但并不完全一致。有盟必有誓,有誓却未必有盟。5000余件侯马盟书全是“盟”吗?综合分析一号坑出土情况,我们可以得到以下几点认识。

第一,盟书数量达105片,说明参与人员众多。

第二,盟书笔迹潦草多样,说明非一人正式书写,更像是时间紧迫,临时分工急促完成。

第三,坑内只有玉币而无“莅牲”,说明盟誓并未按照规范程序组织。

第四,从盟辞内容看,105片盟书全部属于“宗盟二”类别(被诛讨对象仅为赵尼一氏一家),且内容基本都是参盟人单方面向主盟人做出的保证:一是竭诚事其宗祀;二是绝对遵从主盟人赵鞅之盟誓之言;三是不敢涣漫于宗庙之守;四是对逃亡出国之敌对势力,要划清界限,绝不让其返国。盟誓目标明确,针对性强,符合誓言的“非此即彼”模式。

第五,部分用语不规范,如1:30的盟书中“不守之二宫”衍一“之”字,1:41的“夷之非是”同衍一“之”字,1:80盟书“敢不尽从嘉之盟”误写为“敢尽从盟”[8]等,说明个别盟辞书写人员并不完全懂得盟辞格式和用语规范,不是专业人士所为。

综合上文笔者认为,坑一内的盟书并不是通常意义所理解的盟誓,更像是参盟人对盟主人单方面的誓辞,是“约剂”。其书写者也不全是专业人士——“诅祝”“大祝”“司盟”等所为,更像是具有一定身份、代表一方利益、具备一定权利、可以决定个人或家族利益的人员自行书写的。

二、公盟与私盟

盟誓是一种古老的社会习俗,是通过在神明面前约定内容以表明自己遵守承诺的坚定决心。从最开始的一种祭祀仪式,到成为“国”与“国”、“族”与“族”等群体之间达成利益共识、维护社会秩序的有效方式,再到春秋战国时期成为调节周天子、诸侯、卿大夫和家臣之间政治生活的有效途径,盟誓的内涵和外延一直都在发生着变化。

关于盟誓的类型,贺汪泽先生分析后认为,盟誓可以区分为公盟和私盟。公盟就是天子与诸侯之间、诸侯相互间的盟,私盟就是诸侯内部之间的盟,包括诸侯与卿大夫、卿大夫相互之间、卿大夫与家臣之间的盟。[9]孔许友先生则进一步分析认为:“‘公盟’与‘私盟’的真正区别在于是否有君主的赐命。”[10]西周时期,周天子掌握君主实权,是会盟的发起者和主持者,诸侯间的会盟需要经过周天子的批准。《礼记•曲礼下》孔颖达疏云:“天下太平之时,则诸侯不得擅相与盟。”到了春秋战国时期,周天子徒有虚位,各路诸侯群雄争霸,盟誓活动层出不穷。尽管如此,周天子作为政治体系核心的观念仍受到绝大多数人的认可。在一些较为重要的盟誓活动中,为做到师出有名、名正言顺,牵头盟誓的盟主还会向周天子请命赐盟。如《左传•定公四年》晋文公主持践土之盟,盟书载“王若曰,晋重、鲁申、卫武、蔡甲午、郑捷、齐潘、宋王臣、莒期”,此处的“王若曰”就是周天子赐盟的说法。

作为得到天子授权、诸侯之间进行的“国家”行为,公盟有着严格的规定和固定的仪式。司盟、大祝、诅祝等官职就是为盟誓活动的顺利实施进行保障。陈梦家先生以《左传》为主,并参考《周礼》和汉、晋、唐注家等相关资料,将传统盟誓流程分为十个步骤:写盟书、凿坎、用牲、盟主执牛耳、歃血、昭大神、读盟书、加书牲上、埋盟书、藏盟书于盟府等。[11]这些步骤的具体实施都有着明确规定,如:司盟“掌盟载之法”,诅祝“为盟诅之载辞”,坎是方坎,并杀牲于坎上,牲用牛豕,牛耳要用珠槃,牲血则用玉器、玉敦等。

相较于公盟的名正言顺但没有明晰的词汇表达,“私盟”一词很早就出现在相关文献中。《左传•昭公元年》云:“郑为游楚乱故,六月,丁巳,郑伯及其大夫盟于公孙段氏。罕虎、公孙侨、公孙段、印段、游吉、驷带私盟于闺门之外,实薰隧。”私盟,顾名思义,就是私下结盟,即不需要经过周天子授权的结盟。这样的优点是自由方便,盟誓人员根据需要,随时、随地、随条件而定。由此也可以看出,随着时代的变迁,盟誓由诸侯之间的“国家”行为逐渐发展成为诸侯与卿大夫、卿大夫与家臣之间的“民间”行为。盟誓活动的严肃性、庄重性和仪式性也随之降低,程序出现混乱,盟牲乱用、盟书不规范,甚至言辞混乱的现象屡见不鲜。特别是代表盟誓意愿的文书(盟书),“天下为公”的意味逐渐减少,而代表个人性质的文辞逐渐增多。从这个角度上说,私盟的盟书更应该看作是一种个人性书写文书。这些文辞可能会具有一定公用文书的书写特征,但其内涵还是体现在个人或家族、小团体的盟誓意愿上。私盟的出现,标志着周天子或诸侯国君主权威的没落,反映的是周王朝社会秩序的紊乱。纲常败坏、道德沦丧、战乱频发,在这样的背景下,卿大夫们为自保,不得不通过相互结盟的方式来重新规划权利游戏规则。

侯马盟书属于卿大夫之间的盟书。这其中既有赵鞅与当时的晋国执政卿知伯的盟誓,“知伯从赵孟之明(盟)”,也有与同宗族、家臣之间的盟誓。尽管这些盟誓的文辞具备一些公盟特征,如包含昭告明神(晋公亡灵)、周王赐命、誓约内容等,其仪式也跟公盟有些类似,如写盟书、埋盟书、有盟牲、有坎、坎内有壁龛和玉币等。但私盟中存在的仪式不严谨、盟书不规范等普遍现象也不同程度地存在。

侯马盟书16号遗址坑出土盟书60件,“其他散见的玉块、玉片有60件”“文字大多漫漶不清”“每件上俱有朱书”。“59片的文字内容相同,每篇约90多字,另外第3号一片的文字与59篇的不同”,3号盟书属于宗盟一,其余属于宗盟四。“据出土的环境来看,这60片朱书于石片上的文字应是同埋于用牲之坎内的载书。”[12]

从以上文字我们可以看出,坑16记录的是一次大型的、完整的盟誓活动。59篇内容相同的盟辞代表着59个以上的参盟人参加盟誓。这些盟辞都是出自“诅祝人”之手吗?细细分析,可能性似乎不大。其一,没有制度。这是私盟,私盟的规范性本身就不严格,其盟辞并不一定必须由“诅祝人”书写。其二,没有条件。私盟带有一定的保密性质,其参与人员多为盟誓双方及其所属人员。“诅祝”作为一项职业,其岗位要求限制了其数量的扩充,难以满足如此大量的任务要求(字迹不一,说明书写人员众多)。其三,没有必要。时间相同、内容相同、笔迹不同,更像是集体“抄作业”,其书写人员不必受“诅祝人”的局限,其他人员参与也是情理之中。

篆书 侯 马盟书(部分) 选自山西古籍出版社《侯马盟书》

篆书 侯 马盟书(部分) 选自山西古籍出版社《侯马盟书》

三、公臣与家臣

从现有资料来看,侯马盟书书写时,赵鞅还不是真正的执政卿,当时执掌晋国的智氏对赵鞅还有一定的防范之心,因此,晋国“大祝”“诅祝”等公职人员大批量、公开化地参与盟辞书写的可能性不大。那盟书会不会是赵孟“家臣”中的“诅祝人”书写的呢?

“家臣”,一般是指直接参与卿大夫领邑的统治和管理的私属臣僚。春秋末期,周室衰微,王纲解纽,卿大夫们纷纷走入时代舞台中央,逐渐成为推动历史发展的重要角色。其家臣的官职配备也伴随着“政出私门”的不断扩大和演变,形成了一套具有完善系统的制度体系。

《史记•赵世家》载:

赵简子有臣曰周舍,好直谏。周舍死,简子每听朝,常不悦,大夫请罪。简子曰:“大夫无罪。吾闻千羊之皮不如一狐之腋。诸大夫朝,徒闻唯唯,不闻周舍之鄂鄂,是以忧也。”[13]

“朝”一般是指天子或国君用来处理国家政治事务的地方。春秋时期的卿大夫,由于权力的扩张和家族事务的繁杂,遂模仿王室和公室,设置“朝”来专门处理私家家政。以上文字可以看出,赵鞅有家臣,也有处理私家事物的“朝”。“朝”有多大?臣有多少?史书并未说明。但从以下事例中我们可以推测一二:

梁婴父恶董安于,谓知文子曰:“不杀安于,使终为政于赵氏,赵氏必得晋国。盍以其先发难也,讨于赵氏?”文子使告于赵孟曰:“范、中行氏虽信为乱,安于则发之,是安于与谋乱也。晋国有命,始祸者死。二子既伏其罪矣,敢以告。”赵孟患之。安于曰:“我死而晋国宁,赵氏定,将焉用生?人谁不死,吾死莫矣。”乃缢而死。赵孟尸诸市,而告于知氏曰:“主命戮罪人,安于既伏其罪矣,敢以告。”[14]知伯从赵孟盟,而后赵氏定,祀安于于庙。

董安于是赵鞅的重要谋臣,也是晋阳城的缔造者。从以上文字可以看出:其一,晋人认为赵家家臣作用巨大,以至于“不杀安于,使终为政于赵氏,赵氏必得晋国”;其二,赵家家臣忠心侍主,宁愿“缢而死”,也要为赵氏家族排忧解难;其三,赵氏有宗庙,且有固定的祭祀仪式;其四,作为异姓家族的赵家家臣也可安置于宗庙之中。没有数量的积累难有质量的提高,加之赵家累世为六卿之一,其家臣数量必定不会少。卿大夫家臣标配的掌管祭祀占卜、祈祷、文书及宗族礼仪等事务的宗祝、祝史、卜史等巫史类官员在赵氏家族也应存在。《左传•襄公二十七年》载:“宋公及诸侯之大夫盟于蒙门之外。子木问于赵孟(赵武)曰:‘范武子之德何如?’对曰:‘夫人之家事治,言于晋国无隐情。其祝史陈信于鬼神,无愧辞。’子木归,以语王。”[15]《左传•哀公九年》载:“晋赵鞅卜救郑,遇水适火,占诸史赵、史墨、史龟。”[16]以上两例正是对这一推测的注解。

由此看来,赵鞅既然有家臣,且设有相应人员负责盟誓和祭祀工作,作为家族事物中的重大政治事件,“诅祝”等人员参与盟誓活动也是职责所在。

但有没有其他人书写盟书呢?

《左传•昭公元年》记载,郑国公孙黑为避免被讨伐,强行参加六子私盟。“使大史书其名,且曰‘七子’。”[17]由此看来,即便是官方正规的盟书,也不见得只有“诅祝人”才能书写,其他官职的人员也会根据任务需要和盟主安排,参与盟书的书写活动。另一个方面,从官职名称来看,巫、觋、史、祝等人员负责掌管祭祀、占卜、祈祷、文书及宗族礼仪等事务。尽管他们职掌内容有所分工,但因大都与祭祀等礼仪有关,职责任务常常有所交叉,官职也就常常被连称为宗祝、祝史、卜史等,履行职责进行盟誓保障时,根据盟主人需要参与盟书书写也应该是经常的事情。

侯马盟誓是一件关乎赵氏家族生死存亡的重大政治事件。作为具有时代进取精神的执政卿,赵鞅在此类活动中是否会严格遵循即将被弃的周朝礼仪规定,指定专人书写盟誓文书?这一问题已无法具体考证。但忽视私盟本身具有的自由性和协调性,盲目照搬官方或正统盟誓的做法,认定盟书均由相应公职人员所书写,似乎缺乏足够依据。至于侯马盟书的真正书写人员,杨吉平先生曾从书法书写的角度推理总结说:“盟书的书写者不仅仅是盟约的抄写者,也应具备一定的权力,不仅具有文字使用权,也应该参与了盟誓活动,是一个属于统治阶层的特殊阶级。”[18]

注释:

[1]李学勤.周礼注疏[M].北京:北京大学出版社,1999:687.

[2]李学勤.周礼注疏[M].北京:北京大学出版社,1999:687.

[3]张颔,陶正刚,张守中.侯马盟书[M].太原:山西古籍出版社,2006:94.

[4]李学勤.周礼注疏[M].北京:北京大学出版社,1999:687.

[5]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:92.

[6]李学勤.周礼注疏[M].北京:北京大学出版社,1999:950.

[7]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,2011.

[8]康维.春秋盟誓制度的特点及其演变研究[D].西安:陕西师范大学,2013.

[9]贺汪泽.先秦文章史稿[M].郑州:河南大学出版社,1995:60.

[10]孔许友.试论春秋时期的会盟政治与盟书书写[J].中华文化论坛,2019(1):99—107.

[11]陈梦家.东周盟誓与出土载书[J].考古,1966(5):287—297.

[12]陈梦家.东周盟誓与出土载书[J].考古,1966(5):287—316.

[13]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:1792.

[14]杨伯峻.春秋左传注(四)[M].北京:中华书局,1990:1595.

[15]杨伯峻.春秋左传注(三)[M].北京:中华书局,1990:1133.

[16]杨伯峻.春秋左传注(四)[M].北京:中华书局,1990:1653.

[17]杨伯峻.春秋左传注(四)[M].北京:中华书局,1990:1215.

[18]杨吉平.论侯马盟书的书法价值[J].中国书法,2017(4):112—114.