我的外祖父于安澜先生

2021-08-02刘仲敏

⊙ 刘仲敏

我的外祖父于安澜先生,生前系河南大学文学院教授,我国著名的语言文字学家、美术史学家、书画篆刻家。他的一生,横跨了整个20世纪,在近百年的人生历程中,他为我国的教育、文化事业辛勤耕耘了70个春秋,在文字、音韵、训诂、诗词、书法、美术、篆刻等诸多领域为世人留下了一笔笔宝贵的财富。

外祖父名海晏,字安澜,后渐以字行。1902年农历十月二十三日(11月22日)他出生于河南省滑县牛屯镇鸭固集村。他的父亲是地方上的绅士,家中有三百余亩土地,兼做中药材生意。外祖父兄弟姊妹四人,他排行老二,上有一兄,下有两妹。外祖父自幼就读于私塾,学习国文、历史、地理等新式课程。四年后,又跟当地一位秀才学习“四书五经”,少年时代就打下了良好的国学功底。

1920年,外祖父第一次离开家乡,考入了豫北名校省立卫辉中学。当时,给外祖父讲授国文的青年教师就是后来的著名历史学家范文澜先生。得益于名师的启蒙和引导,使外祖父一步步走向了研究文字学、音韵学、训诂学的治学之路。

中学时期,外祖父不仅文史成绩出类拔萃,其他各科也非常优秀,尤其在美术科目上,表现出了超人的天赋和绘画才能。他自幼就有绘画的雅好,上中学之前就在家中跟随一位当画师的表兄学过勾描着色等画法技艺。因此,到中学后深得美术老师恽派花鸟画传人仝伯高先生的厚爱。仝先生在课余曾多次向他传授绘画技法,直至后来让他代师作画。于是,他中学时代的画作就广为流传,令全校师生羡慕不已。

由于外祖父勤奋好学、品学兼优,在卫辉中学四年的八个学期中,他有七个学期的总成绩名列年级第一。1924年夏季中学毕业后,他以优异的成绩被保送到中州大学(河南大学前身)文史系学习。

中州大学是在原河南留学欧美预备学校的基础上创建的,当时规模很小,仅有学生200余人,分文理两科,外祖父是建校以来招收的第一届本科生。当时的中州大学虽处创办阶段,但却汇聚了一大批名家执教,如嵇文甫、董作宾、冯友兰、郭绍虞、刘盼遂、段凌辰等,在这些名师的亲传和指导之下,外祖父阅读了梁启超的《要籍解题》、陈钟凡的《韵文通论》等古典文献导读方面的专著,并按图索骥、博览群书,诵读了大量诗、词、歌、赋中的名篇。同时,还认真研读了乾嘉以来的学术名著,理解了乾嘉学派重考据、讲客观归纳的求实学风。这些知识的积累,对他以后整理传统文化遗产与典籍产生了重要影响。在大学的后期,他还集中精力详细阅读和圈点了《说文解字》《尔雅》等文字学专著。研读《说文解字》时,他用毛笔摹写小篆部首和字头,经过反复演练,不但熟记了《说文解字》中的540个部首,掌握了文字结构和演化特征,而且通过自学《说文解字》,练就了一手精妙的小篆。此后,他尝试以篆字和甲骨文操刀入印,研习篆刻,在方寸之间寻觅篆刻之美。大学时期的这些兴趣爱好,为他后来成为以小篆闻名于世的书法篆刻家奠定了坚实的基础。

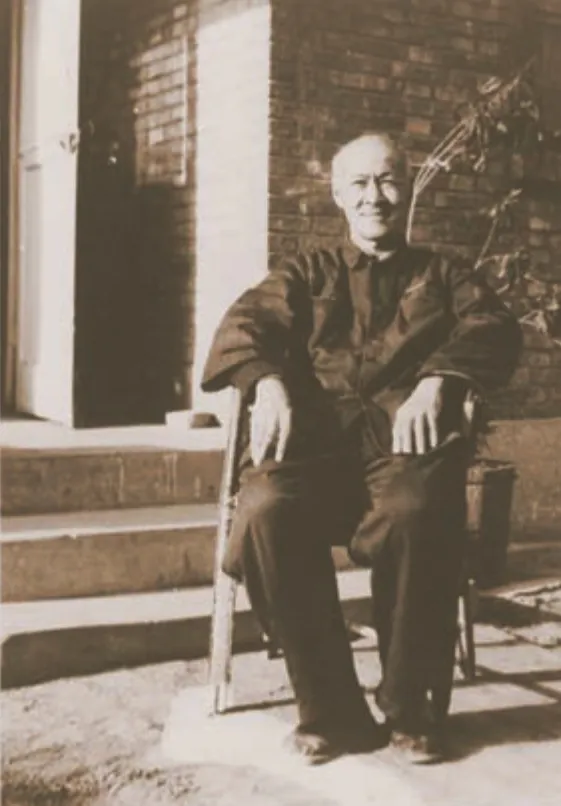

于安澜 1920年

于安澜 1934年于北京

于安澜 1985年于河大教授楼寓所门前

外祖父热爱生活,兴趣广泛。大学期间(预科两年、本科四年),他不但发奋学习,还发起成立了美术研究会,并被推选为会长。课余时间,他与同学们以写诗、作画、治印、欣赏戏曲等形式来丰富文化生活。1929年冬至1930年春,上海著名画家陶冷月先生应邀到河南大学讲学和举办画展,他又得到了陶先生在绘画方面的悉心指导,绘画理论与技艺日渐精进。此外,他也爱好戏曲,经常看《戏剧月刊》等杂志,还担任了河南大学京剧社和豫剧社的委员。豫剧社即河南大学的“巴歈剧社”,这个名字还是外祖父起的,“巴歈”者,通俗地方剧也。

1930年冬,外祖父修满学分,由河南大学文史系毕业,翌年春,受聘任教于省立信阳第三师范学校。教了一学期后,因病返乡,病好后,又于1932年春应同事之约到豫北沁阳省立第十三中学教书。1931—1932年间,正值国内军阀混战,他曾写了许多忧国忧民的诗文,《信阳城楼晚眺》即为其中之一:

画角荒城动客哀,百无聊赖强登台。

世成蛮触多戎马,运入红羊遍劫灾。

悲乱空吟庚信赋,伤时每愧杜陵才。

湖山春色明如画,忍见旌旄遍野开。

1932年夏天,外祖父以优异的成绩考入了燕京大学国学研究所,并由此开始了他长达六十余年的学术与艺术生涯。

燕京大学是由美国教会所办,是在明末书法家米万锺之勺园的基础上扩建而成的(该校址即现在的北京大学),校园环境幽雅宜人,是读书、做学问的绝佳之处。面对如此好的学习环境,外祖父心情舒畅,入校后不久,就作有《燕京竹枝词》30首刊登在校刊上。首阕从坐校车进城写起:“金盖雕轮罗翠茵,琉窗不识绕街尘。廿里凤城如飞过,半是何郎半美人。”由此可见当时之兴致。

外祖父在燕京大学国学研究所先后完成了《诗学总论》和《汉魏六朝韵谱》两项学术成果。其中,《汉魏六朝韵谱》1936年5月由中华印书局出版发行,在音韵学研究领域享有祟高声誉,在国学界引起了很大反响。

外祖父酷爱书画篆刻艺术,一生中从未中断过对书画篆刻艺术的研究与探索。他在北平从事国学研究和教学的7年间,因书画之缘结识了余越园、郑午昌、齐白石、萧谦中、黄宾虹、胡佩衡等书画界宗师。在这些大师的指导下,他临池《石鼓文》及吴大徵、罗振玉等诸家的篆书,师法清初“四王”的山水,研习吴昌硕的花鸟与篆刻,浏览历史书画典籍,并时常与好友方介堪、李剑晨等切磋书画技艺。在与艺林人士的交往之中,外祖父每每有感于当时能够指导绘画艺术的经典书籍匮乏,而历代遗留下来的绘画理论之作零碎散乱、良莠不齐,久而久之,良者可能会被遗弃,莠者可能会误人。若能将千余年来历代名家论画之精要汇集于一册,对于继承和保留优秀的中国绘画传统将是一个利在当代、功在千秋的事情,而外祖父深厚的古文功底则为完成此项事业提供了先决条件。于是,外祖父又全身心投入到新一轮的劳作之中。他在过去自己萃编论画资料的基础上,遍阅北平各种馆藏典籍,从许多历代论画著作中精选出54篇论画经典之作,加以精心整理、校勘,补充了作者事略,按年代顺序编纂成一书,名曰《画论丛刊》。1937年6月,该书一函六册,由中华印书局出版发行。

该书的问世,又在美术界引起了巨大的震动。著名文史学家、国画泰斗余越园、郑午昌两先生亲自为该书作序。郑午昌先生在序言中对该书予以热情赞誉:“安澜先生博学多艺,既著《韵谱》,又辑《画论》,其有功于艺林又何如!艺海无边,彼岸何处,欲往渡之,慈航在兹。”余越园先生在序言中高度评价了《画论丛刊》的价值:“得此一篇,于今古画学理论之源流与其要旨粲备无遗,洵可为后学之津逮矣。”黄宾虹先生称其在美术史论研究方面“后来者居上”。随着《画论丛刊》的问世,年仅35岁的外祖父已名满华夏艺苑。

《画论丛刊》自出版以来,因其重要的学术价值和应用价值,在美术界具有重大影响力,至今仍是美术院校研究生和美术理论研究者必备的参考书。

广州美术学院郭绍纲院长在纪念于安澜先生诞辰100周年学术研讨会上,撰文回忆了他因《画论丛刊》与先生结下的忘年交。1960年夏,郭绍纲先生从俄罗斯留学回来,由京赴蜀结婚,一位老同学赠送了郭先生一套精装本《画论丛刊》。郭先生阅后,爱不释手,从此与先生书信不断,志趣相投,结下了近40年的忘年之谊。

1962年夏,教育部组织潘天寿、傅抱石、徐邦达、俞剑华和外祖父等在内的14名国内美术界顶级专家汇聚杭州,共同审定浙江美术学院(即现在的中国美术学院)王伯敏教授编著的《中国绘画史》,邀请函发至开封师范学院后,中文系主任李嘉言先生感到疑惑,以为搞错了,直到先生拿出《画论丛刊》,李先生才恍然大悟。当时许多人不了解,也没有想到河南美术界还有此等人物!

至今,镌刻在中国美术馆内的《中国美术大事记》上仍清晰地记载:1937年于安澜编《画论丛刊》出版。

正当外祖父在学术上步入辉煌,事业上达到鼎盛之时,抗日战争爆发,北平沦陷,生存条件不断恶化。于是,他于1939年夏天辞去了北平汇文中学的工作,返乡耕读教书。在滑县中学任教期间,他编著了《〈说文〉分类简编》《历代文学家传选》,在战乱期间为国家培养了大量人才。回归故里的7年间,虽然饱经了战乱之苦,但是,他拒绝为日伪政府做任何事情。有诗为证:

(一)

慨然归卧故山秋,清操权当第一流。

沧海横流难独挽,桃源思避叹无由。

凭栏每下新亭泪,倚柱时为温饱忧。

浩劫红羊何日尽,长空怅然使人愁。

(二)

万里烟尘朝市非,一肩书剑赋旋归。

眼中涸鲋难为济,天外征鸿自远飞。

风雨搅梦心如醉,江山入望泪沾衣。

家园一卧惊四载,故旧天涯信息稀。

1945年抗日战争胜利后,河南大学由陕西宝鸡迁回开封原址。1946年,应河南大学文史系主任嵇文甫、段凌辰两位先生的邀约,外祖父于1946年回到母校任教。次年,外祖父将全家人从滑县老家接至开封,住在离河大不远的糖坊口街12号。此时,他的两个儿子、两个女儿和一个侄子都在开封上了学。然而,时隔不久,解放战争开始,河南大学随国民党政府南迁至苏州。到苏州后仅一年时间,解放军即打过长江,全国很快解放。

河南大学南迁至苏州的时间虽不长,但足以让北方人领略到江南物产之富庶、文化之发达、风景之秀美。外祖父更是对江南钟爱有加,到苏州后不久,他便和王仲嘉教授前往杭州、南京游览各处名胜,并携带我二舅由苏州步行几十里到灵岩山、光复镇等地游览,并写下了《邓尉山探梅记》。

1949年5月苏州解放后,同年7月,外祖父出于对家乡的热爱和对河南大学的眷恋,随学校返回了开封。令他没有想到的是,新组建的河南大学组织南迁返回的教师进行了半年的政治学习后,就莫名其妙地将他解聘了。

于安澜 行书 致费新我手札

为了生计,经朋友介绍,外祖父又辗转于武昌教育学院(1950年9月—1951年9月)和平原师范学院(现河南师范大学)(1952年9月—1957年)任教,讲授古代汉语和文字学。1952年9月,他刚来到平原师范学院,学校又派他去江西省安乐县参加了3个多月的土地改革。任教期间,为了给同学们拓展一些课外的阅读材料,他自备钢板、蜡纸,为同学们刻印阅读材料。没有想到的是,有同学向《光明日报》写信,说学校让教授刻蜡版(当时学校讲义均为刻蜡版油印),影响学术研究。《光明日报》随后写信向系里询问情况,系领导拿出《光明日报》的信让他给报社解释。外祖父立即写了情况汇报,大意是刻蜡版、印参考资料是应学生要求自发去做的,与系里无关。谁知《光明日报》认为情况说明系被迫而写,并批评学校应给教授更多时间搞学术研究。一件平常小事,使得个别领导对他产生了成见,对他处处掣肘。后来,他曾与外省的高校联系,山东师范学院、天津师范学院均发来了商调函,但学校不放人,此事即不了了之。

1957年,国家对部分高等院校进行了院系调整,原新乡师院的文科并入开封师院。于是,外祖父又回到了阔别7年的母校。1949年外祖父由苏州回到开封后,于1950年初在开封市龙亭区花井街3号院购买了一处房产,西屋5间(正房)、南屋2间(侧房)。当时,这处两进四合院新建成不久,青砖黛瓦,居住有五六户人家,环境还不错。在外漂泊了数年之后,外祖父和家人重新团圆。此后的23年,一直定居于此,也为他日后进行学术研究和书画创作提供了便利条件。2005年,开封市人民政府将花井街3号院批准为开封市重点文物保护单位——于安澜故居。

于安澜 行书 致李剑晨札

回到开封师范学院中文系后,学校一直没给他安排教学任务,让他在系资料室工作,与他同在资料室工作的还有任访秋教授(改革开放后曾任河南省政协副主席)。在资料室工作期间,他有大量的时间查阅、搜集、整理各种学术资料,继续从事古汉语、文字学和美术史方面的研究。

1957—1966年这段时间,“反右派”“大跃进”“四清”等政治运动一个接一个,外祖父就是在这样的环境下,超然于物外,默默地进行着自己的学术研究。

我清楚地记得,20世纪60年代,家中还没有电灯,外祖父时常在昏暗的煤油灯下著书立说。为了使煤油灯更聚光,他用纸糊成灯罩,罩在煤油灯的玻璃灯罩上。这种纸灯罩用不了几天就烤焦了,于是再重新糊一个……这样,冬去春来,灯罩不知换了多少个,直到1966年装上电灯,这种情况才得以改善。每到夏天,酷暑难耐,外祖父就把工作的地点转移到房檐下,以椅子当桌子,坐在小板凳上,三层白纸衬两层复写纸,用圆珠笔一丝不苟地誊写书稿。那个年代,人们不知道电脑为何物,更不知道“复制”“粘贴”“删除”怎么用。因此,百万字的书稿全靠工整遒劲的小楷一笔一画地写出来。当汗衫湿透之时,扇几下芭蕉扇,喝一杯茶水,就是短暂的休息。

我和外祖父一起生活了20年,这是我人生中最难忘的时光。中华人民共和国成立后,我父母都在省人民银行工作,由于我父亲敢于直言,1957年被错划为“右派”(1979年平反),并被下放到河南省襄县“劳动改造”。1960年,我父亲病困交加去世。我母亲也因此受到株连,被解除了公职。在我们孤儿寡母困顿无望之时,是外祖父把我们接回家,并把我和姐姐抚养、教育成人。

20世纪60年代,是家中最困难的时期。当时全家9口人,全靠外祖父一个人每月140多元的工资生活。外祖母没有文化,是个小脚老太太,她18岁与外祖父结婚,两个人共同生活了60年,风雨同舟,相濡以沫,共同营造了一个艰难又和睦的家。他们不但养育了4个子女,而且对我们第三代的孙子、孙女、外孙、外孙女仍然承担了抚养和教育的义务,倾注了大量心血。

尽管当时的生活窘迫,外祖父还是把我们送进了幼儿园,还给我们订阅和购买了《小朋友》《儿童时代》《中国少年报》等儿童读物。上小学之后,外祖父便开始对我们进行较为系统的教育。每逢寒暑假或星期天,他都要抽时间给我们讲唐诗、宋词、寓言故事等,还辅导我们写字、画画。可惜的是,“文化大革命”开始后,外祖父多次下放农场劳动,我们的家教也被迫中断。

1972年,我上高一,我表弟上初二,学校举办数学竞赛,我考了全年级第一名,我表弟考了全年级第五名。外祖父为此事夸奖了我们,还给我刻了一枚“人书俱幼”的印章。1971年2月,我姐姐因家庭出身不好,初中毕业便下乡到郊区当了知青,外祖父对此非常惋惜。冬天农闲时回家,外祖父仍指导她学习文史与绘画。后来,她回城当了工人,写宣传报道、布置墙报、画刊头等事情成了她在企业的兼职。1977年恢复高考,我和姐姐拿到大学的录取通知书之后,外祖父欣喜若狂,哼着小调向外祖母报喜。这喜悦之中饱含了他多年来的辛苦培育和对恢复高考制度的衷心拥护。

外祖父是一个热爱大自然的人。20世纪60年代,绝大多数人都在温饱线上挣扎,谈不上“旅游”,也没有外出的机会。但是,为了培养我们对大自然的热爱,外祖父便根据季节的变化时常带我们几个小孩出游。春天来了带我们到郊外踏青,夏天来了带我们去农村看成熟的麦子,最远的一次是带我们步行十余公里到柳园口看黄河和镇河铁犀。站在黄河岸边,看到滚滚东去的黄河水,看到杨柳飞花的春天,使我们融入了大自然,触摸到祖国的大好河山,培养了我们的爱国热情。至今,我还能清晰地回忆起儿时在杨家湖畔嬉戏的场面,在河南大学东一斋后面草丛中捉蚱蜢的情形,这些都是我少年时代留下的美好记忆。

1963年,上海美术出版社出版了外祖父编著的《画史丛书》。该书的编纂整理,始于1956年,1963年才得以出版。这段时间正是国内政治运动频繁、自然灾害严重、家庭生活十分困难的时期。当时是什么精神和力量支撑他完成这部巨著的?他从没有提及过。

1966年,“文革”开始,外祖父作为“反动学术权威”也经历了种种磨难。但他都以平静的心态,坦然、宽容、谦和、开朗、诙谐地对待各种荣辱和纷争。“文革”过去之后,很少听他提及“文革”中的事情,他把所有的不愉快都埋藏在心里了。

进入20世纪70年代后,政治运动有所淡化。年逾古稀的外祖父又开始了他的学术研究和书画创作。这时候,国内书画界也开始复苏,散落在开封城区的书法界人士便开始频繁地与他交往了。这些人中,有些是他在书法界多年往来的老朋友,如武慕姚、牛光甫等,还有当时崭露头角的一些中青年书法新秀(现在都已是书法名家了)。开封是一个具有浓厚文化积淀的古城,书法爱好者多,群众基础好,加之当时人们的文化生活十分贫乏,因此,习练书法成了很多人的业余爱好,从而形成了一支庞大的书学队伍。但是,众多的书法爱好者对于书法理论、历史演变、流派等知之甚少。于是,应开封市文化馆和书法界的迫切要求,外祖父为他们整理编写了一本书法教材《书学名著选》,并多次在开封相国寺(原文化馆所在地)为书法爱好者授课。当时因书法爱好者都是业余的,授课时间均安排在晚上,他老人家年纪已高,从家中走到相国寺大约需要20多分钟。街上路灯昏暗,有些背街小巷还是土路,路上深一脚、浅一脚的,既无车接送,也无一分钱的报酬,但外祖父却仍然乐此不疲。正是这种难能可贵的精神,团结和激励了开封市书法界的同仁们不断奋发向上。在外祖父和一些书法界人士的倡导下,开封市在国内率先成立了“书学研究会”,并通过举办各种书法展览和书法交流活动,使开封市的书法艺术得到了前所未有的发展,在国内、省内产生了重要的影响。此后,向他征集书法作品和求教、求字的人越来越多,外祖父也因书法艺术走入了广大民众之中。

外祖父晚年是以篆书闻名于世的,这主要得益于他从事的古文字学研究。大学和研究生期间他就陶然于古文字的书法艺术之中。他偏爱《石鼓文》之古朴浑厚,师法“二李”(即秦代李斯、唐代李阳冰),每日临池不辍,遍摹周秦碑文及罗振玉、杨沂孙、王福庵等清代大家的名作。其小篆上溯周秦诸体,下及明清各派,用笔刚柔并济,结构严谨、布白疏宕、气韵典雅。作品多以古诗词集联,诗书并茂,如闻金石之声,如临大雅之境。外祖父不但精于篆书,还擅长多种书体,他的行楷兼得明清文徵明、董其昌等诸家风范。其一生博览历代真迹,择善而从,探其源,取其精。他的著作文稿、诗词文章、尺牍信札都是用小楷或行书写成,字里行间流动着书法韵律,是学问与书法的完美结合,置身其中如沐清风。1980年,他的书法作品《庆祝建国三十周年纪念写杜工部戏为六绝》入选全国第一届书法篆刻展,1981年被收录到人民美术出版社出版的作品集中。

更令人称道的是,他对书法的源流、演变、流派以及书学理论进行过全面深入的研究。因此,他的书法作品中蕴含着深厚的文化底蕴和优秀传统文化的精华。柳公权说:“心正则笔正。”我认为,外祖父的书风之所以超凡脱俗,品位高雅,源自他渊博的学识和上善若水的品格。

外祖父的篆刻艺术,可能知道的、见到的人不多。他曾说过,治印需先学篆书,篆书学不好,印的品位则不高。他于20世纪30年代在北平之时,曾师从齐白石、萧谦中等一代书画篆刻宗师研习篆刻,并凭借深厚的小篆功底,或取法钟鼎文字,或模拟汉白文印,或比照三晋朱文与皖派印风,形成了布局平稳、结构严谨、刀法精湛、圆润秀美、古朴典雅的风格。家中至今还保存着他刻的上百方印谱,其中有众多书画名家、学者的印章和大学图书馆的藏书印,方方迥异,跃然纸上,美不胜收。

1976年4月,开封与杭州两地在国内率先开展了书法交流活动。考虑到外祖父已年逾古稀,就让我陪同他前往,在旅途中照顾他。

我们第一站来到苏州,一起拜会了中国书法家协会副主席费新我先生。费先生家是一座典型的江南小院,独门独户,门旁边有苏州市文化局的告示,大意是:“为了费先生的身心健康,未经允许,不得登门求字。”到费先生家后,我们一行得到了热情接待。费先生早年是从事绘画艺术的,与江南的书画名家交往甚密,后因右手手腕患病,改用左手专攻书法,自成一体,在书法界闻名遐迩。两位老人也神交已久,此次相见,分外高兴。在费老家中,两个人兴致勃勃地当场挥毫,互赠墨宝,成为一段佳话。在苏州期间,外祖父还带我去了河南大学南迁苏州时的旧址和当时的居住地,时过境迁、物是人非,令人感慨万千……

离开苏州后,我们来到了上海,目的地是南京路上的朵云轩。朵云轩是沪上经营文房四宝、名人字画、举办书画篆刻展览和学术活动最重要的场所。而当时朵云轩的负责人恰好是国内书画篆刻大家方介堪的堂弟方之木(国内著名的书画家、收藏家和鉴定家)。方介堪先生是20世纪30年代外祖父在北平时的书画篆刻挚友。两个人离京后的几十年来书信往来不断,时有书画作品相赠。1981年方介堪先生80寿辰之时,外祖父还写了一幅《方老八秩寿晨(辰)写二十韵奉祝》的楷书中堂,为方老祝寿。有了这样一层关系,朵云轩方面给予了我们盛情接待。

最后一站是杭州的西泠印社。杭州与开封两地的书法作品在西泠印社展出,两地众多书法家的作品琳琅满目,观众络绎不绝。杭州市委宣传部副部长、著名书法家郭仲选出席了开幕式,郭仲选先生是一位学者型、专家型领导,久闻外祖父之名,对他非常仰慕和尊敬,还设便宴招待了我们。

在杭州期间,外祖父还拜访了沙孟海先生。沙先生曾师吴昌硕,外祖父也曾临摹过吴昌硕的篆书,深入研究过吴昌硕的篆刻、花鸟画。故两位古稀老人有很多共同的话题,可谓相见恨晚,惺惺相惜。三年后,外祖父的《书学名著选》一书出版,沙孟海先生亲自为之题写了书名。

杭州的书法交流活动结束后,我们两人便与开封市书法代表团的诸位分开,因为外祖父早已计划好了下一步的行程。于是,我与外祖父又来到了上海,看望他的老朋友王鸣岐先生。又去了无锡、镇江,游览了太湖黿头渚、蠡园、锡惠山,镇江的金山、焦山等风景名胜。之后,又到了南京,看望了画界老友、河南籍著名画家魏紫熙、李剑晨等。这趟江南之行,历时半个多月,既是书法交流之旅,也是探访旧交和故地重游之旅,内涵丰富,外祖父非常开心。此次随外祖父出访、游览,我更是收获满满。我们每到一处,他老人家就给我讲与之有关的历史典故、风土人情,使我终身受益。

外祖父是以出版《画论丛刊》《画史丛书》和《画品丛书》三部美术理论和美术史论巨著而扬名海内外美术界的。他不但是资深的美术理论家,还是一位功力深厚的画家。他的山水画师法“清初四王”,古朴高雅、意境深邃;他的花鸟画工整秀美,清新脱俗。他一生的画作也很多,但很多都作为画界好友之间的互赠以及应人所求而作,他本人存留的很少;书法作品亦如此。据他回忆,1946年回河大教书时,正值盛年,精力充沛,经常应河大师生员工所求,为之作画。嵇文甫校长的儿子振民结婚,就是外祖父画的中堂,撰写的对联。1962年他去杭州参加浙江美术学院的《中国绘画史》审定会议,回来时取道黄山写生,创作了《黄山人字瀑》《从狮子林望黄山北海宾馆》等山水画代表作。1974年家中的经济状况稍微好转之后,他又与开封师院艺术系主任丁折桂教授相约,暑假期间自费前往四川写生,意在于古稀之后再创作一些山水画。由于绘画创作耗费的时间与精力比较大,加之此后的著作编写整理、招收研究生和书法篆刻方面的社会活动占用了他大量时间,使得他在绘画创作方面心有余而力不足,不得不作罢。

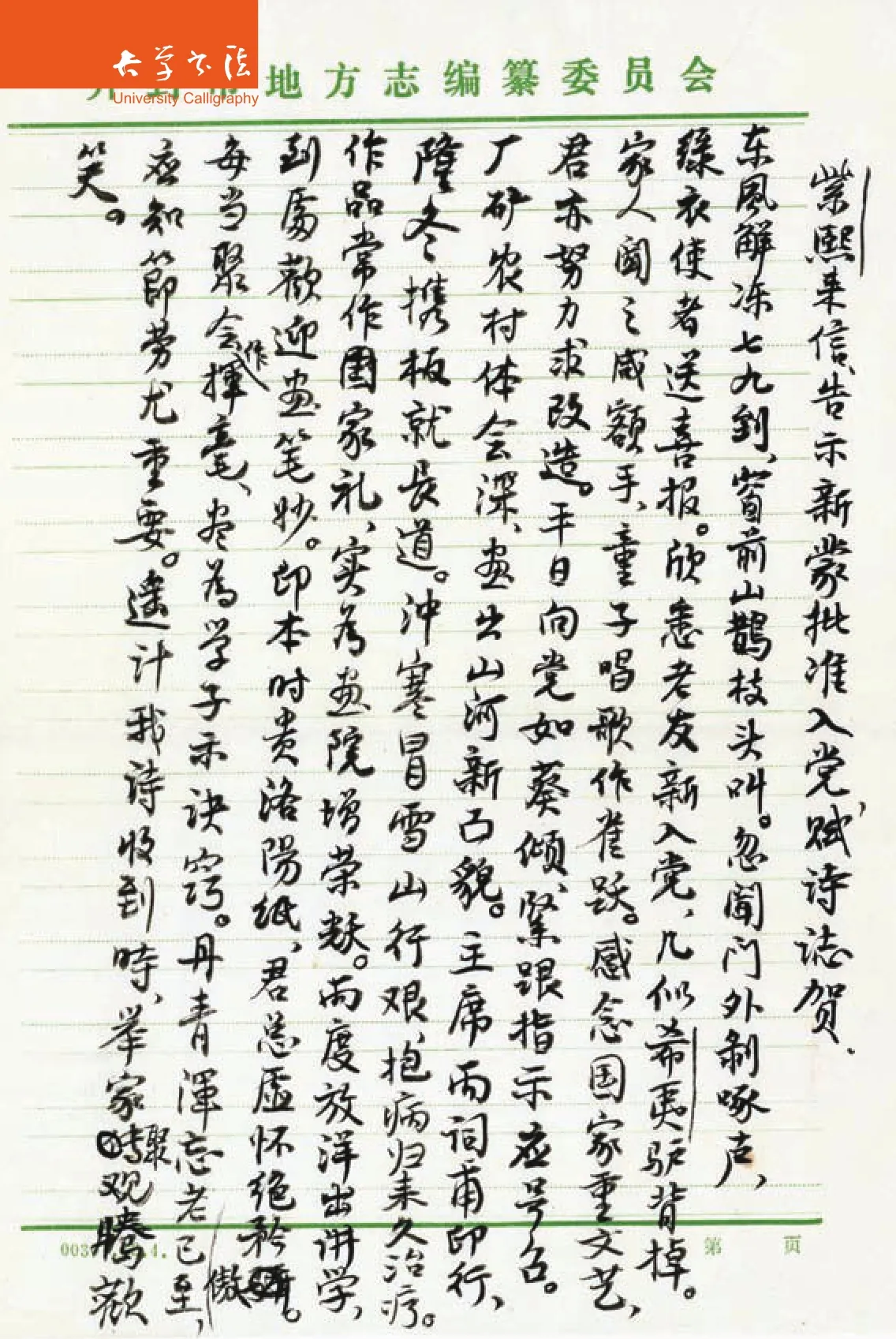

于安澜 行书 魏紫熙入党贺诗手稿(致祝仲铨札附件)

于安澜 楷书 方介堪八十寿晨(辰)贺诗札

1979年初,外祖母病逝。这位与外祖父同龄,一生相随,全身心操持家务的老太太,熬到了该享清福之时,却离开了人世。1980年,外祖父带着我母亲、我姐姐搬进了河大新建成的幼南宿舍区教授楼三排七号。此后的近二十年里,外祖父在生活上得到了她们的精心照料。

由于政治上、精神上得到了解放,外祖父积聚了多年的能量一下子迸发出来,耄耋之年,壮心不已,“仍思乘夕阳之余晖,补光阴之流逝”。此后的十几年间,他整理了大量的旧时文稿,编写出版了多种著作,指导了数届研究生,创作了大量书法作品和诗词,为社会培养了一大批书法篆刻人才,为弘扬我国优秀历史文化倾注了大量的心血。现以他1986年为祝贺中国书画函授大学成立而填写的《调寄醉花阴》来表达他老人家对后学的殷切希望:“为给青年开宝库,忘却岁迟暮。艺苑展宏图,老马自任,犹记来时路。古今万法无不具,指点优异处,莫叹寻师难,提要钩玄,已把金针度。”

1982年11月,中国训诂学研究会在苏州召开年会,到会学者达200多人,盛况空前。外祖父作为发起人之一,应邀前往参加。主席台上就座的有《古代汉语》主编、北京大学教授王力先生和北京师范大学的许嘉璐教授(时任全国人大常委会副委员长、民进中央主席,国家语言文字工作委员会主任)等。此时,人们惊异地发现一位布衣布鞋、穿着简朴的老者也端坐在主席台上,便纷纷打听老人是谁。当他们得知是20世纪30年代编著《汉魏六朝韵谱》的于安澜先生时,都惊叹不已。

外祖父一生勤俭,不抽烟、不喝酒、不享乐,严于律己、宽以待人。因此,师长、同学、同乡、同事、晚辈都喜欢与他交朋友,连街道上的邻居也喜欢和他拉家常。他的老朋友魏子佩被打成“右派”,独居开封、落魄困窘,但外祖父仍然把他当作好朋友对待,逢年过节都要请他到家中吃饭。外祖父在花井街3号居住了30年,每年春节都要为全院的邻居写春联。1980年搬到河大宿舍后,老院的陈老太太在春节前夕拄拐杖来找他写春联。从此以后,每年春节之前,他都要多写几幅春联让家人给老邻居送去,直到他逝世的前一年,还一直坚持这样做。一次,一个曾在“文革”期间整过他的人向他求字,他很快就给人家写好了。于是,有知情人抱不平说,此人在批判你的时候很卖力,你给他写什么字!他淡然一笑,答曰:“他当时亦为形势所迫。”他总是以这样的宽广胸襟待人,不由得令人肃然起敬。

1982年,上海人民美术出版社又出版了外祖父编纂的《画品丛书》,著名国画大师刘海粟为该书题签。外祖父在《画品丛书》的序言中曾这样写道:“岁月如流,余已由花甲之年进入耄耋,衰老已届,精力有限,倘非十年动乱,此类遗产,即出三辑四辑亦早行世,时间空过,计划无成,自当再鼓余劲,尽力而为,更望艺林同好,予以接力,俾吾国美术资料,早日完成。”令人无不遗憾的是,《画品丛书》辑录了南北朝至元代有画迹的著作13种,并加以详细校点整理成书,明、清两代尚在计划之中,却未能完成。令人欣慰的是,《画论丛刊》《画史丛书》和《画品丛书》三部巨著为中国美术界留下了宝贵财富,正如著名美术理论家、画家黄苗子先生所言:“他为中国美术理论的研究做出了巨大贡献。”

外祖父一生辛勤执教,桃李满天下,他像春蚕吐丝那样,将平生所学,无私地传授给校内外的各类学生。1980年,平顶山师专的青年教师王蕴智来信求教,想报考他的研究生。他接到信后,一连给王蕴智写了数封信,最长的一封竟有十几页之多。信中不但对他鼓励,还为他列举了大量参考书。1985年,王蕴智考取了他的研究生,后来还考取了吉林大学的博士,并成为郑州大学历史学院的博导、河南省文字学会会长、国内古文字领域的知名专家。1983年,青年书法家王海仰慕其名,欲拜他为师,并从新乡寄来了他的书法、篆刻作品。外祖父看到王海在砖瓦上刻出的硕大篆字,认为他在书法篆刻艺术上独具匠心,非常赏识。于是,在此后的十余年中,他与王海之间的信函不断,总计有200余封。而王海的书法作品在这十几年间也曾多次获得省内外书法大奖。

1984年5月,河南师范大学恢复了建国前“河南大学”的校名。同年,外祖父被任命为河南大学古籍研究所所长。他根据自己长期研究古代典籍方面的经验,为学校提岀了古籍整理工作规划,并先后整理了《〈说文解字〉分类简编》《历代典范语言类编》,出版了《古书文字易解》《诗学辑要》等重要学术著作。

外祖父在诗词歌赋上亦有十分深厚的造诣。他一生所创作诗词歌赋有数百首之多,翻开他在20世纪30年代的一本诗赋集,就有200多首诗词,其格调高逸,对仗工细,其中的《龙亭秋望赋》洋洋上百句,捧读之后,令人顿生感慨。1990年,他与本校宋景昌、赵帆声先生及开封市爱好诗词的同仁共同发起成立了“开封梁苑诗社”,每逢兴致来时,写诗填词自娱,或为他人庆贺,或讴歌祖国的大好河山和建设新貌。

其实,早在大学时期,他就和同窗好友许敬参加入了开封衡门诗社,并有多篇诗词发表。此后的多年间,他也不断与众多好友通过书信赋诗唱和。20世纪六七十年代,每当兴致来临,他便与武慕姚先生写诗、填词唱和。春节前你送他一盆水仙,他还你两束腊梅便成为唱和的题材。由于两家相距不远,我们几个小孩就成了“通讯员”。依当时的政治氛围,让人举报后随时都可能被批判。但两位老人全然不顾,足见其胸襟之大。

外祖父的一生几乎跨越了整个20世纪。无论是在艰难困苦的岁月,还是在太平盛世,他始终秉持着热爱生活、热爱自然、待人至诚、与人为善、宁静淡泊、荣辱不惊的优良传统和生活作风,其品德之高尚,有口皆碑。尤其是到了晚年,他的内心修养已达到了至臻至善的境界,真正地践行了河南大学“明德新民,止于至善”的校训。

外祖父的一生是漫长的一生、坎坷的一生、坦然的一生,是为学术事业、教育事业、文化事业无私奉献的一生。他一生恬淡,却在学术上、艺术上取得了辉煌的成就;他一生简朴,却给世人留下宝贵的文化财富;他一生没有做官,却备受社会各界人士的敬仰。正如原全国人民代表大会常务委员会副委员长许嘉璐所言:“先生道德文章,学者共仰。”