低勘探程度盆地速度特征分析与大尺度成图方法及其应用

2021-07-31赵佳奇韩文明刘志国赵红岩孔令武

赵佳奇,韩文明,刘志国,赵红岩,冯 鑫,孔令武,王 嘉

(中国海洋石油国际有限公司,北京100027)

随着海外业务快速发展,预测存在较大资源潜力的海外低勘探程度盆地日益成为油气勘探的重点关注目标。对于这类新兴盆地,研究重点是在有限的资料条件下快速筛查构造有利区带、分析地层沉积及潜在烃源分布特征。而作为基础与关键的低勘探程度盆地大尺度变速成图始终是制约海外勘探早期盆地深入研究的难点。针对该问题的研究,首先是要查明盆地区域速度分布特征及影响因素,提出有效的时深转换方法,获得可靠的深度域构造图和厚度图。

作为西非典型的新兴盆地,毛塞几比盆地勘探程度低、资料少,公开披露的资料有限,前人对该盆地的速度特征和影响因素等研究尚无公开文献资料。目前关于速度建模方法的研究多集中于中、小尺度三维工区(几十至几千平方千米)的反演、层析等方法原理[1-3],结合盆地结构特点和大尺度(几十万平方千米)变速成图方法的研究与应用非常稀少。

本文以西非毛塞几比盆地为例,从盆地结构研究入手,分析盆地结构、沉积地层年代和岩性的空间分布差异,重点分析盆地区域速度特征,明确影响区域地层速度的主要因素,提出应对低勘探程度盆地大尺度成图问题的分区井控插值与变速拟合剥层法实现区域时深转换,以得到更可靠的深度域成果,支撑盆地构造、沉积和烃源研究。

1 盆地概况

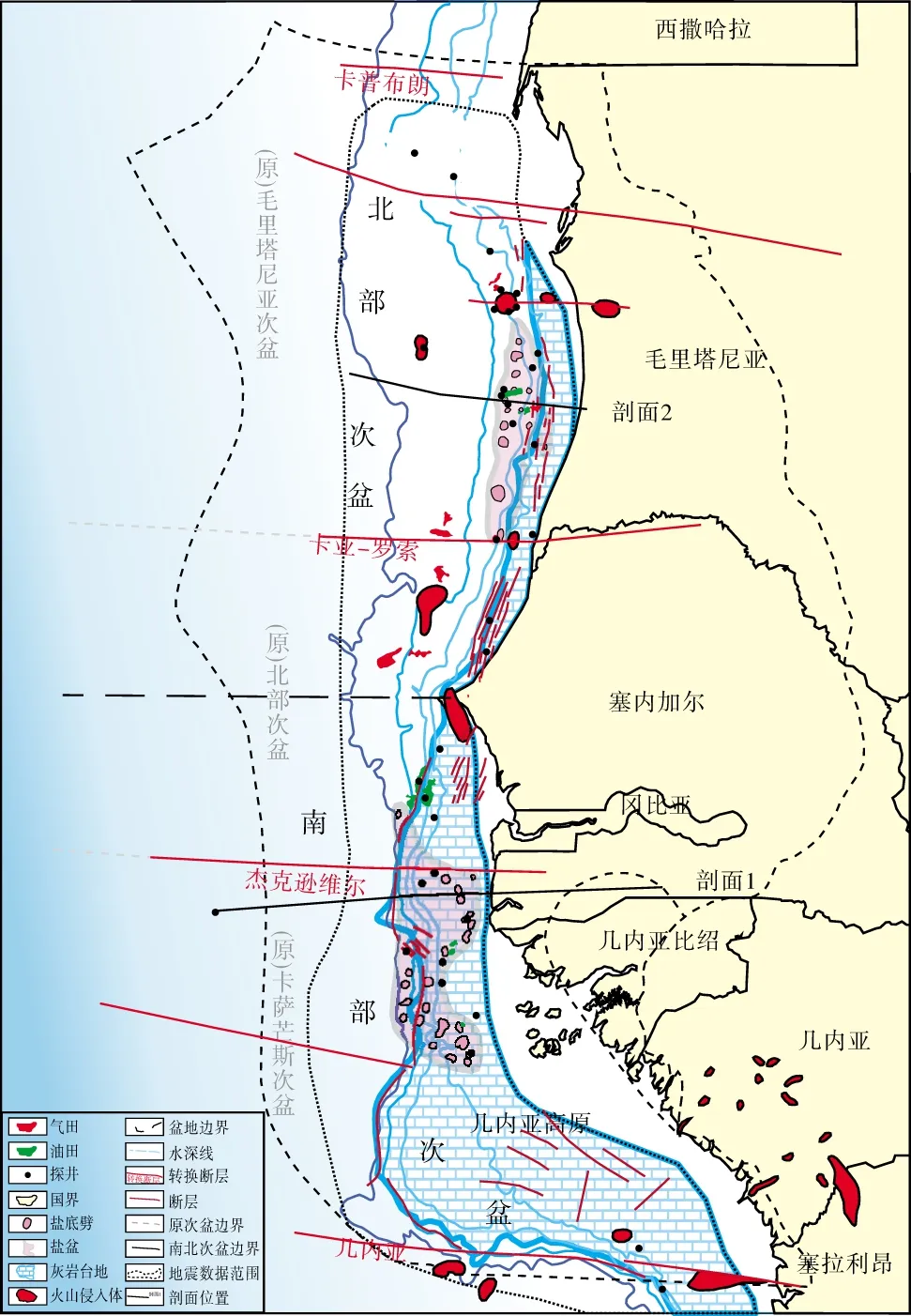

毛塞几比盆地位于西非北段,面积超过91×104km2(其中海域60.5×104km2,陆地31.1×104km2),是西非海岸面积最大的含油气新兴盆地,纵跨毛里塔尼亚、塞内加尔、冈比亚、几内亚比绍和几内亚5国及北部西撒哈拉地区(图1)。2014年以来,毛塞几比盆地累计钻探预探井及勘探评价井26口,共获得油气可采储量油8.8×108桶、天然气53×1012ft3(1ft≈0.3048m)[4-7],该盆地因而一跃成为当今世界油气勘探活动最频繁、效果最成功的盆地之一。

图1 毛塞几比盆地位置、构造纲要及次盆划分

毛塞几比盆地位于中大西洋,在晚二叠世-早三叠世泛大陆解体产生的张裂作用下形成了盆地裂谷,受断裂活动形成大量地堑、半地堑;从晚三叠世至晚侏罗世裂陷活动基本停止,盆地处于过渡期,局部蒸发环境下发育了盐岩,南部广泛沉积了碳酸盐岩,受构造和地层岩性差异影响古陆架边缘逐步形成;自白垩世以来,盆地呈典型被动陆缘发育特征,构造活动较弱,除古陆架边缘和局部火山、盐活动区外,盆地地层沉积稳定[8-9]。

毛塞几比盆地属勘探新兴盆地,本次研究区面积广大,超过34.0×104km2,区内探井数量非常少,单井控制面积过大,可获得的二维地震数据有限而三维地震覆盖面积过小。研究中面临如下问题:①如何通过较为稀疏的井、震速度数据平衡大尺度变速成图的问题;②由于东、西向陆架、陆坡及深水地层变化剧烈,受晚白垩构造活动地层差异剥蚀影响同一年代地层厚度不同,沉积相控制下岩性组合变化复杂等因素所导致的速度纵、横向变化剧烈等问题,在构建区域速度模型前要掌握研究区地层厚度、岩性和地层速度横向与纵向的分布特征、变化规律;③分析影响速度的主要因素,合理构建可以解决上述问题的变速成图速度模型。

2 速度特征及影响因素分析

毛塞几比盆地目前的勘探活动集中在裂陷后期中生界白垩系和新生界地层,勘探地震资料的记录时间主要为8s,最长可达12s,揭示的地层年代大多在侏罗世之后。鉴于研究区地震资料全部位于海域范围,因此本次研究主要针对盆地海域范围内的裂陷后期地层展开。

2.1 盆地结构及岩性分布

前人利用中大西洋多条转换断裂带(卡普布朗、卡亚-罗索、杰克逊维尔、几内亚)作为边界将毛塞几比盆地自北向南划分为毛里塔尼亚次盆、北部次盆和卡萨芒斯次盆(图1)[4-7],但转换断层对盆地南北向地层厚度和岩性造成的影响不明显,因此次盆范围对时深转换研究的约束性低。由研究海域二维地震资料的解释成果发现盆地南部和北部在东西方向上的早期构造、沉积活动及物源差异才是造成盆地地层结构、岩性差异和速度横向变化的主要原因。因此我们将盆地划分为南部次盆(南次盆)和北部次盆(北次盆),为便于分析区域速度特征和构造、地层及岩性变化对速度的影响,以陆架台地边缘为界将南、北部次盆划分为东南古陆架区和西北陆坡深水区(图1)。

三叠世盆地整体处于盐岩发育的过渡期,受裂陷期构造差异控制,盐岩母岩集中发育在南、北次盆的中部,并且受后期构造活动和地层岩性差异影响在南次盆中部古陆架形成许多陡直的小规模盐刺穿,在北次盆深水陆坡局部形成盐挤出构造(extrusion tectonics,又称逃逸构造)。

侏罗世至早白垩世时期盆地南、北两个次盆的构造和沉积活动差异明显,相应形成了不同的区域构造和地层岩性展布特征。

区域典型地质剖面1位于南次盆,自东向西经过古陆架区、陆坡深水区和深海平原区。南次盆在侏罗世至早白垩阿普特(Jurassic-Aptian)时期,持续受隆升作用影响发生差异抬升,东部形成了几内亚高原,并在边缘形成近南北向展布的大型正断层(图1,图2a)。断层下盘缓慢抬升使水体处于较浅的深度,并且该时期南部陆上物源供给较弱,有利于碳酸盐岩的发育,因而形成了沉积厚度3900~5300m、以正断层为西部边界、最宽处超过300km的广阔碳酸盐岩台地。区域地震及井资料研究揭示,平面上古陆架台地呈现“南宽北窄”的特征(图1)。而断层上盘持续下降、水体加深,主要以泥岩、泥灰岩沉积为主,地层厚度明显小于古陆架碳酸盐岩台地地层厚度。剖面1同样显示南次盆的盐岩发育区因后期构造和地层演化差异在中部古陆架形成的小规模盐刺穿。

区域典型地质剖面2位于北次盆中部,自东向西经过古陆架区、陆坡深水盐底劈与逆冲区和深海平原区。北次盆侏罗世至早白垩阿普特时期仅靠陆的局部区域受到隆升作用形成了东西向较窄、南北向延伸有限的陆架碳酸盐岩台地(图1,图2b),而深水陆坡整体构造活动较弱、地层沉积横向稳定,主要为泥岩、泥灰岩和少量浊积砂岩。在北次盆盐岩发育区,由于盐塑性形变和差异负荷局部产生了逆冲推覆构造和次生正断层(图2b)。

图2 毛塞几比盆地南(a)、北(b)次盆典型地质剖面(剖面位置见图1中剖面1和剖面2)(据文献[4,10],有修改)

早白垩阿尔布(Albian)之后,盆地构造活动较弱,沉积地层呈现受早期碳酸盐岩台地发育范围控制的继承性特征,导致现今大陆架表现出由南向北逐渐变窄的特征(现今陆架范围约200m的水深线)。地层岩性为古陆架三角洲砂泥岩及与之对应的深水浊积及远洋泥质沉积;新生界多为砂泥岩,短期大范围分布泥灰岩沉积。

2.2 盆地地层速度特征

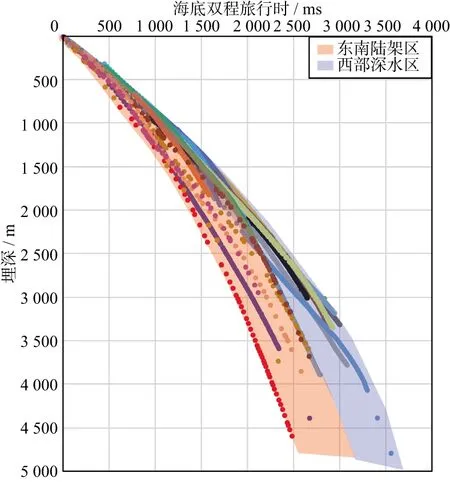

受盆地结构与构造演化、物源供给、沉积环境等的影响,地层年代、沉积相、岩性的分布存在较大差异,地层速度呈现不同变化规律。分析不同地理、构造位置约30口井的时深数据,认为毛塞几比盆地白垩世以来地层速度具有两大特征:平面上(不同钻井)呈“西北深水区低,东南陆架区高”的特征;纵向上(不同深度)呈“两段式”的特征。

表1和图3表明,平面上西北深水区各年代地层以泥岩为主,夹少量砂、灰岩,东南陆架区以砂岩为主,夹较多灰岩且偶见火成岩,地层速度整体比西北深水陆坡速度高200~1600m/s。

表1 毛塞几比盆地分区各层段地层测井岩石速度统计结果

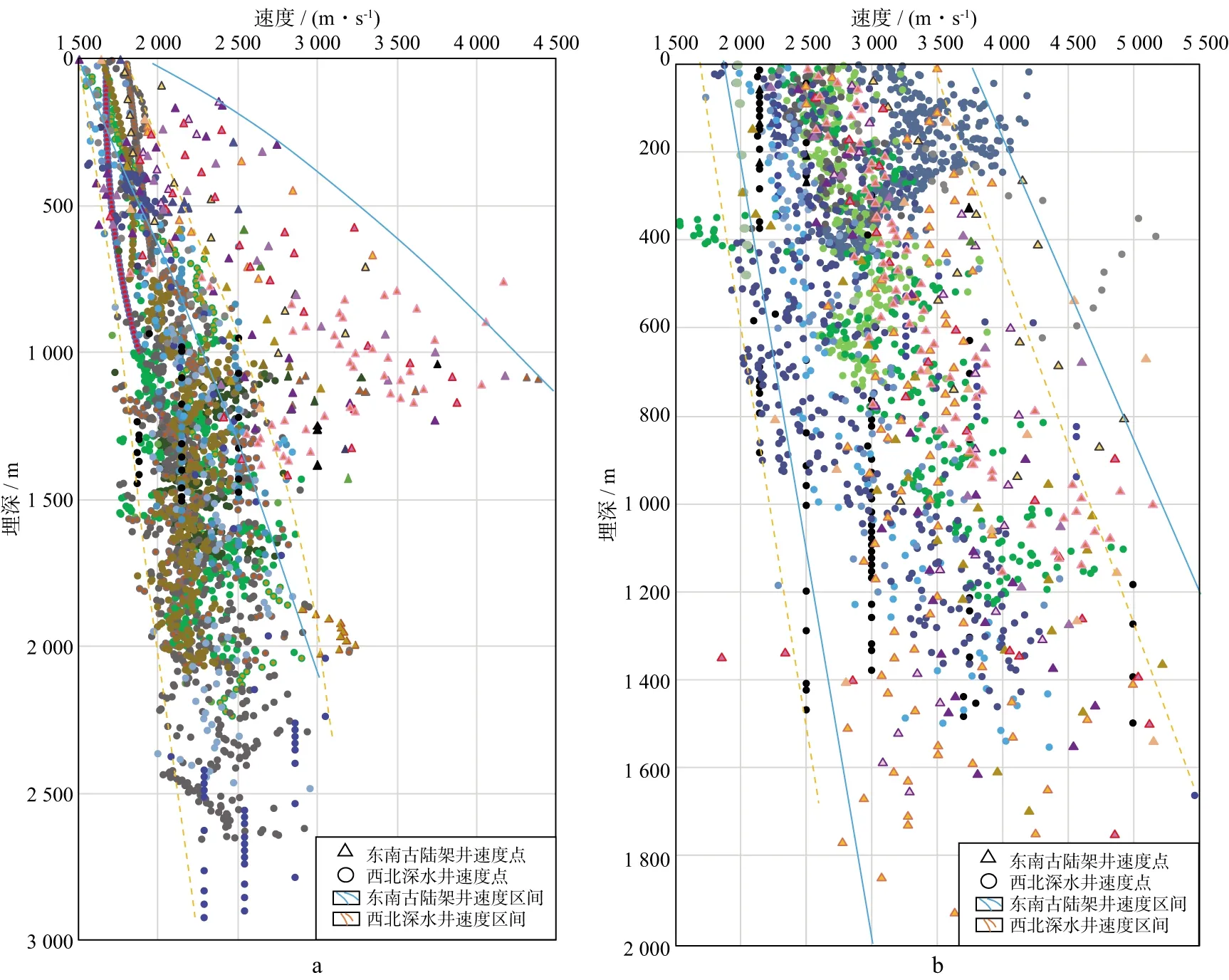

图3 毛塞几比盆地西北深水区与东南陆架区时深关系

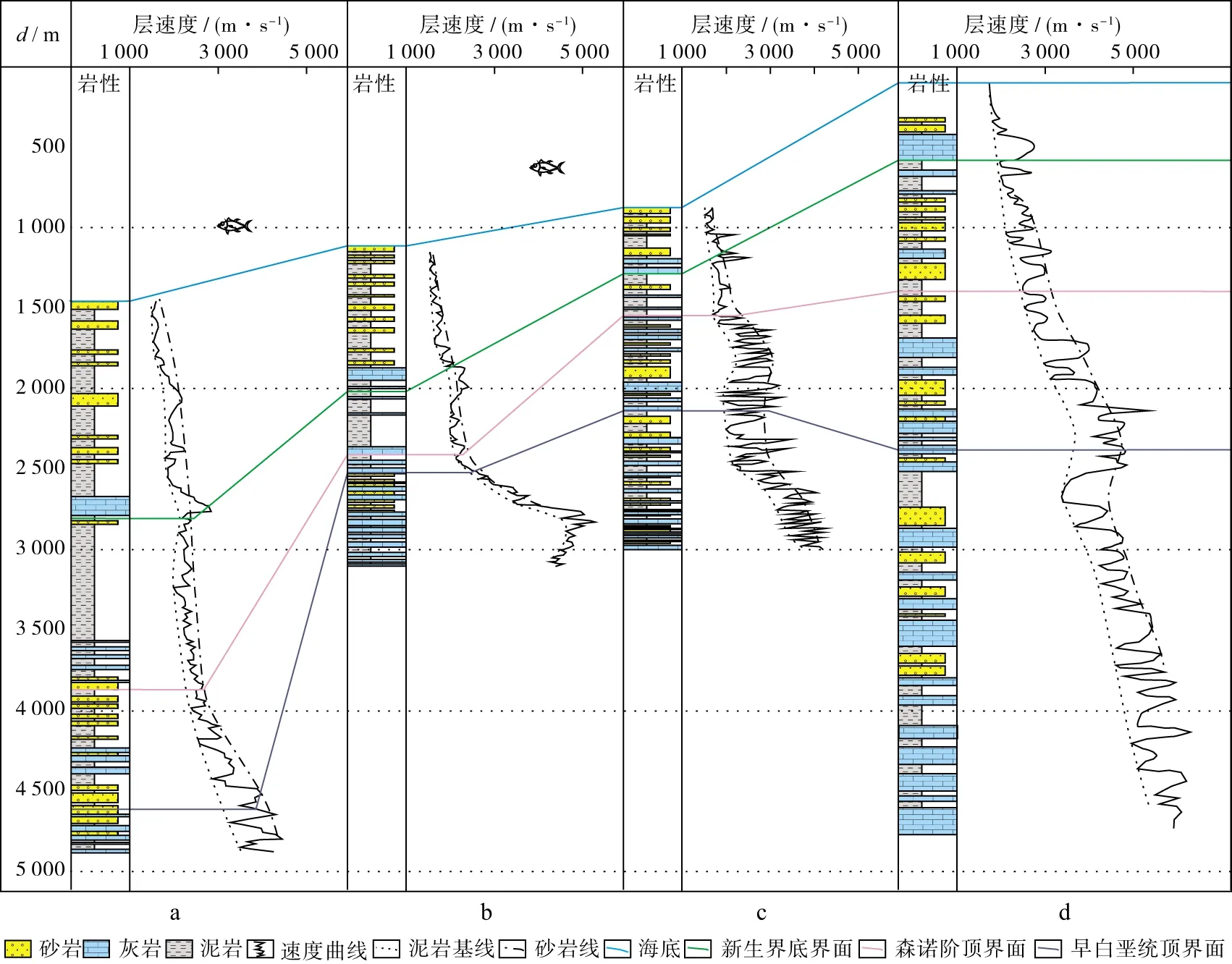

图4为毛塞几比盆地北次盆深水区岩性-速度连井剖面,可以看出,北次盆4B井为本次研究西北深水区钻遇地层最多的井(至土伦阶),其速度分布反映了该区地层速度的典型特征:钻遇晚白垩至第四系地层,以大套深海泥岩为主,泥岩速度1700~2500m/s,白垩系森诺阶至马斯特里赫特阶夹薄砂岩,速度2500~3900m/s,同时钻遇新生界底部区域广泛发育的多套薄层泥灰岩(厚度40~120m),速度为2800~3400m/s(图4b)。周边多口钻井揭示了相似的地层岩性结构与地层速度特征(图4a,图4c,图4d)。图5为毛塞几比盆地南次盆深水区至古陆架区岩性-速度连井剖面,可看出,5D井为东南古陆架区井深较大、钻遇地层较多的典型井(图5d),钻遇早、晚白垩至第四系地层,且相比于北部深水井全井灰岩薄夹层比例明显增加,同层段地层速度均比北部井区速度高:多套灰岩夹层,速度3600~6300m/s,砂岩地层速度为3300~5500m/s,泥岩地层速度为2700~5000m/s。另外,南北次盆陆架和深水区的其它井也存在相似的岩性规律和速度特征。相距较近但跨越深水、陆架边缘和陆架区的4口井(图5)由深水向陆架区相同层段的地层速度依次增加,符合前述“西北深水区低、东南陆架区高”的速度平面分布特征。

图4 毛塞几比盆地北次盆深水区岩性-速度连井剖面a 4A井; b 4B井; c 4C井; d 4D井

图5 毛塞几比盆地南次盆深水区至古陆架区岩性-速度连井剖面a 5A井; b 5B井; c 5C井; d 5D井

地层速度纵向上呈“两段式”特征,可以大致以晚白垩森诺期区域不整合为界分成上、下两段。图6为利用测井声波时差数据采样值计算的上、下段地层速度-深度交会显示。图7为毛塞几比盆地上、下段地层速度-厚度线性拟合关系图。由图6a可知,上段新生界至上白垩末已钻井地层速度在东南陆架和西北深水区差异明显。图6a上,西北深水区钻井(圆点)上段地层速度较低,纯泥岩速度为1550~2300m/s,纯砂岩速度为1750~3100m/s,速度梯度为每百米增加约40m/s,与泥质含量的关系是泥质含量每降低10%,由浅至深地层速度增加50~100m/s;而东南陆架区钻井(三角点)上段地层速度较高,纯泥岩速度为1550~3000m/s,纯砂岩速度为2000~4500m/s,因灰岩比例较西北深水区高,速度梯度每百米增加约150m/s,随深度增加速度快速增大。两个区域砂岩与泥岩均具有浅层速度差异小、深层差异大的特征。分析发现西北深水区上段地层速度与层段厚度的线性关系较好。线性拟合式如下:

vDU=0.2069Δd+1668.1

(1)

式中:vDU为西北深水区上段地层速度;Δd为层段厚度。

速度随厚度增大而增大,但东南陆架区地层速度与层段厚度的线性拟合关系较差(图7a)。

图7 毛塞几比盆地上(a)、下(b)段地层速度-厚度线性拟合关系

下段大致起始于晚白垩区域不整合发生的森诺期,在陆架及坡折区早白垩晚期至晚白垩早期地层遭到大规模剥蚀,剥蚀范围与陆架边缘较为一致。图6b上,西北深水区钻井(圆点)下段地层纯泥岩速度为1700~2500m/s,纯砂岩速度为3500~5500m/s,与上段地层相比速度梯度发生了明显变化,平均速度梯度每百米增加85m/s,与泥质含量的关系近似为泥质含量每降低10%,由浅至深地层速度增加幅度增大至170~300m/s;东南陆架区与西北深水区下段地层速度的分异性相比上段地层要小很多,由浅至深东南陆架区地层速度整体略高于西北深水区,高约200~500m/s,且两个区域下段地层速度与地层厚度均存在一定的线性递增关系(图7b):

图6 毛塞几比盆地上(a)、下(b)段地层速度-深度交会显示(注:图6a埋深的起算基准面为海底,图6b埋深的起算基准面为下段地层顶面)

vDL=0.3976Δd1+2341.4

(2)

vSL=0.2897Δd2+3217.5

(3)

式中:vDL为西北深水区下段地层速度;Δd1为西北深水区层段厚度;vSL为东南陆架区下段地层速度;Δd2为东南陆架区层段厚度。

2.3 影响速度的主要因素分析

地层速度是多种因素综合作用的结果,各种地质因素,如埋深或压实作用、地层岩性组成、地层年代-厚度组合关系、构造与沉积活动、孔隙与流体充填物等,都可能引起层速度的纵、横向变化,这使得速度影响因素分析成为一个复杂问题。为了简化毛塞几比盆地时深转换方法,突出对重要影响因素的分析,通过对沉积岩速度特征的分析,认为影响毛塞几比盆地沉积地层速度的主要因素是埋深或压实作用、岩性、地层年代-厚度组合关系。

2.3.1 埋藏深度或压实作用

前文速度特征分析中已经证实,速度随埋藏深度的增加而增加,因为在垂向上没有发生较大构造运动的前提下埋藏越深的地层年代通常越老,同时埋藏越深地层的重力压实作用越强,因而地层速度越高。

2.3.2 地层岩性组成

由前文速度特征分析可以看出,毛塞几比盆地岩性分布的分区性明显,东南陆架区位于陆架浅水沉积相带,早期碳酸盐岩台地灰岩占比高、晚期陆架浅水砂岩占比高,西北深水区自古至今沉积地层以深海泥岩为主,早期偏灰泥质,晚期深海泥岩中存在少量重力流砂岩沉积。

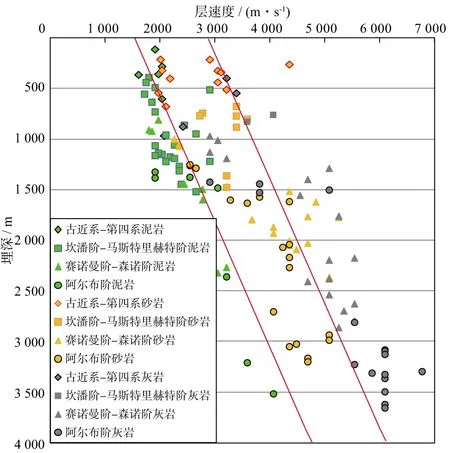

盆地中部5口井横跨东南陆架区和西北深水区(图8),其中东部3口井位于东南部古陆架之上,西部2口井位于西北部陆坡深水区,东南部古陆架局部发育盐底劈,但平面分布范围有限、盐岩速度稳定,对地层速度横向预测影响较小。按照前述“两段式”的特征划分、统计岩性分布的规律是:上段森诺阶之后地层砂地比(砂岩地层厚度与目标地层总厚度之比)由西北深水区向东南古陆架区增加,下段森诺阶之前地层灰地比(灰岩地层厚度与目标地层总厚度之比)由西北深水区向东南古陆架区增加。统计井不同岩性地层速度与埋深的关系(图9)表明,相同埋深时灰岩的速度最大、砂岩的速度次之、泥岩的速度最小。综合单一岩性的速度关系、地层岩性的分布特征可以得出,岩性是形成盆地地层速度“西北深水区低,东南陆架区高”差异分布规律的重要原因。

图8 毛塞几比盆地跨陆架区和深水区连井地震地质剖面

2.3.3 地层年代-厚度组合关系

除岩性分布差异造成地层速度“西北深水区低、东南陆架区高”以外,另一个重要原因是地层年代-厚度的组合关系。同样如图9所示,地层年代越老速度越高,因为年代越老的地层在正常构造沉降与沉积作用下埋深也越大,压实作用越强,岩石胶结程度也越好,从而导致速度增大。同时地震解释结果显示平面上盆地漂移期(drift/post-rift stage,漂移期或裂陷后期)地层沉积中心从白垩纪至第四纪由南向北发生迁移,上、下段地层厚度在南北部发生改变,即盆地南部以较早的白垩系地层为主,下段地层厚,北部以较晚的新生界地层为主,上段地层厚。

图9 毛塞几比盆地不同岩性、地质年代地层速度-埋深交会显示

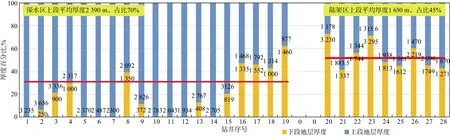

在地层年代-厚度组合关系方面,井钻遇地层呈现深水区年代较新、速度较低的上段地层相对占比和绝对厚度均较大(平均厚度2390m,占比70%),年代较老、速度较高的下段地层相对占比和绝对厚度均较小(平均厚度950m,占比30%)的规律。而陆架区地层年代-厚度组合关系恰好相反,年代较老、速度较高的下段地层占比较大(平均厚度2030m,占比55%),年代较新、速度较低的上段地层占比较小(平均厚度1650m,占比45%)(图10)。这种地层年代-厚度组合造成了陆架区地层平均速度高于深水区,也证实了地层年代-厚度组合关系是地层速度的另一个重要影响因素。该因素的影响在正常沉积序列的毛塞几比盆地非常明显。

图10 毛塞几比盆地各井上、下段地层厚度分区统计(个别井存在上段或下段地层未钻穿的情形)

2.3.4 大断层的影响

毛塞几比盆地台地边缘大断层也是造成次盆间速度差异的原因之一。早期陆架台地发育且在较长时间内逐渐形成了走向近北东—南西向的大型正断层断裂系统,断层两盘沉积的地层岩性、年代厚度不同是导致两侧地层速度存在巨大差异的原因。

此外,孔隙度和流体性质均对地层速度有一定影响。随埋深增加,压实作用增强、孔隙度降低,地层速度呈增加趋势。含水砂岩与含油砂岩速度特征差异不大,含气砂岩速度明显变低。本文主要着眼于盆地宏观尺度的速度分析,对孔隙度、流体性质等微观尺度的影响不做详细分析。

3 盆地尺度的速度求取与变速成图

3.1 常规时深转换方法分析

在盆地研究阶段的时深转换和成图一般采用操作相对易于实现的方法,如单井或多井拟合法、常速剥层法、变速拟合法等[11-12]。单井或多井拟合是利用一口或多口井的VSP、检验炮(checkshot)或T-D对等数据回归成不同阶次的多项式进行时深转换,该方法只考虑垂向速度变化,不适于较大范围或地层起伏明显、横向速度变化大的区域。常速剥层法是考虑地质特征差异对若干速度层赋以单一速度值,逐层计算厚度并累加得到目的层深度的方法,该方法虽然考虑了地层起伏,但只考虑了垂向速度变化,不能解决地层厚度、岩性等变化产生的速度横向变化问题。速度体建模法利用地震、井速度构建速度体模型,再提取层速度或平均速度完成时深转换,通常地震速度谱解释精度和数据密度均较高,能更精确地表征速度的垂向和横向变化,但来自于三维地震的速度数据分布区域通常很小,对于盆地尺度的变速成图可行性低。变速拟合法是在层速度求取时通过井点时差-速度关系拟合得到变层速度,然后通过常规剥层的方法求取目的层深度[13],这样不仅考虑了垂向速度变化,也考虑了地层厚度变化等地质因素引起的横向速度变化,相比之下对于盆地尺度的时深转换可行性更高,方法更加合理准确。

3.2 分区井控插值与变速拟合剥层法速度求取及变速成图

针对毛塞几比盆地勘探程度低、资料稀缺的问题,我们尽可能多地收集井、震原始数据,并补充了地震剖面和地质剖面作为速度建模参考依据。针对毛塞几比盆地大尺度时深转换的需求,基于现有钻、测井与地震资料,根据前文的论述,初步总结了该盆地速度特征和速度主要影响因素。基于该认识研究提出了分区井控插值与变速拟合剥层法构建速度场,在盆地尺度上实现更符合地质规律的裂陷后期关键地质层位变速成图[11-16]。

本文方法的实现主要包括以下3个步骤。

1) 在垂向上进行速度层划分、在横向上对部分速度层分区。利用区域地震解释所确定的盆地(研究区)东南古陆架、西北陆坡深水区的结构划分方案及纵向地层界面(新生界,中生界上白垩上段、森诺阶、土伦阶、赛诺曼阶,下白垩上段阿尔布阶、阿普特阶,下白垩下段,侏罗系和盐岩等)构建速度模型格架。上白垩森诺阶以上地层(即上段地层)横向连续,故新生界和中生界上白垩上段两层平面不分区计算层速度;上白垩森诺阶以下地层(即下段地层)受断裂活动或地层剥蚀影响以古陆架边缘为界,横向上划分为古陆架浅水区和陆坡深水区,并针对主要含油气地层分别求取层速度。

2) 确定各区、各层层速度求取方法,计算层速度。依据钻遇各区、各层段井数量和分布确定层速度求取方法,对于井速度数据多、分布均匀的新生界和中生界上白垩上段地层,西北深水区可以利用公式(1) 细化层段后的关系式求取层速度,但鉴于东南陆架区拟合关系较差,因此优先采用不分区的多井反距离加权外推的井控插值方法求取层速度,绘制速度平面图。对于下段地层,西北陆坡深水区钻井数量较少,井控范围有限,插值方法精度低,而公式(2)细化层段后的地层速度与层段厚度拟合关系相关性高,可以由变速拟合法构建层速度场;东南古陆架区同样可以由公式(3)细化层段后的拟合关系计算层段速度。对于深部、钻遇井极少的侏罗系地层,以井统计层速度平均值作为该层的常速度,对于速度相对固定的盐岩层,以盐岩速度作为层速度。

3) 采用剥层法,利用各层层速度和地震解释各层时间厚度,逐层计算地层厚度累加完成各层时深转换成图,并通过井点深度校正获得最终深度域构造图。

由浅至深选取3个主要区域构造层或油气层,抽取自北部深水区向东南陆架区的9口井,以验证本文方法的可靠性。如图11所示,对比变速成图深度曲线和相对误差,可见采取本文方法预测得到的井点深度值与测井深度值的误差比多井拟合公式法的误差小,三套地层深度的平均相对误差为1%~3%,最大为6%,基本符合盆地级区域勘探构造与沉积研究的误差要求;而拟合公式法得到的深度的相对误差为4%~14%,最大为29%,精度较低。此外,基于该变速成图成果可以更准确地开展构造、成藏有利区带分析,烃源岩成熟度分析结果也显示出油气发现类型与烃源灶预测结果较前期研究成果吻合度更高(图12)。

图11 森诺阶(a)、土伦阶(b)、阿尔布阶(c)重点层变速成图深度曲线及误差对比

图12 毛塞几比盆地下白垩重点油气层构造、烃源及有利区带分布

4 认识与结论

地层速度分布规律和影响因素不明,缺少有效的大尺度变速成图方法是制约毛塞几比盆地开展基础性区域研究的重要原因。本文基于盆地有限的井震资料对速度特征进行了分析,并研究应用分区井控插值与变速拟合剥层法实现大尺度变速成图,取得了以下认识和结论:

1) 毛塞几比盆地地层速度具有两大特征:平面上(不同钻井)呈“西北深水区低,东南陆架区高”的特征;纵向上(不同深度)呈“两段式”的特征。

2) 盆地地层速度的主要影响因素是埋深和压实作用、地层岩性组成、地层年代-厚度组合关系。

3) 分区井控插值与变速拟合剥层法变速成图,考虑横向地层厚度、岩性变化进行分区,考虑纵向地层年代厚度与速度关系对比优选井控插值或变速拟合法构建速度模型,通过剥层法实现了盆地尺度的高精度时深转换,平均相对误差控制在1%~3%。大尺度时深转换的深度域成果有利于准确认识该盆地结构、分析地层变化规律、预测烃源灶分布,进而快速而准确地圈定油气勘探有利区带。

本文方法是用于大尺度盆地级的变速成图方法,受资料所限,井间约束条件有待进一步完善,下一步随着勘探程度的提高可以提升井、震数据密度,届时可以尝试基于沉积相的模型趋势约束速度建模。