德国柏林东亚艺术收藏中的中国现代绘画

2021-07-30张煊僳

张煊僳

一 德国柏林东亚艺术收藏的创立

柏林国立博物馆[Staatliche Museen zu Berlin]的整体藏品可追溯至16世纪末期,即普鲁士国选帝侯为了在王公贵族的生活中增添娱乐消遣的项目而开始进行艺术品收集活动,为此,特设立宫廷奇宝珍藏室[Kunstkammer]存放这些艺术品。17世纪,欧洲兴起了一股所谓的“中国风”,带有“中国风格”的艺术品尤其受欢迎,故来自东方的瓷器、丝绸等艺术品被普鲁士王室贵族们竞相收藏,入藏奇宝珍藏室。直至17世纪中叶,王室贵族们有了将这些所搜集的艺术品公布于众的想法,随即产生了被称为“博物馆”的机构。1威尔海姆·哈穆包特是第一位将收集品放在博物馆中供研究之用的人。但关于采用何种方式公开展品,在当时的欧洲曾引起激烈的讨论。博物馆在欧洲的兴起取代了王室的收藏,成为艺术品收藏的主要力量。但早期的博物馆只收藏欧洲艺术品,非欧洲的文明全部都被排除在外。随着1871年德意志帝国的建立,在威廉一世[Wilhelm I,Wilhelm Friedrich Ludwig,1797-1888]的推动下,终于在1873年成立了皇家人类学博物馆,用于收藏非西方的文物,其下设立东亚部,最初的藏品即来自普鲁士王室贵族的历代收藏。此时,有人提出需将“文明国家”与“原始种族”的艺术品加以区分和展示的观点,也有人做了极大的努力,着重强调“亚洲文明国家”的另类性。这些观点的提出是其后在德国创建以亚洲艺术为主题的综合性博物馆的前提条件,其中,以柏林亚洲艺术博物馆最具代表性。有关柏林的东亚艺术收藏以及博物馆的历史沿革已有多位学者从不同视角撰文介绍,2Ledderose,Lothar.“Einleitung: Zur Geschichte der Sammlung.” Orchideen und Felsen: Chinesische Bilder im Museum für Ostasiatische Kunst Berlin,Museum für Ostasiatische Kunst,Staatliche Museen zu Berlin,Preußischer Kulturbesitz,1998,pp.9-26; Ledderose,Lothar.“Collecting Chinese Painting in Berlin.” Europe Studies China: Papers from an International Conference on The History of European Sinology, Han–shan Tang Books,1995,pp.175-201; Butz,Herbert.“Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst.” Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin–Preußischer Kulturbesitz,2006;Veit,Willibald.“Das Museum für Ostasiatische Kunst Berlin.” Orientaions,vol.31,no.8,2000,pp.40-46; Veit,Willibald.“Verlorenes Erbe!Verschenkte Vergangenheit? Ein Rückblick auf die hundertjährige Geschichte des Museums für Ostasiatische Kunst.” Zum Lob der Sammler: Die Staatlichen Museen zu Berlin und ihre Sammler,edited by Andrea Bärnreuther and Peter-KlausBerlin Schuster,Staatliche Museum zu Berlin,2009,pp.307-333; Veit,Willibald.“Ein erster Besuch: Die Sammlung des Museums für Ostasiatische Kunst Berlin in der Eremitage in St.Petersburg.” Ostasiatische Zeitschrift,no.2,2001,pp.35-40; 王静灵,〈柏林的中国画收藏:过去、现在与未来〉,《典藏·古美术》,2012年第12 期,第7—19页。十分感谢这些前辈学者们的研究,使本文能在此基础上进一步增添新的材料探讨该主题。

柏林亚洲艺术博物馆是普鲁士文化遗产基金会[Preußischer Kulturbesitz]下属的德国国立博物馆之一,是德国境内历史最久、藏品最丰富的非欧美艺术博物馆之一,也是欧洲所建立的最早的公立东亚艺术博物馆。其前身最初为创建于1906年11月8日的“东亚艺术收藏馆”。当天通过国家立法,在皇家普鲁士博物馆[Königlich-Preußische Museen,即今柏林国立博物馆]体系下,从人类学博物馆[Museum für Völkerkunde zu Berlin](即今民族学博物馆[Ethnologisches Museum])中独立出了“东亚艺术收藏”[Ostasiatische Kunstsammlung]部门。3Veit,Willibald.“Das Museum für Ostasiatische Kunst Berlin.” pp.40-46; Butz,Herbert.“Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst”,Wege und Wandel:100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst,Staatliche Museum zu Berlin,2006; Statut für die Königlichen Museen in Berlin(Neudruck vom 10.09.1912),12,19,Anm.1;〈柏林的中国画收藏:过去、现在与未来〉,第7—19页。其实,在当时欧洲的学术氛围中,非欧洲的艺术文物并没有被当作真正的艺术品来看待,而欧洲的艺术品一直占据着不可动摇的核心地位。这个将东亚艺术自人类学范畴中独立出来的提议,是当时皇家普鲁士博物馆总馆长威廉·冯·博德[Wilhelm von Bode,1845-1929](图1)极具时代挑战性的主张。在博德看来,欧洲人不能只看到自己的艺术,而应将目光投向更遥远的东方文明,并称“东亚艺术与欧洲艺术具有同样的审美价值”,这种全新的观点在19世纪末20世纪初的欧洲具有划时代的意义。4参见王静灵,〈昆墨尔的鉴赏之眼:柏林国家博物馆亚洲艺术馆2016 特展〉,《典藏·古美术》2016年第2 期,第86—91页;〈柏林的中国画收藏:过去、现在与未来〉,第7—19页。于是,在此体系下,欧洲第一座从异国奇珍、人类学与工艺美术的框架中独立而出,并尤其注重作品的艺术性与审美性的国家公立东亚艺术博物馆—德国柏林“东亚艺术收藏馆”诞生了。5该馆成立的第一年,就获得了博德、古斯塔夫·克虏伯[Gustav Krupp von Bohlen und Halbach,1870-1950]、詹姆斯·西蒙[James Simon,1851-1932]等人的资金资助,用于购买馆藏品。这是德意志帝国时期建立的第二座非欧洲文化的博物馆,6德意志帝国时期建立的第一座非欧洲文化的博物馆为1904年创建的伊斯兰艺术博物馆。也是德国建立的第一座东亚艺术博物馆。7七年之后的1913年,德国第二座东亚艺术博物馆在科隆成立。迄今为止,德国只有这两座公立的东亚艺术博物馆。德国尤其是柏林独特的历史使该馆的中国文物收藏之路具有别样特色。

图1 威廉∙冯∙波德,摄于1925年(图片来源:普鲁士文化遗产档案馆)

该馆第一任馆长是德国著名的东亚艺术史研究专家奥托·库默尔教授[Otto Kümmel,1874-1952](图2),8关于库默尔的生平,参见 Walravens,Hartmut.“Otto Kümmel,Kunsthistoriker und Museumsdirektor: Aus seinem Briefwechsel.”Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst,pp.71-72; Klose,Wolfgang.“Otto Kümmel and the Development of East Asian Art Scholarship in Europe.”Orientations, vol.31,No.8,2000,pp.113-117; Lippe,Aschwin.“Otto Kümmel.” Ars Orientalis,vol.1,1954,pp.262-264.他的学术生涯虽然受政治因素影响,但其对东亚艺术在欧洲发展的卓越贡献不容忽视。库默尔在大学期间主修古希腊艺术,兼修考古学和哲学,于1900年在弗莱堡以论文《埃及与迈锡尼的植物纹饰》9Kümmel,Otto.Ägyptische und mykenische Pflanzenornamentik.Freiburg i.B.: C.A.Wagner,1901.获得博士学位。在新艺术运动的影响下,他将研究领域扩大至东方艺术,逐渐成为欧洲研究东亚艺术的权威学者。自1906年起至1945年期间一直担任德国东亚艺术收藏馆馆长一职,1933年兼任人类学博物馆馆长,但因其在1934年至1945年纳粹德国期间担任德国国立博物馆总馆长[Generaldirektor]10Klose,Wolfgang.“Otto Kümmel and the Development of East Asian Art Scholarship in Europe.” Orientations,vol.31,no.8,2000,p.93; Thiele,Peter W.“Hundert Jahre Museum für Völkerkunde Berlin: Abteilung Ostasien.”Baessler-Archiv XXI,1973,p.264.,故他在艺术史上的卓越历史地位被其政治色彩掩盖,在中国艺术史界更是鲜为人知。然而事实是,库默尔对推动中国和日本艺术在欧洲的研究与发展起到了奠基性的作用,他是欧洲第一位能够熟练地用日语进行对话和读写的东亚艺术史专家11“Otto Kümmel and the Development of East Asian Art Scholarship in Europe.” p.91.,不但大力推进东亚艺术博物馆的建设工作,还是西方学术界第一本研究东亚艺术专业期刊《东亚期刊》[Ostasiatische Zeitschrift](图3)的创始人之一12该期刊由库默尔与威廉姆·科恩[William Cohn,1880-1961]于1912年共同创办。,该期刊是“二战”前欧洲研究东亚艺术史最权威的刊物。

图2 奥托∙库默尔,摄于1940年(图片来源:德国联邦档案馆)

图3 东亚艺术期刊封面,1929年1912—1943年期间的封面设计

1906年,年仅32 岁的库默尔就已具备不凡的鉴赏力,其就任之初的首要任务就是从零开始,为该馆“量身打造”其收藏。13关于该任务,参见Klose,Wolfgang,and Wilhelm von Boden,Otto KÜmmel.Briefwechsel aus 20 Jahren 1905—1925,Books on Demand,2009,pp.19-20,pp.22-23.此外,他设置了新的收藏准则:“第一,必须对中国、日本以及韩国的艺术给予全面且均衡的介绍。第二,绘画列为所有艺术类别里具备最高地位的种类。第三,美学价值是选择入藏作品时最重要的标准。”参见 Ledderose,Lothar.“Einleitung: Zur Geschichte der Sammlung.”Orchideen und Felsen.Chinesische Bilder im Museum für Ostasiatische Kunst Berlin.Museum für Ostasiatische Kunst,Staatliche Museen zu Berlin,Preußischer Kulturbesitz,1998,p.12;Butz,“Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst”,p.24。作为馆长的库默尔受命亲自启程前往亚洲为博物馆寻找适合的藏品,他自1906年11月出发,途经巴黎、伦敦、美国,最终于1907年初到达日本。因而,普鲁士大帝凯撒·威廉二世[Kaiser Wilhelm II,Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Hohenzollern,1859-1941]特别下令德国驻日本使节,必须全力支持库默尔的工作,至1909年1月库默尔返回德国。在德国驻日本及中国使馆艺术顾问昂内斯特·格罗塞[Ernst Grosse,1862-1927]的帮助下,库默尔购买了已故日本美术商人林忠正[Hayashi Tadamasa,1853-1906]14林忠正[Hayashi Tadamasa,1853-1906]是19世纪末活跃于巴黎的日本古董商人,是当时席卷欧洲的“日本主义”推动者之一,他的工作沟通了欧洲和东亚,是将日本艺术引介到欧洲的重要推手,同时也“曲线”推荐了中国艺术在欧洲的发展。1900年在巴黎举行的世界博览会上,林忠正作为日本政府总代理,负责策划统筹此次博览会的艺术展览。的部分亚洲艺术藏品,成为柏林东亚艺术收藏初期的重要来源之一。15Klose,Wolfgang.“Otto Kümmel and the Development of East Asian Art Scholarship in Europe.” Orientations,vol.31,no.8,2000,p.115。关于收藏史参见“Einleitung: Zur Geschichte der Sammlung.” pp.9-26.库默尔对东亚艺术的鉴赏力,在很大程度上受到林忠正的影响。16〈柏林的中国画收藏:过去、现在与未来〉,第7—19页。1912年9月至12月,库默尔在柏林普鲁士皇家美术学院[Preußische Akademie der Künste] 策划了“东亚古代美术展:中国—日本”[Ausstellung alter ostasiatischen Kunst:

China-Japan],共计1122件展品。17Königlichen Akademie der Künste zu Berlin.Ausstellung alter ostasiatischen Kunst:China-Japan.Julius Bard,1912.普鲁士皇家美术学院始建于1696年,是柏林最古老的欧洲文化机构之一,也是当时最好的艺术展览场所。它不仅保持了传统的价值观,而且位于柏林市中心,紧邻著名的勃兰登堡门。

1926年10月至1927年6月,库默尔再次经由美国前往日本、中国和俄罗斯选购藏品,这次他向中国的收藏家购买了绘画作品。18关于收藏史参见“Einleitung: Zur Geschichte der Sammlung.” pp.9-26。他以其严谨的学术方法及独到的艺术审美眼光在亚洲活动期间精心挑选到了一批珍贵的文物,19库默尔在中国停留了约两年时间,走访了北京、天津等地的古玩市场,购买到了不少珍贵的中国文物。参见“Einleitung: Zur Geschichte der Sammlung.” pp.9-26。包括青铜器、玉器、陶瓷、书画、雕塑、金银器、钱币、漆器等古代艺术品。并于1929年1月12日至4月2日,由博物馆的东亚艺术学[Deutsche Gesellschaft für Ostasiatische Kunst]联合普鲁士皇家美术学院在柏林举办了首次关于中国文物的大规模综合性展览——“中国艺术展”[Ausstellung chinesischer Kunst](图4)。20Gesellschaft für Ostasiatische Kunst,and Preußische Akademie der Künste Berlin.Ausstellung chinesischer Kunst,Würfel,1929; 另参见Kümmel,Otto.Chinesische Kunst: zweihundert Hauptwerke der Ausstellung der Gesellschaft für Ostasiatische Kunst in der Preußischen Akademie der Künste Berlin 1929,Cassier,1930。这次展览共展出了1125 件文物,21展品除新收集的馆藏品之外,也有部分由其他欧洲及北美的各类博物馆借展。涵盖了从新石器时代到18世纪末的各种门类,是中国文物首次如此全面地亮相于中国之外的国家,亦是当时欧洲规模最大的有关中国的文物展。此次展览中的大多数展品后来都成为欧美各博物馆中的重要藏品。22同注16。普鲁士皇家美术学院院长、德籍著名犹太画家马克思·利伯曼教授[Max Liebermann,1847-1935]为此次展览揭幕,该展览共吸引了6 万观众参观,23Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst.p.40.新闻界将此次展览作为年度大事来报道,称其为“艺术领域的轰动事件”(1929年1月31日《柏林画报》[Berliner Illustrierten Zeitung]报道)。如此大规模的观展人数在当时的欧洲引起了极大的轰动,不仅推动了柏林收藏界对中国艺术的关注,亦唤起了欧洲人对中国艺术的极大兴趣,柏林也在20世纪20年代至30年代成为欧洲收藏与研究东亚艺术的中心。

图4 中国古代艺术展览海报,72 cm×47 cm,设计:Egon Juda,1929年(图片来源:普鲁士皇家美术学院档案库)

其实,在此之前,德国因历史上分裂时间较长,“放眼看世界”较晚,加上收藏渠道有限,且对东亚艺术收藏品的重视程度远不及对希腊、小亚细亚半岛及中东地区的收藏和考古工作,在“艺术收藏链”上排位靠后,不可与美英法日等国家相比。当时美英等国的国立大博物馆的做法通常是将西方艺术藏品和非西方艺术藏品放在一起展示,呈现给观众最直接的对比。而德国人却另辟蹊径,为各个地区的收藏分别建立博物馆,并努力为新建的博物馆获得更多高品质的艺术品。在逐渐转变固有观念,更平等地看待东亚艺术的价值之外,当时的政治局势对东亚艺术收藏也起了更现实的推动作用。德国的殖民扩张及1898年在青岛建立殖民地、日本明治维新后迅速进入世界政治视野,使东亚艺术在德国迅速得到关注。24Veit,Willibald.“The Museum of East Asian Art in Berlin.” Orientations,vol.31,no.8,2000,p.66.

在库默尔近40年的任期里(1906—1945),中国艺术品的收藏规模慢慢扩大,收藏途径包括捐赠和购买。柏林在此时期逐渐成为除伦敦和巴黎之外的欧洲第三大亚洲艺术品交易市场,拥有众多私人藏家和艺术品商人,许多博物馆的重要藏品也来自柏林的拍卖会。

二 1934年的柏林中国现代绘画展

在柏林东亚艺术收藏馆创立的20世纪初期,欧洲人只知道中国古代的艺术,尤以古代雕塑与绘画居多。此时欧洲诸多艺术史学家、美学批评家所关注的也是中国古代艺术品。中华民族优秀的古代传统文化与艺术无疑是宝贵的财富,然而这样全部倾向于古代艺术品的专业性艺术导向及社会舆论使得欧洲人对“中国现代绘画”没有丝毫概念;此外,也许是由于日本较早地根据德国艺术史的写作方法论来撰写本国的艺术史,中国的艺术史写作并没有直接参照西方,而是间接参考了日本的方法,在时间与视野上亦必然会存在滞后性与局限性。再加上日本政府花巨资在海外大力宣扬本国的现代艺术,从而导致了在欧洲人心目中普遍存在一个观念,即中国并没有“现代美术”的概念,在当时的欧洲,甚至有学者认为,研究中国艺术史的未来当在日本,而不是中国。对此现象,刘海粟曾在《东归告国人书》中有过记录:“近年来日本政府乘中国多故,乘机预拨巨款,力事宣扬日本现代艺术,俨然以东方唯一之最高地位者自居。致欧人一般,亦视中国为过去,对于现代,只知有日本,而不知有中国也。”25刘海粟,〈东归告国人书〉,载《刘海粟艺术文选》,上海人民美术出版社,1987年,第137页。

对于推动中国现代绘画艺术在欧洲的发展,与徐悲鸿(1895—1953)261933—1934年,徐悲鸿策划或参与了在巴黎、布鲁塞尔、米兰、柏林、法兰克福、莫斯科、列宁格勒举办的中国现代绘画欧洲巡展或个展,如1933年11月16日,徐悲鸿曾在柏林举办个展。、刘海粟(1896—1994)271930年秋,刘海粟在法国国家美术协会及阿孟琼的帮助下,在巴黎举办个展,获得佳评,立即引起了德国的注意。随后应德国法兰克福大学邀请,于 1931年3月,携大量自己的作品及部分友人作品在法兰克福举办展览,并做“中国画学史上的六法论”主题演讲。紧接着在1931年4月底,受中国驻德大使邀请,于柏林中国驻德大使馆举办讲座。详见刘蟾,〈刘海粟:让中国美术走向世界〉,载《书画艺术》,2008年第2 期,第64—68页。等人在欧洲组织举办的画展密切相关。作为由中德两国政府筹办,将大批量中国近现代名家的绘画作品首次全面介绍到欧洲的展览当数1934年1月20日在柏林普鲁士皇家美术学院(图5)开幕的“中国现代绘画展”[Chinesische Malerei der Gegenwart](图6)。该展览由时任上海美专校长刘海粟策划,在得到时任中央研究院院长蔡元培(1868—1940)的支持后,刘海粟于1930年秋,首先在法国国家美术协会的帮助下于法国巴黎举办个展,获得佳评。28第二年3月,刘海粟又在巴黎克莱蒙画坛举办个人旅欧作品展,法国政府随即以五千法郎重金购藏了他的油画作品《卢森堡雪景》,收藏于法国国家博物馆。这次在巴黎的展览随即引起了德国的关注,不久之后,刘海粟应德国法兰克福大学之邀,于1931年3月,携大量个人作品及部分友人作品在法兰克福举办展览,并做“中国画学史上的六法论”主题演讲。紧接着在同年4月底,又应时任中国驻德公使蒋作宾的邀请,赴柏林中国驻德大使馆参加座谈会。出席该座谈会的还有众多当时极具名望的德国艺术史家、评论家或收藏家,如普鲁士皇家美术学院院长马克思·利伯曼、东亚艺术学会会长威廉·佐尔夫[Wilhelm Solf,1862-1936]、柏林东亚艺术收藏馆馆长库默尔等。显然,刘海粟与德方代表们的交谈以愉快告终,因为在第二天,中德双方就在皇家美术学院签订了将于1934年在柏林举办中国现代绘画展览的协议书,并确定库默尔教授为该展览的德方负责人,佐尔夫在内的10 人为德方组委会委员。中方则于1932年8月在上海正式成立该展览的筹备委员会并举行第一次会议,推选时任中央研究院院长蔡元培为主席,教育部长朱家骅、中国驻德公使蒋作宾、铁道部部长叶恭绰(1881—1968)及刘海粟、陈树人、徐悲鸿为展览筹备委员会成员。29参见《申报》,1932年8月6日版。

图5 普鲁士皇家美术学院,Carl Weinrother 摄于1934年1月(图片来源:普鲁士皇家美术学院档案库)

图6 1934年柏林“中国(现代)绘画展”图录封面(图片来源:Gesellschaft für Ostasiatische Kunst,Preußische Akademie der Künste Berlin(Hrsg.).Ausstellung Chinesische Malerei der Gegenwart: 20.Januar bis 4.März 1934.Würfel-Verlag,1934)

1932年12月,普鲁士皇家美术学院就已对欧洲各大媒体宣布,将举办关于中国现代绘画的展览,并特别强调:“(此次)中国艺术展览,将展示的是传统的中国艺术,而不是欧洲化的东方艺术。”30Gesellschaft für Ostasiatische Kunst,and Preußische Akademie der Künste Berlin.此时的欧洲,或许已经开始期待能够早日目睹对他们来说还是十分陌生的“中国的现代艺术”。然而在中国,展览筹备的过程并不顺利,其间遭遇到不少质疑,如对于作品的入选标准应该如何界定,筹备委员会的成员在之后也因各种原因有所变动。即便如此,前后准备了长达5年之久的柏林中国现代绘画展终于得以在1933年11月13日启程——刘海粟带着大批参展作品踏上了从上海至柏林的邮轮。31高平叔编,《中国近代人物文集丛书:蔡元培全集》第6 卷,中华书局,1988年,第332—336页。

1934年1月20日,“中国现代绘画展”在柏林普鲁士皇家美术学院盛大开幕(图7)。作为策展人的刘海粟在开幕致辞上说:“非常荣幸,在当下欧洲最杰出的东亚艺术研究专家、尊敬的(德国国立博物馆总馆长)库默尔教授的支持下,得以让中国现代绘画展在柏林顺利开幕。”32Mitteilungen der Gesellschaft für Ostasiatische Kunst,January-April 1934,Gesellschaft für Ostasiatische Kunst,1934,pp.48-53.该展览共展出了163 位艺术家的274 幅反映当时中国艺术新运动的作品,大多数艺术家来自上海、江苏或浙江,少数来自广东与北京。其中,有刘海粟、黄宾虹(1865—1955)各6 幅作品,张大千(1899—1983)、齐白石(1864—1957)、贺天健(1891—1977)、高奇峰(1889—1933)等各3 幅作品,潘天寿(1897—1971)等各2 幅作品(其中一幅为《映日荷花别样红》 〔图8〕)。33同注16。在此期间,出席此次柏林展览的中国画家除了策展人刘海粟

图7 策展人刘海粟携夫人成家和在展览开幕式上(图片来源:柏林普鲁士皇家美术学院档案库)

图8 潘天寿,《映日荷花别样红》,纸本设色,纵151厘米,横40 厘米,圣彼得堡艾米塔什博物馆(图片来源:Ausstellung Chinesische Malerei der Gegenwart: 20.Januar bis 4.März 1934,Ausstellung.Kat.)

Ausstellung Chinesischer Malerei der Gegenwart,Würfel-Verlag,1934.之外,还有齐白石、张大千、徐悲鸿,该展览约有观众13000 人。

此展览开幕之后,当时的《德意志报》立刻发表了评论:“(中国现代绘画)在历经了如此漫长的时间之后,还能够继承与保持传统(实属难得)。”《东亚舆论》[Ostasiatische Rundschau]亦发表了评论:“该展览展示了精美的作品,证明了新中国绘画的活跃发展。尽管这样的展览形式对于欧洲人来说非常陌生,但因为它们在精神基础上的普遍性,这样的艺术对于直接接触她的任何人来说都是能够理解的。”34“The exhibition shows the outstanding and exquisite works and testifies to a lively and vigorous development of the newer Chinese paintings...In spite of the manner of presentation foreign to us Europeans,this art is quite understandable to anyone who gives it to her directly,because their spiritual and mental foundations of universal nature.”Ostasiatische Rundschau.15,no.7,p.168.

此次展览在柏林展出之后即引起了欧洲各国的关注,随即应欧洲各国政府的邀请,在欧洲巡回展出,直到1935年6月,刘海粟才回国。同年7月,蔡元培在上海华安大厦发表演讲,肯定了此次欧洲展览的成功:“刘海粟先生此次代表吾国赴德举办中国现代画展,获得无上光荣与极大成功。在柏林展览后,引起各国之注意,两年间,在欧巡回展览十余处,震动全欧,使欧人明了吾国艺术尚在不断地前进,一变欧人以前之误会:因其他方面,对各国宣扬艺术,以东方艺术代表自居;吾国以前则未及注意。此次画展之后,移集欧人视线,此固吾全国艺术家之力量所博得之荣誉,而由于海粟先生之努力奋斗,不避艰辛,始有此结果。此等劳绩与伟大精神,实使吾人钦佩与感谢。”35同注31,第556—558页。

中国现代绘画展在柏林展出之后,中国政府将其中最有代表性的16 幅绘画作品36Butz,Herbert.“Weg und Wandel.” Ostasiatische Zeitschrift,Nr.12.,2006,p.22.(来自14 位画家,其中刘海粟3 幅,馆藏编号Inv.-Nr.6067-6082)作为国礼赠送给了当时的柏林东亚艺术收藏馆,其中一幅为潘天寿的《映日荷花别样红》。此时该博物馆已经是国际公认的欧洲收藏中国艺术品的顶尖博物馆,库默尔也与瑞典的喜龙仁[Osvald Sirén,1879-1966]齐名,成为当时欧洲最受尊敬的亚洲艺术研究专家之一。

“二战”后期,因柏林东亚艺术收藏馆与纳粹总部毗邻,故遭到盟军异常猛烈的轰炸。也许是因为库默尔总馆长的地位,博物馆工作人员将大部分文物都抢救性地转移至柏林郊区的地下防空洞,但是被固定在墙上的大型壁画来不及转移,在1943年11月23日至1945年1月15日之间,博物馆共被轰炸了7 次,直到1945年2月3日,完全被炸毁,墙上的壁画荡然无存。然而,让德国没想到的是,博物馆工作人员成功转移的百分之九十的藏品就在柏林被攻陷的“二战”后期,即1945年夏天被苏联红军战利品委员会作为“战利品”全部侵占,包括东亚艺术收藏的主体文物在内,均被分别存放在俄罗斯圣彼得堡艾米塔什博物馆[Hermitage Museum]与莫斯科普希金博物馆[The Pushkin State Museum of Fine Arts]的库房。库默尔保守地估计了这批所遗失的馆藏品数量约为6000件。37详见德国国家博物馆中央档案馆[Zentralarchiv,Staatliche Museen zu Berlin] 中关于1946年8月25日库默尔教授与东亚艺术收藏馆的相关档案记载。中央档案馆:1950年第VA257 号文件[Zentralarchiv,VA257 von 1950]; 另 参 见“Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst.” pp.53-54; 另参见Butz,Herbert.“Museum of East Asian Art.” Lehmann,Klaus-Dieter,and Günther Schauerte editors.Cultural Assets-Transferred and Missing: An Inventory of the Prussian Cultural Heritage Foundation 60 Years after the End of World War II,Stiftung Preußischer Kulturbesitz,2004,pp.56-59。除1978年,苏联政府向德国归还了部分文物(其中大约三百余件为东亚艺术收藏馆旧藏)之外还有百分之九十的文物仍在俄罗斯。多年来,德国政府与各类民间机构曾多次向俄罗斯提出偿还文物的要求,但均遭拒绝,至今没有进展。38“The Museum of East Asian Art in Berlin.”pp.67-68.潘天寿的《映日荷花别样红》就这样与其他馆藏品一起从柏林被运至圣彼得堡,并一直封存于库房之中。直到2001年,时任德国柏林亚洲艺术博物馆馆长的魏志强[Willibald Veit,b.1944]教授与几位研究馆员曾一起到俄罗斯圣彼得堡艾米塔什博物馆考察过这批原属柏林的藏品。至今为止,这批藏品仍然保存在艾米塔什博物馆中,39笔者在2015年考察俄罗斯圣彼得堡艾米塔什博物馆之时,原属柏林东亚艺术收藏馆的藏品已公开展出,尤其是壁画部分,都明确标注了来源于德国柏林民族学博物馆。并在相当长的一段时间内,没有对外公开。

1934年的“柏林现代绘画展览”之后,直到“二战”结束,德国国立博物馆一直没有机会再举办相关的展览和收藏中国现代绘画作品。战后,分别于1957年举办“中国当代绘画展:国画”[Die zeitgenössische Tuschmalerei Chinas: Guohwa],1960年举办“中华人民共和国绘画与版画展”[Malerei und Grafik aus der Volksrepublik China],1963年举办“齐白石绘画展”[Maleiei von Tji Bai-Shi(1864-1957)],1965年举办“中华人民共和国现代艺术展”[Gegenwartskunst aus der Volksrepublik China],1985年举办“中国18 和19世纪绘画展”[Chinesische Malerei des 18.und 19.Jahrhunderts]等与中国现代绘画相关的展览。40尤其是1949—1966年的十七年之间,中国与德国的密切来往,使东柏林的“东亚艺术收藏馆”收藏有齐白石、傅抱石、刘海粟、徐悲鸿、潘天寿等众多近现代名家的绘画作品。上述展览均以上文所述1934年柏林“中国现代绘画展览”为开端。

三 战后东西柏林的东亚艺术收藏

该博物馆中关于中国的艺术藏品,在起初的十年,均以古代绘画为中心41“Einleitung: Zur Geschichte der Sammlung.” pp.9-26.,很少涉及现代绘画。馆长库默尔虽然十分注重馆藏品的艺术质量,却没有打算建立一个面面俱到的东亚艺术收藏,因而该馆的早期收藏活动很有针对性。例如1926—1927年他亲自参与的最后一次中国收藏之旅的重点就放在中国明清绘画上。之后,库默尔在1934年成为斯德哥尔摩远东博物馆[Östasiatiskam Museet]发起的收藏联合会成员之一。瑞典考古学家奥瓦尔·卡尔贝克[Orvar Karlbeck,1879-1967]受托在20世纪30年代多次赴中国开展考察,为收藏联合会及一些私人藏家购买各类中国艺术品,委托人大多为瑞典和英国的私人藏家和博物馆。库默尔就曾特意指示他为博物馆购买中国早期铜镜。

但在若干年后,随着中德之间政治、经济上的紧密合作,中国现代绘画艺术逐渐引起了德国民众的兴趣。然而相比古代艺术品而言,关于中国现代绘画的相关资料与报道依旧相对匮乏,仅限于历届展览中几本制作相对简单的展览图录以及东亚艺术学会档案中的一些短篇报道。

由于战争原因,大量馆藏文物在“二战”期间被损毁,博物馆只能重新开始收集文物。1949年,随着苏联与英、美、法阵营的对立,分别成立了东西德政府,“东亚艺术收藏馆”也因此一分为二,即东柏林馆与西柏林馆。东亚艺术收藏像柏林许多其他文化机构一样,随着东西柏林的分裂而各自发展。

东柏林占据地理优势,在战后以工艺美术博物馆[Kunstgewerbemuseum]内的东亚艺术藏品以及在“二战”中被摧毁的蒙比修宫殿[Schloss Monbijou]42这座皇宫建造于1740年,其设计者是克诺贝尔斯多夫[Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff]。皇宫是普鲁士国王腓特烈大帝[Friedrich Ⅱ.von Preuβen,der Groβe,1712-1786] 的生母陶罗赛亚[Sophia Dorothea,1687-1757]与优雅贵族们聚会的地方,收藏有珍贵的中国瓷器。该皇宫在1945年初被毁,至今一直没有重建。中的外销瓷为基础,随即于著名的佩加蒙博物馆[Pergamonmuseum]的北侧厅成立“东亚艺术收藏馆”的东柏林馆。43Wege und Wandel: 100 Jahre Museum für ostasiatische Kunst.p.57.1959年,在德国成立十周年庆典之际,东柏林馆收到一份来自中国的“厚礼”:中国政府捐赠给德国251 件重量级的中国文物,包括新陶器、青铜器、镇墓兽、瓷器、玉器、丝织品等中国历代精品文物,且这批藏品全部由时任北京故宫博物院院长吴仲超亲自挑选并把关。这批捐赠文物的级别之高及数量之大,在中国的外交史上非常罕见,尤其对当时战后重建中的德国意义非凡。这次慷慨的捐赠,让此时东柏林的“东亚艺术收藏馆”终于能够有足够的展品来举办常设展览。时任馆长布鲁诺·沃伊特[Bruno Voigt,1912-1988]在各类艺术活动中一再强调,没有中国政府的支持与帮助就无法建立德国国立博物馆的“东亚艺术收藏”。44Staatliche Museen zu Berlin,and Ostasiatische Sammlung: Geschenk der Volksrepublik China: Keramik und Porzellan aus vier Jahrtausenden,Seidenwebereien,Stickereien,Lack-,Emaille-,Jadearbeiten,zeitgenössische Tuschmalerei.Staatliche Museen zu Berlin,1960.此外,原捷克斯洛伐克驻中国大使弗兰兹·卡尔·魏斯科普夫[Franz Carl Weiskopf,1900-1955]及其夫人亚厉克斯·韦丁[Alex Wedding,1905-1966]、原德国驻中国大使赫尔穆特·利伯曼[Helmut Liebermann,1923-2013]的个人捐赠对于东柏林的“东亚艺术收藏馆”均具有重要意义。

后来,博物馆又陆续收入了一些中国现当代绘画作品,包括齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、李可染和关良等。

西柏林的东亚艺术收藏馆重建得相对晚一些,西柏林在1957年追回了小部分原馆藏精品文物约300 件,此时普鲁士文化遗产基金会通过决议,重新开始收集东亚艺术收藏馆之西柏林馆的藏品。45Goepper,Roger.“Gedanken zum Wiederaufbau der Ostasiatischen Kunstabteilung.” Jahrbuch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,Grote,1963,pp.143-147.1959年才有了固定的工作班底,头一件大事就是重启艺术品征集。此时,德国新一代著名的东亚艺术史学者,郭乐知[Roger Goepper,1925-2001]教授被任命为东亚艺术收藏馆的馆长,任期直到1965年,其后从1966年至1989年担任科隆东亚艺术博物馆[Museum für Ostasiatische Kunst]的馆长,并在科隆大学执掌东亚艺术史专业的教席。1962年郭乐知馆长从中国香港著名藏家陈仁涛处购得一件公元前12世纪至公元前11世纪的青铜礼器—商代钺(图9)。其正反两面的人面浮雕和镂空铸造的嘴部和耳部,对称分开竖起的头发,圆瞪突出的双眼,饱满鼓起的面部肌肉和鼻翼以及咧开嘴露出的牙齿,均赋予了这具人面钺十分生动的表情,至今仍是馆藏品中的“镇馆之宝”之一。之后,由贝娅特丽克丝·冯·拉古[Beatrix von Ragué,1920-2006]担任馆长,继续进行购藏工作。到1967年,原藏德国艺术图书馆内的一批日本和中国版画被划拨给了西柏林“东亚艺术收藏馆”,两个重要的中国木版画系列入藏,即1633年出版的16 册《十竹斋书画谱》,与制作于1679—1701年的4 册《芥子园画传》。46Butz,Herbert.“China.” Museum of East Asian Art Berlin,Prestel,2001,p.10.后续该馆购买或收到捐赠的一些版画作品也十分精彩,如17世纪苏州制木刻年画等。除此之外,漆器、书画等也是战后西柏林东亚艺术收藏馆征集的工作重点。此时,该馆在欧洲东亚艺术领域的地位终于逐渐恢复。1970年,即原博物馆被摧毁25 周年之际,政府在西柏林的达勒姆区[Dahlem]为该馆开辟了新的空间,西柏林的东亚艺术博物馆(现亚洲艺术博物馆前身)终于有了固定的馆址,并于此后陆续购买馆藏品。1985年魏志强教授担任馆长一职,于1988年借助第三方资金从瑞士“墨禅山庄”[Vannotti Collection]购入400 幅中国绘画作品(包括200 件明清扇面,100 件手卷、挂轴、册页,以及100 件近现代中国绘画)47同注16。,这些新藏品的加入,终于使该馆藏品逐渐向战前的规模靠近,重拾声望。48Veit,Willibald.“The Museum of East Asian Art.” Museum of East Asian Art Berlin,Prestel,2001,p.6.

图9 商代青铜礼器钺,30.4 cm×35 cm×3.5 cm,4.8 kg,馆藏编号:1962-4(图片来源:德国国家博物馆亚洲艺术博物馆资料库,摄影:Jürgen Liepe)

1989年11月,分隔东西柏林的柏林墙倒塌,第二年10月,东西德重新统一。直到1992年1月1日,东西柏林两个东亚艺术收藏馆在达勒姆区重新合并,才被命名为“东亚艺术博物馆”[Museum für Asiatische Kunst](后又与印度艺术博物馆合并,改名为亚洲艺术博物馆)。一部分原东柏林馆藏东亚艺术品由于其工艺品属性,被分拨给了民族学博物馆。为丰富馆藏,合并后的东亚艺术博物馆充分借助第三方资金购买艺术品。如1996年借助西门子基金会的支持,购买了一批克林根伯格[Klingenberg]的收藏,属于战后东亚艺术博物馆最重要的一次藏品购入,这次入藏使该馆终于可以再次比较全面地展示中国早期青铜艺术。此外,该馆还购买了一些系列收藏品,如欧德尔[Oeder]的铜镜收藏,以及比德尔[Bidder]的鄂尔多斯铜器收藏等。

2006年,柏林东亚艺术博物馆成立百年之际,与1963年成立且同属柏林国立博物馆总馆的印度艺术博物馆正式合并,冠以新名“柏林亚洲艺术博物馆”,并自然地分为东亚艺术收藏和南亚、东南亚及中亚艺术收藏两个部分。由于西方博物馆对亚洲艺术史的独特理解,中国艺术品被分别归入这两个收藏中。

虽然在战火之后两馆经历了半个世纪的积累,但总体而言,藏品的规模无法与战前相比。此时的东亚艺术博物馆共收集有约250 幅20世纪的中国绘画作品,包括李可染、黄宾虹、傅抱石、齐白石、潘天寿等众多中国近现代名家的作品。但迄今为止,该博物馆未曾出版过关于馆藏中国现代绘画的专集,因此,更多的相关历史资料仍有待进一步去研究与发现。

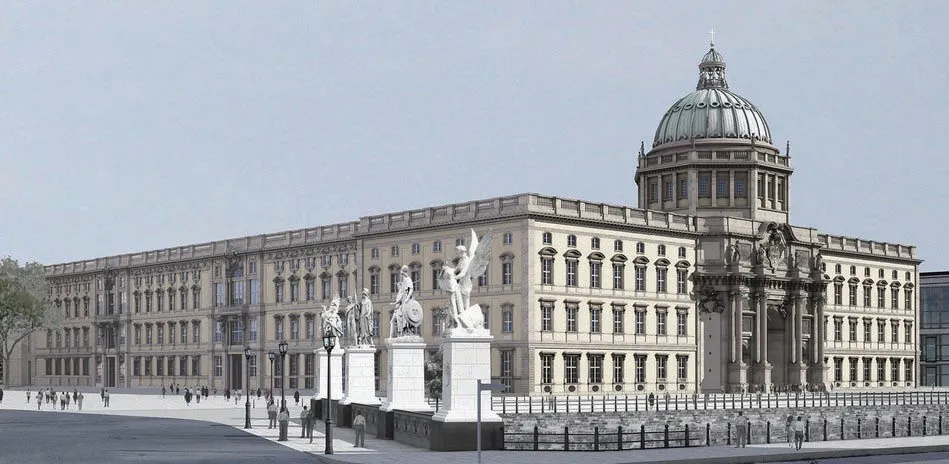

自2016年1月11日起,柏林亚洲艺术博物馆的南亚、东南亚及中亚艺术收藏陆续关闭展览,并于2017年正式闭馆,为展品迁徙至柏林市中心的“洪堡论坛”[Humboldt-Forum](图10)做准备。该“论坛”是德国近年来备受瞩目的一项文化建设计划,是德国近现代历史上最大的国家性工程之一,于2002年由时任普鲁士文化遗产基金会[Stiftung Preußischer Kulturbesitz]主席克劳斯–迪特尔·莱曼[Klaus-Dieter Lehmann]提出,官方宣称“(洪堡论坛)试图呈现一个全球化的网络来面对艺术与科学,以促进不同文化经验间的知识沟通与交流”,德国文化部长莫妮卡·格律特[Monika Grütters,b.1962]将其定义为“一张国家的名片”。49Flierl,Tomas,and Hermann Parzinger.Humboldt-Forum Berlin.Verlag Theater der Zeit,2009,pp.8-17.德国国家博物馆计划整合位于柏林达勒姆区的这些艺术收藏,柏林亚洲艺术博物馆的馆藏文物将与柏林民族学博物馆的藏品一起集中于“洪堡论坛”展示。虽然德国学术界对此举存在许多不同的声音,但德国联邦议会通过在原址上重建柏林皇宫的决议,决定将因为历史原因偏居一隅的亚洲艺术博物馆以及民族学博物馆的收藏迁往市中心,以便更好地综合展示不同文化藏品蕴含的历史和艺术价值。直接在柏林文化中心地带的柏林皇宫[Berliner Schloss]50位于柏林市中心的巴洛克风格的柏林皇宫[Berliner Schloss]始建于18世纪,“二战”末期沦为废墟,东德政府视其为普鲁士军国主义的象征,故在1950年将其全部拆除,并于原址上修建人民议会——共和国宫[Palast der Republick]。共和国宫于1976年建成,2002年德国联邦议会通过决议在原址上重建柏林皇宫,共和国宫于2008年12月被完全拆除。原址上新建“洪堡论坛”具有怎样的意义?为此,笔者专门采访了博物馆的相关研究员。据介绍,柏林希望“在老柏林的中心建立一个独一无二的,融汇世界艺术、文化、科学和教育的中心”,此论坛将可以让“世界多种文明对话”,它是一个开放的论坛,亦是一个国际对话的平台。51Auf dem Weg zum Humboldt-Forum,http://www.humboldt-forum.de/humboldt-forum/idee/auf-dem-weg-zumhumboldtforum/; Humboldt-Forum,https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/humboldt-forum/humboldt-forum.html.虽然新建的“洪堡论坛”有很先进的展厅,但是并不设藏品库房,所以亚洲艺术博物馆的藏品并非整体搬迁,而是部分搬迁至市中心。“洪堡论坛”占地面积42000平方米,将在17000 平方米的展示空间内展出亚洲艺术博物馆和民族学博物馆收藏的2 万多件展品,计划于2020年底起分展厅陆续开放。然而不容忽视的一点是,如何在这样的多文化多功能复合型建筑内展示东亚艺术,以避免出现任何“局限性”视角,建立东亚艺术学科的独立美学标准以及深度挖掘其在艺术史研究上特殊的价值,我们拭目以待。

图10 “洪堡论坛”建筑图(西北侧视角),建筑师:Prof.Franco Stella 及 FS HUF PG团队(图片来源:德国国家博物馆“洪堡论坛”)

四 结语

德国柏林东亚艺术收藏自20世纪初期从人类学范畴中独立而出,对于当时那个欧洲艺术品占据核心地位的年代具有特殊的历史意义。此后,在以库默尔为代表的一批欧洲东亚艺术史学者的努力下,柏林东亚艺术收藏不断发展与壮大,柏林亦在20世纪20年代至30年代逐渐成为欧洲的东亚艺术研究中心。其中,1934年在德国柏林举办的中国现代绘画展从很大程度上扭转了当时欧洲人普遍认为的“中国没有现代艺术”的观念,对推动中国艺术在欧洲的传播与发展起到了关键性的作用。但关于中国现代绘画的相关资料与报道依旧相对匮乏,仍有待继续发掘与研究。然而此后由于战争爆发,大量馆藏品毁于“二战”,博物馆成功抢救下的绝大部分馆藏品却在柏林被攻陷的“二战”后期由苏联红军全部侵占,包括柏林东亚艺术收藏的主体文物,至今仍存放在俄罗斯圣彼得堡艾米塔什博物馆的库房内,以及战后东亚艺术收藏随着苏联与英、美、法阵营的对立及东西柏林的分裂而各自发展。我们期待历经风雨的柏林东亚艺术收藏品能够在新建的“洪堡论坛”中,以更加全面的视角得到更好的展示、保护和研究。