云的游戏 泰戈尔诗稿涂鸦中的“韵律”

2021-07-30黄虹

黄 虹

1930年初,应牛津大学希伯特讲座[Hibbert Lecture]之邀,六十九岁的诺贝尔桂冠诗人罗宾德拉纳特·泰戈尔[Rabindranath Tagore]再次扬帆西行。这一次,他为西方带来了过去几年里创作的四百幅画。五月,那些画在巴黎皮格尔画廊[Galerie Pigalle]与公众见面,随后又在伯明翰、伦敦、柏林、德累斯顿、慕尼黑、哥本哈根、日内瓦、莫斯科、波士顿、纽约和费城等地展出。泰戈尔认同“诗人画家”的业余身份,认为自己作画的真正起点是诗稿涂鸦,1泰戈尔《渡口集》[Kheyā,1905-1906]手稿中已有较完整的涂鸦,但他更自觉地创作涂鸦要到1924年写作《普拉碧》[Purabi]诗集之时。直至1927—1928年,泰戈尔才开始在空白纸上画画,此时他所参照的图式有一部分很可能就是早年的涂鸦。强调他的画源于“声音中的韵律”[the rhythm in sound],相信它们的精华在于“韵律”:“我的画是我用线条写的诗。如果它们有机会得到认可,肯定是主要由于某些形式的韵律意味,它即是本身,不是为了对观念做解释,也不是为了展示事件。”2Tagore,Rabindranath.“My Pictures I.”Rabindranath Tagore on Art & Aesthetics,edited by Prithwish Neogy,Orient Longmans,1961,p.98.如无专门说明,本文中的引文、诗歌均由笔者翻译。

“韵律”作为当时流行的现代主义艺术批评术语,兼具诗歌音乐和东方艺术的语义背景。泰戈尔这位来自东方的“诗人画家”以该术语评述自己的具有抽象性、自发性和表现性等鲜明现代主义艺术品质的绘画,使它随即成为批评家谈论其绘画的关键词。然而,现代主义以后,“韵律”在艺术批评中的地位日益失落,一些批评家开始秉持各自立场指出韵律感并非泰戈尔绘画的特征,这就暴露了一个尚存争议的问题:当泰戈尔将“韵律”与绘画相提并论时,他所言之“韵律”是否与批评家们使用之“韵律”具有同样的内涵?

“韵律”的谜语

“韵律”是一个关于时间流动和运动轨迹的概念,与诗和音乐相关。十九世纪中叶以后,随着艺术批评家对视觉艺术之模仿性的攻击和对“表现力”的推崇,“韵律”逐渐进入艺术批评语汇。波兰裔法国象征主义者维策瓦[Téodor de Wyzewa]认为瓦格纳[Richard Wagner]歌剧之“表现力”的秘诀——音乐性和情感性——也适用于绘画。他鼓吹的“瓦格纳式绘画”[Peinture Wagnérienne]旨在以线条和色彩作为像声音和韵律那样的情感符号,为观众创造出可比拟交响乐的视觉印象。3Vergo,Peter. The Music of Painting: Music,Modernism and the Visual Arts from the Romantics to John Cage. Phaidon,2010,pp.27-28.维策瓦肯定了音乐韵律与绘画形式元素的可类比性,但尚未把线条和色彩看作视知觉符号,也没有鼓吹非再现艺术,这两步主要是由英国批评家促成。

最早留意到韵律与抽象形式之间关系的是英国设计改革家,他们因工业化生产“带来”大量“恶俗的”错觉主义装饰而深感焦虑。拉夫尔·沃纳姆[Ralph Wornum]指出,“装饰之于眼睛犹如音乐之于耳朵”,因为装饰的线条、单元间隔与音乐旋律一样,遵循几何秩序,有规律地重复出现。他的论证使“韵律”成为联系音乐和装饰的纽带。但是沃纳姆等设计改革者并不认为装饰艺术具备“高级艺术”的“表现力”。最早在装饰艺术与“表现力”之间建立起联系的是沃纳姆的同代人约翰·拉斯金[John Ruskin],他的表现主义理论以“笔迹辨认法”[graphological approach]为基础,声称手工制品的线条和形式表现出创作者的情绪和性格,观众能从作品中感受创作者的精神状态。4Gombrich,E.H.The Sense of Order.Phaidon Press,1984,pp.37-38,43-46.

拉斯金的表现主义理论为仰慕东方艺术,尤其远东艺术的西方人发现和阐释“气韵生动”等概念提供了美学支持。以《东方的理想》[The Ideals of The East,1903]在西方名声大噪的日本美学家冈仓觉三(天心)[Okakura Kakuzō(Tenshin)]将中国画论中的“气”和“韵”分别译作“Spirit”和“Rhythm”,把“气韵生动”译作“The Life-movement of the Spirit through the Rhythm of Things”。5Kakuzō,Okakura.The Ideals of The East,E.P.Dutton and Company,1905,p.52.这直接影响了英国诗人劳伦斯·宾庸[Laurence Binyon]。6邵宏,〈中日六位作家与中国画论西传——以谢赫六法为例〉,载《诗书画》2016年8月,第50—56页。宾庸认为“Rhythm”可对应于西方概念“Inspiration”[灵感],即艺术家被比自身伟大的生命精神所附体,但“Rhythm”比“Inspiration”更侧重于运动。7Binyon,Laurence.Painting in the Far East.Edward Arnold & Co.,1934,pp.74-75.他尤其欣赏顾恺之“运用韵律性线条[rhythmic line]的能力”,赞美它们“纯然自发”“抑扬顿挫”“柔和地流动”且富于“微妙的变化”。8Binyon.“A Chinese Painting of the Fourth Century.” The Burlington Magazine for Connoisseurs,Vol.4,No.10,1904.转引自Powers,Martin.“China,Roger Fry,and the Cultural Politics of Modernism.” 载《美术史与观念史》,第V 辑,南京师范大学出版社,2007年,第96页。罗杰·弗莱[Roger Fry]发展了宾庸对“韵律”的阐释,确立了其与“书法式线条”[calligraphic line]的对应关系。在其名篇《线条之为现代艺术中的表现手段》[Line as a Means of Expression,1918]中,弗莱赞美马蒂斯[Henri Matisse]和毕加索[Pablo Picasso]的素描:“书法式线条是对一种姿势的记录,事实上,是对那种姿势如此纯粹且完整的记录,以至于我们可以带着愉悦追踪它,就像我们追踪一位舞者的节奏那样……”他呼吁,“通过确立一种更自由、更富弹性的书法观念”,创造节奏自由、韵律和谐、拥有简洁形式和“令人震颤的生命强度”的现代艺术。9Fry,Roger.“Line as a Means of Expression.” A Roger Fry Reader,edited by Christopher Reed,The University of Chicago Press,1996,p.335.

至此,“韵律”已进入视觉艺术批评语汇,但该术语的所指仍甚是宽泛,可以指和谐的构图或总体气氛、抽象形式设计、书法式线条,等等。当泰戈尔以“韵律”谈论自己的绘画时,西方批评家调动起头脑中关于“韵律”的思想装备。比如,法国超现实主义者亨利·毕铎[Henri Bidou]以颇具拉斯金意味的笔调写道:“诗人的手被它的本质精神所驱动,那双写了那么多诗歌、已内含韵律的手,无需向诗人询问就从无限的可能性中开始创造出形象……”10Bhattacharya,France.“Rabindranath Tagore’s First Ever Exhibition in Paris.” The Last Harvest,edited by R.Siva Kumar,Mapin Publishing,2011,pp.26-29.而艺术与工艺运动[Art and Craft Movement]的追随者约瑟夫·索撒尔[Joseph Southall]也许更熟悉装饰艺术,他说:“泰戈尔素描……的韵律感和图案正如我们在波斯和印度纺织品和工艺品中之所见。”11Paintings by Rabindranath Tagore: Foreign Comments.Rabindra Bhavana,1932.两位批评家虽然都以“韵律”形容泰戈尔的线条,但对该术语意指的选择却不同。或许正是由于这种含糊性,维也纳学派出身的艺术史家斯特拉·克拉姆里希[Stella Kramrisch]感言,泰戈尔的画是否具有“韵律”取决于观看者的个人感受。12Kramrisch,Stella.“Form Elements in the Visual Work of Rabindranath Tagore.” Lalit Kala Contemporary,1964,pp.37-39.二十世纪八十年代,一些批评家开始质疑前人对泰戈尔绘画之“韵律”的推崇。1982年,印度著名策展人吉塔·卡普尔[Geeta Kapur]在伦敦策划了以泰戈尔为首的六位印度画家展览,勾勒印度现代艺术发展脉络。她在展览目录中指出,尽管泰戈尔的涂鸦、涂抹和由墨线构成的明暗形式有着显著的图形化性质,但在画成的形象中不存在增强活力的“韵律”。13Kapur,Geeta.Six Indian Painters.London,The Tate Gallery,1982,p.17.卡普尔是后殖民主义理论家,反对以“东方”的概念涵盖印度与远东,她或许感到“韵律”一词染上过多殖民话语和文化政治色彩,若不排除该术语的影响,无法确立泰戈尔作为印度第一位现代画家的地位。有趣的是,四年后,当伦敦再次举办泰戈尔画展,大部分批评家也像吉塔·卡普尔那样避免谈论“韵律”。14Robinson,Andrew.The Art of Rabindranath Tagore. Rupa & Co,1989,p.61.

于是,泰戈尔的画是否有“韵律”的答案从理所当然变成了悬而未决。八十年代末,现代印度最重要的艺术史家之一罗谭·帕里穆[Ratan Parimoo]提出,泰戈尔诗稿涂鸦的“韵律”来自“书法式线条”。他提醒人们注意,优雅流畅、个性鲜明的书法是十九世纪末孟加拉上层中产阶级引以为傲的技艺,泰戈尔的书法就让时人艳羡。帕里穆据此推断:“作者的笔为书写运笔的韵律所驱动,流畅的笔迹自发地延伸成怪诞的涂鸦。”15Parimoo,Ratan.“Sources and the Development of Rabindranath’s Paintings.” Rabindranath Tagore: Collection of Essays,edited by Ratan Parimoo,Lalit Kala Akademi,1989,pp.31-33.帕里穆的观点很有吸引力,长居英国的印度艺术史家帕沙·密特尔[Partha Mitter]也采纳了这个看法。然而,帕里穆也像卡普尔那样对“韵律”的语义背景心存芥蒂。他坚称,韵律感只适用于讨论图案设计,以往的批评家过度拔高了“韵律”在创造活动中的意义;他把泰戈尔的涂鸦归入装饰艺术的范畴,声称诗人无意于“为韵律而韵律——即追踪美妙的装饰线条”,其后期脱离了涂鸦的绘画成就更高。16Ibid.显然,帕里穆对“韵律”的理解一会儿偏向弗莱,一会儿又靠近沃纳姆。密特尔则似乎没有卡普尔和帕里穆的担忧,他认为,泰戈尔以从书法实验中习得的流畅而富于韵律的线条统摄起简洁的形式和朴素的色彩,这是其涂鸦和绘画的首要特征。他还将泰戈尔的诗稿涂鸦(图1)与奥地利艺术家阿道夫·霍泽尔[Adolf Hölzel]的抽象线画(图2)相比较,指出,泰戈尔与霍泽尔分享着类似的韵律观,他们都把线条视作能量的一种表现形式,都相信“灵魂的内在韵律”[inner rhythm of the soul]驱使艺术家探索“线性的表现运动”[linear expressive movement]。17Mitter,Partha.The Triumph of Modernism. Reaktion Books,2007,p.70霍泽尔提倡“以音乐的感觉作画”,用线条取代诗歌,将艺术家的思考过程、“最深沉的思想及感觉”转化为视觉形式。18霍泽尔自19世纪末开始用线条将自己的思考过程可视化,他在完成线画后会在旁边配上一段手写或印刷文字。霍泽尔的创作可能受到赫尔德[Johann Herder]关于音乐与诗歌之类比讨论的启发,后者把诗歌看作“灵魂的音乐。一连串的思想、画面、言词和音调构成了诗歌表现力的本质;在这点上诗歌正像音乐……是表现思想的乐曲……”关于赫尔德,参见Abrams,M.H.The Mirror and Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. Oxford University Press,1971,p.90.他的抽象线画被当时的批评家称为“捕捉他思想的韵律图案”。19该评价出自亚瑟·罗斯勒[Arthur Roessler],其著作《新达浩》[Neu-Dachau: Ludwig Dill,Adolf Hölzel,Arthur Langhammer,1905] 中选用并分析了霍泽尔这幅线画(图2),他还引用凡·德·维尔德[Henry van de Velde]的名言“线条即动力,该动力源自画这条线的人的精力”对之加以说明。参见Vergo,pp.168-173。

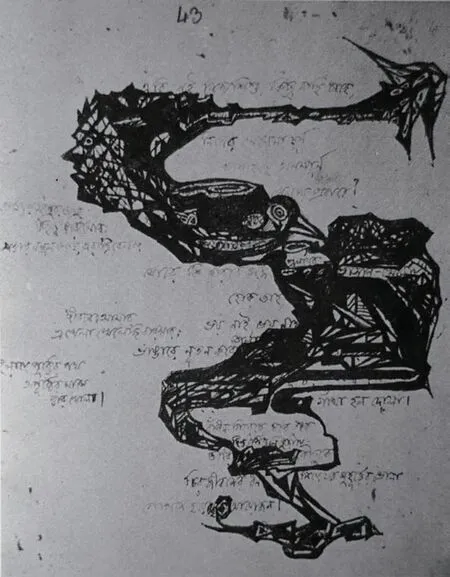

图1 Tagore,Rabindranath.Page from Purabi MS.,ca.1924.Ink on paper.21.5 cm×18.5 cm.Rabindra Bhavana.

图2 Hölzel,Adolf.Ornament with Text,ca.1900.Ink on paper

不可否认,泰戈尔在书写时,他的书写习惯和个性气质在很大程度上左右着其无意识的、自发的动作,这些动作又驾驭着他的画笔,在他的涂鸦中留下独一无二的韵律感。但密特尔极具说服力的分析仍然无法解释,为何泰戈尔总是不厌其烦地重申自己受过“声音中的韵律”的训练,却似乎从未在谈论自己艺术的时候把“韵律”和书法用笔并举?尽管他不可能不知道远东艺术家“以书入画”的传统。20冈仓天心1901年来到加尔各答,接待他的是泰戈尔家族。其时,诗人泰戈尔的侄子、画家阿班宁德拉纳特[Abanindranath Tagore]和戈甘南德拉纳特[Gaganendranath Tagore]正掀起反学院派的艺术运动,和他们的追随者一起形成“孟加拉画派”[Bengal School]。冈仓天心为他们介绍了远东艺术思想,回国后还派遣日本艺术家赴加尔各答与“孟加拉画派”艺术家交流,阿班宁德拉纳特和戈甘南德拉纳特都留下了实验“以书入画”的绘画或草稿,他们的学生、泰戈尔尤其器重的南达拉尔[Nandalal Bose]更是远东艺术的热情提倡者。泰戈尔熟悉冈仓天心的美学思想,与“孟加拉画派”诸艺术家关系密切,不大可能不知道他们所推重的“以书入画”传统。相关史实可参阅:Mitter,Partha.Art and Nationalism in Colonial India,1850-1922: Occidental Orientations.Cambridge University Press,1994.Guha-Thakurta,Tapati.Monuments,Objects,Histories: Institutions of Art in Colonial and Postcolonial India. Columbia University Press,2004.Shigemi,Inaga.“Okakura Kakuzo’s and India: The Trajectory of Modern National Consciousness and Pan-Asian Ideology Across Borders.” Review of Japanese Culture and Society,trans.Kevin Singleton,Vol.24,2012及黄虹,〈家与世界:泰戈尔的艺术乌托邦〉,南京师范大学博士论文。巴黎画展期间,他就自己的作品写道:

小时候我受过的唯一训练是用“韵律”——用声音中的韵律——思考。我已经明白,“韵律”把实在[reality]给予了散乱无章、本身无足轻重的东西。因此,当我诗歌草稿中那些被涂改掉的内容像罪人一样呼救,因无用冗余而显出的丑陋攻击着我的双眼,我常常停下手头工作,花费更多时间把它们拯救到“韵律”的慈悲定局中。……我感到,以圆满的互相平衡来解决那些无家可归的异类不被采用的问题,这本身即是创造。21Tagore.“My Pictures I.” Rabindranath Tagore on Art & Aesthetics, p.97.

泰戈尔的“书法式线条”或许促成了其诗稿涂鸦的韵律感,但这恐非促使他开始在诗稿上涂鸦的“韵律”。笔者认为,要解开这个谜语,有必要充分考虑作为诗人和音乐家的泰戈尔对“声音中的韵律”的思考。

歌谣的魔法

泰戈尔五十岁时回忆自己的启蒙教育,他印象最深刻的是一首介绍字音的童谣“雨儿啪嗒响,叶儿颤呀颤”[jal pare/pata naré(The rain patters,the leaf quivers)],朴素的韵文为他打开了诗歌的魔法世界:

时至今日,那天的喜悦总是回到我心头,我领悟到诗歌为什么要有押韵。有了押韵,诗中的言辞似休未休;话说完了,话音犹在;耳朵和心灵玩着互抛韵脚的游戏。……我人生的悠长岁月里,在我的意识中,那天的雨儿啪嗒不停,叶儿颤动不息。22Tagore.My Reminiscences.The Macmillan Company,1917,p.4。引文中粗体格式为笔者所加。

“雨儿啪嗒响,叶儿颤呀颤”源自民间童谣,23泰戈尔当时学习的课本是由教育家和社会改革家维迪雅萨迦[Ishwar Chandra Vidyasagar]编写的《字母介绍》[Barnaparichay,1855],然而课本中相应的歌谣“雨淅沥,叶摇曳”[Jal paritechhe / pata naritechhe] 是标准的孟加拉雅语。故有学者猜测,“雨儿啪嗒响,叶儿颤呀颤”是泰戈尔自己根据孟加拉民间歌谣的形式编写的,这符合他对口语文学的提倡。参见Chaudhuri,Amit.On Tagore:Reading the Poet Today.Penguin,2012,p.10。后者往往是妇女在安抚孩子时编唱的俗语韵文,不登大雅之堂,却口口相传、家喻户晓。在十九世纪兴起的研究“原始”诗歌的浪漫主义思潮中,不少印度知识分子着手搜集、编订和翻译本地歌谣,泰戈尔就是孟加拉语地区民谣最重要的搜集者和鼓吹者。24孟加拉语地区包括今孟加拉国和印度西孟加拉邦。泰戈尔的诗歌和音乐成就在很大程度上受益于这些民间歌谣。泰戈尔一生中谱写了2000 首歌、创作了许多舞剧和音乐剧,他写的歌在孟加拉语地区妇孺皆晓,至今仍广为传唱;他的诗也有不少是按照各种“拉格”[raga]调子谱写,可供歌唱,孟加拉语《吉檀伽利》便是如此。泰戈尔还对梵语和孟加拉语的传统诗歌格律加以改造,提倡自由体诗和散文诗。泰戈尔管理家族田产期间撰写的散论《儿歌》[Chhelebhulano Chhara,1894]旨在揭开“这些前言不搭后语、毫无意义、随口编来的韵文”比雅语诗歌和正统文学更让人“心醉神迷”“在大众的记忆里千回百转”的秘密。25Tagore.“Children’s Rhymes.” Selected Writings on Literature and Language,edited by Sisir Kumar Das,et al.,Oxford University Press,2010,pp.101-127.该文最初发表于《亲证》[Sadhana]1894年第9—11月刊,原标题为〈妇女歌谣〉[Meyeli Chhara],1907年泰戈尔将该文收入文集《民间文学》[Loksabitya],1939年《民间文学》第4版出版,该文更名为〈儿歌〉,本文采用此名。他很珍视该文,晚年仍重述文中观点,甚至借之以谈论自己的画。26比如1934年〈文学的哲理〉[Sabityatattwa]和德国画展前写的〈我的图画〉II[My Pictures II]。这让人不禁猜想,是否那为他打开了诗歌魔法世界的“韵律”也为他开启了绘画的秘境之门呢?

那么“声音中的韵律”有何魅力?在泰戈尔看来,要领略其魅力,首先要拥有儿童的智慧。他持有浪漫主义的诗歌起源观,认为人天生敏感于韵律,但随着文明发展,人类不断叠加在语词之上的意义压制了他们对声音的感知能力;儿童最完整地保留了原始人的特征,他们喜欢儿歌,是因为有节奏的声音和随之不断浮现在心灵之眼前的图画使他们感到愉快。27Tagore.“The Five Elements: Prose and Verse.” Selected Writings on Literature and Language,pp.63-64.贡布里希[E.H.Gombrich]曾指出,韵律感依赖于对一个时间间隔的记忆和以这一记忆类推下一个声音的能力。28Gombrich. p.288.当歌谣响起时,节奏和韵脚形成了我们的预期,心灵猜测并期待着即将到来的声音,而当耳朵揭晓“正确答案”时,我们会因其符合期待而感到欣慰、或因其机智地出其不意而惊喜。“耳朵和心灵互抛韵脚”所说的正是这种心理体验,泰戈尔在《儿歌》中对之做了更深入探讨。他所分析的其中一首童谣如下:

贾穆娜芭蒂,聪慧的女子,明天要出嫁。

经过路边的卡奇树,她要去夫家。

我曾采摘卡奇树花,那儿有欢快的花环。

锡塔拉姆在玩儿,手上戴着铃铛,脚上戴着铃铛。

舞蹈呀,舞蹈呀,锡塔拉姆股髋摇晃。

我要送你晒干的大米满满一筐。

他大嚼干米,喉咙干得像木头一般。

这里没有水,水只在特里普尼的小河旁。

特里普尼的小河旁,两条鱼儿游上了岸——

圣洁的古鲁拿走一条,另一条谁拿啦?

我要娶他的姐姐,姐姐戴着木槿花。

我去采摘木槿花,误把时日耽。

我要娶他的姐姐,当日上三竿。29Tagore.“Children’s Rhymes.” Selected Writings on Literature and Language,pp.104-105.这是一首关于“甘达婆婚”[gandharva marriage]的歌谣,歌谣开头的贾穆娜芭蒂即是结尾处即将出嫁的姐姐,她的婚礼将在中午十二点举行,戴着木槿花暗示着她的婚礼属于甘达婆婚,这是一种秘密的、非正式的婚礼,是印度教经典里记载的八种形式的婚礼中之一种。

泰戈尔认为,对此童谣做理性解读固然于学术有益,却不仅无助于、甚至有损人们对声音韵律的感受。因为,在歌谣的声音游戏中,“韵律”即是规则,言词按照声音而不是情理[reason]进入歌谣,被排除在理性和现实之外,以及被人的意识所忽略的一切事物都可能由于声音而获准进入游戏。正如赫伊津哈[J.Huizinga]在《游戏的人》[Homo Ludens,1938]中所言,游戏走出“现实的”生活,步入自成一格的暂时活动领域,它本身即是自由,又有其自身规则和界限。30Huizinga,Johan.Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. Routledge,1949,pp.13-14.泰戈尔以幽默的比喻说明了这个道理,他说,当守着诗艺之门的卫士在秋日午后伸展双腿慵懒地打着盹儿的时候,无目的、无意义的言辞[words]和想法[ideas]悄然跨过守门人的腿,在如天空一样高的想象之宫里游荡。31Tagore.“Children’s Rhymes.” in Selected Writings on Literature and Language,p.105.如此一来,“韵律”就好似魔法棒,可以不顾语法、逻辑和情理,把琐屑无序之物组合成一个坚固的整体。

“韵律”不仅决定进入歌谣的言辞,而且圈定了语词意象的范围,更确切地说,它使我们在一定范围内根据已经出现的意象积极猜测新的意象。仍以前引童谣为例,首句歌唱待嫁少女途经卡奇树去夫家,唱词所设定的韵脚和卡奇树的词语联想共同创造了第三句采花和发现花环的场景;接着,男孩戴着铃铛起舞的欢快画面仅仅由于韵脚的原因引出了送米和嚼干米的滑稽景象;以此类推,喉咙干渴引出特里普尼河,河水又引出不幸的鱼儿,抓走鱼儿的古鲁引出戴木槿花出嫁的姐姐,最后是由于采木槿花而推迟的婚礼。只要歌唱者愿意,这首儿歌还可以延续下去,更多意象也会出现。这些意象都在不同程度上与现实生活既相关又脱离,彼此之间也无必然联系,仅仅由于韵脚的选定和偶然选用的言词而随着歌唱的节奏一个接着一个地出现,仿佛前一个在“韵律”的指挥下而生成后一个,用泰戈尔的话说,它们“自己把自己生了出来”[born of themselves]:

声音和影子像梦一样穿过人们心灵的天空,就像是神奇的力量推动着某种无法感知的风,变幻形状和色彩,不断形成新的云朵——时而靠拢,时而分开。如果它们可以在无意识的画布上留下映像,那么我们会发现它们与童谣有着许多相似之处。这些童谣只是我们心灵中不断变化的天空的影子,就像云的游戏倒影在清澈的湖面那样。这就是我说它们“自己把自己生了出来”的原因。32Ibid.,p.104.引文中粗体格式为笔者所加。

显然,使泰戈尔心醉神迷的正是推动着言词不断生成新图画的“韵律”。在这个层面上,言词挣脱了语法的制约和说理的责任,回归到“无意义”的状态,重新获得创造“形”[rup,一般英译为form]的能力——在声音中“讲故事”。泰戈尔告诉我们,这样的故事就叫作“rupkatha”[童话],其在孟加拉语中的词根即为“rup”。童话可能不反映历史事实或有用信息,而只在我们的心灵之眼前“创立形式,在这个形式中激起兴趣”,它是“无意义”的“心灵的游戏:它无中生有,从中生成愉悦”。33Tagore.“The Philosophy of Literature.”in Selected Writings on Literature and Language,pp.304-305.

泰戈尔一生不仅创作了许多儿歌,还试着把“韵律”带入其他艺术形式。1885年,他在创刊伊始的儿童杂志《巴拉克》[Balak]中辟专版实验“猜谜小戏”[Heanli Natya]。那是一种无预设脚本的短剧,剧情发展全凭由于押韵而随机想出的言词音节的暗示,情节可能荒诞不经,阅读体验却充满预测、惊讶和证实的愉悦。泰戈尔随着韶华逝去愈发醉心于发掘韵律“生出”图像的潜能。他晚年出版了一部新颖的孟加拉语识字课本《简易学习》[Sahaj Path],以字母和词语的发音编写成充满想象力的儿歌,使识字学习就像看着在“韵律”中流动的图画一般。意味深长的是,《简易学习》于1930年首版,恰好泰戈尔在欧洲举办画展那一年。那时,他在图画自述里一再提到的“韵律”,恐怕未必是书写运笔的节奏,而更可能是一种与儿歌相关的类比。只不过,在画中“自己把自己生了出来”的不再是言词,而是线条——线条在玩耍“云的游戏”。

云的游戏

1924年十一月,时值布宜诺斯艾利斯宜人的春季,泰戈尔在阿根廷作家维多利亚·奥坎波[Victorian Ocampo]的别墅休养,诗兴勃发。奥坎波是他这批诗歌的第一位读者,她目睹了诗人在笔记本上边写边涂边画的情景,回忆道:“他与那些涂改玩着游戏,一个诗段一个诗段地移动着笔,他画的那些线条突然间从这个游戏中跃然活了起来:出现了史前的怪兽、鸟、脸。”34Ocampo,Victorian.“Tagore on the Banks of the River-Plate.” Rabindranath Tagore: a Centenary Volume,Sahitya Akademi,1961,p.40。泰戈尔在布宜诺斯艾利斯休养期间创作的许多诗歌后来收入《普拉碧》,他将这部诗集题献给维多利亚·奥坎波。画出史前的形象可能由于印第安部落艺术的启发,35帕里穆考证了泰戈尔绘画与印第安、大洋洲和非洲原始艺术的关系。见Parimoo,“Sources and the Development of Rabindranath’s Paintings.” in Rabindranath Tagore:Collection of Essays,pp.38-48。但于泰戈尔而言,受哪种艺术启发并不重要,他在诗稿上涂鸦是为了“拯救”勾画涂改掉的冗余和错误,它们由于无用而丑陋,“像罪人一样呼救”,因此他要用“韵律”使这些不被所写之诗接纳的“异类”重获认可,使它们“舞蹈起来”。36Tagore.“My Pictures(I)” & “My Pictures(II).”Rabindranath Tagore on Art & Aesthetics, pp.97-102.他把涂改称作“罪人”,这不过是比喻,但跃然纸上的污渍是否也有可能在诗人的眼中形成“罪人”的图像呢?根据投射的理论,这当然是可能的。

贡布里希曾揭示“投射”[projection]和“生命化”[animation]的秘密,他借用罗夏测验[Rorscharch test]说明我们是如何易于将那些看上去隐约像眼睛和其他相应的面部特征的图形当作脸孔,我们的眼睛如何在“力场”[fields of force]的引导下辨认纹样和图像的位置,又是如何总是怀着这样的心理定向而在缠绕的线条中去“发掘”某些线条的意思,对图形或图案进行“读入”[read in]。37Gombrich. pp.155-159,265.贡布里希分析的是我们作为观看者的本分,巧合的是,泰戈尔清楚地表明自己以“观看者的角色”进入图画的世界。他说,可视世界是巨大的、永远变化着的形式的队列,人天生喜欢“看”[see],出于“看”的欲望,人会在变幻的形式中发现有一种可视对象跃然而现。38Tagore.“Letter.”(1941,to Jamini Roy)现存为数众多的泰戈尔诗作手稿显示,他习惯于在拟删除的文字上重复划线,直至删除线重叠成面,块面由于被删去文辞的字形、长短等因素而呈现出不同形状。它们就像天上的云、墙上的污水印或纸上的墨迹,是具有形象生成能力的“言词”——某种像韵脚一样具有暗示和预测意味的形式。正是这些形式“像罪人一样呼救”,被人看见或者发现。它们使诗人停下写诗的正事,继续用线条修整隐约意识到的形象,如他所言:“首先是一条线的暗示,然后这条线变成了一个形式。它越是被确认,就越是变得清晰……一些让人称奇的因素逐渐演变成一个可以理解的形状。”39Tagore,“Letter.”(29 Nov.1928,to Rani Mahalanobis)Rabindranath Tagore on Art &Aesthetics, pp.89-90.他感受到由形式创造而涌现的“无穷无尽的奇迹”40Ibid.:“……看着线条如何找得生命和性格——当它彼此联系,在多变的节奏中显现出来,看着它们如何开始用动作说话,这深深地吸引着我。”41Tagore.“My Pictures(II).” Rabindranath Tagore on Art & Aesthetics, p.100.这就是泰戈尔“发掘”诗稿涂改污渍的“生命”迹象并通过进一步涂画和修改,使它们“生命化”的过程。此时若稍微回顾一下让泰戈尔“心醉神迷”的歌谣的魔法,我们会发现,在“韵律”中“自己把自己生了出来”的“云的游戏”本质上即是“生命化”的游戏。在晚年写的一篇童话里,泰戈尔把“rupkatha”这种创造形式的活动更直白地表述为“从言词中造出人来”。他还兴趣盎然地描绘男孩把弃置屋角的旧雨伞依次变成“马”“飞马”“会说话的飞马”的奇幻:男孩用腿夹住雨伞,喊着“Gee-ho,gee-up”,雨伞变成一匹马;男孩把伞打开,喊着“飞起来”,雨伞化作了飞马;男孩自问自答假装和马说话,雨伞又成了会说话的飞马。42Tagore.“That Man.” Selected Writings for Children,edited by Sukanta Chaudhuri,Oxford University Press,2010,p.115,pp.133-134.

如果我们站在这个读解“生命”之生成的视角,再次把泰戈尔的涂鸦和霍泽尔的抽象线画相比较,二者的差别便豁然明晰。泰戈尔是在涂改诗稿产生的污渍的暗示下创作,霍泽尔则在完成线画后配上文字以表明线条所追踪的抽象的思维活动。不管作为观看者的我们能否从霍泽尔的线画(图2)“发掘”出一只鹦鹉的脑袋和一个古怪的尾巴,但吸引我们作“生

Rabindranath Tagore on Art & Aesthetics,pp.107-109.命化”读解肯定不是画家的意图,恰恰相反,对于霍泽尔及不少受他影响的抽象画家而言,“韵律”意味着“去生命化”,他们要极力避免观赏者在图形和色彩中察觉再现的暗示,生怕投射的本能破坏了形式的力度。相反,泰戈尔的诗稿涂鸦(图1)把观看者带进了要充分调动投射能力的发现“生命”之旅。当它映入眼帘,我们首先看到一个侧面人脸,其长长的辫子“生出”一条从俯视角度看的鱼,脖子下面的S 形犹如一个图案化了的侧面身子、腿和脚——脚部像鸟类的爪子。随着对这个图形观察的深入,我们还将在“脖子”下发现另一只眼睛,接着,一只小鸟跃然纸上,它合起小小的翅膀,正把尖尖的喙伸向一个鸟巢般的图形,它是否正在喂养嗷嗷待哺的雏鸟?再往下看,鸟喙的下方又出现了一只小眼睛,然后一个三角形的小脑袋和半圆形的身体也浮现眼前:这是一只老鼠!如果愿意,发现之旅还可以继续下去,而且一些形状还会根据不同组合而激发新的读解。这不正是在儿歌中体验到的那种意象一个接着一个生成的“韵律”吗?贡布里希对怪诞图案的评论用于泰戈尔的诗稿涂鸦也颇为贴切:

……怪诞图案中设计者的自由想象,……总是与我称为“生命化”的手法分不开的。……我们置身于一个完全自由想象出来的世界之中,这个世界使我们产生一种惊讶不已、变幻不定的感觉,就像我们在听一个变化多端的乐章那样。我们对于……想入非非之作的反应都与传统概念上的“意义”毫不相干,这些作品唤起我们平衡感和比例感,使我们努力在不熟悉的成分中寻求熟悉的成分。在这点上,怪诞图案比沃纳姆挑选出来做比较的抽象重复图案和表现主义者所幻想的彩色音乐更接近于音乐的状况。43Gombrich. p.302。译文参见[英]贡布里希,《秩序感》,杨思梁、徐一维、范景中译,广西美术出版社,2015年,第338—339页。

综上推之,泰戈尔在“声音的韵律”中领悟并援用到涂鸦中的,正是贡布里希在这段文字中所描述的音乐感——他从“生命化”的游戏中体会到的韵律感。

泰戈尔对游戏的推崇常让人想起以非功利的审美愉悦为基础的席勒式浪漫主义游戏理论,实际却不尽然。泰戈尔曾兴奋地向朋友诉说自己如何迷上绘画:“线条围绕着我,我被缠绕在这个符咒中不可自拔……”他感到“心灵被某些外在之物紧紧抓住”。44Tagore.“Letter.”(7 Nov.1928,to Rani Mahalanobis),Rabindranath Tagore on Art &Aesthetics, pp.89-90.而当他说“线条……在图画中寻找韵律的化身,……衍生成和谐的整体,它在我们目光所及之处找到通往想象的路径”45Tagore.“My Pictures(II).” Rabindranath Tagore on Art & Aesthetics, p.99.时,言下之意是,在绘画游戏中,不是我们创造了生命的形象,而是由“韵律”所推动的形式元素“在我们目光所及之处”自己生成了生命的形象。此处,他偏离了席勒的游戏观——后者视“游戏”为“玩游戏的人”之客体,他则看到了“游戏”具有操控“玩游戏的人”及驱使“游戏”继续进行的主体性质——而与伽达默尔[Hans-George Gadamer]关于游戏的论证更为接近。根据伽达默尔的观点,游戏的真正主体是游戏本身,游戏把游戏者卷入它的领域,使游戏者充满它的精神,“游戏者把游戏作为一种超越他的实在来体验”;同时,游戏表现了一种秩序,在其中,游戏的往返运动[to-and-fro motion]出自自身而展开,游戏者受此游戏结构的吸引,自发地想要重复,这种本能倾向在游戏的不断自我更新上得到表现,游戏的自我更新铸造了游戏的形式。46Hans-Georg Gadamer.Truth and Method.Trans.Joel Weinsheimer and Donald G.Marshall,Continuum,2004,pp.102-110.另参见[德]汉斯–格奥尔格·伽达默尔,《诠释学I:真理与方法》,洪汉鼎译,商务印书馆,2016年,第149—162页。如果移至泰戈尔的上下文中,伽达默尔所说的往返重复运动便是“韵律”的运动。作为玩着线条游戏的游戏者,泰戈尔必须让他的视线紧紧跟随着投射与线条之间的往返运动,而“韵律”的本质——不妨再次转述伽达默尔——“就存在于存在和灵魂之间特有的中间领域。……当我们想感受某种均匀有韵律的过程时,那就不是只能,而是必须跟从这种韵律。”47[德]汉斯–格奥尔格·伽达默尔,《诠释学II:真理与方法》,洪汉鼎译,商务印书馆,2016年,第91—92页。此处,伽达默尔引用了新康德主义哲学家理查德·赫尼希斯瓦尔德[Richard Hönigswald]在《韵律问题》[Vom Problem des Rhythmus(The Problem of Rhythm)]一文中对“韵律”本质的界定。洪汉鼎先生把“Rhythmus”译为“节奏”,因行文需要,本文将“节奏”改作“韵律”。对于深深地信仰“诗人的宗教”、不遗余力宣扬东方哲学的泰戈尔来说,随着“韵律”绵延的“云的游戏”带有某种“梵我合一”的意味。他把宇宙的创造之神看作永恒的游戏者和伟大的艺术家,“韵律”是万物遵循着“一体”[oneness]之法则的往返运动,它是创造之神的创造力;同样,人类的艺术家也在“韵律”中游戏,追随着神的舞步,在创造中与神合一,以臻圆满。在自我表现的创作中,泰戈尔力图呼应着神之创造的美妙姿态:

你踏着跃动的舞步,如疯似狂地穿过林木,

我总在调整拍子,要跟上你的韵律和速度——

在你身旁跳舞。

在你前额的明月光辉中,我用眼睛梦想天国;

我看见你那永不枯竭的游戏,充溢我的心田。

我在笑颜中看见它,当逃进美之心灵的瞬间;

我在羞怯中看见它,当迟疑变为愉悦的瞬间;

我感到形如泉涌,变幻不息。48Tagore.“The Wakening of Śiva.” Rabindranath Tagore: Selected Poems. Trans.William Radice,Penguin,2005,p.88。该诗原载《普拉碧》。选段中的“你”指的是创造和毁灭之神湿婆。“游戏”一词的粗体格式为笔者所加,其相应的孟加拉语是“lῑlā”,有玩耍、游戏、戏剧、运动等等意思,据William Radice 解释,该词暗示了积极与消极运动交替(如往返、起伏运动)的韵律与法则。