丢勒的学徒期和早期游学年代,1484—1495(上)

2021-07-30欧文潘诺夫斯基

[美]欧文·潘诺夫斯基

丢勒成长的第一个阶段——确切来说是一个预备阶段——始于在他父亲手下做学徒。在这一短暂时间里,只有三幅作品见证了他的活动,而它们的题材和媒介迥然不同。

这几件珍贵的文献,首先是一幅描绘一位年轻的驯鹰女子[Lady Falconer]的粉笔素描(图1),它与那个世纪80年代南日耳曼画派的典型画法没有太大区别,但因对于活泼的动态和少女优雅精致而热切的感受力而出类拔萃。

图1 Dürer,Albrecht.Lady Falconer.Drawing.British Museum(左)

其次是一幅作于1485年的蘸水笔素描(图2)。驯鹰女子的素描是兴高采烈、不拘一格的,而这幅作品则意在表现庄严的纪念性,已签上丢勒的首字母。音乐天使对称列于圣母两侧,这样的构图可能反映出丢勒家乡的祭坛画或壁画的样子。但天使的姿态画得比纽伦堡常见的更加流畅自如,事实上它们预示着这位年轻艺术家对莱茵地区大师们那种轻巧柔和风格的偏好,譬如施恩告尔[Martin Schongauer]。

图2 Dürer,Albrecht.Madonna and Child with musical angels. 1485.Drawing.Staatliche Museen zu Berlin(右)

第三幅作品是一幅银尖笔素描,它可能是三幅作品中最早的一幅,但肯定是最重要的。这就是作于1484年的著名自画像(图3),按照丢勒后来在画上写的题记,这是“对镜而画”。画中的男孩五官分明:眼睛有些像蒙古人,颧骨轮廓分明(可能是遗传自匈牙利祖先),高鼻梁,鼻子相当突出,而小嘴则很感性,如嫩芽一般。这幅素描还在其他多个方面值得注意。一个13 岁的男孩画自画像并不常见,更难得的是,当时自画像还不是一种公认的绘画类别。这个孩子竟然能很好地解决这项任务的技术难题。更不同寻常的是他竟选择用银尖笔,这种最难于上手的工具,既不能修改,也无法仅靠压力来取得强调的效果,因此它要求使用者具有非同一般的把握能力、精确性和敏感性。

图3 Dürer,Albrecht.Self-Portrait.1484.Drawing.27.5 cm×19.6 cm.Albertina(左)

银尖笔技术似乎是源于书籍装饰匠而非画家的作坊,并在佛兰德斯地区臻于完美,在那里这项技术特别用来制作精细的摹本和写生习作。很显然,15世纪的纽伦堡画家们并不爱用银尖笔,他们甚至还在用蘸水笔和墨水绘制肖像素描。但我们记得,丢勒的父亲早年曾在尼德兰“接受过大师们的训练”。那么他儿子年少时的惊人表现是否该归功于他的教导?

另一幅人物素描也可以证明这个假设,它也是由银尖笔绘制的,在总体构图上,与丢勒那幅早熟杰作十分相似(图4)。可以肯定这幅素描表现的是丢勒的父亲。之所以可以完全确定人物的身份,不仅是因为他骄傲地手持职业的标志物,还因为他与儿子画的另外两幅肖像十分相像,尤其是作于1490年藏于乌菲齐美术馆的那幅(图5)。但关于这幅素描的作者身份仍有争议。它已被归为小丢勒的作品,但从风格和图像志(如果可以这么说的话)的角度来看,就必须放弃这一假设。儿子的肖像生动而富活力,而父亲的肖像冷静而沉默,大量的细节完全没有服从于统一模式。但它的高超之处在于技艺的精妙以及金属般的精密,相比之下儿子的肖像则显得粗糙,带有试验性。

图4 Dürer,Albrecht.The Elder Self-Portrait.Drawing.28.4 cm×21.2 cm.Albertina(中)

图5 Dürer,Albrecht.Portrait of His Father.1490.Oil on softwood panel.47.5 cm×39.5 cm.Uffizi Gallery(右)

即便风格与解释上的这种对比不是根本性的,老丢勒的肖像仍不能归在他机灵的儿子名下。艺术家作四分之三侧面的半身自画像时会遇到两个难题:一是如何表现自己的右手(也就是他自画像中的左手);二是如何表现自己的眼睛。他无法观察到自己的右手,因为右手正握着铅笔或蘸水笔,而他的眼睛无法同时看着镜子和这幅素描。我们讨论的两幅素描也正是在这两个问题上显得有些局促。这两幅画中的左手(实际上是右手)被小心翼翼地藏在了右臂之后,而略微倾斜的奇特眼神也表明,眼睛的虹膜与瞳孔并不是写生,而是后画上去的。

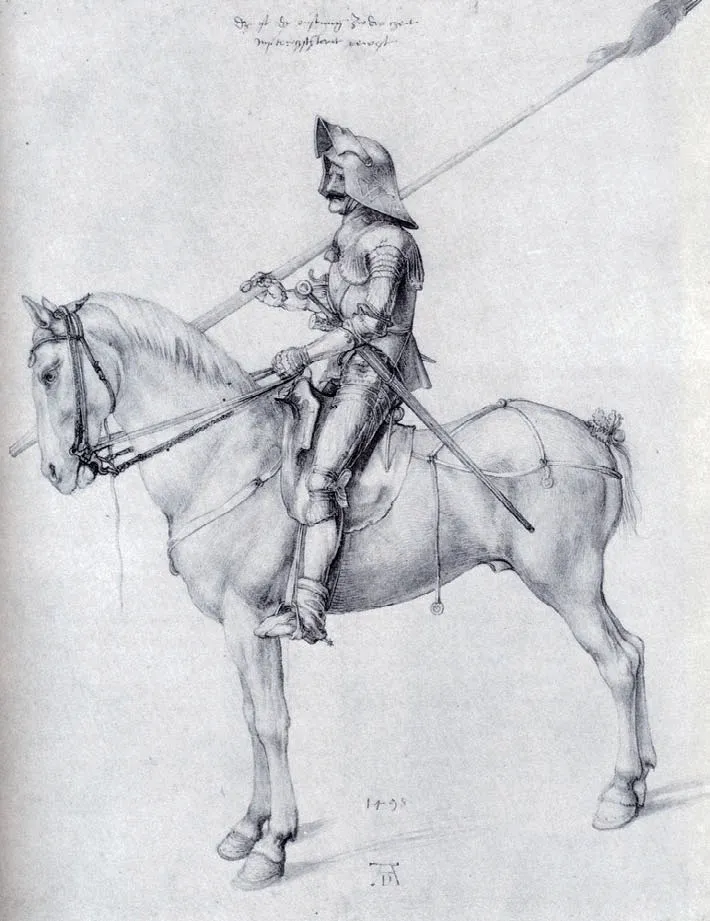

因此,老丢勒与小丢勒这两幅肖像素描看着有些像,并不是因为它们出自同一位艺术家之手,而是因为它们可以说是为了竞争而作的两幅自画像。儿子对着镜子描绘自己模样时,采用了与父亲相同的工具和姿势;他运用同样的花招挡住“作画的右手”,完成其他部分后再添上虹膜与瞳孔。无疑,他作品的效果比父亲的更清新更强烈,但技术上的完善程度则略逊一筹。还有一幅表现武装骑士的银尖笔素描(圣乔治?)从风格和技术上看与老丢勒的自画像如出一辙(图6),因此这幅画也必须归为父亲的作品,而非儿子的。

图6 Dürer,Albrecht.Armored Knight(St.George).Drawing.Kupferstichkabinett

少年丢勒在1486年进了沃尔格穆特[Michael Wolgemut]的作坊,沃尔格穆特和其他许多艺术家一样,碰巧成了某位天才的启蒙师傅,他们共同的不幸便是:注视他们的作品往往更令人感到他们徒弟的伟大,而忘了要按照他们自身的标准来衡量。如瓦萨里所说:“根据那个时代的性质” [Secondo la natura di quei tempi],在15世纪日耳曼艺术中,沃尔格穆特是一位极受人尊敬,甚至举足轻重的人物。1473年,他娶了可能是他的前任雇主普雷登乌夫[Hans Pleydenwurff]的遗孀,并接手了作坊。沃尔格穆特将这间作坊经营成一家远近闻名的企业,所接受的委托任务不仅来自纽伦堡,还来自相当遥远的社区。在这件作坊里完成的作品实在太多,以至很难分辨哪些工作是师傅做的,哪些是他的助手们做的。就我们目前所知,沃尔格穆特显然锐意改进。普雷登乌夫的风格与他无名的同代人“兰道尔大师”[Landauer Master]一样,植根于韦登[Rogier van der Weyden]和鲍茨[Dirk Bouts]的传统,旨在获得平静的高贵感,风景与室内处理上的空间感与真实感,以及精美的色彩。而沃尔格穆特则努力雕刻铜版画,跟上15世纪最后25年的最新趋势。显然,他的作坊复制并利用了施恩告尔和其他艺术家的雕刻铜版画以及意大利版画和素描。沃尔格穆特顺从于所谓的“晚期哥特式巴洛克”[Late Gothic Baroque],努力使传统构图的图式更加丰富和生动——有时甚至到了这样一种程度:人物与背景融为一体,形成了有些混乱,但具有高度装饰效果的图样。沃尔格穆特和他的后继者感兴趣的不是“优美”,而是戏剧张力,他们强化人性的特征到了几近漫画的程度。他们使人物的动作复杂化与激烈化,无视高贵与清晰,喜欢把衣饰[drapery]画成起伏之处棱角分明的缠结团块,与剧烈弯曲的轮廓形成对比(图7)。

图7 Younger Master of the Schotten Altarpiece.Martyrdom of St.Dymphna. 1430-1469.Oil on panel(pine).73 cm×54.6 cm.Present Location Unknown

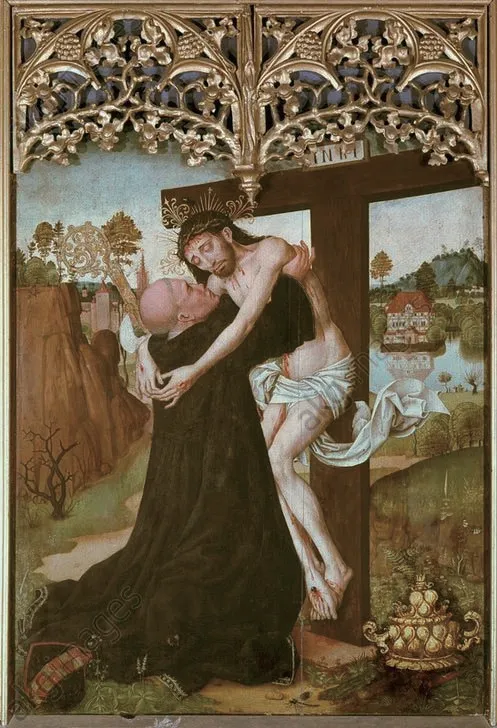

然而,这种局促且激动的风格并不是丢勒与沃尔格穆特在一起时给他留下印象的唯一风格。先前传统中的一些品质——即普雷登乌夫和“兰道尔大师”——以一种更加精致,也可以说是纤弱的形式,幸存在“圣奥古斯丁教堂”[Augustinerkirche]祭坛画(之前被错误的称为“佩林斯德费尔祭坛画”[Peringsdörffer altarpiece])这样的重要作品中,这幅作品完成于1487年,那年丢勒处于学徒期的第二年。这祭坛画上的各块镶板画质量参差不齐(其中署有可疑的交织花押字R.F 的作品显然不是最重要的作品),但其中一些可以算作15世纪德国艺术中最细腻和最动人的创作,例如“圣路加[St.Luke]描绘圣母”,或“从十字架上被放下来的基督拥抱着圣伯尔纳[St.Bernard]”(图8)。这样的题材对中世纪盛期的艺术来说是没有问题;但值得称赞的是,一位忠实于佛兰德斯写实主义原理的大师却赋予了一个人的尸体以圣像的尊严,使其奇迹般地焕发了生机,这一定令人钦佩。

图8 Master of the Augustiner Altarpiece.The Vision of St.Bernard. 1487.On fir wood.135 cm×92 cm.Germanisches National-Museum

制作这幅祭坛画的究竟是沃尔格穆特作坊中相对独立的一群艺术家,还是出于完全不同的作坊?沃尔格穆特的继子普雷登乌夫[Wilhelm Pleydenwurff]协助过多个项目,是否也参与了这幅祭坛画的制作?这些都是尚待解决的问题。但丢勒见证了所谓“佩林斯德费尔祭坛画”的诞生[in statu nascendi]这点是可以确定的:其中一幅《圣维图斯治疗着魔者》[St.Vitus Healing a Man Possessed]的镶板画上有一个男孩的面容与丢勒1484年的自画像惊人地相似;很稀奇的是,画中全神贯注的圣路加[St.Luke]也与丢勒几年后的容貌很像。无论这幅谜一般的祭坛画的作者是谁,他一定曾怀着喜爱与理解之情观察过小阿尔布雷希特。

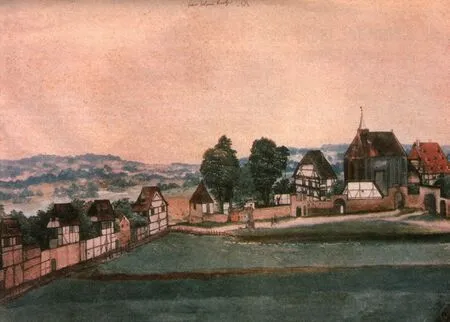

因此丢勒在绘画方面的训练绝不是片面的。藏于乌菲齐美术馆的丢勒父亲的肖像(图5)完成于他学徒期结束之时,他将沃尔格穆特清晰有力的轮廓线,与普雷登乌夫节制的色彩和对人物性格的平静洞察结合在了一起。同样也出自这种“保守”传统的是丢勒那些令人惊讶的水彩与水粉风景画,例如《椴树》[The Linden Trees],《圣约翰公墓》[Johanneskirchhof]以及《拉铜线作坊》[Wire-drawing Mill](图9、图10)。它们让人想起了普雷登乌夫(图11)、“兰道尔大师”以及伪佩林斯德费尔祭坛画那位作者的画面背景中迷人的细节(见那幅圣伯尔纳镶板画中水边房屋的镜像效果);这些细节一定是根据写生习作画的,而这些习作在风格和技术上与丢勒的习作非常相似。

图9 Dürer,Albrecht.The Cemetery of St.John’s.c.1489.Drawing.29 cm×42.3 cm.Kunsthalle Bremen

图10 Dürer,Albrecht.The Wire-Drawing Mill. c.1489.Drawing.28.6 cm×42.6 cm.Kupferstichkabinett

图11 Pleydenwurff,Hans.Detail from the Adoration of the Magi.Tempera on panel.1460.Lorenzkirche

然而,丢勒跟随沃尔格穆特这几年获得的基本经验是步入了一个全新的领域,即沃尔格穆特取得了持久声誉的领域:木版画的制作。

木版画是凸版印刷。顺着木纹锯下一块木板后,覆盖上一张用墨水画上作品构图的白底稿,然后把想要印出黑线条部分两侧的木头刻去。印墨正是施于这些保留下来的点或线之上的,以便转印到纸上。因此木刻线条的宽窄有着最小限度,过窄这些点和线就会断裂,而且它们就被不能无限缩小的间隙隔开了。

最早的木版画开始于15世纪的前25年,那时画面上只有坚实线条的骨架和大量的空白;当它们以水彩这一普通画法来修饰时,其效果堪比彩色玻璃窗画。但逐渐的,可以说是不得已的,影线在与手工敷色的竞争中占了上风并最终替代了后者,以至于印刷图样本身表现出一些三维错觉。这些价廉且多用途的早期木版画——大部分是绘画、微型画、甚至是雕塑的简化副本——被钉在墙上,贴在家具、箱盒和书皮上,或镶裱在镶板上,当作小而便宜的圣像或祭坛画来用。

有时,在同一块木板上会刻有文字来说明图画,这一原理经过拓展就导致在1455年最早出现了所谓“版书”[block-books],并持续到了那个世纪末。但真正重要的进步是不再用手工压印,而开始使用印刷机了;这使得线描图案发展得如此密集和复杂,以至如果用手工印刷的话,它们将变得模糊不清,令人绝望。当木版画开始用于活字印刷的书籍插图时,这项革新就出现了。记录在案的第一例是1461年博纳[Boner]的《埃德尔施泰因》[Edelstein];但直到1470年或1475年,为印刷书籍制作木版画才成为一项有组织的业务,不久之后单张版画也用印刷机来印刷了。

在许多情况下,版画仍然仅仅是用来刻印即将付梓的手稿中的手绘小画,如流行的奥格斯堡历书[Augsburg Calendars],巴姆勒[Bämler]1473年出版的《亚历山大大帝》[Alexander],昆特尔[Quentell]约1479年出版的科隆圣经[Cologne Bible],以及科拉尔·芒雄[Colard Mansion]1484年出版的《洁本奥维德》[Ovide Moralisé],此处只举这样几个有名的例子。但到了15世纪80年代,为书籍插图设计木版画发展成了一门独立的职业。而版画的风格仍保持着比较简单、纯粹的平面风格,阴影效果大多用一系列平行的、短而直的线条来表现;出版商们一般会将版本分为两个档次:手工上色版画的“豪华本”和黑白版画的普通本。就我们所知,插图画家受雇于出版商,由出版商分配工作给绘图师、刻工以及大型作坊里的拷贝师(Formzeichner[图形拷贝员]),拷贝师必须根据草图和习作调整构图,再将其转绘到版上。

将木版画的设计艺术从出版商的控制下解放出来,使画家不再只是职业的“插图工”,这要归功于沃尔格穆特。他不受雇于印刷商,而是与继子普雷登乌夫合作,争取到了两位投资者施赖尔[Sebald Schreyer]和卡默迈斯特[Sebastian Kammermeister]的资金支持,接着雇佣了一名印刷商。顺带提一下,这位印刷商不是别人,正是丢勒的教父科贝格[Anton Koberger]。在这样的安排下,两部当之无愧的著名出版物孕育而生,1491年的《圣事宝笈》[Schatzbehalter]和1493年舍德尔[Hartmann Schedel]的《纽伦堡编年史》[Nuremberg Chronicle]。在书中,插图任务的重心、与正文相比的相对重要性,以及木版画本身的特点,都发生了根本的变化。这两部书的木版画不仅在数量和尺寸上超越了之前大部分的同类书籍——《纽伦堡编年史》中包含了不少于645 幅(或按最近的统计甚至达到652 幅)不同的版画,有些版画的尺寸甚至大到10×15 英寸左右——而且这些作品还打开了新的视野,展示出这一媒介在再现性和表现力上的种种可能性。其中的几幅木版画,例如“创世纪”[Genesis]和“死神之舞”[Dance of the Dead](图12),获得了纪念碑性。尽管它们的质量相当参差不齐,但它们的风格无疑都是“图画性”的。大胆的透视短缩法,强烈的大小对比,空气透视法和“前景衬托物”[repoussoirs]的生动运用(图13)都加强了画面景深感的错觉。水中与晶体中的投影与反射得到了自由的运用,密集的交叉影线使造型如此丰富,以至加入色彩反而破坏了而非改善了画面效果。不仅如此,当需要表现诸如烟雾和火焰之类的现象,以及类似金属、玻璃和天鹅绒之类材料的纹理时,艺术家使线条逐渐融入稀疏的黑色团块,这就令人惊讶地侵占了金属雕版与绘画的地盘。与那些效仿重“图形”的范本(如布雷登巴赫[Breydenbach]的《前往圣地朝圣》[Pilgrimage to the Holy Land],或福雷斯蒂[Foresti]的《补充纪事》[Supplementum Chronicarum]中的地志插图)的木版画不同,风格上的基本变化使沃尔格穆特的意图更为明显了。

图12 Wolgemut,Michael.“Dance of the Dead.”Woodcut from the Nuremberg Chronicle.Published 1493.

图13 Wolgemut,Michael(Shop).“ Portugalia.”Woodcut from the Nuremberg Chronicle.

坚持风格纯正的人可能会反对他的错觉手法,仿佛这是一个既违背木版画精神,又违背书籍插图的审美要求的罪过。不可否认,同时代的意大利木版画家们(以及法国的大多数情况)更强烈地意识到木版画这种媒介本质上的图形品质,以及图画与文字之间实现审美和谐这一难题。不仅如《寻爱绮梦》[Hypnerotomachia Polyphili]、德罗西[Lorenzo de’ Rossi] 的《名媛传》[De Claris Mulierbus],或1485年的那不勒斯《伊索寓言》[Aesop]这样排版方面的杰作,而且较朴实的意大利书籍也同样展示着一种简练而纯粹的风格,这就使得插图“适合于书页”,如同戈布兰挂毯[gobelin]适合于墙壁。这些木版画摒弃了表现图画性的奢望,青睐装饰效果,在黑白两色中形成了多变而又透明的图案,线条简洁,表面完整,与文字的审美特征完美协调。与之相比,沃尔格穆特的《编年史》中的木版画看起来缺乏节制与品位;但正因如此,它们显得更有力量与潜力。意大利书籍的插图由职业插图师绘制——而《纽伦堡编年史》和《圣事宝笈》的插图则是那些已经习惯于用“大艺术”[major art]表达自己的艺术家做的一次冒险。在开始这场冒险的过程中,沃尔格穆特和普雷登乌夫不可估量地,尽管可能是过度地,开拓了木版画这个次要媒介的视野,提升了它的抱负,从而为丢勒和荷尔拜因铺平了道路。诚然,这两位大师不得不约束沃尔格穆特木版画中过度的图画性风格,荷尔拜因甚至尝试用法国和意大利的透明感来中和日耳曼手法。但修剪枝叶的前提是有树,这棵树就生长在沃尔格穆特的花园里,而丢勒则是他的学徒。

尽管《圣事宝笈》和《纽伦堡编年史》分别要到1491年和1493年才面世,但我们知道,至少《编年史》的准备工作早在合同最终签订(1491年12月29日)之前很久就已经开始了。这份文献提到,当时木刻版已经刻成;沃尔格穆特为扉页所作的精彩“样图”[Visierung]上署明了1490年,而两位画家与两位投资者之间的初步谈判早在1487年或1488年就开始了。《编年史》中的几幅木版画似乎确实早于《圣事宝笈》中的木版画。《编年史》问世的时间较晚,只是因为它包含的插图数量更多。

上述情况是有可能的,而且我想,年轻的丢勒被允许参与《编年史》的一些辅助工作并非不可能。《圣事宝笈》在风格和制作上单一得多,而《编年史》中的645 件或652件木版画自然要分派给许多工人去做。且不说制作植物或装饰物之类的细枝末节,尽管丢勒缺乏经验,还没掌握普通的蘸水笔素描和木刻设计稿之间的技术区别,但也许可以从一些小尺寸和以非正统手法处理的插图中看出他的心灵手巧。在这些插图中,最主要的是一幅表现美丽的女巫喀耳刻[Circe]和她的情人的作品(图14),这是《编年史》中唯一的神话场景。这幅图的与众不同之处在于具有一种独特想象力的魅力,和一种明显给刻工提出难题的素描风格;其中的女主角令人想起了上文提到过的驯鹰女子(图1)。

图14 Wolgemut,Michael.“Circe and Odysseus.”(Shop; Design by Dürer?)Woodcut from the Nuremberg Chronicle.

我们会记得,当时在纽伦堡还有一批木版画设计师在工作,他们和沃尔格穆特的作坊没有联系,而是直接受雇于科贝格和其他出版商。尽管其中许多人可能是本地艺术家,还不能完全摆脱当地传统,但他们的头儿一定来自“国外”;他的风格并不源于纽伦堡,而与1486年的乌尔姆的《泰伦提乌斯集》[Ulm Terence](由丁克姆特[Conrad Dinckmut]印制)中的木版画相近,无疑它们之间有着直接的联系。

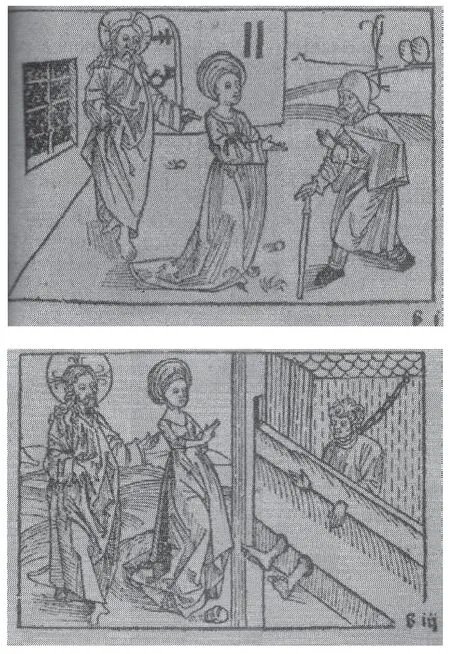

这种“乌尔姆风格”与沃尔格穆特的风格迥然不同,它最早出现在1488年科贝格的《圣徒传》[Lives of the Saints]中,两三年后突然消失。《圣事宝笈》和《编年史》中的木版画在处理上是图画性的,在诠释上是全面的,在尺寸和精神上往往具有纪念碑性,而科贝格的《圣徒传》(图15)、艾雷尔[Ayrer]的《克劳斯修士》[Bruder Claus](图16)或瓦格纳[Wagner]的《卡伦贝格的神父》[Pfarrer vom Kalenberg]中的木版画则是严格的图形风格,在叙述上如警句般简明扼要,而且版式较小。造型常常被简化至最低程度,树木、山丘和房屋这样的次要景物都用速记缩略的形式来表示。如在乌尔姆的《泰伦提乌斯集》中一样,窗、门、鞋等细节都变成了不透明的黑斑,放在比较大的空白区域内便产生了惊人的剪影效果;小人物动作迅速而僵硬,像提线木偶一般。

图15 “St.Potentiana Giving Alms to the Poor.”Woodcut from the Lives of the Saints.Nuremberg(Koberger).1488.

图16 “The Second and Fourth Works of Charity.”Woodcut from Bruder Claus.Nuremberg(Ayrer).1488.

由于丢勒和他的师傅与科贝格的友好关系,所以他当然可以进入这些“外来”插画师的作坊。他们的风格给他留下了持久印象,这是毋庸置疑的,尽管他1492年的《圣哲罗姆》[St.Jerome](图17)是他在学徒旅行期间制作的唯一一幅木版画。然而,他是否实际曾参与了他们的工作,这又是另一个问题。一个学徒,即使有天赋,事实上[ipso facto]不太可能在一项与自己雇主无关的书籍插图工作中扮演真正重要的角色,只可能偶尔做点设计,人们会指望这些设计表现出不太“专业”的手法和更明显的沃尔格穆特的图画性倾向的影响,而不是以“乌尔姆”风格制作的一般木版画那种情况。瓦格纳的《最有益的警告》[Allerhailsamste Warnung](图18)中对地狱充满想象力的再现图像,以及施蒂克斯[Stüchs]的《热尔松作品集》[Gersonis Opera](图19)中的扉页,若归于丢勒所作,似乎是最令人信服的。

图17 Dürer,Albrecht.“St Jerome Curing the Lion.” Woodcut.Title-page for Epistolare beati Hieronymi,Basel,2nd edn.1492.19.2 cm×13.5 cm.National Gallery of Victoria

图18 Dürer,Albrecht(attributed to).Hell from “Allerhailsamste Warnung.”A Most Salutary Warning of False Love in This World,published by Peter Wagner,Nuremberg.Woodcut.1489.17.9 cm×12.3 cm.National Gallery of Victoria

图19 Dürer,Albrecht.“Jean Charlier de Gerson as Pilgrim.” from Stüchs’s Gersonis Opera.Woodcut.1489.6.8 cm×11.6 cm.National Gallery of Victoria

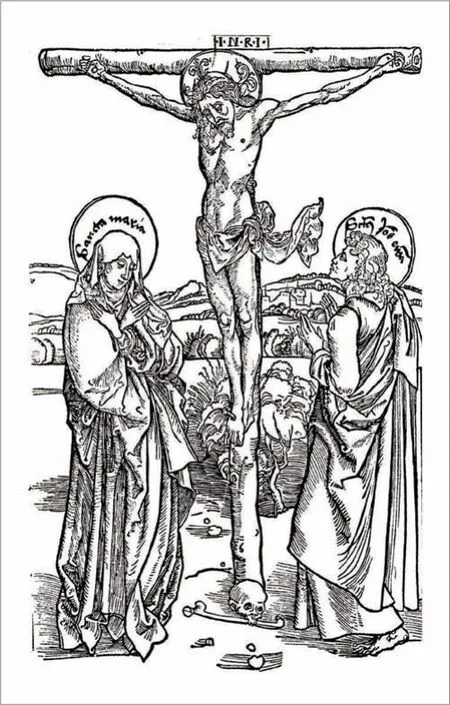

虽然丢勒积极参与了1488—1490年的这些木版画的制作仍是一个推测,但这一时期的一些蘸水笔素描的真实性毋庸置疑:充满激情的《钉十字架》[Crucifixion],《一群雇佣兵》[Group of Lansquenets],活力四射的《骑士之战》[Battle of Horsemen],以及活泼的《骑马队列》[Cavalcade](图20),一群时髦的年轻人出发去骑马。这些素描都画于1489年,除了《钉十字架》,它无疑是这批素描中最后画的。

图20 Dürer,Albrecht.Cavalcade. Drawing.1489.20.1 cm×30.9 cm.Kunsthalle Bremen

其中一些素描,尤其是可以与图21 这样的版画进行比较的《骑马队列》,已经揭示出那位扑朔迷离的天才的影响,他改变了丢勒学徒旅行原定的路线:他就是《家庭之书》画师[theHousebookMaster]。他如今的这个名称来自沃尔费格城堡[Wolfegg Castle]中的《家庭之书》[Hausbuch],这部内容五花八门的手抄本包含了许多关于“实用而新奇主题”的信息。在他完整的版画收藏建立起来之后,人们又习惯称他为“阿姆斯特丹珍奇室画师”[the Master of the Amsterdam Cabinet]。

图21 The Housebook Master.The Three Living and the Three Dead.Dry Point.Rijksmuseum

《家庭之书》画师和施恩告尔是他们那一代最伟大的“雕版画家”[Peintres Graveurs],但他们两人在所有方面都恰好相反。施恩告尔从金匠作坊中开始他的职业生涯,是一位能作画的顶级雕版师。而《家庭之书》画师出身于荷兰书籍装饰师工作室,是一位能做版画的顶级画家与绘图师。他的版画不是正式的雕刻铜版画,而是雕针干刻版画[dry points],首次出现于艺术史。制作雕针干刻版画不用推刀在铜版上耐心地雕刻出线条,而是用锋利的工具在铅版上快速轻击与刮擦。

这种技术上的差异表明了想象力与感受力的差异。施恩告尔以《圣母与鹦鹉》[Virgin with the Parrot]或《圣母马利亚与圣约翰之间的忧患之子》[Man of Sorrows between the Virgin Mary and St.John]的丰富且近乎光色的风格开始,以后来的《圣母领报》[Annunciation]或《智慧圣母半身像》[Wise Virgin in Half Length]的克制的精确和简洁风格结束。《家庭之书》画师的艺术是从小型且朴实无华的即兴作品中发展起来,人物不多,风景很少或没有,如《在牡鹿背上的野人一家》[Family of Savages on a Stag]——这种风格可以说是回归到雕版技艺的最初阶段——继而发展到如《基督的割礼》[Circumcision of Christ]或《博士来拜》[Adoration of the Magi]等精心制作的作品。

施恩告尔的雕刻铜版画是最终陈述,完成得无可挑剔,取得了平衡的完美效果,弥漫着一种坚不可摧的庄严气氛。《家庭之书》画师的雕针干刻版画则是奔放的即兴创作,时而草草,时而充满了如画的细节,构图大胆,为了增强表现力甚至不惜以牺牲优雅和规范为代价。施恩告尔设计的圣约瑟[St.Joseph]符合传统图式,是一位带着几分可怜,但依然端庄的老者(图22),而《家庭之书》画师则让他潜伏在一条被杂草覆盖的长凳之后,并从藏身之处向外丢苹果(图23)。施恩告尔将《负十字架》[the Bearing of the Cross](图24)诠释成一幕持续的宏伟场景,以至于圭多·雷尼[Guido Reni]对这一构图做了适当调整,运用在他的大格列高利镇[San Gregorio Magno]的壁画中,而《家庭之书》画师则把倒下的基督表现成平趴在地上,被可怜地压在沉重的十字架下(图25)。施恩告尔的圣米迦勒[St.Michael]征服魔鬼的姿态轻松而优雅,如同斯特拉斯堡主教堂正门上的美德[Virtues]战胜恶德[Vices]一般,而《家庭之书》画师的平凡的圣米迦勒则被他的对手折腾得狼狈不堪,这位大天使的一只翅膀被敌人死死抓住。

图22 Schongauer,Martin.The Nativity. Engraving.1435-1491.25.4 cm×16.8 cm.The Metropolitan Museum of Art

图23 The Housebook Master.The Holy Family.Dry Point.1490.14.2 cm×11.5 cm.Rijksmuseum

图24 Schongauer,Martin.The Bearing of the Cross.Engraving.1475-1480.28.9 cm×42.9 cm.The Metropolitan Museum of Art

图25 The Housebook Master.The Bearing of the Cross.Dry Point.1480s.12.7 cm×18.1 cm.Rijksmuseum

《家庭之书》画师或许是最早一位可当之无愧地称为幽默大师的艺术家。他在《家庭之书》的一页上描绘了水星下出生的男人与女人们的各种活动,天上的圣母(这颗行星的两个“星舍”[mansions]之一)在对着镜子整理秀发;像所有手艺人一样是水星之子的雕塑家正以婚姻和专业的嫉妒眼光,看着妻子给工匠递上一支高脚酒杯;而在祭坛上忙碌的画家,因为一位可爱女孩的爱抚而欣然中断了工作。施恩告尔也曾尝试一些风格轻松的版画,但没人会被他的《猪的家庭》[Swine Family]或《打架的学徒》[Fighting Apprentices](图26)逗乐。而《家庭之书》画师的孩童滑稽可笑令人忍俊不禁(图27);他笔下的正在给自己挠痒的狗,让观者心生愉悦和爱怜之情,因为艺术家能够重新体验一个生灵无忧的发呆状态,无论它多么卑下,在上帝那里它都是人类的兄弟(图28)。

图26 Schongauer,Martin.Apprentices Romping.Engraving.Probably 1480.National Gallery.Washington,D.C.

图27 The Housebook Master.Children Romping.Dry Point.1470s.5.1 cm×7 cm.Rijksmuseum

图28 The Housebook Master.Dog Scratching Itself.Dry Point.Rijksmuseum

与纯粹的讽刺家相反,幽默家并不自以为比他打趣的对象高明。他怀着同情去理解他似乎要嘲笑的事物,不管是丑陋的老妇、没教养的小孩或蠢笨的野兽;因为他明白,“从永恒的观点来看”[sub specie aeternitatis],以我们有限的判断力在诸如卑微与高尚、丑与美、愚蠢与明智之间做出的区分,是没有太大区别的。可以说,讽刺是从苦涩和骄傲中孕育出来,幽默是从爱和谦逊中产生;让·保罗[Jean Paul]的那句不可翻译的话是有道理的:“sie verstand keinen Spass,folglich auch keinen Ernst.”[不懂玩笑,也就不懂严肃。]

《家庭之书》画师的情况正好相反。他能分享狗儿挠痒痒的快乐,也能分享年轻恋人腼腆的幸福感以及孤苦伶仃的乞丐的惆怅。他不畏惧以不体面的方式描绘基督的人性,也寻得一种情感方式来表现基督的神性。他理解孩童,也理解死亡。死亡与少年这一主题在中世纪后期的艺术中颇为常见,但只有在《家庭之书》画师的雕针干刻版画中,死亡才如一个谜般出现,令人敬畏而又亲切,险恶而又诱人,无情而又充满怜悯(图29)。

图29 The Housebook Master.Death and Youth.Dry Point.1485-1490.Rijksmuseum

难怪这位画师即使在远处也吸引着丢勒,并且当丢勒离开家乡环境后,他的影响不可估量地加深了。丢勒离家后的第一年里所创作的许多素描毫无疑问与《家庭之书》画师紧密相连;例如现藏科堡要塞[Veste Coburg]的《抹大拉的马利亚升天》[Elevation of the Magdalen](图30),柏林的《神圣家庭》[Holy Family](图31),以及另一幅在埃朗根[Erlangen]的《神圣家庭》(图32)。

图30 Dürer,Albrecht.Elevation of the Magdalen.Woodcut.21.2 cm×14.5 cm.Veste Coburg

图31 Dürer,Albrecht.The Holy Family.Drawing.c.1492/93.29 cm×21.4 cm.Kupferstichkabinett

图32 Dürer,Albrecht.The Holy Family.Drawing.c.1491.20.4 cm×20.8 cm.Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

柏林的这幅素描是两幅《神圣家庭》中完成度较高的一幅,但令人惊奇的是,这幅画对空间的处理异常“现代”,它通过分割而不是添加的方式来暗示空间。纵深并没有被诠释为一组前后排列的单个单元的聚集,而是一个连续的广阔区域,由起伏的溪流和成排的树木划分开,而这些溪流和树木则顺着想象中的消失线进程排布。

这种方法是由荷兰画家而非佛兰德斯和日耳曼画家发展起来的,并在海特亨[Geertgen tot Sint Jans]笔下到达完美的境界,其中一幅画作(柏林博物馆中的《施洗者圣约翰》[St.John the Baptist])与丢勒的《神圣家庭》在风景处理上十分接近。由此,按照曼德尔[Karel van Mander]的说法,当丢勒“在哈勒姆”[Haarlem]时所赞美的正是海特亨的作品;这不可能发生在1520—1521年间丢勒每一天都有记录的旅程中,因此我们必须要么完全抛弃曼德尔的故事,要么假设丢勒在1490/1491年已经在荷兰。一般来说,曼德尔并不是最可靠的传记作者,但《神圣家庭》素描的风格特征为他的陈述提供了一些支持。在丢勒的早期作品中,这幅素描并不是唯一显示出他关于荷兰15世纪绘画一手知识的作品。他作于1496/1497年的德累斯顿祭坛画(图33)经常让人感觉到某种鲍茨[Bouts]的要素;1493年的斯特拉斯堡圣典书页[Strassburg Canon Page](图34)中圣约翰的姿势明显带有北尼德兰特征;《启示录》[Apocalypse]似乎以一种神秘的方式与东佛兰德斯的早期书籍装饰传统相关联;而最令人惊异的是木版画《万人殉教》[The Martyrdom of the Ten Thousand](图35,约1498年),其中罕见的人群分布方式以及景物的对角线式安排,几乎重复了——以反转的形式——海特亨那幅最令人难忘的作品的构图模式:《焚烧施洗者圣约翰的遗骨》[Burning of the Relics of St.John the Baptist](图36),现藏于维也纳,先前在哈勒姆。

图33 Dürer,Albrecht.Dresden Altarpiece. Tempera on canvas.1496-1497 and perhaps 1503-1504.Gemäldegalerie Alte Meister

图34 Dürer,Albrecht.“Crucifixion.”Illustrations in Grüninger’s(or Prüss?)Opus Speciale Missarum.Woodcut.21.4 cm×13.7 cm.National Gallery of Victoria

图35 Dürer,Albrecht.The Martyrdom of the Ten Thousand.Woodcut.c.1498.38.7 cm×28.5 cm.

图36 Geertgen tot Sint Jans.The Legend of the Relics of St.John the Baptist.Oil on wood.1484-1490.172 cm×139 cm.Vienna,Gemäldegalerie

尽管如此,在丢勒最终到达科尔马[Colmar]之前,他已经承受了对一个如此年轻的人来说几乎是过于丰富和紧张的经历。画在埃朗根的《神圣家庭》素描反面的杰出的自画像(图37)反映出丢勒高度紧张和兴奋的精神状态:阴郁又热烈,饱含激情又善于观察,被矛盾的印象和情感所困惑,但又渴望得到更多。但丢勒,即使在他激情洋溢的青年时期,也意识到天才的危险。“他唯一的缺点”,引用一位熟悉他的人的话说,“是一种独特而无限的勤奋,常常对自己过于苛刻。”他没有追随《家庭之书》画师的时尚而沉迷于兴致勃勃的即兴创作,而是觉得有必要约束自己,追求无懈可击的技艺,坚持潜心钻研。即便在技术问题上,他也不允许自己一味模仿《家庭之书》画师的范例;直到他在正统的线条雕版方面成为最伟大的大师,他才去尝试干刻雕针这种讨巧但有风险的技术。

图37 Dürer,Albrecht.Self-Portrait.Drawing.c.1491.20.4 cm×20.8 cm.Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

于是,他投入到对施恩告尔的研究中,就像感到需要解毒剂一样。我们知道,他未能在这位大师在世时寻得他,匆忙去了巴塞尔。但1492/1493年的素描已证明他对施恩告尔素描与版画的心驰神往。只需提及《处决青年》[Execution of a Youth](图38),华丽的《有智慧的童女》[Wise Virgin](图39)和迷人的《散步》[Promenade]就足够了。在最后一幅画中,穿着巴塞尔时髦服装的年轻恋人酷似丢勒(图40)。此外,最近还有几幅实例显示出B.M.大师[Master B.M.]对丢勒的影响,他是施恩告尔在雕刻铜版画领域中的主要追随者。

图38 Dürer,Albrecht.Kneeling Youth and Executioner.Drawing.1493.25.3 cm×16.4 cm.British Museum

图39 Dürer,Albrecht.Wise Virgin.Pen and brown ink on paper.1493.British Museum(formerly Oppenheimer Coll.)

图40 Dürer,Albrecht.Young Couple Taking a Walk.Drawing.1492/93.25.8 cm×19.1 cm.Hamburg Kunsthalle

这个时期的其他素描,如《世间之乐》[Pleasures of the World],其中顽皮的年轻人正在游乐场上嬉戏,而看不见的死神却威胁着他们的幸福(图41),这证明了丢勒创造性的想象力。不过另一些素描还是显示出他是一个孜孜不倦地观察现实的人。他不知满足地凝视着现实,就如同他凝视前辈的作品那般。他画了他的第一幅女性裸体(图42)、头、手、动物、衣纹和无生命之物,总之是他的敏锐目光所见和已绝对可靠之笔所画的一切东西。他靠在卧榻或两张椅子上时,就会画自己左腿的两种姿势(图43)。他会把一个枕头拍打或压皱成六种不同的形状,并仔细记录每一种变化(图44)。而在这张画纸的反面,他又画了枕头主题的第七种变形、自己左手持花造型的习作以及一幅新的自画像(图45)。

图41 Dürer,Albrecht.Frolickers Threatened by Death(called “The Pleasures of the World”).Drawing.Probably 1493/94.21.1 cm×33 cm.Ashmolean Museum

图42 Dürer,Albrecht.Nude Girl(probably a “Bathers’ Attendant”).Drawing.1493.27.2 cm×14.7 cm.Musée Bonnat(左)

图43 Dürer,Albrecht.Left Leg in Two Positions.Drawing(verso).1493.Formerly Oppenheimer Coll,now British Museum(中)

图44 Dürer,Albrecht.Six pillows.Drawing(verso).Formerly L ubomirski Museum,now Robert Lehman Coll.(右)

图45 Dürer,Albrecht.Self-Portrait.Drawing(recto).1493.27.6 cm×20.2 cm.Formerly Lubomirski Museum,now Robert Lehman Coll.(左)

这幅现藏于纽约罗伯特·莱曼藏品馆[Robert Lehman Collection]的素描,其年代确定为1493年,比之前埃朗根的《自画像》仅晚两年左右。但它们在态度上的差异巨大。埃朗根素描中的丢勒,带着迷茫青年的沉思热情凝视着宇宙;《散步》中的丢勒高视阔步,如同一个乐天无忧的长腿花花公子,为自己在艺术与爱情上的第一次成功而骄傲;而1493年的丢勒则向观者投去平静、审视的目光,带着一位年轻大师的自信。

1493年的习作被随意用来画罗浮宫中的那幅《手持刺芹的自画像》[Self-Portrait with the Eryngium](图46)。这幅画于同年完成,可能是在丢勒即将订婚时寄回家的,可以说它综合了伦贝格[Lemberg]与埃朗根的素描。当然,这幅画中的丢勒看起来要比1491年素描中的他年纪大一些,但奇怪的是,不仅在身体上,也在心理上却比1493年素描中的他明显年轻。1493年那幅素描中特有的早熟与冷漠的表情似乎被多愁善感所中和,而1491年那幅素描中阴郁的紧张感似乎已经平静下来,几乎表达了一种诗意的心境。

图46 Dürer,Albrecht.Portrait of the Artist Holding a Thistle.Oil on vellum(transferred to canvas ca.1840).1493.56.5 cm×44.5 cm.Louvre(右)

从画技上说,罗浮宫中的这幅画的特色在于笔触自由以及柔和的彩虹色品质,这在丢勒其他作品中是找不到的。它可能画于斯特拉斯堡,似乎充满了阿尔萨斯[Alsatian]艺术特有的精致感。

然而,有两幅同样属于斯特拉斯堡时期的作品,反映出了不同的效果。其中一幅是《救世主》[Salvator Mundi]的小画,幼年耶稣[Infant Jesus]以半身像出现;画中所标年代为1493年,可能是在当年年底作为圣诞节与新年的贺礼送出的(图47)。另一幅是圣母与圣婴的素描,也是半身像,可能作于1494年春天(图48)。这两件作品中,丢勒都努力呈现出类似雕塑的效果;人物从窗下线脚后浮现出来,由石雕边框框住。在描绘圣母的素描中,通过运用新媒介进一步加强了这种塑像的错觉:一种用墨水或深褐色颜料画的纯画笔素描,并辅以大胆的淡彩来表示有力的高浮雕效果的深度。丢勒总是很欣赏雕塑,在斯特拉斯堡他所赞美的杰出作品比其他任何地方都要多。尤其是唯一追随斯吕特[Claus Sluter]——堪比意大利大师——的北方雕塑家莱登[Nicolaus Gerhaert von Leyden]给他留下了深刻印象。他所建立的传统在丢勒的时代仍然在整个阿尔萨斯地区活跃兴盛。他于1464年在斯特拉斯堡主教堂中雕刻的一位教士的墓志铭(图49)可以当作丢勒在创作画笔素描时心中的样板。一定是某一件此类作品启发了丢勒,让他想到画高浮雕效果的圣母半身像,她从哥特式的壁龛中浮现,在胸墙上抱着孩子,而孩子的健康活力从画面跃然而出。

图47 Dürer,Albrecht.Infant Saviour.Illumination.1493.23.5 cm×29.6 cm.Albertina(左)

图48 Dürer,Albrecht.Madonna in Half Length.Drawing.c.1494.21.7 cm×17.2 cm.Wallraf-Richartz Museum(中)

图49 Nicolaus Gerhaert von Leyden.Epitaph of a Canon(Detail).1464.Strassburg Cathedral(右)

本文选译自Erwin Panofsky,The Life and Art of Albrecht Dürer,Princeton University Press,2005,第一章。