观念主义及其不满:格罗伊斯与普利戈夫论观念艺术

2021-07-29初金一

初金一

【摘 要】 莫斯科观念主义形成于20世纪70年代的苏联。重读鲍里斯·格罗伊斯的《莫斯科浪漫观念主义》和德米特里·普利戈夫的《关于观念主义我们应该知道什么》这两篇莫斯科观念主义的理论文本,可以为比格尔提出的先锋派自我体制化宿命问题求得启示。格罗伊斯试图用西方的观念主义来描述70年代莫斯科的地下艺术;普利戈夫则认为,俄罗斯文化在本质上就是观念主义的。格罗伊斯和普利戈夫从不同角度指出:西方的观念主义以科学主义的冷静批判来重塑艺术接受的语境,但这种方法终将难逃自我体制化的命运,差异美学最终会体制化为追求差异的认同美学,而俄罗斯的观念主义则在冷静批判与乌托邦激情的摇摆中寻求走出自我体制化。

【关键词】 观念主义;格罗伊斯;普利戈夫;先锋派

西方观念艺术源于对资本主义艺术市场和克莱门特 · 格林伯格(Clement Greenberg)艺术理念的一种反拨。在格林伯格的形式主义美学体系内,形式依托于具体物质性媒介而存在,因此后者必然在艺术中具有核心地位。观念主义则主张去物质化,反向思考艺术的本质,艺术由“观念”而非媒介所定义。莫斯科观念主义的代表艺术家伊利亚 · 卡巴科夫(Илья Кабаков)曾写道:“艺术家该去涂抹的不是画布,而是观众。”[1]卡巴科夫指出了这样一种莫斯科观念主义创作原则:艺术的意义,不是在既定的场域、框架、语境内创作出另一件作品,而是对审美过程进行反思和干预。换言之,卡巴科夫在提倡一种作为批判的艺术创作。从这个意义上说,苏联的观念艺术同西方的观念艺术似乎不存在本质分歧。然而,如果我们认为观念艺术是一种针对具体社会艺术体制的批判和反应,那么为何艺术体制与美国不同的苏联,也借用观念主义的观念,并在很多具体理念上与西方观念主义不谋而合?如果西方的观念艺术是对资本主义艺术市场的对抗,那么观念艺术在苏联土壤中形成的合理性又在哪里?20世纪俄罗斯的观念主义绘画、装置、诗歌、小说,除却在西方声名鹊起的人物(例如卡巴科夫)的作品,在当代中国的批评语境内,尚未得到历史化的考察。事实上,出于历史命运和地缘政治等种种关联因素,研究这些诞生在苏联的观念主义艺术对理解当代中国艺术有着一定的现实意义。

莫斯科观念主义源自20世纪70年代,即勃列日涅夫的停滞时代、美苏“星球大战”的前夜。以伊利亚 · 卡巴科夫、德米特里 · 普利戈夫(Дмитрий Пригов)、列夫 · 鲁宾施坦(Лев Рубинштейн)、埃里克 · 布拉托夫(Эрик Булатов)、瓦季姆 · 扎哈罗夫(Вадим Захаров)等人为代表的非官方艺术家,为了寻求一种可以表述这一特定时代的艺术,将俄罗斯的宗教传统、苏联社会主义现实主义的主题和形式,以及当时在西方世界正在兴起的观念主义进行了创造性融合。可以说,苏联的观念主义既是源自俄罗斯现实,是独具“民族”特色的现象,又是全球先锋艺术潮流的重要组成部分。那么,我们应该如何从美学的角度理解莫斯科观念主义呢?这场运动又是如何被参与者自我表述的?莫斯科观念主义在何种意义上可以让我们重新思考艺术体制、艺术家、国家、全球化之间的关系?

重读两篇莫斯科观念主义的理论文本,鲍里斯 · 格罗伊斯(Борис Гройс, Boris Groys)的《莫斯科浪漫观念主义》(Московский романтический концептуализм,1979)和德米特里 · 普利戈夫的《关于观念主义我们应该了解什么》(Что надо знать о концептуализме,1998)在帮助我们进一步探索这些问题的同时,也为彼得 · 比格尔(Peter Bürger)留下的关于先锋派的自我体制化宿命的问题寻求启示。格罗伊斯用西方的观念主义来描述20世纪70年代莫斯科的地下艺术;普利戈夫则认为,俄罗斯文化在本质上就是观念主义的。格罗伊斯和普利戈夫从不同角度指出:西方的观念主义以科学主义的冷静批判来重塑艺术接受的语境,但这种方法终将难逃自我体制化的命运,而俄罗斯的观念主义则在冷静批判与乌托邦激情的摇摆中寻求走出自我体制化的道路。

浪漫派的观念主义

鲍里斯 · 格罗伊斯的名字,从事艺术理论的人都很熟悉。他的很多作品都是用德文和英文写成的,其中有不少已经被译为中文。格罗伊斯于1947年出生在东柏林,成长于列宁格勒。从列宁格勒大学数学系毕业后开始在莫斯科大学语文学系任教,并于1981年移民联邦德国,现为美国纽约大学和德国卡尔斯鲁厄艺术与设计大学的教授。《莫斯科浪漫观念主义》这篇文章是他在1979 年用俄文写成,发表在列宁格勒地下刊物《37》上。这篇文章在艺术史叙述中的意义在于用源自西方的“观念主义”一词来统辖当时莫斯科的一种非官方的地下艺术,并借此引导这批艺术家对观念主义的自觉意识。格罗伊斯在文章中对“观念主义”是这样定义的:

“观念主义”一词可以在狭义上被理解为用作于指称一个限制于特定时代、发源地,以及一定参与者的特定的艺术运动。或者,它也可以广义地指称任何一种从作为为了观照和审美评价的物质客体的艺术作品生产中撤回的企图,取而代之的,是主题化和塑造那些决定观众审美的艺术生产过程,语境中的定位过程,以及历史地位的条件。[1]

这种对“观念主义”进行广义、狭义二分法的阐释,看似陈词滥调,实则是一种将“观念主义”置于“先锋派”谱系之中的理论尝试。换言之,观念主义既可以被历史地理解为一种反抗战后资本主义的艺术形式,也可以被超历史地理解为一种广义的先锋姿态。对格罗伊斯而言,观念主义将注意力放在艺术接受上。因为当代艺术的症结并不在于生产,而在于其被审判、语境化、博物馆化的方式上。如果说,曾几何时,观众的赞美证明了艺术的价值,那么在格罗伊斯看来,来自大众的不屑恰恰证明了艺术家在正确的道路上前进。正是这种超历史挪用让观念主义获得了在非资本主义社会条件下存在的意义。

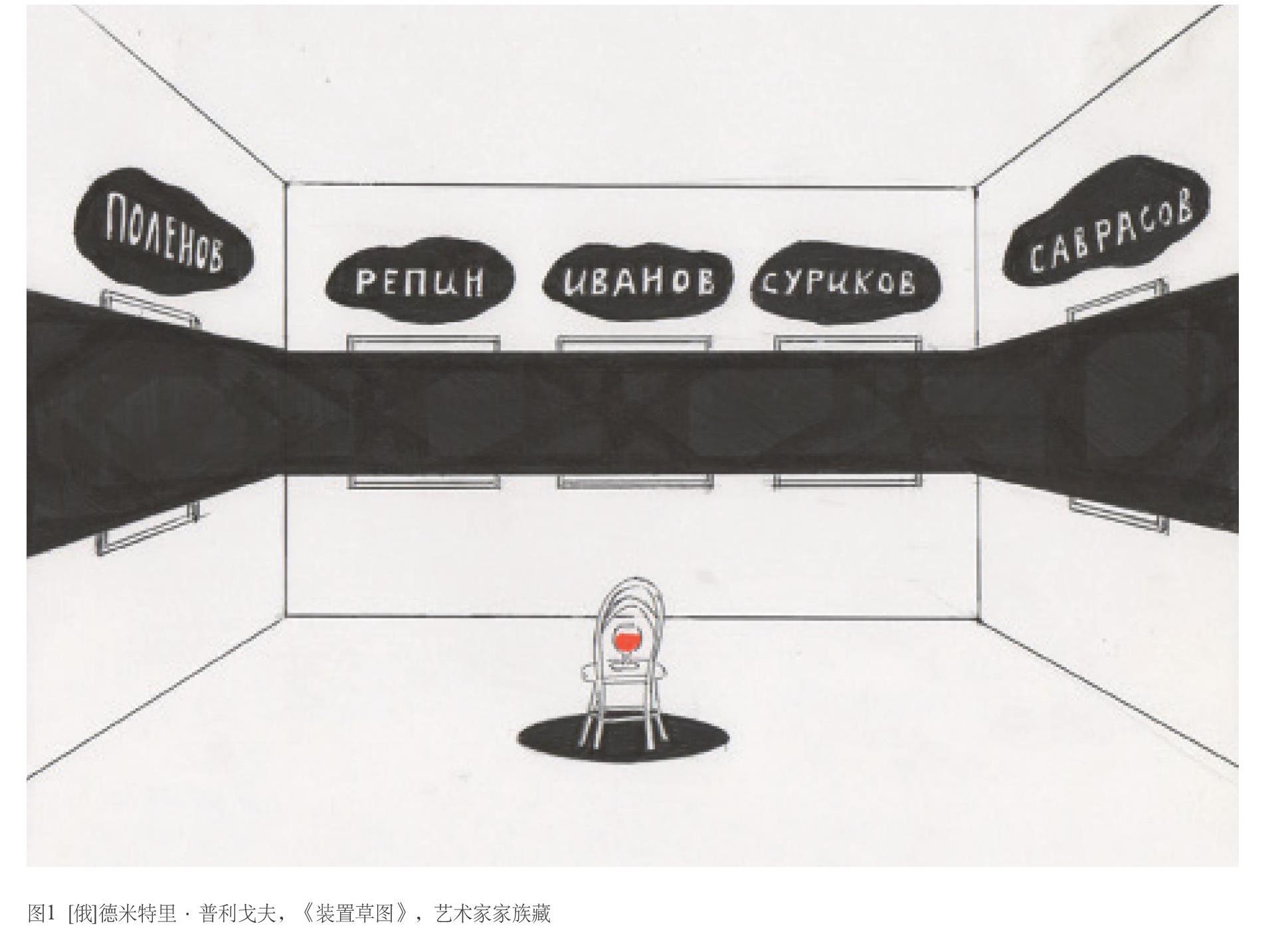

格罗伊斯同露西 · 利帕德(Lucy Lippard)一样指明了观念主义“去物质化”(dematerialization)的倾向。具体艺术作品的物质存在不再重要,因为不论它们是怎样的,都要经过艺术市场,在各种社会历史力量的運作下化为一个符号,并作为这个符号被消费。这里,格罗伊斯强调的并非艺术自律,而是观念主义揭露艺术自律等众多神话的能力。对格罗伊斯而言,明确这一点是观念主义者开始创作的起点。同时,格罗伊斯认为,观念艺术中“艺术家就是分析者”,即观念艺术家以艺术为手段批判艺术市场。这里可以引用普利戈夫的一幅作品来解释这个观点。这幅关于艺术消费过程的作品(图1),既没有直接呈现出被欣赏的艺术品,也没有呈现观众。绘画作品被黑布遮盖住,但是这丝毫没有影响观众像消费红酒一样地欣赏它们。在艺术市场中,绘画本身已经失去意义,绘画作品成为符号化了的艺术家名字的装饰品。黑布下的作品是否真的由列宾或苏里科夫这些经典大师所创作,对艺术消费者而言,已成为无关紧要的问题。黑色围布同画家名字底色的色彩呼应更凸显了这种符号化。普利戈夫的这部作品,通过呈现出这个符号化的过程,完成了对艺术市场的批判。

格罗伊斯将这种艺术接受范式的转变命名为艺术家与受众之间的“文化认同”和“文化差异”。在格罗伊斯这里,“文化认同”指的并不是种族和性别这个意义上的文化认同,而是艺术家和受众对艺术与现实的模仿关系的一个共识。新创作出的艺术作品以满足既定的接受标准和框架为目标。说得直白一些,就是艺术家和受众对“像与不像”不存在明显分歧,艺术家不试图提出“什么才是像的”的新见解,而是在规范内精益求精地来做到忠实呈现。圣像画创作是一种“认同”的创作。圣像画创作的产业,是以受众能辨认神与圣徒的形象为核心的,新的创作即便可以提出新的神学见解,依然难以提出新的美学见解。“文化差异”出于对“文化认同”这个艺术体制的反动,以挑战、重塑和令观众反思固化的接受方式为目标。在这里“文化差异”是先锋派必备的要素。杜尚的《喷泉》之所以被看作先锋派和观念艺术的先驱,正是因为它用现成品(Ready-made)挑战了观众的艺术接受习惯。

普利戈夫也表达过同样的思想,“是什么将艺术作品,确切地讲,同其他文本区分开呢?其实它们之间没有区别。只是用途的姿态将其区分开来。换言之,是将艺术作品置于特定语境和透过与其相匹配的文化视野去观看时,这种区别才产生……这时,作者不是语言层面上的,而是‘操控者—导演的这个意义上的,语言是他戏剧中的主人公。”[1]普利戈夫这句话清晰明确地阐释了杜尚以及他自己的创作原则和美学诉求。这里普利戈夫虽然以文学为例,但是他的主导思想却不局限于文学。普利戈夫曾创作过这样一个影像作品。他置身于一个堆满了《真理报》的房间里,躺在报纸堆中,并随手拿起一份旧报纸开始大声朗读,然后丢在一旁,再拿起另一份从任意一页开始朗读。这样,这份影像就由各种《真理报》上的现成的文字段落组合成了一个新的话语拼接。现成品的意义,在于让受众意识到艺术作品的质料和其他事物之间不存在内在性差异;决定它们之间差异的,是艺术家对材料的组织方式和受众的接受语境。小便池置于公共场所发挥其使用价值时就不是艺术;而被置于艺术馆内时则成为杜尚的艺术作品。《真理报》上的文字同样本具有其语用价值,但是在普利戈夫的影像中成为艺术。观念艺术对一切过往的艺术观进行了强有力的批判:那些为艺术馆创作出的所谓区别于日常生活的艺术作品和为了严肃文学刊物而创作出的文学作品,在这个意义上都可以在离开语境时失去艺术价值。换言之,杜尚和普利戈夫用观念艺术追求的“文化差异”,就是去否定艺术作品“内在”的价值,从而试图让受众发现文化、社会、政治和历史在艺术形成中的力量。

格罗伊斯这篇关于苏联地下艺术的纲领性文章中所宣扬的艺术“差异性”追求,是对20世纪初俄国未来派诗人“给社会趣味一记耳光”的传统的继承与发扬。以赫列勃尼科夫、马雅可夫斯基、卡缅斯为代表的俄国未来派,不满足于日益体制化的19世纪文学传统,以及略早出现的现代主义文学流派象征主义和阿克梅主义(Акмеизм),转而提出了“超智语言”(заумный язык)的概念,即在诗歌创作中使用大量新词、无意义音响拼接,以及不合常理的句法。这样的写作挑战了能指与所指的社会契约—语言规范,从而重新激活了读者对能指外在形式的感知。这里的语言规范与一切社会趣味互为隐喻。“给社会趣味一记耳光”的核心美学诉求,如同前文卡巴科夫所言一样,就是对接受习惯进行重新批判。

关于先锋派如何去避免自我体制化的问题,比格尔言简意赅地用杜尚的例子指出,杜尚在他的时代将小便池、签了名的干燥剂搬进博物馆是先锋的,因为“当杜尚在批量生产的物品上签名并将它们送去展览时,他否定个人生产的范畴。由于所有个人的创造性都受到嘲弄,签名的目的原本是标明作品中属于个性的特征,即它的存在依赖于这一特定的艺术家,这里却被签在随意选出的批量生产的物品上。杜尚的挑战撕下了艺术市场的假面具。”[2]杜尚和普利戈夫的实践是一种对差异性的追求。而今天当杜尚的作品早已博物馆化,重复杜尚,恰恰是对艺术市场的适应,这同19世纪用高超的学院技法绘制人物与风景并没有本质区别。

格罗伊斯对“观念主义”的自我体制化问题表现出惊人的警觉。在与比格尔的《先锋派理论》(Theory of Avant-garde)差不多同期写成的这篇《莫斯科浪漫观念主义》中,格罗伊斯说:“危机出现在公众的诋毁逐渐淡去的时刻。”[1] 2016年6月,圣彼得堡的艾尔米塔什博物馆和俄罗斯科学院俄罗斯文学研究所举办了一次关于普利戈夫遗产的研讨会。这也是普利戈夫和俄罗斯观念主义博物馆化之路的里程碑。同时,当今的新一代俄罗斯艺术家中,已经有人开始以普利戈夫的传人为自我标签,例如青年诗人和表演艺术家罗曼 · 奥斯明金(Роман Осьминкин)。他们之中一部分以重复普利戈夫的具体实践为方法,另一部分则以传承普利戈夫对差异性的追求自居。两者都积极向学者靠拢,希望在未来的文学史和艺术史中,以“普利戈夫传统”的标签获得一席之地。我曾向奥斯明金直接提出过这一问题:难道普利戈夫的精神不是差异化,而是认同吗?奥斯明金也对此表达忧虑。对差异美学本身的认同和重复,是一种认同的美学,而不是差异的美学。如格罗伊斯所言,一旦公众开始认可这种艺术家“文化差异”的追求,“差异性”就会开始成为艺术体制。认同的体制被差异的体制所替代,甚至差异本身也成了认同。

格罗伊斯“莫斯科浪漫观念主义”这个词组中,“浪漫”常常被后人省略和忽视。然而,对于格罗伊斯而言,“观念的”与“浪漫的”之间的悖论才是先锋艺术的出路。格罗伊斯写道:“不论浪漫的观念主义这两个词的并置听起来有多么奇怪,今天我找不到一个更好的术语可以将莫斯科艺术圈子中当下的潮流描述得如此充分并具有原创性了。”[2]格罗伊斯认为,西方的观念主义同俄罗斯的观念主义的区别就在于“浪漫”一词。然而,他對这个词的论述并不清晰。在1979年的文章中的他写道:“在观念艺术的发源地英国和美国,透明指的是一种科学实验的明确性,清楚地展示出了我们认知能力的局限。在俄罗斯,宗教的神秘体验像科学研究一样清晰和可理解。”[3]也就是说,在西方,观念艺术是完全的分析艺术,要以科学的眼光批判一切,但是一旦这种批判成为套路,当作为套路的批判偷走了真正的批判的语言时,继续保持批判的姿态和先锋的精神就成了难题。而在俄罗斯,宗教式的话语依然可以带来批判的效果。2010年,格罗伊斯为他30年前的文章作出了解释:“对我来说,‘浪漫的观念主义一词正适合于描述这种冷静的文化分析与对真正文化的浪漫主义梦想的结合,具备这种特点的艺术家正是我所感兴趣的。”[4]这种既批判又怀有乌托邦精神的状态,或许正是走出套路的一种方法。

观念的俄罗斯

德米特里·普利戈夫1940年生于莫斯科,2007年在莫斯科逝世。与格罗伊斯相比,普利戈夫在俄罗斯之外并不为人熟知,但是他的诗歌、小说、绘画、装置和表演被认为是莫斯科观念主义艺术最高成就的代表。普利戈夫对观念主义所作出的理论尝试,是从格罗伊斯提出的框架内开始的。格罗伊斯强调了俄罗斯艺术家既浪漫又观念的姿态;普利戈夫则深入反思了观念艺术的符号结构。如果说格罗伊斯是从西方兴起的观念主义的观念出发来观照俄罗斯艺术家的创作,那么普利戈夫则试图为俄罗斯文化中内在的观念主义根源正名:

观念主义本身是作为对波普艺术及其对日常事物和大众媒体迷恋的反动出现的,观念艺术声明了日常事物与描写语言相互关系的戏剧性,不同语言在被描写事物背后的媾和、置换,事物被语言吸收,以及一切这些问题和效果的总体性都发生在这一戏剧性的框架之内。当下观念主义并没有发现自己的神秘剧的主人公,是因为我们的文化传统里,事物的层面本来就由称名的层面占据着。在西方的意义上,我们的文化本身就是“类观念的”(квазиконцептуальна)。总体的造型空间的语言化(вербализация изобразительного пространства),阐释性和神话性的文本数量的加剧,伴随着造型对象,非常轻松地站在俄罗斯文化中文学这一优势地位之上。[1]

普利戈夫这段话里内含着至少两个方面的自觉:一是他对观念主义在符号学层面的自觉,二是对俄罗斯文学中心主义的观念主义本质上的自觉。第一个层面需要从“神话”的定义上去理解,罗兰 · 巴特将神话定义为“被盗窃了的语言”[2]。在符号学的意义上,能指与所指的符号构成了第一层意指关系,而这个符号又在更高的层面上构成那个神话的所指。而神话又要求受众将这个多层的意指结构扁平化,因而神话看似指称了现实。这便是普利戈夫所说的“造型空间总体的语言化”。

第二个层面要在这个神话结构中去理解。对于一个俄罗斯人,俄罗斯文化中的文学中心主义似乎是不言自明的;对于外国人而言,这似乎有很强的民族例外主义意味。这种现实与语言的分离,一方面基于俄罗斯文化传统;另一方面又紧紧与苏联的文化形态相关。在此,笔者援引约瑟夫 · 布罗茨基(Joseph Brodsky)《一座改名城市的指南》(A Guide to a Renamed City)中一个著名的表述:

这些人物在纸上出现的频率如此之高,把他们放在纸上的作家数目如此之多,他们对他们的材料的精通和材料本身—文字—达到如此程度,以至不久这座城市便发生了奇怪的事情。承认这些无可救药地由语言反映的事物的过程,包括充斥其中的道德判断,已变成认同这些被反映的事物的过程。如同常常发生在镜前的人身上那样,这座城市开始陷入对文学提供的三维形象的依赖。不是说这座城市作出的调整不够(确实是远远不够!);但是如同任何自恋者都有固有的不安全感,这座城市亦开始愈来愈专注地凝视那面镜子,那是俄罗斯作家们拿着—用司汤达的话来说—穿过圣彼得堡居民的街道、院子和破旧的寓所的镜子。偶尔,被反映者甚至会试图纠正或干脆粉碎那个反映,而鉴于几乎所有的作家都住在这座城市,因此完成这件工作要容易得多。到19世纪中叶时,这两样东西合并了:俄罗斯文学赶上了现实,它达到如此程度,以至哪怕是今天,當你想起圣彼得堡时,你竟不能区别虚构与现实。对一个其历史仅有276年的地方来说,这有点匪夷所思。今天,导游会带你去看陀思妥耶夫斯基受审的警察第三局旧址,以及他笔下的人物拉斯柯尔尼戈夫用斧头砍死那个当铺老妇的房子。[3]

在普利戈夫的同时代人布罗茨基看来,文学的彼得堡已经完成了对现实的彼得堡的全面覆盖。俄罗斯文化中没有圣彼得堡的事物,而只有关于圣彼得堡的语言,即文学的彼得堡“盗窃”了现实的彼得堡。自19世纪中叶之后,一切关于圣彼得堡的文学艺术都是以“文学的彼得堡”为材料,而不是依据现实的彼得堡。这种以彼得堡城市文本为代表的俄罗斯文化神话在苏联时代被苏联文明的新神话所取代。米哈伊尔·爱普施坦(Mikhail Epstein)曾使用让 · 波德里亚(Jean Baudrillard)的拟象(simulacra)概念去描述苏联文明,即没有原作的副本。整个社会被标语、口号等一系列符号所填满,可口可乐和摇滚乐象征腐朽没落的帝国主义,高加索和中亚菜肴在首都的出现象征帝国内的民族大一统。[4]如人类学家阿列克谢 · 尤尔察克(Алексей Юрчак)所言,苏联人集体地形成了一种“表演性”地参与社会生活的方式,即便看得出这种拟象的状态,也表演出一个看起来相信这个世界的自我。[5]

对普利戈夫和布罗茨基来说,这种符号反过来指挥现实的现象,并非源于苏联社会制度,而是深深根植于俄罗斯文化的传统之中。普利戈夫和布罗茨基都认识到,俄罗斯文化似乎从来都是在文学神话的层面之上展开,而不是在现实和表征的关系之中。然而布罗茨基本人的创作并没有试图去修正这种局面,他只是试图用旧彼得堡神话来对抗新的苏联神话而已。对布罗茨基而言,揭示这一文化特征的目的在于表达对苏联体制的不同政见,在于寻求那个官方体制之外、从白银时代延续而来的审美体制的认可。换句话说,布罗茨基依然在进行一种“认同”逻辑的艺术实践,或者说是格罗伊斯意义上的成为了“认同”的“差异性”。而追求更深层面差异性逻辑的普利戈夫则不主张在新旧神话中选择立场,而是批判和揭露神话的生成模式。他试图通过“观念主义”的实践,来破解“意指的等级”,揭示这种观念性,从而让俄罗斯人明确俄罗斯文化“观念性”的本质。我们在普利戈夫的诗歌、装置、绘画中已经感受到这一点,而这篇理论文本又将其诉诸明确的表述。

结语

格罗伊斯和普利戈夫都察觉到了观念主义的内在矛盾。观念主义作为对艺术市场的否定,以寻求差异美学和批判词与物的关系为原则。然而,这种先锋派逻辑会在差异美学被艺术市场收编后,转化为认同美学,从而失去先锋地位。格罗伊斯和普利戈夫承认了这种宿命,然而又在俄罗斯文化同西方的区别中找到了一条潜在的出路。这里须强调的是,我们不应该将其视为一种俄罗斯民族例外主义,而应意识到格罗伊斯和普利戈夫将俄罗斯文化作为资本主义现代性他者的隐喻。对格罗伊斯和普利戈夫而言,与其说他们在论述俄罗斯文化的民族特殊性,不如说他们在通过俄罗斯的例子指出一条突破西方观念主义的局限和走出先锋派自我体制化宿命的道路。这条先锋派道路是科学精神与浪漫主义之间的一种辩证法。