赶会

2021-07-29韩佳童

韩佳童

红星楼里的日子平淡而枯燥,消磨了人的激情。那些迎来送往、煎炒烹炸,在伙计们眼里就如同大明湖里的湖水,徐徐涌动,不起波澜。热闹他们早已见得惯了,热闹是属于客人的,他们每天要做的不过是洗菜择菜、炒菜盛盘或者上菜上酒、送客收桌。他们对不同的人重复着同样的动作,一年到头,忙活在这方小小的四方酒楼里。从前门走到后厨,不过三十步的路途。

端午节快要到了,红星楼进了许多湿漉漉的苇叶。包粽子,一半为卖给客人,一半为自己吃。卖给客人的粽子包出来只有荸荠大小,尖角玲珑,八宝馅料,吃十个也不一定能吃饱,售时盛在剔透的小白碟里。留着自己吃的就是白米白糖的,一个有拳头大。

离粽节还有好几天时,城西城墙底下的空地上就搭起了架子。大明府要赶会了,借着端午节的由头。小伙计福海记得去年是没有赶会的,前年也没有,上一次赶会已经是大前年了。赶会要有人才赶得起来,那两年的这时候大明府还不十分的太平,自然也无人有心操持。今年好了,时局稳定,当局当然希望热闹一番。因此架子摆得很大,不光占了城墙下的空地,一直延伸到西街头上。

据说请了各地的杂耍艺人,技艺精湛,会上还兜售百食百货、四方特产。人们闻讯争相去看,回来后交相谈论,红星楼里的伙计一个个也蠢蠢欲动。吕掌柜自知这种事是挡不住的,而且好不容易赶一回会他也想去凑凑热闹,要是让底下的伙计知道自己跑去看会,却不许他们去,能让他们一直损到过年。因此早早规定下来,等会开始了看会可以,但是得一个一个地去。这样既不影响店里的生意,又能让伙计们过瘾。

五月初一那天,店里不是太忙,福海跟师父马二爷说了声,老头同意他去。临走的时候,福海说:“反正这个点儿也没客人,要不师父您也跟着去吧。”

马二爷想了想,摇摇头:“我凑这个热闹干吗。”

福海又问:“那您有什么想使的想吃的,我给您捎回来。”

马二爷又寻思片刻,说:“看见有卖蛇瓜种的给我买一包,这玩意儿平时不赶大集见不着。”

福海点点头,想起自己刚进城那会儿见到师父种的蛇瓜从架上歪歪扭扭伸出来,还以为是菜长虫,差点儿没吓死。后来有一年马二爷留的蛇瓜种子没出芽,他就再也没种了。

福海洗把脸,洗掉身上的菜味儿,从红星楼后院绳子上扯下一件洗干净的灰布褂子,换上,喝口水就出门了。

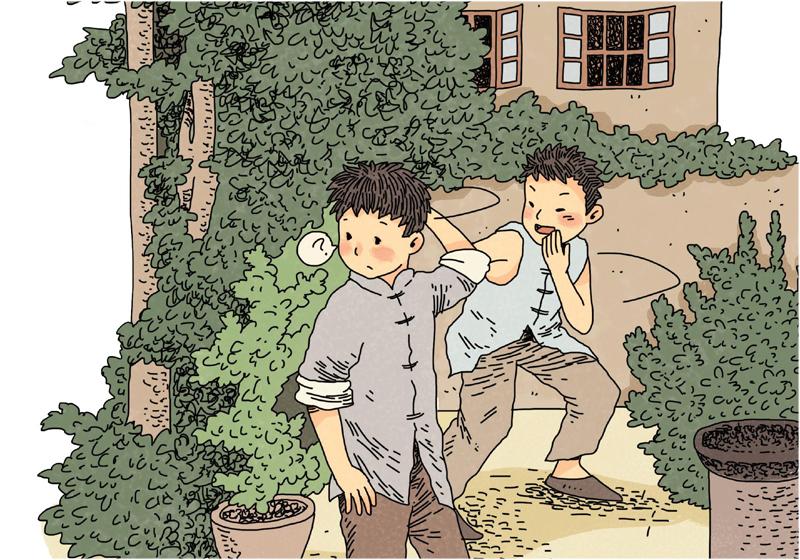

大明府五月天,天上那太阳就跟咸鸭蛋黄子似的,快要流下来了。像现在没有流下来,也已经污染了周边许多的云彩。福海履着树荫走,磨磨唧唧,脑子里还寻思晌午从前面撤下来不少客人吃剩的粽子,晚上应该能分到两个吧。就这么走出没有多远,有人从后面拍他的右肩膀。福海往右一回头,没看见人,再扭头往左边看,顺心站在他身后哈哈笑起来。

“你又弄鬼。”福海说。

“你又上当了。”顺心说。

“这大太阳的你干吗去?”福海问顺心。

顺心说:“这大太阳的你干吗去呀?”

“我去赶会。”

“我也去赶会。”

“你也去?你跟堂头说了吗?”

顺心摇摇头:“说了不就不让我出来了,凳子还没刷完呢。”

“偷着往外狼窜,回去等着挨揍吧。”福海提前幸灾乐祸。

顺心不以为意,能怎么样,这都进五月了,还不该看看会去呀。

两个人一说一答往西走,福海稍微胖些,顺心长瘦,两个人一前一后,像一只瘦猫一路尾随着一只鸭子。不多时,来到赶会的会场。会是沿着城墙根摆开了一字长蛇,中间是通道,两边搭着棚子。红星楼小伙计福海、顺心如同鱼入大海,一头扎了进去。

会上人很多,人们像河底的泥鳅肩膀挨着肩膀,福海新换的褂子很快就湿透了。各人脸上都亮花花的,福海闻着整个会场都充斥着一种从无数人身上一起散发出来的热烘烘的气味。说话要很大的声音,因为实在太吵了。

顺心对福海抱怨:“这么热的天儿,他们怎么都不好好在家凉快。”

又往里挤,走出大概一百多米,人稀疏了些。道西紧贴着城墙是一个大高棚,外面裹得严严实实。一问,里面是杂技,交钱才能进去看,一个人一毛。顺心没钱,掌柜的过年给伙计们发的红包早就让他到杂货铺子给造了,各种乱七八糟吃的全进了肚里。福海兜里带了一块钱,劈给他五毛,自己留了五毛。二人交了钱进去,见里面已经有了十几个人,于是赶紧捡闲着的杌子坐了。等人多些,锣声一响,先看了一个女子脚顶大缸,几十斤的大缸像一个车轮一样在她的脚上旋转;又一个男的把整个身子从盘口大小的铁圈里钻过;又有一老者表演五彩戏法,空手变金鱼。福海正惊讶,顺心却冲他大声嚷嚷说自己看到了那老头的破绽。这时突然从台上下来一个骑山羊的孩子,只有一只胳膊,一排排向人收钱,说接下来要表演头开大石,要每位老板再加五分。福海和顺心见状,一吐舌头,赶紧扯个由头跑了出来。

出来后往前走,又是一大号棚子,动物杂耍,顺心因为忌讳棚子外面那宣传画上画的大青蛇,便没有进去。过了杂耍是套圈的凉棚,四面透气,地上摆的多是酒盅酒壶、小佛小像,也有大的如砂锅、木桶,做工极为粗糙。一个光膀子的大汉正在套圈,旁边围了一圈人,那大汉每套中一个人群便哄地叫一声好,十个圈里倒有八个套中。大汉已经买了两次,套了二十个圈。众人怂恿大汉再买再套,这汉子见老板面露难色,倒也和气,见好就收,向旁人讨个口袋把茶碗饭盘哗啦往里一装一兜,道声得罪,背起来就走了。有认识他的人说,这不就是在北洋剧院大门口卖汤面的赵二大,赶上忙的时候他老婆收账,他一个人擀面下面,隔着四五米从案板上把面条甩到锅里,没见过一根挂在锅沿儿外面。

众人这才恍然大悟。福海悄悄对顺心说:“跟咱们还是同行。”

顺心嘴一撇:“有能耐你也套一口袋去。”

再往前,是个卖小玩意兒的摊子,弹弓、木钻、炮子枪、染着红点的嘎拉哈、双头单头的尜子,还有抽尜的鞭。福海和顺心都爱玩尜,两个人蹲下来在那堆木尜里仔细扒拉。福海脚边有一只暗红色的双头尜入了顺心的眼,顺心刚伸出手打算够过来,没想到被福海摸了起来。

福海把它拿在手里掂一掂,挺坠手,一圈圈的褐色花纹,十分漂亮。

“这多少钱?”福海一边拿手摩挲一边问摊主。

“三毛。”摊主刚刚啃了一个甜瓜,正拿扇子呼扇着一群围着他嘴巴转的苍蝇们。

福海转身让顺心看,“好像是松木的,正好我那个尜被雨淋糟了。”

顺心也十分喜爱这只尜,想自己买下来。于是他盯着福海手里的木尜不言语。

福海脑子想不到这里,不知道顺心也看上了这只尜,还问他:“是不是松木的?我闻着味儿像,你玩的尜多,你帮我看看。”

“啊?”顺心从愣神里缓过来,“不是,不是,是枣木。”顺心有点儿犹豫。

福海听顺心这么一说就把木尜放下了,他已经有了一个枣木尜,枣木虽然也挺有分量,不飘,可是容易开裂,里面还常常有疤瘌,抽起来重心不稳,往一边偏。

摊主正在漫不经心扇蝇子,听见枣木俩字,脸就红了。“你这孩子不懂别瞎说啊,这要是枣木我把这一堆尜全吃了!瞎搅和!”然后扭头又劝福海。

可福海还是听顺心的,他放下木尜站起来。顺心说:“那要不……要不接着往前转吧。”

福海点点头,“那就接着转吧。”

这回顺心走得很快,福海都快跟不上了。

“你走那么快干吗?”

“有吗?”顺心说。

前面在卖吃的。两个人買了冰山楂降暑,一人六个,盛在小纸袋里,不一会儿袋子外面就挂了一层水珠。以前常在红星楼那边收破烂的小姑娘满花跟她大娘也赶热闹,俩人弄了一口鏊子在路边卖顶顶糕。米面发酵,全是气泡,上鏊子烙熟,两张一份,巴掌大小,特别轻,中间夹着一点儿白糖或者豆沙。

顶顶糕并不是多么好吃。

发酵的米面总有一股酸味儿,满花她大娘又舍不得多放糖遮遮酸。可既然是熟人碰到了,也不好不买来尝尝照顾生意。于是两个人又一人弄了一份顶顶糕,边吃边走。会上的时间是懒散的,晃晃悠悠就过掉了。再看日头是该回去了,转了这一大圈也没有看见马二爷要的蛇瓜种子,两个人转身往回走。路过卖木尜的摊子,顺心眼馋地回头望了一眼。那只红松木尜还在,刚才叫他们从底下翻出来晾在顶上,亮得人心里痒痒。

走出会场,走到西街鞋店门前,顺心突然不走了。福海往前晃了十几米还以为顺心跟在后面,兀自跟他说话,没人应,回头才看见他站在路边。“怎么了?”福海问。

“刚才是不是有个卖旧衣裤的?”

“是啊,那不是还冲咱俩吆喝呢。”

“你看我这裤,让碱水拿的,净是窟窿,我去挑一条吧。”

福海点点头,“那你就去吧,我跟你一块?”

“不……不用,你找个凉快地方等我就行,我很快回来。”

福海点点头,瞧着顺心走了,自己在鞋店房檐底下坐着歇脚。

顺心果然回来得很快,福海看着他跑过来问:“裤呢?”

顺心的汗顺着脖子淌,脸热得发紫发红。“尺寸不行,太……太大了,跟麻袋似的,哪天再来。”

“哦。”福海把手里的一块小磨刀石给顺心看。

“你刚买的?”

“嗯。”

“买它干吗?”

“上个月我师父不是给我一把小菜刀,店里的那块大磨石太硬了,我怕把刀刃磨坏了。”福海把那块蓝色的磨刀石在两只手里倒来倒去。

“出来玩你还想着一把破刀。”

“我愿意。”

天已快傍晚,两个人急忙跑回了红星楼。福海是没事的,他提前报备过了。但是顺心一进门就被堂头提溜起来,连拖带拽扔到后院一堆换下来的脏门帘子上。堂头拧着他的耳朵拧了三圈骂他:“赶会呀,赶呀,你还回来干吗!客人都来了,你比客人谱还大!凳子顺意都替你刷了,你今天把这些门帘子给我涮出来干干净净地晾上,干不完,晚上去会上睡吧。”

那边福海逛了半天,得了便宜,回来后赶紧帮着干这干那,一边忙活一边还跟后厨的师傅们聊天,说会上骑山羊的独臂小孩、套圈的赵二大。说得大家都好奇了,说过两天抽空也去看看。蛇瓜种是横竖没买着,马二爷也不上心,说没什么要紧的,有就有,没有就算。晌午从桌上撤下来的粽子这时能吃了,师傅们给他留了两个,放在凉水里拔。福海问没有顺心的吗,二灶陈师傅说他的叫堂头拿走了,干不完活儿是别想吃了。

转天上午,陈师傅交代了手里的活儿,到会上转了一圈。下午,顺意去了一趟,带回三根蜡烛。原来昨天他听福海说赵二大套圈,自己不言不语也去试了试。花了够买三十根蜡的钱,就套回三个来。大家都笑他。再转天,李师傅又抽空去玩了玩,买了很多黏糕、蜜三刀。李师傅喜欢吃黏的,吃多了又烧心,每回都是吃上两口赶紧送人,然后捂着胸口说下回可不吃了,不吃了。等过段日子,馋虫一起,就又忍不住买些黏食。后厨都知道他这习惯,就等着他吃不下往外送了。还有几个伙计学徒,没去的,也说过了端午抽空去。一场会,把红星楼赶得活泛起来,大伙儿聊天,三句不离会上见的、玩的新鲜东西。

这几天顺心倒老实了。他挨了堂头一顿呲,只好夹着尾巴做人。而且福海发现,他好像老躲着自己。

“我又没急着让你还那五毛钱,还躲我,至于吗?”福海想。

又过几天,福海瞧见顺心老是鬼鬼祟祟往红星楼后门出去的那条胡同里跑。有一回福海把顺心堵在门口,福海一说话,顺心吓得一哆嗦。

“你干吗去了?”福海问他。

顺心想了好一会儿说:“我刚拿盅子倒了一点儿黄酒。”

“你又偷我们后厨的料酒喝!”

“嘘,你别叫唤。这哪能算偷,尝一尝,尝一尝。”

“那你张嘴,我闻闻酒味儿大不大。”

顺心无奈,只好把嘴张开,福海仔细闻了闻,“没啥味儿啊!”

“没味儿就对了,要是让你闻出来,别人还不都闻见了。”顺心说完就跑到大堂去了,剩下福海一个人站在门槛上琢磨:算上顺心,光他知道的就有仨人没事儿从后厨顺点儿酒喝,什么情况!

第二天,福海听见后院外头有啪啪抽打的声音。他往大堂里看,堂头正趴在桌子上睡觉;李师傅坐在另一张桌子旁吃蜜三刀,边吃边敲打胸口,一旁为防不测晾着三碗茶水;几个伙计在玩牌;这些人里头没有顺心。啪啪的声音还在响,福海走到后院,轻轻卸下后门的闩子,沿着声音往胡同里找。前头不远处有一个家伙正背对着自己,站在一户没人的人家门前的大青石板上挥舞小鞭。地上一只红尜在鞭子的催促下滴溜溜飞转。看那人,上身褂子系在腰上,后背脊骨像一根棍子戳出来,脑袋后头两个大旋儿,不是顺心是谁。

福海抚掌大笑:“哈哈,好啊,玩尜不叫我!这有什么好躲的,拿来,让我也抽一圈!”

顺心听到福海的声音猛一回头,见真是福海站在自己面前,顺手把地上飞转的木尜掏了起来,木尜的边儿磨得他的手心火辣辣疼。顺心把手背在身子后面,一脸惊慌,不答福海的话。

“怎么了你?”福海笑着上来抢顺心手里的尜,顺心用身子挡着尜来回转圈。

“你怎么这么小气!”福海觉得不对劲。

顺心支支吾吾不说整话,全没了平时的伶俐刻薄。

福海更加怀疑,心生一计,指着胡同口说:“陈师傅,您怎么来了?”

順心往胡同口那儿一转头,福海抓住他的胳膊闪到他身后,一把把木尜夺了下来。

“嘿嘿,怪不得你藏着,这尜还真不赖,这尜……”福海认出了双头尜身上的木纹,难以相信,十分惊讶,“顺心,这是会上那只尜?”

顺心说:“一样……一样的尜多了去了,也……也不能说……”

“那尜头上这个扁扁的圈,也一模一样?你不是说这是枣木尜,不值当买吗?”

“我……我这不是后来又看了看,发现之前看错了,挺好的尜让别人买去多可惜……”顺心嘟囔着。

“呸!没你这样的!白拿你当哥们!没你这样的!”福海气得把尜往地上猛一掷,又上去狠狠跺几脚,木尜极硬,硌得福海脚心生疼,还差点儿滑倒。他从木尜上跳下来,抓起地上抽尜的鞭子,啪啪撅折了,往墙上一摔,扭头跑开。

顺心愣在原地,过了一会儿才把地上的尜捡起来,使劲吹了吹上面的土。

玩得挺好的俩人,扭了。小孩脸上藏不住事儿,别的伙计看出来,问福海:“福海,你俩怎么了?”

福海一句话不说。

后来还是在后厨马二爷问他:“你俩因为啥?”

福海吭哧着说:“我看上一个木尜,他告诉我那尜是假的,回头自己买下来了,还借的我的钱。”

那边大堂里堂头在审顺心,顺心说的大概也是这么个意思。

“没你这么办事儿的!”堂头在顺心脖颈上狠狠撸了一把。

“谁让那尜忒招人稀罕,再说是我先看上的,就因为靠着福海近,让他先拿了起来。”顺心噘着嘴。

“行了,就为一个尜,别怄气了,我让他把钱还你!”马二爷跟福海说。

“我不要钱!”福海斜着脑袋瞪着地上。

“那我把那尜给你要过来!”

“我也不要尜!”

福海像个气赳赳的小公鸡。

马二爷听他这么一说抬起头盯着他,“那你想怎么着?”

“我也不知道!”

福海声音倒是越来越大。

嘿!马二爷让福海给喊愣了,一时不知道说什么好,过了一会儿才说:“别犯轴!”

那边堂头还在调治顺心:“已经这样了,你把钱还给福海!”

“我哪有钱,钱全给杂货铺子送去了。”

“那你把尜给他!”

“那倒是行,可是怎么张嘴?您带我给他送去吧。”

堂头又在顺心脖子上撸了一把,“你平时不是挺能的嘛!”

堂头拽着顺心来到后厨,顺心瞧见马二爷一脸严肃,就低着头也不敢多说话,就听堂头说一声“把尜还给人福海”,就赶紧把尜递出去。

福海接过尜,就势扔到地上。“我不要!”

马二爷和堂头都没想到福海这么犟,那边顺心反正也是光脚不怕穿鞋,“就一个木尜,爱要不要!”

马二爷慢慢弯腰把木尜从地上捡起来,木尜红中泛着厚厚的一层光,花纹自然流淌,十分漂亮。“啧啧,这尜是真好,”马二爷说,“福海,你当真不要?”

“不要。”福海自始至终不抬头。

“你们不要我要,这尜就当你俩谁的也不是,晚上开伙我就拿它当柴火劈了烧火!顺心欠福海的钱,该多少是多少,还到我这儿来。就这么着,都干活儿去!”

轰走两人,马二爷对着堂头摇摇头:“一对尜子,欠抽!”

其实马二爷是向着福海的,说是都欠抽,可是这件事错在顺心,他让顺心还福海五毛钱,买尜的钱就算在他身上了。堂头也同意马二爷这么处理,知道顺心没钱,自己兑给他五毛让他给马二爷送去。

大人们自以为这件事就了了,小孩子之间哪有过不去的关节,可是这俩人却还是不对付。见面谁也不搭理谁,传菜接菜都害怕手碰到一起。挺好的伙计,就因为个破尜散伙那可太不值当了。于是马二爷跟堂头商量,把顺心从前头借到了后厨来。顺心来之前,马二爷趁福海出门买东西跟大家开了个会,叫大家如此如此按计行事。众人听后纷纷点头。

顺心本来不愿意来,耐不住堂头一再要求,只好硬着头皮到后厨里听喝。后厨的师傅对他倒都挺好,陈师傅问顺心赶会时有没有到那个画着长虫的棚里看看,顺心摇头说:“没有,我怕蛇!”

陈师傅眯眼一笑,说:“还是你有眼力,我倒进去了,结果画上画的长虫、老虎、黑瞎子一个也没有,有个四只手的人,在黑不溜秋的角落的一个笼子里关着。”

“真有四只手?”顺心问。

陈师傅说:“有倒是好了,多出来那两只手不是树根挖的就是拿什么东西塑的,骗人呢。”

过了一会儿福海回来了,看见顺心在后厨帮陈师傅打下手什么也没说,把花椒倒进罐子里后就走到大盆旁泡菜。马二爷也不说什么,大家各忙各的,相安无事。

第二天下午,马二爷给福海派了一个大活儿。金家牛羊肉行送来的一只大羊腔子,骨头还都带着,让福海剔。福海很高兴,这活儿练的是厨子对羊身上骨头关节的把握,找对了地方,不费劲就能把几十斤羊肉剔下来,找不对地方,刀砍斧剁,累个半死,弄下来的肉里还全是骨头渣子。以前这种活儿马二爷不会交给福海干,他对福海还不放心,这回是头一次。羊腔子挂在门框上,得两个人,一个人抻着,一个人下刀贴着羊的骨头游走,把肉离出来。福海找来磨刀石,撩一把清水,把剔骨刀磨得飞快。完事儿把尖刀往羊腔子身上一插,找人给自己帮忙。后厨的伙计挨个问了遍,他们事先都吃了马二爷的叮嘱,全是一个回答,没空,忙着呢,找别人吧。

一圈问下来,只有一个闲着的人。谁呀?顺心。后厨这么忙,马二爷今天愣是一点活儿没给顺心支,从早上就让他坐着玩。福海当然不会让顺心给自己帮忙,他心里那股气还没消。一个人也照样剔!福海心里说。马二爷却有些担心,怀疑自己是不是不该这么着,他要伤到手可怎么办。

福海剔了半个多时辰,羊腔子挂在门上老是晃悠,连肉扇还没剔出来。马二爷坐不住了,过去问他:“这是一个人干的活儿?”

福海闻着羊肉散发的热乎乎的甜味儿说:“一个人能干。”

“那你就干吧。”马二爷扭头走了。

又过了一个多时辰,红星楼要准备晚上用的生料熟料了,福海却还在门上忙活。陈师傅急等着要一块羊肉外加两块板子骨打汤,想自己动手,马二爷拦住他,给顺心使了个眼色。

顺心不情愿地走过去。福海一见顺心过来,刚想躲,抬头看见师父正瞪着自己,再加上自己这个拾掇法,非得耽误了事儿,也就不好继续负气。马二爷见此情景,扭头看了陈师傅一眼,然后端起茶缸喝了一口酽茶,给自己系上围裙。

饶是有顺心帮忙,这只羊也剔到了晚上快打烊,前边有人吃锅子,羊肉边剔边用,将将供得上。有一些地方实在剔不动,就直接拿斧子剁了下来。两个人一晚上围着一只羊打转,忙得满头大汗,就是不说话。有需要顺心下手的地方,福海就拿手一指。剔完了羊,满手羊油,拿锅底灰好好搓搓手,然后加皂角洗,两个人一前一后,还是不言语。马二爷哭笑不得。李师傅递过两块黏糕给这俩人,自己嘴里塞着一块,呜呜咽咽说:“不行,我吃不了了,大晚上就不该吃,明天还有一只羊腔子,你俩配合挺好,接着受受累。”

福海抬头和顺心对视了一眼,两个人两双眼珠子都绿了。

最后一桌客人走了,红星楼关灯闭户,金黄的炉火归于寂静。门外有赶着出城的马车,马鞭子啪啪抽在马身上,那马颠颠跑起来,马蹄铁敲在地上发出铮铮声。

羊肉剔到第四天上,福海和顺心说话了。有道是说话干活,不忙不累。羊腔子剔起来比之前快了不少。你说顺心穷吧,他不知用什么办法竟然弄来一把白杏干,自己吃了两个,剩下的全给福海了。他也知道之前的事情不怎么仗义。马二爷瞧着他俩把羊腔子剔完,骨是骨,肉是肉,盛在两个大盆里,大手一挥,放顺心走人。

“行了,回你们前面去吧。”

顺心笑了,“我还没待够呢。”

“那你再剔两天?”

“我还是回去吧。”

马上就进五月中了,大明府的会已经接近尾声,许多摊子撤退。红星楼小伙计福海和顺心又蹿出来一趟。他们走在内城墙根底下,看见到处尘土飞扬,人们大声吵嚷,拆卸着半个月前刚刚搭好的棚子架子。两人结伴而行,路过卖零零碎碎的摊子,老板已经不认识他们了,大声向他们推荐只剩半堆的木尜,会末甩手,减价赠彩。福海和顺心一听,脸上有些不自在,趕紧摇头,一个说,买了也是扔到锅底当柴火烧。另一个说,还不如到柴火堆上找块好木头自己剜一个。

地上全是垃圾,卖顶顶糕的小姑娘满花也不在了,前面一览无余,可以一直看到南街口。两个人再往前走已经没有意义,端午节仿佛就在昨天,一场热闹却已经收场。他们要继续回到店里,和锅碗瓢盆厮混,摆弄起煎炒烹炸。红星楼里的日子就是这样,慢慢就把大人给耗老了,把小孩给磨大了。可是日子再淡,也总有擦擦碰碰,平常人家勺子还碰锅沿,更何况饭庄子;日子再烦,楼里的人们也总有盼头,端午节,赶会,下一个,八月节,谁知道又有什么花样儿。