乡村建设行动中农民声音的有效表达与责任效力

2021-07-29张利明

张利明

(华中师范大学中国农村研究院,湖北武汉430079)

1 问题的提出

党的十九届五中全会提出“实施乡村建设行动”,将乡村建设作为新时代推进乡村振兴的重点任务。在此背景下,国家势必进一步投入大量公共财政和资源来建设乡村。为了有效推进乡村建设,需要自上而下的国家投入与自下而上的民众响应相结合,充分激发基层群众的主体自觉性[1]。而要激发基层群众的自觉参与,需要重视农民的声音,有效的农民声音不仅是相互尊重和民主的基础,也是农业和农村发展的真正基础[2]。从现代政治学来看,声音表达发挥着两大功能:交流信息和为决策者提供激励,即公民通过表达告知决策者他们的利益与偏好,并向他们施加压力以对听到的事情做出积极回应[3]3。在中国,党和政府非常重视基层群众的声音和民意表达,“国家各项工作都要贯彻党的群众路线,密切同人民群众的联系,倾听人民呼声,回应人民期待”[4]55,并在农村基层形成了一系列事前、事中和事后的表达体系[5],这对于维护农民群众的民主权利与合法权益发挥了积极作用。

从国际层面看,联合国人权理事会于2018年通过《联合国农民和农村地区其他劳动者权利宣言》,在其中专门强调了农民的表达权,指出:“农民和农村地区其他劳动者……有权以口头、书面或印刷的方式,采取艺术形式或通过其选择的其他任何媒体,在地方、区域、国家和国际层面表达自己的意见。”但在实践层面,研究人员越来越发现农民的声音,特别是发展中国家小农的声音没有被听到,社区和小农户很难发出自己的声音[6],尤其是在影响“政治权力和政策的变化方面”,小农的声音往往很弱或根本不存在[7]。从中国农村基层治理的实践来看,21世纪以来,虽然国家层面不断加大对农村地区的公共建设和投入,但是在“单向度”的行政体系下,农民自下而上的声音表达无法与自上而下的政府投入建立起有效衔接[8],政府主导提供的农村社区公共服务项目与居民需求偏好存在一定偏差[9],使得农村公共建设和公共服务往往陷入“过度供给”和“有效需求不足”的困境。因此,在当前国家着力推进乡村振兴和乡村建设行动的背景下,如何在建设初期就纳入农民声音,使建设议程与农民需求相吻合?什么样的声音表达是有效的?又如何提升农民声音表达的有效性以最大程度降低乡村建设的对抗性成本?本文拟通过梳理相关研究,结合中国乡村建设的实践和案例,对这些问题进行分析。

2 乡村建设与公共物品供给中的农民声音表达

在现代政治学语境中,“声音”往往与表达权、发言权、话语权等公民权利相联系,“声音表达”则与公民参与密切相关,有学者将其称之为“讨论式参与”[10]。在西方国家,公民声音表达最主要的表现形式为“竞争性的投票”,同时将投票权和发言权作为现代民主的主要结构特征[11]。在此语境下,西方国家的声音表达更多体现的是一种对抗性、对立性的国家与公民关系。国内学者普遍将公民的声音表达解释为民意表达,认为民意表达主要指公民个人或群体为满足自身需求表达自己的意见、态度、诉求等,并希望得到有效回应的行为[12]。农民作为一类群体,其声音表达具有自身独特性,在早期研究中,学者们主要研究了农民“冲突型”表达,指出农民群体表达呈现“弱组织性”与“非政治性”特点[13]。近年来,随着国家对农村地区的不断建设和投入,学者们重点关注到公共建设和公共服务中的农民声音表达。在当前乡村建设行动的大背景下,农村公共物品供给中的声音表达问题将更加突出,因此本文将着重从公共物品供给的角度对农民的声音表达研究进行梳理。

2.1 农民声音表达的功能与效应

“声音”一词主要来源于赫希曼(Hirschman)的经典研究,他将声音归类为人们试图施加影响的三种策略之一,认为公民表达他们对公共服务的偏好和意见是向政治系统提供纠正性反馈的基本方式[14]26-29。以此为基础,学者们从不同维度阐述了公共物品供给中农民声音表达的功能与价值,主要体现在三个方面。一是需求表达功能与决策效应。主要指在农村公共物品供给决策和提供过程中,通过“声音”赋予农民权利,使其表达需求偏好和对决策的意见,从而影响福利的供给[15]122。于水认为,有效的声音表达和需求偏好是合理的供给决策的基础,能反映农村基础设施建设中利益相关主体的要求,从而使决策的最终结果向农民利益靠拢[16]。对此,李红梅等人通过研究发现,农民通过参加乡村一级的参与机构为家庭提供了表达其偏好的机会,解决了一些决策中的不匹配问题,从而使公共产品成果更适合农民的需要[17]。二是责任提升功能与问责效应。这主要体现在声音表达与责任制之间的关系,认为农民的声音表达有利于促进公共服务中农民责任意识和问责制的发展。乔纳森·福克斯(Jonathan Fox)通过研究发现,墨西哥在农村地区实行的“公民声音”倡议,在集体行动的支持下,扩大了农民声音的力量,并在一定程度上提供了“软责任制”[18]284-286。夏尔马(Sharma)则通过分析认为,农民表达和发表意见的能力会影响政府的优先事项或治理进程[19]。蔡礼强通过分析公共服务的供给过程,认为从公民权利的角度,农民需要重视表达权,但是从公民责任的角度看,农民也对公共服务的供给质量承担一定的责任[20]。三是共识塑造功能与民主效应。主要指声音表达对于农民塑造规范性共识和促进基层民主发展的功能。阿玛蒂亚·森经过系统分析认为,通过声音和公开讨论有助于建立公共规范,从而形成公民共识[21]255。叶笑云通过分析在中国农村形成的“村民说事”、民主恳谈会、听证会等实践,认为农民通过这些平台进行声音表达和对话,发挥了协商民主的作用,弥补了代议制民主发展不力的缺陷[22]。可见,无论是理论层面还是实践层面,农民声音表达发挥着重要的需求表达、责任提升和共识塑造功能。因此,乡村建设和公共物品供给过程中需要纳入农民的声音,赋予农民充分的表达权。

2.2 农民声音表达的有效性与影响因素

从宏观层面上看,各国通过赋予民众参与权利和提供参与机会,为农民发声创造了条件,这在很大程度上决定了农民声音表达的有效性。但在中观和微观层面上看,并不是所有的表达都是有效的,要实现有效表达,需要一定的条件。对此,学者们从不同维度分析了影响农民声音表达的条件和影响因素。一是政治系统因素与表达有效性。主要指在公共物品供给决策和提供过程中政治系统对农民声音表达的影响。唐任伍、李水金认为,政治系统的“易进入性”是保证农民公开表达与参与的最重要因素,尤其是对于那些处于弱势地位的农民[23]。约茨科夫(Hjortskov)等人分析了政府公共服务政策对农民声音表达的影响,认为政策的“可见度”和“亲近感”至关重要[24]。涂圣伟则指出政治效能感对于农民主动发起表达公共服务需求的行为具有显著影响[25]。二是公共物品类型因素与表达有效性。这主要体现在不同类型的公共物品对农民声音表达的影响。塞缪尔·保罗(Samuel Paul)认为,在一定条件下,那些“无差别性”的公共服务(如饮用水等)有助于声音表达,因为所有人都对其供应和质量感兴趣,那些声音微弱的群体也可以从较强的声音中获益。而“差别化”的服务(如教育方面)不利于声音表达,其外在效果难以获得[26]。三是农民个体因素与表达有效性。这主要指个体条件对于农民声音表达的影响,有学者分析了个体收入、教育和相关属性对于话语权能力的影响,认为穷人和文盲的声音通常最弱,尽管他们的人数可能很多[25]。何包钢、周艳辉通过分析一个村庄的民主恳谈会案例发现,在会议中村干部的表达和发言明显更好,而那些大部分时间在田间劳作的人、外来移民的声音表达通常较差[27]。可以看出,农民声音表达受多种条件和因素的制约,需要结合实际为农民表达创造条件。

2.3 农民声音表达的障碍与困境

从公共建设和公共物品供给的实践层面看,学者们围绕农村基层公共物品的供给,探讨了农民需求表达所面临的现实困境。一是体制性障碍与表达困境,主要指农村公共物品供给中基层行政体制的局限性。基层政府往往习惯于“为民做主”,不注意听取群众声音和意见[28]。对此,折晓叶与陈婴婴着重分析了项目制下的“任务导向型”公共服务困境,即缺乏识别民众服务声音与需求的动力和能力[29]。二是结构性障碍与表达困境。艾曼纽·谢恩斯(Emmanuelle Cheyns)通过研究发现,与其他利益攸关方相比,小农户的声音和关切难以得到考虑,在“等级关系结构”的影响下,小农缺乏代表自己的能力,其声音往往被取代[7]。还有学者分析了声音表达中的“精英偏见内在化”的问题,认为政府在声音表达和利益代表之间往往重视精英的声音,忽视甚至削弱非精英的声音[30]30。邢成举、李小云则着重分析了财政扶贫项目中的“精英俘获”问题,认为在扶贫项目中,精英的意见或偏好具有重要影响,普通农民的意见往往被替代[31]。三是技术性障碍与表达困境。格伦·戴维斯·斯通(Glenn Davis Stone)和安德鲁·弗拉克斯(Andrew Flachs)确定了影响小农声音的三个技术性偏见:信息偏见、个人偏见和短期偏见,即农民在农业服务尤其是技术性服务方面由于受到信息偏差、个人偏见、短期偏好的影响,因此提高农民声音的努力难以获得实质性的改善[32]。

从以上梳理可以看出,国内外学者从不同维度对公共物品供给中农民声音表达的功能与价值、条件与影响因素、障碍与困境等展开研究,取得了丰硕成果,这为本文的研究奠定了良好的理论基础。但现有的研究成果对中国乡村建设实践中农民声音表达的微观描述和系统分析相对缺乏,尤其是对农民有效表达的标准分析不足,对影响农民声音表达的关键因素缺乏进一步的理论建构。本文试图结合实证调查案例,从理论层面上探讨这些问题。

3 乡村建设行动中农民声音表达的实证分析

近年来国家大力推进脱贫攻坚战略和美丽乡村建设,各地在国家战略的指导下促进乡村建设和发展。与此同时,围绕乡村建设该如何建、钱从哪里来又该怎么花、公益事业怎么办等,各地纷纷探索基层治理方式方法,以期发挥群众协商和基层民主的作用,促进乡村建设和发展。

3.1 乡村建设行动中农民声音表达的三种形态

本部分结合湖北省X市C村、湖北省Z县X村、山东省D县X村的实地调研案例,对不同地方乡村建设中农民声音表达实践进行实证分析。根据三个村庄的乡村建设过程和实践,农民的声音表达呈现出三种不同的形态。

第一种,村民议事会下美丽乡村建设中农民声音的“代表性表达”。以湖北省X市C村为例,该村是一个毗邻汉江的农业村,全村共2 900多人,9个村民小组。2017年X市开展美丽乡村示范村建设,虽然C村没有被纳入示范村建设,但在外部支持和内在需要的推动下,村庄2018年自主启动美丽乡村建设,最开始的一项工作是600余万元的土地增减挂钩项目,但由于长期以来C村干群矛盾突出,因此在推进项目的过程中面临重重阻碍。为此,2018年8月在新一届村“两委”的号召下,C村成立了“村民议事会”,选举产生会长1名,副会长2名,每个村民小组推选3个代表,组成27位议事代表。在此基础上,C村村民议事会形成了“党员、群众倡议—村‘两委’提议—村民议事会评议、审议—党员和群众代表大会决议”的议事规则,村民尤其是议事会代表依托村民议事会,对村庄基础设施建设、公益事业建设、乡村振兴事项等发表意见并进行讨论。从声音表达机制来看,C村建立了一套相对完整的议事规则,为村民在各个环节进行声音表达和发表意见提供了条件,但在实地调查和走访中了解到,C村在美丽乡村建设过程中主要由村干部和议事会代表发表意见和讨论,普通村民较少发声,C村的农民表达呈现出“代表性表达”的特点。

第二种,村落理事会与“村落夜话”下脱贫攻坚中农民声音的“多类型表达”。以湖北省Z县X村为例,该村是Z县47个重点贫困村之一,也是市级深度贫困村,全村628户中有235个贫困户,占比37%。由于是重点贫困村,自2015年开始,X村就获得政府大量资金投入,2017年是该村整村推进之年,全年共落实项目资金2 500余万元,开展了道路、安全饮水等公共建设,并发展起了村庄产业。由于当地山大人稀,居住分散,该县自2012年起探索将治理单元下移至村落,并在村落层面上设立村落理事会。2013年X村在11个村落成立了村落理事会,并在各个村落选举产生“两长八员”,即一名党小组长、一名村落理事长和担任八项职责的村落理事,村落理事会对于村落层面的公共事务具有表达权、参与权、决定权,村民也可以依托村落理事来表达诉求。2018年X村响应县里的号召,将基层协商单位下沉至最基层的村落,探索实行“村落夜话”,农民利用闲暇时间参与活动,围绕脱贫攻坚、产业发展、公益事业、邻里纠纷等“大家摆、大家议”,以此来解决问题、达成共识。从农民声音表达的条件来看,X村不仅有以“代表”为主的村落理事会平台,而且形成了“直接表达”的村落夜话平台,农民可以通过多样化的平台表达诉求和看法。

第三种,干部动员下社区化建设中农民声音的“被动表达”。以山东省D县S社区为例,该社区是山东省黄河滩区脱贫迁建4个万人社区之一,涉及12个村10 905人,2018年9月开始,共投资6.2亿元,仅用1年2个月的时间,社区便建设完成。从2020年3月起村民开始入住,截至2020年11月底,所有村民搬迁完成。在搬迁之前,主要由迁建指挥部和各村干部进行动员和做工作,在社区建设过程中,住房面积、房型设计等征求过群众的意愿和意见,社区同时配套了教育、医疗、养老、商业等公共服务设施。可以看出,S社区的建设和搬迁过程非常迅速,公共服务设施建设也相对完善,但建设过程中主要采取干部动员的传统方式,村民往往是被动表达自己的意见和看法,不少村民认为:“社区建设都是政府拿的钱,不是群众的钱,跟上大部队就是,也没什么意见。”

3.2 乡村建设行动中农民声音有效表达的影响因素分析

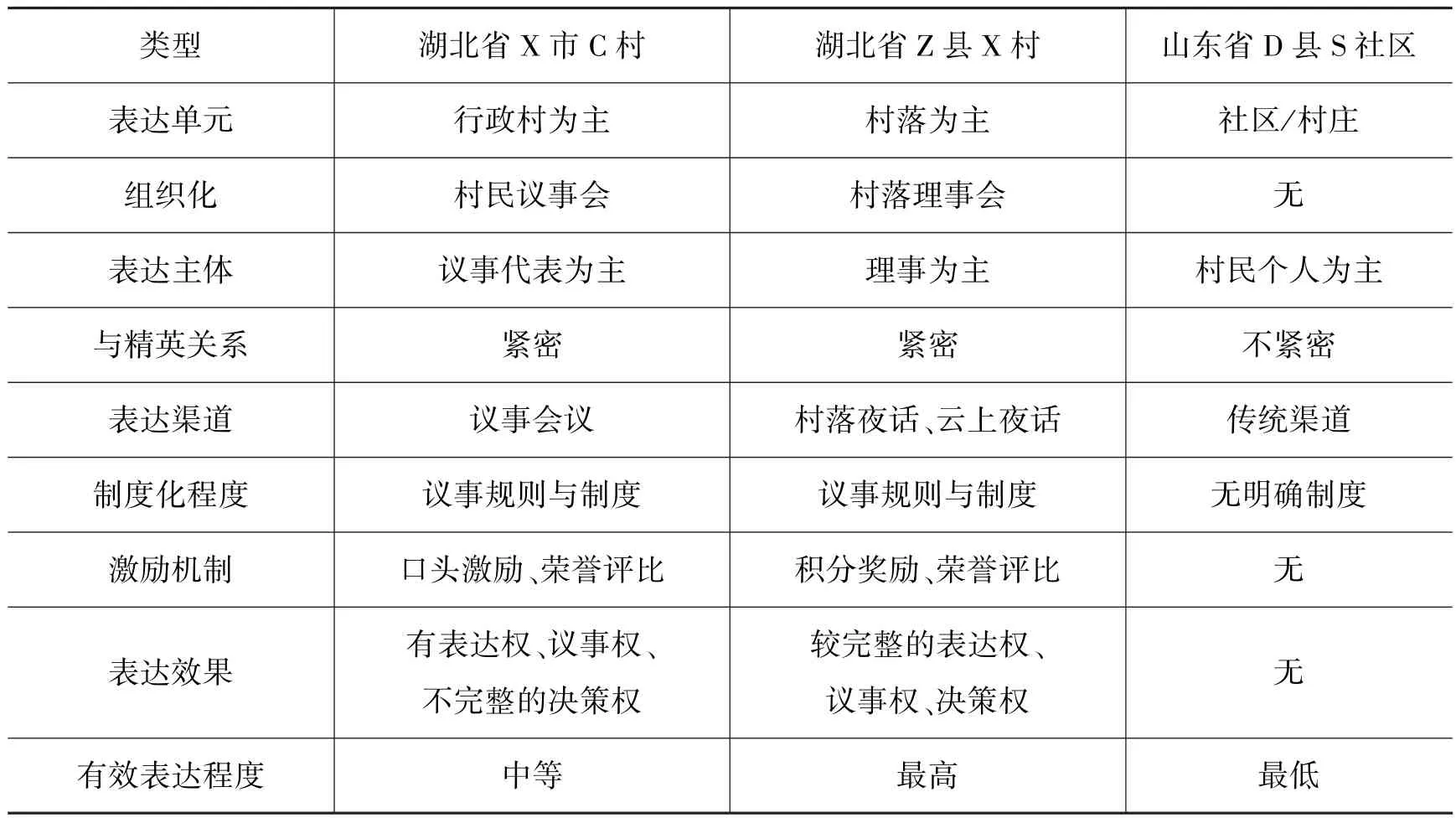

无论是从理论还是现实层面看,声音表达并不总是有效的,而表达的有效性需要一定的条件,其受到诸多因素的制约。结合调研中的三个案例,可以展开进一步的分析(见表1)。

表1 不同类型村庄农民声音表达体系对比

其一,规模与有效表达。从实践层面来看,表达的有效性受规模和范围的影响,一般情况下,规模越小,越容易促进表达,在较小的规模和范围内,农民更愿意表达自己的声音和意见,其声音得到回应的可能性也相对更高,而在规模较大的场景下,个人有效的声音往往容易被稀释掉[11]。例如山东省D县S社区,在成立社区后规模超过了一万人,在这种大规模的社区中,农民声音表达的可能性明显更低;而在X村,村民以村落为单元开展协商议事,规模较小,村民之间的共同利益更为紧密,也更有利于农民发出自己的声音。

其二,非正式组织与有效表达。从理论层面上看,声音呈现出天生的“资源密集型”特点,声音选择更倾向于有更多政治资源的声音。在三个案例当中,C村和X村分别建立了村民议事会和村落理事会,虽然这两者都是非正式的组织,但是在村庄内部,其聚合了村庄的一些能人和有威望者,这使其拥有更多的政治资源和社会网络,因此有利于声音有效表达的形成。同时,依托非正式组织,村民个人可以与村庄中的精英建立更为紧密的联系,议事代表或理事等可以发挥“代表”的作用,促进村民表达自身的诉求。

其三,制度化程度与有效表达。一般而言,明晰、固定的规则和制度有利于促进声音表达,在这种规则和制度的约束下,农民更能明确何时、何事、何处可以进行表达,有了更清晰的期待值,因此更有利于有效表达。三个案例中,C村和X村形成了一套非正式的议事规则和制度,农民可以借助理事会、议事会或村落夜话等平台建立的协商议事规则来发表自己的声音、偏好和诉求,虽然这些表达和讨论规则是非正式的,但也为农民声音表达提供了良好条件。笔者在C村和X村调研过程中发现,无论是C村的村民议事会还是X村的村落理事会/村落夜话均没有固定的召开时间,议程的安排和会议的召开主要是“因事而开”,虽然访谈中了解到村庄近年来召开过不少讨论会和协商会,一些受访农户也反映参加过相关会议,发表过意见和看法,但许多会议没有文字记录或其他档案,因此两个村庄形成的农民声音表达机制的规则化、制度化程度仍然较低。

其四,正向激励与有效表达。在实践层面上,适度的正向激励有利于促进村民的声音表达意愿,在农村地区,“口头激励”对于激发农民声音表达具有重要作用。三个案例中,C村主要以口头奖励和荣誉评比为手段鼓励村民发言和发表意见,通过会议上的口头表扬给村民“好口碑”,同时将发表意见和献言献策纳入村庄“好家庭”“好媳妇”评比活动中,以此鼓励村民“发声”。X村主要以积分奖励和荣誉评比为手段鼓励村民发言,将“为村庄献言献策”纳入公益积分指标和其他荣誉评比活动中,让村民可以从“发声”中获得实实在在的好处。而在S社区,则缺乏鼓励村民发声的激励机制。对于不同激励方式的效果,在C村的访谈中一位干部表示:“一直以来,群众都看重好‘口碑’,口头奖励可以让群众赢得‘好口碑’、赢得威信,这样更有面子、有地位,就会更愿意表达了,这比其他奖励还更有效。”

此外,有效的声音表达还受到表达渠道、个人条件等因素的影响,这一系列的因素共同影响着农民声音有效表达的实现,而综合各个要素可以发现,在三个案例村庄中,X村实现有效表达的程度最高,其次是C村,S社区有效表达的程度最低。

4 结论与思考

在现实生活中,农民的声音表达是纷繁复杂的,有些声音是积极而富有建设性的,而有些可能是消极且有破坏性的。对于乡村建设行动而言,需要的则是有序的、建设性的声音,本文将之称为“有责任的声音”,这种声音一方面赋予农民充分的表达权利和畅通的表达渠道,另一方面这种声音又能发挥建设性作用,能得到集体或政府部门的有效回应。结合理论分析和上述案例,可以进一步探讨乡村建设行动中农民声音表达的理想类型。

4.1 农民声音表达的横向“反弹效应”与责任公民

在实践中,农民的声音表达行为在很大程度上发生在村庄横向内部,反映在农民与村庄横向上的各类主体进行沟通、交流、讨论等。从理论层面上看,农民个人的声音表达取决于他们对预期效果的信念,当声音表达行为有利于农民获得预期收益时,农民更愿意选择行使表达权和发言权,笔者将其称之为声音表达的“反弹效应”。从村庄横向层面上看,这种“反弹效应”越强,越有利于农民声音表达。

农民声音表达横向“反弹效应”的实现也需要满足一定的条件,总体而言包括两大条件,即便利性与承认性。这里的“便利性”主要指在村庄层面上农民能够方便、畅通、低成本地表达自己的意愿和需求,从本文的三个案例来看,较小的规模、代表性的组织、明确的议事规则、正向的激励等为农民表达声音提供了便利条件。“承认性”则主要是指农民不仅可以发声和发言,而且其诉求和观点能够得到其他行为者的承认,同时这种承认可以形成集体决策和决定。这种“承认性”保障了农民可以获得预期收益,从而有利于增强“反弹效应”。从三个案例来看,X村的声音表达体系形成了较为完整的表达权、议事权、决策权,农民的声音容易形成集体决策,因此“承认性”相对最强。

与此同时,这种横向的“反弹效应”在保障农民表达权的同时,也形塑了农民的责任意识,农民通过声音表达反映自身需求和意见,形成集体决策和共识,而这种共识也约束了农民行为,增强了个体的责任感,形成一种“负责的表达”。笔者在C村的深度访谈中了解到,2018年C村进行村庄道路建设,通过村民议事会的决定,由每个小组请3名群众参与到监督施工中来,每人每天给50元的劳务补贴,有的村民对此表示:“不要这个钱,只要让我们看了,有了发言权就可以了,去监督也是我们的责任。”

4.2 农民声音表达的纵向“反馈效应”与责任政府

在乡村建设行动中,农民的声音表达不仅仅是局限于村庄内部事务,其更体现在农民对国家和政府政策、公共服务的需求、看法、意见等方面。夏尔马(Sharma)认为如果国家不对其公民的需求作出反应并维护他们的权利,扩大的声音就不会产生什么影响[19]。在理论层面上,农民的声音表达越能得到政府反馈,其表达的意愿和效果则越强,笔者称之为声音表达的纵向“反馈效应”。这种纵向的“反馈效应”要求政府能够及时回应农民的声音和诉求,而农民通过声音来监督、约束政府,甚至形成一种社会问责,从而提升政府的责任意识。

农民声音表达的纵向“反馈效应”在实践中有不同的形式,包括现场“面对面”的直接回应和定期收集农民的政策反馈意见等。从文中的三个案例来看,三个村庄所开展的乡村建设行动都有政府的积极参与,但尚未形成完善的、强大的“反馈效应”,虽然C村、X村开展的村民议事、村落议事或村落夜话活动有时会有“第一书记”、驻村干部或基层干部参加,在现场回应了农民的一些声音和需求,但是这种回应具有非正式、相对随意的特点。同时,在乡村建设过程中,村庄的建设大多采取“项目制”方式投入,农民大多只能根据项目要求进行申报,难以自主决定自己的需求。同时,乡村建设的项目往往被切割到不同的单位和部门,这又增加了纵向“反馈效应”的成本,降低了“反馈效应”的效率。

4.3 农民声音表达的理想类型与模型建构

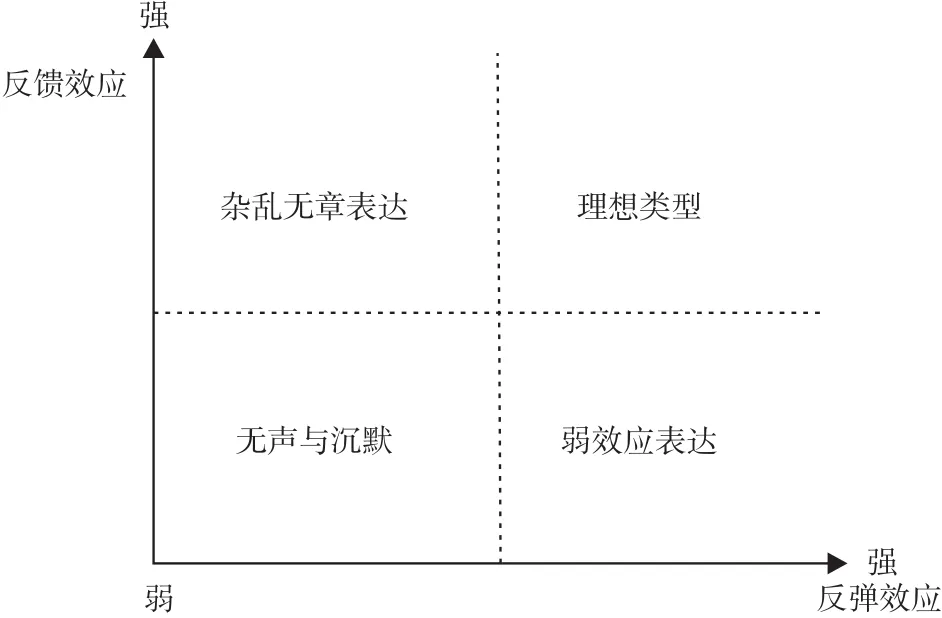

根据上述分析,笔者认为农民声音表达的有效性取决于两大因素,即横向的“反弹效应”和纵向的“反馈效应”,农民声音表达的有效性与横向的“反弹效应”呈正相关关系,与纵向的“反馈效应”也呈正相关关系。根据效应的强弱划分,横向的“反弹效应”与纵向的“反馈效应”会形成不同的组合,从而构建出农民声音表达有效性的理论模型(见图1)。

图1 农民声音表达有效性的理论模型

当“反弹效应”和“反馈效应”都比较强时,会形成农民声音表达的“理想类型”,在这种情况下,农民不仅在村庄横向层面上有效表达自己的声音并形成集体决定,而且这种声音能得到纵向上政府的及时、有效回应,从而形成农民、村庄与政府的良性互动,并促进农民责任和政府责任的双重提升。

当横向“反弹效应”较强,但纵向“反馈效应”较弱时,则会形成“弱效应表达”,在这种情况下,虽然农民可以在村庄内部有效表达并形成决定,但是这种声音和反馈难以获得政府的有效回应,政府的政策也难以根据农民的声音适时调整,这就会降低农民声音表达的功效,从而成为“弱效应的表达”。

当横向“反弹效应”较弱,但纵向“反馈效应”较强时,则会形成“杂乱无章表达”,在这种情况下,虽然政府愿意及时收集和回应农民的反馈声音,但是农民在村庄层面上难以形成有效的声音和共识性的决定,这就可能造成农民的声音表达是“杂乱无章”的、是“不负责任”的。

当横向的“反弹效应”和纵向的“反馈效应”都较弱时,农民则会选择“无声与沉默”。

4.4 在乡村建设行动中促进农民声音有效表达与责任效力的双重提升

从实践层面上看,乡村建设行动作为国家推进乡村振兴战略的重要举措,这种国家干预带有自上而下的行政主导倾向。而为了保障这一行动的有效开展,则需要充分重视基层的声音,通过基层群众充分表达需求及偏好,使建设行动能够有的放矢。与西方国家较为单一的“竞争性投票”表达机制不同,中国农民的声音表达需要立足农村基层实际,将农民的声音表达制度化地纳入基层治理体系中来,各地可以结合自身实际探索多样化、程序化、制度化的声音表达机制,让农民愿意发声、敢于发声、乐于发声。从上述分析可以看出,农民声音的有效表达需要满足一定的条件,这取决于横向的“反弹效应”与纵向的“反馈效应”,当两大效应都较强时,才会形成理想的声音表达。因此,在接下来的乡村建设行动中,各地可以结合自身实际创造条件,在村庄层面提供更加“便利性”与“承认性”的平台和渠道以鼓励农民发声,让农民在表达中、发言中增强责任意识,并自觉主动参与到乡村建设中来;在政府层面上优化和完善反馈机制和回应机制,强化基层政府对农民声音表达的回应性和回应力,由此强化对基层政府的社会问责和群众问责,在这一互动过程中,促进基层声音有效表达与责任效力的双重提升。