新型转运器具联合信息管理转运模式在急危重症患者院内转运中的应用研究

2021-07-29郭晓娟王蓉冒鑫娥柏基香

郭晓娟 王蓉 冒鑫娥 柏基香

(江苏省苏北人民医院 扬州大学临床医学院,江苏 扬州 225001)

急危重症患者通常伴有多脏器功能不全,病情严重而且复杂、病情变化快,随时可能发生生命危险,需要严密的、连续的、全面的监护与治疗[1]。为明确病因、寻求最佳治疗方法,改善预后,患者常常需在医护人员陪同下进行院际或院内转运。医院内转运是抢救急重症患者的重要环节。国内外研究[2-3]报告显示,急重症患者院内转运时总体不良医学事件发生率可高达70%。转运不当易延误病情、二次伤害、发生并发症,甚至导致死亡[4-6]。美国医疗机构将其列为院内十大安全问题之一,已成为全球医疗体系关注重点。全球每年因转运意外导致再次住院、诉讼赔偿、医院获得性感染及额外医疗花费等造成损失约60亿-290亿美元[7]。此外,院内转运不良事件的发生,也不同程度地影响着患者、医护人员及双方医疗关系[8]。因此,如何做好急重症患者院内安全转运有其重要性及必要性。为确保患者院内转运安全,笔者以中华医学会2017年制定的急诊危重症患者院内转运共识[4]为基础,构建了新型转运器具联合信息管理的急危重症患者院内转运模式,以期为患者提供安全、高效、明确的转运机制,提高急危重症患者院内转运效率及质量,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取我院急危重症转运患者为研究对象,以2019年10月-12月423例院内转运的急危重症患者为对照组,采取本院常规转运方式转运。以2020年1-3月间445例院内转运的急危重症患者为观察组,在本院常规转运方式的基础上,采取新型转运器具(转运床用仪器放置架)联合信息管理方案(电子转运核查单、电子转运交接单、时间腕带等)进行转运。纳入标准:(1)患者年龄≥18岁。(2)符合转运分级标准的Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级标准[4]。(3)病情危重,需要进行院内转运的患者[9]。(4)患者及家属知晓转运风险,同意转运并签署知情同意书。排除标准:(1)心跳、呼吸停止。(2)有紧急气管插管指征,但尚未插管(主要考虑确保患者生命安全为主,暂不适宜转运)。(3)血流动力学极其不稳定,但尚未使用药物(主要考虑确保患者生命安全为主,暂不适宜转运)。(4)病情较轻者。对照组中男252例,女171例;病情分级中Ⅰ级152例,Ⅱ级196例,Ⅲ级75例;呼吸系统疾病155例,神经系统疾病97例,循环系统疾病109例,消化系统疾病43例,其他19例;转运目的中,转病区241例,检查97例,手术85例。观察组中男286例,女159例;病情分级中Ⅰ级173例,Ⅱ级201例,Ⅲ级71例;呼吸系统疾病142例,神经系统疾病108例,循环系统疾病134例,消化系统疾病51例,其他10例;转运目的中,转病区278例,检查103例,手术64例。两组患者基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1对照组 采用本院常规转运方式。具体措施如下:(1)管床医生评估患者病情,决定是否转运,告知患者及家属转运的必要性。(2)患者及家属同意转运并签署知情同意书后,由护士准备转运途中患者接受持续治疗的设备和药物,填写转运交接单,准备转运。(3)告知接收科室患者的疾病诊断、相关检查治疗情况、需准备的相关物品及预计转运时间,以做好接收准备。(4)由1名护士及1名医生实施转运,转运前将转运所需监护仪、输液泵及推注泵等置于转运床患者双腿之间,转运氧气瓶挂于转运床右侧床头,所需抢救备用药品放于转运车下层,转运呼吸机置于另一个转运架上。(5)转运途中密切观察患者的病情变化;到达接收科室时,妥善安置患者,并与对方科室做好病情、治疗、用药、检查、皮肤及管道的交接工作,完善纸质版转科交接单的填写。

1.2.2观察组 在常规转运方式的基础上,构建新型转运器具(转运床用仪器放置架)联合信息管理(电子转运核查单、电子转运交接单及时间腕带等)模式进行院内转运,新型转运器具联合信息管理转运流程图,见图1。

图1 新型转运器具联合信息管理转运流程图

1.2.2.1转运前使用电子转运核查单完善风险评估及转运准备 医护人员应用电子转运核查单对准备转运的急危重症患者逐条核查及勾选。若核查单“风险因素识别”栏中,患者满足条目中标注的任一风险因素,则提示其有转运风险,责任护士告知医生,并由医生决定是否继续转运,若仍需转运则医护陪同转运。当护士在“患者准备”“陪送人员”“组织沟通”“仪器设备准备”“药品准备” 5部分核查出准备不足之处时,则需按照核查单的要求完善不足内容方可继续转运。

1.2.2.2细化转运流程,做好转运交接工作 运用基于SBAR标准化沟通模式[10]的急重症患者电子转运交接单进行院内转运交接。其内容涵盖转运分级评估、转运前准备、转运中观察处理、转运后评价等模块,借助信息化查检、统计、分析、改进,设计完善的分级转运方案。使用电子转运交接单后,交接单中相关信息可从患者信息系统一键导入,接收科室医护人员可于患者到达前预先了解患者相关病情、治疗、用药以及管道等情况,并及早做好人员、床位、仪器设备及药品的准备。患者转运到达时,接收科室对照电子转运交接单核查,规范患者交接流程。

1.2.2.3时间记录腕带的应用 时间记录腕带是一种设计轻巧的可将患者救治时间节点进行记录的便携式记录仪,可直接佩戴于患者手腕。腕带由3部分构成:触屏区域、功能按钮区域、接口区域,见图2。医生开具院内转运医嘱后即为患者佩戴时间记录腕带,选择需要记录的科室、时间节点。腕表的时间会自动与互联网的时间保持同步,所有科室采用相同的时间评价系统,确保记录的时间准确无误。医护人员可优先安排等待时间较长或病情危重急需行相关急诊检查、手术、介入治疗的患者尽早进行院内转运。接收科室在接收患者时可通过数据终端了解患者发病时间、已行检查等,根据患者病情决定下一步的诊治方案。

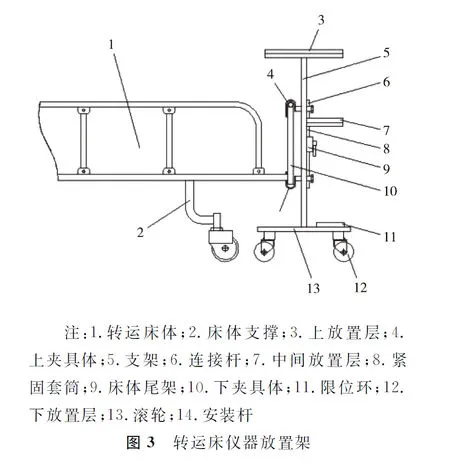

1.2.2.4转运新型转运器具的应用 急危重症患者转运过程中往往需各类仪器设备予生命支持,有研究显示在急危重症患者转运过程中氧气的中断和监护仪的故障排在仪器设备故障首位,均占44.64%[11]。因而仪器设备运行状况是转运过程中需重点关注的环节。使用笔者自行设计的转运床用仪器放置架,见图3。可将患者转运过程中所需用及备用仪器设备妥善固定于放置架,小型氧气桶置于床尾固定架,转运人员随时可通过置于仪器放置架上的监护仪器监测患者生命体征,从而减少不良事件的发生,一定程度上为患者转运提供安全保障。

1.3评价指标

1.3.1过程指标 (1)评估及交接漏项项目数。(2)接受科室二次电话询问次数。

1.3.2结果指标 (1)转运时间:从转运医嘱下达到准备工作完成所需时间,完成不同级别急危重患者转运过程耗时。观察终点:以患者院内转运结束作为观察终点。(2)转运不良事件发生率=(不良事件数∕危重患者转运数)× 100%。本研究转运不良事件范围如下:意识改变、生命体征改变、管道/输液不畅、意外拔管、跌倒/坠床。(3)满意度:自制信息化满意度调查问卷。患者家属满意度=(满意的条款数∕满意度调查总项目数)×100%,内容包括:转运装备舒适度、转运物品准备齐全性、转运及时性、转运安全性、转运过程中对患者的关怀等。接收科室满意度=(满意的条款数∕满意度调查总项目数)×100%,内容包括:提前通知情况(患者病情、生命体征、管路情况、呼吸循环支持情况、接收准备的仪器设备与药物等)、到达后交接内容(途中发生事件、生命体征、用药、危急值、皮肤等)、协助安置患者等。将满意度总分划分为非常满意、比较满意及不满意,划分标准为,非常满意:≥90分,比较满意:≥80分,不满意:<80分。

1.4质量控制 对急危重症系统护理人员进行电子转运核查单、电子转运交接单、时间记录腕带、床用仪器放置架的使用培训,督查培训效果,并进行考核。采用情景模拟结合客观结构化临床技能考核模式对团队成员进行培训考核,考核合格后方进行资格准入。严格的培训和考核提高了急危重症系统护理人员的业务能力和水平,培养了合格的转运交接执行者,促使急危重症系统护理人员达到同质化专业水平,保证了患者的安全,降低了转运交接的缺陷及纠纷的发生率[12]。

2 结果

2.1两组患者院内转运耗时比较 见表1。

表1 两组患者院内转运耗时比较 min

2.2两组交接漏项、接收科室二次电话询问次数 见表2。

表2 两组交接漏项、接收科室二次电话询问次数

2.3两组患者院内转运不良事件发生情况比较 见表3。

表3 两组患者院内转运不良事件发生情况比较 例(%)

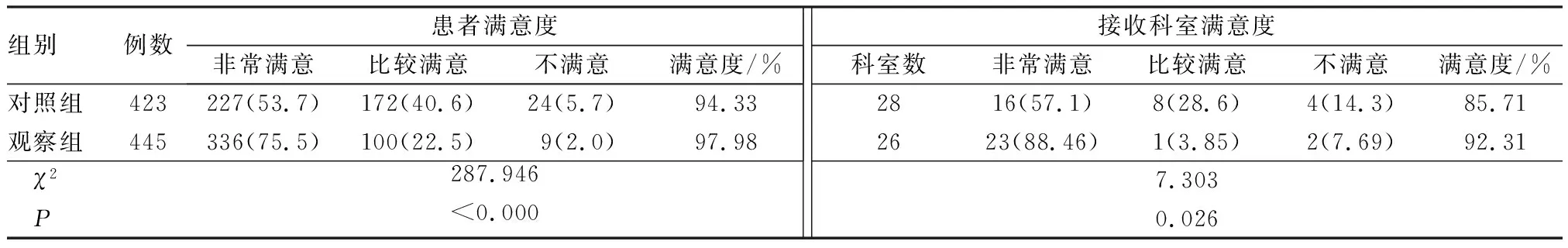

2.4两组患者及接收科室满意度比较 见表4。

表4 两组患者及接收科室满意度比较 例(%)

3 讨论

3.1基于新型转运器具联合信息管理的转运模式有效缩短了急危重症患者转运时间 马莉等[13]的研究显示因急危重症患者病因及伤情变化未知,转运用时长是急危重症患者发生院内转运不良事件的危险因素之一,耗时越长,患者在转运途中发生不良事件的可能性越大[14-15]。因此,对转运途中各时间节点严格管理是相关流程建设和优劣评价的重要参照指标[16-17]。本研究中电子转运核查单及转运床用仪器放置架等的使用使得转运准备工作齐全、简洁、明确,有效缩短了转运准备时间。使用时间记录腕带增强了转运科室宏观上对转运流程的把控,还使转运科室从主观上更强化时间观念,从而有效缩短转运时间。本研究中观察组患者院内转运平均准备时间及总耗时少于对照组,差异有统计学意义,而两组患者转运途中所需时间无统计学差异,这可能与两组转运护士均熟悉医院科室分布、医院道路布局选择转运最优路线有关。

3.2基于新型转运器具联合信息管理的转运模式降低了院内转运不良事件发生率 优化急危重症患者院内转运流程可降低不良事件发生率,提高急危重症患者院内转运安全性[18]。研究[19]显示使用危重患者转运核查单转运期间不良事件总的发生率由37.85%下降至18.99%。使用以转运指南为基础的转运核查单从细节上保证转运安全[20]。本研究中转出科室对照电子转运核查单进行转运工作可确保患者、陪送人员、转运设备、管路、药品、病历等准确,同时电子转运交接单可有效规避纸质单缺页、印刷错误、填写字迹模糊等问题,降低转运不良事件的发生;应用转运床用仪器放置架可妥善安置仪器,规避转运途中因外力等不可控因素发生仪器碰撞损坏、固定不稳、接头脱落等意外,同时为监护类仪器提供平稳环境便于观察患者的生命体征,降低转运风险、保障患者安全。刘晓颖等[21]研究发现通过对急危重症患者实施标准化院内分级转运体系,转运平均耗时减少,转运不良事件发生率降低,这与本研究结果一致。

3.3基于新型转运器具联合信息管理的转运模式提高了院内安全转运效率 刘学英等[19]研究表明,系统评估和预设干预措施可将潜在隐患消除于实施转运前,以此降低转运风险。本研究中信息管理可解决一系列信息统筹潜在问题[22]。

3.3.1数据可靠性 信息采集时,时间记录腕带或数据终端等自动化手段获取各转运环节时间信息、转运科室,有效弥补时间信息失真或缺失短板。信息完整后一键提交实现全院共享,接收科室系统查询后第一时间知晓患者信息,进而根据患者病情做好各项接收准备工作。

3.3.2数据全面性 电子转运交接单可及时、准确、全面地了解患者的病情诊断、治疗用药、相关检查信息等,对医疗护理诊断具有明确的现实意义。同时可有效帮助医护人员缩短准备时间、有序核查确保转运安全性及高效性;一定程度上还可减少急危重症科室护士书写压力与失误,提高评估效率,充分完善评估及转运准备,确保患者转运安全。

3.4基于新型转运器具联合信息管理的转运模式提高了患者家属及接收科室满意度 本研究针对院内转运建立的新型转运器具联合信息管理的转运模式,通过采取一系列护理安全措施,患者满意率提高到97.98%,不良事件的发生率降低到5.62%。得益于运用新型转运模式保障患者转运安全,同时护士在转运途中能及时与家属解释与沟通,建立相互信任的护患关系,减少纠纷发生。使用基于SBAR沟通模式的电子转运交接单使转运科室能与接收科室沟通到位,接受科室能预先充分准备接诊患者。

综上所述,急危重症患者院内转运尽管耗时短暂,却是救治过程中不可忽略的重要环节。通过规划和考虑与转运相关的潜在问题,可以帮助减少转运途中的压力和风险[23]。本研究通过构建新型转运器具联合信息管理转运模式有效缩短了院内转运时间,一定程度上预防并减少不良事件发生,提高了院内转运安全性与转运质量,让患者及家属感受到安全、满意的优质护理服务。跨科室合作模式是进一步改善医疗服务行动的必然趋势[24],但在急重症患者转运中,基于多学科诊疗协作模式的急诊危重症患者标准化院内分级转运体系构建方案、团队分工和职责、分级转运方案各环节有机结合制度与流程是本研究亟需进一步解决与探讨的方向。