规天矩地:汉墓建筑布局的典型形式与意义

2021-07-29姜生马源

姜 生 马 源

(四川大学 文化科技协同创新研发中心,成都 610065;四川大学 历史文化学院,成都 610065)

建筑不应被约简为技术驱动物质过程的累积物;相反,建筑乃是特定思想观念的物化呈现。当我们把注意力转向古代建筑,思想观念内在支配的图景便清晰显现在我们面前。东汉张衡《东京赋》述明堂、辟雍、灵台三宫之营造:“乃营三宫,布政颁常。复庙重屋,八达九房。规天矩地,授时顺乡。”李善注引《礼记》释“复庙重屋”曰:“复庙、重檐、达乡,谓天子庙饰也”;又注“规天矩地”云:“谓宫室之饰,圆者象天,方者则地也。……范子曰:天者,阳也,规也;地者,阴也,矩也。《三辅黄图》曰:‘明堂,方象地,圆象天。’”(1)萧统编,李善等注:《六臣注文选》,北京:中华书局,2012年,第68页。明言其时汉帝国最重要的几处大型礼制建筑,正是采用天子制度“规天矩地”之作。所谓“规天矩地”者,即指建筑之布局营造需采用特定的形式以法拟天地,以便天子顺应天地四时之运行,制定相应的政令并进行相应的活动。其中,用以法拟天地的最重要的元素便是方、圆之象,而规、矩作为画圆画方的工具自然具有类似的指代意义,构成“天地—阴阳—方圆—规矩”之整套对应和象征体系。

中国古代礼制建筑通过“象天法地”以“交通天地”的意图非常明显:“古人认为天圆地方,又以为祭天是天人之间的交通,故把祭天的明堂的图案设计成方圆图形的反复重叠……汉以后历代所建明堂虽形制各异,但脱不了方圆图形的大轮廓,直到明清的祭天圆丘,仍是以外方内圆表示天地交通之义。”(2)傅熹年:《中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究》,北京:中国建筑工业出版社,2001年,第39页。实际上,汉墓建筑(3)本文讨论的“汉墓建筑”及相关概念,专指汉代墓葬的地下建筑单位,不包括封土、墓阙、寝殿、祠堂、陵园等地上建筑和相关设施。亦使用了类似的布局形式和象征,由此获得完整又严谨的“象天法地”进而“交通天地”的神学功用和意义,使汉墓超越单纯的容棺之处和葬死之所,成为汉人实现最终梦想的“神宫”。(4)长期以来,对墓葬空间性质的认识流于世俗层面,笔者通过对众多汉墓所存画像内容的研究,透过宗教视角重新识读出汉墓以大量仪式符号架设“炼形之宫”的用意,揭示出其中蕴含的“先死后蜕”“太阴炼形”之成仙信仰与仪轨,及其“生命转化器”的功能属性,汉墓因此成为汉人由死而仙的神圣空间(参见姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》,北京:科学出版社,2016年);日本学者关野贞在调查乐浪、带方时代汉墓时,发现其墓室内均有砖构穹窿顶,其砖大小形制与太仓集古馆所藏与典籍所载的中国本土出土砖一致,从砖面铭文可知墓内玄室在当时被称为“宫室、神室、玄宫等”([日]关野贞著,胡稹、于珊珊译:《中国古代建筑与艺术》,北京:中国画报出版社,2017年,第77~78页);是为“神宫”。

一、 规矩方圆:汉墓建筑布局的形式

对于汉墓建筑布局形式的研究,一般以不同的平面样式为墓葬形制的主要特征,讨论和归纳墓葬的不同类型,探究以分期和分区为主要内容的墓葬文化(5)典型研究如中国科学院考古研究所编:《洛阳烧沟汉墓》,北京:科学出版社,1959年;俞伟超:《汉代诸侯王和列侯墓葬的形制分析——兼论“周制”、“汉制”与“晋制”的三阶段性》,《先秦两汉考古学论集》,北京:文物出版社,1985年,第117~124页。;或侧重利用墓葬留存资料,复原汉代地面建筑的布局及发展(6)相关研究综述可参见张家泰:《汉代建筑若干问题试析》(上),《文物建筑》2007年第1辑;张家泰:《汉代建筑若干问题试析》(下),《文物建筑》2009年第3辑;白明辉、吕红医、杜亚雷:《筚路蓝缕以启后学——中原地区汉代建筑研究综述》,《中外建筑》2015年第2期。;或从艺术史的角度讨论“墓室建筑空间”的构成(7)如林伟正:《试论“墓室建筑空间”——从视觉性到物质性的历史发展》,[美]巫鸿主编:《古代墓葬美术研究(第四辑)》,长沙:湖南美术出版社,2017年。;也有学者研究发现,汉墓平面存在整尺设计的特点,并且可能存在一定的比例规律(8)具体参见[日]关野贞著,胡稹、于珊珊译:《中国古代建筑与艺术》,第217页;程建军:《试从秦汉城市规划与建筑制度分析“秦造船工场遗址”的性质》,广东省立中山图书馆编:《“广州秦汉造船遗址”学术争鸣集》,北京:中国建筑工业出版社,2002年,第322页;林哲:《广州象岗西汉南越王墓墓室平面尺度浅析》,《南方建筑》2013年第2期。;但这些似乎都未触碰到汉墓建筑布局的具体形式及意义。或许我们需要先问:汉墓建筑布局的形式特征是什么?

梁思成在总结中国建筑形制特征时,曾专门指出中国古代建筑着重“布署规制”而忽略立面形状的特点:

先秦西汉传记所载建筑,率重其名称方位,布署规制,鲜涉殿堂之结构。嗣后建筑之见于史籍者,多见于五行志及礼仪志中。记宫苑、寺观亦皆详其平面布署制度,而略其立面形状及结构。均足以证明政治、宗法、风俗、礼仪、佛道、风水等中国思想精神之寄托于建筑平面之分布上者,固尤深于其他单位构成之因素也。(9)梁思成:《中国建筑史》,北京:三联书店,2011年,第10页。

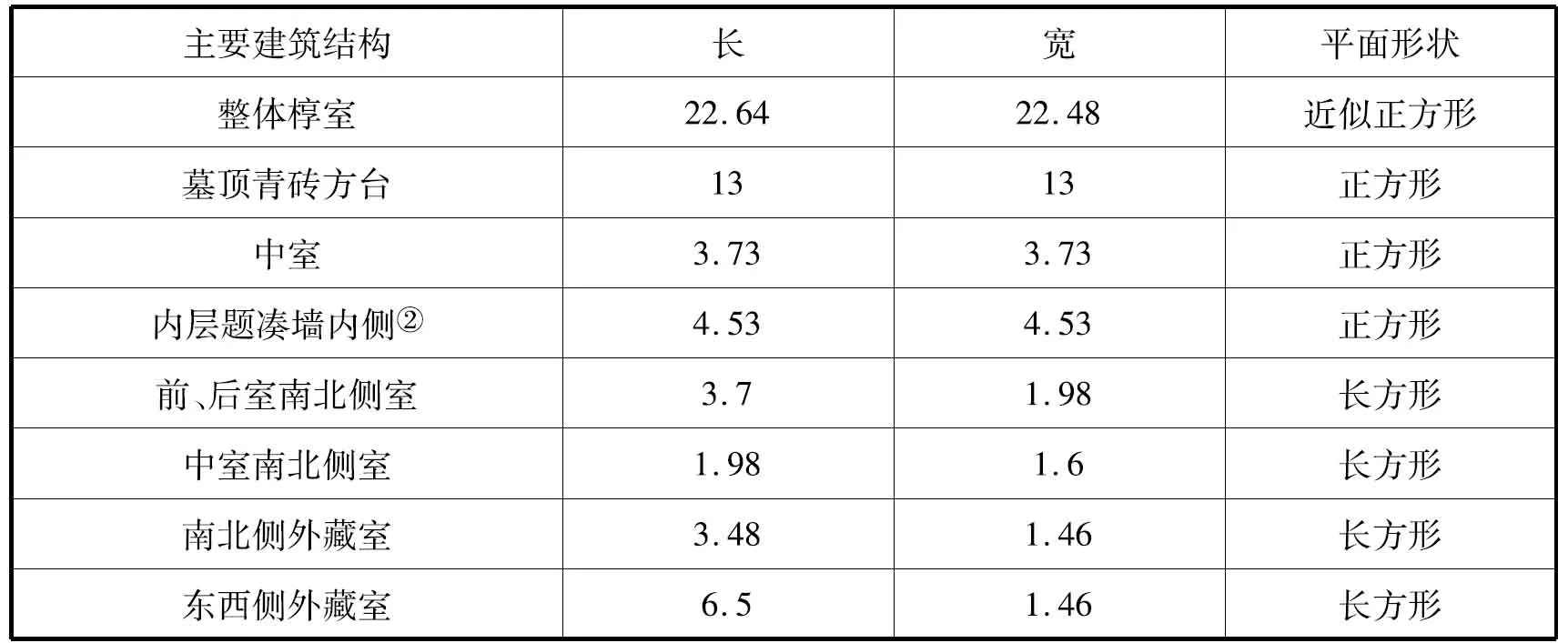

图1 方圆作图基本构图比例和

比较遗憾的是,这一系列研究所涉及的墓葬建筑部分,仅包括墓葬的地上建筑遗址和遗迹,如陵园、寝殿、封土和墓阙等,并未考虑地下埋葬设施的情况。实际上,近几十年相继发掘了数十座建筑规模宏大、布局结构复杂的汉代高等级墓葬,为研究汉墓建筑布局的形式和意义积累了丰富的材料。虽然作为最高等级墓葬建筑代表的帝陵无一发掘,但是作为汉代天子专用“乘舆制度”(11)《汉书·霍光传》:“光薨,上及皇太后亲临光丧。……赐金钱、缯絮、绣被百领,衣五十箧,璧、珠玑、玉衣,梓宫、便房、黄肠题凑各一具,枞木外藏椁十五具。东园温明,皆如乘舆制度。”班固撰,颜师古注:《霍光金日磾传》,《汉书》卷68,北京:中华书局,1962年,第2948页。的黄肠题凑葬制却在诸侯王墓中多有发现。黄肠题凑墓往往建筑结构复杂、平面布局规整,显示出严谨的规划设计思想,较之结构和配置都非常简单的平民墓葬,可谓留存了更为丰富和典型的汉墓建筑形式和意义表达。在此基础上,借鉴建筑史界对实测图进行几何作图与数据分析以寻找设计和构图规律的方法,对二十多座大型汉墓建筑的平面布局进行了大量作图和分析(12)其中包括7座黄肠题凑墓和16座回廊墓,墓葬年代从西汉早期到东汉晚期,等级规模从诸侯王墓、列侯墓到二千石及以下官吏墓均有涉及,更多内容将陆续撰文介绍。,发现其中蕴含着与汉代地上建筑类似的构图规律和比例,同样是通过灵活运用规矩和方圆作图来完成整体规划和设计,方圆设计元素的交替使用由此成为汉墓建筑平面布局的典型形式和主要特征。

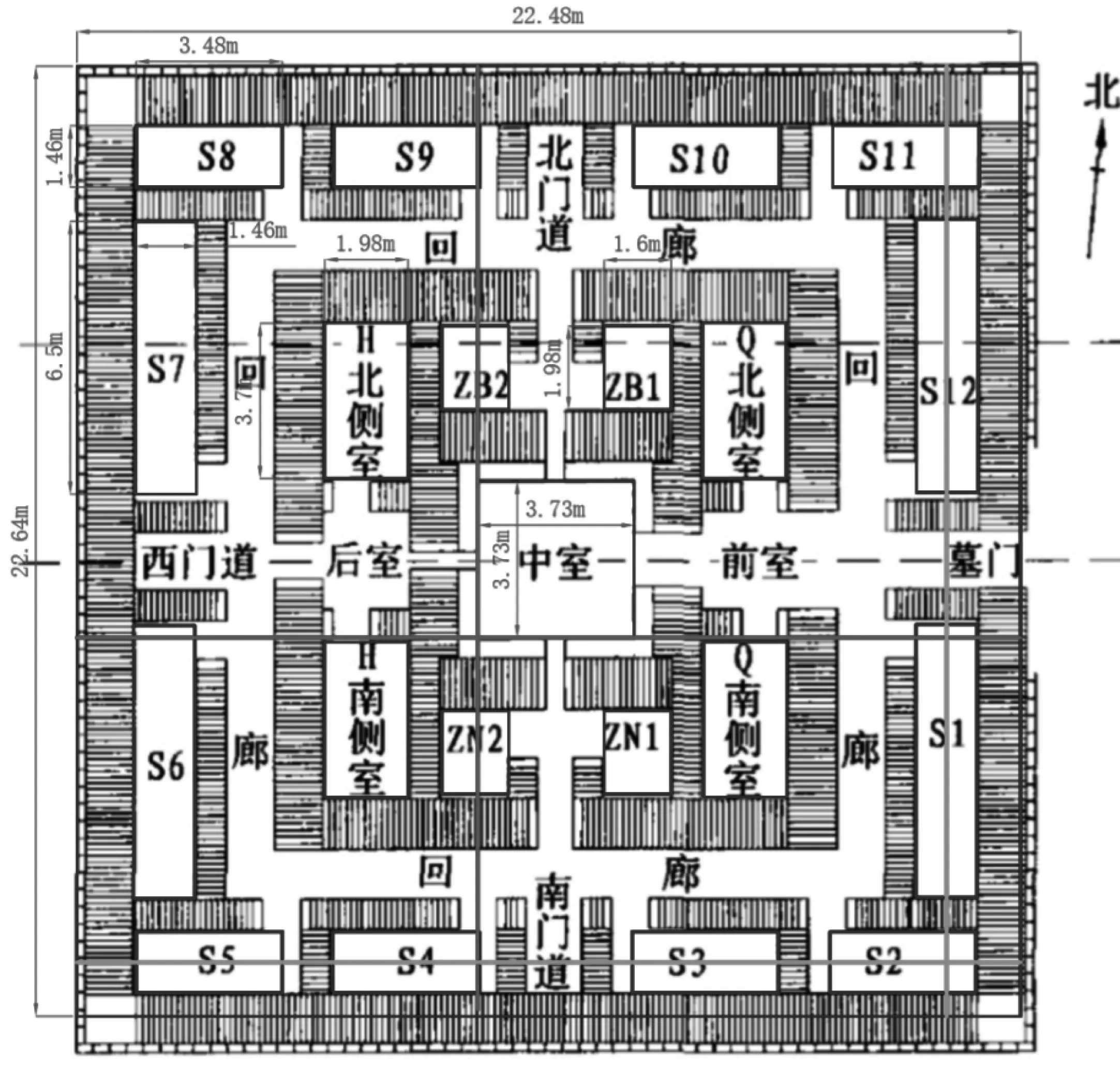

以最具代表性的山东省定陶县灵圣湖汉墓(13)山东省文物考古研究所、菏泽市文物管理处、定陶县文管处:《山东定陶县灵圣湖汉墓》,《考古》2012年第7期。的平面布局为例进行说明。定陶灵圣湖汉墓的整个椁室为一座大型“黄肠题凑”木构建筑,由前、中、后三个墓室和侧道、门道、回廊、外藏室和三重题凑墙组成(图2),其中出土的“黄肠题凑”是迄今发现的“规模最大、规格最高、保存最好”者。该墓从封土、墓圹到整个椁室和棺室(中室),甚至是顶部特意设计的青砖防护台,平面均为正方形;而以棺室为中心,由黄肠木垒砌的三重题凑墙又层层围合构成了多重同形心分布的正方形空间,其间通过小枋木垒砌的间隔壁作以划分和组织,各外藏室间隔壁与中层题凑墙之间的回廊环绕一周,两侧有序地安排着各个侧室、外藏室及相通的甬道、门道等附属设施,构成高度对称的正方形平面布局。根据墓葬结构及其相关出土信息推断,墓葬年代应为西汉晚期,墓主人很有可能为汉哀帝生母——帝太后丁姬。(14)关于墓主身份的推断可另参见刘瑞:《定陶汉墓墓主考辩》,《中国文物报》2012年1月6日,第6版;盘霄远:《山东定陶灵圣湖汉墓墓主身份研究》,《赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版)》2014年第2期。据《汉书·外戚传》载,丁氏在哀帝即位后被奉为太后,于建平二年(公元前5年)去世,哀帝亲言“孝子事亡如事存,帝太后宜起陵恭皇之园”,于是“发陈留、济阴近郡国五万人穿复土”,“遣大司马票骑将军明东送葬于定陶,贵震山东”,极尽尊崇。(15)班固撰,颜师古注:《哀帝纪》,《汉书》卷11,第339页;《外戚传》,《汉书》卷97,第4003页。目前西汉帝陵均未发掘,而定陶灵圣湖汉墓因其结构复杂、建筑考究,规模和级别都明显高于以往发现的结构类似的汉代诸侯王墓,被寄希望为“研究西汉帝陵唯一标本”。(16)《定陶灵圣湖汉墓——研究西汉帝陵唯一标本》,《齐鲁晚报》2013年4月24日。

图2 定陶灵圣湖汉墓平面图校正(17)底图来源于《考古》2012年第7期。

从多个角度可以注意到,定陶灵圣湖汉墓的等级规格远超同时期的汉代诸侯王墓。此前发掘的黄肠题凑墓都只有一重“黄肠题凑”结构,《汉书·霍光传》载霍光获赐“乘舆制度”为“梓宫、便房、黄肠题凑各一具”,刘瑞由此推测,既然存在“黄肠题凑各一具”的情况,按理应有多具“黄肠题凑”的存在,且最有可能出现在帝陵之中,其布局方式应与目前发现的汉代诸侯王墓中多重梓宫相套布置的方法类似。(18)刘瑞、刘涛:《西汉诸侯王陵墓制度研究》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第380~381页。灵圣湖汉墓三重黄肠题凑墙层层相套的布局,完全符合其推断。刘德增通过统计、对比多座黄肠题凑墓的木料用材指出,“用以体现尊卑关系的,当是用材总量和堆砌层次之多寡”。(19)刘德增:《也谈汉代“黄肠题凑”葬制》,《考古》1987年第4期。灵圣湖汉墓的题凑墙黄肠木共计有20994根,木椁墓室用木材总量约为2200立方,均远超同类型墓葬。(20)其他墓葬题凑木用材统计见何旭红:《“黄肠题凑”制与“题凑”制——对汉代“黄肠题凑”葬制的新认识》,《湖南省博物馆馆刊》第四辑,2007年。其中长沙望城坡M1题凑木数量与考古报告略有出入,以报告为准。长沙市文物考古研究所、长沙简牍博物馆:《湖南长沙望城坡西汉渔阳墓发掘简报》,《文物》2010年第4期。又《汉旧仪》载天子营陵,“天子即位,明年,将作大匠营陵地……内梓棺柏黄肠题凑,以次百官藏毕。其设四通羡门,容大车六马”,(21)孙星衍等辑,周天游点校:《汉官六种》,北京:中华书局,1990年,第106页。而灵圣湖汉墓除东侧主墓道外,其他三侧也均设有象征性墓道,墓门大小与主墓门一致,整体设置近似“四通羡门”,正是帝制墓的规制特征。

为方便作图分析,列表整理报告中给出的灵圣湖汉墓的主要建筑结构尺寸(表1),并以结构明确的中室尺寸为校正基准线,对平面图进行尺寸校正(图2)。(22)即以中室的实测尺寸为吻合标准,将平面图进行1∶1的放缩,进而绘制各主要建筑结构的实际尺寸框架,判断其与图示的吻合对应情况。由校正图可得,中室南北两侧的四个侧室(图示ZN1、ZN2、ZB1、ZB2)和前、后室南北两侧的四个侧室,其图示与实际尺寸吻合较好,但回廊外分布的12个外藏室(图示S1~S12)和整体墓室,其图示与实际尺寸存在较大偏差。细查报告给出的全部尺寸数据,发现可通过累积计算图中两处红线和绿线标识经过的墓室中央和四周的结构尺寸,得到正方形墓室的整体尺寸,结果分别为21.91米和22.4米(23)各外藏室间隔壁厚0.7米,各题凑墙厚1.15米,中室壁板厚0.4米,实地考察所得回廊南北侧外藏室图示S2~S5、S8~S11长应为3.98米。,出入0.49米。由实地考察可知,灵圣湖汉墓的墓室结构保存极为完好,特别是中室四周和回廊两侧墙壁,虽由不同规格的枋木端头向内垒砌而成,但外部墙面平整光滑无明显缺损,红线所经与绿线所经处累积计算所得的长度出入,更有可能为测量室内尺寸累积的误差所致。报告给出的墓室通长22.64米、通宽22.48米,应包含了垒砌于木构墓室周边用以封护的单砖尺寸(厚9~10.3厘米),再考虑木构墓室在地下的保存条件和误差的容许范围,墓室的通长与通宽应可视作相等(即整体平面形状应为标准正方形);综合以上考虑,推定此正方形墓室边长为22.4米比较合理。故以22.4米为木构墓室的边长,以中室为对称中心,以结构最明显、保存情况最好的三层题凑墙的位置尺寸为定位重点,重新绘制灵圣湖汉墓平面图,并进行作图分析。具体分析如下:

表1 定陶灵圣湖汉墓主要建筑结构尺寸(单位:m)

(1) 平面分析图一(图3):整个墓室以中室为中心,由三层题凑墙和回廊内外侧分割和围合成多重同形心正方形平面,主要包括内层题凑墙内侧正方形、中层题凑墙外侧正方形、中层题凑墙内侧正方形、回廊外侧正方形和最外层题凑墙外侧正方形。以黄肠题凑木长度1.15米为基本模数网格单元尺寸、以内层题凑墙内侧边长4.53米为扩大模数网格单元尺寸(24)即基本模数网格和扩大模数网格的参数分别为1.15m×1.15m和4.53m×4.53m,与网格边线相吻合的墓室结构尺寸均为1.15米和4.53米的整数倍数。,绘制两种平面网格图叠加于墓室平面图。发现内层题凑墙内侧、中层题凑墙内外侧、回廊内外侧等主要建筑结构的边界与基本模数网格线吻合较好,且中室(内层题凑墙内侧)边长和中层题凑墙外侧构成的正方形边长,以及最外层题凑墙外侧构成的正方形边长,三者之间存在明显的比例关系。内层题凑墙内侧边长占基本模数网格4格,作为扩大模数A;中层题凑墙外侧正方形边长12格,等于3A;外层题凑墙外侧正方形边长约20格,近于5A;故内层题凑墙内侧边长∶中层题凑墙外侧正方形边长∶最外层题凑墙外侧正方形边长≈1∶3∶5。

图3 定陶灵圣湖汉墓平面分析图一

图4 定陶灵圣湖汉墓平面分析图二

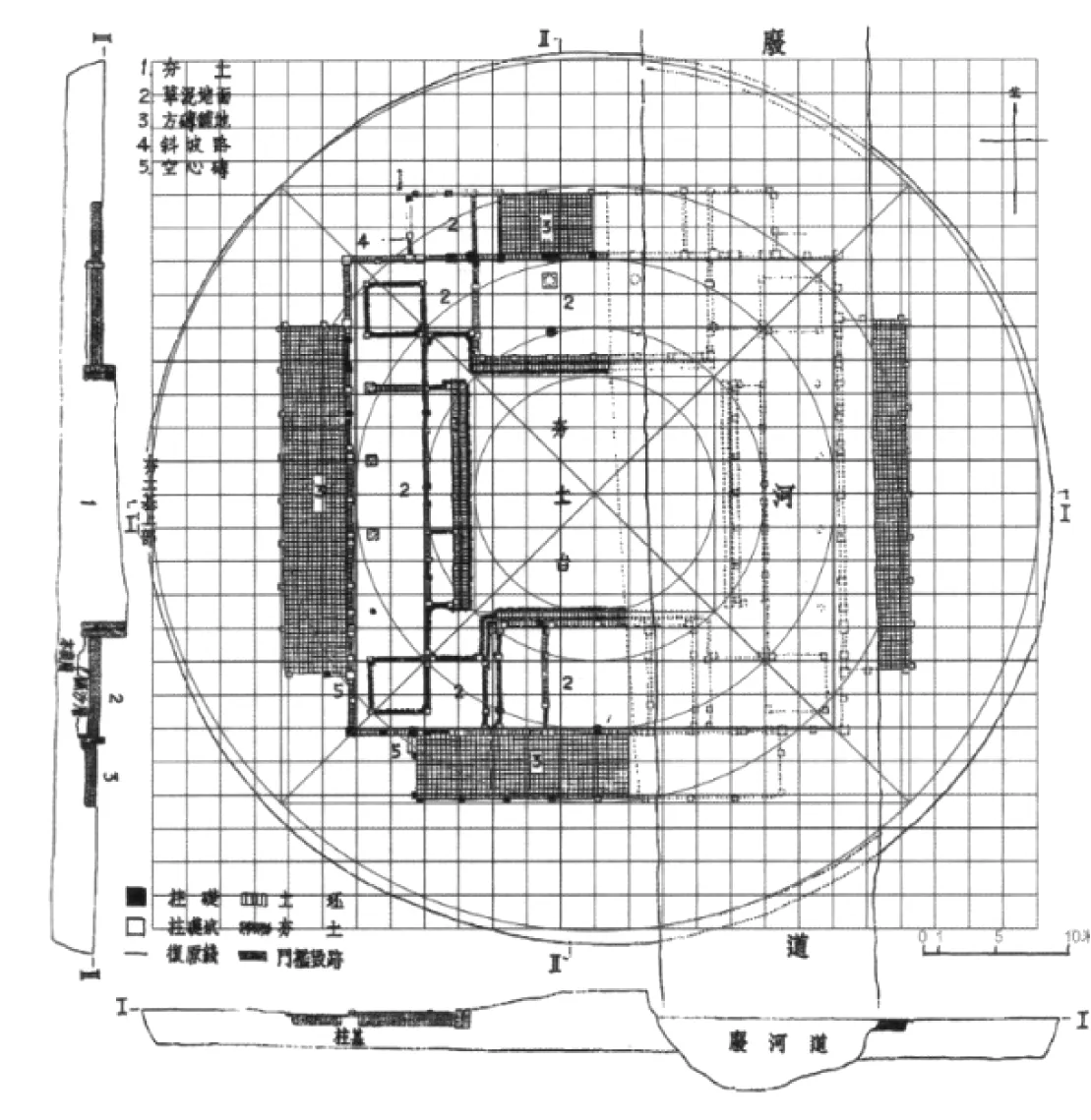

对其他六座平面图清晰、数据充分的黄肠题凑墓(32)参见长沙市文化局文物组:《长沙咸家湖西汉曹墓》,《文物》1979年第3期;湖南省博物馆:《长沙象鼻嘴一号西汉墓》,《考古学报》1981年第1期;长沙市文物考古研究所、长沙简牍博物馆:《湖南长沙望城坡西汉渔阳墓发掘简报》,《文物》2010年第4期;长沙市文物考古研究所、望城县文物管理局:《湖南望城风蓬岭汉墓发掘简报》,《文物》2007年第12期;江苏高邮天山一号墓未有正式报告发表,墓葬信息参见梁白泉:《高邮天山一号汉墓发掘侧记》,《文博通讯》1980年第32期;《高邮天山汉墓发掘的意义》,江苏省考古学会:《1980年江苏省博物馆学会、考古学会成立大会学术论文集》(第三册),1980年,第2~23页;黄展岳:《汉代诸侯王墓论述》,《考古学报》1998年第1期;高炜:《汉代“黄肠题凑”墓》,中国社会科学院考古研究所编著:《新中国的考古发现和研究》,北京:方志出版社,2007年,第443~447页;北京市古墓发掘办公室:《大葆台西汉木椁墓发掘简报》,《文物》1977年第6期;大葆台汉墓发掘组、中国社会科学院考古研究所:《北京大葆台汉墓》,北京:文物出版社,1989年。,进行同样的几何作图和数据分析,并总结其平面布局规律,发现除定陶灵圣湖汉墓之外,各地黄肠题凑墓中也使用了类似的通过方圆作图进行规划设计的布局方式,但是正方形元素只在局部多有出现和运用,并未成为一以贯之的主体设计元素。或曰各墓只能部分地运用正方形元素进行设计,而无法全用正方与正圆,反映在布局上便是各墓整体平面多呈长方形的单轴线对称,且多以实际葬具的尺寸为基准,利用各种矩形平面进行方圆作图和设计。以象鼻嘴一号墓的平面布局(图5)为例具体说明:该墓整体为单轴线对称的矩形平面,由内向外的三层椁室结构分别为“冂”棺室、内椁和外椁,三重棺置于“冂”形棺室内,题凑墙紧贴于外椁墙板的四周(图示未显);位于椁室正中的“冂”形棺室平面近似正方形,以之为中心进行方圆作图可得内椁长度,但内椁平面设计为矩形(33)矩形,底边两顶点与对边中点连线的夹角为60°,长、宽为固定比例因此给定任意一边尺寸,另一边尺寸亦可随之确定。;进而以内椁矩形为中心,通过方圆作图确定外椁长度,外椁平面同样设计为矩形;即象鼻嘴一号墓的平面布局是从棺室正方形出发,其后以矩形平面为主体进行层层递进的方圆作图和规划设计。又如长沙咸家湖曹墓、渔阳墓、风篷岭汉墓和北京大葆台汉墓,其棺室平面均为长方形,曹墓直接以棺室矩形为中心,作圆控制外椁宽度,进而由外椁宽度控制外椁长度;渔阳墓是以棺室矩形内包含的正方形为中心,通过方圆作图控制椁室长、宽;风篷岭汉墓和北京大葆台汉墓则是以棺室矩形的外接圆为中心,进而通过外接圆的外接正方形和外接正方形的外接圆等一系列方圆作图,实现对外围椁室位置尺寸的控制。

图5 象鼻嘴一号墓椁室平面分析图(34)底图来源于《考古学报》1981年第1期,“器物分布图”。

另外,对“黄肠题凑”普遍而直观的认识是其承重、加固和扩大墓室空间的实际建筑功用。(35)黄晓芬:《汉墓的考古学研究》,长沙:岳麓书社,2003年,第75页。有学者据此进一步提出,墓室空间与墓主身份往往高度关联,等级越高则空间越大,因此限制“黄肠题凑”的使用可以起到限制等级僭越的功用,“达到保持各等级人士等级差异的目的”。(36)刘瑞、刘涛:《西汉诸侯王陵墓制度研究》,第379~380页。而黄肠题凑墓没有在王墓中形成主导形制,“可能与使用该葬制需要得到皇帝的恩赐有关”。从考古发现的黄肠题凑墓来看,“它们大多位于西汉分封诸侯国的边远地区……皇帝赐给这些诸侯国王高级别的葬制,可能是从政治上进行笼络的一种策略”。(37)中国社会科学院考古研究所编著:《中国考古学·秦汉卷》,第359页。定陶灵圣湖汉墓的建筑规格明显高于同时期西汉诸侯王墓,或正因其本身就是更高规格的帝制墓,并由“黄肠题凑”的多寡和布局来表现其间的等级区别。其他黄肠题凑墓中无法全部使用正方形设计元素,恰说明此葬制的使用实有着严格的限定和要求。而各地黄肠题凑墓所表现出的共同点和差异,也说明黄肠题凑葬制作为汉代最高等级的葬制,其施用既有特定的规制要求、又存在灵活变通的便宜之法;至于诸侯王墓与帝制墓之间明显的平面布局差异,则显示出汉墓建筑的等级制度主要是由整体布局的形式和尺度来保证,而非取决于具体的建筑细节,虽然这些细节在某种程度上也具有一定的指示意义。

二、 交通天地:汉墓建筑布局的意义

定陶灵圣湖汉墓中多重正方形相套且完美契合方圆作图比例的平面布局,首先反映的便是中国传统的“天圆地方”之宇宙观。传世文献中对此记载颇详:

天道圆,地道方,圣王法之,所以立上下。(38)吕不韦等撰,许维遹集释,梁运华整理:《吕氏春秋集释》,北京:中华书局,2009年,第78页。

璧者,方中圆外……内方象地,外圆象天也。(39)班固纂集,陈立疏证,吴则虞点校:《白虎通疏证》,北京:中华书局,1994年,第351页。

古之为路舆也,盖圆以象天……轸方以象地。(40)贾谊撰,阎振益、钟夏校注:《新书校注》,北京:中华书局,2000年,第230页。

苍天补,四极正……背方州,抱圆天。(41)刘安撰,刘文典集解,冯逸、乔华点校:《淮南鸿烈集解》,北京:中华书局,1989年,第207页。

方属地,圆属天,天圆地方。(42)程贞一、闻人军译注:《周髀算经译注》,上海:上海古籍出版社,2012年,第8页。

此种宇宙观体现在相关器物和建筑设计上便是对方圆图案元素象征性的运用,这正是中国传统“象天法地”思想的具体表现。如玉琮兼具天地的特形——方器象地,圆器象天,琮兼圆方,象征天地的贯串。(43)张光直:《谈“琮”及其在中国古史上的意义》,《文物与考古论集———文物出版社成立三十周年纪念》,北京:文物出版社,1986年。班固《西都赋》:“其宫室也,体象乎天地,经纬乎阴阳。据坤灵之正位,放太紫之圆方。”(44)萧统编,李善等注:《六臣注文选》,第28页。“太紫”者,即“太一”紫宫。《史记·天官书》:“中宫天极星,其一明者,太一常居也;旁三星三公,或曰子属。后句四星,末大星正妃,余三星后宫之属也。环之匡卫十二星,籓臣。皆曰紫宫。”(45)司马迁:《天官书》,《史记》卷27,北京:中华书局,1982年,第1289页。《后汉书·霍谞传》注“呼嗟紫宫之门,泣血两观之下”句云:“天有紫微宫,是上帝之所居也,王者立宫,象而为之。两观谓阙也。”(46)范晔撰,李贤等注:《杨李翟应霍爰徐列传》,《后汉书》卷48,北京:中华书局,1965年,第1616~1617页。正是对宫室建筑仿方圆以象天地的明确表达。“天圆地方”之宇宙图式和“象天法地”之设计思想在中国古代建筑群布局、单体建筑设计上的呈现,学界已多有所论。具体到墓葬建筑,汉代出现的穹窿顶砖室墓,其“穹窿顶墓室结构与方形墓穴的配合,正是盖天宇宙论(即天圆地方论)立体体现”(47)冯时:《河南濮阳西水坡45号墓的天文学研究》,《文物》1990年第3期。,“这种覆盖矩形空间上方的半球体圆顶有意遵照和形象表现中国自古以来的‘天圆地方’观念的,是模仿天体宇宙而设计……集‘天圆地方’造型于一身的穹窿顶砖室墓本身就象征着一个维系天地的实体”(48)黄晓芬:《汉墓的考古学研究》,长沙:岳麓书社,2003年,第166页。,即墓室也可通过仿拟方圆之形而“象天法地”,而不再是单纯的葬死之所。另外,有学者认为题凑前冠以“黄肠”二字,不仅强调了柏木黄心的木料特征,更强调了柏木的颜色特征——黄色是与“黄,地之色,天玄地黄”等含义有关(49)尤振尧:《“黄肠题凑”葬制的探讨》,《南京博物院集刊》1982年第4期。,亦是此象征的一种表达。

需要特别指出的是,灵圣湖汉墓建筑平面对“天圆地方”宇宙图式的仿拟,并非仅停留在直观的“拟诸其形容,象其物宜”(50)《周易·系辞上》:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。”《周易正义》卷7,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年影印本,第79页。的层面,而是一套严谨、规整且富有天文学和数学意义的宇宙图式呈现。北大藏秦简《鲁久次问数于陈起》中构造了一个“三方三圆”的宇宙模型:

久次曰:“天(04-144)下之物,孰不用数?”陈起对之曰:“天下之物,无不用数者。夫天所盖之大殹(也),地所(04-145)生之众殹(也),岁四时之至殹(也),日月相代殹(也),星辰之生〈往〉与来殹(也),五音六律生殹(也),毕(04-141)用数……地方三重,天员(圆)三重,故曰三方三员(圆)……大方大员(圆),命曰(单)薄之参(三);中方中员(圆),命曰日之七;小方小圆,命曰播之五。故曰黄钟之副,(单)薄之参(三),日之七,播之五,命为四卦,以卜天下。”(51)韩巍、邹大海:《北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉今译、图版和专家笔谈》,《自然科学史研究》2015 年第2期。

图6 陈起的三方三圆宇宙模型(53)《文物》2017年第3期,图一。

与之类似的还有西汉晚期的三原天井坑遗址。三原天井坑遗址主体是一巨型盆状圆坑,从卫星地图上俯瞰,天井坑形似一个圆斗,大体上由同心圆构成。据曲安京等人观察,从内而外,较为重要的圆有:掩埋坑底的中心圆盘,直径56米;掩埋坑底壕沟圆环,直径114米;中部被掩埋的环道,直径153.5米;地平坑口,直径约220米;其中后三个圆直径数据的比值接近5∶7∶10。经初步推测和研究,该遗址应为一处用于祭天的官方祭祀遗址,属于西汉晚期的皇家礼制建筑,而除了祭祀功能之外,还有可能是一座观象授时的地平式日冕。(55)相关发掘信息参见西北大学文化遗产学院、咸阳市文物考古研究所:《陕西三原县天井岸村汉代礼制建筑遗址调查简报》,《考古与文物》2017年第1期;西北大学文化遗产研究院、陕西省考古研究院、咸阳市文物考古研究所、三原县文化和旅游局:《陕西三原天井岸汉代礼制建筑遗址(天井坑遗址)勘探简报》,《文物》2019年第12期;具体图示和考证参见曲安京、段清波、陈镱文:《陕西三原天井坑遗址坑底结构的天文意义初探》,《文物》2019年第12期。

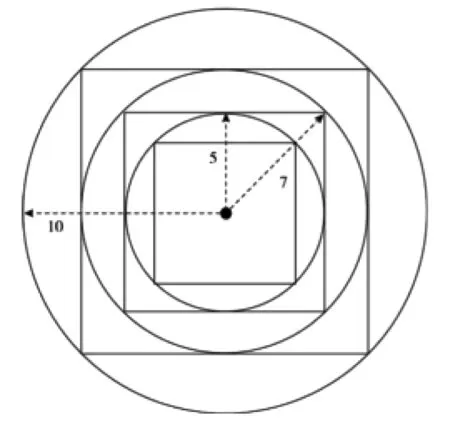

图7 西汉大土门遗址平面实测图(58)中国社会科学院考古研究所编:《西汉礼制建筑遗址》,第198页,图一六三。 图8 西汉大土门遗址平面分析图(59)《规矩方圆 天地之和》图版第89页。

大土门遗址经考证应为汉平帝元始四年(公元4年)王莽执政时主持修建的“元始明堂”。(60)关于大土门遗址的性质,黄展岳、王世仁、杨鸿勋和刘庆柱等学者均有讨论,出现了“明堂说”“辟雍说”“明堂与辟雍一体说”“太学说”等多种意见,刘瑞对此作了整理与分析,详见刘瑞:《西安“大土门遗址”为汉末“元始明堂”论》,《秦汉研究》2007年第一辑;刘瑞:《汉长安城的朝向、轴线与南郊礼制建筑》,北京:中国社会科学出版社,2011年,第70~121页。汉代文献中对明堂建筑使用方圆形制及象征多有记载,如《后汉书·祭祀志》注引《孝经援神契》云:“明堂上圆下方,八窗四达,布政之宫,在国之阳”,又注引《新论》:“天称明,故命曰明堂。上圆法天,下方法地,八窗法八风,四达法四时……。”(61)范晔撰,李贤等注:《祭祀中》,《后汉书》志第八,第3177页。蔡邕《明堂论》中直接给出了具体对应的建筑尺度,“其制度之数,各有所依。堂方百四十四尺,坤之策也。屋圆屋径二百一十六尺,乾之策也。太庙明堂方三十六丈,通天屋,径九丈,阴阳九六之变也。圆盖方载,六九之道也”(62)严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1958年,第902页。。正如前引傅熹年所述,“古人认为天圆地方,又以为祭天是天人之间的交通,故把祭天的明堂的图案设计成方圆图形的反复重叠”。即王莽明堂“这座纪念碑的意义存在于建筑的结构、形式和尺度中”,且是“通过把儒家的宇宙观和思想转译为一个控制明堂设计的密码系统而获得的”。(63)[美]巫鸿著,李清泉、郑岩等译:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,上海:上海人民出版社,2017年,第303页。

这种或圆、或方、或圆方相套且按照一定方圆作图比例的平面布局方式,从红山文化时期的圆丘和方丘,到秦简中记载的宇宙模型,再到汉代长安的重要礼制建筑,可谓构成了一套悠久且稳定的宇宙图式表达(64)此种布局在敦煌早期覆斗型石窟的藻井图案中也得到了延续(赵燕林:《敦煌早期石窟中的“三圆三方”宇宙模型》,《自然辩证法研究》2019年第7期)。礼制建筑使用类似布局的传统,也一直延续到了清代北京天坛的规划设计上。王南:《规矩方圆 天地之和:中国古代都城、建筑群与单体建筑之构图比例研究》,第91~92页。,由方圆比例构成其布局和布数的基础。换言之,这些考古发现和出土文献中所展现的布局模式,不只停留在直观形式上对“天圆地方”宇宙观的朴素仿拟,其依据和表达的宇宙模式乃是一种符合天文学观察并经过了数学推理验证的科学模型。(65)已有研究证明,《周髀算经》中所构建的“天圆地方”的盖天说宇宙结构实际是“一个用公理化方法构造出来的几何宇宙模型”,且具有唯一性。江晓原:《〈周髀算经〉——中国古代唯一的公理化尝试》,《自然辩证法通讯》1996年第3期;曲安京:《〈周髀算经〉的盖天说:别无选择的宇宙结构》,《自然辩证法通讯》1997年第8期。这些古代大型礼制建筑,均严谨地仿拟“天圆地方”之宇宙图式进行平面布局以求“交通天地”,灵圣湖汉墓的建筑平面使用类似布局形式,正是为了借此获得完整又严谨的“象天法地”进而“交通天地”的神学功用和意义。

灵圣湖汉墓与“元始明堂”在平面布局上的高度相似尤为值得注意。不同于文献中的“周人明堂”,汉代明堂建筑的含义、形制等均发生了变化,其营造所依据的乃是经由汉代儒生重新构拟的、融合了“周公故事”与“月令明堂”的新明堂理论,汉代明堂“至汉武帝时具象化为一座独立而形制特殊的建筑”,并“从元始明堂开始,一座以‘神圣空间’来表达‘神圣时间’的礼制建筑,被措置于帝国都城的礼制重心,成为南郊一处重要的政治景观,地位高于宗庙之上。自汉代开始,知识的‘层累’与君主的政治期许,都会直接映射在‘明堂’的建筑语言中”。(66)薛梦潇:《“周人明堂”的本义、重建与经学想象》,《历史研究》2015年第6期。“周人明堂”到汉代明堂的含义、形制转变及新明堂理论的构建均参见此文。东汉明堂被视作“通神灵、感天地、正四时”(67)纬书《礼含文嘉》:“明堂所以通神灵、感天地、正四时。”([日]安居香山、中村璋八辑:《纬书集成》,石家庄:河北教育出版社,1994年,第496页)《白虎通》:“天子立明堂者,所以通神灵,感天地,正四时,出教化,宗有德,重有道,显有能,褒有行者也。”班固纂集,陈立疏证,吴则虞点校:《白虎通疏证》,第265页。的礼制建筑,通过方圆等象征,集中体现着两汉时期的宇宙观念。与此同时,墓葬建筑的形制也在汉代发生着重大转变,概括来说即是由传统的注重隔绝密封的竖穴式椁墓,转变为模仿地上建筑设计营造、注重与外界相通的横穴式室墓。(68)椁墓、室墓二分法的提出见黄晓芬:《汉墓形制的变革——试析竖穴式椁墓向横穴式室墓的演变过程》,《考古与文物》1996年第1期;最早发表见黄晓芬:《汉墓の变容——椁から室へ》,《史林》1994年第5号。具体变迁模式参见黄晓芬:《汉墓的考古学研究》,第278页。这里墓室建筑对地上宫室住宅的仿拟,众多考古发现和研究中均有提及,呈现出所谓“第宅化”的倾向(69)如一些西汉诸侯王墓中出现了“东宫”“西宫”“王宅”等刻字,“说明当时已将墓室当做住宅等看待,第宅化特征十分明显”。刘尊志:《汉代诸侯王墓研究》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第321页。;而灵圣湖汉墓与“元始明堂”高度类似的、以严格方圆作图比例控制的完美正方形布局形式,却在提醒着我们,汉墓建筑所仿拟的应不是普通的地面宅第,墓葬“既不是人类用来满足审美需求而不懈创造艺术的场所,也并非简单地对应现代生活世界的‘事死如事生’式映射”。(70)姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》,第5页。明堂乃是汉代最为重要的礼制建筑代表,汉代明堂作为理想参照,其形制和意义应是汉墓“神宫”建筑的最高依据。

除山东定陶灵圣湖汉墓等黄肠题凑墓之外,其他汉墓建筑平面布局中也存在类似的方圆作图及相关比例应用,方圆元素的交替使用确实是汉墓建筑布局的典型形式,而因墓葬等级和墓主身份等方面的差异,呈现出更多丰富具体的布局形式和建筑形态。正如杰西卡·罗森所指出的,“墓葬中为死后生活所提供的设置,都符合墓主的身份等级。体现在精确度和完整性之上的逼真感,似乎被认为是模型、绘画及整个墓葬发挥作用的关键。很明显,只有贵族阶层中最尊贵的成员才能拥有完全逼真的布局”。(71)[英]杰西卡·罗森著,邓菲等译:《祖先与永恒:杰西卡·罗森中国考古艺术文集》,北京:三联书店,2011年,第224页。各地黄肠题凑墓平面布局中均有类似的方圆规划,但只有定陶灵圣湖汉墓的平面布局精准复现了“三方三圆”宇宙图式,是最为完整逼真的模板。换言之,汉墓建筑平面布局所呈现的意义和信仰追求应是一致的,只是在具体建筑形式的精准度与完整度等方面存在等级礼制差异。定陶灵圣湖汉墓作为目前发掘的黄肠题凑墓中规格最高者,其建筑平面布局应是已知最为严谨规整的黄肠题凑墓制呈现,反映了最完整、最典型的以方圆元素“象天法地”的汉墓建筑布局形式,亦是汉代统治阶层依托于墓葬建筑的最高信仰表达。

事实上,从新石器时期的濮阳西水坡45号墓,到殷商时期商王级别的“亞”字形大墓(72)高去寻:《殷代大墓的木室及其涵义之推测》,《“中研院”历史语言所集刊》第39辑,1969年,第175~188页。,到秦始皇陵的地宫设计,“以墓葬结构模拟宇宙模式的做法,从新石器时代晚期开始就已成为高规格墓葬中重要的礼制形式”。(73)段清波:《秦始皇陵所见帝国文明宇宙观》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期。然而及至西汉黄肠题凑墓的平面布局,再到东汉时普遍流行的穹窿顶汉墓,以墓葬结构模拟宇宙模式的制度在汉代经历了一个礼制下移和表现形式由平面转向立体的过程,反映了汉代社会中下层借由建筑立面的发展和墓葬装饰的使用,突破统治阶层的神权垄断、实现“象天法地”进而“交通天地”之思想信仰表达的精神追求,也由此发展出更为丰富多元的汉墓建筑空间与图像装饰。或可认为,汉代统治阶层正是借由对墓葬建筑平面布局及相关等级礼制的规定,在达成“象天法地”之思想信仰表达的同时,保证了唯其独享此项特权。

三、 结 论

墓葬建筑对宇宙模式的仿拟,其背后蕴含的乃是先秦时期业已流行的“象天法地”之设计思想,“象天法地”的根本目的则是基于关联性宇宙思维的对“天人合一”和“天人相通”的追求:

人之与天地也同,万物之形虽异,其情一体也,故古人治身与天下者必法天地也。(74)吕不韦等撰,许维遹集释,梁运华整理:《吕氏春秋集释》,第45页。

人函天地阴阳之气,有喜怒哀乐之情。天禀其性而不能节也,圣人能为之节而不能绝也,故象天地而制礼乐,所以通神明,立人伦,正情性,节万事者也。(75)班固撰,颜师古注:《礼乐志》,《汉书》卷22,第1027页。

以墓葬仿拟宇宙,最重要的象征构建和意义赋予是借由方圆、规矩之运用来完成的。方和圆是中国古代盖天说“天圆地方”宇宙观最基本的图示和象征,而规矩作为测绘圆方的工具亦承袭了相关理念。“从中国传统的天圆地方的盖天宇宙论角度讲,规划天地的工作其实就是规划象征天地的圆方两种图形的工作……伏羲、女娲分主天地,规划圆方……分别执持规矩……规天矩地。”(76)冯时:《失落的规矩》,《读书》2019年第12期。西汉扬雄《太玄经》载:“天甸其道,地杝其绪,阴阳杂厕,有男有女,天道成规,地道成矩,规动周营,矩静安物,周营故能神明,安物故能类聚,类聚故能富,神明故至贵。”(77)扬雄撰,司马光集注,刘韶军点校:《太玄集注》,北京:中华书局,2013年,第246~247页。超越方圆的图形象征,直接以规、矩譬喻天道、地道。而正是“天地—阴阳—方圆—规矩”这一整套对应和象征体系,构成了汉墓建筑平面布局的思想和理论基础。

山东定陶灵圣湖汉墓典型体现的,这种汉墓建筑布局上完整精准的仿拟——所谓“规天矩地”——作为一套庞大、严密、规整的象征,也由此构成了汉代墓葬仪式架设的一部分。“汉墓是汉代人为追求生命永恒而构设的一种宗教建筑,是古代宗教家们为救度、仙化死者而架设的仪式设施”,“死者埋葬入地,即进入居有众神灵的‘太阴’世界——这是模拟宇宙布局的‘冥天’世界”。(78)姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》,第431页。美国建筑理论家、人类学家拉普卜特(Amos Rapoport)在其《建成环境的意义——非言语表达方法》一书中,将建成环境的意义分为三个层次:

(1) “高层次”意义,是指有关宇宙论、文化图示、世界观、哲学体系和信仰等方面的。

(2) “中层次”意义,是指有关表达身份、地位、财富、权力等。

(3) “低层次”意义,是指日常的、效用性的意义。(79)[美]阿摩斯·拉普卜特著,黄兰谷译:《建成环境的意义——非言语表达方法》,北京:中国建筑工业出版社,1992年,第186~187页。

汉代墓葬建筑,作为汉代留存数量最多、形式最为丰富的一种建筑类型,正是借由特定的建筑布局形式,完成了由“低层次”向“高层次”的意义构建和表达。汉墓的营造,不再只是工匠手中砖石灰泥的垒砌,也不仅关乎孝子贤孙“敬其所尊,爱其所亲。事死如事生,事亡如事存”(80)《礼记正义》卷52,阮元校刻:《十三经注疏》,第1629页。的拳拳之心,更因承有“规天矩地”之功而成为汉人最后也最奢侈的梦想和信仰寄托。