中西视角下的乔叟诗歌《禽鸟议会》精校精注本之生成

2021-07-29石小军

石小军

(对外经济贸易大学 英语学院, 北京 100029)

罗宾逊(Robinson)版《乔叟作品集》(1957年)和本森(Benson)版《河边乔叟》(1987年)系当今学界、教育界公认的两大权威乔叟作品现代版本。(1)Fred Norris Robinson, ed., The Works of Geoffrey Chaucer (Boston: Houghton Mittlin, 1957); Larry D Benson, ed., The Riverside Chaucer (Oxford: Oxford University Press, 1987).二十世纪后半期以来,经原始写本标点校勘而成的两部版本作为欧美高校英美文学专业的指定教材,对英诗之父作品的科学化、统一化乃至普及化起到了基础性支撑作用。但随着自上世纪八十年代整个欧美学界开始兴起的大批乔叟写本影印本的再版热现象(facsimile),(2)比如帕克斯(Malcolm Beckwith Parkes)和彼得勒(Richard Beadle)1979年到1980年编辑的MS GG4.27以及诺尔顿-史密斯(John Norton-Smith)1979年整理的MS Fairfax16均是这一时期的代表校勘写本。又适逢最近十余年高科技带来的中古写本加速数字化、公开化和便捷化,写本的受众面和影响面也日趋扩大。在此过程中,学者和现代读者开始重新审视这两部经典的乔叟作品现代版本,尤其针对版本的质量、还原度和忠实度等方面,前所未有的质疑随即出现。

然而追溯乔叟的原始手稿和文本原貌,如同乔叟1400年突然失踪的这一不解之谜,学界迄今仍未发现诗人的亲书写本。所有与乔叟同时期及其身后近一个世纪的十四、十五世纪写本均系各类书记所代抄,数量庞杂,质量不一。如《坎特伯雷故事》现存82部抄本之多,人多手杂。(3)其中55部为完整版本。加之中古写本通常抄写不分,书记往往又会在传抄过程中“越权”参与到文本的增删乃至续写之中,更进一步加剧了抄本与文献原貌乃至原作者意图之间的距离,乱象丛生。

面对乔叟今古版本的重重问题,学界开始意识到中古写本与现代点校本的集校比对工作势在必行,以此来进一步捕捉、判断和全面认识诗人作品的本来面目。这一基础性科学实践需要收集铺陈乔叟作品的各重要写本和现代点校本,借助适时的电子数据化技术,逐字逐行对各本平行校勘整理,一一列出本间所有异文。这一实践的直接结果即是进一步带动“多”对“一”的集全性精校精注本的问世,交由乔叟研究者和现代普通读者,起到一册在手,遍览所有古今版本之效;再继而推进作家作品的准确性、科学性传播以及相关文学批评和翻译活动的良性发展。因此在现阶段,处于中间环节的基础性精校精注尤显重要,意义深远。

近十年以来,浩罗宾、维克林、斯塔布斯、默塞尔和慕内(Horobin,Wakelin,Stubbs,Mosser和Mooney)等西方学者充分发挥其在版本目录学和中世纪文学研究等传统强势学科的长期积淀,率先开始了新一轮对乔叟最重要的两部巨著《坎特伯雷故事》和《特洛伊罗斯和克瑞西达》诸写本、刊本的横向比对和校注。目前初步发现版本间差异繁杂琐碎,乔叟作品的真实状貌仍有较大甄别和解读的空间。但由于工程浩大,一时难有具体定论。

鉴于欧美学界这一研究态势,地村彰之、中尾佳行和川野德幸等日本学者利用西方中古抄本学与中国古籍版本学间的诸多异曲同工之处,展开了对乔叟版本小规模局部性的跟进考察,业已完成《禽鸟议会》和《公爵夫人之书》等关注欠缺篇幅较短作品的刊本集校工作。而我国前辈学者方重早在上世纪中期,就已在《康特雷波故事》和《善良女子殉情记》的版本点校上做出过典范。这些东西方学者的先期工作和研究模式亦成为本研究发足的一个契机和基础。本文以近700行长度的乔叟诗歌《禽鸟议会》写刊本的集校为例,尝试提供一个现代精校精注本,为目前国际学界热议的乔叟版本之高下给出一定的跟进性佐证和补遗性贡献,同时亦使国内学者意识到自身在这一领域中可能会具有的某种优势和发展空间,继续秉承与发扬方重等前辈所提倡的“注重文本,精于注疏,洋为中用,独立自主”之学术传统。

一、 先期刊本集校

乔叟的《禽鸟议会》是一部唯美、赏心悦目且文学与史学价值兼具的重要梦幻诗歌作品。文史学界根据诗中所影射的角色和史实推测,诗作完稿于理查德二世与安娜公主缔结婚约的1381年前。其在现今总共遗留有十四部成品于十五世纪的中古写本。为使这首古老的诗作得以持续传播和广泛进入当代读者的视野,各类现代点校本通过对这些早期写本的标点和校勘应时而生。点校者们多以MS GG4.27 480v- 489v(下文简称Gg)和MS Fairfax16 120r-129v(下文简称F)这两部最早的《禽鸟议会》写本作为依托底本。(4)Malcolm Beckwith Parkes and Richard Beadle, eds., Poetical Works: a Facsimile of Cambridge University Library MS GG. 4.27 (Cambridge: Brewer & Boydell, 1979-1980).比如现代史上其首部刊本斯科特本(W.W. Skeat,1894年)和较新的哈夫利本(Havely, 1997年,下文简称HV)均以F为参照对象;而长期以来最为普及的罗宾逊本(下文简称RB)、布来沃尔本(Brewer,1960年,下文简称BR)和本森本(下文简称BN)等刊本则以Gg为母本。此类现代版本或尽可能接近于抄本原貌,或力图全面综合反映文献内容,加之底本不同,各具特点,但也易引起争议,褒贬不一。如上述近年来各方对《禽鸟议会》罗宾逊本和本森本的质疑即为显著一例。

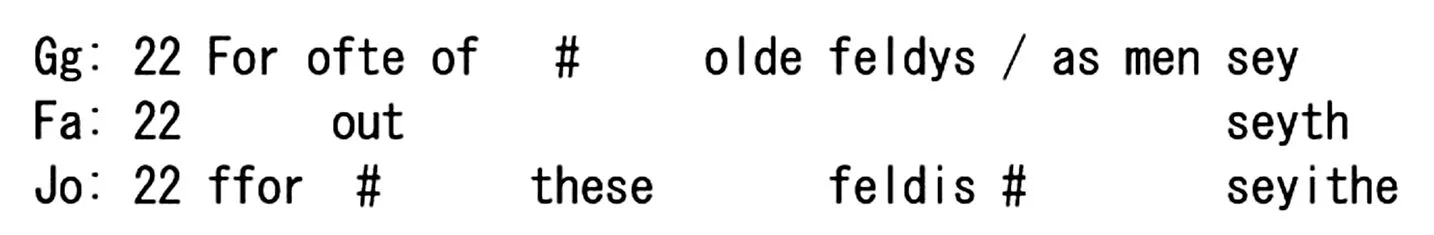

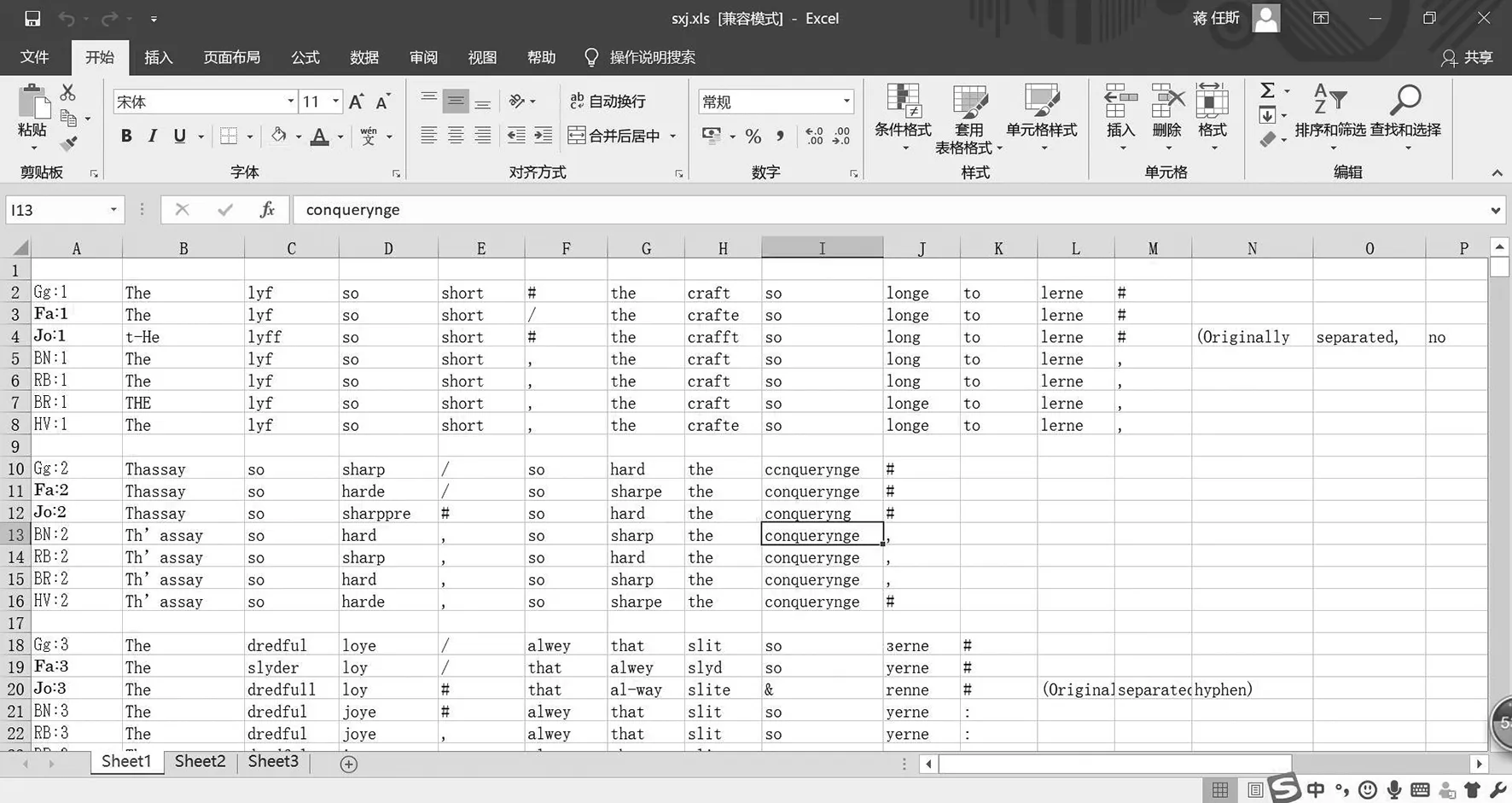

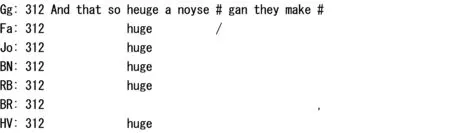

针对这一状况,2012年,地村、中尾和松尾雅嗣等日本学者利用先进的科技手段,率先开展了对《禽鸟议会》BN、RB、BR和HV等四部广为使用的现代点校本的综合校勘。图1为其中对四版第270行进行比对的截图:(5)Akiyuki Jimura, Yoshiyuki Nakao and Masatsugu Matsuo, eds., A Comprehensive Textual Comparison of the Parliament of Fowls: Benson’s, Robin’s, Brewer’s, and Havely’s Editions (Hiroshima: Graduate School of Letters, Hiroshima University, 2012) 27.

在上述比对中,地村等学者将BN诗行列在第一行,RB、BR和HV对应的同一诗行分别列在第二至四行。其中只有第一行的BN列出全句,其余三行只列出与首行相异部分的异文,相同部分一概省去,这样各版本间的异同一目了然。

日本学者的考据工作虽然技术操作痕迹明显,且只校不注,但也直观、全面地呈现出了四点校本之间所存在的各类差异。他们视各刊本所参照Gg和F底本的不同为产生这些差异的主要因素。此项先期工作,一方面为笔者针对Gg、F和尚未公开面世的MS Jo 57,LVII 224r-236r(下文简称J)三写本乃至全部七写刊本的综合集校提供了基础和必要性,一方面也为此系列跟进性研究实践提供了一定的便利条件和重要参考模式。(6)J写本现收藏于牛津大学圣约翰学院(St John’s College)。笔者亲自前去该校图书馆对写本实物进行了拍照留存。

二、 写本对校和本校

在没有乔叟本人墨迹作为判断基准的前提和写本鉴定“必须有善本互校,方才可知谬误”的指导原则下,笔者将Gg、F和J三写本作为校勘对象。(7)陈垣:《校勘学释例》,北京:中华书局,2004年,第25页。此处加入J本的原因在于2014年默塞尔和慕内等学者对书记博因(Beryn)身份及其抄写工作的全面掌握无疑提升了这一内容完整、保存良好写本的关注度,(8)Daniel W Mosser and Linne R. Mooney, “More Manuscripts by the Beryn Scribe and His Cohort,” The Chaucer Review 49.1 (2014): 39-76.并且使该古本或可对鉴定Gg和F甚至还原诗人最初的原本状貌能够提供一定的佐证依据,加之其尚未有正式出版的公开影印本,研究价值更为突显。

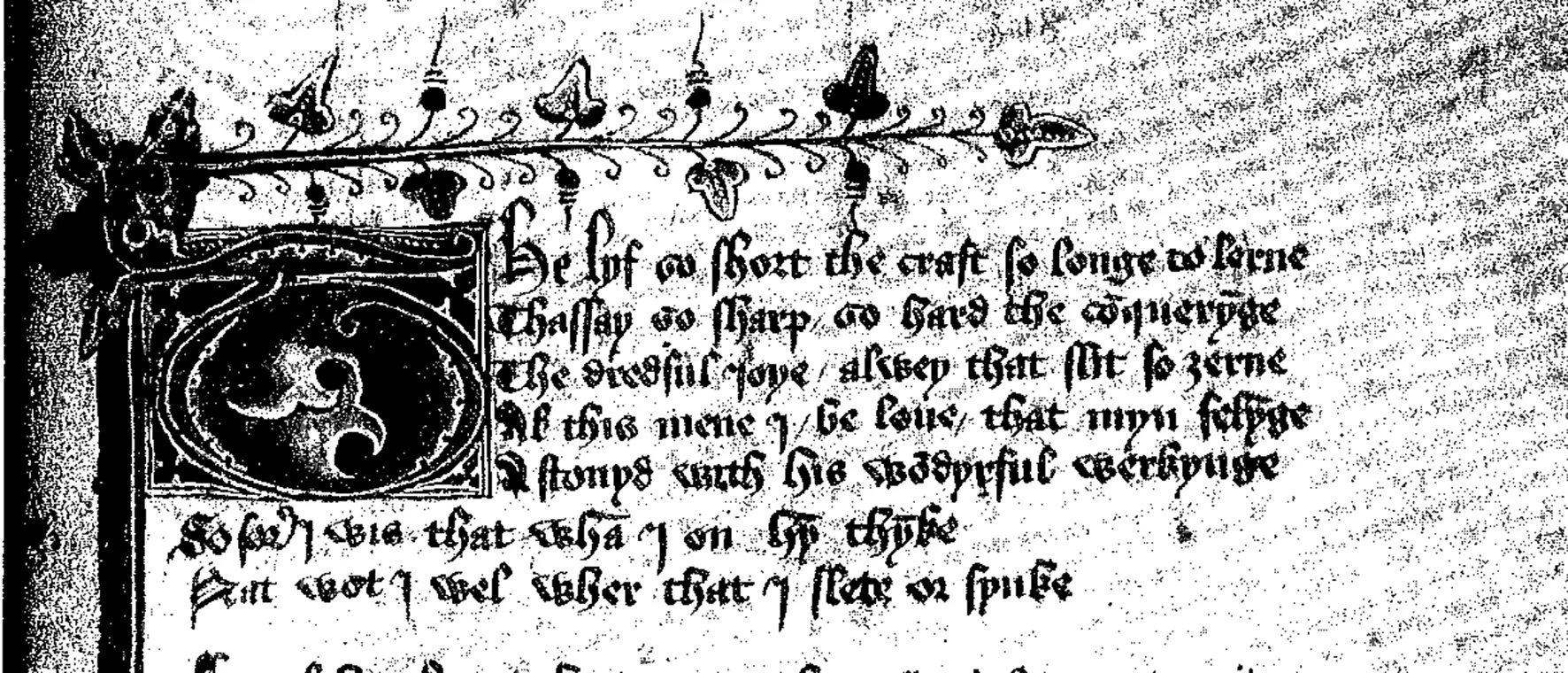

在整部的Gg、F和J三大写本中,正体(Textura)、英格兰圆体草书体(Anglicana)、英格兰方体草书体(Anglicana formata)、文书体(Secretary)和混合文书体(Bastard Secretary)等十四、十五世纪风行的书体均参杂其间(mixed hand),呈现出多样性和一定的随意性。但具体到《禽鸟议会》部分,可能因其篇幅短小,书记能够在相对短暂的时间内集中完成,诗歌字体基本一致和纯粹。如图2所示,Gg《禽鸟议会》几乎都是一板一眼大而方正的英格兰方体草书体,全篇词距、行距和节距也因此均显得较为宽松。F和J则分别是连笔的(cursive)英格兰方体草书体和英格兰圆体草书体,字里行间稍显局促。如F f 126r一页只好依靠横线来区分各小节间,J也有多处两小节连为一体,但仅有f 230v一处在节间标有提示短线。究其原因,很大程度上可能来自书记博因的个人偏好。

Gg 1-7行

F 1-7行

J 1-7行

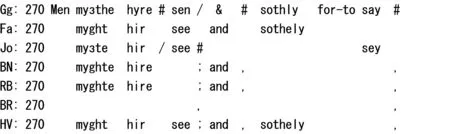

笔者综合陈垣所总结的与西学不谋而合的古籍校勘法中的对校法和本校法,逐字逐行从脱文、异文(包括倒文)和韵律等角度求得三写本间异同,存真复原;(9)陈垣:《校勘学释例》,北京:中华书局,2004年。并借此来展现“多”写本的校勘活动在与现代点校本形成“一”的精校本之前,这一自身并无独立成果的科学实践之实质。在此,对校法于三写本间展开,本校法限于各写本本体前后的互证。借鉴日本学者的集校模式(参见图1),笔者将三写本的每一对应诗行列入一组,每组按成品时间顺序,Gg诗行排最上,F和J的对应诗行分列第二、第三行。所考单位总计694组。每组中只有作为暂定参照系的Gg列出全句,F和J两行只留与Gg相异部分。图3为三写本比对的截图,仍以第270行为例:

图3 《禽鸟议会》Gg、F和J三写本第270行比对截图

依据完整性原则考察,三写本结构基本完整。G和F尤其在版式结构上大体一致齐整,每页一般5个诗节(stanza),J每页一般4个半诗节。三本每一小节基本均为ababbcc 7行,缺字漏句的脱文现象都相对较为少见,由此很容易在写本间相同位置找到对应诗行,更易互校。(10)Gg和F的末页均为四小节诗文加两行拉丁语尾记(colophon),J末页f 236r的尾记更加简约,仅一个用半圆曲线圈起来的拉丁语单词“Explicit”(it ends)。除去倒数第二小节,Gg和F还有另外三处轻微差别: Gg第15页f 487 r的第四小节为六行,最后一行跳过下面第五小节而挪至该页最下端;F第9页f 124r在五节后又多出一行,次页f 124v首节即减为六行;F f 128r和f128v与前两页f 124r、f 124v的情况相同。但在全诗倒数第二节,相比较Gg本 8行(680至687行)和J本5行(680至684行)法国回旋诗体(roundel), F在此处却出现严重大面积篇幅性脱文,仅680行一行法语提示“Que bien ayme a tarde oublie”。因此,Gg版《禽鸟议会》全篇694行,F版687行,J版691行。(11)J比Gg少的三行系Gg在倒数第二小节的重复行,并不影响诗篇内容,显示了书记博因追求简洁的风格,为非实质性脱文。除此以外,三本仅限于单词性脱文,且多为冠词、连词、副词抑或代名词的纰漏,而非名词和动词,不足以构成叙事断篇。其中Gg有54行出现脱文,远少于F和J本的75行和94行。由此可见,Gg写本的完整度相对较高,一定程度也为缘何诸多《禽鸟议会》现代点校本选其为底本提供了佐证。一般而言,脱文原因有抄脱、删脱、底本、个人习惯,或抄写时恰逢语言简化时代等多方因素。比如F和J在十数行中均频繁出现完全相同的脱文,表明二者很可能传抄自同一底本。

纵览三写本694组诗行时,几乎每组均可见异文,但由地域和书写习惯而造成的单词形态之差别居多(参见图3)。依照W.W.格雷格的论断,此类差别并非实质性异文,因此理论上不足以影响写本间的契合度。(12)W.W. 格雷格著,苏杰译:《底本原理》,载苏杰主编:《西方校勘学论著选》,上海:上海人民出版社,2009年,第67页。笔者发现Gg所有异文中,过半表现相对合理准确(Line 363,381,428,460和537等),其中又有二十余处系三本里唯一写法(Line 317, 396等)。例如在第22行中:

(13) #为脱文标志。

行尾动词sey在Gg里的原形表现明显比F和J中的动词单三形合理,符合十五世纪中古英语后期的句法规则;后两者诸如此类因不谐句法而产生的误例不在少数(Line 71, 271和323等)。另外相比较其他两位书记,Gg的抄工在抄写中则相对更为忠实于底本。如在第65行中,三写本在语义和形式上出现严重差异。

布来沃尔认为F、J的第65行虽然更上口流畅,但却是图省事回避难点的一种做法。相异于此处F的形容词完全脱文和J的turment(torment)异文,Gg中的disseyuable(deceptive)并非书记擅作主张,而很有可能就是乔叟在原稿中迟疑不决是否要保留而画圈标记后的表现。(14)Derek Stanley Brewer, The Parlement of Foulys (Manchester: Manchester University Press, 1982, Reprint of 1960) 58-62.但与此同时Gg也受多种局限出现了各类偏误。笔者就发现其有十几处明显的独特讹误(Line 80,344,400和507等),而且由于抄工对古希腊罗马文化知识也有明显欠缺,导致叙事不清(Line 97,261和289等)。罗宾逊甚至怀疑Gg独特异文中的错误率甚至高于正确率。(15)Fred Norris Robinson, The Works of Geoffrey Chaucer (Boston: Houghton Mittlin, 1957) 15.加之其尤为特殊难懂的地域性单词拼写,也一直使Gg遭受质疑。

在F和J的异文中,倒文现象均占相当比例(Line3,169,537和626等)。但F因倒文所引起的表意模糊则较J突出,如第237至238行:

与Gg和J 的237行中宾语dowis/dovis white & fayre/ffeire被置于238中谓语Saw/Sawe和主语I之前不同,F 237仍遵守谓语saugh和主语I在前、宾语white and faire在后的语序;F 238宾补部分也是再次重复抄写white而非原本的现在分词syttynge(Gg 238)/ syttyng(J 238),造成F的前后行文混乱。在三写本中类似讹笔在F本最多(Line 5,480,534和594等)。上述斯科特的现代首部《禽鸟议会》刊本之所以长期没有得到学界的足够认可,笔者认为应该有其母本F的因素,哈夫利在重校F的过程中也发现其百余个疑误。(16)Helen Phillips and Nick Havely, Chaucer’s Dream Poetry (New York: Addison Wesley Longman Inc., 1997) 274.同样在第238行中,也出现了J的书记博因把数百(hundred)错写成数千(Tousand)的笔误,J中异文以此类性质居多(Line98,177,410和448等),多构不成大碍。另外,J由于成品时间较晚,适时出现大幅简化单词词尾的屈折变化和减少否定辞在相同行目多次使用的现象,虽符合语言化繁为简的演变规律,但字里行间已有所偏离乔叟时代的中古英语。

尽管针对Gg的争议不断,但其保留较为完好的韵律表现却基本得到学界认同。罗宾逊就曾明确指出这个优于其它写本的特征是他就此展开点校的主要原因。(17)Fred Norris Robinson, The Works of Geoffrey Chaucer (Boston: Houghton Mittlin, 1957) 17.乔叟诗歌既显意、法诗歌的特点,诗行较长且音节工整,又注重发扬古英诗的抑扬顿挫传统。在《禽鸟议会》中,乔叟独树一帜。一般一行目有十个音节,五个重读,轻重相间,呈弱强弱强弱强弱强弱强一线,如上述全诗首行,以弱音节×的The开始至强音节/的lerne结束。诗人同时还根据内容表现需要,又不完全拘于既定节奏,尽显多变灵活。比如:五个重读音节中,有一个虚词往往又会略轻于其它四个音节(Line 85中的and和Line 568中的of等);诗篇行至禽鸟们为择偶而激烈舌战处,诗行迎头上来就是强音节的节奏也不鲜见(Line 426,510,569和632等)。不可否认,Gg书记在苦心恪守一行五弱五重的基本规则和尽责保护乔叟元本韵律上功不可没,但他也有过于保守呆板而忽视诗人原有灵动自然的另一面,终使经其手的文字缺乏生动,甚至背离了英诗之父浑然天成般的一番匠心。比如哈蒙德(Hammond, 1902年)就指出图4中Gg 358行“The wakyr goos the cokkow most onkynde”中多音节单词most之所以笔画较重,是由于书记过于在意诗行的韵律和抑扬而自作主张从原来的euer改正而来,被m盖下去的原eu字体依稀可辨,但他却忽略了乔叟本人有用少音节词的习惯,此处被学界公认为拙笔。(18)Eleanor Prescott Hammond, On the text of Chaucer’s Parlement of Foules (Chicago: University of Chicago Press, 1902) 35.F和J则仍旧保留euer和evir。

图4 《禽鸟议会》Gg第358行截图

这种牵强插入、生硬做成的所谓韵律表现还出现在第363、369、428、457、460、551、594和613行等二十余处。比如第457行:

Gg书记在“不慈悲”的Vnkynde后又自作主张添笔or以补足一个所谓的弱音节,与F和J相比,行文有些画蛇添足。

此外,三写本在韵律上的一个差异还集中体现在相同行目中各自所不同的停顿位置,也终使三写本读出迥异的轻重缓急。其一重要原因是与词尾接辞-e的使用频度变化有关。-e系古英语以来部分名词、形容词和动词的一个屈折词缀,乔叟时代的中古英语仍旧常见;但至后期和近代英语时期,该接辞随着介词、助词和主谓宾语序等的完善而逐渐消失。Gg要更加严格忠实于这一古老的句法规则,使该词缀仍频繁附着于Gg中的单词尾部,F和稍晚的J则相对随意;因此,在讲究韵律的Gg中,位于行中的接辞-e自然要被读做一个弱音节,为防止其被紧邻的强音节淹没,诗行往往会在此停顿以示区分。如上文所列第238行,Gg中manye和an之间就会有一个停顿,而F和J中对应的many / meny因不存在附着的-e,和之后的a则自然连读;出于同一考虑,同行Gg中hunderede和peyre之间也会有特有的停顿。加之中古英诗历来就层出不穷各种停顿,且原因错综复杂,更加剧了三写本在抑扬顿挫上的差别。笔者目前可以断定的是J本书记博因的韵律一定程度上与乔叟的灵动创新风格一脉传承,这一点从其首创的上述第680至684行的回旋诗体中略见一斑,但博因的韵律也许因过于紧跟时代,理论上已明显异于诗人的元本状貌。(19)Gg本的完成时间虽然早于J本,但根据Gg 680-687行突然变小变紧凑的字体和此处所现乔叟时代还没有的文体特征,学界普遍认为这8行文字系在写本完成数十年后的1440到1460年间增补所致。因此J在此处的回旋诗体要早于Gg,为博因首创。

至此,“所有书记在漫长枯燥的誊写中都会自觉不自觉对其范本有所偏离”和中古写本抄写不分的事实,在三写本中均得到了清晰印证。(20)Ralph Hanna, Pursuing History: Middle English Manuscripts and Their Texts (Stanford: Stanford University Press, 1996) 139, 175.通过对校和本校,笔者还进一步发现,虽然三写本中脱文不断、异文频繁、韵律不一,但其间整体的契合度并没有受到实质性影响,三者也因此无本质差别和绝对优劣之分。加之结构内容完整、保存完好,均可谓善本。同时,尽管三写本的集校自身并无独立形式的成果,但对依托其而成的现代点校本的判断,对“一”的精校精注本的生成,无疑具有重要的基础性作用,最终服务于现代读者和学界。

三、 写刊本他校和精校精注

基于上述实践,综合《禽鸟议会》三写本和四刊本而展开的横向比对校注至此也水到渠成。这一通过运用陈垣他校法所进行的校核工作,不仅直指甄别和反映出七种不同的文本实践、意图以及各本间关系,同时也力图捕捉和全面认识到诗人作品的本来面目。(21)陈垣:《校勘学释例》,北京:中华书局,2004年。而此次综合校勘的直接成果即为“七对一”的《禽鸟议会》新一体精校精注本,进而以此来更广更深地推动英诗之父作品的传播乃至其文学批评和翻译等工作的开展。(22)在他校勘过程中,为提高七对一的精校精注的准确性,同时也加进和集校了《禽鸟议会》的另外三部中古写本,Tanner 346、Digby 181和Harley 7333。

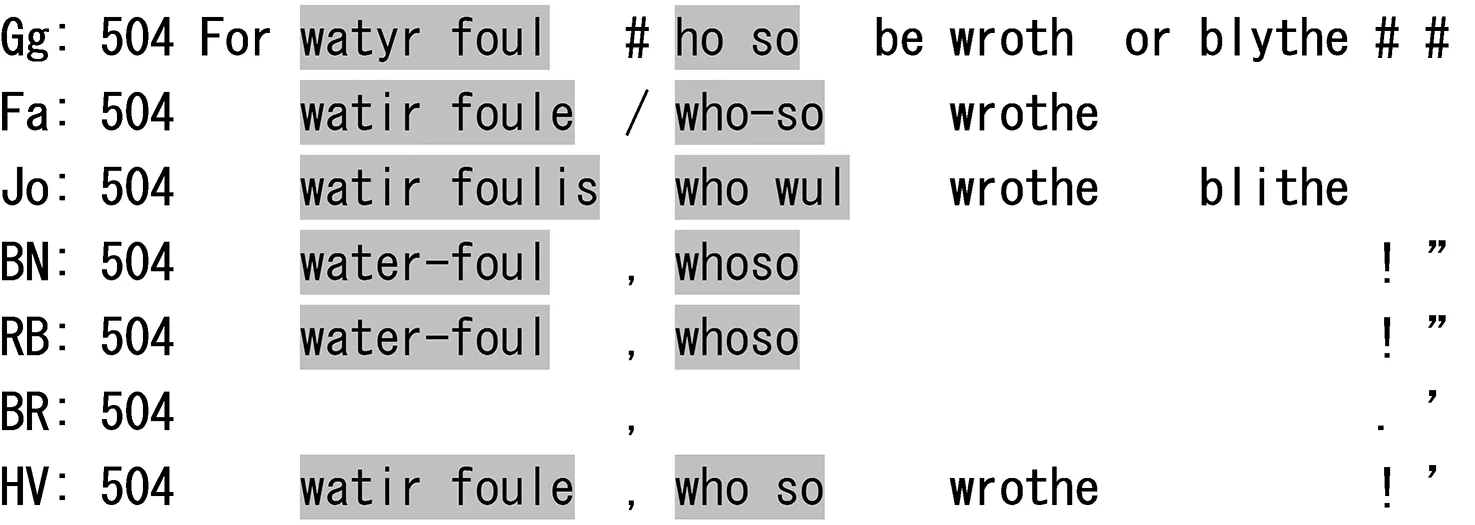

在此次他校过程中,具体编集方法仍旧与上述两次先行校勘相同,首行为最早的Gg写本诗行,F、J、BN、RB、BR和HV其余六本的对等行分列第二至七行。只有首行Gg诗行为全文,其余六行只列异文部分。七部重要的古今版本在此一览无余。最新的《禽鸟议会》“一本”包括两大部分:一为校勘记(Lines with Different Word Forms),即上述全诗七本逐行逐词去同存异之记录。比如图5仍以七本第270行的校勘为例,明示出各本此处的异同。

图5 《禽鸟议会》Gg、F、J、BN、RB、BR和HV等七本第270行比对截图

另一为词语索引(Word Form Correspondence Index),即全诗七本所有单词逐本逐行之全部汇总。如图6以foulis(fowls)为例,该形态单词的复数表现总计在Gg、J写本和BR刊本中的35行目出现。

图6 《禽鸟议会》精校精注本foulis一词的索引截图

本研究利用电子信息技术,还将《禽鸟议会》精校精注本数据化为电脑软件,使传统校勘记和词语索引通过一种多元立体化介质得到更为高效的再现和使用(见图7)。(23)对外经济贸易大学信息学院王树西老师、首都经济贸易大学管理工程学院王汀老师和李杰同学协助笔者研发了此软件。使用者通过电子软件不仅能够及时便捷地浏览七本原文及其校勘后清晰直观的结果(见图8),还可以进一步检索出七本中任何单词的使用频率和具体出处。比如图9,在软件中键入loue一词后,即可迅捷检索出其在七本中的全部32例和所在完整诗行。另外,精校精注本借助该软件还实现了由字面跃然音声的转换。使用者在过目跟进《禽鸟议会》Gg本手抄诗行的同时,能够聆听到同步的中古英语诵读(见图10)。(24)该音频资料出自专辑The Poetry of Geoffrey Chaucer read in Middle English by J.B. Bessinger, Jr。2010 年由 Orchard Enterprises NY, Inc.发行。

图7 《禽鸟议会》精校精注本软件目录

图8 《禽鸟议会》精校精注本校勘记截图

图9 《禽鸟议会》精校精注本loue一词检索结果截图

图10 《禽鸟议会》(Gg)中古英语朗诵音频截图

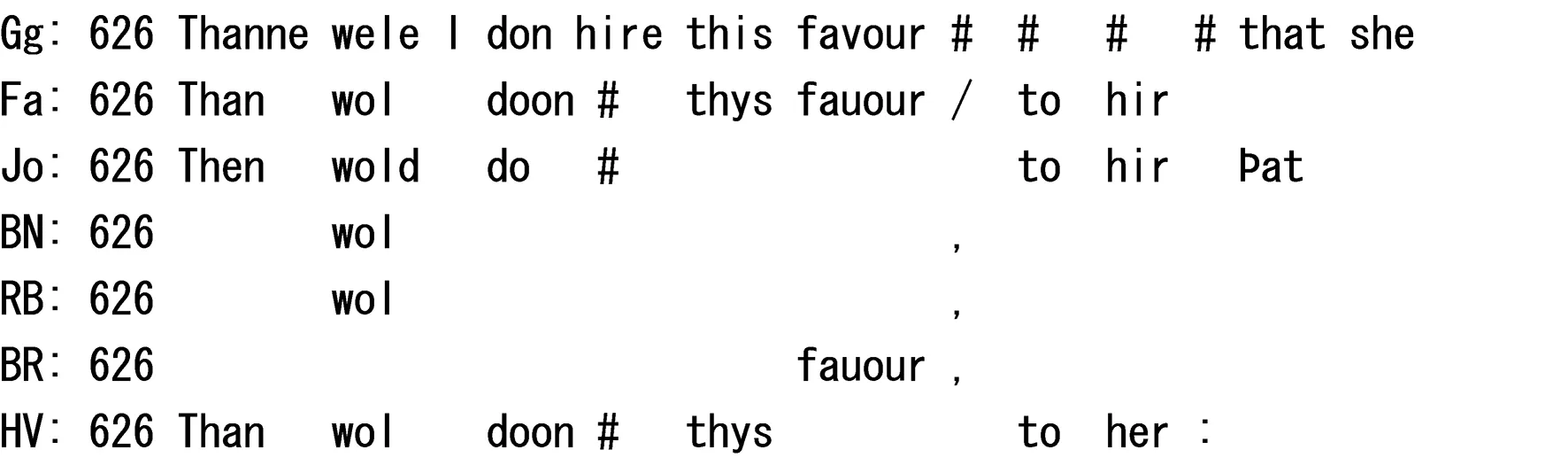

在高科技电子技术的介入下,新的《禽鸟议会》“七对一”精校精注本所展现的内容和结果更为清晰。七写刊本之间呈现出总体接近、风格大体一致的显著特征,各行结构、句式和词语均基本对应。虽然几乎每一组的七行之间均出现异文,但多系单词形态之类的表象差异,辨识度高。另外,即使写本和刊本之间存在大量的断识点标异样,但并不影响整体行文。如类似上图5第270行和下图11第312行的各本基本对应一致之表象在“一本”中非常普遍。究其原因,一是如本文第二节所示,三写本自身并无多少实质性差异所导致;一是四现代点校本亦均较为明确、严格地依托于各自的原始中古母本,虽采他山之石,但并无博众家之长以追求所谓“综合全面”。因此除极个别诗行在七本间出现一定程度的不对应以外(如图12),精校精注本展现了很强的整体性和共容性。

图11 《禽鸟议会》精校精注本第312行比对截图

图12 《禽鸟议会》精校精注本第65行比对截图

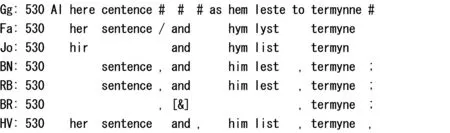

与此同时,“一本”的这种同一统一性亦清晰突显了各本间的相互传承和源流体系。以Gg为母本的BN、RB和BR同以F为母本的HV之间具体表象可谓泾渭分明,诸点校本的各自母本痕迹明显。比如图13即反映了《禽鸟议会》第626行由于底本Gg和F的不同而导致了BN、RB、BR和HV之间的不同。

图13 《禽鸟议会》精校精注本第626行比对截图

一方面,BN、RB和BR总体均保持与Gg的高度一致性,但三本之间亦有所不同:前两者风格内容极其相似,而后者与母本的契合度在三者中则属最高。在《禽鸟议会》的大多数诗行,BN和RB几乎完全如出一辙,如上图5的第270行和图13的第626行。本研究也再次印证了本森(1987年)很大程度编辑点校自罗宾逊(1957年)版本的论断。但二者也偶现明显差别,如上图12的第65行和下图14的第166行,显示了1987年版的BN更回归于Gg的字句形态和风格,反而1957年版的RB却稍跟进于现代英语和读者,偏向于篇章的易读易懂性,修订痕迹相对较多。

图14 《禽鸟议会》精校精注本第166行比对截图

此外,1960年版的BR与Gg的契合度最为突出。很多诗行如果忽略不计现代的标点断识,BR几乎堪称中古写本Gg英格兰方体草书体之现代印刷体誊换版。如上图5第270行、图11第312行和图14第166行的此类BR / Gg几近等同现象,在“一本”中比比皆是。

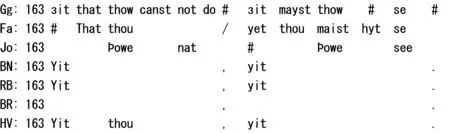

另一方面,HV则表现出与底本F的高度对应一致性。比如上图5第270行、图11第312行、图12第65行和图14第166行的F和HV,除去后者的现代标点,一写一刊完全相同。尽管HV和F也偶有差别,但较为鲜见,偏离程度也较小,一般不会构成理解困难。如下图15,中古写本的Gg和F在第163行出现了偏差,但HV此处似乎为了行文的简洁性和上下文间的流畅性,摈弃了非其固有参照底本F,选择了更易读的Gg句式和语序。

图15 《禽鸟议会》精校精注本第163行比对截图

本研究在进一步通览新的“七对一”精校精注本时首先发现,七写刊本之间之最大最显著区别应属标点。如本文第二节所示,三部中古写本的诗行均连贯一体排列,鲜见标点。字里行间唯一显著的断识标记系近九百处的斜杠/,且绝大部分集中于F本,或示加重语气或表停顿,或纯粹书记准备停笔休息的一个记号。由于每一诗行多维持在十数单词以内长度且内容相对简单,既有利于一气呵成的通行吟诵,又突出了古英诗行内的抑扬顿挫和弱强音节的依次连贯流动,而行尾的e韵又能够巧妙地将上下诗行断开,不会造成大的理解障碍。经过点校后的四部现代标点本,通过添入大量逗点和句点,使行文较之原底本更为易懂清晰。比如下图16第530行:加之由于《禽鸟议会》大篇幅内容为百鸟间的择偶雄辩,在现代点校本中,冒号、引号和破折号亦被频繁使用,梦幻诗歌的生动性、现场性和起伏性尽显纸上,有效实现了现代点校者力图烘托现场氛围带动读者情绪的意图。如下图17第499行,在1997年版HV中,冒号、单引号和惊叹号的使用尤使禽鸟之对话一目了然,且栩栩如生。

图16 《禽鸟议会》精校精注本第530行比对截图

图17 《禽鸟议会》精校精注本第499行比对截图

由此可见,中古写本更适合于中古英语原文诵读,即高声吟诵故事,而现代点校本更注重推广和吸引现代读者,即俯身讲述故事。

其次,七写刊本间异文频现,但绝大多数均属于弱异文性质,即七本各行对应单词虽形态不一,却也仅限于拼写之差,绝大数场合仍系同一语义同一句法成分的同一单词,一般不会削弱“七对一”精校精注本的整体一致性。此类弱异文在七本居高不下的原因可追溯至本文第二节所示的三写本本身。源头的Gg、F和J经不同书记之手而弱异文频发,依托传承于其的四刊本亦在所难免;此外,还有点校者鉴于现代读者的识字习惯而对中古英语做的调整,更加剧了七本单词形态的多样性。比如上图17第499行中, Gg的“cryede”,随后又分别出现“criden”和“cried”等词形,Gg的“kokkow”也有“kukkowe”“cukkowe”和“Kukkowe”等多个异形词;还有一些复合词在不同版本中或保持原貌或被分解,如下图18第504行Gg的“watyr foul”和“ho so”即属于此类情况,但一般都不会影响到识别。

图18 《禽鸟议会》精校精注本第504行比对截图

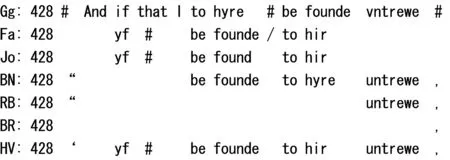

当然在“一本”中,异本同位间也不可避免地出现有非同一单词(参见上图12)、语汇缺失和语序句式迥异等强异文现象,但均系少数,不足以造成阅读障碍。比如上图15 第163行的F,起始连词“it(yet)”缺失,而动词“se(see)”的宾语“hyt (it)”却又被倒装置其前,与Gg的连词到位和宾语缺位形成异文;此外,与Gg的助动词“mayst(may)”前置于主语“thow(you)”不同,F仍保持主谓语序。由于163行自身语义句式简单以及上下诗行照应,加之包括HV在内的全部现代点校本均采用了Gg163表象,三处强异文均存在于F对应行内,形不成版本间的错位混乱。下图19第428行亦属于同类现象,版本间出现了“be founde”和“to hyre”孰前孰后的语序不一致,但不影响诗意表达,也很大程度保证了《禽鸟议会》“七对一”精校精注本的一体性。

图19 《禽鸟议会》精校精注本第428行比对截图 (26) 图19第428行此处的BN采用了F原句,而RB则遵循Gg表现,这与上图14的结论构成了一定矛盾。图14第166行反映出1987年版的BN更回归于Gg,1957年版的RB却稍跟进于现代读者。但据本研究考察,此处第428行BN / RB的相反表现在全“一本”中属于例外,对图14的既有结论不构成影响。

最后,在新“一本”精校精注本的结束部分,中古写本与现代点校本之间开始在形式上出现一定偏差。直接表现为只有HV标点本仍保持与Gg写本相同的篇幅,同为694行;BN、RB和BR等另外三现代本的篇长均增至699行,比底本多出5行;而且四现代本中的结尾均没有三写本中原来的“以神的名义,于圣瓦伦丁节召开的禽鸟议会在乔叟笔下结束”之类结语,点校者似乎最后再次在一定程度上有意突显了其现代编校印记,淡化中古抄稿痕迹。

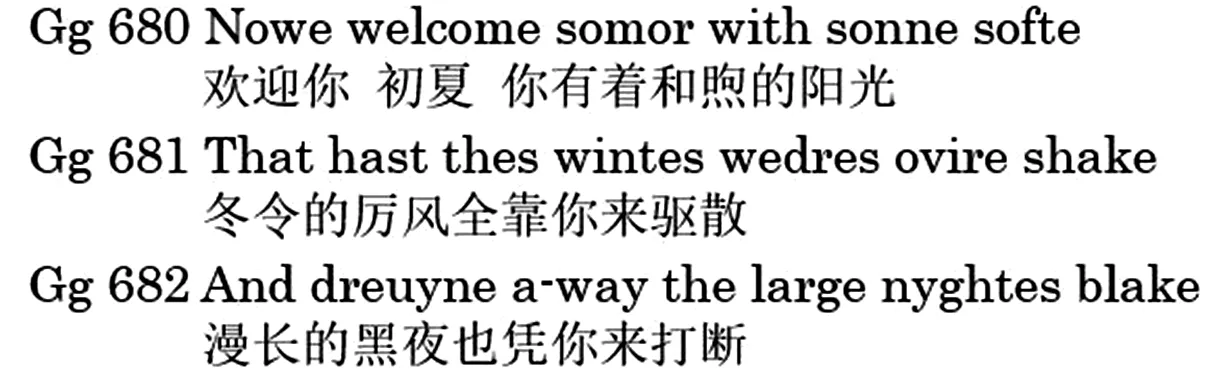

一方面,由于F本第680行系法语,原第681至687行又为空,HV点校本的此处八行只好依托于Gg对应诗行而成,而后在篇末七行又重归F本第688至694行;因此HV现代本仍保持同中古写本相同的长度。另一方面,BN、RB和BR点校本则在第685、686行分别重复出现Gg第680、681行,其后第687、688行才实为Gg第685、686行内容;之后三刊本在第690、691和692行又再次被Gg第680、681和682行介入,其后第693、694和695行因此实为Gg第688、689和690行诗篇;BN、RB和BR三刊本最后的第696到699四行即为Gg第691到694行最后四行。所以三现代点校本较之于中古写本超出的五行只是第680、681行两次和682行一次介入的结果。而重复出现的这三行内容系一首诗中诗,一首源自法语百鸟歌颂自然的韵律诗:

(25) 方重:《乔叟文集》(上卷),上海:上海译文出版社,1979年,第95页。

此首诗同样也在乔叟的《善良女子殉情记》中被禽鸟重复颂歌用以烘托故事氛围,并无实质性新内容出现。因此BN、RB和BR三部现代点校本多出的五行韵律诗也不足以阻碍《禽鸟议会》“七对一”精校精注本的统一性。

四、 结 语

由此可见,本次研究为国内学界和教育界提供了一个接触、了解乔叟版本研究的窗口。虽然仅系乔叟众多文学作品中的一个个例,但是以小见大。在本研究七种不同文化创造品的“多”与现代精校精注本的“一”之间的对话中,无论是比对过程中所展示的《禽鸟议会》诸中古写本与现代点校本各自不同的实践意图和特征的多样性,还是其直接成果《禽鸟议会》精校精注本的一体性,均具有深远又普遍的研究和教育意义。

鉴于《禽鸟议会》在乔叟书志和作品研究中的相对弱势地位,一方面,本研究立足于“多”,针对学界一些关于乔叟作品版本的热议,通过多本集校考察做出了一定的拾遗性探索和跟进性佐证。首先,本研究在给出Gg、F和J三写本并无绝对优劣之分论断的前提下,认为Gg最为完整的叙事结构,再加之成品最早和罗宾逊尤为认可的韵律等因素,使其成为包括罗宾逊和本森在内众多现代点校者的首选底本;同时哈夫利在点校F时所发现的其百余个讹误在本次实践中也均基本得到印证,或可为同样依托F的现代首部《禽鸟议会》刊本斯科特本之所以长期没有得到足够认可找到部分原因;新近书记身份被确定、研究价值开始提升的J不仅为判断Gg和F版本质量之高下提供了一定参照依据,也增强了本研究之新意。其次,关于近年来罗宾逊本和本森本这两大《乔叟作品全集》权威现代点校本所遭受的质疑,本研究从局部的《禽鸟议会》篇幅出发,认为至少仅就这首梦幻长诗部分而言,1987年本森本稍显保守且更拘于Gg本身,反而更早的1957年罗宾逊本却编辑痕迹明显,力图跟进于现代读者。但由于二本均较为单一、严格地遵循Gg这同一底本,因此风格基本接近。在乔叟创作《禽鸟议会》之意图和诗作本来原貌还没有被完全捕捉和还原的局限之下,笔者认为如若叙事完整且距乔叟时空最近的Gg善本得到首肯,本森和罗宾逊二本的权威性亦应被保留。

另一方面,尽管本研究校有余而注不足,但还是在“多”的基础上提供了一个相对全面的“一”的纸质和数据化《禽鸟议会》精校精注本。针对国内长期以来对中古英语文学教学和研究缺乏重视的实际情况,寄望于将本研究的“一”与特定的教材和课程相配套,起到基础性的支撑作用,首先推动乔叟作品及英国中世纪文学知识的科学化和普及,进而切实推进国内乔叟和英国中世纪文学史学领域的教育和研究。

最后无需赘述,乔叟作品版本的研究不论在方法还是内容上都较为多样复杂,要求也很高。因此,长期以来欧美学者的专门针对性研究还都有限。但如上所述,我国学界前辈方重和日本学者利用中国古籍版本学和西方版本目录学的诸多相通之处以及先进的数据化技术,早在上世纪中后期就在这一西方传统优势学科上做出了东方学者的贡献。本研究以前辈学者的研究为典范,进一步通过综合运用陈垣提出的与西学不谋而合的本校法、对校法和他校法以及高科技电子技术,完成了“多”对“一”的《禽鸟议会》精校精注尝试,为国内学界提供了一个乔叟版本研究可能的思路和空间。