宝庆竹刻的设计语意学研究

2021-07-28刘旸沛筠

摘 要:宝庆竹刻是明代万历问世于湖南邵阳的一项传统工艺,具有无限深远的艺术意蕴与不可估量的文化内涵,其设计语意可以从器形设计、雕刻题材、雕刻技法三个方面进行理解,蕴含着丰富的人文属性、地域文化、社会背景、图形语意。依据宝庆竹刻的设计语意传承这一非物质文化遗产,对于继承发扬传统手工艺、开发利用特色地域文化资源以及创新发展传统文化等具有比较重要的价值。

关键词:宝庆竹刻;设计语意学;器形设计;雕刻题材;雕刻技法

基金项目:本文系湖南省社会科学基金重点项目“基于‘互联网+的湖湘工艺美术类非遗文创产品创新设计研究”(19ZDB012)阶段性成果。

宝庆(即今邵阳)山川秀美、气候宜人,被誉为湘中明珠。又因盛产楠竹,自明代起宝庆的竹雕工艺便已十分发达,是除金陵、嘉定之外的第三大竹雕派系。在几百年的发展历程中,宝庆竹刻逐渐形成了独树一帜的艺术风格、精湛高超的雕刻手法以及个性鲜明的地域特色。2006年,宝庆竹刻作为邵阳地区代表性传统艺术列入国家级非文化遗产名录。

一、宝庆竹刻的材质选择

(一)竹刻材料

竹在中国不仅仅作为一种物质存在,更是具有文化意义的传统意象,象征着品性清逸、高风亮节,常作为主角出现在众多文人墨客的诗词歌赋中。被誉为“唐宋八大家”之一的苏轼就曾说:“可使食无肉,不可居无竹。”在各种形式不一的竹雕工艺中,原竹的选取都是制作竹雕工艺品的第一步,由于原竹特性的不同使得各地的竹雕风格也大相径庭。宝庆地处湖南西南部,北有资江横贯,南有梅山耸峙,中有丘陵盆地,光照充足,雨水充沛的宝庆十分适合楠竹生长。楠竹又称毛竹,其竿高大粗壮,篾性优良,种植面积广,对于竹雕艺人来说是竹刻原材料的不二之选。

(二)竹刻品类

宝庆竹刻品类齐全,主要有竹青(肌)雕刻、竹蔸雕刻、竹簧雕刻等。其中,竹青雕刻是最为传统的雕刻品类,通常选用三至五年的成年竹,以竿粗、节正、肉厚为佳,工匠们运用灭地阳刻、浅浮雕、高浮雕等各种刀法顺势运刀,尚未成型的竹胚便在一凿一刻中逐渐生动起来。而在竹蔸雕刻中,艺人们对竹根自然形态的要求则更为讲究,工匠们往往根据竹根的生长态势合理设计画面布局,或雕或削,或凿或刻,灵活运用,使画面与竹蔸融为一体、和谐自然,以求达到“天人合一”的呈现效果。

宝庆竹刻中最为重要的成就当属竹簧雕刻。据《宝庆府志·乡土志》记载,竹簧雕刻是由清康熙年间的雕刻工匠王尚智突发奇想而产生的一种创新工艺。竹簧雕刻是将原(圆)竹去青去节,仅余一层极薄的竹簧,经煮、晒、碾等多道工序后将其压平贴于木胎或竹胎之上,再抛光打磨,最后在竹簧上雕饰山水人物或花鸟鱼虫等。经加工后的竹簧质地特殊,在造型时可塑性极强,大、小、方、圆皆可,亦可拼接,使得之前受到原竹材质限制的工匠们有了更大的创作空间。清代著名学者纪晓岚曾赋诗:“瘦骨碧檀奕,颇识此君面。谁信空洞中,自藏心一片。凭君熨帖平,展出分明看。”赞扬竹簧雕刻的精巧技艺。此后,竹簧雕刻逐渐发展成为宝庆竹刻的标志,宝庆竹刻更由此确立了在中国竹刻史上独树一帜的地位。

二、宝庆竹刻的器型设计

(一)器型种类

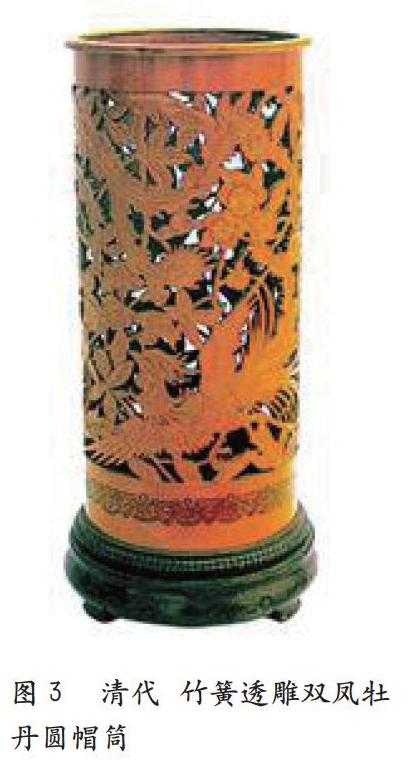

制胚是宝庆竹刻中最为重要的一步,关乎整个制作流程的成败。由于竹簧雕刻深受文人雅客、达官贵族的喜爱,因此其器型种类十分丰富,多达300余种,从日用工艺品到艺术品一应俱全,主要包括盒、瓶、扇、筒、屏风等。如清代遗存的翻簧竹雕御题天地同春食盒、竹簧阴刻填彩六边形花瓶、竹簧透雕双凤牡丹圆帽筒等。

(二)制作工序

虽然各器型的形状、构造、大小不一,但都需经过十多道工艺流程,稍复杂的甚至要经过几十次的尝试后才能打磨出一个理想的成品。在传统的制胚工艺中,首先要画好器型图样,再根据图样制作木模具,高温蒸煮挑选备用的竹簧直至其软化,趁热置入木模具后将其牢牢捆压,使之成型。待五至七天后,将成型的竹簧取出刷胶,粘贴于木胎或竹胎之上。在工业技术发达的现代,机械代替手工的半自动化生产为竹雕制胚节约了一定时间,生产力得到大幅提升,各种异型器型如多边形花瓶、圆形花瓶、宫灯等层出不穷,器型种类十分丰富。

三、宝庆竹刻的雕刻题材

据《宝庆府志·艺文志》记载,明代宝庆文化繁荣、手工艺发达,众多文人墨客与达官显贵附庸风雅,大兴收藏之风,各种玉石文玩、珍奇摆件炙手可热,宝庆竹刻遂应运而生。诸多青睐于竹文化的文人都曾留下数量可观、质量上乘的竹雕作品。

(一)山水人物类

在表现题材上,工匠艺人们常以山水人物为主,时而寄情,时而抒怀。《“云山樵子”制山水图笔筒》(如图1)就是一件以此为主题创作的竹雕笔筒,为明代竹刻大师潘一龙的遗存作品。

竹笔筒上,远看群山起伏,连绵不绝,瀑布似银河般自山顶一泻而下,细细观察,有一寺院隐匿于山林之中;近看松石林木层层叠叠,潺潺溪水缓缓流淌,观景亭内不知何人正肆意享受这悠然一刻。笔筒上部用阳刻法刻有“近因春雨连绵,杜门罕出,偶仿巨然古法,甚为雅观,故其摹刻”等文字,款力“云山樵子”。云山樵子即潘一龙别号,其自幼聪颖,七岁时便能与其父对弈而常胜之;潘公尤善诗画,在竹刻方面颇有造诣,每出一器,皆得一众文人珍之藏之。

除此之外,还有人称菉园主人的竹刻大师王尚贤所作的《王尚贤制夏山图笔筒》(如图2)。王尚贤在刻竹方面堪称一绝,在夏山图笔筒中采用现实主义的手法,将妇人临河而立,河面粼粼波光与空中明月互相倒映这一景象刻画得入木三分,并题有诗句:“試问海山今夜月,不知何故照人圆。”这充分表达了刻竹人在国破家亡时的哀怨愤慨之情。整幅画面章法布局有虚有实,技法刀功运用得恰到好处,水中清影惟妙惟肖,生动传神。宝庆竹刻的山水人物题材很大部分取材于宝庆当地的现实生活场景和江南地区的山川风光,因此极具地域特色。明清时期的很多竹刻名匠都是文人雅士、方外人士出身,他们常对现实心怀不满,继而将自身向往之意境或个人思想感情寄托于河流山川之中。感情的融入以及心境的潜移使得经过一刀一划细心雕刻而成的作品无论在立意还是格调上都散发出非同寻常的光芒。

(二)动植物类

宝庆竹刻的第二大类题材为动植物类。典型代表有梅兰竹菊、喜鹊蝈蝈、龙凤麒麟、蝙蝠鱼虾等,如清代遗留作品《竹簧透雕双凤牡丹圆帽筒》(如图3)。古代素有龙凤呈祥之说,此帽筒上双凤展翼游于牡丹花丛之中,尽显吉祥尊贵之意,二者在整幅画面中相互映衬,分外和諧。在艺人精湛的刻功之下,凤凰尾羽曲线流畅,栩栩如生,牡丹花丛虽布满整个筒身但因凤凰穿插其中,反而形成了一种有整有零、聚散有度的美感。

另有明代遗留作品《高浮雕虾蟹相戏竹根鱼篓》(如图4)。工匠充分利用竹根的自然形态,采用高浮雕的雕刻技法将虾蟹的细微动态刻于鱼篓之上,使之呈现出冲破平面、立于现实之感,游虾触须漂浮荡漾的动势极其逼真,螃蟹举起双钳如临大敌,画面整体充斥着人格化的个性魅力,证明工匠对自然观察细致,运刀能力出神入化。

(三)博古书画类

宝庆竹刻常见的表现题材还有博古书画类。宝庆竹刻诞生于文化氛围浓厚的明万历年间,因此,不乏崇尚古代诗词文联、名人墨迹的手工艺人将其雕刻成作品,或表达欣赏,或借以明志。

四、宝庆竹刻的雕刻技法

宝庆竹刻中使用的技法多种多样,呈现出的效果也各有千秋,主要有阴刻、阳刻、镂刻、圆雕、浮雕(浅浮雕、高浮雕)、透雕等。传统刀法则有单刀法、双刀法、划刀法、逆刀法、顺刀法、中锋、偏锋等。

(一)留青灭地阳刻法

留青灭地阳刻法属于一种较为独特的雕刻技法,即将雕刻图案以外的青皮削去,用阳刻法突出纹饰,局部细节再用阴刻法加以刻画。留青灭地阳刻法采用的是阴阳结合、留青灭地的方法,能使竹雕上的图案突破空间限制,呈现出有如身临其境的真实感。现代竹刻大师陆凡林、陆海航的夺冠作品《松下剪蝶》(如图5)就是以留青灭地阳刻法雕刻而成的。

画面中的松树苍翠挺拔,有一老翁与一童子正盘腿坐于其荫蔽之下,另有一小儿起身追逐四处飞舞的蝴蝶,粼粼光斑透过树枝洒下,映照着这一老二小脸上的笑容。画面构图的合理分布与光影色彩恰到好处的运用使得作品格外呈现出几分厚重的历史感。

(二)雕刻与彩绘结合

将雕刻与彩绘相结合也是使宝庆竹刻区别于其他竹雕派别的独特技法。之所以能将彩绘运用于竹雕之上,是因为竹簧结构细密,易于上色的特殊材质,但此法较为考验工匠们的色彩搭配能力。彩绘与竹簧雕刻的结合使得宝庆竹刻显现出更为独特的情趣韵味。《国色天香》(如图6)出自国家级非遗传承人张宗凡,是以牡丹花为主要题材的竹簧雕刻作品。张宗凡先用阴刻法刻画出牡丹绽放引来蜂蝶停驻的画面,再结合国画工笔重彩技法使整体画面色彩更加丰富,相较一般的竹雕作品而言具有更强的视觉感染力。

五、结语

宝庆竹刻历经六百余年的岁月,无数手工艺人为了这项传统手工艺的传承与发展奉献出了自己毕生的精力。正是因为这些工匠们一代又一代锲而不舍地倾注心血才使得宝庆竹刻能够不断地推陈出新、去芜存菁,直至今日仍在中国竹刻史上占据着一席之地。宝庆竹刻的表现题材,植根于当地百姓的生活场景和江南地区的山川风物、四时美景,因此具有浓郁的地方特色。“竹”这一意象本身就具有强烈的文化属性,艺人们又往往善于将诗情画意与个人的理想心境相结合,使得竹雕作品在整体意境上更显底蕴深厚。留青灭地阳刻法和雕刻彩绘结合法则尤其显现出宝庆竹刻竹雕艺人们的高超技艺与精进不休的工匠精神。“非物质文化遗产不仅是中国的民族记忆,更是世界的宝贵财富,具有不可估量的无形价值。”宝庆竹刻经历了数个朝代的更迭,见证着截然不同的历史文化,其宝贵的艺术价值和丰富的文化内涵在中国竹刻史上都是独一无二的。作为一项极具代表性的竹雕艺术,研究其设计语意对非物质文化遗产的传承、传统文化的创新发展以及特色地域文化资源的开发再利用等都具有十分重要的意义。

参考文献:

[1]王艳萍,唐文林,聂世忠.宝庆竹刻 刻刀为笔 雕竹成画[J].新湘评论,2019(11):47-48.

[2]谭高荣,覃英慧.如诗如画 宝庆竹刻[J].文艺生活(艺术中国),2010(8):88-91.

[3]聂菲.宝庆竹簧[J].收藏家,2012(12):77-82.

[4]胡彬彬.宝庆竹刻[J].东南文化,2001(8):74-81.

[5]单贺飞. 宝庆竹刻图像艺术形式研究[D].株洲:湖南工业大学,2009.

[6]聂世忠.论宝庆竹刻的承传与创新[J].世界竹藤通讯,2017(6):49-54.

[7]刘文良,谢佳林.互联网+文创:走出传统非遗创新性发展的困境[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2019(5):88-95.

作者简介:刘旸沛筠,湖南工业大学包装设计艺术学院硕士研究生。研究方向:设计历史与理论研究。