郁涛现成品绘画探析

2021-07-28肖紫琼吴卫

肖紫琼 吴卫

摘 要:探寻湖南当代艺术大家郁涛现成品绘画作品的藝术特征,为湖南现当代艺术的创新与发展提供新的研究视角。通过人物访谈并大量收集郁涛的现成品绘画作品,同时查阅梳理相关文献资料,按照郁涛不同时期的现成品绘画作品,总结出了郁涛现成品绘画的三个特点:“生长——滋长壮大”“涅槃——消解重构”“重生——重塑书魂”。郁涛以留下痕迹的现成品——纸制品为创作材料,通过“解构——还原——重构”的方式,创作出有质感并赋予其灵魂的现成品绘画作品。

关键字:郁涛;现成品绘画;滋长壮大;消解重构;重塑书魂

基金项目:本文系湖南省学位与研究生教育改革研究项目(2019JGYB098)研究成果。

一、背景

“现成品艺术”概念的出现,源于20世纪初杜尚(Marcel Duchamp,1887-1968)的一件名为《泉》的作品。在纽约独立艺术家协会举办的展览上展出后,这件前卫的、富有冲击力的作品,使得“现成品”这一艺术的表达方式引起了艺术家们的一系列思考与讨论。人们也纷纷开始思考何为艺术?何为审美?并跳出传统审美的框架来重新审视未来艺术的发展方向。《泉》的话语焦点在于打破艺术与非艺术的界限,它让人们了解到,只要用一种艺术的视角去看待现成品,那么一切包涵着创意与理念的现成品都可能成为艺术品,人人都可以把日常用品变成艺术品,那么人人都能成为艺术家[1]。这种打破原有艺术理念的新的方式可谓是离经叛道,但其作品中包含的思想内容与引人思考的表达方式,使艺术又有了新的范式——现成品艺术。与杜尚交往甚密的“达达派”重要人物曼·雷①(Man Ray,1890~1976)曾说:“没有一件东西是无用的。”物品散落人间,因其被功能性的使用而藏身于日常生活,或因其功能性使用的终止而被废弃,但是它们一旦被艺术家“赋权”,就会获得其独立的美学价值[2]。所以时至今日,“现成品”艺术这一有趣的创作方式仍然充满活力,也为当代艺术开启了新的方向。

郁涛就是这么一位敢于创新、勇于探索的当代艺术家,他潜心于现成品艺术的可能性并不断着手去探索物品与绘画之间的关联,逐渐形成了属于自己的“现成品绘画”,并创造出了不少令人遐思和赞叹的艺术佳作。其现成品作品的绘画模式,开启了绘画的另一种形态,而物品的绘画性,又涵纳了对其表现题材的深刻思考,使其最终的艺术成品具有极大魅力。

二、郁涛简介

郁涛(1969~ ),长沙理工大学设计艺术学院教授,中国美术家协会会员,现担任湖南省设计艺术家协会副秘书长、湖南省美术家协会综合材料绘画艺术委员会主任。郁涛出生于湖南省郴州市安仁县,在14岁(1983)时进入安仁县第五中学学习,19岁(1988)进入湖南师范大学美术学院学习,23岁(1992)任教于湖南大学设计艺术学院,25岁(1994)起至今任教于长沙理工大学设计艺术学院。2011-2012年,前往中央美术学院中国画学院材料与表现工作室深造,师从胡伟教授。自中央美术学院访学回湘之后,郁涛便开始了现成品艺术的研究和创作,并积极探索现成品艺术呈现的新方式,其相关作品参与并入选了多项展览,成绩斐然。2014年,参加在中国北京圣之空间艺术中心举办的“超象——痕迹与线性”展。同年,其现成品艺术绘画《静夜思》入选第十二届全国美术作品展览。2015年,现成品艺术绘画《2013美术报》入选“2015年首届全国(宁波)综合材料绘画双年展”。2017年参加“中国·湖南(国际)艺术博览会”,并于长沙湖南省展览馆举办“开·无——郁涛、蔡建章综合材料艺术作品展”。2018年参加“纪念改革开放40周年——艺术湖南·美术创作成果展览”,并于长沙纸本艺术馆参加了“一带一路共享:纸本艺术国际交流展”,同年在醴陵的中国陶瓷谷参加“中国陶瓷谷·全球艺术家村”艺术项目。2019年参加“第一道光——艺术际遇2019”当代水墨十人展。2020年在上海盈艺术中心参加现成品绘画展,在北京鸟巢文化中心参加了纸上空间的展览等。

除此之外,郁涛还成功举办了多次个人展览:2015年在北京圣之空间艺术中心举办“画书:郁涛现成品绘画展”,2016年在长沙的物物空间举办了个展“橙子”,2017年于长沙的物物空间举办了个展“惊蛰”,于2019年在上海的柒画廊举办个展“谜语”,同年在日本东京获得2019年第三届国际艺术奥林匹亚比赛优秀奖。沉淀了丰富的创作经验和艺术感悟后,他在湖南美术出版社出版了《郁涛——画书》与《郁涛——生产与感知》两部著作,为湖湘当代现成品艺术的发展做出了重要的学术贡献。

三、郁涛现成品绘画作品探析

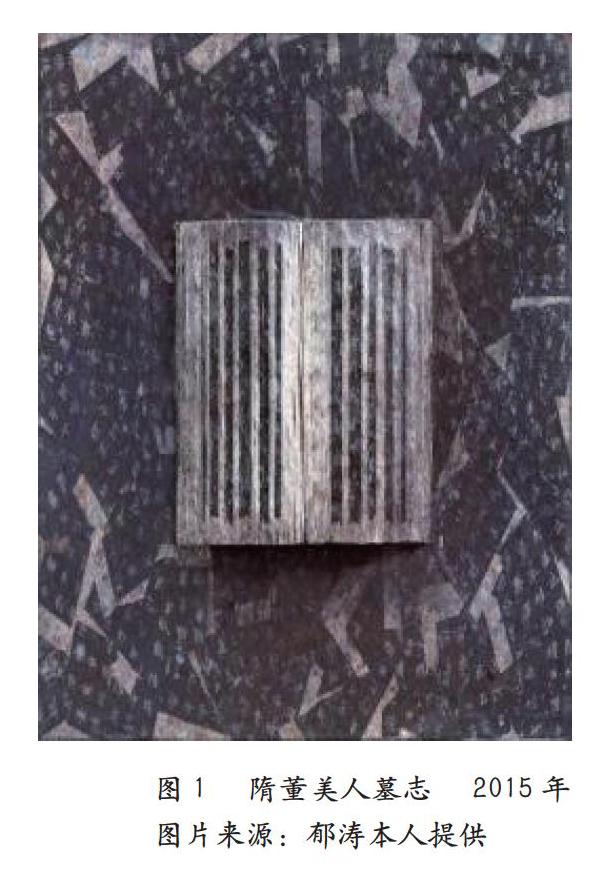

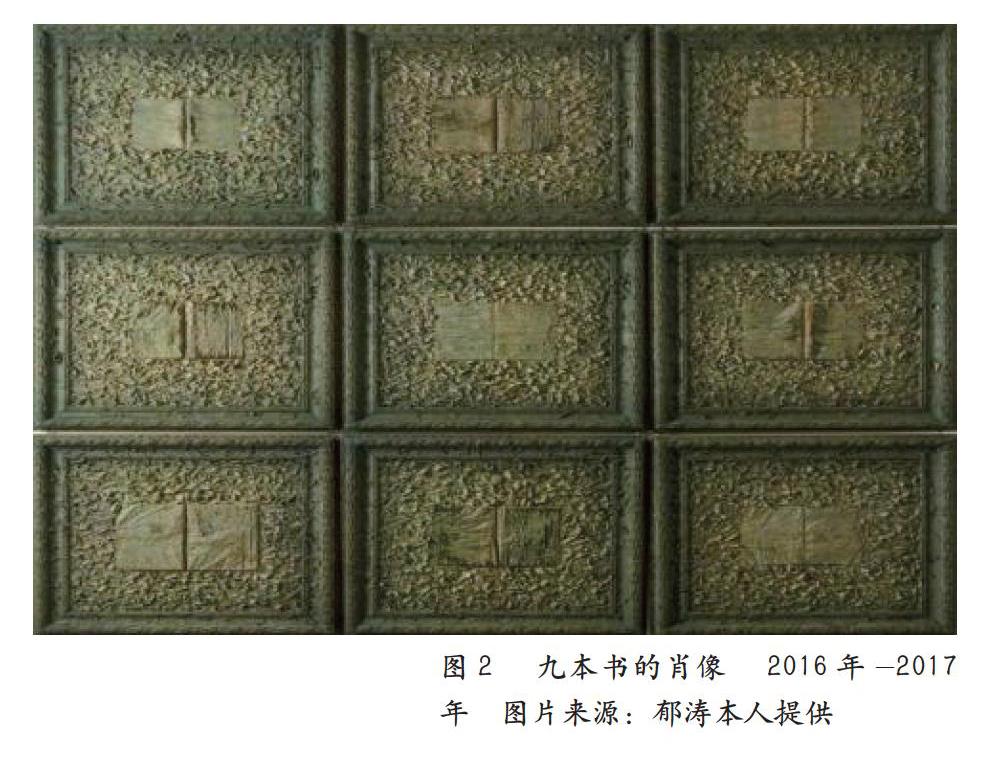

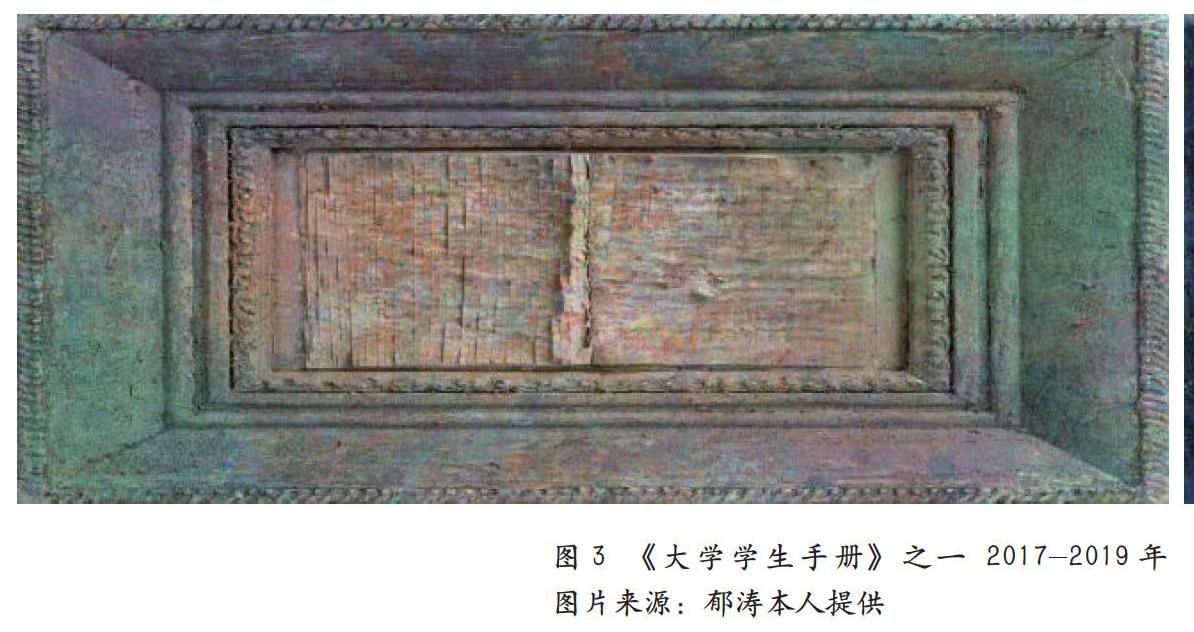

纵览郁涛的现成品绘画作品,其在不同时期有三个样貌:2015年到2016年的“画书”系列,2016年至2017年“书之肖像”系列之一,以及2017年至2019年的“书之肖像”系列之二。这些作品都是以“书”这样的物品为蓝本进行创作的,但不同时期的作品却各有特点,可以概括为“书的生长”“书的涅槃”“书的重生”等三部曲。在“书的生长”这一时期,他将“书”当作现成品创作,吸取碑刻的制作方式,用时间酝酿作品,以书为种子,使其生长并壮大;在“书的涅槃”这一时期,他破坏性地介入“书”,将其打散后以重复上色等手法促成“书”的重构,使作品脱离“书”原本的实用性,增强了观赏性;而在“书的重生”这一时期,他将“书”作为原料,通过裁刻烘晒,保留书的部分形状,同时将画框、色彩以及构图完美地结合起来,并赋予其全新的样貌。

(一)生长——滋长壮大

第一次接触现成品绘画这一概念时让人感觉很奇妙,如何才能做到既是物品又是绘画呢?现成品艺术的出现,如同德·迪弗②(Thierry de Duve)所言,让艺术成为“一般艺术”(Art General),成为关于艺术的艺术或“元艺术”(Meta-Art),而绘画仅仅保持为“特殊艺术”[3](Special Art)。并且物品是三维的,但绘画是二维的,现成品绘画这一方式是如何将这二者巧妙地结合,使得最终的成品具有物品的性质,又具有绘画给人带来的特殊艺术感觉呢?这些疑问是现成品绘画的魅力所在,也是郁涛经过不断研究形成的独属于他的处理方式。

郁涛自研究现成品绘画开始,就一直思考着画作、绘画方式与物品三者之间的关系,画经过绘画变为物品,那物品经过绘画行为,可否变为画呢?在慢慢解决这些疑问的同时,他形成了对现成品绘画独特的理解与处理方式。郁涛对于所制作物品背后的故事十分着迷,他想将这些物品背后的故事以及感慨带给所有观者。在2015年到2016年的制作过程中,由普通的实用物品生长成为一幅幅具有厚度与深度的作品。这一阶段从郁涛的作品中可以很直观地感受到其中的生长性,如图1的《隋董美人墓志》,以泥土的颜色为基调,整件作品如同从土地中生长出来一样。四周散落的书法拓本残片加深了整幅作品的视觉冲击,散布的浅色文字,仿佛经过时间的渗透从书中渐渐析出并且蔓延。就如这幅《隋董美人墓志》的产生一样,由一个个文字、一句句话语汇集成为一本书,同时又由书本的形式将文字与知识渐渐扩散于视线之中。这也正如现成品绘画本身一样,拆解脱离了物品本身被赋予的实用意义,却又以另一种特别的方式产生其他性质。书作为物品呈现出了绘画作品的美感,同时属于物品的属性依然存留。

在《十二本白了的书》中也可以很明显地感受到书的生长性。这件作品最终呈现出了最接近书原本状态的颜色与质感,仿佛翻找家中的书柜看到的有年代感的旧书一般。经过了梅雨天的湿润,经历了夏日高温的蒸腾,被淋湿后又晒干的褶皱和令人怀旧的油墨香味,其书页被裁成细细的条状,但又互相粘合在一起,书籍上的字迹已经模糊不清,但隐隐约约又可以领略出其之前身为书籍所承载的智慧。细碎的纸条与厚重的书籍相互对比,纸张特有的肌理经“养化”与时光的风化,浮现出一种不可控的美丽,积淀出自由生长的势能,这些都是源于作品的主体——“书”。以书为种子,培养书独特的成长模式,他让书真正地成为了艺术品。

郁涛不是在制作书,而是对现成的书进行制作加工。他不是把书做成装置,而是让其作为物品与绘画发生关联。同时我们在他的作品中看不到书籍濒临消失而带来的颓丧、失落之感,反而为我们呈现了一种关于书的从未有过的新奇体验[4]。

(二)涅槃——消解重构

在上一阶段中,郁涛一直注重作品中的生长性,但在2016年至2017年这一段时间里,郁涛以书为题材的作品出现了一种寂静甚至毁灭的感觉。他将涅槃性发挥到了极致,把现成品通过自己的方式做成了似画的物品。在郁涛手上,图书乃是一堆堆、一册册并置起来,但如同废墟一般被拆解打散,消解材料的商品性,以作为创作的“原料”。通过“解构——还原——重构”的处理方式,看似现成品即书本,但也是画。而要实现从画到物品或从物品到画的转换,以平面空间去兼容形态的差异性,以无意义、无表现性和无用性去消解物品已被定义的生活的或文化的所指意义和有用性,将可读的转化为可看的[5]。这种定义的转换就使物品拥有了绘画性的奇妙表现,而这也来源于郁涛独特的处理手法。郁涛现成品绘画的制作过程可以提炼为:裁书——贴书——水养形变——控制形变——种色——筛色[6]。一道道工艺改变了物品原先的形态,完全摧毁了其原本的实用性,上升为艺术观赏性。而色彩的糅合与拼贴具有的绘画性,使得整件作品产生了强烈的观赏性与一种沧桑的质感。

《九本书的肖像》(如图2)作品充分展示了一种复古的氛围,同时,物品绘画性也充盈其中。整件作品以九本书作为主体,沉浸在一种古铜绿的色调中。将一件件可以独立的作品组合起来之后有了超越单件作品的内涵深度。整齐排列的九本书籍,如同一面肃穆的碑刻立于眼前,每件作品呈现出来的状态相似又各具独特姿态。仔细看来可以发现每件作品背景的处理方式十分相似,都呈现出一种散落斑驳的质感,而主体的书本较为匀整地置于散落的碎片中,如同被枯叶掩盖一般,完美地融入了画中。九本书籍仿佛都经过雨淋发酵、日晒风干,经历过时光的摧残与淘洗,被彻底毁坏后留下了“干花”的质态,却又有着引人进一步探寻的吸引力,这或许就是书本物性流逝后展现出的艺术力量。在作品《六本书的肖像》中的六幅作品全都显现出一种炙烤过后的铜黑色,仿若大火过后的满地余烬,如岩浆凝结后的黑色宝石。纵向的排列以及每一幅作品的装框设计使得六本書如同标本一般呈现在观众眼前。主体的书籍因为毁灭式的手法已经看不出原本的模样,但这恰是巧妙之处,将物体本身处理变形之后,就能将其作为载体,可以成为任何人想象的任意事物,加上铜黑色对整个作品的渲染,以及背景与画框的斑驳肌理,像毁灭的余烬又如时光的刻印。纸质主体作为实用物品的形体消亡,但又因郁涛的“绘画”而形成了强烈的视觉效果。

(三)重生——重塑书魂

在之后的2017年至2019年间,郁涛作品的风格又有了不同的转变,个人的风格更加明显,观赏其作品时书的魂魄仿佛现于眼前一般。郁涛的作品中之所以能产生如此鲜明的物之灵魂感或者说纪念碑式的仪式感,与他创作前选择的基础材料有关。郁涛作品的材料主体都是被加工过的或使用过的,他在日常生活中常收集书籍、杂志或报纸等生活中的实用物品,这些被生产或被人使用过,储存了一些生产者、使用者的信息。这些纸质物品比起如今的电子媒体来说,或许显得较为“朴素”,对比起电子媒体喧嚣式传播,它们只是静静地存在于书店或桌角,但其拥有的触摸感与安心感是电子传媒无法拥有的。在制作作品时,郁涛会对现成的书籍进行一些个人化的处理,为这些书籍刻印上个人的风格。这是现成品的魅力所在,也让人明白了郁涛为何选择纸质物品作为创作材料。这些“书”之魂魄经过“养化”等各种手法,如同器物一般被制作出来,在裁切以及日晒后,就慢慢地转变为整件作品真实的积淀,书本经过他个人的理解与处理,最后以一种新生的面貌出现在观众的视野里。几本具体的“书”被还原到一般意义上“书本”的物质性上,书本之本,就是有其体积,有着自身材质的独立性。书也有着体积块面,郁涛以切割方式,裁切书册,反复裁切,保留了书的物质形态、纸张的物性,以及切割后的平面形态,也保留了书的生产原理,但不是美术史上已有的方式[7]。

这些特点在图3与图4的作品中都可以很明显地感受到。两件作品在装裱上相较于上一时期又有所不同,在这一时期,作品的“回”字形结构被更加强烈地强调了出来,使得较为平面的作品有了一种纵深之感。观者在观看作品时,作品仿佛也在打量着观众,用那老人一般满是时光痕迹的模样凝视着观者。

图3的作品为《〈大学学生手册〉之一》,从命名中可以直接地了解到主体的书本为一本大学生手册。作品整体看去笼罩于一片绿色之中,周边泛出一些锈蚀斑驳的痕迹,中心的书本上飘着一片绿色的斑纹与更多抢眼的橙黄色波纹。除此之外还可以发现,这幅作品像是有两个裱框一般,这样层叠的裱框使得作品仿佛刚好嵌于画框之中,同时也像是呼应了作品的名称一般,一本《大学学生手册》传递的是“守则”与“注意事项”,周围的裱框像是规则的限制,而中间手册较为鲜艳的色彩,又仿佛学生青春的活力一般。手册或许在岁月中慢慢消亡老化,但青春的魂魄、过往的经历却从这件作品中跃于眼前。

图4的作品为《普通话训练与测试》,一眼看去可以发现颜色十分漂亮,作品整体呈蓝色,似是忧郁又或是爽朗。这幅作品同样的嵌有画框,一眼看去,画框也是作品的一部分,画框已经融入了整件作品的视觉布置之中。这种明确的“回”字形构图,使得纸质的中心与画框形成了重叠的结构。而纸质的中心,已经看不出书籍的原貌,但这就是巧妙之处,将物体本身处理变形之后,就能将其作为载体,可以成为任何人想象的任意事物。加上蓝色对整个作品的渲染,让人感觉到了微妙的情绪,像绵延的雨季又如飘于水中的书页。在这一时期的作品中,我们都能看到郁涛通过自己多年的理解,开启了书籍、内蕴、画作以及观众之间的链接,他赋予这些日常可见的书籍新的诉说方式,给予了书以重生。

四、结语

随着当代艺术的不断发展,各类艺术形式呈现出一种百花齐放的姿态,但要寻求新意就需要去挣脱束缚、打破常规。纵观湖南当代艺术界,郁涛的现成品绘画作品就十分惊艳且成功,并且成为了湖南艺术界的一大亮点,得到了国内外同行的关注。郁涛对于现成品绘画不但有着独特的理解,还形成了具有个人特点的创作方式。他认为现成品绘画就是制作者重新去面对画作、绘画方式与物品三者之间的关系。在书的“滋长壮大”这一阶段,郁涛以纸制品“书”为创作载体,将书本的实用性与绘画的观赏性发生关联,重新定义书的意义;在书的“消解重构”这一阶段,他完全地消解书作为纸制品的固有模式,通过打散、重构、上色等绘画方式,探索将书上升为绘画作品的路径;在书的“重塑书魂”这一阶段,他赋予书本全新的样貌、全新的意义,完全实现从纸质书本到具有观赏性绘画作品的转换,同时借助画框与书籍的搭配,使得作品最终生长出新的灵魂与观者对话。

郁涛在三个不同时期对于作品的处理方式各有侧重,但其作品表现的对于时光与物品背后故事的探寻是郁涛从始至终的目标。探究郁涛的现成品绘画的特点,不仅能够为发掘与研究当代湖湘的艺术学者提供良好的视角,也对湖南现当代艺术的创新与发展具有重要的推动作用。

注释:

①曼·雷(Man Ray,1890-1976),本名为艾曼纽·雷汀斯基(Emmanuel Radnitsky),美国达达主义奠基人,先锋摄影大师、诗人、雕塑家,超现实主义電影的开创者。

②比利时学者蒂埃里·德·迪弗(Thierry de Duve,1944- )是现当代艺术理论的杰出研究者、艺术史学家、哲学家与策展人,他的代表作《杜尚之后的康德》(Kant after Duchamp)一举奠定其杜尚研究权威者的地位。

参考文献:

[1]周宇.现成品艺术与“物”的解放[J].戏剧之家,2018(35):123.

[2]熊言钧.变异的物观——杜尚以来的现成品艺术实践的形式与观念[J].艺术与设计(理论),2019(6):110-113.

[3]夏可君.何谓“现成品绘画”?[J].美术文献,2016(1):14-23.

[4]郁涛集评[J].美术文献,2016(Z1):56-59.

[5]郁涛.郁涛自述画、绘画与物品——关于现成品绘画的思考[J].美术文献,2016(Z1):60-63.

[6]夏可君.郁涛的画书:现成品绘画的可能性[J].创作与评论,2016(9):125-128.

[7]陈秋伟,雷济铭.返璞归真——郁涛“画书”VS陈秋伟“做书”[J].文艺生活(艺术中国),2017(6):114-123.

作者简介:

肖紫琼,湖南师范大学美术学院艺术设计专业研究生。

吴卫,博士,湖南师范大学美术学院教授、博士生导师。研究方向:传统艺术符号和高校艺术教育理论。