新的具有回声定位能力的哺乳动物类群—猪尾鼠

2021-07-28刘奇刘振蒋学龙施鹏

刘奇,刘振,蒋学龙,施鹏

热点追踪

新的具有回声定位能力的哺乳动物类群—猪尾鼠

刘奇,刘振,蒋学龙,施鹏

中国科学院昆明动物研究所,遗传资源与进化国家重点实验室,昆明 650223

回声定位(echolocation)是指动物通过发出声波和接收回声来获得空间环境信息,进而实现目标定位、躲避障碍物、导航、觅食等活动的一种定向行为[1,2]。回声定位作为一种特殊的感觉系统,能够帮助动物在视觉无效或低效的环境下提高生存适合度,因此是动物的一种适应性的复杂性状。自1942年通过严格的实验方法首次证实蝙蝠具有回声定位行为以来[3],研究人员又陆续发现在鸟类、齿鲸、鼩鼱、马岛猬等动物类群中,甚至盲人,都具备回声定位的能力[4~8]。由此可见,回声定位在动物中呈现多次、独立的起源和演化模式。回声定位性状在不同的动物类群间表现出多层次(形态、行为、生理、遗传等)的高度趋同,同时又表现出丰富的多样性(声波类型、频率,适用环境等)。在过去的几十年中,研究人员从动物生态、生理、分子遗传等不同方面,对回声定位机制进行了广泛的探索[9~13],但至今对这个问题还知之甚少,整个领域的研究遇到了极大的瓶颈。这主要是因为这些野生动物受限于动物饲养、体型以及研究手段等难题,很难在现有的回声定位物种上开展更精细、深入的研究。因此,新的回声定位动物类群的发现将为突破目前的瓶颈提供可能。

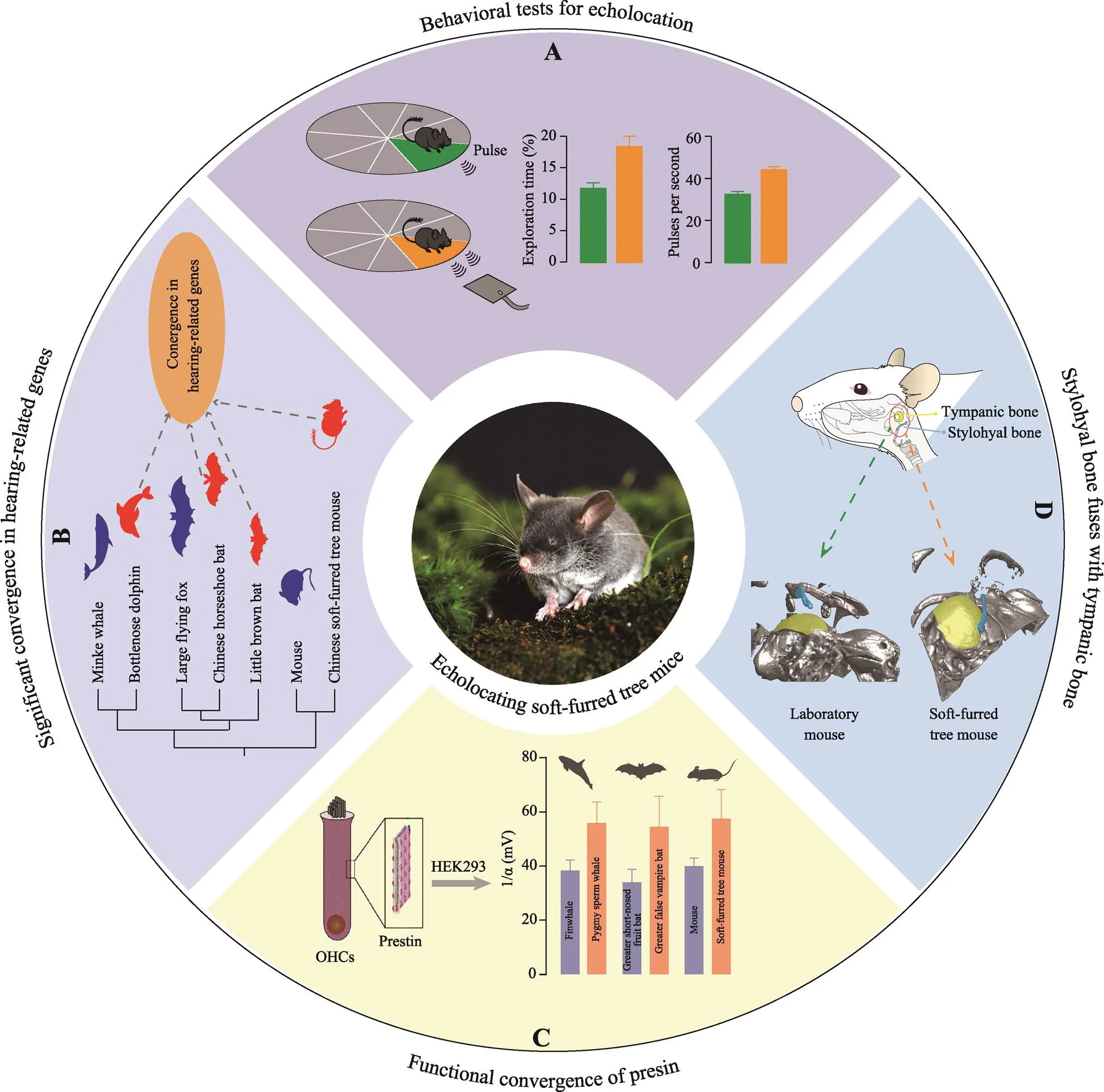

2021年6月18日,在线发表了中国科学院昆明动物研究所施鹏课题组、蒋学龙课题组和刘振课题组的联合攻关成果。在该研究中,研究人员整合行为学、解剖学、基因组学以及基因功能实验多个证据,证实了猪尾鼠属()物种的回声定位行为(图1)[14]。这是一类新的、独立进化出回声定位性状的哺乳动物类群。

猪尾鼠属隶属啮齿目(Rodentia)刺山鼠科(Platacanthomyidae),是一种小型树栖型哺乳动物,因其眼睛小而又被称为“盲鼠”。系统发生与分类研究发现该属至少包含5个物种:中华猪尾鼠(),沙巴猪尾鼠(),大娄山猪尾鼠(),小猪尾鼠()以及黄山猪尾鼠()[15,16]。研究人员录制了猪尾鼠在运动中有规律地发出短时程、调频型、高频声波(峰频~98 kHz)。黑暗环境下,猪尾鼠在复杂空间环境中以及躲避障碍物时发出更高的超声波速率。以上结果提示猪尾鼠超声波在运动行为中发挥着定向作用——回声定位。随后,研究人员采用经典的实验装置以及严格的实验设计来验证猪尾鼠是否具备回声定位能力。通过行为学任务实验发现,猪尾鼠花费更多的时间和发出更高的超声波速率探索目标,它们在完全黑暗条件下准确的探测到逃脱平台,顺利获取食物奖励;当其耳朵被堵塞后,猪尾鼠接收不到回声,不能再探测到目标和完成任务;移除耳塞后,猪尾鼠恢复探索和定位目标的能力。在消除了视觉、触觉以及控制嗅觉的条件下,行为学实验证实猪尾鼠属是通过发出超声波和听觉接收回声实现定位目标——回声定位。

2010年,Veselka等[17]对喉部发声的回声定位蝙蝠进行研究,发现茎舌骨(stylohyal bone)和鼓骨(tympanic bone)在空间位置上接触并融合。因此研究人员利用micro-CT手段呈现猪尾鼠的骨骼解剖结构,发现其茎舌骨与鼓骨的空间位置接触并融合,这与通过喉部发声的回声定位蝙蝠的结构是一致的。这说明在发声与听觉结构上,猪尾鼠与喉部发声的回声定位蝙蝠具有相同的解剖学结构基础。

图1 多个实验证据证实猪尾鼠物种的回声定位行为[14]

A:在行为学实验中,猪尾鼠花费更多的时间和发出更高的超声波速率探索目标,并准确完成任务;B:全基因组范围内趋同演化分析显示回声定位物种显著地富集听力相关基因;C:基因功能实验表明回声定位基因在回声定位物种间的功能趋同;D:在发声和听觉机构上,猪尾鼠茎舌骨与鼓骨空间位置上接触并融合,这与通过喉部发声的回声定位蝙蝠一致。

研究人员从头测序组装了中华猪尾鼠高质量全基因组,通过进化基因组学分析发现,猪尾鼠的回声定位是独立起源的。在全基因组范围内,猪尾鼠与已知的回声定位物种(蝙蝠和齿鲸)在听觉基因上显著的富集趋同基因。其中包含被广泛研究的回声定位相关基因[18,19]。该研究进一步通过基因功能实验证实猪尾鼠与回声定位物种存在功能趋同。而且,基因功能趋同是由回声定位物种共享的氨基酸突变所驱动。

该研究旨在通过坚实的、多线性的实验证据证实猪尾鼠回声定位行为,猪尾鼠是一类新的、独立演化出回声定位性状的哺乳动物类群。这一研究结果将动物回声定位行为扩展到了啮齿目,刷新了人类对于哺乳动物回声定位性状多点、独立起源的认识,这也提示着人们远远低估了回声定位性状在哺乳动物中的趋同演化。

在该研究中,研究人员重新强调了回声定位的含义:动物用于定向的一种方式,是涉及发声、听觉、神经等多感官系统的动物行为,同时也是生物适应性演化获得的一种复杂性状。因此,行为学实验是检验动物是否具有回声定位能力的金标准,而夜行性、高频声波、视觉退化、高频听力等并不是生物具备回声定位性状的充分条件,探索证明新的回声定位生物需要多线性的证据。此外,由于猪尾鼠属于啮齿类,亲缘关系、体型大小与模式动物小鼠()较接近,饲养繁殖容易操作等因素,有望成为研究发声、听觉、回声定位神经回路等的新型实验动物。

[1] Griffin DR. Echolocation by blind men, bats and radar., 100(2609): 589–590.

[2] Jones G. Molecular evolution: gene convergence in echolocating mammals., 2010, 20(2): R62–R64.

[3] Glambos R, Griffin DR. Obstacle avoidance by flying bats: the cries of bats.,1942, 89(3): 476–490.

[4] Brinkløv S, Fenton MB, Ratcliffe JM. Echolocation in Oilbirds and swiftlets., 2013, 4: 123.

[5] Jones G. Echolocation., 2005, 15(13): R484– R488.

[6] Gould E, Negus NC, Novick A. Evidence for echolocation in shrews., 1964, 156(1): 19–37.

[7] Gould E. Evidence for Echolocation in the Tenrecidae of Madagascar., 1965, 109(6): 352–360.

[8] Rice CE. Human echo perception., 1967, 155(3763): 656–664.

[9] Thomas JA, Jalili M.Review of echolocation in insectivores and rodents. In: Thomas JA, Moss C, Vater M, eds. Echolocation in Bats and Dolphins. 2004, 547–564.

[10] von Merten S, Siemers BM. Shrew twittering call rate is high in novel environments-a lab-study., 2020, 65: 469–479.

[11] Chai SM, Tian R, Rong XH, Li GT, Chen BY, Ren WH, Xu SX, Yang G. Evidence of echolocation in the common shrew from molecular convergence with other echolocating mammals., 2020, 59: e4.

[12] Catania KC, Hare JF, Campbell KL. Water shrews detect movement, shape, and smell to find prey underwater., 2008, 105(2): 571–576.

[13] Sales GD. Ultrasonic calls of wild and wild-type rodents. In: Brudzynski SM, eds. Handbook of Mammalian Vocalization: An Integrative Neuroscience Approach. 2010, 77–88.

[14] He K, Liu Q, Xu DM, Qi FY, Bai J, He SW, Chen P, Zhou X, Cai WZ, Chen ZZ, Liu Z, Jiang XL, Shi P. Echolocation in soft-furred tree mice., doi: 10.1126/science.aay1513.

[15] Cheng F, He K, Chen ZZ, Zhang B, Wan T, Li JT, Zhang BW, Jiang XL.Phylogeny and systematic revision of the genus(Rodentia, Platacanthomyidae), with description of a new species., 2017, 98(3): 731–743.

[16] Hu TL, Cheng F, Xu Z, Chen ZZ, Yu L, Ban Q, Li CL, Pan T, Zhang BW. Molecular and morphological evidence for a new species of the genus(Rodentia: Platacanthomyidae)., 2021, 42(1): 100–107.

[17] Veselka N, McErlain DD, Holdsworth DW, Eger JL, Chhem RK, Mason MJ, Brain KL, Faure PA, Fenton MB. A bony connection signals laryngeal echolocation in bats., 2010, 463(7283): 939–942.

[18] Li Y, Liu Z, Shi P, Zhang JZ. The hearing gene Prestin unites echolocating bats and whales., 2010 20(2): R55–R56.

[19] Liu Z, Qi FY, Zhou X, Ren HQ, Shi P. Parallel sites implicate functional convergence of the hearing gene prestin among echolocating mammals., 2014, 31(9): 2415–2424.

2021-06-18

刘奇,在读博士研究生,研究方向:回声定位动物行为学、遗传学研究。E-mail: liuqi@mail.kiz.ac.cn

施鹏,博士,研究员,博士生导师,研究方向:动物复杂性状的遗传学机制。E-mail: ship@mail.kiz.ac.cn

10.16288/j.yczz.21-213

2021/6/18 13:09:39

URI: https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1913.R.20210618.1002.002.html