KL油田沙三上亚段沉积特征及砂体叠置类型

2021-07-28赵汉卿刘美佳陈存良刘超阳晓燕

赵汉卿,刘美佳,陈存良,刘超,阳晓燕

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300459)

0 引言

由于紧邻湖盆生烃中心,且砂岩物性较好,辫状河三角洲前缘砂体成为油气聚集成藏的有利场所,是油气勘探的重点关注对象[1-2]。但是,受河流和波浪的双重影响,辫状河三角洲前缘砂体成因类型多,横向变化快,砂体内部叠置特征复杂[3-5],且在不同构造、沉积背景下,沉积特征也不尽相同。

KL油田位于渤海湾盆地莱州湾凹陷[6-7],前人对其研究多集中在构造演化、沉积背景、储层成岩作用及油气聚集成藏的因素耦合等方面,总体上侧重于宏观和勘探角度;而针对开发后期的沉积特征、砂岩成因及叠置类型研究较少。因此,本文结合前人研究成果,综合利用钻井、测录井、岩屑和岩心等资料,以沙三上亚段Ⅲ油组为例,分析了辫状河三角洲前缘砂体成因类型,建立了油田范围内的沉积微相骨架剖面,研究了前缘砂体的演化特征,并由此对砂体叠置类型进行分类,以期为油田开发后期挖潜治理和综合调整提供思路。

1 区域地质概况

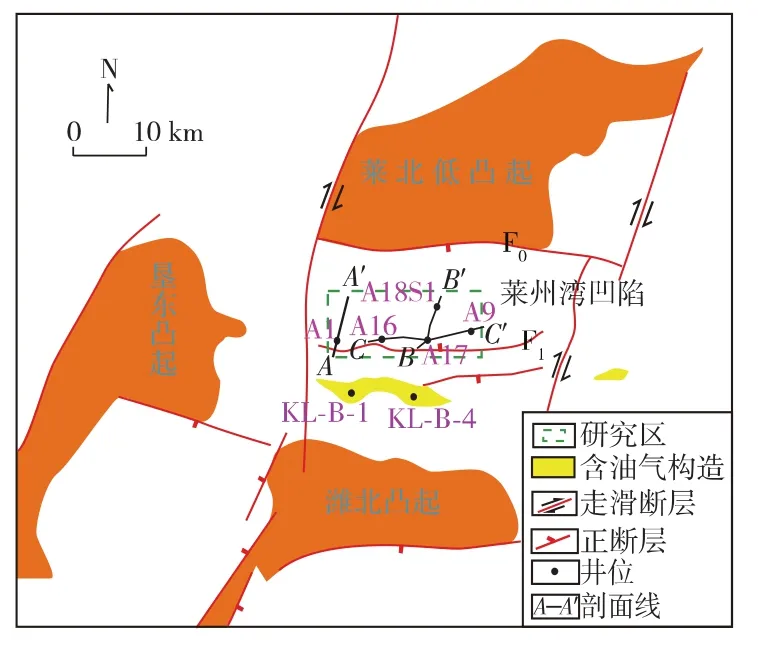

莱州湾凹陷位于渤海湾盆地济阳坳陷东北部,古近纪初期的裂陷作用使其形成“北断南超”的构造格局[8-9],后期受到走滑断裂改造。KL油田位于渤海湾盆地莱州湾凹陷中央构造带内,以重力滑脱断层F1及其伴生断层为油田边界(见图1)。钻井资料揭示,地层自下而上划分为古近系沙河街组、东营组、新近系馆陶组、明化镇组和第四系平原组,含油层段储层为沙三上亚段E2s3U辫状河三角洲前缘砂体[10]。由于紧邻凹陷北洼,因而成为油气聚集成藏的有利场所。

图1 KL油田区域位置

按照含油气性,将KL油田沙三上亚段自下而上划分为Ⅲ油组、Ⅱ油组和Ⅰ油组,Ⅲ油组是其主力含油层段,沉积厚度在80~100 m。按照流体系统,将Ⅲ油组自下而上又细分为4个小层。

2 砂体沉积特征

2.1 成因类型

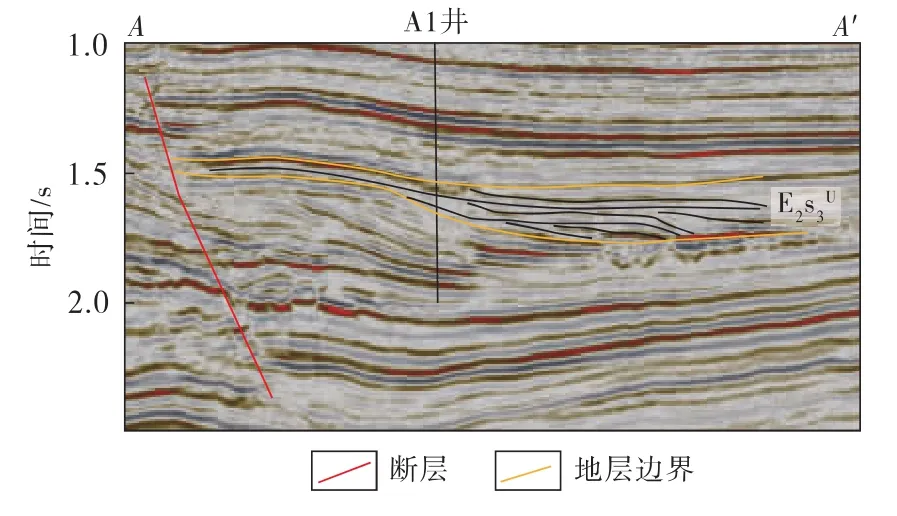

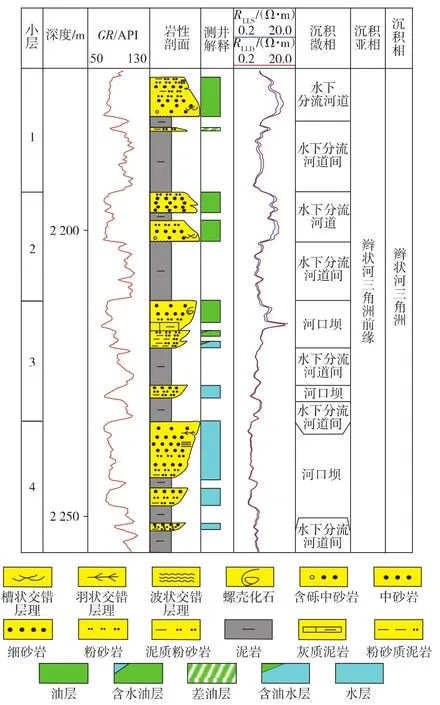

结合区域沉积背景,KL油田距离物源区垦东凸起仅20 km。断陷期内,辫状河三角洲前缘快速充填,使得沙三上亚段地震资料具有典型的“S”形反射特征(见图2)。泥岩以灰色、灰黑色等还原色为主,砂岩具有粒度分选较差、岩屑成分复杂等特征[11-13]。综合以上特征,判定KL油田沙三上亚段Ⅲ油组主要发育辫状河三角洲前缘沉积(见图3)。依据砂岩岩性、韵律特征及测井形态,识别出水下分流河道、水下分流河道间和河口坝3种沉积微相。由于河道摆动频繁,几乎不发育水下天然堤,砂体主要发育水下分流河道和河口坝微相。

图2 KL油田过A1井地震剖面

图3 KL油田沙三上亚段Ⅲ油组综合柱状图

2.1.1 水下分流河道

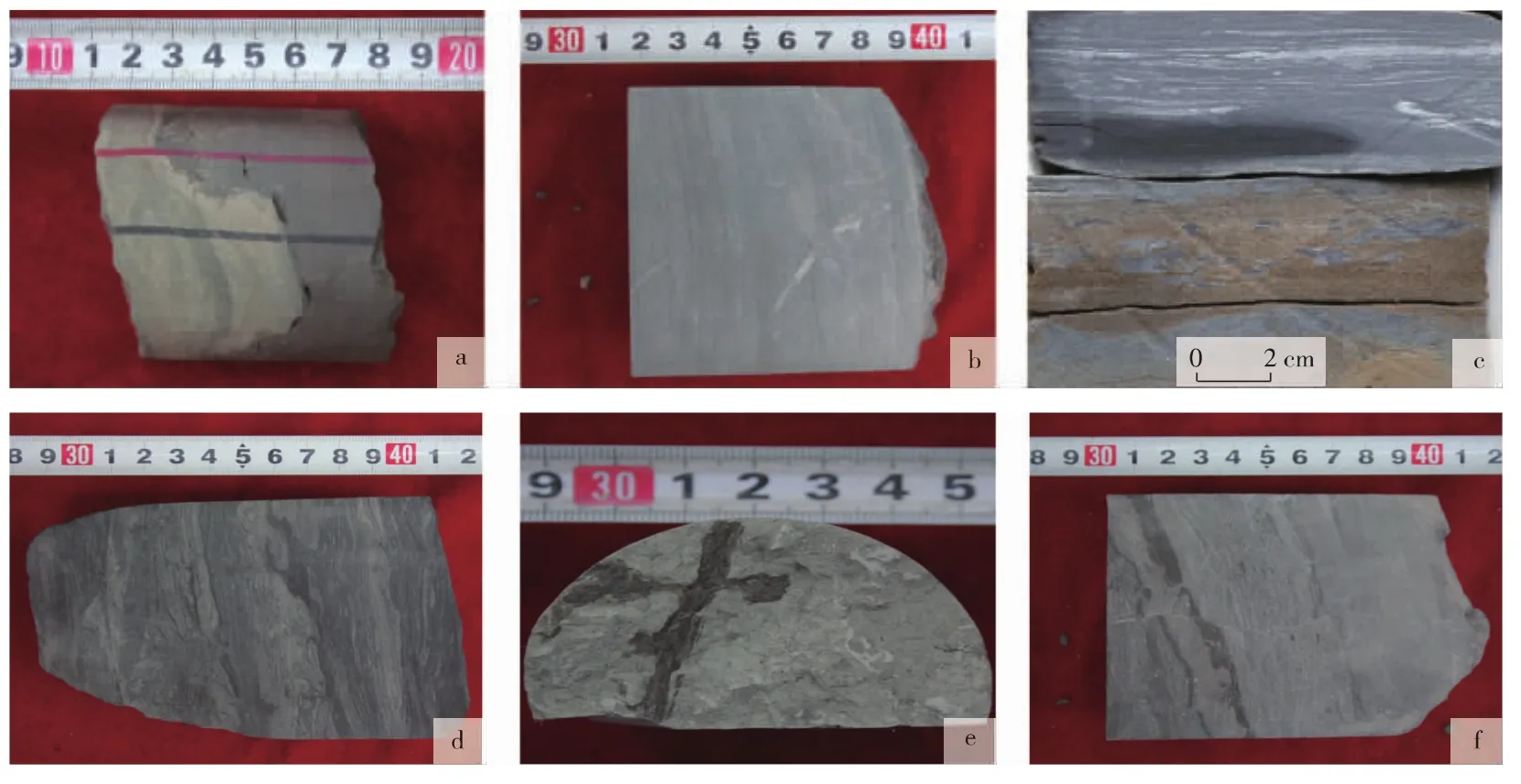

水下分流河道砂体是KL油田的主要油气储集空间,在Ⅲ油组4个小层中均有发育,以进积和加积为特征,主要发育在三角洲前缘进积体,靠近物源和油层中上部。正粒序特征明显,由中砂岩逐渐向细砂岩、粉砂岩过渡,为单期次或者多期次河道叠加。每期河道底部都会有冲刷面(见图4a),可见槽状交错层理、块状层理(见图4b),并伴有泥岩撕裂块(见图4c)。在河道边部混入河道间泥岩,易发育变形层理(见图4d),可见植物茎干化石(见图4e)。砂岩厚度较大,多集中在5~7 m,最厚可达10 m以上,表明河道摆动作用较强,沉积物供给充足[14-15],测井曲线以箱形和钟形为主。

图4 KL油田沙三上亚段岩心照片

2.1.2 河口坝

河口坝沉积是多期次不断向湖盆进积的分流河道受湖浪改造后形成的反旋回砂体,主要位于Ⅲ油组底部4小层和3小层。由于辫状河三角洲不断向湖盆推进,水下分流河道在油田范围内发育面积越来越大,而河口坝不断收缩至2小层,油田范围内基本不发育河口坝。河口坝砂体以反粒序为特征(见图4f),岩性以粉砂岩、细砂岩为主,少见中砂岩和泥质粉砂岩,可见波状交错层理及螺壳化石。河口坝砂体厚度变化较大,单层厚度多集中在3~5 m,最厚可达12 m,是多期次垂向切割叠置的产物。测井曲线以齿化漏斗形为特征,是河口坝砂体不断向湖盆推进的测井响应[16-18]。

2.2 沉积展布特征

2.2.1 垂向展布

为精细研究KL油田沙三上亚段Ⅲ油组沉积微相展布特征及砂岩沉积规律,利用开发井资料,建立了顺物源和垂直物源2个方向的连井骨架剖面(见图5)。由图5a可以看出,前缘砂体整体以进积为特征。依据砂体成因、厚度变化,可以将Ⅲ油组划分为2个中期下降半旋回和4个短期下降半旋回。第1个中期半旋回内,砂体有水下分流河道和河口坝2种成因:水下分流河道砂体主要集中在KL油田南侧,河道厚度逐渐增大,并不断向湖盆中心推进;河口坝砂体在油田中北部发育,并逐渐收缩,其厚度变化较大,厚层河口坝砂体为多期次垂向叠置而成。第2个中期半旋回内只发育水下分流河道砂体,河道厚度逐渐增大。

图5 KL油田沙三上亚段Ⅲ油组连井剖面

由图5b可以看出,水下分流河道砂体是沉积主体,河口坝砂体仅在Ⅲ油组4小层底部发育,且厚度较薄。水下分流河道间、水下分流河道与河口坝之间切割叠置特征明显。

2.2.2 平面演化

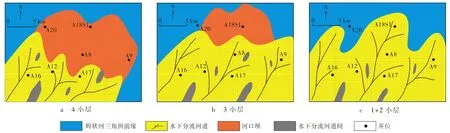

依据KL油田沙三上亚段Ⅲ油组前缘砂体垂向演化特征,按照不同成因砂体在油田范围内的变化,将Ⅲ油组的平面演化特征分为3个阶段(见图6):4小层沉积时期,水下分流河道主要发育在KL油田的西南部和南部(见图6a),河口坝砂体分布在油田的中北部,二者面积大致相当,砂岩厚度均较大;3小层沉积时期,水下分流河道进一步向湖盆推进,河道占据了油田

范围内的大部分地区(见图6b),河口坝仅发育在油田的北侧A18S1井区,河口坝砂体厚度也变薄;2小层和1小层沉积时期,油田范围内全部发育水下分流河道沉积(见图6c),河道砂体厚度较大,但河道横向摆动作用增强,河道间切割叠置明显,切割叠置类型多样。此外,由于物源供给较为充足,水下分流河道间并非优势相,因而在平面展布中区域较小,仅发育在各级分流河道根部,寻找优质储层要避开分流河道分叉处。

图6 KL油田沙三上亚段Ⅲ油组砂体平面演化特征

3 砂体叠置特征

3.1 叠置类型

依据砂体垂向演化规律,结合砂体成因类型和单砂体间接触关系,总结出KL油田沙三上亚段Ⅲ油组辫状河三角洲前缘砂体的叠置类型。

根据砂体成因,可将砂体叠置类型分为河道-河道型、河道-河口坝型和河口坝-河口坝型3个大类,其中河道-河道型为主要类型,并依据砂体接触样式,进一步划分为12个小类(见表1、图7)。

表1 KL油田沙三上亚段Ⅲ油组砂体叠置类型

图7 KL油田沙三上亚段Ⅲ油组砂体叠置关系示意

3.2 控制因素

影响砂体叠置特征的因素有很多[19-25],主要集中在古地貌、沉积相类型、古气候、沉积物供给速率和湖平面变化等方面。结合层序地层学认为,从湖盆边缘到湖盆中心,由于沉积微相类型的变化,出现了不同成因砂体,控制了该油田3种叠置类型砂体的空间展布及发育模式(见图8)。Ⅲ油组沉积初期,3种叠置类型砂体在油田范围内均发育,而随着相对持续稳定的沉积物供给和湖平面不断降低,辫状河三角洲不断向湖盆推进,水下分流河道沉积逐步扩大,油田范围内仅发育Ⅰ型砂体,同时河道间砂体的叠置类型也不断复杂化。

图8 KL油田沙三上亚段Ⅲ油组砂体发育模式

4 结论

1)KL油田沙三上亚段Ⅲ油组前缘沉积主要发育水下分流河道砂体和河口坝砂体,二者在岩性组合、垂向粒序、沉积构造和测井形态上明显不同。

2)垂向和平面沉积微相演化特征表明,辫状河三角洲前缘整体以加积为主要特征,不断向湖盆中心推进。油田范围内初期发育水下分流河道砂体和河口坝砂体,之后水下分流河道砂体范围逐渐扩大,河口坝砂体逐渐收缩至消失。

3)依据砂岩成因和砂体切割叠置关系,将KL油田沙三上亚段Ⅲ油组砂体叠置类型划分为三大类,河道-河道是其主要叠置类型;依据砂体接触样式,又细分为12个小类。砂体叠置关系在空间上主要受沉积微相类型、湖平面变化和沉积物供给速率控制。