文化基因视角下城市形态的文化维度特征研究

——以沈阳方城地区为例

2021-07-28刘生军董

刘生军董 枭

城市是一个多元复合载体,亦是人类文明进步的缩影,深厚的文化积淀造就了城市多样化的空间布局特征与人文思想,形成了具有传承性的“文化基因”。城市中空间事物能存在至今,从某种意义上讲,都涉及文化元素,即含有“文化基因”。文化的发展体系与生物系统相似,同样具有遗传、变异和选择的能力[1]。城市空间的文化形态虽然遵循着城市自身的历时性结构与上下文关系,然而这种逻辑关系在现代城市的复杂语境中,城市特色文化基因在被“大众文化”弱化与模糊,历史性文化空间与现代城市空间结构的协调矛盾仍然较为突出。

从20世纪90年代开始,众多学者借鉴地理学理论,通过GIS与遥感技术,通过对城市土地时空演替、影响机制分析、空间动态模拟预测以及策略研究等方面来研究城市形态[2-3]。随着我国城市粗放扩张与都市化不断推进,一些学者开始从文化基因视角对文化设施、建筑元素特征以及城市空间结构等进行历时性识别与探究[4-8],来探究城市形态演进,此类研究主要立足理论层面、注重定性分析,缺乏量化支撑。本文试图从城市文化基因视角,借助数据化信息来显现城市文化空间的形态特征,探究文化视角下空间斑块变化趋势与文化基因空间分布特征,探究城市文化基因要素发展现状,为城市更新中合理规划城市文化空间属性、激活与重塑城市空间活力提供有效建议。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

沈阳方城地区位于沈阳市沈河区,历史悠久、文化底蕴丰富,经历了后金国都、清朝陪都、奉系军阀首府、日占区奉天市等多次角色转变。同时拥有沈阳故宫、张氏帅府、天主教堂等数十处文化历史资源,是沈阳文化代表区域。方城地区携带的历史文化要素多样且所涵盖的空间土地属性较为全面,有利于城市文化基因图谱的显性描述研究。本次研究范围界定为以方城为核心,北至东西快速路,南与东接城市一环路,西至青年大街,面积约16.6km2。

1.2 数据来源及处理

从水经注万能地图下载器中获取2004年、2010年、2016年3个年份的方城地区历史影像数据。结合沈阳市不同阶段城市总体规划及相关规划内容,借助CAD、GIS工具绘制三个年份的土地利用现状图,同时通过现场调研数据形成补充,完成底图绘制。对土地空间属性重分类,借助GIS、Fragstats对3个年份空间文化斑块进行景观格局指数计算与网格单元属性计算,绘制城市文化基因图谱,分析其空间分布特征。

1.3 研究方法

(1)栅格处理与景观格局指数计算

在文化基因视角下城市空间属性进行重分类定义与矢量图像栅格化处理,借鉴景观生态学中景观格局指数。在类型水平上,选取斑块类型面积、斑块数量、斑块结合度3个指数;景观水平上选取景观面积、蔓延度指数、香农多样性指数3个指数[9-10]。

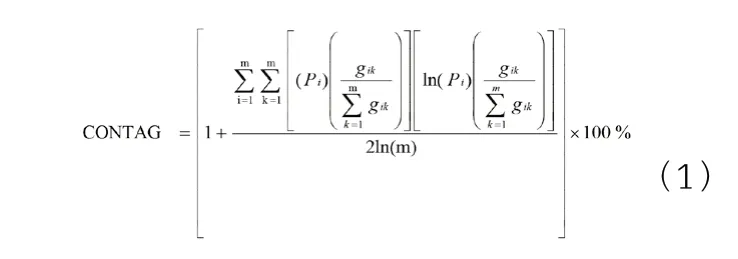

a 蔓延度指数

式中gik为空间中相邻斑块类型i和类型k的网格单元数,Pi为斑块类型i与景观总面积的比值,m为斑块类型的种类。它反映了景观中不同类型团聚连通程度,高蔓延度说明景观中某种优势斑块形成良好的连接性。

b 香农多样性指数

式中Pi为类型i与景观总面积比值,m为斑块类型的种类。数值越大说明斑块类型增加或各类型斑块在空间中呈均衡化趋势分布。

(2)评估研究单元确定与空间冲突指数计算

为避免研究区域空间单元过于破碎,选取160m×160m的渔网间距,作为研究评估单元,边界区域布满网格,实现全覆盖。土地利用属性不断调整,其实质是以土地利用空间冲突为表现的相关利益主体矛盾与土地功能的演变[11],间接表现为空间文化属性的冲突(表1)。

表1 空间冲突指标计算公式与相关描述

2 文化基因视角下方城市文化空间属性的识别与分析

2.1 用地重分类指标体系构建

本文从文化基因视角,将土地属性进行重分类。将文化空间分为6个维度:城市形态结构要素,是组成城市发展结构的元素,体现城市宏观形态文化特色;现代人居文化要素,表现人类现代生活风貌的元素,体现生活与休闲的人居环境组织特色;历史场所要素,指历史遗留下的具有重要历史价值或革命意义的空间及建筑,诠释城市悠久历史与时代缩影,体现城市历史文化氛围;人文教育要素,指生产与传播科学文化教育及提供福利服务的空间场所,体现城市精神文化与社会公平风貌;生产与保障要素,指保障与运作城市生产力相关的产业设施空间,反映城市持续发展的生产文化特征,城中村风貌要素,指城市化进程中遗留下的乡村特征要素与肌理的格局空间,传递乡村空间尺度组织与风貌文化。具体分类参看表2,并绘制3个年份城市文化特征空间分布(图1)。

表2 文化维度下用地属性重分类指标体系

图1 2004年、2010年、2016年方城地区城市文化特征空间分布

2.2 文化斑块格局分析

利用Fragstats4.2计算方城地区各文化要素类型在3个时期的景观格局特征指数(表3)。形态要素、结构要素从2004年到2016年间面积与斑块数量、斑块结合度在小范围内上下波动,斑块间连接程度高,要素近似网状衔接;人居文化要素在13年间面积处于增长阶段,后期面积增幅较大,斑块数量变化不大,斑块成面状向外扩张,斑块结合度不断提高;生产与保障要素前期面积减少缓慢,后期减少迅速,斑块结合度降低,呈现破碎化趋势;人文教育要素在13年期间面积与斑块数量逐渐增加,斑块的结合度有所提高,但总体水平不高,斑块分布较为分散;历史场所要素面积与斑块数量几乎没有变化,斑块结合度不高;城中村风貌文化要素,斑块面积小、数量少,2004年到2010年间逐渐减少至完全被替代,斑块间聚集度较低,要素较集散。

表3 文化斑块类型水平指标描述

整体来看,生产保障要素与城中村风貌要素逐渐被人居文化要素、人文教育要素所置换,城市整体文化格局结构变动较小。人居文化一直占据城市文化主体,并且面积增幅较大。面积最小的城中村风貌要素,随着城市化进程发展,逐渐被取缔置换。从数量来看,人居文化要素历年斑块数量最多,人文教育要素数量其次,并呈现上升趋势,城中村风貌要素与历史场所要素斑块数量最少。从结合度看,形态结构要素结合度最高,斑块间连接度最好(99.87%),其次是人居文化要素,两要素空间上能呈线或面连续存在,人文教育要素与城中村风貌要素聚集度较低,斑块分散程度较大,没有较好连通性。

在城市格局视角下,根据表4所示,13年间城市斑块数量在小范围内上下波动,城市文化斑块蔓延度在62.76%~65.19%,虽然人居文化要素与城市形态要素占到城市面积一半以上,但并没有形成良好的连接性,呈现一定破碎性。通过对城市文化格局Shannon多样性指数分析,13年期间指数值在1左右浮动且呈下降趋势,说明城市文化空间格局存在异质性且异质性特征逐渐降低,呈现趋同化发展趋势。

表4 文化斑块景观水平指标描述

在这13年内城市基本结构特征变动幅度不大,故选取最后年份作为后续文化基因空间表征的研究对象。本文从单元内文化多元化(空间冲突)、空间结构、人文活动3个层面,进行叠加整合分析,了解文化基因的空间分布特征。

3 文化基因图谱构建与分析

选取文化斑块空间冲突要素、空间结构要素、人文活动要素,并进行赋值与叠加分析,绘制方城地区文化空间的基因图谱,了解城市文化基因空间分布形态。

3.1 文化基因的空间冲突测度分析

文化基因需要空间物质载体来表达,土地使用是最直接的表现。在一定的空间单元内用地属性混合度高、空间冲突值大,说明单元所蕴含的文化特征多样。基于此,对划分的709个网格内用地属性空间冲突进行测度。

如图2所示,城市空间冲突程度单元在数量上表现为,轻度冲突>一般冲突>中度冲突>重度冲突,以轻度冲突与一般冲突为主,中度冲突与重度冲突单元占6.6%,较为集中分布,主要分布于太清宫西侧、沈阳故宫东侧、周恩来同志少年读书旧址北侧。

图2 文化空间冲突分布

3.2 文化基因的空间结构特征分析

城市空间结构表现了对历史传统思想文化的传承,是城市文化基因的重要组成部分。中国传统城市布局讲究“平面方形、中轴对称、棋盘路网”,选址多考虑“山环水抱必有气”。沈阳方城地区在南运河北部,所谓“阳”,城市虽经历多次角色转变,但城市传统布局文化要素的延续造就了现在方城的布局特征。

清代时期城市空间结构,结合2016年城市主要路网、河流、绿地公园、广场要素斑块,形成城市空间结构文化特征图(图3)。从清代中期到现代,城市网格状路网不断向外围空间蔓延,结合水系、路网后期形成了3个城市公园绿地。但方城内部路网在后期发展中被破坏,网格状路网形式不突出,部分路段破坏了方城肌理文化。

图3 清代中期与现代路网对比

3.3 文化基因的人文活动要素表征分布

人文活动要素是指以社会文化为主体,反映社会风貌、人文意识,传递民族民俗特色的相关人文形态的总和。人文活动要素是对精神文化基因的传承。活动要依附建筑、空间场所而存在,包括教堂、寺庙、历史遗迹、传统商业街区、图书馆、大剧院等设施。这些元素是城市文化底蕴的见证,是城市发展的后续动力。

通过识别城市空间中的人文活动要素斑块,如图4所示,要素分布呈现小集中大分散的布局态势,历史性要素主要位于方城附近,现代化人文活动要素种类数量少且在区域零星分布,与人们获取丰富的文化生活需求产生矛盾。

图4 城市人文活动分布

3.4 方城地区文化基因图谱空间表达结果分析

通过对文化基因3个主要组成部分的斑块网格单元拾取,充分考虑要素的历史性、距离因素、整体性格局关系等,进行赋值。通过专家打分与层次分析法确定文化空间冲突、空间结构、人文活动三者权重,图层属性叠加,得到城市文化基因图谱(图5)。

图5 方城地区文化基因图谱表达

对图谱各类别统计可看出,区域内文化基因表达“很不明显和不明显”的斑块占据主体,占比77.69%;“明显和很明显”只占比9.18%。由以上数据可看出方城地区文化基因空间显现表征并不突出,具有多样文化要素要求的城市空间较少;城市文化基因表达较为明显的空间,呈现“稀疏、集聚”的分布特点。

图谱关系整体呈现出一个核心、两个节点、一条生态基因带的结构关系。一个核心主要聚焦盛京皇城附近区域,包含太清宫、中街、沈阳故宫、张氏帅府为主导的文化斑块,形成集宗教、商业、清文化与奉系文化交织的方城文化核心聚集区,是地区的核心文化主体;两个节点是指以市府广场与辽宁大剧院、辽宁省博物馆学会、辽宁省演出家协会、辽宁大剧院文化广场组成的现代人文活动节点,以沈阳南关天主教堂、小南教堂广场、沈阳市沈河区委党校形成的文化节点;一条生态基因带指以贯穿方城地区南部的南运河以及青年公园、万柳塘公园、万泉公园组成的城市滨河文化基因带,代表了城市生态景观文化。

4 方城地区空间文化维度特征问题研究

4.1 斑块间发生融合置换,城市文化趋同化现象明显

沈阳2004年—2016年间,城中村风貌要素、生产与保障要素面积锐减,居住与形态结构要素面积快速增加,网状连片集中存在。城市发展的不同时期,对物质空间产生差异化需求。伴随现代化城市营造,城中村作为城市“污点空间”、“非正规空间”代表,逐渐被整齐划一的高层住宅、CBD建筑群等空间取代,具有时代特征、地方特色的弄堂邻里,置换为标准化的模块空间。Shannon多样性指数呈下降趋势,映射城市文化空间格局异质性特征逐渐降低,现代人居斑块优势度日益凸显,空间呈现趋同化发展趋势。

4.2 人文教育斑块离散存在,缺少线面组合的活力发展带

城市人文教育要素在13年间面积虽缓慢增加,但斑块间连通性较差(结合度95.38左右),斑块零星分布在城市空间中,缺少空间集聚效应。人文教育要素作为城市文化基因的精神传承介质,不仅要保证其数量与质量,更要注重它对人文空间氛围的营造,稀疏零散的文化空间,缺少文化长廊、“大学城”等线状面状串联元素,文化氛围培育不够浓厚,文化基因文脉特色不凸显,未形成城市空间文化活力集聚区。

4.3 多元文化空间缺乏,新旧要素叠加矛盾突出

对空间单元进行空间冲突测度,中度及重度冲突空间仅占6.6%,多元文化空间缺乏,地块功能混合度低。太清宫、沈阳故宫等地,代表着方城地区悠久的宗教文化与清史文化,在用地布局中聚集商业、居住、公园绿地等配套用地设施,易形成多样复杂的文化空间,但这样多元化的地块混合在该区域内数量较少,难以产生空间联动效应。同时,方城内历史路网在后期发展中,结构逐渐模糊,现代路网要素破坏了原有的肌理空间。

4.4 基因图谱格局雏形虽已形成,但缺少空间网络衔接

图谱关系整体呈现出一心、两点、一带的结构关系,但核心、节点、轴带间缺少过渡连通的衔接要素,彼此间相对独立存在。在快速城市化进程中,受资金、期限因素影响,过多重视点状要素打造,忽视空间衔接网络带来的社会经济文化影响力,导致文化辐射范围能力低,地区特色不鲜明,甚至出现雷同化、抄袭化。

结语

基于方城地区文化基因斑块与图谱的分析可得到如下结论:2004年—2016年间,文化斑块间发生融合置换,人居要素优势明显,文化多样性降低,呈现趋同化;多样、特色文化空间单元数量少,文化冲突空间以方城为中心向四周枝状蔓延;大格局延续发展,“一心两点一带”的城市文化基因图谱格局形成,但要素间缺少线面网状衔,难以形成空间集聚效应与浓郁文化氛围。面对快速城市化进程与城市更新运动,城市要在“千篇一律”的营造模式中独树一帜,就需要传承与培育城市自身的文化基因,对此提出以下建议。

(1)充分挖掘城市历史底蕴文化,弘扬城市地方文化特色

城市更新中空间此消彼长、融合置换,但地方民俗民族文化传统是城市不可复制的标签名信片。首先特色老旧街区、建筑及周边环境,注重肌理的多样性保护与功能再利用;其次可结合方城内特色街区、历史文化场所与城市重要的空间结构节点,开展地区文化艺术节,挖掘地方曲艺唱腔等非物质文化遗产,展现盛京文化魅力特色;再者正视“城中村”等非正规空间的存在,通过发展民宿、地方产品加工体验区等途径,积极引导与创新空间的新活力。

(2)合理配置人文资源布局,着力营造文化活力区

人文要素是城市文化基因的重要组成部分,着力糅合与培育人文底蕴对城市软实力发展至关重要。城市总规、详规制定中,在充分考虑社会区域配给及选址外,有条件性地将人文资源(教育设施、公共服务设施)集中布置,建立大学城、文化步行街等面状、线状要素,通过特定的空间围合组织,形成有标签属性的文化活力区,巩固与培育地区文化特色。

(3)空间议价实现空间腾挪,适度调节空间用地混合度

资本逐利的更新逻辑必然会导致城市形态的高大化发展。但是在历史街区及其周边的协调区范围内,必须尊重历史空间肌理,在整体性、系统性原则基础上,统筹形态格局,通过容积转移与容积奖励实现整体性格局协调;以小街区为单元,丰富局部用地属性多样性,适度提高核心区域功能混合度,创造多元化的生产空间,激发人文与商业文化的活跃度,以面带片,逐步向更大区域拓展。

(4)以点带线,塑造城市连续性结构化图斑

在现有图谱结构与基础上,沿城市主要结构路网、景观轴线布局,利用现代技术手段与时代艺术思维,通过构筑现代化、地方化的标志性节点,借助新媒体传播等途径,形成城市“网红打卡点”,着力打造地区特色文化空间试验单元,以点带线,有序衔接,形成连续性的基因图斑。强化特色空间单元的空间分布均度与聚点搭配,实现全域的良性发展。

资料来源:

文中图表均为作者自绘。