传统形式语言在北京四合院改造中的延续与转译

2021-07-28赵泽祥张红红

赵泽祥 |张红红 |

《北京城市总体规划(2016年—2035年)》的内容中提出了“恢复北京古都风貌,加强历史文化名城保护,强化首都风范、古都风韵、时代风貌城市特色”的要求。国务院在对《规划》的批复中也进一步强调了,“要加强老城整体保护,老城不能再拆,应通过腾退、修复性修建,做到应保尽保”。北京是我国旅游热点城市,在南锣鼓巷、什刹海和前门等区域保留了大量的传统“胡同-四合院”型制,是北京城区内传统建筑文化的聚集地。在这些区域游客集中,大量游客涌入导致了四合院在功能上,除了为原住民提供居住空间外,还需为城区内提供必要的商业性功能和公共性空间,如咖啡店、酒店、酒吧、茶室等。商业文化与居住文化,外来文化与本土文化的碰撞交融,使得传统四合院须在保留原有形制的基础上,改造成为焕发生机活力的新场所。

1 传统文化发掘

文化认同感是传统得以延续与继承的内在推动力[1]。首先我们要认同我国的传统文化,中华文化博大精深,历史悠久。建筑文化是传统文化的一个重要分支,北京四合院作为居住功能也是建筑文化的一部分。所有的文化都指向民族的观念和性格。“天人合一”、“内向含蓄”和“对意境与情趣的追求”则是在四合院中体现出的我们民族文化特性和审美原则。

1.1 “天人合一”的自然观

“天人合一”的基本思想是人类的生理、伦理、政治等社会现象,是自然的直接反映。在中国的历史中,建筑被更多地赋予了儒家所注重的人伦关系,崇尚等级等一系列礼制因素渗透到了建筑形态的表达之中,例如具有代表性的传统屋顶形制。而道家所崇尚的天人合一、因天寻道也体现在传统建筑上。传统四合院也正是体现了“天人合一”的有机整体思想,四合院的“合”体现了一种围合的整体性,“院”则体现了人与自然的交互共生。

1.2 内向含蓄的东方性格

受传统道德约束,委婉含蓄是我们延续下来的民族性格。四合院是一种内向封闭的物质体现。在《辞源》里对“院”的解释为“周垣也”,是四周封闭的内向空间,庭院最初的形成是出于领域占有和防卫的需求,但是随着文化的发展,庭院逐渐变为一个中介空间,慢慢使建筑与自然、人与自然产生了联系。在四合院庭院的发展过程中,庭院逐渐被赋予了新的内涵,梁思成曾评价四合院的“院”:“与其他国家相比我们掌握了庭院部署的优点,摒弃了它的防御性部署,而保留它的美丽廊庑内心的宁静”。

1.3 对意境与情趣的追求

中国传统审美在“整体美”与“和谐统一”的原则下,形成了注重“神韵”的特点,这种与西方所强调的个体审美有明显不同。如在中国传统园林中将空间时间化,在有限的空间里,通过“曲径通幽”“以小见大”等手法,将园林空间超越时间的屏障而进入深邃的境界。国画中讲究的“得意忘形”就是写意,在整体美的审美意识下,无形的东西也可以成为审美对象,如“留白”手法,宋代马远的寒江独钓图(图1)就是在整体思维下让画面呈现出一种“有限向无限延伸”的意向。四合院所注重的也是非单一形式下的整体美,传达出的一种房屋聚合的整体意识并通过庭院向自然无限延伸的意境。

图1 寒江独钓图

2 传承与延续

北京四合院是一个多维综合体,既有内在的精神结构,如上述的文化观念和审美原则等,又有外在的物质形式,如院落、轴线、木架构、屋顶、材料细部,门窗构件,图案等,外部的物质形式是精神内容的体现。而“院”的原型和以“轴”为参照的四合院空间叙事则是北京四合院传统形式语言的两个重要特征,是文化传承和延续的形式载体。

2.1 “院”——四合院的原型

人们对四合院的记忆具有相似性。荣格认为,集体无意识潜存于内心深处,并且不会进入意识领域,于是它的存在只能从一些迹象上去推测,如神话、图腾、不可理喻的梦等等,往往包含人类心理经验中一些反复出现的“原始表象”,他们就是集体无意识的显现,并称之为“原型”[2]。四合院作为我国一种传统居住类型,从几千年前一直延续至今,外在形式虽然在不断发生变化,但原型不变。北方地区传统的四合院就是在历史的变迁之中,经过不断的筛选和强化后的特殊居住类型。罗西认为分类是世界被人类认知的一种方式,同一种类型的事物内部有相同的架构,不因其表象改变而改变[3]。因此,在四合院改造中,“院”一定是最重要的元素存在,不能被改变。

2.2 “轴”——四合院的空间叙事

以“轴”为参照的空间布局理念体现在我国传统四合院的设计中。这种轴线与封建礼制之间关系密切,其布局中的方位、序列等既要体现礼制的等级秩序,还要遵循阴阳五行和八卦九宫等“宇宙图式”的数理意义(图2)。通过四合院空间的空间位序,表达出居住者父子、长幼、尊卑的次序。也正是在这种礼制性的影响下,传统四合院建筑形成了整体性和模具化的特征。四合院中轴线对各个房间序位有明显的约束性,利于对整体院落空间的把握,如果脱离中轴线的控制,传统建筑封闭的院落形态很难被串连成一体[1]。如今的四合院,并不一定要按照传统的对称轴及方位来安排各个功能房间,但逻辑性的空间叙事理应存在。

图2 四合院的“宇宙图示”

3 转译重组

人总有一种“喜新寻旧”的心理特点,审美兴奋点会在“似与不似”的微妙变化下产生[1]。齐白石说过“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”。四合院的传统再生也如作画,如果对传统形式语言只是刻意的模仿,那么带给人的会是枯燥乏味的感受,这样的表达没有活力。因此需要对传统形式语言进行转译,即通过对传统形式语言的重构和再造处理形成新的形式和场所感,在新的形式中能感知到它的古旧部分,在新的场所中四合院原型的形式与空间状态得以再次发生,场地文脉所留存下的集体记忆则指向了某种跨越尺度的形式元素的转译与重组[1]。

3.1 尺度多元

尺度多元是使用要求的变化或新元素的植入,传统尺度不能满足新的需要,或者新的材料需要与传统材料和技艺的改变,要用改变原有的尺度比例和保持尺度不变两种手段来协调,以达到新与旧的和谐统一。

(1)变通存异

新功能的注入需要对传统形式做出相应改变,在空间尺度上以求变化统一。建筑营工作室在七舍合院(图3)的设计中,将传统的倒座空间转换为车库,出于对停车数量和转弯半径的考量,入户大门因为车库的设置,需要向东偏移,挤掉最东侧房屋。因此在尺度上与扭院儿中传统如意门(图4)相比,宽度略微加宽,高度适当改变使得与倒座处于同一高度。通过对传统房间尺寸的调整,达到建筑在整体上的和谐。此外建筑师对院内传统垂花门的位置上原门楼的修复(图5),并没有采用传统的垂花门形式,也没有完全保留当时的门楼尺度比例,而是在原有形制的基础上变比例修复,收窄了两侧的砖墙,抬高了门顶,改变后的比例显得略加修长,与四周形成了适宜的关系。

图3 七舍合院车库和大门

图4 扭院儿的传统如意门

图5 七舍合院修复后的门楼

(2)因循旧制

因循旧制是体现在新元素在材料和结构上对传统的尊重。七舍合院的曲面游廊采用的是竹钢材料,一是因为外观颜色与木色比较相近;二是竹钢的尺寸可以与传统木椽在宽度和间距上保持不变,可形成与保留木结构中传统木椽韵律的一致性,像是木椽从室内向室外的延伸,形成新老结构和材料的和谐共生(图6)。

图6 七舍合院的曲面游廊

3.2 异质激活

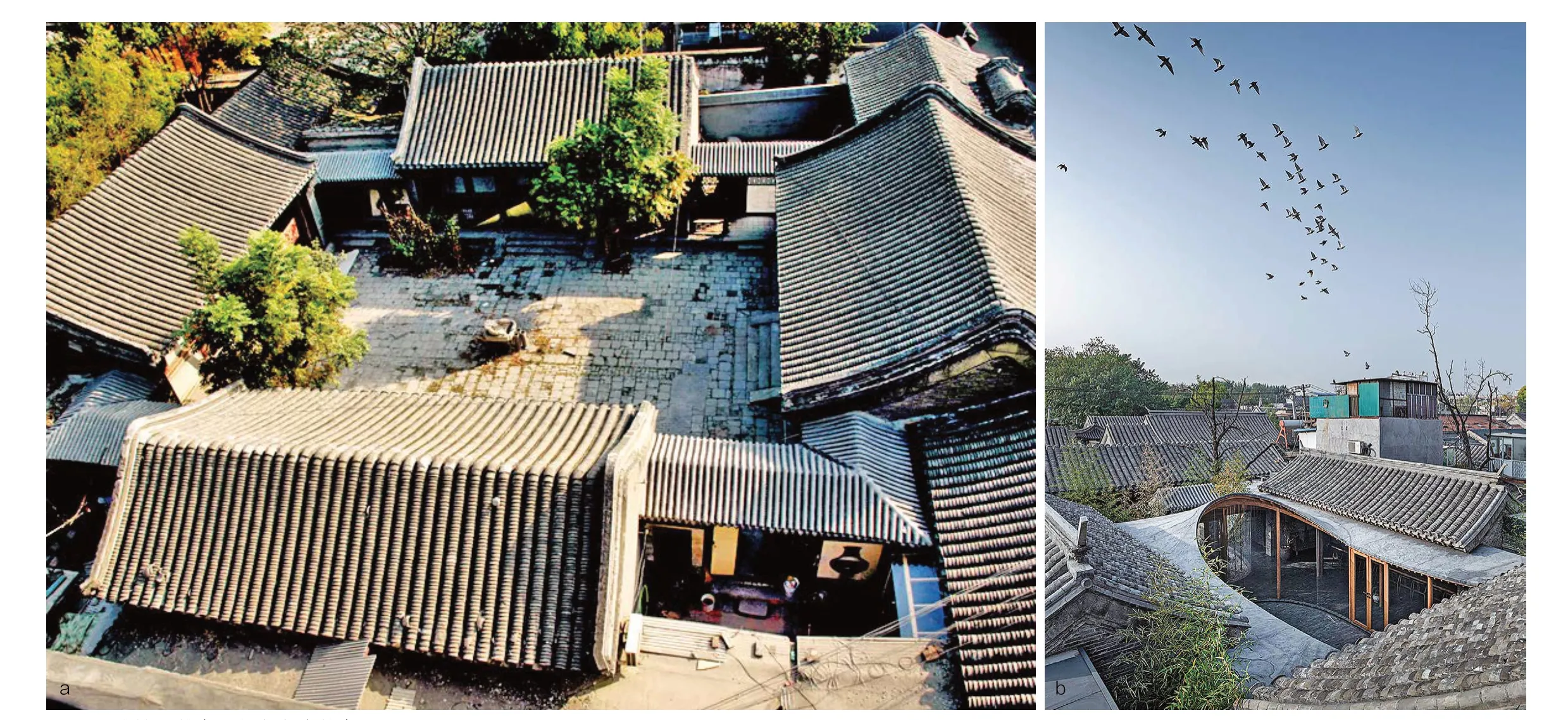

在院落更新中,“异质激活”是一种激进的设计策略。此类设计常常引入不同于原空间形象的异质元素。新形式要素不失个性地融入地段,以对比的方式来激活环境[4]。例如扭院儿和七舍合院的“曲面”要素激活了方整的四合院形象。

(1)界面消解

扭院儿是在方正的四合院中植入强烈对比的 “曲面”要素,按建筑师的话说是“形成规整格局之下的扭动”,就像传统书法的一个“一”字,从起笔到落笔(图7b),利用起伏的地面连接室内外高差并延伸至房屋内部扭曲成为墙和顶,让内外空间产生新的动态关联,将各个空间连接成为一个整体。建筑师通过技术手段消解了墙面,地面和屋顶的对立关系,从室外到室内形成了流动的一体性结构,地面铺装从室外一直延伸到室内(图7a)。这种消解的手法类似与传统园林中经常借墙体之上的窗口、门洞打通相互隔离的空间,被分隔的空间本来处于静止状态,但一经连通之后,随着相互之间的渗透,若似各自延伸到了对方中去,所以便打破了原先的静止状态而产生一种流动的感觉[1]。如果把扭院儿当作是对传统四合院地面墙面和屋顶的扭动,那么七舍合院则是对传统抄手游廊的扭动,相比于方正的围合游廊(图8a),采取了更加现代扭动的曲廊形式(图8b,图9),变化后的功能还是游廊功能,但通过消解了传统的界面形式,通过新技术手段形成了当代的新审美形式,具有视觉冲击力。

图7 扭院儿的界面流动性

图8 传统抄手游廊和七舍合院游廊

图9 七舍合院抄手游廊的边界限定

(2)边界限定

七舍合院中的曲面游廊通过双曲线形式限定了圆形的边界,与传统四合院的抄手游廊形成的规则的矩形边界有了很大的不同。而这两种边界又形成了两种完全不同的框景效果。七舍合院形成了“天圆地方”的框景边界,也把主屋的屋顶和远景的树借过来,形成了恢弘的视觉效果和独特的空间体验和意境(图9)。

(3)材技共生

新材料新技术在改善建筑条件的同时,也与传统产生了冲突与矛盾。材料和技术是紧密联系的,材技共生这里指材料和技术的新老共生。具有两个层面的含义:即新材料使用传统技术手段和传统材料使用新技术手段。

对于材料的使用,卒姆托在《建筑氛围》一书中说到,“在一座建筑中可以作不同材料的组合,而可以肯定的是,你会发现有些材料相差太远,以至于不能起反应;另一方面,有些材料放在一起太接近,因而会毁掉这些材料。这意味着,在一座建筑里把东西组合为一体,是需要做很多工作的……”[5]在更新改造类的项目中,使用传统材料是体现传统的一种必要手段。老的材料是记忆的物质体现。在标准营造的微杂院项目中,老的木结构与新的木模混凝土结构两种材料产生了强烈的对比又不失和谐(图10)。还有在同尺度比例下传统材料替换为现代材料,或者局部插入现代材料,如七舍合院的室内外分隔的玻璃砖,是与外部灰砖同一个比例尺度(图11);叠院儿的外部砖插入导光管,形成了体现当代性的时尚效果的透光砖(图12),都是与历史产生了联系;还有就是材料异位,见于瓦用于地面铺装或者墙面装饰,例如京兆尹的室内瓦片隔墙,由青瓦拼合形成了多种组合效果的图案(图13)。

图10 微杂院的新老结构

图11 七舍合院的玻璃砖和灰砖的同比例尺度

图12 叠院儿的导光管透光砖

图13 京兆尹的室内瓦片隔墙

3.3 细部表达

四合院中的细部是传统文化象征的缩影,例如庭院中的植物景观、图案装饰、题词、陈设器具等。这些元素也装扮了四合院的历史。而在新生活背景下,通过细部表达产生新的内容,与四合院的新形式相适应。

(1)景观设施

传统构件或历史器具在四合院改造中被赋予新的使用功能得以保留。如在七舍合院施工过程中意外发现了石片、瓦罐和磨盘等,将其作为景观、台阶、花盆点缀于室内外(图14)。作废的木梁、门板经修复改造成为桌椅家具。介隐建筑工作室在一次胡同改造展览中将瓦片、灰砖单一构件通过艺术手法进行了重新定义和创新设计,形成了新的材料视觉。其在传承屋面工艺的基础上,加入彩绘形式塑造了新的外观特征,既是对传统风貌的尊重,又以新的时代面貌进入人们生活(图15)。

图14 传统构件和器具做装饰

图15 对传统瓦构件的艺术创作

(2)图案装饰

四合院的装饰图案如砖雕、窗花、色彩等都具有强烈的表意性,表达平安、吉祥等美好的意愿,也有寄物思情的象征。隈研吾工作室在北京的办公室采用铝幕和传统砖墙,产生了历史对话,形成视觉层次的同时(图16),铝幕的细部处理和表现形式,又体现了传统窗花的装饰之美和空灵的意境。此外,七舍合院在修复后的门洞上装饰了书法对联和门楣横批,为小院营造了厚重文化感(图17)。

图16 隈研吾工作室北京办公室的铝幕以及构件细部

结语

北京四合院是一个舞台,承载了北京生活的昨天、今天和明天。四合院改造设计的目标,不仅是要满足新的功能需要,激发传统四合院的活力,更重要的是要保留和延续传统四合院的记忆和文化,提升空间品质和意境。北京四合院传统形式语言在原貌保留中延续,在多元转译中发展和创新。新与旧共同搭建的舞台,传承和续写人间的故事。

资料来源:

图1 :https://new.qq.com/omn/20190117/20190117A15TM8.html;

图2:https://mp.weixin.qq.com/s/h_BILZeVm0G1f-GO3hhBZg;

图8 a:http://www.bjdch.gov.cn/n5687274/n7787439/n8907056/n8907126/n8907190/8911627.html;

图9 b :http://www.sohu.com/a/24494246_112556;

图3~6,图7a,图8b,图9a,图11~12,图14,图16:建筑营工作室及谷德设计网;

图10:标准营造工作室;

图13:非常建筑工作室及谷德设计网;

图15:介隐建筑工作室及谷德设计网;

图16a:隈研吾建筑师事务所及谷德设计网;

文中其余图片均为作者自摄、自绘。