药物性肝损伤发生肝衰竭危险因素及预后分析

2021-07-27胡庭鹏余泽波

胡庭鹏,余泽波

(重庆医科大学附属第一医院输血科 400016)

药物性肝损伤(DILI)是指由各类化学药物、生物制剂、膳食补充剂及其代谢产物等所诱发的肝损伤[1]。我国药物性肝衰竭的发病率仅次于肝炎病毒引起的肝衰竭[2]。药物性肝衰竭患者的预后较差,国内外研究发现高达10%的药物性肝衰竭患者会死亡或需要肝移植[3-4]。近年来,如何早期判断DILI患者的预后成为热点。有研究显示,终末期肝病模型(MELD)评分是DILI发生肝衰竭的独立危险因素,但该研究样本量及选取分析因素较少[5]。本研究旨在采用病例对照的方法探讨DILI发生肝衰竭的危险因素和预后影响因素,为临床实践提供指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

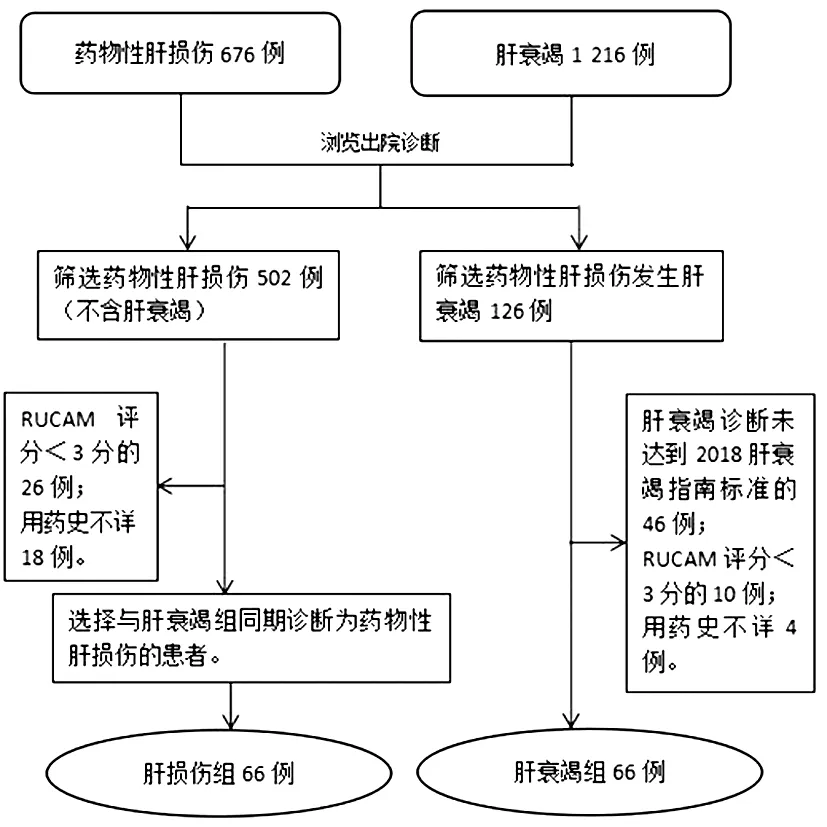

根据本院的病历记录,筛选在2013年1月至2020年3月出院诊断为DILI和肝衰竭的住院患者。然后根据纳入和排除标准,最终选出DILI发生肝衰竭患者66例纳入肝衰竭组,筛选出DILI未发生肝衰竭的患者502例,剔除与每例肝衰竭组患者非同月住院的患者,对应选择与肝衰竭组患者住院时间接近的66例DILI患者纳入肝损伤组。纳入标准:DILI诊断标准参考《药物性肝损伤诊治指南(2015版)》,肝衰竭诊断标准参考《肝衰竭诊治指南(2018版)》,肝损伤组满足DILI诊断标准,肝衰竭组同时满足上述两个诊断标准。排除标准:Roussel Ulcaf因果关系评价法(RUCAM)评分小于3分,具体用药史不详的患者。病例筛选流程见图1。

图1 病例筛选流程图

1.2 方法

详细记录患者的一般信息、用药情况、既往疾病、实验室检查[白细胞(WBC)、血小板(PLT),血红蛋白(Hb),丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP),总胆红素(TBil),肌酐(SCr),国际标准化比值(INR)]等可能与DILI预后相关的指标。根据以上资料评估DILI类型、Child-Turcotte-Pugn(CTP)和MELD评分,CTP、MELD评分越高提示患者预后越差,生存率越低。

1.3 预后判断标准[6]

治愈:临床症状消失、肝功能恢复至正常水平;好转:临床症状明显缓解,转氨酶或TBil下降大于50%;无效:临床症状及肝功能无改善或加重;未达到出院标准而自动出院;死亡。治愈和好转均视为有效。

1.4 统计学处理

2 结 果

2.1 一般资料

肝衰竭组66例,男33例,女33例,平均年龄(47.4±14.81)岁,其中治疗好转32例(48.48%),无效34例(51.52%),死亡17例(25.76%)。肝损伤组66例,男28例,女38例,平均年龄(47.0±14.40)岁,均治疗好转出院。

2.2 用药情况及临床分型

肝衰竭组前3类药物依次是抗结核药(42.42%)、中草药/中成药(40.91%)、感冒药(10.61%),其他药物为6.06%;其中肝细胞损伤型占57.58%,胆汁淤积型占4.54%,混合型占10.61%,肝脏生化学异常占27.27%。肝损伤组前3类药物依次是中草药/中成药(57.58%)、抗结核药(13.64%)、感冒药(9.09%),其他药物为19.69%;其中肝细胞损伤型占60.61%,胆汁淤积型占1.52%,混合型占13.64%,肝脏生化学异常占24.24%。

2.3 发生肝衰竭危险因素分析

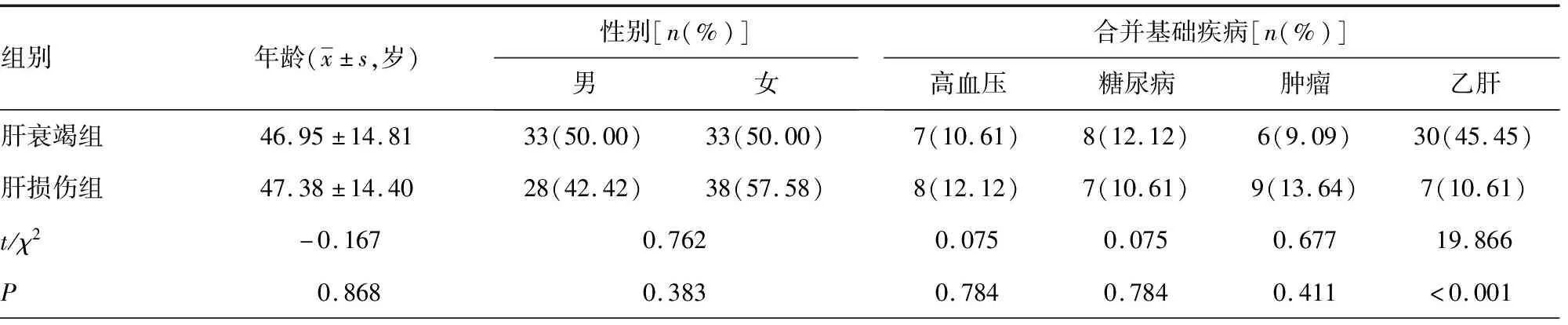

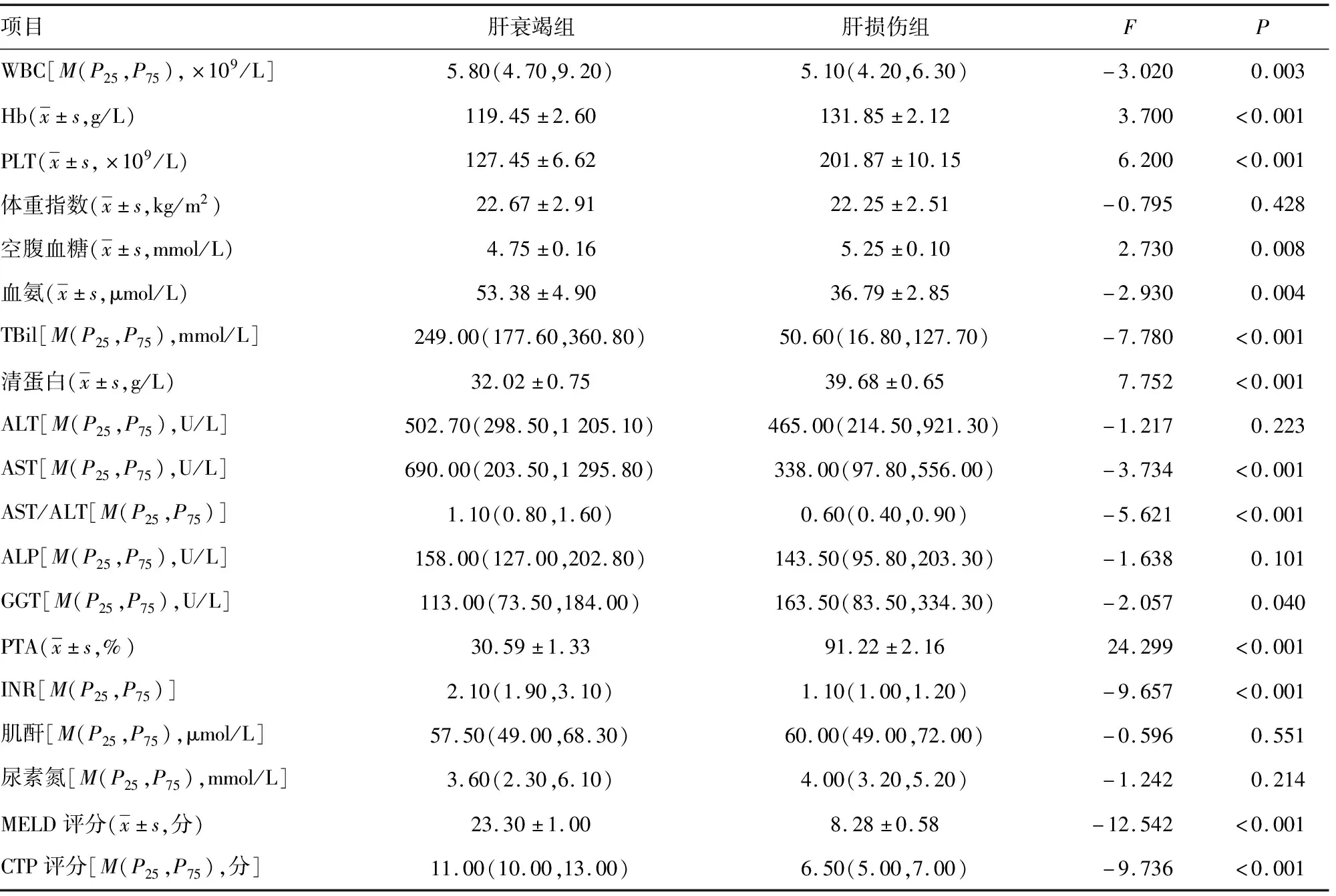

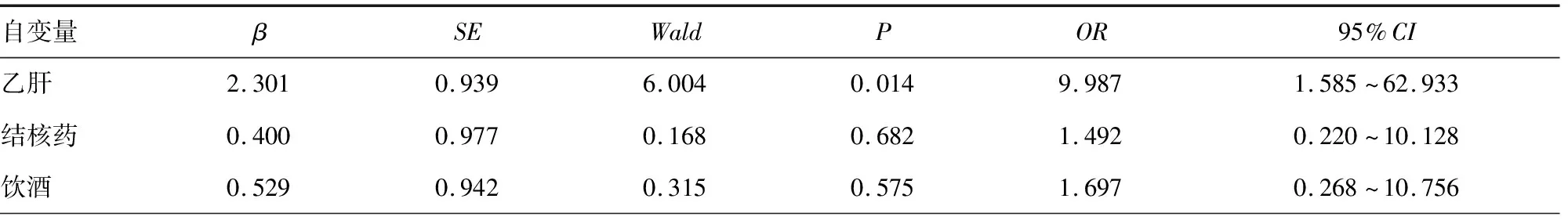

对肝衰竭组和肝损伤组的一般资料、基础疾病、药物种类(感冒药及其他药物占比较少,故未纳入分析)进行单因素分析,结果显示合并乙型病毒性肝炎(简称乙肝)、饮酒史、抗结核药在两组间差异有统计学意义(P<0.05);而年龄,性别,合并高血压、糖尿病、肿瘤等基础疾病及DILI临床类型在两组间差异无统计学意义(P>0.05),见表1。实验室检查及预后评分的单因素分析显示肝衰竭组Hb、PLT、空腹血糖、清蛋白、γ-谷氨酰转移酶(GGT)、凝血酶原活动度(PTA)低于肝损伤组,而肝衰竭组WBC、血氨、TBil、AST、AST/ALT、INR、CTP评分、MELD评分高于肝损伤组,差异均有统计学意义(P<0.05)。体重指数、ALT、ALP、肌酐、尿素氮等指标在两组间差异无统计学意义(P>0.05),见表2。基于单因素分析结果,除外肝功能、凝血功能等本身可以反映肝损伤严重程度的指标,最终将乙肝、饮酒史、抗结核药、WBC、Hb、PLT、空腹血糖纳入多因素logistics回归分析,结果显示乙肝基础疾病、WBC升高、Hb及PLT减少为肝衰竭的独立危险因素,见表3。

表1 肝衰竭组和肝损伤组临床特点单因素分析(n=66)

表2 肝衰竭组和肝损伤组实验室检查和预后评分单因素分析(n=66)

表3 DILI发生肝衰竭logistics回归分析

2.4 肝衰竭预后影响因素分析

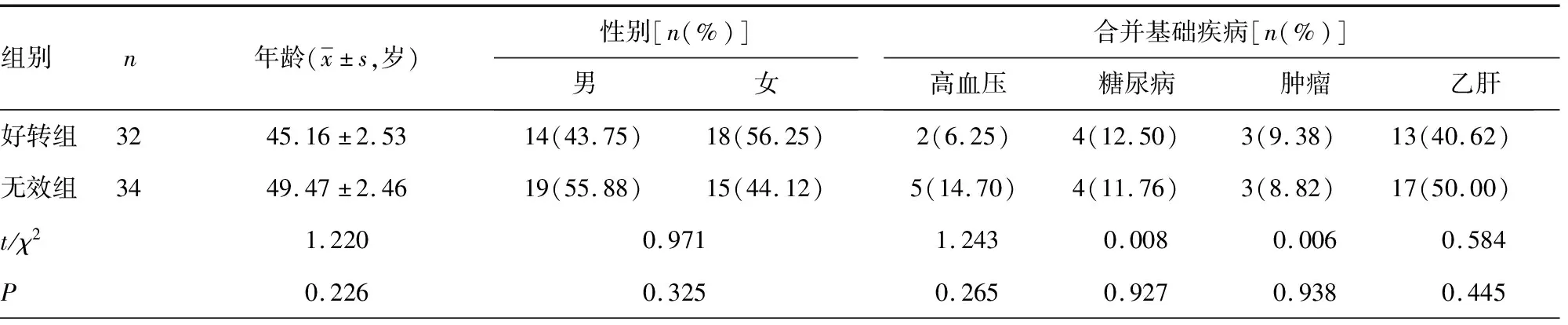

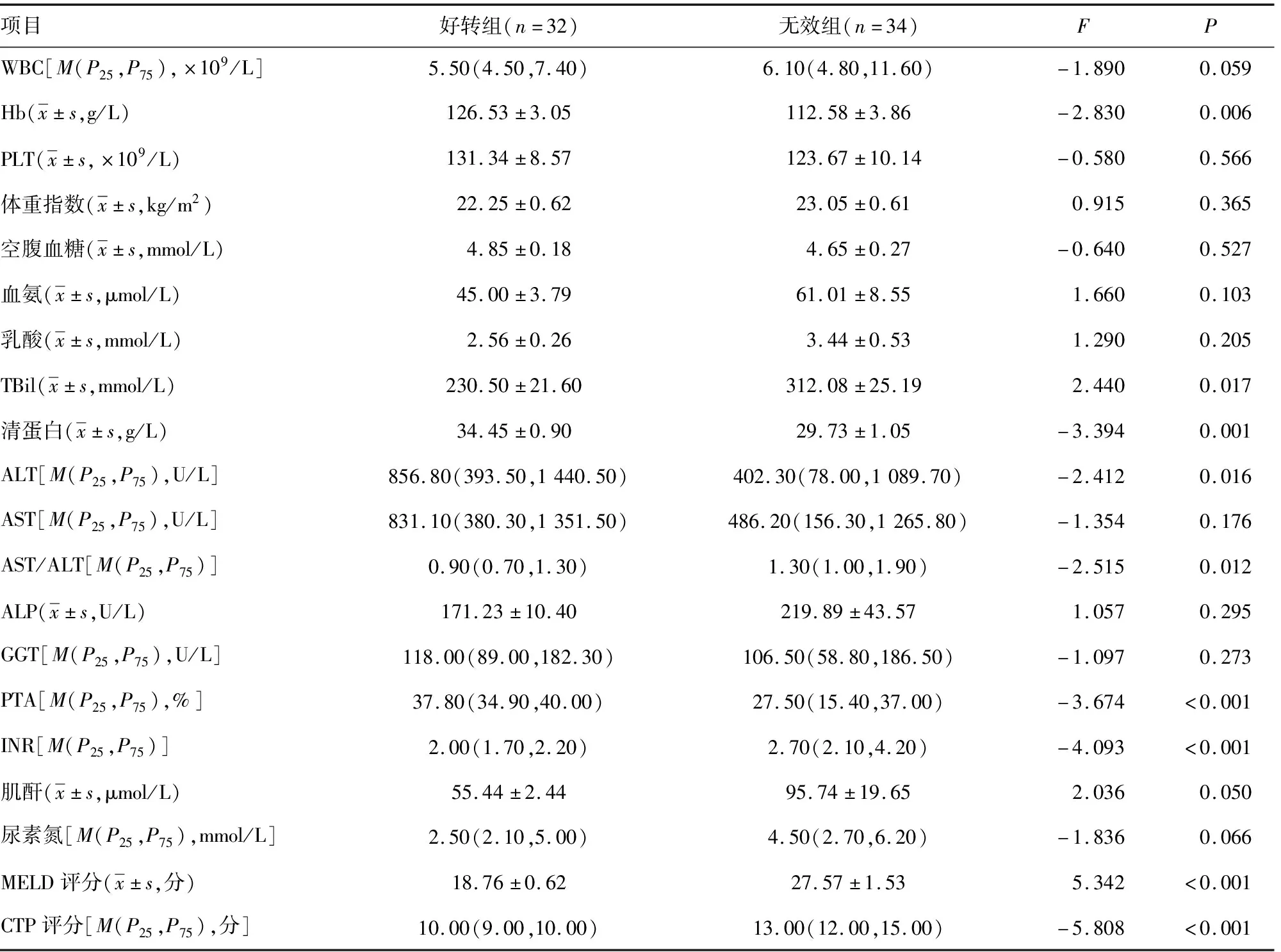

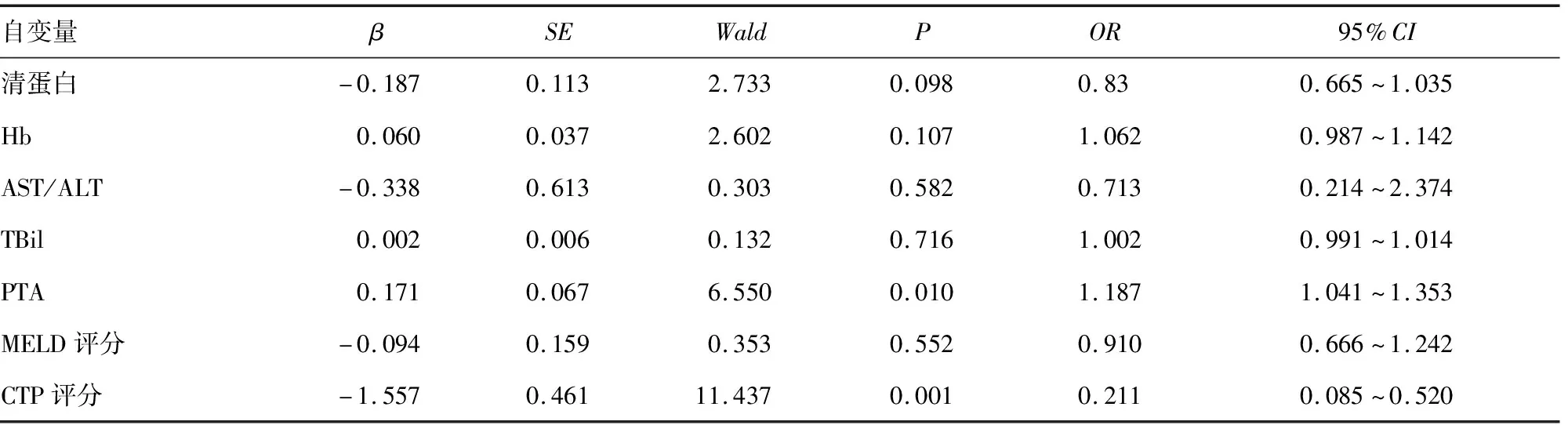

对好转组和无效组的一般临床特征、基础疾病、药物种类进行单因素分析,结果显示年龄,性别,饮酒史,药物种类,DILI临床类型,合并乙肝、高血压、糖尿病、肿瘤等基础疾病在两组间差异无统计学意义(P>0.05),见表4。实验室检查及预后评分的单因素分析显示无效组Hb、清蛋白、ALT、PTA低于好转组,而TBil、INR、AST/ALT、MELD评分、CTP评分高于好转租,差异均有统计学意义(P<0.05)。WBC、PLT、体重指数、空腹血糖、血氨、乳酸、AST、ALP、GGT、肌酐、尿素氮在两组间差异均无统计学意义(P>0.05),见表5。基于单因素分析结果,结合专业知识充分考量,最终将Hb、清蛋白、AST/ALT、TBil、PTA、MELD评分、CTP评分纳入多因素logistics回归分析,结果显示高CTP评分、低PTA是药物性肝衰竭预后不良的独立危险因素,见表6。

表4 好转组和无效组临床特点单因素分析

表5 好转组和无效组实验室检查和预后评分单因素分析

表6 药物性肝衰竭预后影响因素logistics回归分析

3 讨 论

本研究搜集了2013年1月至2020年3月本院药物性肝衰竭患者66例,与66例DILI患者进行对比分析。两组患者一般资料显示肝衰竭组患者男女比例为50%,肝损伤组女性发病率稍高于男性,年龄均以中老年人为主,肝损伤类型均表现为肝细胞损伤型为主,其次为混合型、胆汁淤积型,与文献[7-12]研究无明显差异。我国肺结核发病率较高,由于抗结核多药联合治疗、耐药结核的出现及再用药,抗结核药成为DILI常见原因之一[13-14]。本研究中患者DILI病因以抗结核药和中药为主,甚至中药比例偏高,可能与近年来中医药产业的快速发展及人民对养生保健的重视,中草药用量日益增加有关[15]。

肝脏是人体最大的代谢器官,肝功能不全晚期时,对应的合成、分解、代谢、排泄等功能受到严重影响,导致血糖、血氨代谢异常,清蛋白、凝血因子合成不足,胆红素转化和排泄受阻,临床表现为黄疸、出血、腹腔积液、肝性脑病等表现[16]。本研究单因素分析结果显示,反映肝功能的指标在两组间有明显差异,与既往研究一致[7,10,12]。多因素logistics回归分析显示,合并乙肝、WBC升高、Hb降低、PLT减少为DILI发生肝衰竭的独立危险因素。邓兰等[17]研究发现,在乙肝表面抗原阳性患者中,药物引起重型肝炎的发病率高于抗原阴性患者。本研究乙肝基础病包含乙肝所有临床类型,同样提示乙肝增加DILI发生肝衰竭的风险,这表明乙肝患者要更加警惕DILI的发生,早预防,早治疗。本研究肝衰竭组和肝损伤组的WBC、Hb、PLT比较差异有统计学意义(P<0.05),并为发生肝衰竭的独立危险因素,提示DILI住院患者出现WBC升高,有贫血、PLT减少倾向时,可能导致发生肝衰竭的风险升高,因此,需要临床医师更加重视住院DILI患者血常规各项指标的动态变化。

药物性肝衰竭患者预后差,本研究显示51.52%药物性肝衰竭患者预后不良,死亡占25.76%,与既往研究大致相同[18]。CTP评分和MELD评分是目前常用的评估肝衰竭预后的评分系统,相比MELD评分,CTP评分包含了对肝性脑病、腹腔积液等肝硬化并发症的评估[19]。本研究单因素分析显示CTP和MELD评分在好转组和无效组差异有统计学意义(P<0.001)。将CTP评分、MELD评分、PTA、清蛋白等纳入多因素logistics回归分析显示,高CTP评分、低PTA是预后不良的独立危险因素。说明合并肝性脑病、腹腔积液等肝硬化并发症,凝血功能明显异常对预测药物性肝衰竭患者预后判断更有帮助。国内有研究发现,药物性肝衰竭患者并发症大于或等于2个对预后有影响[20];在老年DILI患者中,入院首次INR水平可较好的预测肝衰竭的发生[21]。有研究结果表明,存在感染、肝肾综合征、腹腔积液、肝性脑病等并发症及凝血功能明显异常,药物性肝衰竭死亡风险更高[22]。本研究结果显示,CTP评分对药物性肝衰竭预后评估意义更大,但由于其分级狭窄,并使用了腹腔积液、肝性脑病等主观性指标,存在不精确性,导致部分患者CTP分值相近,预后相差较大。因此,建立药物性肝衰竭新预后模型迫在眉睫。

综上所述,DILI发生肝衰竭存在多种危险因素,值得临床给予关注。对发生DILI的患者应积极防治感染,纠正贫血。PLT减少的患者要防止失血,达到输血指征时,应及时予以成分血输注,延缓病情进展。乙肝患者使用抗结核药、中药等高风险肝损伤药物时,应加强对肝功能的监测。药物性肝衰竭患者预后差,尤其是出现肝硬化并发症和凝血功能明显异常的患者。因此,早期判断患者预后和控制相关危险因素至关重要。

本研究不足之处:(1)对危险因素的探讨存在一定的选择偏倚;(2)且未能随访自动出院患者预后情况;(3)未具体分析乙肝不同临床类型对结果的影响。期待有更多多中心、大样本前瞻性队列研究进一步探讨药物性肝衰竭相关危险因素和预后因素,为临床实践提供参考。