生态保护红线划定与生态功能区定位融合的现实困境与解决途径*

2021-07-27吴宇哲武艺杰

吴宇哲 武艺杰

0 引言

生态保护是生态文明建设的重要内容,关乎人民福祉和民族未来[1-2]。《全国生态功能区划(2015)》中明确指出,生态功能区是根据区域生态系统格局、生态环境敏感性和生态系统服务功能的空间分异规律,在空间上划分的具有不同生态功能的地区;重点生态功能区是在此基础上进一步确定的对保障国家与区域生态安全具有十分重要意义的生态功能区。党的十九大报告及“十四五”规划强调,未来要加大生态系统保护力度,守住自然生态安全边界,在重点生态功能区内划定生态保护红线,明确具有特别重要生态功能、必须强制性加以保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线[3-4]。

我国生态功能区研究主要从经济学和政治学的角度对生态功能区的发展道路[5-6]、生态效益补偿[7-9]、体制建设[10],[11]95和产业发展[12-13]等进行探讨。生态保护红线的研究则主要聚焦概念内涵界定[14-16]、划定技术方法[17-19]和政策制度研究[20-22]3个方面,其中划定技术方法的关注度最高,多为生态保护红线划定实证研究[23-24]。生态保护红线是在明确区域重点生态功能区定位的基础上,在其内部划定的自然生态安全底线,两者具有密不可分的关系。在划定生态保护红线的地方实践中,承接上级生态功能区定位时往往由于规划部门衔接性不好、数据时效性不足等多方面主客观原因,使得两者之间存在融合困境,造成地方政府落实生态功能区定位偏差以及给划定生态保护红线工作带来困难。协调和解决生态保护红线划定与生态功能区定位融合的困境是精准保障区域和国家生态安全的关键,然而现有系统剖析两者融合困境的现实原因和尝试提出解决途径的研究较少。

宁夏石嘴山市既是国家生态保护重要区域,又属于资源枯竭型城市,保障区域生态安全是石嘴山市最重要的任务,实现转型发展、全面建成小康社会则是石嘴山市最迫切的愿望。本文以石嘴山市为例,通过分析其生态保护红线划定与生态功能区定位融合的困境,剖析引发困境的现实原因,进而提出解决途径,为全国其他各级市县协调并承接上级生态功能区定位、科学合理划定生态保护红线提供思路和参考,有助于形成维护生态安全和生态文明建设的“三区三线”空间格局,守住自然生态安全底线,协调生态环境保护与经济社会发展的矛盾,实现国土空间合理规划和社会经济可持续发展。

1 生态保护红线划定与生态功能区定位融合的现实困境

本文以石嘴山市为研究区域,从上级生态功能区定位之间、生态保护红线划定与生态功能区定位之间这两个方面分析两者融合的现实困境。

1.1 研究区域

石嘴山市位居黄河中游上段、宁夏回族自治区北部,位于东经105°58′—106°39′,北纬38°21′—39°25′之间。东邻鄂尔多斯市,西接阿拉善盟,北依鄂托克后旗,南连银川市。市域生态系统脆弱,春季沙尘天气频发,土地盐渍化和沙化问题严重,贺兰山生态功能恢复仍需较长时间。石嘴山市生态保护形势严峻,社会经济发展亟待绿色转型。

1.2 上级规划融合的困境

明确并协调上级规划中对石嘴山市重点生态功能区及禁止开发区等的定位,是后续科学合理划定生态保护红线的重要基础和规划依据。石嘴山市生态功能区定位为保障国家生态安全的重要区域,西北重要的生态功能区,人与自然和谐相处的示范区。《全国主体功能区划(2010)》 《全国生态功能区划(2015)》 《宁夏主体功能区划(2014)》和《石嘴山市生态文明建设规划(2020)》等上级规划均直接或间接指导了石嘴山市重点/重要生态功能区的规划分布。然而理应逐级承接并协调的生态功能区定位,实际上却存在着融合困难。

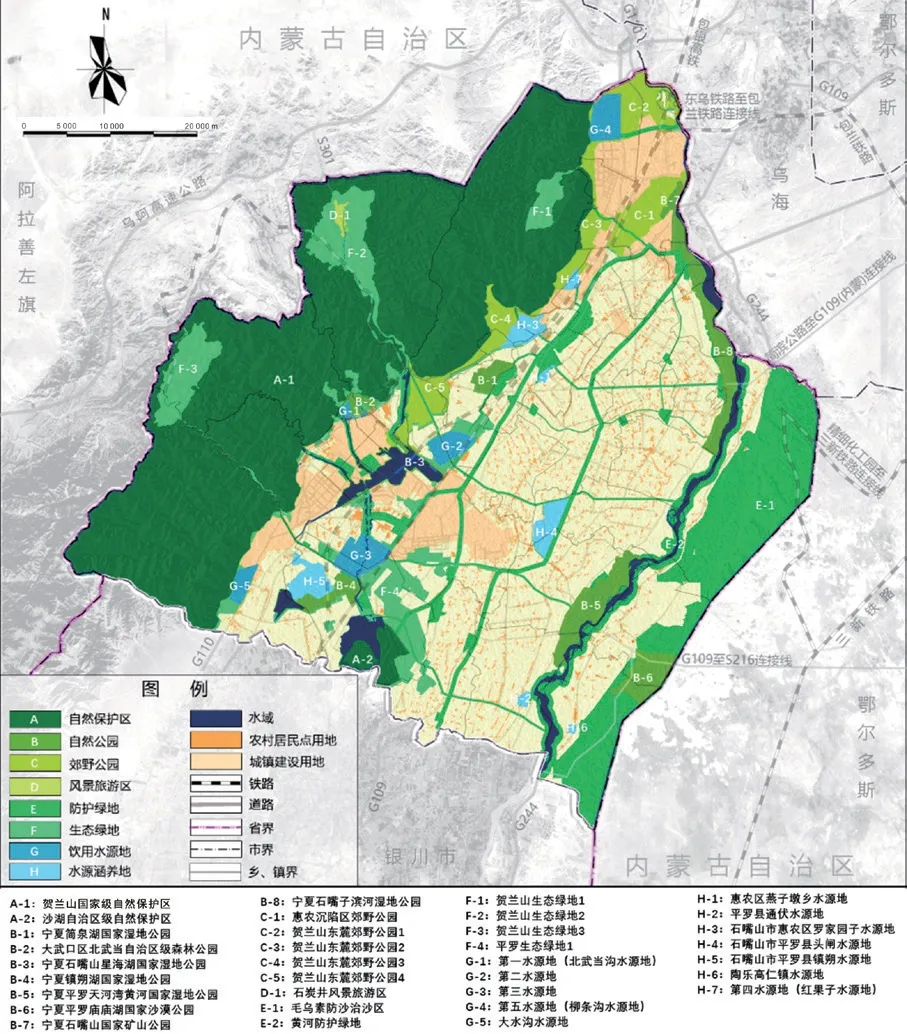

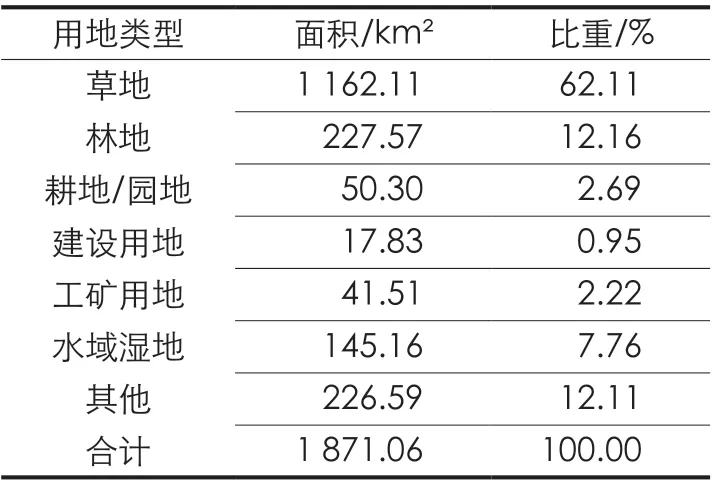

《全国主体功能区划(2010)》中只有面积为112 050.5 km²的黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区被列为覆盖宁夏部分市县(不包括石嘴山市)的唯一国家级重点生态功能区,石嘴山市西部的贺兰山区被列为国家级自然保护区(禁止开发区域)。《全国生态功能区划(2015)》中划定的“西鄂尔多斯—贺兰山—阴山”生物多样性保护与防风固沙重要生态功能区覆盖了石嘴山市西部的贺兰山区,处于国家生物多样性保护优先区。《宁夏主体功能区划(2014)》中划定石嘴山市的贺兰山区、大武口简泉湖湿地和惠农滩湿地为禁止开发区域,石嘴山市域内不包括任何国家级和自治区级重点生态功能区,此外还将石嘴山市中部地区划为国家重点开发区域,东部地区划为国家农产品主产区(见图1)。《石嘴山市生态文明建设规划(2020)》提出构建“两屏一带、多廊多点”的生态空间格局:建立贺兰山水土保持与生物多样性保护生态屏障、毛乌素沙漠防风固沙生态屏障互为支撑,黄河沿线生态保育带与以黄河生态廊道和次级河流廊道为主体的一级二级生态廊道、生态节点构成的生态网络格局,较为详细地划定了贺兰山生态保护区、毛乌素沙漠生态屏障、黄河生态廊道和诸多湿地、国家公园和自然保护区等的范围(见图2)。

图1 宁夏主体功能区划图Fig.1 Main functional zoning of Ningxia

图2 石嘴山市生态安全格局图Fig.2 Ecological security pattern of Shizuishan

综上可知,《全国主体功能区划(2010)》《全国生态功能区划(2015)》和《石嘴山市生态文明建设规划(2020)》等上级规划的衔接性相对较好,基本一致地划定了石嘴山市西部的贺兰山区为国家级自然保护区,应划在生态保护红线范围内。此外,《石嘴山市生态文明建设规划(2020)》还较为详细地划定了沿黄生态廊道以及有必要实施保护的国家公园、地质公园、湿地公园和自然保护地等各类保护区域,为生态保护红线划定提供了参考依据。但同时,《宁夏主体功能区划(2014)》中对于石嘴山市重点生态功能区及禁止开发区等的定位与其他上级规划矛盾明显,主要体现在贺兰山自然保护区的划定面积大幅度缩小,缩小的北部地区被划为国家重点开发区域,沿黄湿地自然保护区被划为国家农产品主产区等,使得市域生态保护范围大幅度减小。由于时效性较差,导致其没有很好地承接国家层面上级规划对于宁夏重点生态功能区定位的指导意见,也没有充分考虑到其下辖石嘴山市的生态环境现状和生态保护需求,造成上下级规划之间的融合困境,给石嘴山市生态保护红线划定工作带来困难。

石嘴山市生态文明建设规划属市级生态规划,划定的生态安全格局时效性最新、内容最详细,市域生态功能区定位比上级规划更细致。故本文以《石嘴山市生态文明建设规划(2020)》为基础,以《全国主体功能区划(2010)》和《全国生态功能区划(2015)》等协调性较好的上级规划为补充,指导石嘴山市生态保护红线划定工作。

1.3 生态保护红线划定与生态功能区定位融合的困境

以上述生态功能区定位为基础,在石嘴山市国土空间范围内,通过“双评价”技术方法,确定生态功能的极重要和极敏感区域,纳入生态保护红线;对于各级禁止开发区及各类保护地,可结合实际情况,将有必要实施严格保护的纳入生态保护红线范围,做到“必要多划、严控少划、应划尽划”。此外,要形成维护生态安全和生态文明建设的“三区三线”空间格局,要求与城镇开发边界、永久基本农田保护红线进行充分协调,确保3条控制线不交叉不重叠,在兼顾城镇社会经济发展和农业安全的同时,统筹划定生态保护红线。石嘴山市生态保护红线划定与生态功能区定位融合的困境,会造成“尽量不多划、能少则少划、应划不尽划”等问题,难以精准保障区域和国家生态安全,具体困境如下。

(1)将生态极重要区与第三次全国国土调查现状用地叠加对比发现,极重要区内存在林地、草地、耕地、园地、建设用地、工矿用地、水域湿地及其他用地类型(见表1)。生态极重要区中的耕地、园地及工矿用地较多,其中耕地、园地主要位于黄河两岸的极重要区中,工矿用地主要位于贺兰山的极重要区中,过度的开发活动可能是极重要区内生态问题的重要诱因。

表1 生态极重要区内各地类面积统计表Tab.1 Statistics of land use in ecologically important area

(2)极重要区与基本农田冲突呈点状分布,冲突面积较小。石嘴山市基本农田与极重要区冲突面积为1.39 km²,占基本农田面积比重的0.18%,占极重要区面积比重的0.07%。冲突区域主要位于3处,分别为惠农区东北部的贺兰山自然保护区、惠农石嘴子滨河自治区级湿地自然公园和宁夏简泉湖国家湿地自然公园,3处区域的水源涵养重要性及生物多样性保护重要性极高,过度的农业开发可能造成生态环境退化、生态敏感性加剧等问题,建议对基本农田位于极重要区内的部分进行优化调整布局。

(3)极重要区与现状耕地存在冲突,冲突面积大,布局不合理。现状耕地与生态保护极重要区冲突较为明显,冲突面积为46.54 km²,占现状耕地面积比重的4.15%,占生态保护极重要区面积比重的2.49%。现状耕地与极重要区的冲突区域主要位于黄河两岸湿地以及简泉湖、镇朔湖、天河湾等湿地自然公园。这些区域以水源涵养重要性及生物多样性保护重要性为主,过度的农业开发会导致生态环境退化、生物种类减少等生态问题;同时也有部分耕地位于市域东部的防风固沙重要区,其土地沙化、脆弱性较高,过度种植生产不利于生态修复工程实施,可能加剧土地沙化等生态问题。

(4)极重要区应划但未划入生态保护红线的图斑。未划入原因主要有3点:一是图斑分布相对零散,面积较小,对于生态保护红线的整体性和连通性作用不明显,且不利于后续红线落地管理;二是举证后规划为未来建设用地留出发展空间,如建议惠农经开区北侧沿现状工业用地留出道路建设空间,故不划入生态保护红线范围;三是经实地踏勘,结合专家意见,确认实际不具备重要保护价值,可暂不划入红线,并视作基于实事求是原则的一种合理情况。

2 生态保护红线划定与生态功能区定位融合困境的原因分析

生态保护红线划定与生态功能区定位的融合困境主要是因为在指导思想、实施原则、出发点、尺度和实际操作中所考虑的因素等方面存在差异,此外还存在“双评价”的困境。这些原因导致在承接并落实上级生态功能区定位指导区域生态保护红线划定时,会造成生态保护范围、面积等指标差异的现实困境。

2.1 指导思想不同

生态功能区定位的指导思想侧重于从人与自然、生态与经济关系的宏观视角出发,为推进生态文明建设和优化国土开发格局,划分生态功能区,指导区域的生态保护与建设、自然资源的有序开发和合理布局。生态保护红线划定的指导思想侧重于按照地方具体的山水林田湖草沙系统保护的要求,划定并严守一条可落地的、符合地方生态保护需求的具体生态保护范围(即生态保护红线),用以管控重要生态空间,促进经济社会可持续发展。指导思想的差异导致从国家/省域层面定位生态功能区指导全域生态保护与生态文明建设时,势必会对地方具体的生态保护约束和需求等考虑不周,进而造成实际划定生态保护红线时的融合困境。

2.2 实施原则不同

生态功能区定位无整体性原则,而生态保护红线划定有整体性原则。前者定位生态功能区时,不需要考虑地域上生态系统的整体性和连通性问题,划定区域过程中的限制相对较少;而后者需要统筹生态系统的整体性和系统性,结合地貌单元、植被等自然边界以及生态廊道的连通性,避免生境破碎化。此外还强调需要加强跨行政区域间生态保护红线的有序衔接,划定红线过程中的限制较多。

协调性原则方面,生态保护红线划定除包含生态功能区定位中的与国民经济发展规划、主体功能区规划、土地利用规划等相关规划进行衔接外,还强调应与地方永久基本农田保护红线和城镇开发边界相协调,统筹进行生态保护红线划定,协调性要求更高。

生态功能区定位具有相对静态性原则,表现在生态功能区划制定后在未来一段时间内起宏观指导我国生态保护与建设、促进国家经济社会可持续发展的作用,需保持相对稳定,较长时间内一般不做变更。生态保护红线划定则具有动态性原则,根据构建地方生态安全格局和生态系统完整性的需要,生态保护红线布局应不断优化和完善,面积只增不减。这决定了地方政府在划定生态保护红线时,生态保护范围、面积等指标可以在生态功能区定位的静态指标基础上在合理的范围内进行浮动调整和优化完善。

2.3 出发点不同

生态功能区定位的出发点是政府主导的,提出全国/省级生态功能区划方案,明确各类生态功能区的主导生态系统服务功能及生态保护目标,定位对国家和区域生态安全起关键作用的重点生态功能区域,意在划定尽可能大的生态保护范围,提高生态保护面积下限,以期应对可能出现的生态安全危机。此外生态功能区定位还有指导地方生态保护红线划定的任务,这也使得生态功能区定位时必然有“尽可能大”的范围划定倾向,为地方政府留出灵活的决策空间。

生态保护红线划定是地方政府生态底线管控要求下的对社会经济发展诉求和市场机制的综合统筹行为。严禁任意改变用途,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。其中“面积不减少”反映了生态保护红线划定具有一定的动态性,要求红线边界应不断优化和完善,面积只增不减。在此条件约束下,市场机制倾向于在初始划定生态保护红线时为城镇开发等经济活动留出更大的发展空间,划定尽可能小的生态保护范围以保证城镇的未来发展。同时由于未来可进一步增加生态保护红线范围,所以也能够灵活满足可能增加的生态保护需求。

2.4 尺度不同

生态功能区定位是政府主导下的从宏观尺度自上而下进行的生态功能区规划相关工作,用于指导国家和省级层面的生态保护与建设、自然资源有序开发和合理布局,其尺度较大、精度较低、指导作用强而落地效果弱。

生态保护红线划定则是宏观和微观尺度相结合、自上而下和自下而上相结合的过程。自上而下指由省级人民政府从宏观尺度制定的生态功能区划或生态保护红线划定指导方案。自下而上指由市场主导的,以城镇的发展为目标,由地方政府制定的符合地方发展实际的生态保护红线划定方案;是从微观尺度上参照省市生态保护红线现状空间格局和优化指导方案,划定的可落地的具体实施方案,尺度较小、精度较高。

2.5 实际操作中所考虑的因素不同

在生态功能区定位的实际操作中,往往不需要考虑城镇开发边界的挤压,以及永久基本农田保护红线的限制等诸多空间限制因素,只是起到一个宏观定位的作用,边界协调性较差。生态功能区定位的图件成果格式是栅格格式(.tif等),而栅格图层由于分辨率的限制导致生态功能区的边界较为粗糙,呈锯齿状且无法落地。

首先,生态保护红线的划定,在GIS系统中进行资源环境承载力评价与国土空间适宜性评价(以下简称“双评价”)时,人为地采取不同的分级分类标准(自然间断点分级法或等间隔分级法等)势必会产生不同的评价结果,导致红线范围不同。其次,生态保护红线划定要统筹考虑与城镇开发边界、永久基本农田保护红线等控制线的交叉重叠情况,实际操作中一般优先退让城镇开发边界。此外还要从现状矛盾、规划矛盾、管理属性矛盾多个层面,全面梳理分析和协调解决生态保护红线内永久基本农田、耕地、规划矿区等各类矛盾问题;且由于生态保护红线需要落地实施,其划定图件成果格式是矢量格式(.shp),边界细致,成果精度要求严格。

2.6 “双评价”的困境

随着党的十八大将生态文明建设上升为国家战略,“双评价”作为生态环境保护和生态文明建设的重要抓手日益受到重视。然而由于目前“双评价”体系存在出口、尺度和驱动内在逻辑的失范,外部定位混乱,限制了其成果在国土空间规划中的应用可行性[25]。这会导致出现诸如“双评价”成果的生态极重要区应划但未划入生态保护红线,以及对于禁止开发区域内的不同功能分区,位于生态空间以外或人文景观类的禁止开发区域,可以根据评价成果综合考量,不纳入生态保护红线等情况。“双评价”使地方政府在划定生态保护红线时具有一定的灵活性,但也同时造成若评价结论与城镇空间开发等市场的诉求不符,即使某些地块在评价结果中具有极高的生态功能重要性或属于生态功能极敏感区,并基于此形成先导规划,也不能避免在后续规划落地时的偏差。“双评价”的困境也反映出地方划定生态保护红线时政府和市场关系的不明晰,造成生态保护红线划定与生态功能区定位融合的现实困境。

3 生态保护红线划定与生态功能区定位融合困境的解决途径

针对以上原因导致的融合困境,本文提出4条解决途径:积极推进“多规合一”、协调政府和市场的关系、优化划定实际操作和统筹多种分析方法辅助划定,进而优化并落实石嘴山市上级生态功能区定位,指导生态保护红线划定实际工作。

3.1 积极推进“多规合一”

创新国土空间规划管理体制,以经济社会发展总体规划为依据,以主体功能区规划为基础,统筹城乡、土地利用、生态环境保护等各类空间规划。积极推进市、县规划体制改革,探索主体功能区规划、生态功能区规划等空间规划融合,实现各级市县“一本规划、一张蓝图”,强化国土空间规划对生态功能区规划的指导约束作用,制定有针对性的区域发展和生态保护政策,科学设置开发强度,保障区域空间开发和生态环境保护的科学性、合理性、有序性和协调性[26]。

2021年石嘴山市即将完成国土空间总体规划(2020—2035)的编制,逐步建立健全全要素和多尺度的“多规合一”国土空间总体规划体系;立足生态保护优先战略,严守生态保护红线,构建科学合理的生态安全格局,加快建设主体功能区,实现国土空间合理规划和利用。这将有助于减少生态功能区定位相关上级规划间在指导思想、实施原则、出发点和尺度等因素之间的纵向融合困难,理顺生态功能区定位的内在逻辑与外部出口,增强规划的时效性、衔接性和理念一致性;也有助于横向协调国土空间规划3条控制线的科学合理划定,形成维护生态安全和生态文明建设的“三区三线”空间格局。

3.2 协调政府和市场的关系

积极推进生态功能区建设和生态保护红线划定,守住自然生态安全边界,是国家对生态空间的战略设计和总体谋划。协调生态保护红线划定与生态功能区定位融合的困难,要正确处理政府与市场的关系,既要发挥政府的科学引导作用,更要发挥市场配置资源的基础性作用。政府要明确不同区域本底的生态功能定位并据此配置公共资源,完善法律法规和区域政策,引导市场主体根据区域生态功能定位进行优先保护、有序开发,科学合理划定生态保护红线;通过生态补偿机制引导地方政府和市场主体自觉推进生态功能区建设,促进经济社会全面协调可持续发展。

生态保护红线划定与生态功能区定位除了受资源环境本底的限制外,更取决于区域生产生活方式、政策制度等潜在因素的影响。由于政府认知充分且具有权威性,其在生态功能区定位中应起到主导作用,发挥政府在生态环境治理中的引导型智能模式。生态保护红线划定的实质是在生态功能区定位的引导下,生态空间、生活空间和生产空间利益主体的博弈均衡,需充分考虑各方利益的诉求,推动多元治理主体共同合作的生态治理模式,使市场力量更好地引导配置空间资源。协调政府和市场的关系有助于解决“双评价”以及生态功能区定位在指导生态保护红线划定中的困境,做到“必要多划、严控少划、应划尽划”。

3.3 优化划定实际操作

在明确生态功能区定位的前提下,通过优化生态保护红线划定中的实际操作,可以减少人为因素和数据时效性的影响,增强与生态功能区定位的衔接性和生态保护红线划定的科学性。具体应做到:(1)在GIS系统中进行“双评价”划分生态功能重要性和敏感性等级时,应优先采用“自然间断点分级法”,可对相似值进行最恰当的分组,使类别之间的差异最大化[27]。若分级结果无法达到生态保护要求,可在此基础上采用人为定义间隔等方法进行辅助判别。(2)以科学客观、实事求是为原则,做好不同时期国土调查数据的更新和基数转换工作。以保护优先、突出重点为原则,全面梳理和协调解决生态保护红线内的主要用地矛盾问题:对于永久基本农田和耕地,通过设定调出阈值的方法进行处置,大面积连片永久基本农田和耕地应逐步有序退出,零星、破碎化的永久基本农田和耕地建议保留以降低斑块破碎化程度,并不得擅自扩大规模,不开或少开“天窗”;对于规划矿区,原有依法取得矿业权的,政府应结合自然保护地内矿业权清理工作,在保障探矿权、采矿权人合法权益的前提下,依法限期退出。(3)统筹生态系统的整体性以及地貌单元、植被等自然边界、生态廊道的连通性;统筹考虑与其他控制线的交叉重叠情况;统筹跨行政区域间生态保护红线的有序衔接。采取自上而下和自下而上相结合的方式广泛征求各级政府意见,完善后确定生态保护红线边界。

3.4 统筹多种分析方法

“双评价”目前存在的困境导致评价成果出现应划但未划入生态保护红线的情况,一方面反映出政府与市场利益关系的冲突,另一方面也说明单一评价方法在落实生态功能区定位时欠缺契合度,不利于科学合理划定生态保护红线。生态系统生产总值(GEP)是指特定地域单元自然生态系统提供的所有生态产品的价值,被认为是与国内生产总值(GDP)相对应的概念。建议可通过开展区域GEP核算、GDP & GEP双核算(如引入GEDP=α×GEP+(1-α)×GDP),式中:α表示GEP核算值在双核算中所占的权重比例,取值范围为0<α<1。将核算结果落实到空间单元,合理分级后与“双评价”成果进行叠加分析,辅助生态保护红线划定,有助于破除“唯GDP论”,引领绿色发展导向,充分反映市场主体的利益诉求,协调经济效益和生态效益,贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念[28],落实“十四五”规划对生态文明建设的远景要求。

此外,由于生态保护红线划定具有动态性原则,导致其初始划定倾向于尽可能小的生态保护范围以保证城镇的未来发展,而生态功能区定位往往范围较大。这可能会导致生态保护红线退让城镇开发边界过多,生态保护范围不能满足区域生态安全要求等隐患。建议可采用如Markov模型、SD(System Dynamics)模型、FLUS(Future Land Use Simulation)模型、CLUE-S(Conversion of Land Use and Its Effects at Small Region Extent)模型、PLUS(Patch-Generating Land Use Simulation)模型等土地利用数量或空间模拟模型[29-31],用以预测未来一段时间内生态保护红线在区域内可能拓展的位置和面积,反向约束当前3条控制线的划定,避免城镇空间的过度扩张,更有助于落实区域生态功能区定位,并为未来生态保护红线范围的拓展提供科学决策依据。

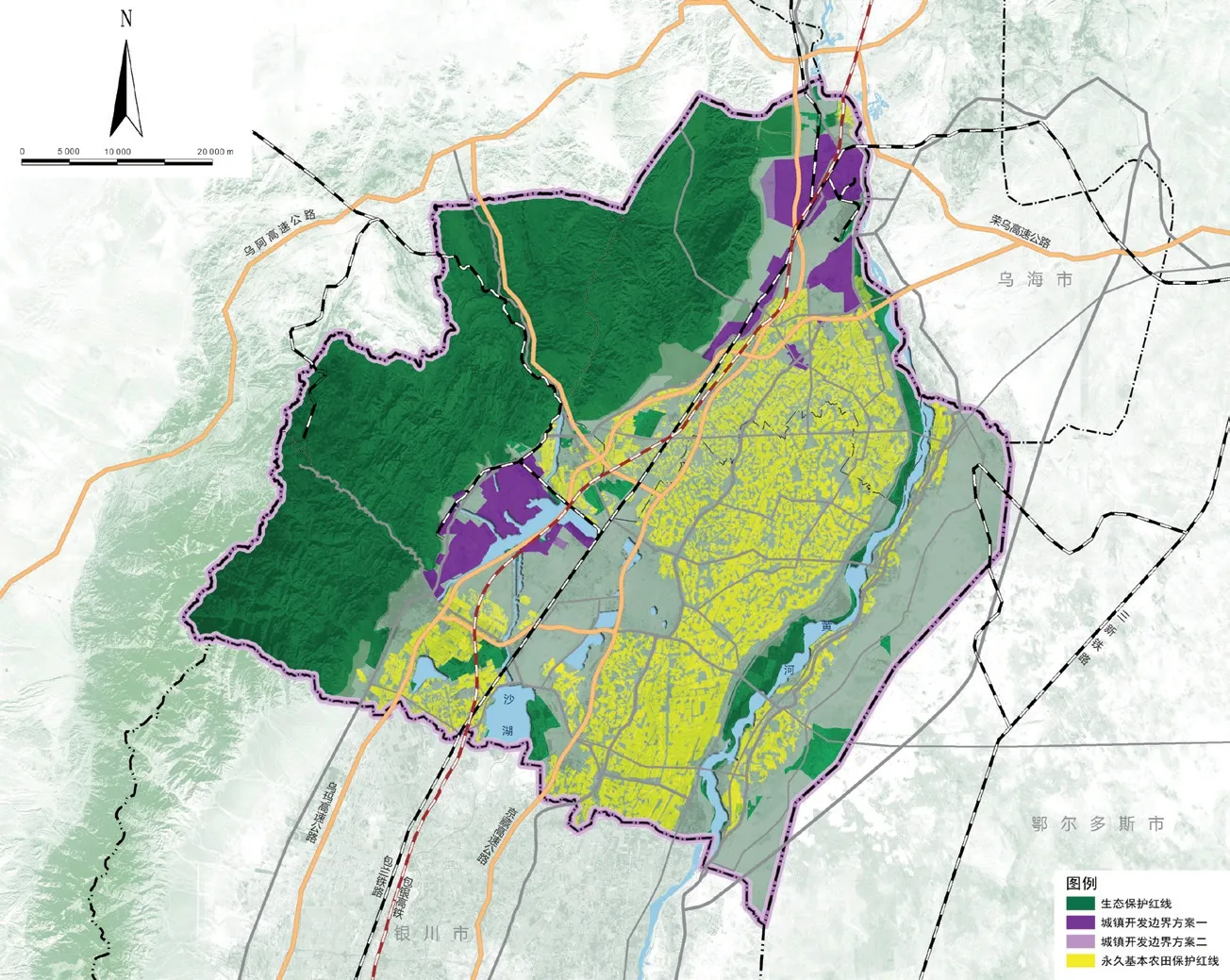

在识别和解决生态保护红线划定与生态功能区定位融合困境的基础上,基于石嘴山市上级生态功能区定位和自治区生态重要性评价成果划定生态保护红线,一是结合《宁夏自治区自然保护地优化整合预案》(2020年)、《宁夏生态保护红线评估调整方案》(2020年)和《宁夏贺兰山国家级自然保护区整合优化分述》(2020年)中的自然保护地和生态红线范围进行修正:将星海湖中域和南域、迎河湾湿地自然公园、庙庙湖国家沙漠湿地自然公园、贺兰山保护区范围内的3处非保护地区等纳入生态极重要区,将第四水源地、平罗县头闸水源地等从生态极重要区修正为重要区。二是考虑到东部防风固沙屏障的构建、已实施和待实施的生态修复工程及用地条件,对黄河东部的生态保护重要性进行调整。三是将黄河岸线内永久基本农田保留在红线内,退耕清理侵占黄河河道的一般耕地,其他区域永久基本农田从红线内调出;城镇开发边界划定成果与生态保护红线进行衔接,优先避让生态保护红线;将极重要区内的其他冲突地类如贺兰山保护区内的工矿用地,安排其合理有序退出。经过多次优化调整,目前的生态保护红线面积为1 647.52 km²,占市域面积的40.43%,主要分布在石嘴山市北部、西部的贺兰山自然保护区与平罗县的黄河岸线,涵盖贺兰山生物多样性维护、湿地保护、防风固沙等区域,包括石嘴山市第一、二、五水源地、星海湖湿地公园等重要生态保护地,石嘴山市三线统筹划定方案见图3。科学合理划定生态保护红线,有助于构建以贺兰山自然保护区、黄河湿地生态带,以及自然公园等为主体的生态空间格局,以黄河生态廊道和次级河流廊道为主体的生态网络骨架,深度挖掘贺兰山和黄河生态文化内涵,支撑国家生态保护战略和石嘴山市绿色赋能转型发展,建设成为国家贺兰山区和黄河流域生态保护和高质量发展先行区。

图3 石嘴山市三线统筹划定方案图Fig.3 The demarcation of ecological red line, urban construction boundary, and permanent arable land red line of Shizuishan

4 结论

重点生态功能区是对保障国家与区域生态安全具有十分重要意义的生态功能区,在重点生态功能区内划定生态保护红线,明确具有特别重要生态功能、必须强制性加以保护的区域,守住自然生态安全边界,是“十四五”规划生态文明建设的重要内容。然而在划定生态保护红线的地方实践中,承接上级生态功能区定位时往往由于规划部门衔接性不好、数据时效性不足或政府与市场关系不明晰等多方面主客观原因,使得两者之间存在融合困境。本文以宁夏石嘴山市为例,通过分析其上级生态功能区定位之间和生态保护红线划定与生态功能区定位之间存在的融合困境,从指导思想、实施原则、出发点、尺度、实际操作中所考虑的因素和“双评价”的困境6个方面剖析了其现实原因。以上困境会造成地方政府落实生态功能区定位偏差,以及给划定生态保护红线工作带来困难,使得生态保护实际效果受到限制,虽定位了生态保护极重要区但红线划定时却把该区域排除在外的情况时有发生。最后,本文提出4条解决途径:一是积极推进“多规合一”。创新国土空间规划管理体制,以经济社会发展总体规划为依据,探索主体功能区规划、生态功能区规划等空间规划融合,实现全域、全要素和多尺度“一本规划、一张蓝图”,有助于减少生态功能区定位相关上级规划间在指导思想、实施原则、出发点和尺度等因素之间的纵向融合困难,理顺生态功能区定位的内在逻辑与外部出口,也有助于横向协调国土空间规划3条控制线的科学合理划定,形成维护生态安全和生态文明建设的“三区三线”空间格局。二是协调政府和市场的关系。政府在生态功能区定位中应起到主导作用,明确不同区域本底的生态功能定位并据此配置公共资源,发挥其在生态环境治理中的引导型智能模式,引导市场主体根据区域生态功能定位,充分考虑生态空间、生活空间和生产空间各方利益主体的诉求,达到总体博弈均衡,有助于解决“双评价”以及生态功能区定位在指导生态保护红线划定中的困境。三是从分级方法、基数转换和整体统筹3个方面提出优化生态保护红线划定的实际操作建议,提出全面梳理和协调解决生态保护红线内永久基本农田、耕地、规划矿区等各类矛盾问题的指导原则和统筹方向,应采取自上而下和自下而上相结合的方式广泛征求各级政府意见,完善后确定生态保护红线边界。四是综合考虑区域GEP核算、GDP &GEP双核算和土地利用数量或空间模拟模型等多种分析方法,引领区域绿色发展导向,充分反映市场主体的利益诉求,协调经济效益和生态效益,辅助落实区域生态功能区定位和指导生态保护红线划定,为各级市县协调并承接上级生态功能区定位、科学合理划定生态保护红线提供思路和参考。

在识别和解决生态保护红线划定与生态功能区定位融合困境的基础上,我们也要看到生态功能区研究领域的拓展、方法的创新、开展系统性研究[11]96和生态保护红线功能优化与评估、监管和修复技术研究、配套制度研究[32]等皆是未来可拓展的研究方向。当前恰逢“十四五”规划的契机,积极协调推进并落实全国生态功能区定位,科学合理划定并严守地方生态保护红线,并实现两者的有机融合,是优化生态保护空间格局,引导区域绿色发展,实现全域国土空间合理规划和社会经济可持续发展的关键举措。