德国多代互助社区养老模式及其启示*

2021-07-27彭伊侬周素红

彭伊侬 周素红 文 萍

1 研究背景

在城市发展过程中,高效有序的公共服务供给一直是城市治理研究的重点方向之一。随着人口老龄化加剧,面向大规模老龄居民生活新需求的新型养老公共服务不断凸显其重要性。2015年,中国60周岁及以上的人口总数已达2.41亿人,占总人数比重达17.3%[1],据预测,该比例在2045年将达到20.0%[2]。在该部分老年人群体中,随着生于1950—1960年代人群的逐步老龄化,老年群体的整体受教育程度开始提升。在第六次人口普查中,受教育水平在初中及以上的老年人数占总人数的27.8%,60—65岁人口中受教育水平在初中及以上的老年人则占36.2%[3]。随着个体受教育水平与收入水平的提高,新一代老年人的需求不再仅仅局限于生理健康、物质生活层面的基础需求,社会、文化等养老软性环境的需求更为突出,在需求多元化的同时公民责任感与社区参与意识也随之增强。我国现行的养老社区研究主要关注配套设施等物质方面的供给[4],对如何通过适老化城市治理营造尊重、包容的老年友好社会氛围仍较少关注。在国家积极应对人口老龄化的战略方针下,有必要借鉴国际上相关老年友好型城市的经验[5],以老年群体的幸福感、满足感和自我实现为目标,进一步完善养老社区服务模式。

伴随社会经济水平持续发展,中国城市居民的养老服务由最初相对单一的家庭养老模式发展成为家庭养老、机构养老和社区养老结合的多元化养老服务模式。其中,老年人与血缘子女共同居住的家庭养老模式是我国历史最悠久、普及度最高的养老模式。中国第六次人口普查显示,与子女共同居住的老年人家庭共有8 281万户,占老年人总户数的57.4%。在城镇化与现代化的进程中,由于计划生育政策的人口效应,我国以独生子女为核心的“四二一”式家庭数目持续增长,子女赡养老人的压力继续增加。此外,我国家庭结构也正经历由大家庭向小型家庭转变的过程,2010年全国的平均户规模为3.09人/户,与2000年相比下降了10.7%。越来越多的老年人采取单代居住形式,传统的家庭养老模式正逐步弱化,单人家庭、空巢家庭的比例日益提升[6],代际血缘关系疏远的问题可能愈演愈烈。考虑我国年龄结构与家庭结构的发展趋势,需要发展新的社会关系网络对家庭血缘纽带进行补充,以满足老年人在不同居住模式下的养老服务需求,进一步完善当前的养老服务体系。

与我国相比,欧美国家进入城市老龄化更早,养老服务体系也相对完善。自二战以后,众多城市已推动机构养老模式向社区养老模式转变,开展了多代居住模式[7]59、活跃退休社区[8]等养老新实践,养老服务向人本化、市民化的方向发展。随着养老模式的不断革新,养老服务供给理论也逐步成熟。从最初萨缪尔森[9]的政府单中心供给模式,向巴特利和杨[10-11]所主张的政府与市场、政府与第三部门的双主体联合供给模式转变。如今,在公共服务多元供给理论指导下,政府、市场、社会和个人等多主体共同供给模式的发展已较为完善[12]。本文将基于我国现有的社会养老服务体系,学习借鉴西方国家的多代互助养老模式,探讨如何在我国的经济社会背景下有效发挥多代互助社区养老的效用,为进一步完善我国养老体系提供科学的决策参考,从社区层面提出有效提高老年人群体生活质量的政策建议。

2 德国多代互助社区养老模式特征分析

2.1 多代互助社区养老模式

多代互助社区养老模式(multigenerational community)作为一类特定的合作居住(cohousing)模式,以代际互动为核心目标开展社区建设,通过配备公共活动空间、组织社区活动等手段,促进非血缘关系的老年人与年轻人在社区层面上的跨代合作。德国的多代互助社区(Mehrgenerationnenhäuser)[13]395、美 国的代际项目(intergenerational program)、英国的代际共同体(international demonstration projects)[14]等项目均为比较典型的多代社区养老案例。

已有的研究主要针对多代互助养老社区的内涵与运作模式展开细分研究,如欧洲住房组织Housing Europe根据社区核心内涵,将现有多代养老社区分为住宅型(housing)、志愿型(volunteering)、协助型(care services and technology)和环保型(green living)等多种类别[15]。吴志成[16]则根据社区建设模式将多代社区分为强租住前设型、弱租住前设型、购买后设型和自建前设型等4种。各类多代互助社区的本质都是通过配套相关服务设施与活动空间,为居民的代际间会面与交流提供场所,但不同社区间推动代际融合的途径存在差别。

在联邦政府的大力推动下,德国已形成较为完善的多代互助社区养老模式。据统计,多代互助养老模式在老年公寓、集体住宅等合作居住的养老形式中占比达29%,仅次于阿尔茨海默病患者集中监护社区[17]12。至2014年,87%的德国城镇拥有至少一个多代互助养老社区,根据其组织模式、社会关系等的不同,可以划分为以公益志愿活动为核心的志愿型多代互助养老社区和以社区共同营造为主线的住宅型多代互助养老社区。

2.2 德国多代互助养老模式的发展历程

德国的多代互助养老模式历史悠久,根据发展规模、建设主体等方面的差异大致可划分为3个发展阶段。

德国最初的多代互助养老社区源于19世纪,由单身女性组织Beguine召集不同年龄的女性群体共同居住,建立了第一个独立运作的多代社区[13]398。社区内部以宗教信仰为主要的关系维系纽带,并未设立明确的社区组织规章,居民基于自身道德约束维持社区的日常运作。在19世纪至20世纪的多代社区养老起步阶段,多代社区的建设并非特意针对社会老龄化问题,更多是特定人群的自发性聚居。

进入20世纪后,德国60岁以上人口占比首次超过20%[17]4,多个面向老龄化问题的多代互助养老社区依次出现,多代合居实践进一步发展,如德累斯顿的Coschützer Rundling(1999)、魏玛的Wohnhaus e. G. Weimar(1998)等。在该阶段,德国多代互助养老社区仍以私人投资为主,但已逐渐形成民间社区联盟。1990年代中后期,官方统计的德国多代社区数目达303个,其中有212个多代屋项目由城市养老社区联盟Wohnprojekte-Portal协调统筹管理[18]。此时大部分多代屋的资金运作模式与普通私人住宅相同,建设资金由对“多代合居”理念有浓厚兴趣的居民共同承担。20世纪至21世纪是多代社区养老蓬勃发展的阶段,项目数量迅速增长、运作模式日益成熟,但以民间联盟为主导形式的住宅型多代互助养老社区普遍对入住居民的收入水平存在一定准入要求,低收入阶层的居民难以参与到多代社区养老中[19]。

自21世纪以来,德国老年人口持续增长,10年间平均增长率高达15.7%,增速显著提升。面向大规模老年人口亟待解决的养老问题,欧盟、世界卫生组织等跨国政府组织开始密切关注代际关系、养老服务等问题,先后发布《老年友好城市》(Age-friendly City)(2005)、《积极老龄化与密切代际联系的欧洲年度主题》(The European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations)(2011)等一系列政策。德国政府也将多代养老社区行动上升为国家策略,2006年联邦政府家庭、老年与妇女部门发布《多代屋行动计划》(Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus)(2006—2016)等一系列多代互助养老社区鼓励政策,要求每个城市布局至少一个多代互助社区节点,构建覆盖全德的多代社区网络体系[20]1。2000—2011年间,以志愿型多代社区为主的新增社区项目达106个,年均增长率约为6.5%[21],覆盖了德国的大多数城市。21世纪至今是国家政府大力推动多代互助养老社区项目发展并取得显著成效的阶段,在有效减轻国家财政养老负担的同时,解决了居民单代居住比例高、代际交流衰退等社会衍生问题。但在政府的资助政策下,部分居民出于保障性住房的考虑加入多代屋,参与社区生活的意愿较为消极,对社区的运作效果可能造成一定程度的影响。

回溯德国多代互助养老社区的发展历程,实质上也是社区服务供给模式的演变过程(见表1)。多代互助养老社区最初源于民间自组织,社区营造的市民基础良好,社会文化沉淀浓厚,在20世纪—21世纪期间,自下而上营造的多代社区突出居民的全流程参与、社区养老与家庭生活的密切结合,即住宅型多代互助养老社区模式;21世纪政府部门介入后,开始出现一批与成熟运营、规模化运作的志愿活动紧密结合的多代社区,即志愿型多代互助养老社区模式,从而形成多元互补的多代社区养老服务供给体系。

表1 德国多代互助养老社区的发展阶段及特征Tab.1 Development stage and characteristics of multigenerational community in Germany

2.3 多代互助养老社区营造与管理

在德国多代社区模式中,志愿型多代互助养老社区与住宅型多代互助养老社区均重点强调公共空间的营造,从而提高老年人的居住质量、社区归属感,并有利于老年人实现自我价值,但两者的营造机制、管理模式等仍存在一定程度的差异。志愿型多代互助养老强调城市的志愿服务文化建设,社区公共设施为周边多个社区提供老年日常看护等社会服务功能[22]。志愿型多代互助养老社区以专业社会组织为多代养老服务供给主体,获得更多来自政府层面的支持,社区整体推广普及度更高,如巴伐利亚州的“Die Gute Stube”、北莱茵州的“Mehrgenerationenhaus Bergisch Gladbach”等均为典型的志愿型多代社区。而住宅型多代互助养老社区以社会特征类似的居民组织为主体,不同年龄段的居民在社区建设与日常运作的过程中实现多代互助,既强调共享社区公共空间,也注重私人住房建设。住宅型多代社区与房地产业的结合更为紧密,地方层面自下而上的发展动力相对较强,如柏林的“Wohngemeinschaft Werkpalast”、多 特蒙德的“Wir Wohnen Anders”等多代互助养老项目。

2.3.1 多代互助社区营造机制

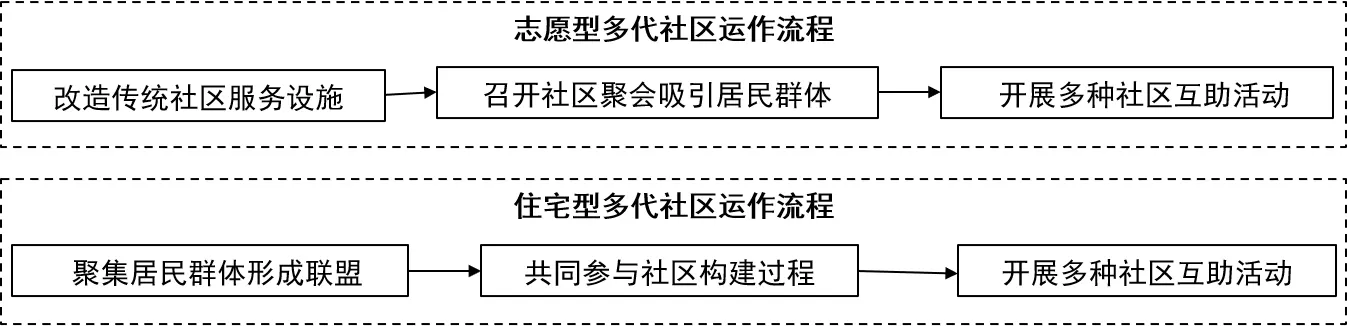

多代互助养老社区的营造往往以公共起居室等社区公共空间为设施载体,通过组织社区活动促进老年人与年轻人共处。在社区服务供给主体、社区营造流程等方面,志愿型多代互助养老社区与住宅型多代互助养老社区存在一定程度的不同(见图1)。

图1 多代互助养老社区营造机制Fig.1 Different mechanism of community building of multigenerational communities

志愿型多代互助养老在政府的引导下,通过社区改造等途径将家庭教育中心、老年人看护机构等传统社区服务设施改造为低门槛的社会服务机构,如教区聚会室、母亲中心等,从而引入多代互动要素吸引市民群体。在形成较为稳定的市民参与群体后,针对不同类别的人群分别开展多代午餐、互助小组及主题课程等不同形式的日常活动。社会组织引导各年龄段志愿者参与社区建设,为社区居民提供养老、亲子、教育等公共服务。在志愿型多代互助养老社区中,老年人既可能是志愿者,也可能是被帮助者。

在住宅型多代互助养老社区的营造过程中,市民组织与地产公司、社会组织等合作,在社区规划建设过程中探索增进社区开放性、包容性的措施。住宅型多代互助养老社区通过规划建设的共同参与过程,强化居民的社区责任感与归属感,形成紧密联系的社区纽带,促进代际交流互动。在社区建成后,居民组成自治委员会进行社区自治,开展各类社区活动。一般而言,老年人在居民自治委员会中承担了主要责任,在此过程中较好地发挥了自身价值。

2.3.2 多代互助养老社区主体关系

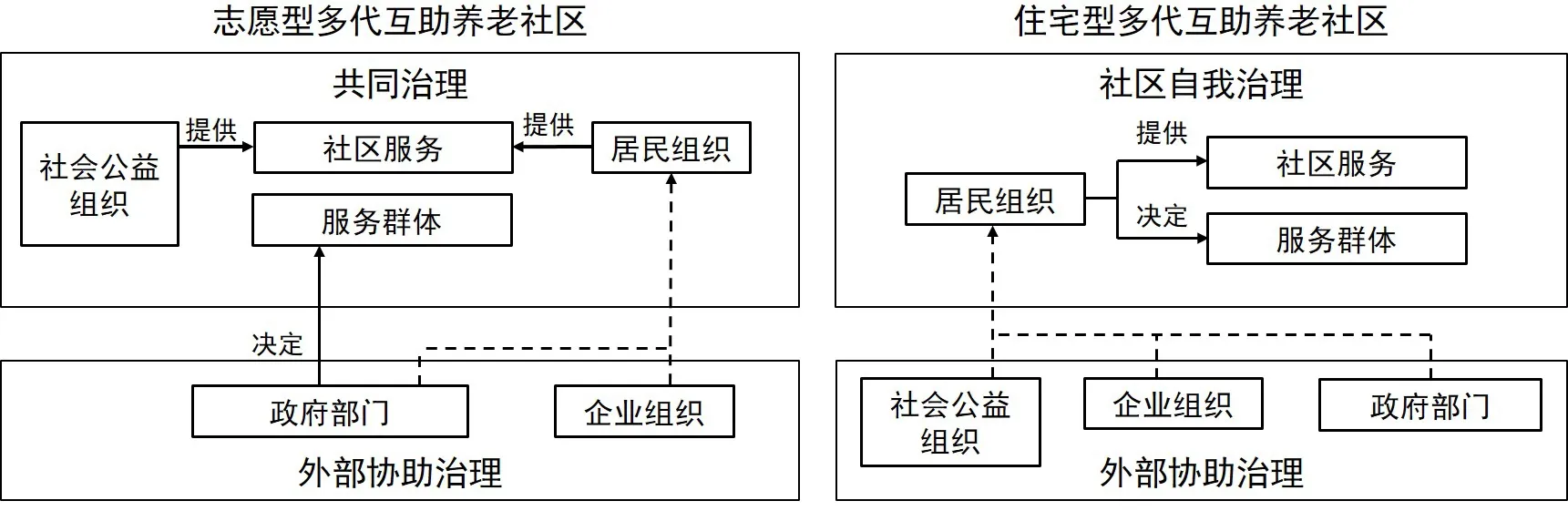

志愿型多代互助养老社区与住宅型多代互助养老社区均为居民组织、社会公益组织、政府部门及企业组织等多主体共同参与的养老模式。但具体而言,社区养老服务不同主体的参与程度仍有所不同(见图2)。

图2 多代互助养老社区主体关系示意图Fig.2 Diagram of different agent relationships of multigenerational communities

在社会公益组织的干预与指导下,学生等外部志愿者有组织地参与到社区活动组织中,不同年龄的市民既可能是志愿者,也可能是受益者。志愿精神、公民社会文化成为联系多代居民的纽带。志愿型多代互助养老社区不仅是促进代际联系的空间载体,也是地方重要的志愿服务设施。除此之外,联邦政府通过立法、投资等形式对多代互助养老社区的整体运作进行控制,结合国家现阶段的发展问题,针对性地制定面向特定群体的帮扶政策。在《多代屋行动计划一期》(2006—2011)中,联邦政府针对德国阿尔茨海默病的高发性问题,与阿尔茨海默病基金会合作,重点关注多代社区对阿尔茨海默病患者的特殊照护。2010年后,由于德国难民数量激增,联邦政府在《多代屋行动计划二期》中转而提倡多代社区为外来移民群体服务。

在住宅型多代互助养老社区中,社区管理的主要责任由居民承担,政府部门、社会组织等主体扮演协助社区运营的角色。社区的多代活动以居民内部互助活动为主,也有部分面向外部市民开放的多代互助活动。住宅型多代互助居民群体选择的导向性更为明显,往往是社会特征类似的某个居民群体的集合,如多特蒙德的“Wir Wohnen Anders”多代社区主要面向同性恋居民群体,而波恩的“Amaryllis”多代社区主要针对老年人与学生群体等。不同年代居民在共同居住的过程中进行代际活动与日常互助。

对比两种多代社区养老模式,志愿型多代互助养老社区通过组织社区外部志愿者提供跨代志愿服务,维系社区的代际共存与代际交流,强调在城市层面市民参与文化的回归。住宅型多代互助养老社区既强调社区公共服务,也关注社区的居住职能及邻里情感网络的构建。秉承积极老龄化的理念,志愿型多代互助养老社区与住宅型多代互助养老社区均能满足老年人代际交往的社会需求和自我实现的价值需求。两种多代互助养老社区的主要服务对象、社区营造思路等均有所不同,两者互为补充,共同构成多元的多代社区养老服务供给模式,顺应了当前公共养老服务差异化的发展趋势。

2.4 德国多代互助社区养老模式评价

德国的多代互助养老社区源于非政府组织,经过一定时期的发展,形成政府、社会组织、地产公司与居民的多方协作平台。在此基础上,形成在设施类别、服务社区数量、主要参与主体、政府干预程度、居民类别等层面均有所不同的两类多代互助养老社区(见表2)。无论是志愿型多代互助养老社区还是住宅型多代互助养老社区,老年人的自身价值均得到充分体现,通过互助活动满足其社会交往、自我实现等精神层面的需求。此外,多代社区互助养老模式的共同参与特征突出,市民群体、社会组织均在社区营造、管理全过程中承担了重要角色,积极表达自身需求。

表2 多代互助养老社区特征对比Tab.2 The comparison of characteristics of multigenerational communities

与此同时,德国多代互助养老社区的运作存在一定程度的不足。一方面,德国的多代互助养老社区分别由不同机构负责运营,政府对社区养老建设的统筹协调能力较弱,各养老社区之间的联系与合作相对缺乏,导致同质性多代互助社区项目的高频率重复,在一定程度上造成养老资源的浪费[20]1,新建多代社区也较难从已有项目中学习实践经验。另一方面,地方政府、社会组织与居民的参与程度不同,导致各多代互助养老社区的发展水平参差不齐。让市民深刻理解多代互助社区的内涵并运用到社区运作之中,同时引导专业人士与志愿者的有效合作是引导多代互助养老社区持续健康发展的一个重要环节。在多代互助社区实际运作中,需要出台相应政策,以确保社会组织与地方政府机构等的积极响应,提高市民在多代互助社区中的参与效率。

3 多代互助社区养老模式对我国养老服务体系构建的启示

德国的多代互助养老社区在多元化、多主体的养老服务体系下,积极探索非血缘关系多代居民间的代际支持,以及社区营造与社会活动的深度融合,对于我国养老服务体系的构建具有重要借鉴意义。在我国养老服务的研究领域,已有研究指出多代混居养老的重要性,并从空间布局配套设施、景观环境和社区服务等角度进行规划探索[23-25],但对多代互助养老社区的运作流程与社区管理模式的分析相对有限,对多代互助养老模式如何与我国当前养老服务体系相匹配的讨论也较少。因此,本文结合德国多代互助养老模式的实践经验,提出对我国养老服务体系优化的思考。

3.1 完善养老体系, 服务多元化老年群体

德国的多代互助养老模式采用社区邻里互助的途径,重点面向子女赡养缺位的老年人群体,将非血缘关系的代际互助养老活动作为家庭养老模式的重要补充,以邻里社区为平台,借助社会组织力量有效解决这部分老年人群体的养老问题。

在我国以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系中,家庭养老是我国长期以来的传统养老方式,其中有0.4亿户老年人为单代居家养老,难以享受家庭赡养,其占比高达32.6%。此外,以集中居住方式提供照料服务的机构养老模式存在功能单一、老年人生活质量低等问题。因此,社区养老模式在我国养老服务体系中的重要性日益凸显。2017年,国务院出台的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》开始将“十二五”规划“以机构为支撑”的养老思路转变为“以机构为补充”的新模式[26],部分原有的机构养老服务人群开始转向社区养老。2020年,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中更是明确提出构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。社区养老模式重要性的转变顺应了我国当前的社会经济发展趋势。

借鉴德国多代互助养老社区的经验,有必要引入多代互助养老模式,重点针对无看护留守老人提供支持性的社区养老服务,进一步拓宽养老服务体系的人群覆盖面,为居家养老模式提供有效补充,进一步完善我国普惠性的养老服务体系。在此基础上,针对不同老年人群体特征及诉求对养老服务供给进行细分,面向有家庭赡养条件的老年人提供家庭养老服务,面向高龄、失能、“三无”等特殊老年群体提供机构养老服务,以起到有效的托底作用;面向有生活自理能力、精神文化生活方面有一定需求的老年群体提供社区养老服务,依托社区地缘优势,综合政府部门、社会组织等多主体力量开展多代互助养老服务。

3.2 优化社区养老方式, 满足精神养老需求

德国多代互助养老模式注重为无血缘多代居民的共同生活提供空间场所、支持政策等全方位的保障,通过非血缘的代际社区互动,充分满足单代居住老年人群的多层次需求,构成“国家—家庭—社会”养老体系中的重要板块。

我国当前社区养老模式主要有综合养老社区、全龄化养老社区和度假型养老社区3种[27]。综合养老社区为老年人集中独立居住的社区组团,强调各类综合设施的建设;全龄化养老社区为多个年龄段居民混合居住模式,重点关注老年人与外界环境的接触和交流;度假型养老社区则依托旅游资源进行开发。其中,全龄化社区与德国的多代互助养老社区均着重关注老年人的心理健康,但我国的全龄化社区更多是从维系家庭网络关系的角度出发,构建社区支撑系统,致力于为家庭内老年人与子女的共同生活提供便利。与普通社区相比,我国全龄化社区多年龄、多社会成分的居民混合程度更高,能满足大部分老年人群体的需求。但对于单代居住的老年人而言,家庭关系缺位导致其精神养老需求难以得到满足。此外,我国养老社区以市场为主导构建,在普通社区中植入一定比例的养老住宅与养老组团,对于日常活动组织、社区归属感营造、社区公平性等文化环境关注相对较少。

借鉴德国多代互助养老社区积极为多代居民日常生活交往营造环境支撑的相关经验,将多代养老社区与我国的社会保障政策相结合,为以家庭为基础的全龄化养老模式提供有效补充。鼓励民间非政府组织积极参与养老社区建设,引导居民参与社区规划设计、建设实施、运营管理的全流程,营造有归属感的社区文化。以社会组织为主体自下而上地组织多代居民开展互助活动。引导老年群体积极参与照看儿童、代际经验交流等多形式的公共服务,使其成为维系社区联系与邻里精神的载体,从社区文化层面为综合性养老社区运营模式进行切实有效的补充与优化。

3.3 政府与社会组织合作, 转变养老服务供给模式

德国的多代互助养老社区起源于民间组织,围绕“公众参与”和“多代社区”概念相结合的理念,以社会组织作为纽带角色构建多方协同参与的社区养老平台,在社区营造全流程中贯穿代际交流与互助活动。

在我国城市公共服务领域,近年来政府部门除了通过政策规划对养老服务产业进行管控以外,也积极推动从“政府包办”向“政府购买”转变。2016年出台的《民政部财政部关于中央财政支持居家和社区养老服务改革试点工作通知》中提出鼓励社会力量管理运营居家和社区养老服务设施等重点措施,并于2017年开展了第一批试点实践。由于这种养老服务购买的模式刚处于起步阶段,仍然存在着行政模式化管理、服务供求错配等问题[28-29]。

根据老年群体个性化、多元化诉求,借鉴住宅型多代互助养老社区与志愿型多代互助养老社区的运作模式,可在政府政策的引导与约束下鼓励社会组织积极参与多代互助养老社区建设,以更好地解决老年群体的养老服务供给问题。与此同时,由于多代互助养老模式的实施成效更多取决于居民个体的自我约束,而非强制性法律规章,因此需结合我国社会发展的实际情况对服务供给模式进行相应的适地化调整。秉持新公共管理理念,政府部门一方面可通过公共财政、秩序化监督等多种手段主导多代互助养老社区的建设;另一方面,也可鼓励社会力量参与以弥补政府无法覆盖的养老需求,协助政府实现政策的落实与执行。以社区为平台,整合市场、社会组织、公民个人等多方力量,建设一个全面、多元、立体的养老服务体系,实现全社会养老服务的高质量供给。

4 结语

当前正是中国社会老龄化整体加速的时期,随着老年人养老服务供需矛盾不断凸显,探讨如何优化国家养老服务体系、有效提升养老服务的品质与效率,具有深远意义。本文结合西方老龄化国家的多代社区养老经验与我国家庭养老的社会背景,针对精细化完善国家养老服务体系展开思考,提出了社区养老方式及供给模式的优化建议,为全面推动养老服务品质化发展提供了科学参考,进一步提升民生福祉水平。下阶段将在本文的基础上,进一步结合各类老年人群的个性化需求,深入探讨社区养老机制的及相应空间营造模式的构建,为城市积极应对老龄化挑战提供一条特色化的中国路径。