阅读教学中的“微写作”系统的建立

2021-07-27班俊梅

班俊梅

微写作是指篇幅短小、内容具体、率性而作的片段或仿写练习。微写作的设计者要有全局意识,遵循语文学习规律,结合学生认知水平和学情、教材对不同学段学生的写作要求、单元写作目标及课文内容,以课本为经,以写作中的各个知识点为纬,以课时为单位,精心设计的多台阶、小梯度,多层次、多角度,波浪式前进、螺旋式上升的微写作教学体系。本文以“比喻”和七年级上册第二单元为例,阐述了科学的、可操作的微写作教学体系的构建方法。

微写作发端于微博,是利用微博写作的字数限制在140字以内的微型文学作品,也泛指那些篇幅短小、意味隽永、小中见大的小文章。微写作在我国其实是有着非常悠久的历史的,从《论语》到《搜神记》《世说新语》,再到宋代以至晚明的小品文,乃至尺牍、诗品、题跋……这些微写作的精品、神品,是我们中华民族文化自信的基础,也是我们学习的典范。

但是,很长一段时间以来,我们的作文教学“往往立一个约束,至少要作成数百字的一篇才行,否则似乎不像个样儿”。叶圣陶在《写作的健康与疾病》这篇文章中评价这种病态的现象,说:“这是很无谓的。”他认为“文篇的长短全视内容的多少,内容多,数千字尽写,内容少,几十字也无妨;或长或短,同样可成为很好的文章。不问内容的多少,却先自规定至少要作多少字,这算什么呢?存着这样的心思,会错过许多自己习作的机会。遇到一些片段的意想和感性时,就觉得这是不能写成像模样的一篇的,于是轻轻放过。这不但可惜,并且昧于所以要作文的意义了。”

所以,叶圣陶先生认为学生学习写作,要像美术生老老实实去练习木炭画(素描)一样,去练习“短小文字”,如“小品,随笔,杂感,速写,特写,杂文”,等等,这些文字名称不同,但“不多啰嗦,少有枝叶,有什么说什么,说完了就搁笔”是它们的共通点。把这样的练习“郑重其事”地“当一回事做”,“渐渐进步到纯熟”,“这短小文字也就是文学作品了”。

我们可以把叶老的这篇《木炭习作和短小文字》看作微写作(篇幅短小、内容具体、率性而作的片段练习)的倡议书。

我们当前的语文教学是以课文教学为主的。阅读与写作是一体两面,对经典课文广博的、精深的阅读,为写作积累素材,储备技巧,并有可能激发灵感。如何用好语文教材这个“例子”,“凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的熟练技能”?如何减轻学生的心理负担,增加学生的写作机会,让学生敢写、爱写、会写?在教学过程中,我特别注意在经典课文的阅读教学中系统地、有计划地引导学生寻找可供写作借鉴的闪光点,欣赏这些闪烁的星辰,结合他们的生活经历,在模仿的基础上进行积极的微写作训练。

下面我就讲一讲自己的做法,以求正于方家。

微写作,东坡先生在《答谢民师书》中所言“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止”,似乎是一个很随性的工作。但作为微写作的设计者,教师要有全局意识,遵循语文学习规律,结合学生认知水平和学情、教材对不同学段学生的写作要求、单元写作目标及课文内容,设计多台阶、小梯度,多层次、多角度,波浪式前进、螺旋式上升的微写作教学体系。

我以课本为经,以写作中的各个知识点(文体、表达方式、写作顺序、写作手法、修辞手法、人称、炼字……)为纬,以课时为单位,精心设计每一节课5~10分钟微写作训练。

比如,比喻的修辞手法的微写作,我在初中阶段安排了。统编教材小学一年级上册《小小的船》中“弯弯的月儿,小小的船”是暗喻,但老师不会讲修辞手法。二年级下册《咏柳》“万条垂下绿丝绦”是借喻,老师会跟学生说这是比喻。小学生练习比喻,一般是造本体、喻体、喻词齐全的明喻句子。七年级上册第一单元,我们学习朱自清先生的《春》,体会到“红的像火,粉的像霞,白的像雪”“像眼睛,像星星,还眨呀眨的”“春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着”等比喻的修辞之美,结合本课的“补白”小专题“比喻”,我设计了第一次微写作训练——“学写比喻句”,目的是让学生练一练,区分明喻、暗喻和借

喻。这时候再举一、二年级学到的例句,学生接受起来特别快,也能结合自己的生活,写出正确、通畅乃至生动的句子。八年级下册《壶口瀑布》中有这样一个别致的比喻句,“这一切都隐在湿漉漉的水雾中,罩在七色彩虹中,像一曲交响乐”,把实的画面比作虚的交响乐,我联系统编教材五年级课文《梅花魂》中引用的“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”,以及《荷塘月色》中“塘中的月色并不均匀,但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”这个名句,分析了通感与比喻的同异点,让学生意识到通感是一种追求神似的、更富有文学色彩的、更高级的修辞手法,激发了学生的创作兴趣,于是我设计了第二次关于比喻的微写作训练——“穿着比喻外衣的通感”,试着用通感写一段(句)话。九年级上册,学余光中的《乡愁》和林徽因的《你是人间的四月天》,学生意识到美好的诗歌意象有着强烈的表情达意的效果,于是我进行了第三次关于比喻的微写作训练——“充满诗意的比喻”,让学生用比喻的修辞手法学写一首或一节诗。这样就形成一个由浅入深、由形到神、由局部到整体的微体系。

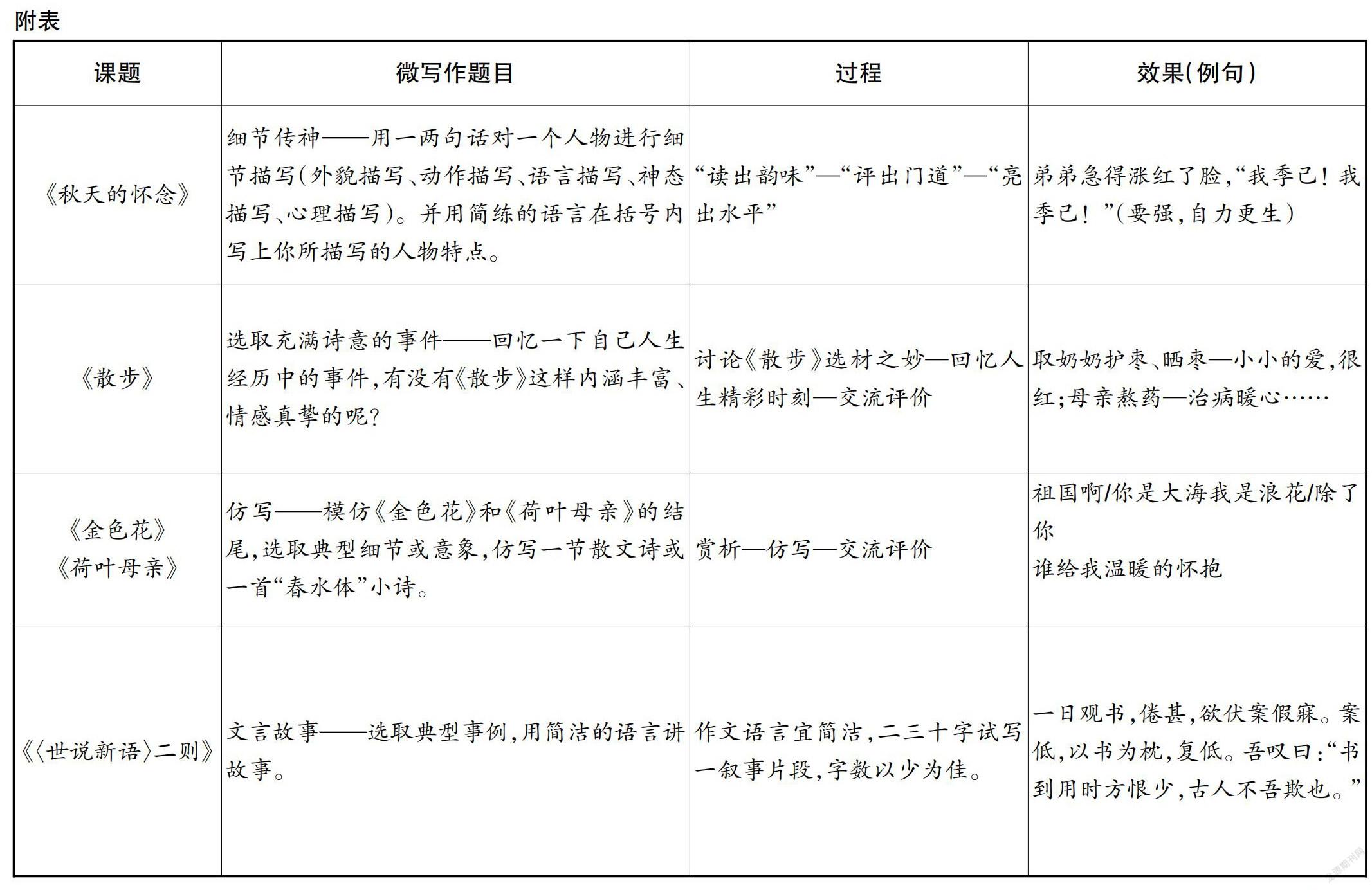

再如七年级上册第二单元共有五篇课文,单元写作训练的主题是“学会记事”。我在阅读教学的过程中寻找课文中对学生学写记事文章有帮助的点,穿插了以下几个微写作,分别从细节描写—选材剪裁—意象选择—语言运用的角度进行训练,为“学会记事”夯实基础。

微写作教学设计是一个系统工程,设计者要有全局意识,创造科学的、可操作的微写作教学体系。(七年级上册第二单元微写作训练表附后)

微写作,因其触景而生,要求单一,不限篇幅,极大地减轻了学生的心理负担。形式多样的写作方式,激发了学生的写作兴趣,如造句、片段练习、故事接龙、口头作文、小辩论、经典演绎,等等。

经典课文教学中的微写作环节的设计,正是在精讲“例子”之后的“反三”。而且,这样的训练方式点对点精准训练,容量小,学生心理负担小,比较放松和随性。这是一种比较好的创作状态,往往出现佳句和好的创意。荀子曰:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”微写作,就是学生向写作的理想国迈近的一小步,就是潺潺小溪终将汇成江海。巩固知识、点燃灵感的同时,又对学生形成良性刺激,培養学生信心,激发创作热情,微写作,善莫大焉。

参考文献:

[1]叶圣陶.写作的健康与疾病[M].上海:开明书店,1943.

[2]叶圣陶.木炭习作和短小文字[J].语文世界(中学生之窗),2013(11).