克雷比尔的中国音乐研究之路

2021-07-25卜嘉辉

卜嘉辉

[摘 要]广受世界人民喜爱的中国民歌《茉莉花》在18世纪末便远渡重洋,到了欧美诸国。其乐谱在美国的早期流变,更是在19世纪影响了一批美国本土音乐家,使他们对中国音乐研究产生了兴趣。这其中就包括了著名音乐评论家亨利·克雷比尔(Henry E. Krehbiel, 1854-1923)。本文首先回顾了《茉莉花》的早期版本传播情况,并讨论在美国发现的不同早期版本之继承关系。其次,以《茉莉花》为线索,引出克雷比尔在数十年间对中国音乐的研究探索历程,并展示其他受克雷比尔影响的20世纪早期《茉莉花》曲谱版本。最后,结合其友人文章与媒体记述,探讨这一时期西方人对中国音乐的不同态度。

[关键词]《茉莉花》;克雷比尔;中国音乐传播

在流传海外的中国民歌中,《茉莉花》无疑是最为有名的一首。据说普契尼在1920年前后通过一个中国乐曲八音盒,听到了《茉莉花》的旋律,随即将其写入歌剧《图兰朵》之中,这也成为了《茉莉花》海外流变两百余年历史中最引人注目的一环。近几十年,對《茉莉花》海外流变的探寻工作也一直在进行之中1。以往认为,《茉莉花》曲谱在海外的首次收录,要追溯到1804年出版的约翰·巴罗(John Barrow, 1764-1848)著作《中国游记》2(Travels in China)。不过在资料检索日益便捷的当下,学者们又将《茉莉花》海外流变溯源工作推进了一步:1795年在伦敦刊行的一本题为《两首原有的中国歌曲——〈茉莉花〉和〈白河船工号子〉——为钢琴或羽管键琴而作》3(Two Original Songs Moo-Lee-Chwa & Higho Highau for the Piano Forte or Harpsichord)的曲谱,或为最早的《茉莉花》海外流传曲谱4。除了《茉莉花》海外流变溯源之外,更多的《茉莉花》海外流传版本也被一一发掘出来。将这些遗珠进行串联,我们就可以勾勒出18世纪至今《茉莉花》在海外流变的传承路线。不仅如此,以《茉莉花》为线索,还可以进一步观察西人学者探索中国音乐文化的脚步,并审视西方各界对中国音乐的态度。

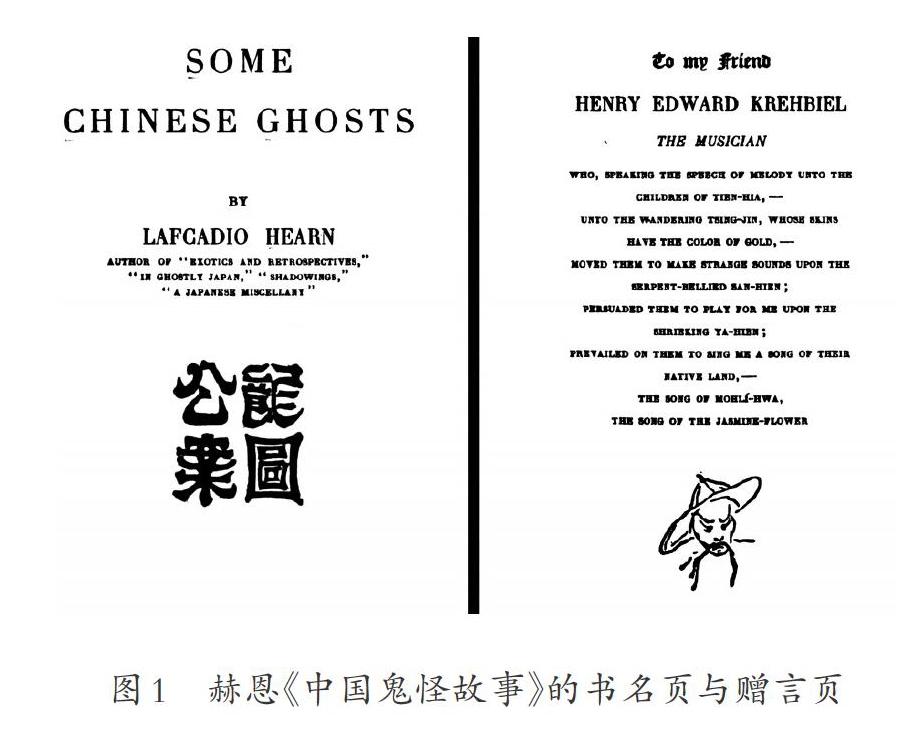

笔者在阅读拉夫卡迪奥·赫恩(Lafcadio Hearn, 1850-1904)的著作《中国鬼怪故事》5(Some Chinese Ghost)时,首先就对其书名页与赠言页产生了兴趣:“龙图公案”四字印章,的确足够诡异;赠予对象的“音乐家”(“The Musician”)身份与赠言最后两行提到的《茉莉花》(“The Song of Mohlí-Hwa, / The Song of the Jasmine-Flower”),更是引起了笔者的思考——在这里重复两遍“茉莉花”,是不是赫恩的这位音乐家朋友,也对《茉莉花》进行了再创作呢?带着这个问题,笔者进行了一系列资料查阅,终有此文。本文将以19世纪《茉莉花》在美国流传脉络中的关键人物亨利·克雷比尔(Henry E. Krehbiel, 1854-1923)为主要研究对象,展示他的中国音乐研究之路,并尝试分析西方早期中国音乐研究中折射出的二元对立思维,以及克雷比尔对此现象的反思。

一、克雷比尔的中国音乐启蒙——《茉莉花》在美国的最初流传

由前文可知,《茉莉花》在海外的最初流传,都与18世纪末来华的欧洲人相关。不过,《茉莉花》登陆美国,却比巴罗《中国游记》在英国刊行的1804年还要早。也就是说,美国听众最开始接触到的是坎布拉版本的《茉莉花》曲谱。1793年,英国人本杰明·卡尔(Benjamin Carr, 1768-1831)从英国伦敦移居美国费城,并在1800年创办了《音乐杂志》1(Musical Journal, for the Pianoforte)。该刊物在第四编与第五编中都刊载了坎布拉的曲谱,其中第四编就选取了坎布拉版本的《茉莉花》乐谱,发行时间由同一编的其他曲谱推断,应当在1802至1803年之间。

《音乐杂志》在1804年就停刊了,可见的再版数量也很少。尽管它是美国第一本此类型的音乐杂志,但应该可以推测出,它的实际影响力并不大。此后在美国本土出版的著作中,关于《茉莉花》曲谱的记载便难以寻觅。直到1848年,美国传教士卫三畏(Samuel Wells Williams, 1812-1884)的著作《中国总论》2(The Middle Kingdom),才将《茉莉花》再一次带到美国听众的面前。在第十六章中,卫三畏将巴罗书中记载的中国音乐乐谱照搬了下来,以作中国音乐的样本。这样,目前发现的两个最早《茉莉花》海外版本,都已经可以在美国见到了。

亨利·克雷比尔是美国著名的音乐人。他擅长音乐评论,自1880年起为《纽约论坛报》(New York Tribune)撰稿,直至去世。除去对严肃音乐的评论之外,他还有不少音乐作品与翻译作品,对非洲裔美国人的民歌也很有研究。对美国各族移民音乐感兴趣的他,曾读到了卫三畏《中国总论》中所记述的《茉莉花》曲谱,以及法国耶稣会士钱德明(Joseph-Marie Amiot,1718-1793)的著作《北京传教士关于中国历史、科学、艺术、风俗、习惯录》1(Mémoires concernant l'Histoire, les Sciences, les Arts, les Moeurs, les Usages, etc. des Chinois: Par les Missionnaires de Pekin)。在这之后,他就对中国音乐有了极大的兴趣。

著名汉学家翟理思(Herbert Allen Giles,1845-1935)曾撰文讽刺过克莱默-宾(Launcelot A. Cranmer-Byng,1872-1945)的译作。他指出,克莱默-宾完全不懂中文,只是拿取了不少翟理思的翻译成果,然后在每句末尾添改韵脚,成为新的诗作。翟理思后来还辛辣地将克莱默-宾的翻译诗集A Lute of Jade(《玉琵琶》)称为A Loot of Jade(“窃玉集”)2。这固然是句玩笑话,不过海外汉学研究者群体,大概的确可以分为两类:一类是到过中国,对彼时中国的人与事有着亲身的体会;另一类是完全没有到过中国,甚至可能完全不会中文。他们依靠着他人的转述或是从中国带来的资料,进行闭门的汉学研究。克雷比尔则与二者都有所不同:他虽然没有来过中国进行田野调查,但热衷于阅读汉学研究书籍,并在纽约唐人街对华人移民进行过深入探访。因此,他的理论研究虽然没有深入中国的汉学家们来得扎实,但总好过无凭无据;不仅如此,在文化交融如此深刻的当下,克雷比尔早期海外华人移民的研究反而更具学术意义。

对克雷比尔进行研究的学者,大多将目光放在了他成名之后,也就是1880年来到纽约为《纽约论坛报》撰稿并四处讲学的时期;研究的方向,也多集中于他对西方音乐家,如瓦格纳、德沃夏克等人的批评之上3。其实他在早年居于辛辛那提时,就已经结合所阅读的汉学书籍,开始了对当地华人的探访调查;除此之外,他在辛辛那提时还结交到了另一位著名的西人学者赫恩。二人长久的往来,也对克雷比尔的中国音乐研究大有裨益。

二、在辛辛那提与法明顿:克雷比尔中国音乐研究的探索期

拉夫卡迪奥·赫恩是19世纪著名的作家。他有着爱尔兰与希腊血统,早年在经历了一系列家庭变故之后,来到了美国,先后居于辛辛那提与新奥尔良。1890年,他移居日本,并在六年后入籍,取日本名为小泉八云,于1904年去世。赫恩与克雷比尔的交集,就始于辛辛那提。

1875年,赫恩终于结束奔波,定居辛辛那提。安顿好个人事务之后,他开始在《辛辛那提商报》(Cincinnati Commercial)任职。克雷比尔一家于1864年搬到辛辛那提,克雷比尔本人则在1874年起为《辛辛那提宪报》(Cincinnati Gazette)撰稿。1877年,一则由赫恩撰写,题为《音乐俱乐部中的浪漫插曲》4(A Romantic Episode at the Music Club)的新闻出现在了《辛辛那提商报》之上。文章记述了克雷比尔带着赫恩与另外一位记者一同前往一家中国洗衣店探访中国工人,并成功举办中国音乐主题音乐聚会的经过。

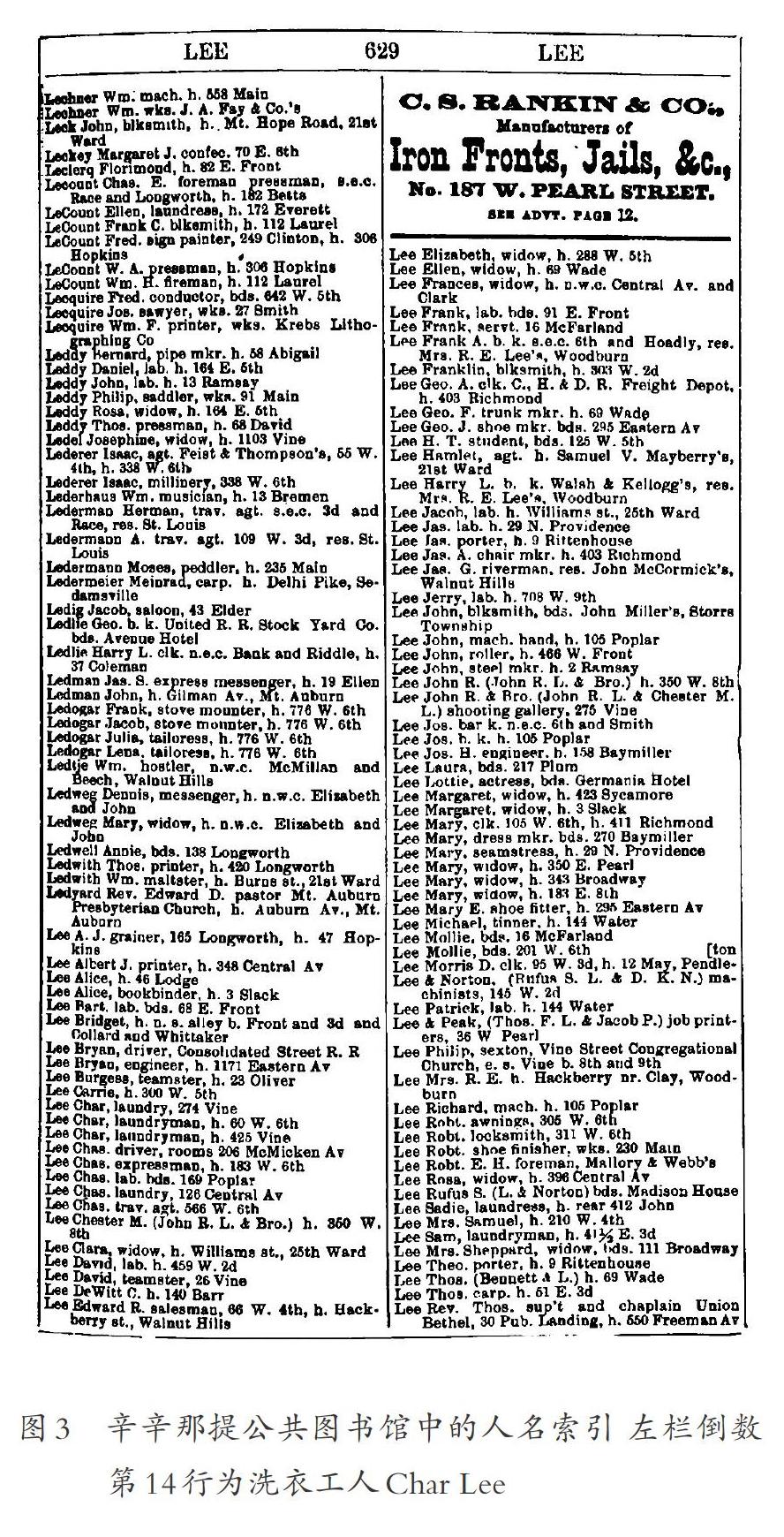

赫恩首先描写了他在此之前对中国乐器以及中国音乐的认识。其中,能明确辨识出来的是他对三弦以及月琴两种乐器的描述。三个年轻人来到中国洗衣店后,克雷比尔与洗衣工人Char Lee寒暄几句,Char Lee也拿出三弦来进行了简单的弹奏。不过在克雷比尔哼唱起了《茉莉花》的曲调之后,洗衣店里的中国工人们终于来了兴致,纷纷停止吸烟,面带微笑地开始跟唱。这样,以《茉莉花》拉近关系后,Char Lee同意带着中国同伴们一同参加当地的音乐俱乐部活动。

在音乐俱乐部中,中国工人们首先将携带的乐器一一摆好,一同参加活动的听众便开始好奇地查看种种中国乐器。与此同时,克雷比尔在黄色的纸上印好了一系列中国音乐知识,分发给众人。伴随着中国工人们的演奏,克雷比尔开始与大家分享他的中国音乐研究成果。出于对克雷比尔研究成果的保护,赫恩仅记述了部分克雷比尔的讨论话题。从这些文字之中,我们可以得知克雷比尔为听众们讲解了古史传说中的中国音乐、中国的乐器、五声调式的特点,以及中国音乐反映出的中国传统哲学。在这之中,给赫恩留下最深印象的,莫过于黄帝战胜蚩尤、伶伦据凤凰鸣叫造乐的中国神话传说1。除此之外,克雷比尔还提到了德国著名音乐家韦伯(Carl Maria von Weber, 1786-1826)版本的《图兰朵》2。

在中国工人的演奏与克雷比尔的讲解之后,在场听众似乎“都感受到了中国音乐的灵魂”。这次小型的音乐聚会也在赫恩的美好东方幻想中结束了。

赫恩在1877年离开了辛辛那提,前往新奥尔良。克雷比尔则继续为《辛辛那提商报》工作,直至1880年他啟程赶往纽约,转而为《纽约论坛报》工作。1877年到1886年,两人书信往来不断,其中有一些涉及中国音乐或中国文化的交流3。

赫恩与克雷比尔往来书信中涉及

中国音乐与文化的内容概览

从概览表的最后一行可以看到,赫恩在1886年已经热情洋溢地和克雷比尔谈论起他的著作《中国鬼怪故事》的刊行了——1887年,《中国鬼怪故事》终于在波士顿出版,赫恩将这本书献给了克雷比尔。时隔整整十年,他还是没有忘却那一次在辛辛那提举行的小型中国音乐聚会。于是在给克雷比尔的赠言的末尾,特地重复了两遍“茉莉花”。

除此之外,二人还在同年有着另外一次交集。1887年6月14日晚,克雷比尔应邀前往康涅狄格州法明顿的一所女校,开展了一场特殊的音乐讲座,赫恩也一同出席。说是“特殊”的音乐讲座,是因为克雷比尔还带来了四位在纽约生活的中国移民进行示范演奏,在当时实属罕见1。

与1877年在辛辛那提的那次音乐聚会相比,这次中国音乐讲座显然有着更为丰富的内容。赫恩在记述聆听中国音乐的过程中,纵情地挥洒自己的东方想象,却没有对中国工人们的演奏做出太多的记述。反观克雷比尔的这位同事,他在记述这次讲座时,尽管对中国音乐有着各种各样的偏见,但还是着重描写了一些中国乐手演奏时的情态,甚至特地将部分唱词转述成了英语,方便读者阅读。虽然歌词内容并不多,我们还是可以据此大致猜测出,中国乐手们在示范演奏中曾演唱了一首战歌。这就不禁让我们联想起赫恩在1884年写给克雷比尔的一封讨论世界上各国各民族战歌的书信——也许克雷比尔就是从中得到了灵感。

在形式上,依然是克雷比尔的讲解与中国乐手的示范演奏或演唱交叉进行。与上次不同的是,克雷比尔在讲座的末尾亲自上阵,拿起了一把“Oriental Harp(具体对应哪种中国乐器已不可知)”进行了示范演奏。然而克雷比尔虽然同中国乐手一样饱含深情地演奏,演奏的内容却是刚才那段中国乐曲的西方化改编。在这之后,克雷比尔还邀请了一位学生用钢琴模仿弹奏刚刚的曲子。相比之下,记述者认为这首更具德式音乐味道的改编曲更加优美,似乎更合在场听众的喜好。

赫恩记述的1877年音乐聚会中,克雷比尔的中国音乐研究似乎还比较零散。他向听众们传达的是一些知识性的信息,而少有规律性的总结。十年后的这次音乐讲座则有一个明确的主题,即“中国音乐以情感人,而非以声动人。”(The Chinese music was a music of sentiment rather than of sound.)为了解释这个问题,他还特意说明,中国先贤们对音乐的研究,其实已经触及到了现代音乐的黄金法则。但是在这之后,中国音乐却出现了偏差,只有在经过了音乐训练之后,才可以耐心地听出其中的节奏与旋律。

我们在这里且不论克雷比尔的这些中国音乐规律性总结是否合理。从这次音乐讲座的内容来看,克雷比尔在这十年间延续了他那种书本阅读与深入移民群体调研相结合的研究方法,并从与赫恩的书信往来中汲取营养,开始对他了解的中国音乐进行规律性的总结。

三、在纽约:克雷比尔中国音乐研究的成熟期

1891年,克雷比尔在《世纪》(The Century)杂志上,发表了题名为《中国音乐》2(Chinese Music)的文章。这篇文章结构完整,论述清晰,隔页附有曲谱,可以看做克雷比尔中国音乐研究的最终成果。同年稍晚,克雷比尔在纽约布鲁克林又开展了一场中国音乐讲座。与上次法明顿女校的讲座不同,在示范演奏时,除了邀请来的中国乐队之外,还有两位美国音乐家到场,为听众进行中国音乐的西方化改编示范3。

在《中国音乐》开头,克雷比尔首先明确自己的态度:中国是拥有全球五分之一人口的大国,其音乐艺术值得深入研究;而目前西方世界对中国音乐的研究是完全无法令人满意的。他指出,目前西方人接触到的中国音乐,主要还是从外交官与传教士的口中听来的。这些直接接触中国音乐的西方人未必有良好的音乐素养,西方音乐家们又大多没有亲自进行过田野调查,最终导致了对中国音乐的种种误读。为数不多的正面例子,就是前文提到的法国耶稣会士钱德明。他的著作为中国音乐的西方传播做出了“令人钦佩”的贡献。

在此之后,克雷比尔将中国古代音乐理论与古希腊的音乐成就相比较。如他在法明顿女校讲座时说的那样,他认为中国先贤对音乐的研究已经达到了很高的成就,只是后世的中国人在音乐创作实践中走了岔路。具体地,克雷比尔举出秦火与明清易代两个重要历史事件。他认为这些历史事件使得中国音乐的发展突然中断,变成了“琥珀中的昆虫”。

在阐述中国人的音乐哲学时,克雷比尔不再像先前那样,以吸引听众的中国造乐神话开头,而是直接引用中国古代典籍中与音乐相关的文字。他连用《礼记》《孟子》《文献通考》《尚书》中有关音乐的记述,来展现中国先哲对音乐与情感以及政治之间关系的思考1。克雷比尔认为,中国先贤对于音乐可以化人进而影响政治的论述,与西方人所熟悉的古希腊人音乐观类似;不仅如此,中国人长久以来将音乐与诗歌视为一体,也很贴近古希腊人的观点。自然而然地,克雷比尔就开始藉由诗歌与文学,阐述他所了解的中国语言规律与音乐的关系,即“平上去入”四声系统。除此之外,克雷比尔还提出了另一个“中国音乐悖论”,即中国人早已发现了七声音阶,却要坚持五声音阶的表述。克雷比尔将这种现象解释为中国人对数字“五”意义归纳的迷恋,这种迷恋依然可以回归到中国传统哲学对音乐乃至万物的统摄。在文章的末尾,克雷比尔解释了他在文中附上的谱子,是他与亨利·胡斯(Henry Holden Huss, 1862-1953)一起记录的中国音乐,其中第一首便是《茉莉花》的曲谱。胡斯也是前文提到的与他共同举办布鲁克林中国音乐讲座的西方音乐家朋友之一。

在此之后,欧美又出现了不少《茉莉花》曲谱,其中一些即是对克雷比尔成果的继承。如同样活跃于纽约,曾与克雷比尔有过合作的著名波兰花腔女高音歌唱家马切拉·塞姆里希(Marcella Sembrich, 1858-1935)于1917年出版的《我最喜爱的民歌》2(My Favorite Folks)中,就出现了克雷比尔改编的《茉莉花》曲谱。同时我们还应当看到,20世纪初记录《茉莉花》曲谱的欧美音乐书籍中,既有以英国音乐家格兰维尔·班托克(Granville Bantock, 1868-1946)所作《百首各国民歌》3(One Hundred Folksongs Of All Nations)为代表的较为严肃正式的乐谱合集,也有以美国歌手凯蒂·希瑟姆(Kitty Cheatham, 1864-1946)所作儿童歌曲合集4(A Nursery Garland)为代表的大众普及性音乐读物。这进一步说明了在19世纪的改编与传播之后,《茉莉花》真正成为了一首在西方社会中广为流传的东方名曲,被多年龄层的听众所熟知与喜爱。

四、尾声——两种目光,一种反思

在观察克雷比尔的中国音乐研究之路时,有两种旁人的目光是我们无法忽略的:一种是赫恩式的仰望。他文字中那种对东方国度的瑰丽异想,总是能够抓住读者敏感的文学神经。譬如他看到克雷比尔特地用黄色的纸印上中国音乐知识分发给众人时,就迅速联想起黄色的香水月季、黄色肌肤的美丽女人、黄色颜料涂饰的佛塔、飘扬的金色龙旗等意象。另一种则是西方媒体高高在上的俯视。他们的文章中充斥着中国工人的丑态化描写,以及对“残暴、未開化”东方世界的渲染。不过,这两种审视中国音乐的目光,应当被视为同一种二元对立思想的两种显露方式:赫恩描写的是一种乌托邦式的东方,是一种需要“再发现”的已逝东方。而扮演发现者角色的,还是“俊美年轻的雅利安人”“走出喜马拉雅山阴影的雅利安人”1。不仅如此,赫恩笔下的东方幻想还时常带有女性化的书写,这种被赋予的“理想化女性特质”,同样包含着东西方话语权力不对称的隐喻;西方媒体对中国音乐的描写,则是一种对支配关系的显性表达。当克雷比尔对中国传统音乐哲学的肯定与中国乐手们的种种“滑稽”之举“无缝衔接”在同一段中时,这种荒谬也就同时被放大了。

与之相对,1918年6月,克雷比尔在《纽约论坛报》上发表了一篇题名为《东西方如何在音乐中相遇》(How East and West Are Meeting in Music)的评论文章。从发表的时间上来看,此时正是一战将息,极端民族主义抬头的时期。在文章中,克雷比尔以一种戏谑的语气,调侃了“东西方界限分明,二者在上帝的最终审判前绝不会相遇”的观点。他总结道,东西方的分界“只在一个俯瞰点上才会成立”,对立思维即是带有偏见的文化比较。克雷比尔的文章尽管在论述上稍显片面,但仍表达出了异于常人的文化反思。这种对东西方文化和平交流、相互理解的愿望,跨越了根深蒂固的文化藩篱,极其可贵。

有趣的是,赫恩在入籍日本,更深入地了解东方文化之后,其思想观念亦有所改变。作为“小泉八云”的他,开始对个人的旧有思维进行重构。虽然在19世纪末,这对性格与信仰截然不同的西方学人为友情画上了休止符,但最终他们还是携手来到了打破东西方二元对立,创建平等和谐世界的理想面前。这对当下文化多元发展与交流的探索,无疑有着重要的启发意义。