银汉迢迢问千古——江汉神话长歌概述

2021-07-24鄢维新黄超芬

鄢维新 黄超芬

引言:“江汉”与“江汉神话长歌”

作为文字,江、汉,本义为水名,指的是长江和她最大的支流汉水;江汉又是一个地理概念,指的是长江汉水之间的冲积平原——江汉平原;江汉平原也亦可简称为江汉。江汉还可以泛指长江、汉水之间的三角形流域地区。

考古学,历史学、文化学、文化地理学专家眼中的“江汉”指的是一个文化地理空间,范围更为广大。

(一)文化地理学的“江汉”

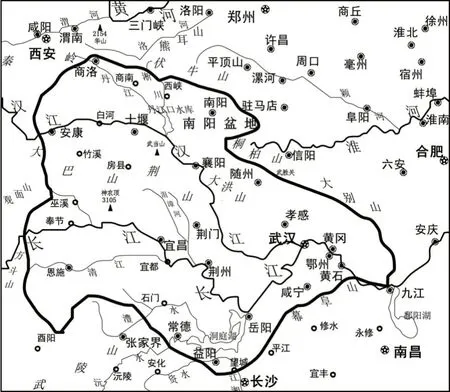

文化地理概念的江汉地区,指以长江中游与汉水中下游的江汉流域自然地理单元为基础而形成、扩及的地域性主体文化发展空间。其地理位置大致介于东经108°~116°、北纬28°~34°之间。其空间范围大致为汉水上游末段及江汉之会、长江上游末段及中游的大部地域,包括今陕东南、豫西南、渝东峡江地带、鄂省全境及湘北洞庭湖区,总面积约30万平方千米(见图1)。

图1 江汉地区文化地理范围示意图(蔡靖泉绘制)

考古发现与研究证实,江汉地区新石器时代考古学文化主体的发展,形成本土的城背溪文化—→大溪文化—→屈家岭文化—→石家河文化的传承序列和演变阶段,反映出前后相继、日趋发达而至鼎盛后亡的过程,显示了由母系氏族社会转变为父系氏族社会而渐次进入部落社会、酋邦社会的变迁。

将考古资料对应文献记载的古史传说,屈家岭文化当为传说中“三苗”族群的创造,即考古学者指出的“以屈家岭文化为中心的三大阶段的原始文化,推测为三苗遗存”①俞伟超:《先楚与三苗文化的考古学蠡测》,《文物》1980年第10期,第1—12页。。新石器时代晚期的中原龙山文化,则被学界一般认为是传说中以“五帝”为代表的华夏族群的创造。与屈家岭文化大致同时的中原龙山文化前期,则当为传说中炎帝、黄帝、颛顼时代的华夏族群的创造。文献中记载有炎帝与黄帝之战、黄帝与蚩尤之战等古史传说,反映的是炎黄时代发生在中原的华夏酋邦之间及其与异族酋邦的战争。②蔡靖泉:《江汉地区三苗酋邦的昌兴——屈家岭文化遗存的历史学考察》,《长江大学学报》(社会科学版)2018年第2期,第39—55页。

(二)“江汉”与三苗遗裔

《尚书·大禹谟》孔传云:“三苗之国,左洞庭,右彭蠡,在荒服之例,去京师二千五百里。”③[汉]孔安国传、[唐]孔颖达等正义:《尚书正义》,《十三经注疏》本,上海:上海古籍出版社1997年版,第137页。

《史记·孙子吴起列传》:“昔三苗氏左洞庭,右彭蠡,德义不修,禹灭之。”④[汉]司马迁:《史记》卷六十五《孙子吴起列传》,北京:中华书局1959年版,第2166页。

《战国策·魏策》“吴起云:昔者三苗之居,左彭蠡之波,右洞庭水。”⑤[汉]刘向编:《战国策注释》卷二十二《魏策》,何建章注释,北京:中华书局2019年版,第884页。

之所以左右倒置,是因为说话人面北、面南而语的缘故。

以上历史文献记载,与江汉地区“城背溪文化→大溪文化→屈家岭文化→石家河文化”遗址分布考古结果十分吻合,无怪乎俞伟超先生“推测为三苗遗存。”据此推测,江汉地区当为“三苗”文化的大本营。

(三)“江汉”与楚

商周之际,楚人从中原来到江汉地区,与当地的三苗遗裔结合,从一个“土不过同”的蕞尔小邦,经过“筚路蓝缕,以启山林”,终于成就了“地方五千里,带甲百万,车千乘,骑万匹。粟支十年”的“霸王之资”。

纵观楚国八百余年历史,奠都于江汉地区就有约七百五十年(约前1040—前278,历时约760年),其中有四百年郢于荆州。曾几何时,楚人把统一了的南半个中国交给了秦人,若干年后,秦人又把统一了的中国还给了楚人!⑥张正明先生语。张正明(1928—2006),男,汉族,上海人。当代著名历史学家、民族史家、史学教育家,先秦楚国历史文化研究专家,楚学的主要开创者和奠基人。

江汉地区是中国上古史上不可抹去的一个“亮点”。楚人在这里创造了精彩绝艳的楚文化,浪漫诡谲的屈子华章光耀千古,崇巫尚灵的遗风犹在林泽中回旋。

(四)江汉西北部的山地

江汉平原的西部是绵延千里的大巴山。大巴山和秦岭会合于江汉平原的西北部。

大巴山进入湖北境内以后,人们称之为神农架山脉,它近东西向横亘于神农架林区西南部。神农架的西面,与重庆市的巫溪县、四川的安康市相邻;神农架的北坡,则属于十堰市的房县和竹山县;东面与襄阳市保康县接壤,南面俯瞰着恩施州的巴东县,宜昌市的兴山县、秭归县、夷陵区,隔江与五峰县、长阳县相望。

神农架因炎帝神农氏在此架木为梯,采尝百草,救民疾夭,教民稼穑而得名。

神农顶是神农架的最高峰,海拔为3105.4米,也是华中地区最高点,有“华中屋脊”之称。

1970年5月,国务院批准将房县、兴山、巴东的24个公社和2个药材场、1个农场划为神农架林区的行政区划,是中国唯一以“林区”命名的省辖行政区。此前,神农架的大部分地域归房县(古称房陵)管辖。

楚人的蛰伏、勃兴之地就在神农架的东缘——襄阳市的保康、南漳崇山峻岭里。

《诗经》中,三位有名有姓的人之一,周宣王时的太师尹吉甫(前852—前775)的封地就在房陵。

唐中宗李显(656年—710年)被废为庐陵王,先后迁于均州、房州等地。

神农架的南北山麓自古以来便是川鄂古盐道的必经之地。

大巴山、秦巴山区更是古代流民麇集之地。

大巴山东端的神农架地区还是民间丧葬仪式长歌《黑暗传》的流传地。

位于江汉平原北端的大洪山,既是屈家岭文化的发祥地,也是中国历史上著名的第二次农民大起义——绿林起义的发源地,还是东汉开国皇帝刘秀的发祥地,史称“光武中兴,兆于绿林”。

大洪山,位于湖北省中部偏北,绵亘随州市、京山县、钟祥市,山势余脉延至宜城市、枣阳市,盘基百里。大洪山自古名称很多,故曾名为涢山,汉名为绿林山,晋、唐名为大湖山(见《读史方舆纪要》),宋以后定名为大洪山。

大洪山地区是民间祭神还愿长歌《神仙宝鉴》流传地。

2009年,湖北省民间文艺家协会在长江出版社大力支持下,启动“荆楚民间文化大系”出版工程(迄今已出版湖北民间文化图书近60种),在该丛书的“卷首语”里,鄢维新率先将湖北民间文化划分为六大色彩区:吴楚、荆楚、巴楚、蛮夏、秦楚、三苗文化区。⑦冯骥才总顾问、李宁主编:《荆楚民间文化大系》系列丛书总序,武汉:长江出版社2012年版。

大洪山处在荆楚文化与蛮夏文化区的交汇处,神农架则处在巴楚文化与秦楚文化的交汇处。巴楚文化向北延伸,导致秦楚文化区呈现出“巴风楚韵秦腔”的地域特色。

(五)江汉神话长歌的界定

江汉神话长歌的属性与叙事长歌的性质相近而又有所不同。具有相对完整的故事情节,较为丰富的细节,有贯穿始终的人物形象,长度在百行以上,用于长时间歌唱的韵文作品,是为叙事长歌。

1983年,胡崇峻在神农架发现了《黑暗传》,当时担任湖北省民间文艺家协会秘书长并主持工作的李继尧慧眼识珠,当即予以回应,鼓励他“深挖”。经多方筹措,于1986年编印了《神农架〈黑暗传〉多种版本汇编》一书,胡崇峻、李继尧联名撰写了《我们在追踪汉民族的神话史诗——神农架〈黑暗传〉序》。该书一面世,当即引起轰动。⑧中国民间文艺研究会湖北分会编:《汉族长篇创世纪史诗神农架〈黑暗传〉多种版本汇编》,内部资料,1986年版。十六年后(2002年4月),长江文艺出版社出版了胡崇峻搜集整理的《黑暗传》。2011年12月,神农架林区非物质文化遗产保护中心出版了《黑暗传》,吴承清、陈光坤任责任编辑。神农架林区文学艺术界联合会立即予以再版。

几乎与《神农架〈黑暗传〉多种版本汇编》问世的同时,刘大业在大洪山地区发现了《黑暗传》的“近亲”《神仙宝鉴》(刘大业将之命名为“涢山祭祀歌”)。⑨刘大业:《涢山祭祀歌》,北京:中国电影出版社2003年版。省级文化部门领导带着数位专家莅临随州考察数日。

江汉神话长歌的形象主体是以鸿蒙、混沌、玄黄、昊天(石龙)老母为代表的江汉群神,在盘古开天地之前的混沌黑暗世界里,以神仙们的开创活动为叙述内容,主要有宇宙(地球)的诞生、神界与万事万物的来历,三次洪水,三番孕育天地,盘古开天地,三皇(天皇地皇人皇)五帝治世等故事情节。除了时间顺序排在它后面的“排朝文、纲鉴”以外,绝大部分未见诸文献记载。

江汉神话长歌包含《黑暗传》《神仙宝鉴》(《神仙宝鉴》由《神仙纲鉴》《神仙通鉴》两部分组成)《天星记》三部分内容。三者既有区别,又相互关联。至今仍然存活在祀神还愿、丧葬仪式等民俗活动中。它以民间锣鼓师傅口耳传唱和手抄本等形式传播。

江汉神话长歌不是纯粹的汉民族神话长歌,它还混融有三苗遗裔(如瑶族、畲族)神话因子,与瑶族口传史诗《平王牒劵》等有着互证关系。

《黑暗传》和《神仙宝鉴》《天星记》都是江汉地区独有的民间文学品种,他们属于同一个宗族,但它们之间不存在直系血缘关系。即便是《黑暗传》各个版本之间也不存在统属关系,但涉及的神仙却在一个系统里面。所以,便以“江汉系列神话”来命名它们,如果要简称他们,那就是“江汉神话长歌”。

《黑暗传》和《神仙宝鉴》的关系,像一个庞大的姓氏族群里的两个分支。他们彼此参差的认同对方尊奉的“远祖”,却从未在一起考校谁是大宗,谁是小宗。更没有分辨谁是本姓,谁是“赐姓”,抑或是“冒姓”。直到现在,神农架不同版本的《黑暗传》之间,都没有排定“字派”(笔派)。大洪山的《神仙宝鉴》虽然经过清末民初几位文人的努力,但也只是排定了五十四代神仙的“谱序”,还有几位悬在谱外。《天星记》是《神仙宝鉴》(还愿锣鼓)的一个分支,只不过他从大洪山南麓的京山“流落”到了长江南岸的咸宁市嘉鱼县。

一、江汉神话长歌的分布范围

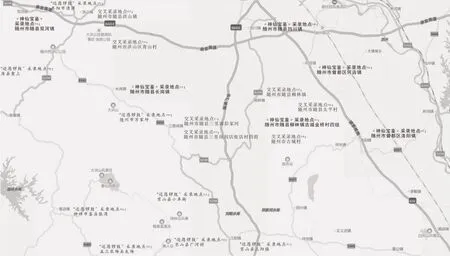

根据神农架林区群众艺术馆胡崇峻、随州市曾都区群众艺术馆刘大业、襄阳保康县文化馆宋进潮、原荆州地区京山县文化馆冯本林和本卷编委会田野调查结果,我们制成了下面4幅分布图(见图2、图3、图4、图5。制图:鄢维新)。

(一)《神仙宝鉴》(还愿锣鼓)的地域分布

我们把刘大业、冯本林都曾采访过的地方称之为“交叉采录地点”,它们是:

交叉采录地点01:随州市随县三里岗彭家河(采访对象:周炳南、张良亭、杨继贤、金玉初[铁嘴,祖居彭家河,后迁移京山县小埠镇])

交叉采录地点02:随州市随县三里岗刘店张店村四组(采访对象:张大荣、张华平)

交叉采录地点03:随州市古城村(采访对象:祁世训。)

交叉采录地点04:随州市洪山区青山村(采访对象:刘善玉)

交叉采录地点05:随州市随县柳林镇(采访对象:方中国、陈海泉、赵光友)

交叉采录地点06:随州市随县太平村(采访对象:郭秀英)

交叉采录地点07:随州市随县洪山镇(采访对象不详)

此外刘大业在随州市境内还在下列地点进行了田野采风:

刘大业采录地点01:随州市随县柳林镇古城金桥村四组(采访对象:赵光友)

刘大业采录地点02:随州市随县长岗镇(采访对象不明)

刘大业采录地点03:随州市随县双河镇(采访对象不明)

图2《黑暗传》与“还愿锣鼓”采录地点分布图

刘大业采录地点04:随州市随县均川镇(采访对象不明)

刘大业采录地点05:随州市曾都区洛阳镇(采访对象:张昆元等)

刘大业采录地点06:随州市曾都区何店镇(采访对象不明)

以下人员分布在刘大业采录地点02—06里,都是刘大业的采访对象:陈慕亲、张华平、万长发、徐仲轩、陈正品、王家田、王文运、蔡清文、冯安柱、王道钧、占申福、徐宝琴、张得力、何光甫、雷万山、雷万柱、佘国安、汪元才、汪克富、张大沛、刘得玉、王锡三、高朝成、胡高非、胡高如、吴道三、陈元章、张启勋、雷大海、徐太华、胡得正、胡章吾、王端雄、王道国、王家才、占昌永、黄传鳌、吕得高、叶成海、方安元。

冯本林等在随州以外的采录地点有:

冯本林等采录地点01:京山县三阳镇(采访对象:余孔均)

冯本林等采录地点02:京山县小阜街(采访对象:皮汉卿)

冯本林等采录地点03:京山县厂河村(采访对象:张瑞祥)

冯本林等采录地点04:随州市万家坪(采访对象:汪龙庭)

冯本林等采录地点05:五三农场石灰场(采访对象:郭和清)

冯本林等采录地点06:钟祥市客店张湾(采访对象:刘宝宏)

冯本林等采录地点07:枣阳市清潭(今已划入枣阳市吴店镇。采访对象:聂维新)

冯本林等采录地点08:房县龛上(采访对象:周云斋,经本卷编者查对,房县只有“上龛”的地名)

(二)《黑暗传》(含《纲鉴》)的地理分布

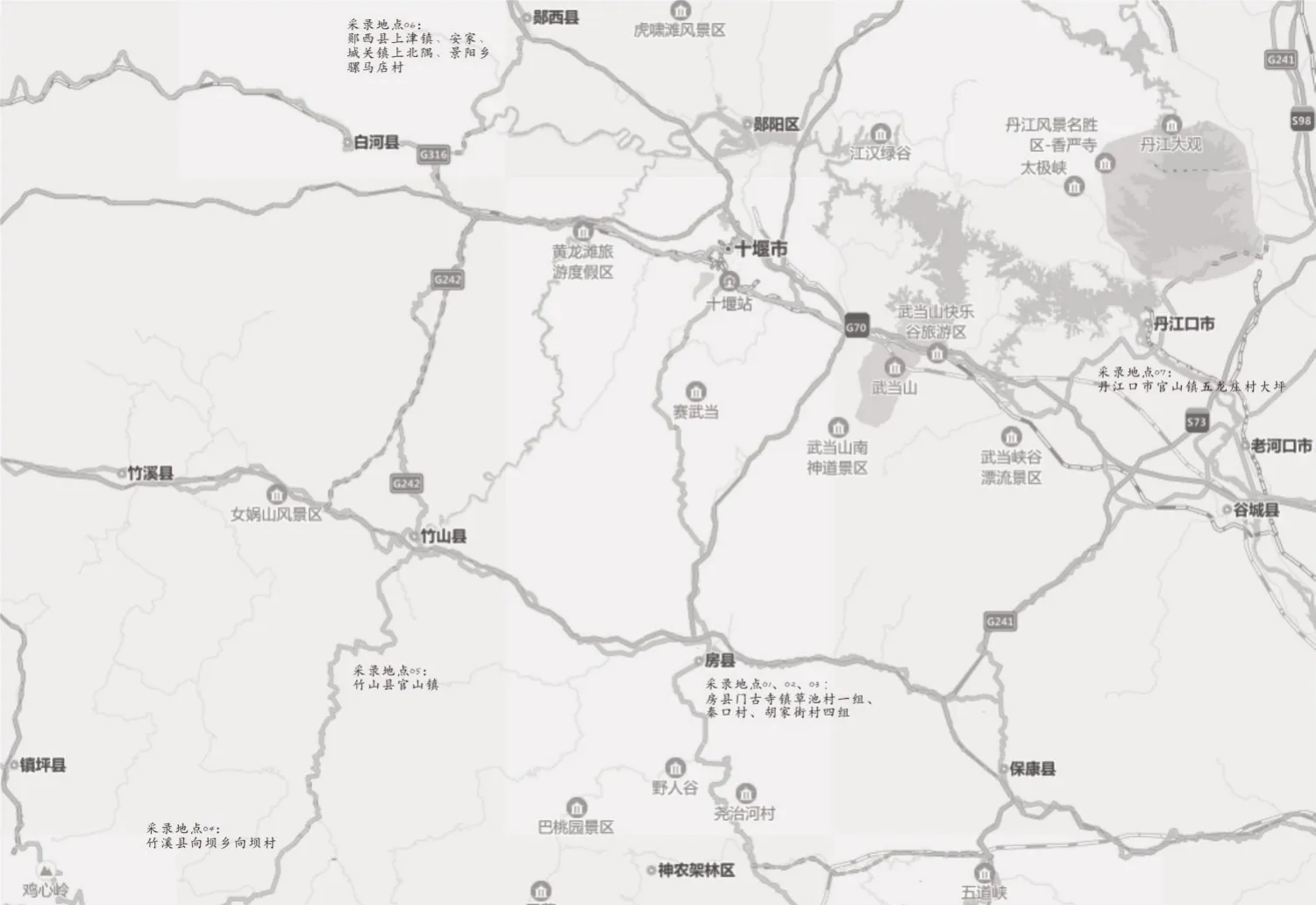

如果以神农架山脉为中线,《黑暗传》的分布地域可划分为3个片区:山北(十堰)片区、神农架(神农架、保康)中心片区、山南(宜昌恩施)片区。

1.山北(十堰)片区(见图3):

采录地点01:房县门古寺镇草池村一组。采录成果:《洪荒传》(邓发鼎藏抄演唱本);采录者:张兴成

采录地点02:房县门古寺镇秦口村。采录成果:《黑暗传》(李昌禄演唱本);采录者:张兴成

采录地点03:房县门古寺镇胡家街村四组。采录成果:《黑暗传》(胡元炳藏抄演唱本);采录者:张兴成

采录地点04:竹溪县向坝乡向坝村。采录成果:《三颗仙丹一口吞》(李明亮演唱本);采录者:傅修军、向春林;《黑暗传》《黑暗大盘头》(竹溪·王文海、黎远祥演唱本)采录者:张明庚;《黑暗传》(竹溪·廖福元、陈正安唱)采录者:张明庚;《黑暗盘古》(竹溪·黄公成、倪世平演唱本)。采录者:傅修军、向春林

采录地点06:郧西县上津镇、安家、城关镇上北隅、景阳乡骡马店村。采录成果:《开天辟地》(郧西·邹观禄、赵天禄整理本)

采录地点07:丹江口市官山镇五龙庄村大坪。采录成果:《黑暗混沌千百载》(张定太藏抄本)。采录者:陈连山

2.神农架(神农架、保康)中心片区

《黑暗传》田野调查点分布图(见图4):

(1)襄阳市保康县采录地点

采录地点01:歇马镇后园村1组。采录成果:《黑暗传》(先天·汤国英藏抄本);《三生黑暗传》(六卷本·汤国英藏抄本);《黑暗传》(残片01·宋进潮藏抄本)

采录地点02:歇马镇盘龙村5组。采录成果:《黑暗传》(四卷本·陈长维藏清代手抄本);《黑暗传》(九回本·王绵华藏乾隆六十年初抄光绪四年再抄本)

采录地点03:马桥镇笔架村。采录成果:《黑暗传·治世》(王绵华藏民国三年王孝忠转记本);《混元记》(后天黑暗传·张礼直藏抄本);《鸿钧老祖坐昆仑》(王绵华藏抄本);《黑暗传》(华鼎传·王绵华藏抄本)

采录地点04:马桥镇大横溪村。采录成果:《黑暗三生传》(李德容藏抄本)

采录地点05:马桥镇河南坪村。采录成果:《黑暗传》(杨先发藏抄本)

采录地点06:马桥镇中坪村。采录成果:《黑暗传》(方学文藏抄本);《黑暗传》(保康·任光华演唱本)

采录地点07:马桥镇尧治河村。采录成果:《玄元祖出身传》(十回本·杨宜明藏抄本);《黑暗传》(保康·付光大、付才俊演唱本)。采录者:方学文

保康县的采录者(除注明者外)均为宋进潮。

(2)神农架林区采录地点

采录地点01:松柏镇堂房村。采录成果:《黑暗传》(曾启明藏抄本);《黑暗传》(混天记·曾启明抄本);《黑暗传》(曾良坤、钟秀先演唱本)

采录地点02:松柏镇松柏村。采录成果:《黑暗传》(张忠臣1963年抄本);《黑暗传》(黑暗大盘头·神农架·张忠臣藏抄本)

采录地点03:新华镇。采录成果:《黑暗传》(黄承彦藏清同治甘入朝抄本);《黑暗传》(黄承彦藏清光绪十四年李德樊抄本);《黑暗传》(田思凡再抄谷定安藏抄本)

采录地点04:秭归县青滩乡龙江村。采录成果:《黑暗传》(熊映桥藏抄本,新华、长坊乡均有流传)

采录地点05:宋洛乡莲花村水谷源。采录成果:《黑暗传》(唐义清藏抄本);《黑暗传》(唐义清转抄唐文灿抄本)

采录地点06:宋洛乡西坡村。采录成果:《黑暗传》(周茂关藏抄本)

采录地点07:宋洛乡长坊村。采录成果:《黑暗传》(赵运龙藏抄本)

采录地点08:大九湖镇大九湖村。采录成果:《黑暗传》(陈切松藏抄本);《黑暗传》(王本才藏抄本)

采录地点09:阳日镇武山村。采录成果:《黑暗传》(刘国财再抄刘永祥[庄作祥]藏抄本)

神农架的采录者分别为胡崇峻、吴承清、陈人麟、邓志义、孙晓辉、杨帆等。

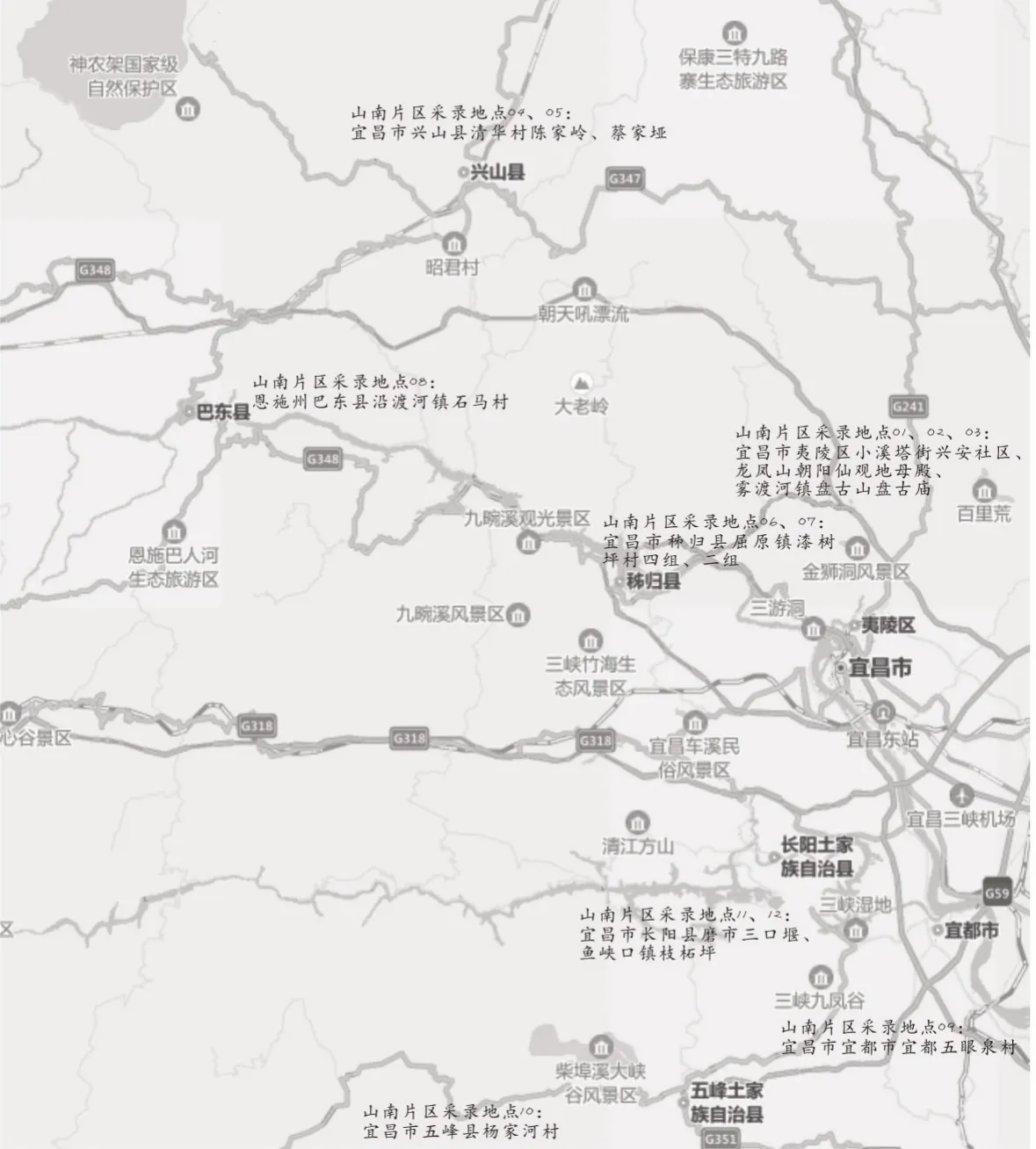

3.山南(宜昌含恩施州巴东县)片区

(1)宜昌市夷陵区

采录地点01:小溪塔街兴安社区。采录成果:《黑暗传》(刘定乡藏刘国才清光绪抄本);《黑暗传》(刘定乡藏抄本)

采录地点02:龙凤山朝阳仙观地母殿。采录成果:《地母宝传全集》(明万历壬辰[1592年]周嘉漠写本)

以上三篇采录者:彭明吉、杨建章、黄世堂。

采录地点03:雾渡河镇盘古山盘古庙。采录成果:《盘古传》(苗大雁、张定虎整理本)

(2)宜昌市兴山县(以下04—12等9个点的采录者均为陈红)

图3《黑暗传》山北(十堰)片区采录地点分布图

图4《黑暗传》中心区域采录地点分布图

采录地点04:清华村陈家岭。采录成果:《纲鉴》(刘洪宾藏抄本)

采录地点05:蔡家垭。采录成果:《纲鉴》(蔡长明藏抄本)

(3)宜昌市秭归县

采录地点06:屈原镇漆树坪村四组。采录成果:《黑暗传》(秭归·刘银祥藏抄本)

采录地点07:屈原镇漆树坪村二组。采录成果:《黑暗传》(卢永奎藏抄本)

(4)恩施州巴东县

采录地点08:沿渡河镇石马村。采录成果:《历史纲鉴》(巴东·张自年藏抄本)

(5)宜昌市宜都市

采录地点09:宜都五眼泉村。采录成果:《黑暗传》(汪德林藏抄本)

(6)宜昌市五峰

采录地点10:杨家河村。采录成果:《黑暗传》(邓美州藏抄本,尹杰采录)

图5《黑暗传》山南(宜昌、巴东)片区采录地点分布图

(7)宜昌市长阳县

采录地点11:磨市三口堰。采录成果:《黑暗传》(长阳·田太明藏抄本)

采录地点12:鱼峡口镇枝柘坪。采录成果:《黑暗传》(郑先林、覃先安、田明乾藏抄本)

从上面的资料排列中,我们可以看到两个现象:

其一,《神仙宝鉴》(还愿锣鼓)分布在大洪山区,《黑暗传》(含《纲鉴》)分布在神农架山区。二者都是存在于山区,而不是平原,更不是水乡。

其二,神农架南北两个片区的演唱内容,已经由《黑暗传》盘古开天地之前的黑暗世界神话故事,转向历史传说为主的“纲鉴”故事。

二、《黑暗传》与《神仙宝鉴》及《天星记》的关系

仅仅从名字上来看,《黑暗传》与《神仙宝鉴》八竿子打不着。再从空间距离来看,随州市随县的三里岗到保康县的歇马镇,直线距离有180公里,中间隔着钟祥市、宜城市、南漳县。这三个县市,既没有发现《神仙宝鉴》,也没有发现《黑暗传》。两者之间似乎有点风马牛不相及。倘若仔细检诸歌本正文,就可以发现一些蛛丝马迹,这两者之间不仅“相及”,而且还有着亲缘关系。很有可能是一个“氏族”的两个分支——虽然他们取了不同的名字,甚至改了姓氏。

我们可以从两个方面进行亲缘关系的比对。

(一)神话人物的对比

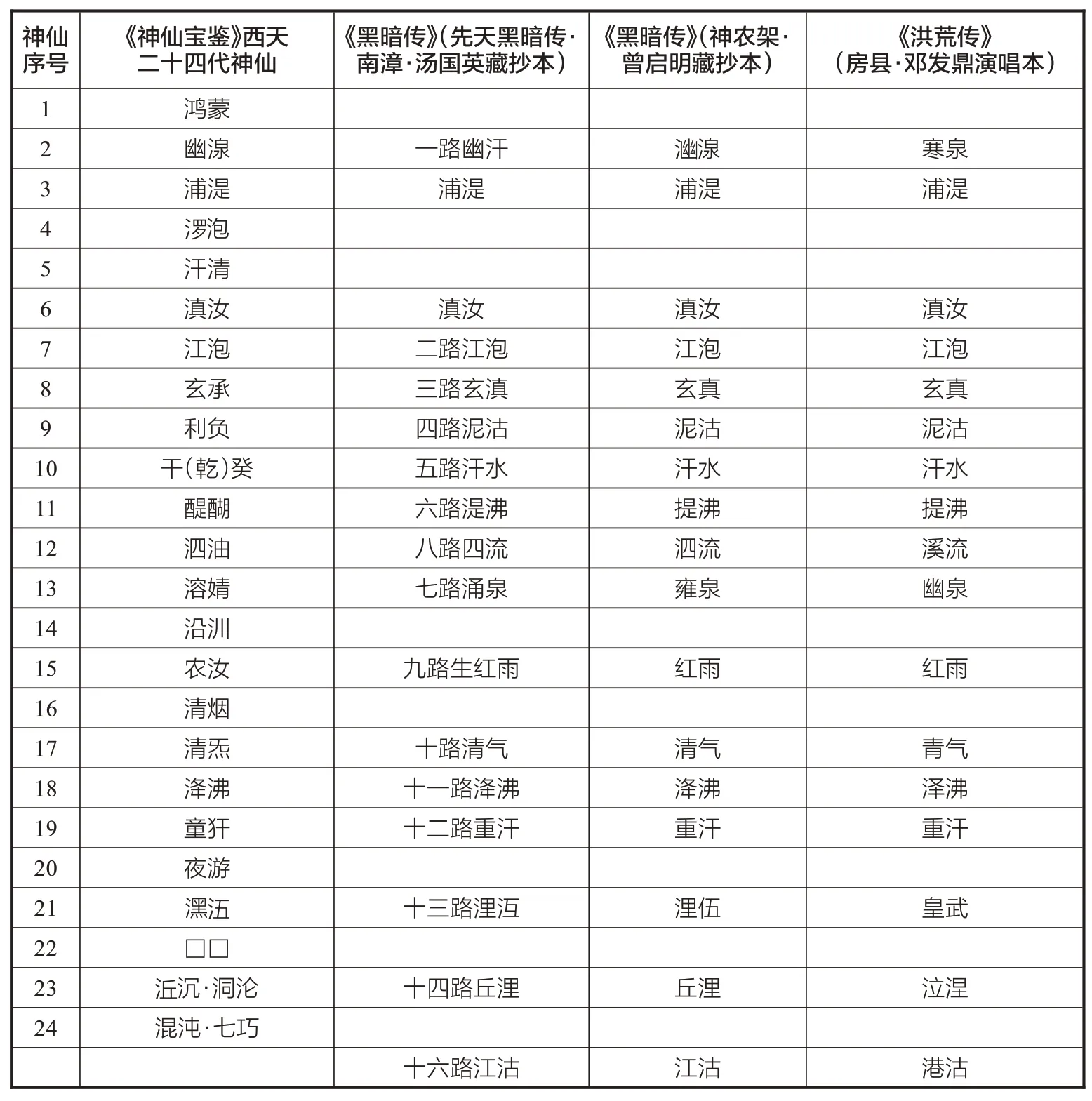

被晚清底层文人整理过的《神仙宝鉴》说,西天有二十四代神仙,东方昆仑山有三十代神仙。排列明晰有序。我们以它为标尺,再从保康、房县、神农架各选一个抄本进行比对,结果如表1。

表1《神仙宝鉴》西天二十四代与《黑暗传》十六路神仙对比表

音同字不同是口耳相传的结果。从大洪山《神仙宝鉴》的二十四代神仙,变为神农架《黑暗传》里的“十六路”,或许是传播过程中无意识的遗漏,原因在于记忆中的遗忘,也可能是有意的屏蔽。

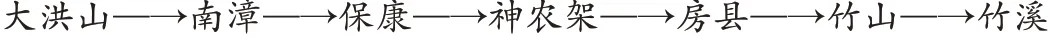

从文字的完整程度来看,有可能的传播路线是:

这一条传播路线正好与历史上,在外力作用下,平原地区人口向山区迁徙的路线重合。

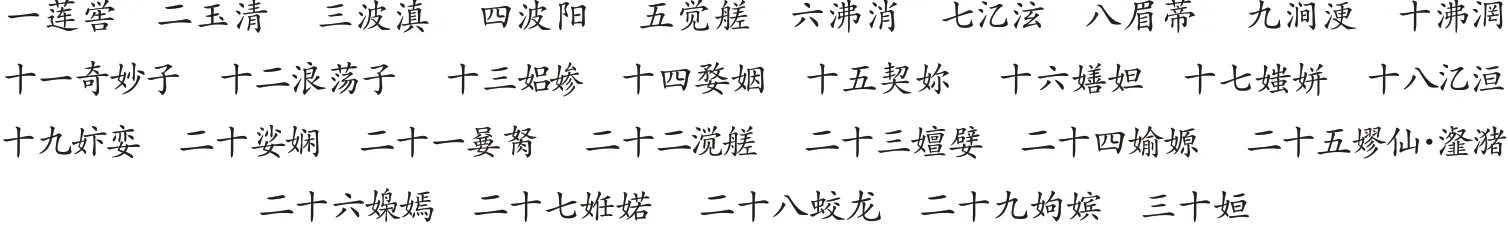

这种说法有一个问题无法解释,我们先看看大洪山《神仙宝鉴》东方昆仑山的三十代神系:

与大洪山《神仙宝鉴》“西祖二十四代”有“十六代”与神农架《黑暗传》相同的情况不同,“东祖三十代”神仙里,只有奇妙子、浪荡子等极少数神仙与神农架《黑暗传》相同。

有可能《黑暗传》里的“枯莲老祖”就是《神仙宝鉴》东方昆仑山的第一代神仙“莲喾”。“莲喾”的倒置就与“枯莲”同音了。

为什么神农架的《黑暗传》不接受《神仙宝鉴》的“东祖三十代”呢?

我们不能不注意到这样一个事实:

大洪山《神仙宝鉴》是在清末被当地几位文人整理过的,而神农架《黑暗传》的版本,时间晚的在清代,早的在明代,明显要早于大洪山被文人整理过的《神仙宝鉴》,如:

《地母宝传全集》(宜昌夷陵·明万历壬辰年[1592]周嘉漠写本)

《黑暗传》(九回本·保康·王绵华藏乾隆六十年初抄光绪四年再抄本)

《黑暗传》(神农架·黄承彦藏清同治甘入朝抄本)

《黑暗传》(宜昌夷陵·刘定乡藏刘国才清光绪抄本)

《黑暗传》(神农架·黄承彦藏清光绪十四年李德樊抄本)

《黑暗传》(四卷本·保康·陈长维藏清代抄本)

由此看来,清末文人整理过的大洪山《神仙宝鉴》传入神农架的事儿可信度不高。两者有十六代神仙名字相同,只能说明它们有亲缘关系,来源于同一个母本。但两者“十六代神仙”排序的不同,恰好说明,它们不具备直系血缘传承的关系。

也就是说,或许当初,神农架和大洪山传承的都是混沌之前的十六代神仙。到了清末,几位底层文人把大洪山传承的十六代神仙,扩充为二十四代,以凑足了两个周天数(2×12)。而神农架地区,则依照原来的惯性继续传播。

或许可以说,从整体上来看,《黑暗传》与《神仙宝鉴》源自于共同的“祖先”,流布到不同的地方,在各自的环境中,发展衍变成现在的模样。虽然两者之间没有直接的传承关系,但它们对于民间文学传播学领域而言,是极其难得,可遇不可求的研究对象。

洞伦出世就咳嗽 吐痰一层堆一层

一堆痰液年长久 原地长出一木墩

墩里生出人两个 一男一女同胞生

男叫混沌女七巧 一阴一阳分得清

《神仙通鉴》说:

洞伦出世不大好 又咳又吐瘦苗苗

痰涎吐了一大堆 长成木板凳一条

(二)主要神话故事情节的对比

江汉神话长歌故事情节是:

1.始祖神鸿蒙出现

从本卷所收录的62个本子来看,以鸿蒙为始祖神的不在少数。

2.混沌之前的十六代神仙

此问题上面已做阐述,此处不赘言。

3.混沌的来历

《黑暗传》(先天黑暗传·南漳·汤国英藏抄本)说:

母子成婚配 生下一圆物

包罗万象在里头 好像鸡蛋未孵出

大洪山《神仙宝鉴》里的说法又不一样:

《神仙纲鉴》说:

融在一起粘两头 两头长出两草苗

就是这草生双胞 先生混沌后七巧

《大洪山“还锣鼓愿”》说:

佛堂刻刻要诵经 一人都有一个凳

沿汌招回古坛后 一时还无一佛墩

沿汌坐在佛墩上 诚心诚意念佛经

那时无衣又无裤 古佛都是赤着身

沉男身坐过位 沿汌女身本属阴

佛墩沾上阴阳体 又在墩上播灵根

过了三万六十年 生下男女各一人

……

女身先出为齐巧 男身后出为混沌

以上版本,虽然文字有差异,但内容是一致的,都说混沌的父母是沿汌和沉。他们把混沌在神界的辈分一下子降了二十一辈。从龙头老三变成了龙的尾巴。

神农架的《黑暗传》、大洪山的《神仙宝鉴》都保持着一致的口径:混沌是有父母的。至于他的父母是谁,他们就各说各的了。

4.江沽寻找玄珠造水土

在江汉神话长歌中,有一个十分重要但又常常被人所忽视的神仙——江沽,俗称江沽皇。

《大洪山“还锣鼓愿”》这样介绍它的来历:

一颗阴水叫波浪 一颗阳水叫波滇

阴阳二水相配合 这才生出江沽仙

《黑暗传》(神农架·刘国财再抄刘永祥[庄作祥]藏抄本)则说:

江沽本来是鱼中精 出世便在水里藏

水中吸灵气 龙行百丈长

江沽皇的事迹比较零碎,需要把神农架和大洪山两个支系统的有关材料组合拢来,才可以看出江沽皇大致的轮廓。

江沽出世以后,便造了水土,它还找来玄珠,融化了北溟的冰层——这在无意中也为后面的三番洪水泡天做了物质准备。江沽奉了混沌的命令,与觉艖守卫昆仑山十层神殿的第五层——波阳宫。宫里住着洪雁祖神。江沽后来封为水中龙祖,统管水族。

5.三番洪水泡天

江汉神话长歌将文献记载中的洪水泡天神话增衍成三次——经过晚清文人整理后的大洪山支系统《神仙宝鉴》则增加到五次。各个版本中,酿成洪水滔天的罪魁祸首并不完全一致。体现了民间文学在传播过程中的多样性和丰富性。

6.三番孕育天地

为了适应三番洪水泡天的情节架构,江汉神话长歌也将孕育、开辟天地的次数增加到了三番。开天辟地的事儿也不再由盘古独家“承包”。

7.盘古开天辟地

江汉神话长歌对盘古开天地的神话增添了许多细节,使之情节更加曲折,引人入胜。

8.万物起源

江汉神话长歌在叙述神仙们开天辟地、创造世界的时候,有意植入了一些文化起源传说,除了“盘古化万物”以外,主要还有以下散见于各个版本中的八类:

(1)五方五行 (2)八卦(河图洛书)

(3)天干地支 (4)六十甲子

(5)二十八宿 (6)飞禽

(7)走兽 (8)水族

9.兄妹成婚造人

在江汉神话长歌中,兄妹成婚、造人不再是汉族文献记载的伏羲女娲的“专利”。“兄妹成婚”的也可以是凡人。

10.三皇五帝

江汉神话长歌中,“三皇”指的是“天皇、地皇和人皇”;“五帝”指的是“神农、颛顼、尧、舜、禹”。歌师傅唱到“五帝”,基本上都转入到《纲鉴》《排朝文》⑩《纲鉴》《排朝文》:江汉地区民间丧葬习俗中,歌师傅们在唱罢《黑暗传》以后,通常会接着唱历代王朝兴衰歌,并穿插一些著名历史人物的故事。歌师傅们称之为《纲鉴》,俗称《排朝文》。按时间顺序演唱时,一般从三皇五帝开始唱到当朝。近年采录到的唱本中也有唱到当代历史的。两位以上的歌师傅在唱《纲鉴》《排朝文》时,经常以一问一答的对唱方式进行。传说故事了。

(三)大洪国疑云

大洪山地区,古代是否存在名为“大洪”的方国,暂时未见到文献资料的记载,当地歌师傅们的口头传述中,也没有涉及这个问题。但在襄阳市保康县、神农架林区民间流传的《黑暗传》抄本中,“大洪(鸿)国”却不止一次出现。

《三生黑暗传》(六卷本·保康·汤国英藏抄本)不但提到了“大洪国”,还提到了“洪末天子”;

《黑暗传》(四卷本·保康·陈长维藏清代手抄本)也提到了“大鸿国”,和“鸿末天子”,只是把“洪”换成了“鸿”;“大洪”或即“大鸿”。

《黑暗传》(神农架·唐义清转抄唐文灿抄本)“三十六代大洪主”等情节不仅填充了二、三次大洪水之间的故事内容,而且还把《黑暗传》的渊源,指向了大洪山地区。

据此来看,或许,不排除《黑暗传》与《神仙宝鉴》的“原本”就产生于大洪山地区的可能。

(四)《天星记》与《神仙宝鉴》的关系

相对于其他的版本而言,《天星记》是在本卷通过了总编委会初审,湖北卷编委会组织力量修改加工,即将最后定稿时才姗姗来迟的。

《天星记》传播源头在湖北京山,现有的民俗功能是用于丧葬,是一个歌师傅盘诘对歌的“耳录”版本。所出现的神仙人物数量是最少的,完全没有《神仙宝鉴》中庞大的女神、水神阵容。故事情节主要集中在盘古、女娲、日月神等身上。盘古开天地、女娲补天等故事的细节极为丰富,且别具特色。盘古收服混沌、江沽食莲蓬等情节为他本所无。

《天星记》在江汉神话长歌中具有不可替代的研究价值:

其一,它极有可能是《神仙宝鉴》在被当地文人整理之前的“原生态”版本。虽然不能排除有些变化和与其他版本的不同之处是在传入咸宁嘉鱼后出现的。它对于探寻大洪山地区《神仙宝鉴》被文人整理之前的“形态”,具有重要的参照意义。

其二,“慰生吊亡”的主旨极其显明、突出。正如其篇名《天星记》所标识的那样,它贯穿始终、始终渲染的是“天上一颗星,地上一口丁”的意识,劝慰丧家亲友,亡者升天成了星星。或云,亡者本来是天上的星星,现在归位了,大家不要为他(她)悲伤。

其三,《天星记》的句式结构,兼有《神仙宝鉴》和《黑暗传》特点。

从现有的资料来看,《神仙宝鉴》使用的是较为精炼的接近口语的七言,基本不用五言句式。而典型的《黑暗传》的句式结构是“三起头+上下句”,这是标准《黑暗传》的最基本结构。本卷收录的部分《黑暗传》作品,或因为歌手学艺不精,唱变了;或因为抄录者的大意,未作格式标识;或因为整理者、录入者的缘故未能准确“还原”。

“三起头”由三句七言组成,可句句押韵,但至少有两句押韵。主要起“起承转合”,或“总揽、提起”下文的作用。下面的“上下句”必须与“三起头”押同一韵脚,“上下句”也可以中途换韵。

《天星记》兼有《神仙宝鉴》的“七言”句式和《黑暗传》“三起头+上下句”的特点。似乎可以视为《神仙宝鉴》和《黑暗传》之外的第三种语言结构模式。

三、《神仙宝鉴》《黑暗传》主旨比较

江汉神话长歌因为地域的原因,分为东西两支。他们在各自的地域民俗中有着不同的定位和功能。就大体而言,东边大洪山的《神仙宝鉴》用于为芸芸众生祈福、还愿,西边神农架《黑暗传》则只用于民间丧葬活动中的“守夜”环节。二者的主旨、用途有很大的不同。

刘大业先生退休以后,花了十年的时间对大洪山地区的还愿锣鼓进行了调查。下面是他调查结果中的一段文字:

据当年锣鼓先生们的回忆:每年的腊月初八为五显菩萨的生日,从这天始,为该地一方终年的风调雨顺、五谷丰登、百姓平安等事由酬谢主神五显。由地方乡绅和一方的锣鼓宗师共同主持,并由当地公认够资格的锣鼓先生参与。在当地最著名的寺院正殿设香案进行,时间一般为三天,以相互学习,互相促进,发扬光大为主旨。村塆单户,为求得一年老少平安,发家致富以及小孩三朝、周岁、十岁、老人做寿等而许愿,到时须在堂屋设香案还锣鼓愿。其仪程与一方锣鼓会相同,时间两至三天。若为周边县联办则非同寻常,于当天的仪程完毕吿一段落后,从第二天开始进入五花八门的盘歌。气氛突变,好像一场争强斗胜的擂台赛,各方互不相让,相互发难,千方百计压倒对方。⑪刘大业:《〈涢山祭祀歌〉综述》,收录于《中国民间文学大系·神话·湖北江汉神话卷》,即将出版。

歌师傅压倒对方的撒手锏便是《神仙通鉴》和《神仙纲鉴》。《神仙通鉴》和《神仙纲鉴》中,《神仙纲鉴》为“纲”,《神仙通鉴》为“目”,内容相同而繁简殊异。

《神仙宝鉴》的民俗功能为典型的“娱神”。歌师傅们在祭祀对象五猖神面前,用传颂谱系清晰的五十四代神仙的方法,来取悦、献媚,祈求护佑。五十四代神仙的出现,也有“陪享”的意味,足以见得人们对五猖神的虔敬。五十四代神仙的阵容也包含有震慑、威压五猖神的隐意。《神仙宝鉴》始于“娱神”,后来才偏重于“娱人”。神农架的《黑暗传》则与此截然不同,它的民俗功能是典型的“娱人”。俗信以为,在“断七”之前,亡人的魂魄未散,阳气未尽,到幽冥世界有诸多的不适应,所以需要阳间的亲友们送一程。歌师傅们在礼送亡人一程的时候,还担负着抚慰亡者家属亲友的职责。歌师傅们通宵达旦地吟唱,向人们的潜意识传输两层观念:

《黑暗传》(包括《纲鉴》)并不忌讳、回避“死、亡”,在咏唱历朝历代历史故事的同时,反复出现“死、亡”字眼,向人们渲染“千古人生谁无死,人生死亡是常态”的观念,让亡者家属亲友坦然接受亡人已驾鹤西去的事实。

至少有五部《黑暗传》以大量的篇幅描述地皇幽冥(尤明)在地府安排众多神仙、圣贤转世投胎的故事,向亡者的家属亲友暗示,亡人到了阴曹地府还有转世投胎一路可走。

歌师傅们在进孝歌场“开歌路”的时候,大多数都会赞美、颂扬亡者的善行和阴德,言语中隐含亡者“堪与古代圣贤比肩”之意,再看看古代圣贤在转世投胎时的待遇,亡者家属亲友的心中自然平添了几份慰藉。

《神仙宝鉴》和《黑暗传》在生和死的观点上高度一致,处在神阶最高层的神仙是不死的。他们只有“生”,无所谓死。所谓的“死”在他们身上只是肉体的转化。

这些神话传递着一个信念,精神不死,灵魂不灭。亡者的亲友还有什么可悲痛的?

《黑暗传》用神仙“化身”来宽解丧亲之痛。

《神仙宝鉴》用神仙“化身”来舒缓人们对灾难所带来的死亡的恐惧。

这也是《神仙宝鉴》和《黑暗传》能够在大洪山区和神农架山区数百年来传承不绝于缕的原因。

四、江汉神话长歌里面的“水神”与“女神”

(一)神话与传说的无缝对接

在传统的歌师傅看来,神话也好,传说也好,都是老百姓口耳相传的“历史”,你信了它,它就是“信史”。作为大字不识一箩筐的老百姓,奉它为“信史”的也不少,当然也有一些半信半疑的。不管听众信还是不信,歌师傅在演唱时可是煞有介事、一本正经地当作“信史”来唱的。

1.江汉神话长歌是神话与传说的杂糅

江汉神话长歌里神话与传说的杂糅有三种情况:

一是神话里面有传说。例如八卦、天干地支、六十花甲的来历,就与传说故事相去不远,有一些根本就是传说故事。

二是传说里面有神话。从五帝开始,特别是关于帝王出生的传说故事,神话色彩极其浓郁。

三是神话与传说虽然基本分开,但两者还是平滑地无缝对接。就一般而言,相对完整的本子都少不了“浪荡子吞天、盘古开天地”等情节,本卷收入的62个《黑暗传》本子中,大约有三分之一唱到了三皇(天皇定光、地皇幽冥、人皇娑婆)五帝治世。后面就可以水到渠成地接“排朝文”了。“排朝文”的年代,短的可以唱到大禹治水、武王伐纣的《封神演义》,最长的甚至唱到了共和国的新时代。

2.“三皇五帝”神话与传说的无缝对接点

江汉神话长歌里,神话与历史(传说)的无缝对接点就在“三皇治世”。“三皇治世”风格与《封神演义》十分相似,刚好处在神话与传说之间,我们不妨名之曰“仙话”传说故事。

3.除根未尽的《神仙宝鉴》

从传世的文本来看,清末的整理者似乎想把《神仙宝鉴》整理成为较为纯粹的神话歌本,但是为了方便与“排朝文”“纲鉴”的对接,还是保留了一些“三皇五帝”(名字与《黑暗传》里面的有所不同)的传说故事。

从整体来看,《黑暗传》保留了比较多的传说,神话与传说的杂糅表现的较为充分。如果有序唱来,神话与传说的交界点就在“人皇治世”。如果是问答式的对唱,那就完全不分神话和传说了,信手拈来,张口就唱。而《神仙宝鉴》里保留的传说则是少之又少,但不是完全没有。在《天星记》里,神话与传说就完全混杂在一起了。

蔡靖泉先生认为,“民间的神话与传说本为一体;概言之,神话也即传说,传说包含神话;析言之,神话与传说的区别在于,神话可为历史的影子,传说含有历史的内容,神话、传说皆不等同于历史。”⑫蔡靖泉先生与笔者等微信交流语录。

我们在田野作业中也有类似的感觉。在民间,艺人们根本不在意神话、传说的区别。如果强行要求他们加以区分,他们也会说,正史有记载的是传说,正史没记载,或者只记载了片言只语、语焉不详的就算是神话了。他们把神话、传说当做口传的历史来传播。

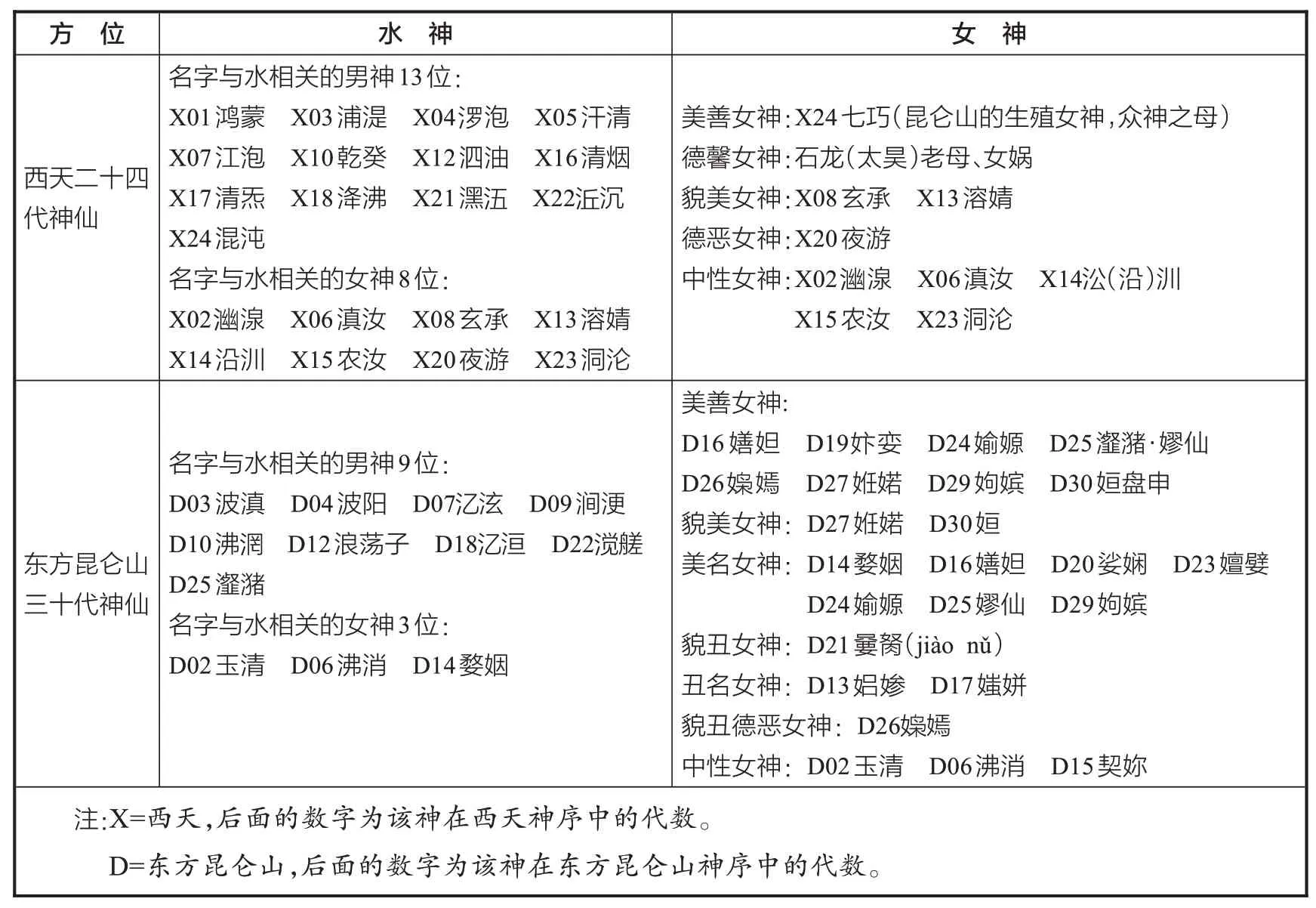

(二)江汉神话长歌里面的“水神”

江汉神话长歌一个与众不同的特点是“水神”众多,就现有文献资料和民间神话传说来看,都堪称中国之最。它具体表现为:1.许多神仙的名字带水;2.许多神仙名字都有河流的背景;3.出现了比龙王更高级别的水族主管神仙——江沽皇。这些特点在《神仙宝鉴》里表现得最为明显。

昆仑山共有14位男神,名字与水有直接或间接关系的就有12位,占昆仑山男神的85.71%。昆仑山共有17位女神,名字与水有直接或间接关系的只有3位,占昆仑山女神的17.65%。

《神仙宝鉴》五十四代神仙中,有男神30位,名字与水相关的有25位,占83.33%。有女神26位,名字与水相关的有11位,占42.3%。共有神56位,名字与水相关的有36位,占64.29%。

江汉神话长歌里存在着众多的“水神”,与它的生存环境紧密相关:大江汉地域,水网密集,湖泊河流星罗棋布,水生物、水神与人们朝夕相伴。大洪山、特别是神农架山脉,虽然是众多溪流的源头,但缺乏平原地区那样众多的湖泊和水流平稳的河流,仍然属于缺乏日常生产生活用水的“缺水”地区。人们把众多的、熟悉的水神,请到山林里来供奉,不也算是举手之劳吗?

大洪山区,虽然主峰宝珠峰海拔1055米只有神农架主峰神农顶海拔高程3105.4米的三分之一,但两地生产、生活中对风调雨顺的心理渴求是一样的。更何况大洪山区们祭祀五猖神,“请”了众多的“水神”来作陪,不是更能显示人们对五猖神的虔敬和重视吗?

(三)江汉神话长歌里面的“女神”

江汉系列长歌中有不下30位的女神,大致可以分为美善、丑恶、中性三个类别。她们的数字比例为15∶5∶11。

总而言之,人们排出庞大的美女神阵容,是为了自己的妻女免遭五猖神的荼毒。也就是说,庞大的美女神阵容的出现,具有强烈而鲜明的功利性。

此外,在《神仙宝鉴》里,有一批很容易被人忽视的昆虫值得关注。

五、歌场上的“翻坎子”争锋与《黑暗传》版本

(一)歌场上的“翻坎子”

在江汉民间歌场上,歌手们不期而遇,相互之间免不了要“请教”一番。这里的“请教”,可能是真心实意的;也有可能意在摸底;还有可能是给对方出难题,等着对方出洋相,好看他的笑话。这里的“请教”就是俗称的“翻坎子”。

1.“翻坎子”是歌场上的常态

歌场上,如果没有人出来翻“翻坎子”,只能说明在场的歌手都是一个班子里面的人,他们事先已经商量好了,“就按部就班地走程序了!”你一段,我一节,熟门熟路地唱一晚上。

如果出现这种状况,那只能说明,歌师傅们今晚上心情不佳,没兴趣闹着玩。因为对歌师傅们而言,夜半更深,为了调动听众的情绪,歌师傅之间也会打打“内行架”,逗着听众们玩。

2.“翻坎子”增加了歌场的趣味性

“翻坎子”是歌场上最鲜活的场景。“讨教”者的问题如果被答上来,少不了一顿恭维;如果答不上来,囧在那儿了,一顿调侃、嘲讽是免不了的。这也是歌师傅们和听众们兴奋点之所在。

3.“翻坎子”是提升歌师傅影响力的捷径

歌师傅在“翻坎子”过程中获胜,立马让在场的其他歌师傅们刮目相看。经常获胜的歌师傅,自然声誉鹊起,名扬四方。要知道,美誉度、影响力与“市场占有率”是挂钩的。

4.歌场对歌师傅的吸引

歌场中的“翻坎子”是歌师傅相互交流的重要手段,也是锣鼓艺人们偷师学艺,校正歌本的良机。所以许多歌场,歌师傅们都是不请自至,口里说是“凑个热闹”,其实“意在沛公”。

(二)不同类型的《黑暗传》版本

本卷收录了两种类型的《黑暗传》唱本,一种是,歌师傅“秘不示人”的情节结构条理清晰的“纲本”,另一种是田野工作者在歌场采录的记录本。

1.与众不同的歌场记录本

《黑暗传》(神农架·刘国财再抄刘永祥[庄作祥]藏抄本)就是一份歌场记录本。还有三个特点:一是盘古的故事反复唱了三次,每一次的文字都不同;二是这唱了三次的盘古故事,显然不是一人所为,很有可能是二至三人轮流唱的;三是从韵脚来看,他们应该是来自同一时空。也就是说它来自同一个歌场,是同一批次的“产品”。这种版本,只适合于在歌场用耳朵听,不适合阅读。因为它读起来给人以情节支离破碎、多次出现大同小异的情节重复。对编辑者而言,颇似“鸡肋”。

2.条理清晰的“纲本”

因为,《黑暗传》内容庞杂,时间跨度很大,篇幅浩大,仅凭个人记忆,很难“滴水不漏”,所以绝大多数的歌师傅都有秘不示人的“纲本”。这一类本子条理清晰,脉络明显,有的本子甚至还标注有演唱时换气的“气口”。虽然这一类的本子用起来很便利,但在歌场上,歌师傅们不一定“照本宣科”,而是根据歌场情况随机应变,取其所需。歌师傅可以依照底本顺着唱,也可以自问自答,更可以挑选部分内容跳着唱。当两人以上的歌师傅同场时,就可以用问答方式,轮换着唱。如果是关系不太密切的歌师傅同场,这种一问一答的方式,很有可能变成真正的考校。

还有一种情况就是,同一位歌师傅把不同版本的同一主人翁的故事糅合在一起唱,这种唱法往往在歌场上能够占得先机和上风。

3.版本五花八门的另一个原因

还是因为《黑暗传》内容过于庞杂,有时候,由于时间的限制,不可能唱全本。特别是现在,办丧事的时间大多数是“假三天”,唱孝歌的时间只有两个晚上,歌师傅们在孝歌场上只能唱《黑暗传》简本或者是节选本。至于从哪一个情节开始唱起,则完全由歌师傅来主宰。这就导致了歌场记录本的五花八门。或者各个歌师傅唱的主角各不相同,或者各个歌师傅唱的历史时间起点不一,又或者各位歌师傅对同一个情节的发展,角色的渲染,用力方向不同,导致人们眼花缭乱。如果细加考究,其实也就是那么几个版本的变化。

表2 江汉神话长歌里面的“水神”与女神一览表

4.“穿草鞋”与“打赤脚”的区别

不排除当初的《黑暗传》《神仙宝鉴》是以印本的形式在世间流传。因为成本的原因,传世的抄本比印本更多——还有一些采录于歌场的“耳录本”也掺杂其中。

在印本转抄本过程中,常见的错误是“豕亥鱼鲁”。随着转抄次数的增多而错讹增多。但它的情节结构的传承是稳定的。

耳录本存在的常见错误是:多同音字(音同字讹),容易掉行,缺少章节标目,必须用听的方式揣摩、矫正。

耳录转抄本,即转抄的底本是耳录本,错讹最多,整理难度最大。

我们从手抄本可以看出记录、抄写者的文字水平和对相关历史文化知识的掌握程度。

如果我们把印本比喻为“穿布鞋的”,那么抄本就是“穿草鞋的”,耳录本就是“烂泥里的赤脚”,耳录转抄本就是“烂泥里的烂脚”。

本卷编辑过程中还没有见到“穿布鞋的”。

5.该不该有“整理本”

或许是当初歌场记录本太多,让人读起来有身在云雾山中的感觉。自告奋勇地承担了“整理”的任务。

1992年,吴承清在《神农文汇》创刊号上发表了(吴氏)《黑暗传》整理本。

1994年,陈人麟在《神农文汇·黑暗传研究专辑》发表了(陈氏)《黑暗传》整理本。

2002年,胡崇峻发表了(胡氏)《黑暗传》⑬胡崇峻搜集整理:《黑暗传》,武汉:长江文艺出版社2002年版。整理本。

客观地说,这3个整理版本,作为文学普及读物还是可圈可点的,对于《黑暗传》的普及宣传,都起到了积极的作用。但对于民间文学研究者而言,这3个版本都存在一个共同的遗憾:没有注明资料来源和整理情况。给研究带来了极大的困惑。它们是“文学”整理本,而不是民间文学研究用的“整理本”。更何况,它们存在着一个共同的先天不足:“整理”的主体材料来自于中国民间文艺研究会湖北分会1986年编印的《神农架〈黑暗传〉多种版本汇编》,里面只收录了8个版本,相对于本卷编辑时所见到的62个《黑暗传》版本(含《纲鉴》《神仙宝鉴》和《天星记》),数量上是不是显得略微单薄了一点?所以本卷未予收录。

6.整理本《神仙宝鉴》评说

晚清时,随州南部三位文人出身的锣鼓师傅,翰林编修彭芬若、翰林杨开润、秀才张世安“搜集整理了一套江湖书,名《神仙通鉴》,一共四十八本”。笔者以为,他们“搜集”到的,极有可能是被历代民间歌师傅们唱“散”了,唱“乱”了的抄本。

他们的“整理”工作至少有几个方面值得肯定:

文从字顺。从现有的资料来,《神仙宝鉴》错讹字极少,说它“文从字顺”一点也不为过。当然,这里面或许也有中国电影出版社文字编辑的功劳。

脉络清晰。相比较神农架《黑暗传》而言,《神仙宝鉴》故事完整,脉络清晰,几乎可以当作标尺来使用。

添多删少。神农架《黑暗传》里,洪水泡天只有三次,而《神仙宝鉴》里却有五次。多出来的两次,可能是整理时添加进去的。即便是整理之前就有的,那也只是说明整理者没有删除。虽然两种可能性都存在,但我们还是倾向于整理者“添多删少”。

雅俗共赏。《神仙宝鉴》全篇为七言句式,读起来朗朗上口,明白如话,不存在晦涩难懂之处。仔细品味,它又不像纯粹的口语,语言十分精炼。它既可以由歌师傅唱着听,也可以让识字的人捧着读。这是懂民间说唱的文化人干的活,漂亮。

历史上,不少的文人参与了民间文学的收集、采录、整理,还有的直接参与了民间文学的创作。过去几十年,大家似乎都在回避这个问题。或许这与历史上知识分子(含文化人)曾经是“改造对象”的大气候有关。

现在是正视这个问题的时候了。

结语:民间文化遗产抢救的主动性

江汉神话长歌(《黑暗传》《神仙宝鉴》)是一种跨地区分布的民间文学遗产,它在随州市、荆门市京山县、襄阳市保康县、十堰市、神农架林区、宜昌市、恩施州巴东县,甚至在远离上述地区数百公里外的咸宁市嘉鱼县都有遗存。显然,此情此景,亟须一家省级文化主管部门,或者业务主管部门出面,组织全面的搜集、整理、研究活动。

基层的同志们眼巴巴地望着上面,热切地盼望着“要你管!”

这一“盼”就是近40年。

2019年6月,中国民间文艺家协会分党组书记、常务副主席邱运华来到湖北,检查、推进《中国民间文学大系·湖北卷》和《中国民间工艺集成·湖北卷》的编辑工作。咨询将《黑暗传》纳入大型出版工程的可行性,激发了湖北民间文艺工作者的热情,苦战半年,这才有了《中国民间文学大系·神话·湖北江汉神话卷》的送审。本卷编辑时共收所见到的62个《黑暗传》同源异流的版本。本文是序文的节选。

令人有所慰藉的是,我们的民间文艺工作者从未缺位,始终不讲条件,不计报酬地奉献着自己。胡崇峻把自己的后半生全都奉献给了《黑暗传》;刘大业把自己退休以后正好享受天伦之乐的十年的黄金时间奉献给了田野采风,历史将会记得他们!还有许多,不胜枚举。