欧内斯特·肖松《音诗》op.25和声曲式探析

2021-07-23王娇杨

摘要:欧内斯特·肖松(Amédée Ernest Chausson,1855年—1899年),是19世纪浪漫主义中后期对法国音乐的发展有着重要作用的作曲家。肖松师从弗兰克,崇拜瓦格纳,并与德彪西交好。他的音乐风格既有浪漫主义晚期打破调性的倾向,又有印象主义色彩性音响的特色。本文对肖松晚期作品《音诗》(Poe?me,op.25)中和声、曲式进行探析,研究肖松在该作品中作曲技法的继承与创新。

关键词:欧内斯特·肖松 《音诗》 和声 曲式

欧内斯特·肖松(Amédée Ernest Chausson),一位19世纪的法国作曲家,在西方音乐史上并不像同时期的德彪西那样为众人所熟知,但他对于法国音乐的贡献却是功不可没的。肖松在音乐创作上主要受到前輩瓦格纳和他的老师弗兰克的影响,在他的作品中常常出现高度半音化和循环曲式手法。在其创作后期,与德彪西的交往对他的创作风格有很大影响。他开始用色彩性和声、华美的旋律、精巧的配器,并创作出一系列具有印象主义和浪漫主义结合的作品。如《钢琴四重奏》(op.30)和本文重点分析的《音诗》(op.25)。

一、肖松《音诗》中的和声手法

(一)特里斯坦和弦

众所周知,19世纪后期瓦格纳在西方音乐史画下浓墨重彩的一笔,他用其半音化功能和声使欧洲音乐得以创新,也使得作曲与作曲技法向着“现代化”迈进一步,瓦格纳的歌剧《特里斯坦与伊索尔德》被认为是谨慎地脱离了调性中心——主音的控制。由于瓦格纳作品《特里斯坦与伊索尔德》中第一次出现这个和弦是构建在F上,因此,称低音在F上的特里斯坦和弦为其原形。构建在低音F上的特里斯坦和弦的构成音是:F-B-#D-#G,F-B构成增四度,#D-#G构成纯四度,从纵向排列来看就是四度的堆叠。因此,一切形如F-B-#D-#G的和弦,我们都可以把它称为特里斯坦和弦。

在本文研究的《音诗》的一开头的动机A处,肖松就安排弦乐组奏出了特里斯坦和弦。分析谱例后笔者发现,肖松将特里斯坦和弦运用在全曲一开始的动机A的第一个音上,大提琴组和中提琴组由下到上分别演奏bA,D,F,bB这四个音,这里的特里斯坦和弦分别与最低音相隔增四度、大六度、大九度,从纵向排列上看bA-D增四度,叠置F-bB纯四度。从音响范畴来看,增四度和弦是极不协和的,因此,增四度和弦连接本身就破坏了调性稳定性。在26小节再次回到动机A,肖松依旧使用特里斯坦和弦,并最后停留在V级。肖松对特里斯坦和弦的四度重叠运用加上各声部之间的半音进行,使《音诗》在一开始就给了听众神秘、复杂且阴郁的听觉体验,并因为运用特里斯坦和弦在动机A(主导动机)的第一拍音上,主导动机在此后也多次出现,这种充满不安、彷徨、忧郁的情绪也贯穿了整个乐曲。

(二)高叠和弦

众多19世纪末的法国浪漫主义作曲家在扩大和声表现功能的基础上,增强了和声的色彩性,如弗兰克、福雷、圣桑、肖松,其作品都有将传统和弦复杂化的运用,这其中高叠和弦尤为重要。高叠和弦是一种由三度叠置而成的五个音及五个音以上的现代和弦。最初使用的高叠和弦是属九和弦,到了浪漫主义时期,高叠和弦向两个方向继续发展,一个是属和弦上继续高叠,一个是开始在除去V级之外的其他调式音级上使用这种和弦。

肖松在传统和弦材料的基础上加入很多色彩性,他喜欢运用三度叠置的九和弦、十一和弦,甚至十三和弦的高叠和弦,并且经常将和弦音加以变化,形成变和弦,如五度的升降变化等,使音程关系更加复杂。高叠和弦以及变化和弦音的和声技法的使用,进一步增强了和声紧张度。在小提琴solo声部演奏新素材的同时,弦乐组各声部分配和弦音来演奏高叠和弦,在强调小提琴solo声部的炫技旋律的同时,也突出了音乐和弦材料的色彩性。全曲最后7小节,肖松运用了高叠和弦,运用I级音上的高叠和弦(bE-#G-B-D-F-bA),并且将其延续4小节,随后乐曲结束在bE大调的主和弦(bE-G-bB)上。弦乐组分配高叠和弦的各音并震音演奏。木管组演奏类似动机A的旋律,暗示乐曲的动机语汇的最终回归。贝斯声部和定音鼓声部则为bE主音持续,从而强调了调性,但高叠和弦以及变化和弦音的和声技法的使用,进一步增强了和声紧张度。

(三)半音化线性和声

肖松所处的19世纪后期亦是调性音乐的黄金时期,这一时期以瓦格纳为首的音乐家纷纷致力于打破调性音乐、创作声部半音化,肖松受到瓦格纳瓦解调性的半音化手法和弗兰克的丰富调性的半音化手法的影响,在作品《音诗》中也多有运用。

主题I第一次变奏出现时半音线性和声运用丰富,肖松不仅在6小节的乐句中从升f小调转调到升c小调,并且在高、中、低各乐器声部中充分利用半音化手法与主题旋律声部相结合,配合渐强、渐弱,使主要旋律音包裹在半音进行中,从而加大音乐张力。170小节之后半音化线性进行在最低声部的贝斯声部,并且在每小节内做向上八度再向下七度的跳跃,从而使半音上行进行的线条不明显:E—F—#F—G—#G—A—#A—B—C—#C—D—#D—E—#F—G。从和声的角度来看,这种线性化和声思维具有某一结构功能的延长、推迟作用,增强了调性感。因此,笔者认为肖松在《音诗》中并没有滥用声部半音化线性进行而打破和声界限,只是致力让此作品在调性上更加模糊,更加不明显,从而使作品整体风格梦幻而朦胧。

二、肖松《音诗》中的曲式特点

(一)循环曲式

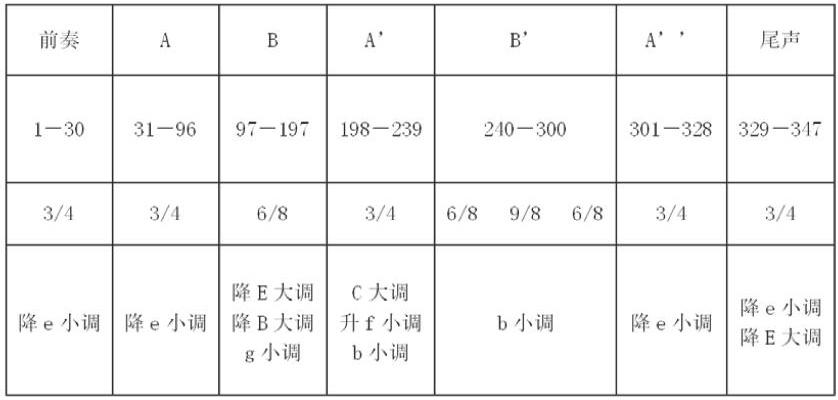

《音诗》(op.25)其曲式结构为单乐章的循环。循环曲式(cyclic form),即后一个乐章中重新引入前一个乐章的主题材料的音乐,被称为“循环曲式”。音乐在结束时回到它开始的地方,产生旋转循环。其曲式结构表如下:

浪漫主义时期,作曲家更加强调用单一主题作为构成曲体的原则,甚至用它构筑大型曲式,肖松在《音诗》的创作中也运用这种原则。他学习了他的老师弗兰克善用的循环曲式结构,并用这种曲式结构结合神秘莫测的主题旋律,在全曲通过音高、调性、速度、节拍不断变化循环。分析全曲后笔者发现,这首作品没有规律性的、一贯到底的节奏,从曲式各部分拍号的转换来看,呈现慢—快—慢—快—慢的设计。该作品为一个五幕的悲剧,一、三、五幕运用3/4构思,而二、四幕运用6/8构思,对比强烈。

(二)主题贯穿

肖松在《音诗》的创作中,将主题—动机贯穿于各个音乐段落之中,而其主题贯穿则更注重变形主题与原主题内在、含蓄的逻辑联系,而不只是表面的某种相似。在肖松的《音诗》中,除了小提琴solo声部对主题旋律的主要演绎外,主题乐思在各组乐器演奏的基础上循环,主要是主题与各个乐器法的结合运用,利用各种乐器不同的音高、音色特點来完成音乐内容的表达。所以,在此作品中,主题的循环运用是循环曲式中非常显著的特征,同时在这个基础上将主题发展和再循环。

笔者发现,乐曲的主题I第一次出现在第21小节处,四乐句非方整型的小提琴独奏乐段,没有和声声部,主题旋律3/4拍,在be小调规则中围绕其D音来上下发展旋律线。值得注意的是,第一个音在be小调的D音上停留长达10拍,为主题I第一次出现的冷静内敛的形象做了铺垫。接下来的旋律形态上的一大特点是四度的跳进以及四分音符平滑上行再平滑下行的旋律线。随后,乐曲中出现的主题IIa及主题IIb均为从主题I的音乐材料中引入发展而来,并且在调性、节拍、节奏型、旋律音值、音高等方面变化发展。

三、结语

欧内斯特·肖松在弗朗克到德彪西这近一百年的法国音乐历史中既传承又创新,大大推进了法国音乐风格和法国音乐潮流的发展。本文所探析的《音诗》可谓是让他留名音乐史的重要作品之一,在不完全背弃传统和声的前提下,通过灵活的转调手法、高度半音化手法、创新的和声手法,创作出欲打破调性又增添调式色彩,两者交织的音乐风格。肖松的和声思维在同时期的法国作曲家中,是相当有挖掘、开发空间的一位。在曲式和主题旋律上,肖松做到了循环曲式和主题转换的统一,让主题各有特色地贯穿循环全曲。国内外关于欧内斯特·肖松的文章并不多,笔者认为对肖松作品的分析研究也是让更多人关注欧内斯特·肖松及其作品的一种方式,同时,希望本文能为之后想要了解肖松及其作品《音诗》的朋友提供一些参考。

参考文献:

[1]盖妍卉.肖松小提琴作品《音诗》的音乐分析[J].音乐生活,2011(06):50-51.

[2]郑艳.渗透着文学气息的管弦乐作品——走进法国作曲家肖松[J].音乐爱好者,2010(10):66-69.

[3]刘丽娜.半音化在调性发展中的轴心作用——兼论瓦格纳半音化和声手法[D].西北师范大学,2008.

[4]任冬妮.瓦格纳歌剧序曲中的音高组织关系 [D].沈阳音乐学院,2013.

[5]孙瑞琪.肖松《降B大调交响曲》的和声技法研究 [D].曲阜师范大学,2019.

[6]江博,朱泓.肖松《音诗》的印象主义音乐特点分析[J].大舞台,2013(11):061.

[7][英]斯坦利-萨迪,约翰-泰瑞尔.The New Grove Dictionary of Music and Musicians[M].长沙:湖南文艺出版社,2012.

(作者简介:王娇杨,女,硕士研究生,西北师范大学,研究方向:作曲与作曲技术理论)

(责任编辑 刘月娇)