古厝古乐新产业

——泉州夫子泉茶馆“南音商业模式”研究

2021-07-22林立策陈珊萍

○ 林立策 陈珊萍

引言

现代市场经济的兴起,在改变泉州社会结构和当地人生活方式的同时,也改变着南音赖以生存的生态环境。一些南音弦友的观念也随之改变,开始积极探索如何将南音带出馆阁,引入市场,走上舞台,实现其商业化、产业化。泉州夫子泉茶馆的南音商业模式,便是这一背景下的产物。因此,这一模式是一个较好的学术观察点,从其具体的运行方式切入,可以观察南音进入商业化运行之后的性质变化,以及其在当下的生存状况和文化特征。

一、泉州夫子泉茶馆

泉州夫子泉茶馆(下文简称“茶馆”),坐落在泉州府文庙建筑群内。府文庙亦称泉州府孔庙,是泉州地标性文物建筑和热门旅游景点之一,也是旧时“祭祀孔子的地方,也是培养儒家人才的场所……是我国东南沿海最大的文庙建筑群”①黄国水、何振良:《泉州府文庙的当代教育功能》,《福建文博》,2012年,第1期,第86页。《泉州市志》载:

唐代在衙成右建有“鲁司寇庙”。五代改称宣圣庙,北宋太平兴国初(公元976—981年)移建今址,南宋绍兴七年(公元1137年)重建,左学右庙,规模逐渐完整。历代屡经修葺,清乾隆间大修。府文庙建筑规模宏大,主体建筑大成殿为典型的宋代重檐庑殿式结构。大成殿前有东西两庑,供奉孔子弟子及后代圣贤牌位。……孔庙之东西两侧原建有乡贤名宦祠及特祠专祠10座,现大部分已被拆除,个别保存下来的也已移作他用。庙南有夫子泉井、“海滨邹鲁”亭(已废)、洙泗桥等胜迹。②泉州市地方志编纂委员会编:《泉州市志·文物》第四册,北京:中国社会科学出版社,2000年,第2928页。

茶馆的经营场所,便是“移作他用”的李文节祠,是一座具有典型闽南建筑风格的砖木结构“古厝”③“古厝”,闽南方言又称为“大厝”,即古老的房屋或者老房子。该古厝的产权现归政府所有,茶馆租赁场地使用。—红砖、红瓦、燕尾脊。古厝面阔三间,前后两进,前进中间为天井,有左右厢房。天井内有一口水井,即为“夫子泉井”,茶馆之名亦由是而得。原厅堂稍加改造成了表演舞台,面朝天井,背面屏风绘有局部《韩熙载夜宴图》,台口上方悬挂“泉州南音乐府”匾额,舞台上摆有南音标志性的九曲宫凉伞和四把太师椅(与传统南音馆阁的摆设无异)。台阶上设有几桌“雅座”,天井内设有几排“普通座”。

茶馆成立于2004年,其两位负责人都是资深的南音弦友,原本从商,退休后闲来无事又心怀南音,于是创立茶馆,且召集一批南音弦友成立“泉州南音乐府”④说明:“泉州南音乐府”外出参加各类演出时,是作为一个独立南音馆阁(社团)的身份去参加的,但它归属于“茶馆”,为概念统一和行文方便,全文均以“茶馆”称之,既指代经营场所,也指代其南音馆阁的身份。南音传习所。至于创立茶馆的初心,可以从他们的自述中感知一二:

让不同年龄层的人都可以来听、学唱南音,将南音传播出去。其实这样也算是在做善事,你看下面在座的这些老人,他们都可以免费过来听,而且还为他们免费提供茶水,只是台上的才收钱。这些老人平时没事,太早上床睡不着,来这里听听南音,晃着晃着就想睡觉了,多舒服。⑤2014年1月17日笔者采访于“茶馆”。

二、乐人的性质和结构

茶馆的南音乐人,从当地各南音馆阁或社团挑选而来,师出多门,具有较扎实的南音基本功。他们有自己固定的职业,在茶馆里表演南音是他们的业余爱好。自茶馆开业以来,乐人相对固定,大部分是老成员,演出时也形成了相对固定、明确的分工:男性乐人主要负责演奏“上四管”乐器(琵琶、洞箫、二弦和三弦);女性乐人主要负责演唱,有时也轮流换手演奏乐器。经过十几年的共事磨合,他们的表演已比较默契。

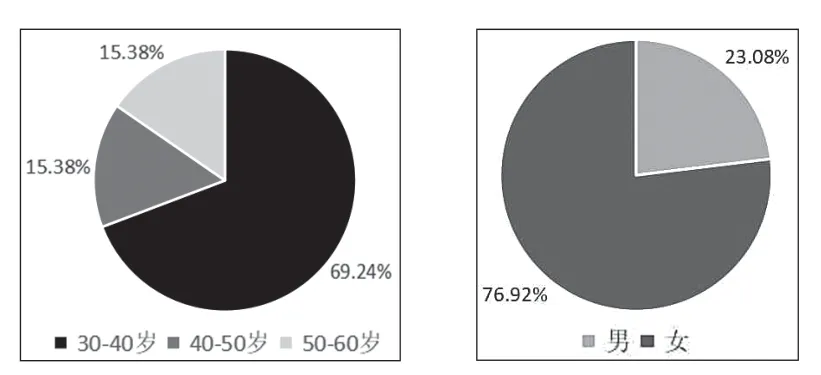

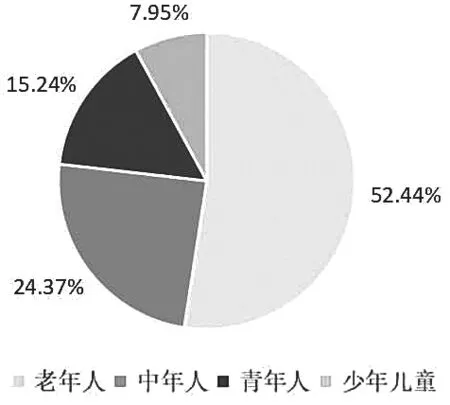

乐人的年龄参差不齐,主要集中于30至40岁之间,其中,女性乐人大约占了四分之三(见图1)。这一现象与当下南音界的整体情况相吻合:一是女性乐人的数量远远超过男性;二是唱曲以女性居多;三是青年乐人群体庞大。究其原因,应由以下三个方面的因素使然。

图1 乐人的年龄和性别比例

其一,传统观念转变。据郑国权先生介绍:“在20世纪30年代,泉州首次出现了专业艺人中女性参与的状况,但还仅是个案。在1949年之前基本是由男性艺人演唱和演奏。”⑥转引自项阳:《南音内涵与研究理念拓展的意义》,《星海音乐学院学报》,2015年,第2期,第18页。新中国成立后,女性不能玩南音的传统慢慢被打破,于是女性乐人逐年增多。时至当下,女性乐人已占据南音界的大半壁江山。

其二,南音实践变迁。南音唱曲须用真声(本嗓),因此男性唱曲难度很高,好的男性唱角更是凤毛麟角。另据南音洞箫制作师王大浩先生介绍:“南音洞箫的调高近年来略有升高。”洞箫定调升高,对男性唱曲是难上加难,女性因与男性天然的音域差异,则可以相对较好地驾驭。现南音唱曲以女性为主。

其三,社会环境推动。80、90后的青年乐人,是目前南音界最活跃、最庞大的群体。这与泉州当地政府部门于20世纪80年代初,有意识地将南音引入中小学课堂,并大力推广“中小学南音演唱演奏比赛”等举措有一定关系;另外,与泉州艺术学校和泉州师范学院等院校将南音引入专业教育体系开设成专业也有一定关系。

三、表演类型及其用乐

本文根据演出场地的差异,将茶馆的南音表演类型分为“驻场表演”和“出场表演”。“驻场表演”指在茶馆内的常态化演出;“出场表演”指受他人之邀,外出参加一些民俗或文化交流活动等非常态化演出。

(一)驻场表演

驻场表演的营业时间⑦冬令时间为19:30—22:30,夏令时间为20:00—23:00。和曲目相对固定。据一位乐人介绍:“在选择曲目的时候,会考虑南音的经典性因素,同时又要适当考虑消费者的实际接受情况。每晚安排的曲目基本上没有太大更新,局限于10首左右,曲目篇幅较为短小。”另外,茶馆也会临时接待一些旅游团的表演“订单”和当地政府安排的接待演出,这些活动的演出时间则较为自由,表演曲目也视具体情况而定。

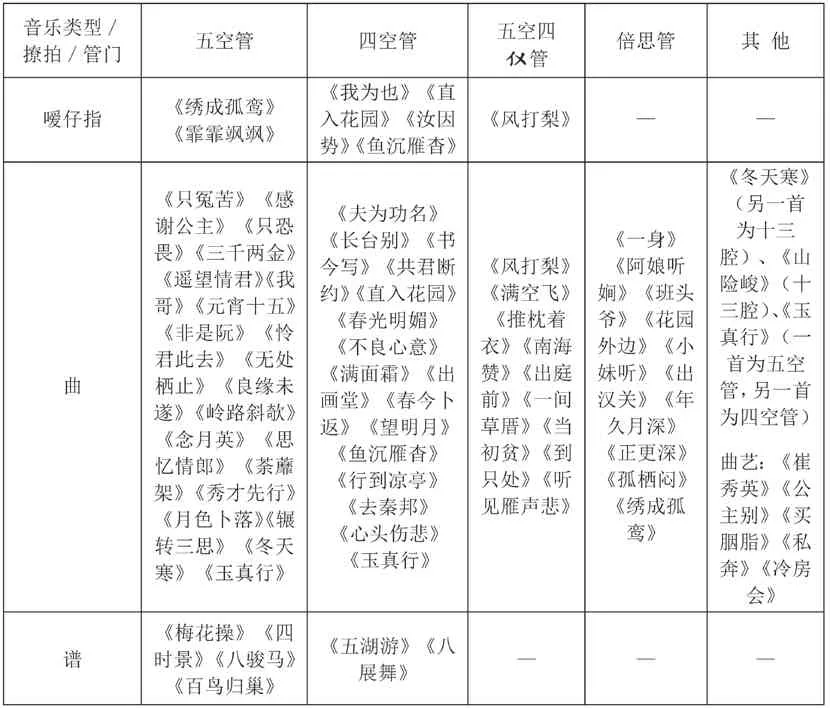

现统计一个月驻场表演的曲目,来观察茶馆的表演用乐情况(见表1、图2)。

表1 驻场表演曲目统计⑧表1以有明确管门和撩拍的曲目来分类罗列,统计数据见图2,表1“其他”类不计入数据统计,只作信息记录。

图2 演出曲目各管门和撩拍比例

从表1来看,驻场表演的曲目都是大家耳熟能详的,即南音人所谓的“面前曲”。从图2的统计数据来看,其中“五空管”的曲子最多,“四空管”次之,事实上,“五空管”和“四空管”的曲目,比“倍思管”“五空四管”的存世数量就多;另外,“紧三撩”的曲目约占统计总量的三分之二,“叠拍”的约占五分之一,“慢三撩”的只占5%,“七撩拍”⑨南音的曲子,七撩拍—慢三撩—紧三撩(一二拍)—叠拍,其难度依次降低,一首曲子的演唱时间也依次递减。的曲子(俗称“大撩曲”)则无人问津。

驻场表演的用乐情况,能反映出目前南音界整弦排场(如南音大会唱等)的用乐情况—以奏唱相对简短的小曲子为主。这一现象从侧面也反映出一些年青乐人的曲目储备相当有限。苏统谋先生曾有过感慨:“再过几年可能大家都不会唱南音七撩曲了。”当然,现场表演活动也受许多因素所限制,如有限的活动时间和表演队伍数量等。茶馆的表演也受现实条件所限:首先,每天晚上的营业时间有限,且要安排不同的唱角表演;其次,来听曲的观众大多数只是“入门级别”的南音爱好者,一些散客纯粹只是来喝茶体验南音,他们对南音的观赏要求不如南音弦友般挑剔。因此,茶馆的表演曲目均以短小、快节奏的曲子为主。

传统南音的表演程序,须遵循先起“指”(指套),再唱“曲”(散曲),后煞“谱”(大谱)的文化习规。驻场表演不一定完全遵循“起指煞谱”的表演传统,但一般仍以“嗳仔指”开场,一些特殊的场合(如接待演出)则会严格遵循这一表演传统;唱曲的表演形式也更为丰富多样,有传统清唱和曲艺表演唱相互穿插。

(二)出场表演

出场表演又分为两类。一是“公益性出场表演”,如受邀参加馆阁或乐团之间的交流演出(如拜馆、南音大会唱等),以及各类文艺会演;参加这类时,茶馆与传统馆阁无异,是作为一个独立的南音馆阁无偿参演的。二是“商业性出场表演”,如受邀下乡参加丧葬、民俗等活动的商业演出,参加这类时,茶馆类似于商业演艺机构,是有偿收费的。

据说,过去泉州各村一般都有南音馆阁,且无偿服务于村里的民俗活动。如今,村村皆有馆阁的现象不复存在,而当地人的传统观念和对南音的情结仍在延续,因此,每逢过节或举办民俗活动时,一些村民仍会出资邀请乐人到村里表演南音。茶馆参加此类性质的商业演出,是对村里消失馆阁的“功能替代”—延续或弥补一些村民的固有生活需求。

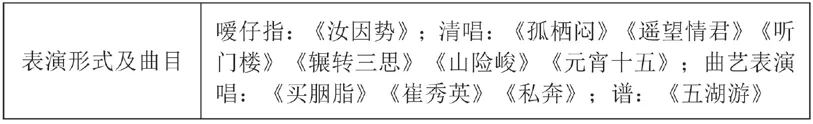

“商业性出场表演”的时长约为三小时,遵循“起指煞谱”的表演传统。负责人视具体活动性质,会提前安排好成员和表演曲目,丧事和喜事所用的曲目会有所区别。现简录2018年1月18日晚(19:30—22:30)茶馆赴晋江参加丧事的表演曲目(见表2),以观出场演出的大致用乐情况。

表2 “商业性出场表演”曲目统计

“商业性出场表演”的表演形式,在传统南音“清唱”的基础上,增加了许多“曲艺表演唱”。“清唱”讲求静雅,演唱者正襟危坐。“曲艺表演唱”则更像梨园戏的“剧唱”形式,以增加表演观赏性。

四、观众群体结构

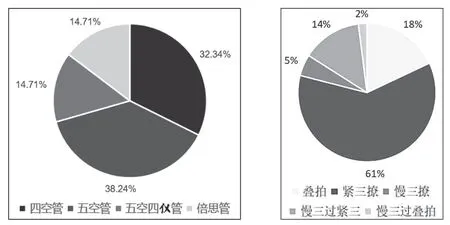

出场表演因现场人员流动较大而无法确切统计观众的人数,因此,本文依据茶馆一个月驻场表演的观众人数(取平均值,见图3),来分析茶馆的观众情况。

图3 观众各年龄层比例

茶馆的观众来自各行各业,依年龄大致可分为老年、中年、青年和少儿四个年龄层。⑩年龄层的划分标准:60岁以上为老年层,40—60岁为中年层,16—40岁为青年层,16岁以下为少儿层。据统计,茶馆日平均观众人数为32人,从图3来看,各年龄层人数随年纪降低而逐渐减少:老年人约占53%,中年人约占24%,青年人约占15%,少儿约占8%。

生活于周边的老年人,是比较固定的观众,其中大部分为南音爱好者,对南音有着特殊的情结,晚饭后来喝茶、听南音已成为一种生活习惯。一些人听至动情处,还能跟着台上的表演轻声哼唱。另外,据一些老年人自述:“来这里听曲,还想找同龄伙伴一起聊天、话家常。”

青年观众一般是情侣或朋友结伴而来。据采访获知,他们大多人已听不懂南音,需要借助字幕来欣赏。他们来茶馆听曲,或是为了舒缓一下工作压力,或只是带领朋友感受一番古老的南音。他们的逗留时间也不会太长,一般在30至60分钟,有时候还会指定某位乐人来表演。少年和儿童一般随大人前来,听南音具有一定的被动性。

近年来,一个有趣的现象是,来茶馆喝茶听曲的商务人士逐渐增多,有些人甚至成了这里的常客,其中一些人也是南音爱好者,还学有几首曲子,兴致来时,还会主动要求上台与乐人合作奏唱。这些人是功成名就后重拾兴趣,还是为洽谈业务来展现个人的内涵情趣,抑或是附庸风雅,不得而知。

五、经济收支和分配

茶馆的经济来源比较单一,只有两种途径:其一,“商业性出场表演”收费,收费标准是每场人民币4000元;其二,在驻场表演时,一是在雅座上自主泡茶收费,二是观众单独“点曲”收费⑪“点曲”收费,当地雅称“贡献”。,收费多寡没有严格规定。观众“点曲”时,一般会指定乐人和曲目,此时,表演曲目要随之做出调整。雅座包台泡茶和“点曲”的具体收费情况,可参看一位茶馆负责人的介绍:

台下(普通座)都是免费的。在台阶上的桌子(雅座)上坐,会提供茶水,两三个人大概就付一百块;而五六个人的话,则要付两百元;如果是坐最里头的桌子,近舞台,则每桌收三百元。如果这些人要点唱的话,则最少要一百元,上不封顶。还有一种形式就是,将四张台桌包场,那么,就要两千多元。

茶馆的所有经济收入,负责人与乐人按3:7的比例分配,其中,乐人分得的七成中,演唱者得30%,演奏者得40%。这种分配方式体现出负责人和乐人之间不是雇佣关系,而是合作关系。据一个月的收入统计,茶馆日平均营业收入约为人民币2000元,最高日营业收入是人民币5000元,最高日个人所得是人民币450元。

实际上,茶馆的经济收入极不稳定,有时候一天分文无入。虽然政府每月仅收场地租金1000元,但是日常设备维护、照明、茶水等费用,以及出场表演时所需的往返交通费,都是一笔不小的开支。可以想见,茶馆若没有经济收入作为基础保障,也就没有这一固定的南音文化展示窗口。

余论

茶馆的南音商业模式运营,对南音文化推广和泉州府文庙的旅游氛围营造,均起到了不可小觑的作用。以文旅融合的视角观之,茶馆是较早并较好地融合了泉州旅游地标府文庙古建筑和古老的乐种南音,从而创造了一种新的文化产业—所谓“古厝古乐新产业”;从其运营来说,是很好地整合了民间馆阁(南音、乐人)、政府(古厝、政策)和市场(营销、商品)三种资源,即以民间南音资源为基础,借助政府资产和政策扶持,运用市场手段,以“消费”南音表演来获得经济利益。

通过上文的分析,本文将茶馆的南音商业模式称之为“公益和商业相结合的南音商业模式”。原因有二:其一,从观众的角度来看,任何人可以自由出入茶馆,可以入座“普通座”来欣赏南音表演,茶馆还给提供免费茶水,此时的南音表演是“公益的”,是“无偿的”;其二,若是入“雅座”,或是包场、接待演出等性质的观赏,南音表演和喝茶形成一种“共生消费”关系而具有了商品属性,另外,若是观众单独“点曲”和下乡演出,南音表演便成了一种纯商品,此几种情况的南音表演均是“商业的”,是“有偿的”。

需要强调的是,南音是该商业模式的核心资源。南音随着表演空间的转换—从馆阁进入茶馆或下乡:一是其表演从纯粹的“自娱表演”,变成了向他人献艺获利的“商业表演”;二是其性质从只具有作为文化遗产的“文化属性”,到又具有可以创造经济价值的“商品属性”;三是观众的观赏也从“纯粹观赏”,变成了“消费观赏”。

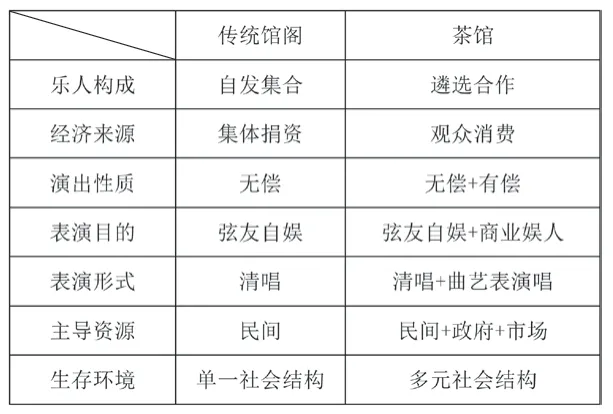

事实上,茶馆作为独立南音馆阁的身份去参加拜馆、南音大会唱和社区民俗等活动时,与传统南音馆阁无异,只是当它通过表演南音而获得经济报酬时,则又具有了演艺机构的性质。传统南音馆阁与茶馆的具体差异,可用表3来直观说明。

表3 传统南音馆阁与茶馆之差异

茶馆的南音商业模式,是当下社会结构转型时期背景下的产物,也是南音现有生存状况的时代缩影—当南音的生存环境从旧有的“单一社会结构”变成“多元社会结构”,南音的生存状况也从过去的“单一化”变成当今的“多元化”。南音文化体现出以下几个方面的特征:其一,从南音传统来看,“有偿南音表演”突破了传统南音“不卖艺”的文化习规;其二,从乐人结构来看,青年乐人是目前南音界最庞大的群体,其中以女性乐人居多;其三,从用乐情况来看,表演的曲目多以小曲子或者“面前曲”为主;其四,从观众的情况来看,老年人居多,中年、青年次之,少年、儿童较少。

综合观之,茶馆的南音商业模式是具有典型性学术案例意义的,因为它集中呈现了当下南音的生存状况,以及乐人的行为和思想观念。文化随时代变迁不可避免地会发生变化,音乐民族志研究在忠于时代记录的同时,也应尊重文化持有者的选择,尊重时代发展和文化多元,因为音乐技艺和音乐文化始终有赖乐人来承载和呈现。

附言:感谢“茶馆”黄景来和李建瑜先生,以及其他成员给予本文写作的大力支持!