俄罗斯音乐家禹健一中国音乐研究的学术思想探析

2021-07-22○明虹

○ 明 虹

著名音乐学家、合唱指挥家、音乐教育家禹健一①关于禹健一的生平、学术、经历及其对中国音乐的传播与推广所做的贡献,笔者拟在另一篇文章《俄罗斯音乐家禹健一与中国音乐》中阐述。(У Ген-Ир,1938——,俄籍韩裔)教授是俄罗斯当代研究中国等东亚音乐的权威专家,其学术和表演造诣深厚,曾荣获苏联最高学术成就奖(1982年)、苏联学术科研杰出成果奖(1986年)、苏联文化领域成就奖(1987年)、“卡累利阿共和国功勋艺术家”称号(1990年)、俄罗斯联邦高等专业教育杰出工作者奖章(2006年)等荣誉。他多年来致力于中国音乐的研究与推广,成就卓著,研究成果在莫斯科柴可夫斯基国立音乐学院、圣彼得堡国立大学等30多所音乐学院或综合性大学作为教材广泛使用,亦被俄罗斯汉学家、东方学家、音乐家广泛关注,理当引起中国音乐学界的重视。本文通过探析禹健一在“他者”视角下对中国音乐研究所体现的学术思想,反观中俄两国音乐文化交流现状,以期促进中国音乐的国际传播。

一、禹健一中国音乐研究的学术思想

禹健一作为研究著名作曲家谢尔盖·塔涅耶夫(Сергей Танеев,1856—1915)音乐创作的学术权威及合唱指挥家,于20世纪末即已功成名就。由于特殊的人生经历和文化身份,晚年的他在醉心于中国文化的同时,专注于东亚音乐研究。他深谙中国作为东亚各国历史文化源头的道理,熟知中国音乐对东亚音乐历史发展的影响,故而其五种代表性著述均具有独特学术贡献:其一,专著《东亚(中国、朝鲜、日本)传统音乐》②У Ген-Ир,Традиционная музыка Дальнего Востока (Китай,Корея,Япония),Санкт-Петербург :Издательство РГПУ им.А.И.Герцена,2005.不仅体现了作者从东亚视角研究中国音乐的策略,并且形成了关于中国音乐的主要观点,堪称俄罗斯第一本系统介绍中国音乐的历史、理论以及代表性音乐作品的著作。其二,专著《东亚(中国、朝鲜、日本)音乐史》③У Ген-Ир,История музыки Восточной Азии(Китай,Корея,Япония), Санкт-Петербург:《Лань》《Планета музыки》,2011.以具体音乐事项和形态为线索,历史地呈现了中国、朝鲜、日本的音乐发展历程,是他最有影响力的学术成果之一。其三,《东亚(中国、朝鲜、日本)传统音乐的杰作》④У Ген-Ир,Шедевры традиционной музыки в странах Восточной Азии.Китай,Корея,Япония,Санкт-Петербург:Астерион,2017.在前两部专著基础上,着重介绍中国、朝鲜、日本的代表性传统音乐作品,所提供的谱例对读者有很高参考价值。其四,他发表的《东亚音乐中声音的特殊现象》⑤У Ген-Ир,Феномен звука в музыке стран Дальнего Востока, Вестник МГУКиИ.Научный журнал,2008,24,С.70–73.《东方与西方音乐的特性比较》⑥У Ген-Ир,Сравнительная характеристика музыки Востока и Запада,Известия РГПУ им.А.И.Герцена.Научный журнал, 2008,85,С.95–105.《论东亚(中国、朝鲜、日本)传统音乐的分类》⑦У Ген-Ир,Проблемы классификация традиционной музыки стран дальнего востока(Китая,Кореи,Японии),Вестник МГУКиИ.Научный журнал,2009,4.С.178–182.《论东亚国家的“完全音乐”》⑧У Ген-Ир,О 《совершенной музыке》 в странах Дальнего Востока,Известия РГПУ им.А.И.Герцена.Научный журнал,2009,103,С.156–161.《东亚传统乐器种类的相似性》⑨У Ген-Ир,Родство музыкального инструментария в традицинной музыке стран Дальнего Востока,Известия РГПУ им.А.И.Герцена.Научный журнал,2010,134,С.152–159.等论文论及中国音乐的学术观点也意义非凡。其五,他还专门向俄罗斯普通读者介绍中国传统音乐文化,发表诸如《论儒家思想中音乐的社会角色》⑩У Ген-Ир,Конфуцианство о роли музыки в обществе,Вестник МГУКиИ.Научный журнал,2008,27,С.261–263.《中国古代音乐文化的形成》⑪У Ген-Ир,Формирование музыкальной культуры в Древнем Китае,Известия РГПУ им.А.И.Герцена.Научный журнал,2009,89,С.139–147.等文章。禹健一坚持以东亚汉字文化圈整体性视角对中国音乐开展研究的策略,通过对中国音乐的历史、类型、结构、特点和发展流变等方面的探讨,阐述中国音乐,形成了他独特的学术思想。

(一)始终强调中国音乐在东亚的重要地位

禹健一在相关论著中反复强调中国在东亚乃至世界的重要历史地位:“中国是世界最古老的文明发源地……比欧洲文明开始早两千多年前,中国的科学、文学、艺术等方面就已处于高度发展的阶段了。”⑫同注②,С.13.他指出,中国相对于东亚其他民族更早创建了中央集权制的国家,历史上中国的社会政治、经济、文化等层面不论在哪个时期都超越了该地区的其他国家。中国是东亚地区文化共性的主导中心,汉字作为中国国家制度理念和精神文化价值的载体,对东亚地区文化共性形成及中国宗教哲学思想发展构成内在驱动力。中国古代强大而完善的社会制度、宗教思想、文化体系通过汉字向朝鲜和日本等周边国家扩散与影响,是形成以中国为核心的东亚文化圈的关键。⑬同注③,С.178–180;С.246.

禹健一认为,中国传统音乐对东亚音乐文化的共性形成起到了至关重要的作用。东亚诸国与中国很早就开始了广泛而密切的音乐文化交流,公元7—8世纪即形成东亚音乐文化的共性特点,朝鲜与日本的音乐都是在以中国为中心的区域文化共性基础上发展起来的,之后逐渐形成了自己独特的民族音乐风格。⑭У Ген-Ир,Формирование музыкальной культуры в Древнем Китае,Известия РГПУ им.А.И.Герцена.Научный журнал,2009,89,С.139–147.其一,古代中国音乐理论对于东亚音乐的发展及格局产生了不可磨灭的巨大作用。“东亚所有国家的音乐根基都是中国音乐理论思想和它的实践。尽管朝鲜和日本的理论思想具有一定的原创性,但最重要的论点仍是基于中国(音乐)理论体系。”⑮同注③,С.178–180;С.246.其二,中国的音乐制度对朝鲜和日本的影响深远。中国周代就“设立了宫廷音乐机构,并在中国(也可能是世界)音乐史上首次开创了培养音乐与舞蹈人才的音乐教育机构”⑯У Ген-Ир,Формирование музыкальной культуры в Древнем Китае,Известия РГПУ им.А.И.Герцена.Научный журнал,2009,89,С.139–147.。唐初武德年间(618—626)俗乐机构内教坊的出现标志着中国俗乐体制化发展,东亚诸国也随之相继设立了专门音乐机构,如朝鲜于651或681年设立了“音声署”,日本于701年设立了“雅乐寮”和此后出现的内教坊,受此趋势影响,该时期的东亚音乐得以蓬勃发展。其三,朝鲜和日本的很多乐器都源自中国或由中国传入:朝鲜笙簧、日本笙,朝鲜奚琴、日本胡弓,朝鲜伽倻琴、日本筝等。在历史进程中,这些乐器在不同国家具有各自的特征并成为真正的民族乐器。⑰同注③,С.181–182;С.432;С.436;С.181.这是中国音乐文化提供东亚诸国在音乐理论、音乐制度、音乐体裁形式、乐器及演奏等方面发展基础的明证。

(二)高度认同传统儒家音乐思想

第一,认同音乐的社会功能。禹健一曾引用荀子《乐论》中“夫乐者,乐也,人情之所必不免也,故人不能无乐……夫声乐之入人也深,其化人也速,故先王谨为之文”⑱同注⑪,С.144.的说法,强调音乐的修身功能和治世功能。他还曾用列夫·托尔斯泰(Лев Толстой,1828—1910)的话强调“在中国,音乐是由国家管辖的!就应该是这样的”⑲同注③,С.181–182;С.432;С.436;С.181.,这与儒家思想高度重视音乐的社会功能和教化作用密不可分。儒家思想认为音乐是个体修养和国家治理的重要工具,能移风易俗,是一种促进社会协调的手段、完善人格的方式。⑳同注⑩,С.261–262;С.263.他在研究中曾特别指出儒家思想的现实意义:“在科学技术飞速发展的当代社会中出现了新的沟通方式(电影、广播、电视、网络),它们对人类社会的思维产生了巨大的影响,音乐作为人文修养的方式以及作为影响人的世界观养成的社会角色意义不断增长。在这些条件下,音乐应当如同古代中国一样,成为具有国家意义的大事。”㉑同注⑩,С.261–262;С.263.

第二,认同音乐的伦理价值。“我们的时代将声音作为一种认知世界观的万能媒介,通过音乐这一最新层面探究人类文明中声音世界的可能性,这将作为新锐视角上升成为当今科学界最现实的问题。”㉒同注⑤,С.71;С.72.在几千年前,儒家音乐思想对声音意义的探究早已形成了完善的观念,古代中国音乐中的声音绝不仅仅是一种声学现象,而是一种伦理秩序的标志。在儒家的思想中,声音是外界对人产生深刻影响并能使其发生改变的事物,也是某种包容一切,而又渗透一切的现象,它有着维系天地之间的平衡与和谐的崇高使命。他认为,音乐是声音这一现象的最高展现形式,是天地之间(天—地—人)最重要的媒介手段。㉓同注②,С.262;С.13.

第三,认同音乐的文化心理构建作用。禹健一对音乐文化认同的功能,具有深刻的个体体验和深入的理论认识。他的韩裔母文化、俄罗斯受教育经历和长期寻求中国文化认同的心路历程、学术经历,使他认识到:“中国儒家音乐思想成了整个东亚地区音乐哲学发展的核心”㉔同注②,С.262;С.13.,东亚音乐发展的特点体现了儒家音乐思想讲究集中而平静的流动感,与欧洲古典主义或浪漫主义音乐不同,东亚音乐拒绝“基于对比”的发展方式,不是通过外在的矛盾与冲突来推动事物的发展,而只能通过内心的感悟,延绵不断、一脉相承地衍伸开来。他还指出,东亚音乐的节奏组织极其复杂,这不仅与其音乐旋律的多样性密切相关,也与儒家的音乐哲学思想有关,因为东亚音乐节奏的基础是不断变幻的心灵运动的轨迹,而欧洲音乐节奏的基础则是有规律的心跳节拍。㉕同注③,С.181–182;С.432;С.436;С.181.而这,都是对音乐的文化心理构建作用的深刻认识。

(三)高扬中国雅乐的现代价值

禹健一在研究中指出:“在古代中国诞生的雅乐最初是作为祭祀音乐的一部分,逐渐成为了古代东方音乐文化的美学标准。”㉖同注③,С.181–182;С.432;С.436;С.181.雅乐在东亚文明中被理解为通过精心组织的声音和感知力而达到的一种交流和沟通的方式㉗同注⑤,С.71;С.72.。他认识到音乐是一种社会和谐的方式,是一种改善人格的手段。这个崇高而具有普世性的任务不仅体现在中国的雅乐,也在朝鲜和日本的雅乐中有所“遗传”。众所周知,日本雅乐文化确定了日本音乐艺术的基本发展方向,它是日本文化的突出标志。然而,日本和朝鲜的雅乐都源自中国的雅乐。所以,禹健一深刻认识到:不能将其与中国的雅乐脱离看待。㉘У Ген-Ир,Традиционная музыка Японии в контексте преодоления европоцентризма современной культуры,Вестник МГУКиИ.Научный журнал,2008,26,С.51.他还特别强调中国雅乐在现代具有重要的价值意义:

古代中国以雅乐为代表的宫廷音乐属于某些特定受过高等教育阶层的人,与民间音乐通俗易懂且开放的特性不同,不仅对于外国听众,有时对本国听众而言也是难以理解……这是一种智慧的音乐,一种哲学的音乐,或者说是形而上的音乐。要理解这种音乐,不仅需要心灵也还要需要理智来积极思考。此外,应该记住,每个民族音乐都需要培养相应的听众,只有经常沟通,雅乐才能释放出它的吸引力……对于快速发展的现代社会而言,回归,即使是偶然的回归到不紧不慢和深刻的哲学音乐,比如雅乐,都是具有现实意义的,理解它就像了解人类存在的真理一样。㉙同注③,С.403-404;С.404-405.

(四)辩证中国传统音乐的创造性本质

禹健一的中国音乐研究始终贯穿着东西音乐比较的视角,以其受众所熟悉的西方音乐作为参照物,以映射中国传统音乐的独特性。其一,中国传统音乐是“口传心授”和“口传与书面记录相结合”的音乐,其本质特征是“即兴”,可以说对作品的每一次演绎都是“constanta(瞬间的)”带有某种变化的创作版本。中国传统音乐与追求精确记谱为导向的西方音乐不同,记谱是一种创作、保存和再创作的手段,但不是必须的;反之,“口传心授”则是不可或缺的。即使有乐谱,“即兴”的重要性仍是不可估量的,这与国内学界“谱简曲繁”或“死谱活奏”的观点非常一致。禹健一指出这种“即兴必须在严格的框架与规则下进行,在自由和限定允许的范围内进行。因此,即兴性是决定‘口传与书面记录相结合’的传统专业音乐创作的根本问题”㉚同注②,С.264;С.263;С.263.。换言之,只有对既定的音乐风格和结构以及规则谙熟于心,才能创造性地实践“即兴”,进而让音乐作品迸发出潜在的创造力。

其二,中国古代音乐的创作与“传统和创新”二者密不可分。禹健一认为在中国文化中“脱离传统的创新是绝对不可想象的,所以,哲学思想或文学尤其偏重于对理念、内容、形象的借鉴,并在此基础上进行重塑、注释、质疑、补充,创作‘更加新的,并且更加完善的’(作品)”㉛同注②,С.264;С.263;С.263.。在西方的音乐美学思想中,个性的差异和个体的独特性才是音乐创作的决定性因素;而中国古代音乐“任何新的‘创作’首先是要遵循传统,艺术家个体的主张仅在对传统的加工变化中得以体现”㉜同注②,С.264;С.263;С.263.。因此,其音乐的作者不像欧洲专业音乐创作的作曲家那样是独立的个体,而是由过去和当下的“创作者们”共同构成的集体。这个“创作集体”讲究对传统规范的传承,不突出个人,在已有的传统基础上不断追求作品的完善,而不是创造全新的作品,“万变不离其宗”是其根本的“创作”原则。从另一个角度来看,中国传统音乐是一种开放性的音乐,它为后人留下了充足的“创作”空间。例如,中国古琴由于其“文化的稳定性”已经流传了将近三千年,成为世界音乐史上独一无二的特殊现象。㉝同注③,С.403-404;С.404-405.

(五)尊重东西方音乐文化差异

第一,音乐有国界。“音乐是无国界的世界语言”这一观念在世界文化界得到广泛的认同,然而,禹健一却提出与之截然相反的观点:

如果回到大航海时代,当整个欧洲都沉浸于来自东方的异域文化价值中,而(东方)音乐却没有处于他们的理解和兴趣的范畴之内。甚至至今这种局面也仍然存在……可以说,现在几乎每一个国家都熟知中国、日本或印度的文化成就,唯有在相关音乐领域的层面,除了极个别现象以外,西方似乎还带有些许‘质疑’在看待东方音乐。原因何在?其实有很多客观和主观的原因,其中最根本的一点,就是东方音乐在形式和内容方面都与西方音乐大相径庭。㉞同注②,С.261.

这种差异给西方听众造成了障碍,使之无法真正意义上理解和欣赏东方音乐艺术。禹健一在论著中重点阐述了东亚音乐的总体特征以及东西方音乐的差异,这一切入点促进了西方听众对东方音乐的理解。同时,他旗帜鲜明地提出“对中国音乐实践与理论的研究,既是研究东亚诸国音乐文化的必经之路,也是当代音乐学的重要使命”㉟同注⑪,С.139.。,必须坚持以中国音乐为研究主线,重点考察朝鲜、日本与中国地域间的历史流动及音乐的形成与变迁。

第二,没有东方就没有西方,没有西方就没有东方。禹健一认为东方和西方有着各自社会和精神形态的开放空间,在世界历史中,社会发展的普遍规律决定了社会的社会生活和精神生活中许多现象的同源性。东方正在迅速发展,在经济、社会和文化生活的各个领域都发生着惊人的变化。目前所有的东方国家都是东、西两种音乐体系共存,正是这种共存,推动了各种音乐之间的相互影响和相互丰富的进程,使艺术上升到一个新的高度。㊱同注③,С.440;C.22.“中国的冼星海和马思聪,韩国的安益泰(Ан Ик-Тхэ)和尹伊桑(Юн Исань),日本的山田耕筰(Ямада Косаку)和宫城道雄(Мияги Митио),这些作曲家的创作都是这一历史进程中最好的见证。”㊲同注④,С.40.禹健一希望在看待东西方音乐的问题时,大家都能够完全摆脱欧洲中心主义的不当观念,以更加宽阔的视角接受东西方文化的差异与价值。这一观点与音乐人类学的重要论断“文化价值相对论”相契合,即强调每一种文化都具有其独特性和充分的价值。由此可见,禹健一不是音乐学研究的保守派,他不断地接受新音乐学的影响,探索更为客观的东西方音乐对话的新模式。

21世纪,人类进入高度的信息化时代,现代化的通讯方式极大地加速了各民族间的文化交流和不同文明的传播。不同国家的音乐文化在类型、结构和发展流变等方面存在着共性和互补性,因此,尊重彼此的独特性和差异性、加强交流与融合是音乐文化发展的历史必然。禹健一对东西方音乐文化发展趋势有独到的见解,他将中国音乐研究置于全球化语境中,主张会通东西,为增进西方对中国音乐文化的了解提供了重要途径。

二、基于禹健一中国音乐研究的学术反思

通过上述对于禹健一中国音乐研究的梳理与分析,可以看出他致力于东西方音乐文化比较,并试图向俄罗斯学术界揭示中国音乐文化的独特价值。然而,就其学术根基的承继性与学术视角来看,其成果仍是俄罗斯学派的中国音乐研究,渗透着以西方视角看东方的隔阂感与距离感。同时,其研究中出现相对陈旧的材料与观点,也反映出中国音乐文化在俄罗斯的传播与交流不足等问题。

(一)俄罗斯视角的中国音乐研究

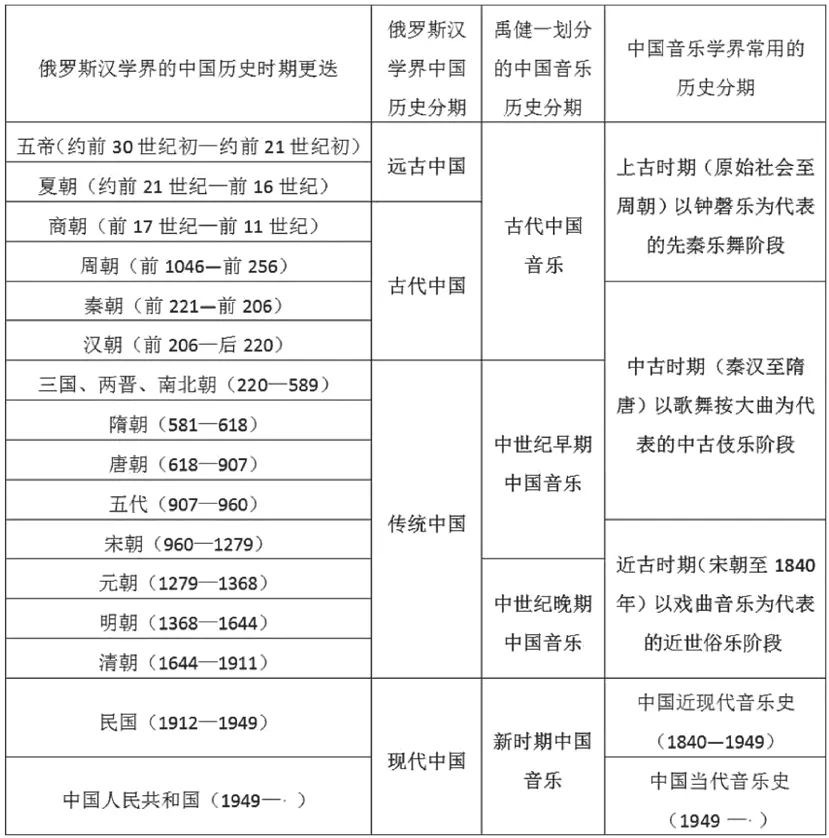

禹健一对中国音乐历史的分期与目前中国音乐学界的历史分期有明显不同,应该说他对历史分期的问题是非常慎重的。首先,他参考了俄罗斯汉学界整理的中国历史时期更迭以及普遍划分中国历史时期的方式,即将中国的历史分为远古中国、古代中国、传统中国和现代中国等四个时期。㊳同注③,С.440;C.22.其次,他参考了俄罗斯音乐学界对中国音乐历史的划分方式,主要是受到了罗曼·伊利奇·格鲁别尔(Роман Ильич Грубер)㊴罗曼·伊利奇·格鲁别尔(1895-1962),曾任莫斯科国立音乐学院外国音乐史教研室主任,他在俄罗斯创立了中国音乐研究、印度音乐研究、阿拉伯音乐研究、伊朗音乐研究等东方音乐学的分支。“不是根据中国音乐学界常用的朝代划分,而是从西方的角度来划分中国音乐史的阶段……将中国音乐文化放置在古代和中世纪文化的一部分”㊵Юнусова,В.Н.Изучение китайской музыки в России:к проблеме становления отечественной музыкальной синологии,Общество и государство в Китае,Т.XLIV.Ч.2 / Ред.колл.А.И.Кобзев и др.2014,С.781;С.788.观点的影响。最后,他结合中国音乐文化形成与发展的特殊性,提出自己独特的中国音乐历史分期的划分方式(见表1)。他认为,中国“古代音乐时期”是中国音乐的形成时期,中国“中世纪前期音乐”是异域音乐传入时期和中国音乐兴盛初期,中国“中世纪后期音乐”是中国音乐的成熟期,“新时期音乐”则标志着中国音乐进入了新的历史发展阶段。显然,这种历史分期具有强烈的西方文化视角,目的是便于俄罗斯人通过中西文化横向比较来了解中国音乐的历史。然而,中国历史上并没有“中世纪”的概念,这种分期方式容易引起中国学界的困惑,同时也抹杀了中国历史的独特发展轨迹。由此可见,禹健一的研究还是基于俄罗斯视角对中国音乐的观察、思考与想象。

表1 中国音乐历史分期对照

(二)中国音乐在俄罗斯传播存在的问题

俄罗斯研究中国音乐的历史可以追溯到20世纪初,学者维奥莱塔·尤努索娃(Виолетта Юнусова)认为“(如今)中国音乐研究是(俄罗斯)现代东方音乐研究成果最为丰富的领域之一。在其发展过程中显现出一种明显的趋势,即从第一阶段的介绍性著作转向现阶段对中国音乐的理论、历史、文化、民族音乐等问题的研究”㊶Юнусова,В.Н.Изучение китайской музыки в России:к проблеме становления отечественной музыкальной синологии,Общество и государство в Китае,Т.XLIV.Ч.2 / Ред.колл.А.И.Кобзев и др.2014,С.781;С.788.。很多当代俄罗斯学者研究中国音乐已经取得了一定的成果,但仍然存在缺乏体系化和前沿性突破等问题,究其原因如下:

第一,中俄两国关于中国音乐研究成果的学术交流不畅。以禹健一为例,他在研究过程中使用的参考文献非常广泛,涉及俄文(142)、中文(6)、韩文(53)、日文(8)、英文(5)等五种语言共计214种文献,但主要的参考文献还是俄文和韩文,中文文献仅有《中国音乐史纲》等6种㊷禹健一参考的中文文献:1.杨荫浏:《中国音乐史纲》,台北:乐韵出版社,1989年;2.赵会生:《中国古代音乐史纲要》,长春:长春出版社,2000年;3.丁善德主编:《上海音乐学院简史1927-1987》,上海:上海音乐学院出版社,1987年;4.李祥霆:《古琴即兴演奏艺术》,《唐人诗意·李祥霆琴与箫即兴演奏作品集》,北京:中国科学文化音像出版社,2002年;5.刘东升主编:《中国乐器图鉴》,济南:山东教育出版社,1992年;6.居其宏:《新中国音乐史(1949-2000)》,长沙:湖南美术出版社,2002年。,明显缺乏21世纪以后的,尤其是论文类的新成果。禹健一获取中文文献的主要渠道来自于跟随其学习的中国留学生,他既没有机会到中国参加学术活动,在俄罗斯也无法与中国专家一起讨论学术问题(这种现象具有普遍性),这就造成中国学界很多新材料与新观点无法体现在他的研究中,其论著的学术材料和观点相对陈旧。比如,关于乐府建立的时间以及雅乐发展阶段的界定。他认为乐府的创建时间是汉武帝时期,“公元前112年创建的乐府曾收集民间音乐并将其分类”㊸同注⑪,C.145.。但是目前中国学界通过1976年和2000年的两次考古发现,确认乐府创建于秦朝,汉武帝时对“乐府”机构有可能进行了具有历史影响的大规模扩建。㊹参见刘再生:《中国音乐史简明教程》,上海:上海音乐学院出版社,2006年,第40页。两次考古发现分别是1976年临潼秦始皇陵附近出土一枚“钮钟”,刻有铭文“乐府”二字;2000年在西安郊县秦遗址中出土封泥中刻有“乐府丞印”“左乐丞印”等。另外,禹健一认为雅乐的“发展巅峰处于中国的唐代(618-907)和宋代(960—1279)”㊺同注③,C.181;C.299–300.,指出中国雅乐发展始于周朝(公元前11世纪—前3世纪),在汉朝(公元前206—公元220)得以系统化,并在唐朝达到发展的巅峰。㊻同注③,C.181;C.299–300.然而,中国学界却有着不同的观点。在杨荫浏先生《中国古代音乐史稿》中,指出中国古代雅乐的三次高峰,即西周、宋朝、清朝。㊼参见杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,北京:人民音乐出版社,1981年。在这些观点异同的背后,不仅折射出中俄两国学者对于中国音乐文化内涵的不同理解,也反映出由于学术交流不畅,导致两国音乐界有很多学术前沿的成果和观点无法交流。

第二,中国音乐研究成果在俄罗斯的传播广度不足。一方面,俄罗斯学者关于中国音乐文化的研究成果出版发行量极其有限。据学者М.В.叶西波娃(М.В.Есипова)的统计,С.奥博拉兹措夫(С.Образцов)的《中国民族戏剧》于1957年出版,发行量为10000册;由И.З.阿连德尔(И.З.Алендер)主编的《中国乐器概要图解》于1958年出版,发行量为1500册;В.Ф.索罗金(В.Ф.Сорокин)的《13—14世纪中国古典戏曲》于1979年出版,发行量为3500册;21世纪,有关中国音乐和戏曲的出版物发行量通常不超过500册。㊽Есипова,М.В.Об особенностях изучения китайской музыки в России в XXI веке,Художественная культура,2017,3 (21),Электронное периодическое рецензируемое научное издание ГИИ.ISSN:2226-0072.另一方面,我国国内研究中国音乐的优秀成果被翻译成俄语出版的更是凤毛麟角,这就导致俄罗斯学者的参考资料明显缺乏中国国内专业和前沿的研究成果。造成这一现象的原因很多,但中俄音乐学界互通有限、交流不充分是不可回避的问题。

第三,中国音乐文化在俄罗斯教育领域的传播深度不够。随着中俄文化交流日趋深入,俄罗斯青年逐渐形成了一种“中国文化热”的现象,但中国音乐文化至今还未真正进入俄罗斯的教育体系。目前俄罗斯高校(包括音乐院校)没有单独开设“中国音乐”类课程,通常将中国音乐仅作为“民族音乐学”课程中“东方音乐”的一部分。由于课时和内容所限,尽管俄罗斯学生已经开始对中国音乐有所了解,但与深入地、与时俱进地理解和认知中国音乐文化还存在巨大的差距。此外,中俄两国年度双向留学交流人员超过10.4万,但大批赴俄的中国留学生没有机会系统地学习中国音乐,因而明显缺乏中华优秀音乐文化的熏陶和素养。

余论

俄罗斯音乐家禹健一通过东西方文化视角的诠释维度研究中国音乐,为推动中国音乐文化在俄罗斯的传播做出了卓越贡献。通过对禹健一中国音乐研究学术思想的反思,我们认识到,中国音乐在俄罗斯的传播与推广还存在广度和深度不足等问题。笔者认为,要提升中国音乐文化的国际地位、加强中国音乐在俄罗斯的推广力度,还必须拓宽和创新其传播的渠道与策略。首先,强化以国际视野探讨中国音乐文化的观念,进一步阐发与弘扬中华音乐文化的世界意义。深入了解中国音乐在俄罗斯的传播和认知历程以及研究成果,对其进行学术反思,以拓宽我们的学术视野与思想空间。同时加强中俄两国学界关于中国音乐文化研究的交流与合作,搭建各种学术对话以及合作研究的平台,及时传递中俄双方的新成果、新材料、新动态。其次,克服中国音乐文化在俄罗斯传播的“语言障碍”,加大中国音乐文化研究成果外译的力度。将国内优秀的中国音乐研究成果翻译成俄文出版,有助于加深俄罗斯学界和民众对中国音乐文化内涵的理解与认同。再次,积极推动俄罗斯的音乐院校、孔子学院和设有汉学专业或汉语课程的学校建设“中国音乐”类课程,并且建设一批优秀的中国音乐文化数字化课程(中俄双语),在目前中俄已经成立的12个同类大学联盟、所覆盖的636所学校以及中俄合作办学项目中实现优质在线教育资源共享。复次,由中国和俄罗斯的一流音乐院校牵头成立“中国音乐中心”,利用“互联网+”、人工智能等现代科技手段,建设中国音乐文化资源数据库。数据库语言建设为中俄英三语,并搭载智能翻译系统,用户可以选择不同语言版本。通过合作共享的方式向俄罗斯的学校和图书馆等机构开放,构建多层次、全方位的中国音乐文化网络传播推广体系。最后,中俄互办“音乐文化”国家级主题年以及举办中俄音乐文化论坛、中俄音乐节、中俄音乐比赛等活动。把握好中国音乐文化在俄罗斯传播的良好契机,优化传播资源,丰富传播途径,做好宣传报道,增进中俄两国人民友谊。总之,我们还需要进一步挖掘中国优秀传统音乐文化的当代价值,积极拓宽交流渠道,创新推进国际传播,逐渐形成可复制可推广的模式,在俄罗斯等“一带一路”沿线国家大力弘扬中国音乐文化,进一步提升中华文化影响力,推动文明的交流互鉴,促进世界音乐文化繁荣发展。