从官品到俸秩:关于唐五代县之等第的考察

2021-07-21罗凯

罗 凯

(四川大学历史文化学院,四川成都 610207)

关于唐代县的等第,学界已有许多研究(1)王寿南:《论唐代的县令》,《政治大学学报》1972年第25期;周振鹤:《赤、畿、望、紧、上、中、下——行政区划和地方行政组织的等第变化》,《中国地方行政制度史》,上海人民出版社2005年版,第308—332页;翁俊雄:《唐代的州县等级制度》,《北京师范学院学报(社会科学版)》1991年第1期;赖青寿:《唐代州县等第稽考》,《中国历史地理论丛》1995年第2辑;陈志坚:《唐代州郡制度研究》,上海古籍出版社2005年版,第2—10页;赖瑞和:《唐代基层文官》,中华书局2008年版,第101—107页;齐子通:《次赤、次畿县的成立与唐宋府制变迁》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,上海古籍出版社2015年版,第247—276页。,基本厘清了其大致情况:唐前期县分六等——赤、畿、上、中、中下、下,唐后期县分十等——赤、次赤、畿、次畿、望、紧、上、中、中下、下;若以户口为标准,则自始至终只有上、中、中下、下四等。可是,六等县是如何演变成十等的?为何唐宋时人往往会说唐后期是七等县制?紧接着唐后期的五代是什么情况?唐五代县的等第在中国县制史上又有什么特征?这些问题都尚待解答。

一、一度消失的是下县而非中下县

《通典·职官·县令》和《同州韩城县西尉厅壁记》等史料论及唐代的县,皆云赤畿望紧上中下七等,没有中下县。《通典》云:

大唐县有赤(三府共有六县)、畿(八十二)、望(七十八)、紧(百一十一)、上(四百四十六)、中(二百九十六)、下(五百五十四)七等之差(京、都(2)“京都”宜顿开。所治为赤县,京之旁邑为畿县。其余则以户口多少、资地美恶为差)。凡一千五百七十三县,令各一人。(3)〔唐〕 杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三三《职官一五》,中华书局1988年版,第919—920页。

《同州韩城县西尉厅壁记》载:

我唐极天启宇,穷地辟土,列县出于五千,分为七等:第一曰赤,次赤曰畿,曰望,曰紧,次紧曰上,次上曰中,次中曰下。赤县仅二十,万年为之最;畿县仅于百,渭南为之最;望县出于百,郑县为之最;紧县出于百,夏阳为之最;上县仅三百,韩城为之最。(4)〔唐〕 欧阳詹:《同州韩城县西尉厅壁记》,《文苑英华》卷八〇六,中华书局1966年版,第4259—4260页。

但是,在《唐六典》《旧唐书·职官志》及《新唐书·百官志》中,都明确记载了中下县这一等级,《本钱簿》(5)参见吴震:《敦煌石室写本唐天宝初年〈郡县公廨本钱簿〉校注并跋》,《文史》第13辑,中华书局1982年版,第89—146页;《文史》第14辑,第67—112页。《元和郡县图志》及《新唐书·地理志》等史籍中,中下县更历历可数,怎么会出现这种情况呢?

事实上,与杜佑、欧阳詹等人的说法相反,唐朝曾一度取消过下县,而非中下县。《旧唐书·职官志》载“永泰二年官品”,其从七品下的“诸州下县令”,注曰:“天宝五载,一切为中下县。”(6)《旧唐书》卷四二《职官志一》,中华书局1975年版,第1799页。即在该年,曾将所有下县,全部提升为中下县,于是唐朝一度没有下县。

天宝五载(746)事实上裁撤下县,《通典·职官·总论县佐》中也有佐证。杜氏记述唐代县尉员数,在赤县之外,提到了上县、中县和中下县,但没有提及下县(7)〔唐〕 杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三三《职官一五》,第922页。,恐非缺漏,而是彼时确无下县。

唐后期何时复置下县,目前无可考。但在《元和郡县图志》《新唐书·地理志》中,确实存在着大量下县。《旧唐书·职官志》所谓的“永泰二年官品”中既列有下县,也列有中下县,亦未注何时废中下县或废下县,似乎说明在永泰二年(766),二者在制度上是并存的。(8)当然也有一种可能:永泰二年的修史者并没有修改有关中下县和下县的内容。因为四品以下,天宝后期至永泰二年的许多职官改易,都没有在《旧唐书·职官志·官品表》中反映出来。即永泰二年之前,唐朝已经重新恢复了下县。或许这只是至德二载(757)末至乾元元年(758)诸多制度变革中的一件。

可是,五代与宋初,又曾一度罢省下县:

周广顺三年十一月敕:“天下县邑,素有等差,年代既深,增损之不一。其中有户口虽众,地望则卑,地望虽高,户口至少,每至调集,不便铨衡。宜立成规,庶协公共。应天下州府及县,除赤县、畿县、次赤、次畿外,其余三千户已上为望县,二千户已上为紧县,一千户已上为上县,五百户已上为中县,不满五百户为中下县。选人资叙合入下县者,许入中下县。宜令所司据今年天下县户口数,定望、紧、上、中、下次第闻奏。”吏部格式:“据户部今年诸州府所管县户数目,合定为望县者六十四,紧县七十(9)《册府元龟》中作“七十二”,参见〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷六三四《铨选部·条制第六》,中华书局1960年版,第7608页。,上县一百二十四,中县六十五,下县(10)《册府元龟》中作“中下县”,参见〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷六三四《铨选部·条制第六》,第7608页。九十七。欲依所定,移报铨曹。”从之。(11)〔宋〕 王溥:《五代会要》卷二〇《量户口定州府等第》,上海古籍出版社1978年版,第325页。另可参见〔元〕 马端临:《文献通考》卷一〇《户口考一》,中华书局1986年版,第112页;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷六三四《铨选部·条制第六》,第7608页,然文辞多有不同;〔清〕 董诰等编:《全唐文》卷一二四《周太祖三》“命以天下县户口定望紧上中下次第敕”,中华书局1983年版,第1244页,无“吏部格式”以后文。

显然,后周广顺三年(953)亦罢省了下县。但是,从“宜令所司,据今年天下县户口数,定望、紧、上、中、下次第闻奏”来看,如果是诸县等第连称,为了语句通顺,人们往往会说“上中下”,而不会一个一个地说成“上、中、中下”。这种情况,到宋初亦然。

《宋史·太祖纪》载,建隆元年(960)十月“壬申,定县为望、紧、上、中、下,令三年一注”(12)《宋史》卷一《太祖纪一》,中华书局1977年版,第7页。。但《选举志》详载此事,则云:“旧制,畿内县赤、次赤;畿外三千户以上为望,二千户以上为紧,一千户以上为上,五百户以上为中,不满五百户为中下。有司请据诸道所具板图之数,升降天下县,以四千户以上为望,三千户以上为紧,二千户以上为上,千户以上为中,不满千户为中下。”(13)《宋史》卷一五八《选举志四·铨法上》,第3695页。“有司”以下,《续资治通鉴长编》所载更为详细,亦曰中下县,而非下县。(14)〔宋〕 李焘:《续资治通鉴长编》卷一《太祖·建隆元年》,中华书局2004年版,第26页。

这就意味着,后周广顺三年至宋初,畿外县分五等,虽云“望、紧、上、中、下”,其实“下县”正式的等第皆是“中下县”,只是笼统而言,说“望紧上中下”更通顺一些而已。回过头来看,天宝后期自然也是这种情况。

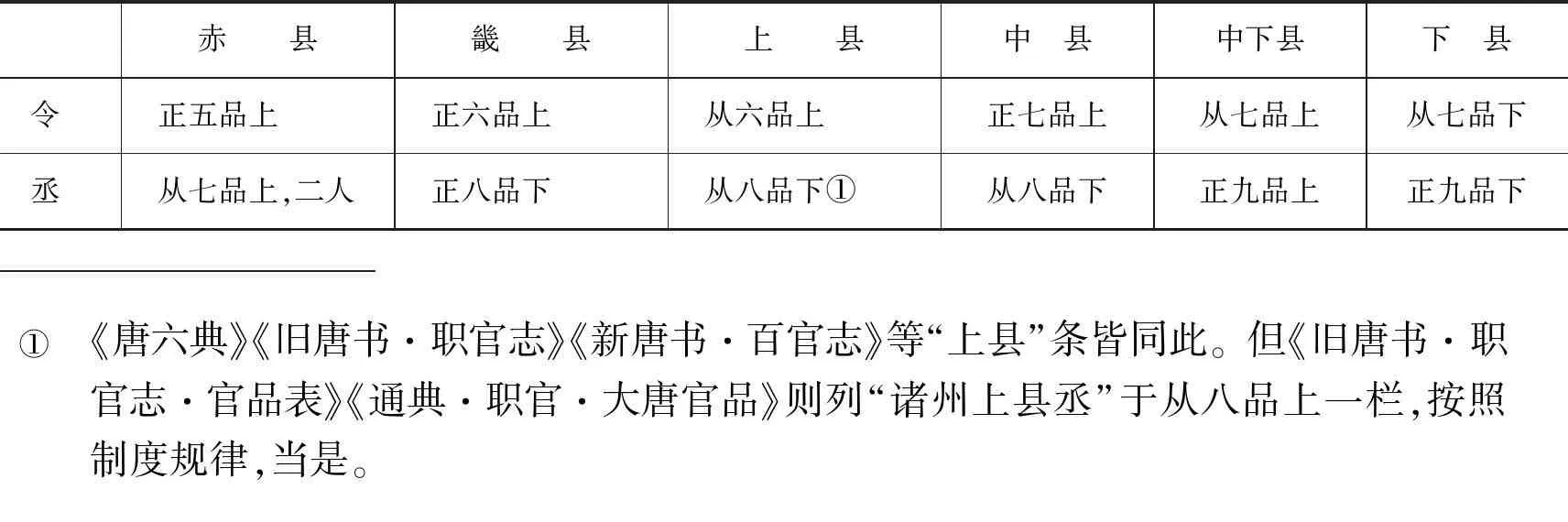

所以说,唐五代时期一度消失的都是下县,而非中下县。因为相对于下县来说,中下县的县令、县丞地位稍高一些(表1),“选人资叙,合入下县者,今许入中下县”,是对于地方基层官员的一种优待。而唐玄宗天宝五载将下县全部提升为中下县,更可能是一种盛世表象下的盲目乐观。因为就在两年前,原来应该缴纳中央太府寺的地方官阙员职钱,改由当郡支配。而安史之乱爆发前几个月,他还曾一次性给全国所有流内正员官加薪两成,同正员官也加薪一成。(15)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷九一《内外官料钱上》,上海古籍出版社2006年版,第1963—1964页;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇六《邦计部·俸禄第二》,第6072页。

表1 唐前期六等县的官员建制与县学生员额简表

续表

二、次赤县的产生

翁俊雄等学者注意到唐朝前后期县的等第变化,即从六等县到十等县,但对于其变化过程,则未能阐述清楚。从其论述来看,翁氏似乎认为开元年间(713—741)次赤县就已经出现了。(16)翁俊雄:《唐代的州县等级制度》,《北京师范学院学报(社会科学版)》1991年第1期。齐子通意识到次赤县的产生与府和陵县的关系,并将次赤县的产生定到唐宪宗元和(806—820)初年(17)齐子通:《次赤、次畿县的成立与唐宋府制变迁》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,第259—262页。,未免又过晚。实际上,唐代次赤县主要分为两类,一类是京兆府和河南府的部分县,一类是非京都之府的附郭县。要追寻其源头,也必须从这两条线索出发。

望、紧县和辅、雄、望、紧州制度,始创于唐玄宗开元四年(716),这从《唐会要》所载首批望县的设置时间可以确知。(18)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷七〇《州县分望道》,第1460—1469页。次赤县确实并非跟望、紧县同时出现。唐肃宗之前,赤县除了京兆、河南及太原三府附郭县外,还有奉先县,奉先当时并非次赤县,《唐六典》(19)〔唐〕 李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷三《尚书户部》,中华书局1992年版,第73页。按:“京城”当作“京县”。《旧唐书》(20)《旧唐书》卷八《玄宗纪上》,卷二五《礼仪志五》,卷三八《地理志一》,中华书局1975年版,第194、973、1398页。及《唐会要》(21)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷二〇《亲谒陵》,第464—465页;卷七〇《州县分望道》。等对此都有所记载,齐子通文于此辨析亦已甚明。

《册府元龟》对此也有简练而精到的概括:

唐制有赤县、畿县、望县、紧县、上县、中县、中下县、下县之差。赤令,其品正五。畿令,其品正六。上县令,其品从六。望、紧同之。中县令,其品正七。下县令,其品从七。其后又有次赤、次畿之名。(22)〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷七〇一《令长部·总序》,第8357页。

笔者同意齐氏的观点,次赤县并非唐玄宗在位时产生,也非唐肃宗刚开始设立凤翔府等后世所谓的“次府”时所设。实际上,次府的概念较晚才出现,次赤县也不是一蹴而就的。齐子通认为:“宪宗改皇陵属县为次赤县,此举为后世所沿袭,成为惯例。”(23)齐子通:《次赤、次畿县的成立与唐宋府制变迁》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,第261页。将次赤县的产生与皇帝陵县挂钩,并判定是唐宪宗将陵县降等,恐欠周全。至元和二年(807)云阳县成为赤县止,京兆府的赤县共有万年、长安、昭应、三原、醴泉、奉天、奉先、富平、云阳9个(赤县与次赤县的矛盾,下文详解,此处姑且从《唐会要》,一概以赤县视之),除了万年和长安这两个京县外,其余7个县成为赤县的先后顺序为:奉先、昭应、醴泉、奉天、富平、三原、云阳,而实际上直到唐朝末年,京兆府的赤县也只有这几个。元和二年以后京兆府没有新的赤县出现,主要原因是从宪宗到僖宗诸帝的陵墓,刚好都在三原到云阳这6个县范围内。但是,“奉陵寝”并非为赤县或次赤县的先决条件,且不言河中、成都等府的附郭县,单论京兆府诸赤县,奉天县之所以成为赤县,乃是因为“泾师之变”(24)黄永年:《“泾师之变”发微》,《唐史论丛》第2辑,陕西人民出版社1987年版,第163—201页。,德宗避祸,长期驻跸于此。《奉天录》载:“升奉天为赤县,给复五年;在县城者,给复十年;京城减收两税之半。即兴元元年(784)正月一日也。”(25)〔唐〕 赵元一撰,夏婧点校:《奉天录》卷二,中华书局2014年版,第48页。《旧唐书·德宗纪》亦曰:“兴元元年春正月癸酉朔,上在奉天行宫受朝贺,诏曰:‘……奉天升为赤县。’”(26)《旧唐书》卷一二《德宗纪上》,第339—340页。可见奉天有乾陵与它最初成为赤县并没有关系。但很可能正因为奉天有乾陵的存在,促使三原后来成为赤县。到贞元四年(788)富平因为代宗元陵升为赤县,这时候唐朝的先帝陵所在县,只有三原(高祖献陵所在)没有升格了。所以,在富平升为赤县的同时,三原也顺理成章地成了赤县。

齐子通文中历数诸赤县和次赤县,却独遗漏最特殊的昭应县。(27)齐子通:《次赤、次畿县的成立与唐宋府制变迁》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,第258页。安史之乱前,唐朝赤县除了三府附郭县和奉先县外,其实还有昭应县(会昌县)。成书于开元末期的《唐六典》载:“万年、长安、河南、洛阳、奉先、太原、晋阳,令各一人,正五品上。(……十七年巡陵,又以奉先同京县。)”(28)〔唐〕 李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》卷三〇《三府督护州县官吏》,第750页。反映开元二十五年制度的《通典·大唐官品》正五品上阶栏亦有“万年、长安、河南、洛阳、太原、晋阳、奉先县令”(29)〔唐〕 杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷四〇《职官二〇》,第1096页。,但《旧唐书·职官志一》正五品上阶栏在此七县外,还有会昌县,从七品上阶栏京县丞注文亦同。(30)《旧唐书》卷四二《职官志一》,第1794页。《旧唐书》所载这份官品令虽然号称是“永泰二年官品”,但经笔者考证,其底稿实际上应成于天宝六载(747)左右,永泰二年的修史者只是改动了其中极少的内容。(31)关于此点,非三言两语能够证明,限于本文主旨,此处不宜展开讨论,笔者拟另撰文详述。《唐会要》载:“天宝三载十二月五日,析新丰县,于会昌山令置会昌县。四载十月二十八日,以会昌为赤县,以薛融为县令。七载十二月一日,改会昌为昭应县,仍废新丰,隶入昭应,以薛伯连为县令。”(32)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷七〇《州县改置上》,第1471—1472页。这与《旧唐书·玄宗纪》所载相合:“(天宝四载十月)壬子,以会昌县为同京县。”(33)《旧唐书》卷九《玄宗纪下》,第219页。数年后,会昌县改名昭应县。《旧唐书·礼仪志四》云:“(天宝七载)十二月,以玄元皇帝见于朝元阁,改为降圣阁。改会昌县为昭应县,改会昌山为昭应山。封昭应山神为玄德公,立祠宇。”(34)《旧唐书》卷二四《礼仪志四》,第927页。两唐书《地理志》亦载会昌县改名昭应县,《新唐书·地理志》并记昭应县为次赤县。(35)《新唐书》卷三七《地理志一》,第962页。所以,虽然今本《元和郡县图志》中有关昭应县的具体内容已佚,但该县为次赤县应属无疑。会昌县成为赤县的主要原因,是因为温泉宫(天宝六载改名华清宫)的存在。并且,由于贞元四年后奉天县也被视为陵县,在元和时期乃至唐末京兆府所有的次赤县中,昭应县就成了唯一的非陵县。

所以,如果从陵县的角度而言,唐朝制度性的变革主要有两起。一是开元十七年(729)唐玄宗将桥陵所在的奉先县升为赤县,开陵县持续性为赤县之先河。(36)之所以要加“持续性”三个字,是因为陵县升为赤县,并非始于唐玄宗,武则天已经如此,只是不久被罢而已。《旧唐书》载:“咸阳……天授二年,则天以其母顺陵在其界,升为赤,神龙初复。”参见《旧唐书》卷三八《地理志一》,第1397页。二是贞元四年(788)唐德宗将当时所有的唐朝帝陵(37)不包括追尊、追谥皇帝之陵,如唐献祖建初陵、唐世祖兴宁陵、承天皇帝顺陵等。所在县均升为赤县,完成了陵县的赤县化。宪宗朝不过踵故事升云阳为赤县而已。所以,如果要将陵县从赤县降等为次赤县,德宗贞元四年比元和任一年份都更有必要性,何况还有昭应县这一个例外。

其实,在广德元年(763)五月一日升醴泉为赤县时,京兆府辖境内,京城外的赤县数量(3个)就比城内(2个)多了。而凤翔、成都、河中、江陵等府的倚郭县(按规制为8个,此时凤翔县或已省),也超过京兆、河南、太原等原三府的京县(6个)数目。

“物以稀为贵”,在等级制度森严的官僚体系中,尤其如此。所以一类官职的数量,往往决定其重要程度和地位高低。当赤县和府的数量越来越多,其珍贵程度就会大打折扣,一段时间后,分化也就难以避免。齐氏将次赤县的成立跟府的分化联系起来,具有合理性,但是对于诸府何时分化、究竟为何分化的论述,则有失偏颇。事实上,元和年间府制并无大的变化,府制真正剧变,还是发生在肃宗时期和代宗初年。

至德二载岁末,唐肃宗设置凤翔府和成都府,初置“五京”(38)《旧唐书》卷三八《地理志一》,第1402页。另可参见《旧唐书》卷一〇《肃宗纪》,第757页;〔宋〕 王溥:《唐会要》卷六八《诸府尹》,第1409页;《新唐书》卷六《肃宗纪》,第159页;《资治通鉴》卷二二〇《唐纪三六》,中华书局1956年版,第7046页;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷一四《帝王部·都邑第二》,第159页,卷八七《帝王部·赦宥第六》,第1034页。之时,如齐氏所言,制度上应该是没有次赤县的。乾元三年(760)三月复置河中府,“其州县官吏所置,同京兆、河南二府”(39)《旧唐书》卷一〇《肃宗纪》,第258页。,依然如此。该年,亦即上元元年(674)的九月二十一日,京兆府、河南府、太原府、凤翔府等停中京、东京、北京、西京之号。(40)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷六八《诸府尹》,第1407、1409页,卷七〇《州县改置上》,第1471页。《旧唐书·地理志一》“凤翔府”叙文所谓“宝应元年,并凤翔县入天兴县,后罢京名”(第1402页),“后罢京名”四个字,当出于后晋史官之笔,非唐《国史》旧文。“九月壬寅,诏曰:‘……唐虞之代,肇有九州。王者所都,文无异制。其京兆府、河南府、太原府三京之号宜停,其凤翔先为西京,亦宜准此。’”(41)〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷八七《帝王部·赦宥第六》,第1042—1043页,卷一四《帝王部·都邑第二》,第159页。这可能是一个制度变革的契机。半月之前,荆州大都督府改为江陵府,取代原南京成都府,号为南都(42)笔者颇疑“南都”为“南京”之讹。《旧唐书》卷一〇《肃宗纪》曰:“九月甲午,以荆州为南都,州曰江陵府,官吏制置同京兆。其蜀郡先为南京,宜复为蜀郡。”蜀郡为天宝、至德年间之称,即便要恢复旧称,按照此时的制度,也该称益州。《册府元龟》卷一四《帝王部·都邑二》(第159页)载:“上元元年九月,诏荆州大都督府宜改为江陵府,仍为南都。江陵县为赤县,诸县为畿县,长史为尹,司马为少尹,余官属名位并同京兆府,及京畿赤县并依旧。”正如齐子通已经指出的,此诏只提江陵县为赤县,没有提及另一个附郭县长宁县,且设立江陵府的诏书中,出现“及京畿赤县并依旧”,不但文意费解,亦不合时宜。故此两件文献恐均非照抄原文,而有后世撰史者之改写。更关键的地方在于,此时除了河中府之外,诸府皆为“京”,而非“都”。诸府“建都”,则要到肃宗元年建卯月了。《新唐书》卷四〇《地理志四》(第1027页)云:“肃宗上元元年号南都,为府。二年罢都,是年又号南都。”上元二年又号南都,显然与诸史所记“肃宗元年建卯月”置南都不符,上元二年罢都等说法恐亦成疑。,虽然时间很短,但很可能也在这次“停号”之列。京兆府“上元二年复曰西京”(43)《新唐书》卷三七《地理志一》,第961页。,虽名为西京,但因为东京等号已停,所以京兆府事实上就从“首都”,变成了唯一的“京城”,其他诸府,在制度上也就没有了与京兆府相提并论的资格,其附郭县很可能也就不再是跟万年、长安一样的赤县了。

一年多后,“元年建卯月一日”,肃宗又有六都之建,河南府、太原府、凤翔府、江陵府、河中府又成了东都、北都、西都、南都、中都,京兆府则改称上都。“元年建卯月,诏曰:‘五都之号,其来自久。宜以京兆府为上都,河南府为东都,凤翔府为西都,江陵府为南都,太原府为北都。’”(44)〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷一四《帝王部·都邑第二》,第159页,卷八七《帝王部·赦宥第六》,第1044页;〔宋〕 李昉等:《太平御览》卷一一二《皇王部三七·唐肃宗宣皇帝》,中华书局1960年版,第540页;《新唐书》卷六《肃宗纪》,中华书局1975年版,第165页。虽然诏书只言五都,但《唐会要》云河中府“元年建卯月一日,号为中都”(45)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷六八《诸府尹》,第1410页。,《旧唐书》亦言“元年建卯月,又为中都”(46)《旧唐书》卷三九《地理志二》,第1470页。。河中府此时为中都,亦可从京兆府称“上都”得到印证。因为此前五京之时,京兆府称“中京”,若此时仅有五都,那么京兆府称“中都”即可。应该是中都之号给了河中府,故京兆府才称“上都”。

但是,六都与五京之制一样,维持的时间也很短。大历五年(770)八月,宰臣元载又上疏请于河中府置中都,未成。(47)《旧唐书》卷一一《代宗纪》,第297页,卷一一八《元载传》,第3411页;《新唐书》卷一四五《元载传》,第4712页。显而易见,大历五年以前,河中府已经不是中都了,否则元载没有必要多此一举。此前,宝应元年(762)或永泰元年(765)(48)《旧唐书》卷三八《地理志一》(第1402页)、《新唐书》卷三七《地理志一》(第966页)皆作宝应元年,《唐会要》卷七〇《州县改置上》亦曰(第1473页):“雍县。至德二载八月二十一日,改为凤翔县。宝应元年十二月废,并入天兴县。”唯《旧唐书》卷一一《代宗纪》则曰(第278页):“(永泰元年正月)癸丑,罢岐州之凤翔县,并入天兴县。”,凤翔府双附郭县之一的凤翔县被省。唐代京府有双附郭县的规制,此点齐氏已论述甚详(49)齐子通:《次赤、次畿县的成立与唐宋府制变迁》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,第253页。,兹不赘言。既然凤翔府只有一个附郭县,显然说明彼时凤翔府不再是西都,《新唐书·地理志》亦谓“(肃宗)元年曰西都,未几复罢都”(50)《新唐书》卷三七《地理志一》,第966页。。类似的情况,大历六年在江陵府亦曾发生,长宁县被撤,并入枝江县(51)《新唐书》卷四〇《地理志四》,第1028页;〔宋〕 王溥:《唐会要》卷七一《州县改置下》,第1498页。,而枝江县在《新唐书·地理志》中,不过是次畿县而已(52)《新唐书》卷四〇《地理志四》,第1028页。。事实上,江陵府在此之前也早已经罢都,《新唐书·地理志》即言:“……又号南都。寻罢都。”(53)《新唐书》卷四〇《地理志四》,第1027页。

并且,史籍中找不到任何有关凤翔、江陵、河中等府牧,或西都、南都、中都留守的记载,也说明《新唐书·百官志》的说法是正确的(54)《新唐书》卷四九下《百官志四下》,第1311页。,此三府要么比京兆、河南、太原等原三府低一等,所以没有设留守、府牧的权限;要么六都之制为时甚短,所以没有来得及设置相应的官职,或没有留下相关记录。至于凤翔等三府的“都”号,是同时撤销,还是逐一撤销的,囿于史料,今天已无法得知。

总之,上元元年九月停京兆府之外的诸“京”之号,宝应元年或之后不久停凤翔、江陵、河中三府“都”号,都使凤翔等府的实际权力及名义地位皆次于京兆等原三府,其附郭县地位自然亦相形见绌。从制度的延续性来讲,凤翔等府的“都”号被废,应该是唐后期次赤县与次畿县产生的直接原因。广德元年与宝应元年仅一年之差,与永泰元年亦只相隔一年,所以,无论是从陵县的角度,还是从诸府分化的角度来看,次赤县制度更有可能确立于代宗初期。

事实上,“次赤”县在传世文献中首次出现,并非齐氏认为的唐宪宗元和二年(55)⑤ 〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷六三一《铨选部·条制第三》,第7562页。,而应不晚于唐德宗贞元六年(790)。《唐会要》载:“贞元六年十二月二日敕:‘刺史、县令,以四考为限,赤令既是常参官,不在四考限。次赤令既同京官,宜以三考为限。’”即为明证。(56)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷六九“丞簿尉”,第1447页。

三、赤县的广义与狭义

既然肃宗上元元年或代宗初期就很可能产生了次赤县乃至次畿县,为何直到唐德宗贞元六年,传世文献中才出现“次赤县”的名号呢?窃以为其因有三。其一是文献不足征。现在能看到的唐代史料,毕竟是一千多年大浪淘沙后幸存的孑遗。其二是“次赤县”之前不一定就叫作“次赤县”,而是其他同等含义的名称。关于这一点后文再论,此处暂且不表。其三,“赤县”与“次赤县”之间的关系,这与赤县的广义和狭义有关。

齐子通根据《册府元龟》的记载,认定宪宗元和二年五月已有次赤县存在。⑤但同年十月,云阳县升为赤县(57)《唐会要》卷七〇《州县分望道》,第1459页。,而在数年后成书的《元和郡县图志》中,该县又被标作“次赤”(58)〔唐〕 李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷一《关内道一》,中华书局1983年版,第10页。。齐氏断定“这一变化只能发生在元和二年至元和八年之间”(59)齐子通:《次赤、次畿县的成立与唐宋府制变迁》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,第261页。,但既然元和二年五月已有次赤县制度,陵县又属于次赤县,何以当年十月云阳县先是升为赤县,几年后又降为次赤县?

此外,河南府缑氏县,《元和郡县图志》《新唐书·地理志》皆为次赤县,似乎元和年间缑氏已是次赤县了。齐子通推测“缑氏县是孝敬皇帝(李弘)恭陵所在,或与此相关”(60)齐子通:《次赤、次畿县的成立与唐宋府制变迁》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》第31辑,第261页。,不失为一种解释。但如果此推论成立,那么同为追谥皇帝的承天皇帝李倓,其顺陵所在的咸阳县(61)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷二一“诸陵杂录”,第485页;《新唐书》卷三七《地理志一》,第962页;《资治通鉴》卷二二四《唐纪四〇》,第7200页。,岂非也应成为次赤县?何况咸阳还有唐世祖李昺的兴宁陵(62)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷一《帝号上》,第1—2页;《新唐书》卷三七《地理志一》,第962页;《资治通鉴》卷二〇四《唐纪二〇》,第6471页。,若要成为次赤县,难道不比缑氏更有资格?但在《元和郡县图志》《新唐书·地理志》中,咸阳只是普通的畿县而已(63)〔唐〕 李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷一《关内道一》,第12页;《新唐书》卷三七《地理志一》,第962页。。

还应注意的是,缑氏县在《元和郡县图志》河南府诸县中,排在第四,前两位的洛阳和河南县均是赤县,第三的偃师县只是普通的畿县,缑氏之后的诸县也均为畿县。成都、河中等府,均是先列次赤县,然后次畿县。再看京兆府诸县的次序,也是非常规整的,前两位的万年、长安为赤县,然后从昭应到云阳7个县均为次赤县,后面的县则皆是畿县。不仅如此,诸次赤县的排列,也很有讲究。三原县是高祖献陵所在,醴泉县是太宗昭陵及肃宗建陵所在,奉天有高宗乾陵,奉先有睿宗桥陵、玄宗泰陵,富平有中宗定陵、代宗元陵、顺宗丰陵,云阳有德宗崇陵。基本上是按照帝系先后顺序排列的,只有中宗和睿宗似乎稍有差池,论年龄和在位时间,中宗在睿宗之前,奉先县和富平县的位置似乎应互换才是。但是,中宗于玄宗一系而言,毕竟是伯父,从大礼而言,自然该是睿宗优先。若从世系来讲,唐高宗、睿宗至宪宗,是一脉相承的,中宗只是“旁支”。因此《元和郡县图志》所载各县顺序,才符合唐朝官方次第。所以缑氏县的“次赤”,与《元和郡县图志》的体例不合。

而且,如果元和时期缑氏已经是次赤县,那么唐末天祐二年(905)就不会又升为赤县了。《旧唐书·哀帝纪》载:“(天祐二年四月)壬辰,敕河南府缑氏县令宜兼充和陵台令,仍升为赤县。”(64)《旧唐书》卷二〇下《哀帝纪》,第791页。《册府元龟》亦同。(65)〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷三一《帝王部·奉先第四》,第335页。《唐会要》亦载:“新升赤县。河南府缑氏县。天祐二年四月四日升,以奉昭宗和陵故也。”(66)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷七〇《州县分望道》,第1461页。但在一般认为断限为唐末(67)《新唐书·地理志》体例虽然较之《旧唐书·地理志》更“纯”,但也存在很多为例不纯的地方,限于本文主旨,此处从略。的《新唐书·地理志》中,缑氏县却被标作次赤县。

对于诸多文献记载中关于次赤县和赤县的矛盾,王寿南的观点值得重视:“次赤县和次畿县可能分别属于赤县和畿县,望县和紧县则同为上县。”(68)王寿南:《论唐代的县令》,《政治大学学报》1972年第25期,第179页。这应该是比较符合实情的推断。进而可以认为,唐后期的赤县有广义和狭义之分。狭义的赤县,大多数时候仅指万年、洛阳等6县。广义的赤县,则如欧阳詹所言,约有20个,6县之外,还包括奉先、成都等县。

也就是说,云阳、缑氏以及其他类似的所谓赤县,并非比次赤县高一级,而应该属于广义的赤县——包括次赤县和狭义的赤县,所以在不同的记载中,这些赤县就又成了次赤县。这就是为什么明明最迟贞元六年已经有了次赤县的存在,但在贞元后期的《通典》《同州韩城县西尉厅壁记》等文献中,仍不曾提及的原因。

赤县与次赤县、畿县与次畿县、中下县与下县,在唐后期至宋代人看来,或许就是一个大等第中的两个小等第,有点类似于河西道与陇右道之间的关系。严格来讲,他们是两个等第或两个道,但笼统地视为一个,亦无不可。河西道乃从陇右道分出(69)《旧唐书》卷四〇《地理志三》,第1639页。另可参见严耕望:《景云十三道与开元十六道》,《严耕望史学论文选集》,中华书局2006年版,第167—174页(初刊于《纪念董作宾董同龢两先生论文集》上册,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第36本,1964年;又刊于《严耕望史学论文集》,上海古籍出版社2007年版,第661—670页);罗凯:《唐十道演化新论》,《中国历史地理论丛》2012年第1辑;王双怀、王昊斐:《唐代“河西道”述论》,《唐史论丛》第22辑,三秦出版社2016年版,第220—232页。,当举十道地理时,既可严格说十个道,则河西道被包含在陇右道中;也可泛称十道,则陇右道与河西道并列,为十三道或十五部、十六部之一。次赤县亦自赤县分出,在七等县的语境下,次赤县即被包括在赤县范围内;但说十等县时,则次赤县与赤县并列,即分为两等。二者之关系,跟地理学概念中“亚区”与大区域的关系颇为类似。所以唐代文献中的赤县,究竟是广义还是狭义,如果没有限定语,前后文所指也不明确的话,其实是不易明白的。

唐后期所有的陵县,自有次赤县的概念起,应该都是广义的赤县、狭义的次赤县。缑氏县既然以奉昭宗和陵而为赤县,元和年间就不应该是次赤县,而仅仅是畿县。《元和郡县图志》的“次赤”,很可能是被后世传抄者窜改的。在明确记载有次赤县的元和二年五月以后,都还有不少次赤县和赤县混用的情况,那么显然不能用现存史料中最早出现次赤县的时间,机械地判定次赤县制度直到彼时才产生。此外,次赤县和次畿县官员相对于赤县和畿县,在官品上应该并无区别,如河中等府“官属名位并同京兆府”(70)〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷一四《帝王部·都邑二》,第159页。。中下县和下县的情况,则与此不同,二者在不少方面均有细微的差别(表1)。

因此,杜佑在《选举典》中说:“初州县混同,无等级之差,凡所拜授,或自大而迁小,或始近而后远,无有定制。其后选人既多,叙用不给,遂累增郡县等级之差,(郡自辅至下凡八等,县自赤至下凡八等。)……”(71)〔唐〕 杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷一五《选举三》,第362页。“县自赤至下凡八等”,当即赤、畿、望、紧、上、中、中下、下,与前引《册府元龟·令长部·总序》所言一致。除了一度废除下县外,这才是唐朝开元四年以后的常态,即便后来有次赤县和次畿县的细分,但二者广义上也属于赤县和畿县之列。

四、俸秩与中晚唐五代县的等第

齐子通认为次赤、次畿县的成立,迟至宪宗元和初年,除了对诸府的分化历程认识不够,还有两点没有注意到。一是贞元二年(786)的“鴘赤令”:

其年(贞元二年)五月,吏部奏:“伏准贞元元年七月二十五日敕:诸州府及京五品已上官,停使下郎官、御史等,宜付所司,作条件闻奏者。……太原、河中、凤翔、江陵、成都、兴元府少尹,赤令,及京兆鴘赤令,中、下州刺史,诸使下停减郎官、御史等停官,当年并听集。……贞元元年十二月已前离任者,一切听集。并六府少尹、鴘赤令,并不在试例……”(72)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷七四《选部上·吏曹条例》,第1599—1600页,部分标点有改动;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷六三〇《铨选部·条制第二》,第7557—7558页。

《新唐书·食货志》亦载有“鴘赤县令”(73)《新唐书》卷五五《食货志五》,第1403页。。胡三省注《通鉴》,引《新唐书·食货志》,并说:“鴘赤,字义不可晓,盖次赤也。”(74)《资治通鉴》卷二二五《唐纪四一》,中华书局1956年版,第7246页。关于“鴘”,《酉阳杂俎》卷二十《肉攫部》有详说。(75)〔唐〕 段成式撰,许逸民校笺:《酉阳杂俎校笺·前集卷二〇·肉攫部》,中华书局2015年版,第1445—1447页。《康熙字典》引《集韵》释“鴘”曰:“鹰隼二岁,色赤。”(76)〔清〕 张玉书等编纂:《康熙字典》,汉语大词典出版社2002年版,第1484页。引申开来,鴘赤即次赤,为赤县中的第二等。这说明,最迟贞元二年已有次赤县的建制了。

二是大历十二年(777)京兆府县官员的制俸情况:

大历十二年四月二十八日,度支奏:“加给京百司文武官及京兆府县官每月料钱等,具件如后:……京兆及诸府尹,(各八十贯文。)少尹,两县令,(各五十贯文。)奉先、昭应、醴泉等县令,司录,(各四十五贯文。)畿令,(各四十贯文。)判司,两县丞,(各三十五贯文。)两县簿、尉,奉先等县丞,(各三十贯文。)奉先等主簿、尉,诸畿令(77)“令”当作“丞”。,(各二十五贯文。)畿簿、尉,(各二十贯文。)参军、文学、博士、录事。(各一十贯文。)……”(78)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷九一《内外官料钱上》,第1964—1967页,部分标点有改动;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇六《邦计部·俸禄第二》,第6074—6075页。

其年五月,中书(79)上海古籍出版社标点本“中书”后有顿号,误,宜删。门下奏:“……县令四十贯,丞三十贯,簿、尉各二十贯。右谨具条件如前。其旧准令月俸、杂料、纸笔、执衣、白直,但纳资课等色,并在此数内。其七府准四月二十八日敕文不该者,并请依京兆府例处分。其中州、中县已下三分减一分。……”(80)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷九一《内外官料钱上》,第1967—1968页;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇六《邦计部·俸禄第二》,第6075—6076页。

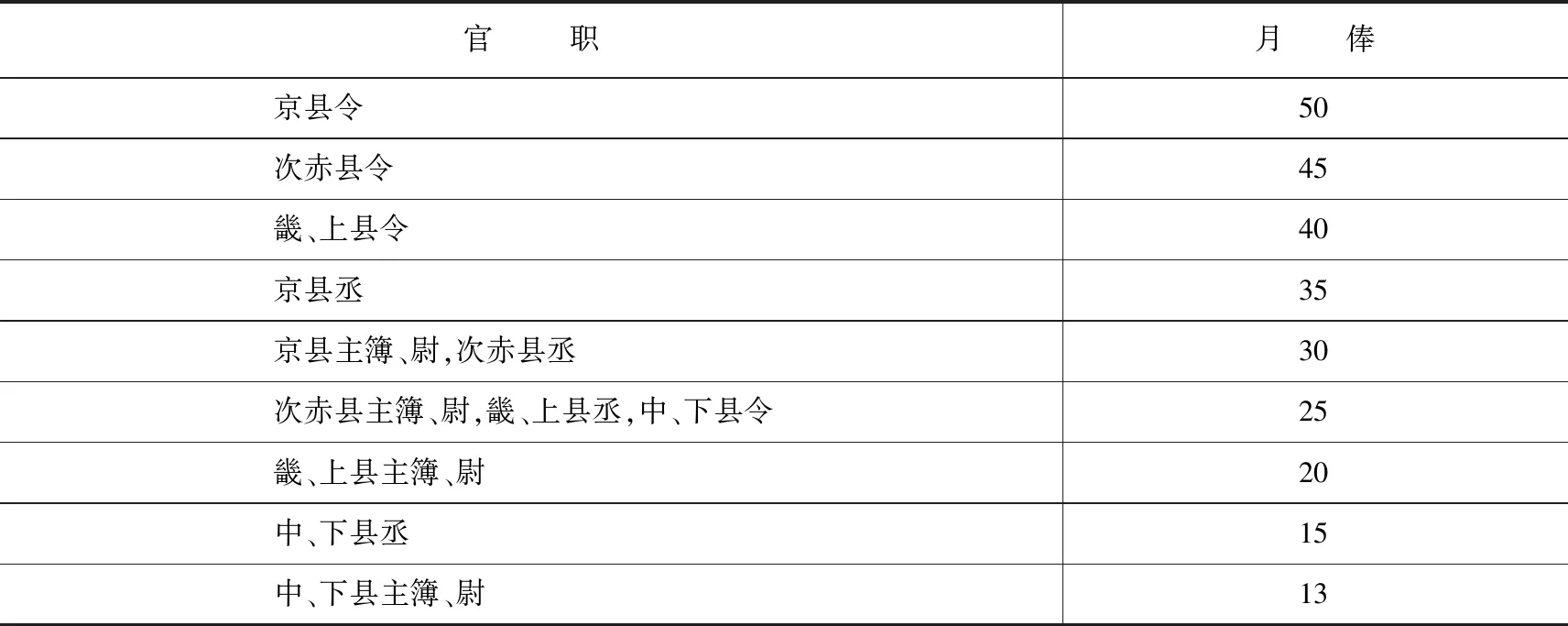

此处的奉先、昭应、醴泉等县令,在《新唐书·食货志》中作“鴘赤县令”(81)《新唐书》卷五五《食货志五》,第1403页。该志宣称其所载是会昌年间的俸制,实则是将不同时期、不同类型的俸料钱,汇拢到一起,只不过其中的节度使及僚属俸钱是会昌六年的而已,州县官员俸钱皆是大历十二年之数。。两县令各五十贯文,奉先、昭应、醴泉等县令各四十五贯文,畿县各四十贯文,三者构成了赤县令、鴘赤县令、畿县令月料钱的等级之差,显然,大历十二年事实上已存在次赤县了。这是京兆府诸县的情况,畿外的普通县,月俸分为两等:上县为一等,中县及中下县、下县为一等,其中上县跟畿县看齐,而中县以下,按照规定,月俸只有上县的三分之二,故中、下县令俸料钱约为每月25贯文。(82)上县令俸钱为40贯文每月,中县以下减三分之一,精确计为26.67贯文。但当时制定的官员俸钱标准,20贯文以上,皆为5的整倍数,相近的为25贯文或30贯文。但如果是30贯文的话,以上县令为基数,所减就是四分之一,而非三分之一,故当以更接近的25贯文为是。值得注意的是,这次制俸,没有提及雄、望、紧州,也没有提及望、紧县,这在某种程度上也印证了雄、望、紧州“同上州”,望、紧县“同上县”的说法。这样,全国所有的县,官员俸钱分为四等:赤县、鴘赤县、畿县至上县、中县至下县,若以大历十二年县令的俸钱作为标准的话,分别为50、45、40、25贯文每月。

关于唐五代官员的俸料钱,学界已有许多研究(83)陈寅恪:《元白诗中俸料钱问题》,《清华学报》1935年第4期;阎守诚:《唐代官吏的俸料钱》,《晋阳学刊》1982年第2期;刘笃才:《关于唐代官吏俸料钱一条史料的辨证》,《晋阳学刊》1983年第3期;黄惠贤:《武德年间内外官俸禄的考察》,《江汉论坛》1983年第6期;阎守诚:《关于唐会昌年间俸料钱数额问题》,《晋阳学刊》1983年第6期;刘海峰:《唐代官吏俸料钱的财政来源问题》,《晋阳学刊》1984年第5期;刘海峰:《唐代俸料钱与内外官轻重的变化》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》 1985年第2期;刘海峰:《论唐代官员俸料钱的变动》,《中国社会经济史研究》 1985年第2期;王珠文:《关于唐代官吏俸料钱的几点意见》,《晋阳学刊》1985年第4期;刘海峰:《再析唐代官员俸料钱的财政来源》,《中国社会经济史研究》1987年第4期;李燕捷:《唐代后期内外官主要经济收入对比——唐代内外官轻重问题研究》,《晋阳学刊》1990年第1期;王振芳:《唐安史兵兴后到大历制俸时官俸探析》,《山西大学学报(哲学社会科学版)》1990年第3期;陈明光:《唐代前期官员俸料钱支出计划形态的演变及其影响》,《福建学刊》1991年第2期;杜文玉:《五代俸禄制度初探》,《人文杂志》2003年第6期;朱博宇:《唐前期外官月料分配比例考释》,《唐宋历史评论》第3辑,社会科学文献出版社2017年版,第73—106页;黄惠贤、陈锋主编:《中国俸禄制度史》,武汉大学出版社2012年版,第149—225页。,但未见有将地方官的俸料钱与政区等第之间建立联系的。事实上,大历十二年尤其是贞元四年以后,对于唐朝官员而言,月俸的重要性超过官品。因为月俸是在已经僵化的官品基础上,“随曹署闲剧,加置手力、资课、杂给等”(84)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷九一《内外官料钱上》,第1970页;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五百六《邦计部·俸禄第二》,第6077页。而制定,顺应了时代的需求和形势的发展,所以成为中晚唐和五代时期官僚政治的新框架,基本上可以跟秦汉的“禄秩”相提并论,故笔者将其命名为“俸秩”(85)关于俸秩问题,限于本文主旨,此处不展开,笔者拟另撰文加以论述。。

表2为大历十二年各等第县级官员的俸秩,其中中县、中下县、下县(86)为表述方便,中下县省略。的俸秩系根据“中县已下,三分减(上县)一分”推算,并参考其他官职的俸秩修正。

表2 大历十二年县级官员俸秩 (单位:贯文)

当然,上述统一的制度在具体执行上,因为地区和时局的差异,势必难以划一(87)参见陈寅恪:《元白诗中俸料钱问题》,《清华学报》1935年第4期;后收入氏著《陈寅恪集·金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店2001年版,第65—80页。,此处不予过多探讨。从元和十三年(818)德、棣、沧、景的情况来看(88)〔宋〕 王溥:《唐会要》卷九一《内外官料钱上》,第1974页;〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇七《邦计部·俸禄第三》,第6088页。,基本上还是遵循着大历制俸的标准。真正的变化,发生在唐宣宗即位后不久:

(会昌六年,即846年(89)换算成公历,该年十二月已到847年年初,但会昌六年总体上对应于公元846年。)十二月,中书门下奏:“应诸州刺史,既欲责其洁己,须令俸禄稍充,但以厚薄不同,等级无制,致使俸薄处无人愿去,禄厚处终日争先。应诸中、下州司马(90)“马”字衍。军事俸料共不满一百千者,请添至一百千;其紧、上州不满一百五十千者,请添至一百五十千;其雄、望州不满二百千者,请添至二百千。其先已过者,即得仍旧。并任于军事杂钱中,方圆置本,收利充给。如别带使额者,并仍旧,不在添限。”敕旨:“依。准奏。”(91)〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇八《邦计部·俸禄第四》,第6094—6095页;〔宋〕 王溥:《唐会要》卷六九《刺史下》,第1434页。

之前雄、望州刺史的正俸钱跟上州刺史是一样的,因为大历俸制,地位最高的诸府尹也跟上州刺史同为每月80贯文,加上知军事料钱也不过是150贯文。现在雄、望州刺史月俸提到了200贯文,从而与上州刺史彻底拉开了差距。这意味着,原来雄望紧上州一档、中下州一档的两档俸秩,变成了至少三档,即雄望州一档、紧上州一档、中下州一档,辅州另计,因为此时仅存的两个辅州——华州和同州,已经属于一般意义上的方镇序列了。同年,节度使、防御使等方镇的俸料钱,也有所整饬。(92)〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇八《邦计部·俸禄第四》,第6094页。

既然方镇、州两级俸料钱都进行了调整,县级政区官员的俸料钱极可能也会如此。参照望州等与上州刺史的变化,笔者推测,县官的俸秩很可能也是将原来最为拥挤的畿、上等县分为两档,即上县与紧县一档,望县、畿县与次畿县一档。这样,从俸秩的角度而言,县的等第就从四档变为五档了。按照《新唐书·食货志》的说法,“唐世百官俸钱,会昌后不复增减”(93)《新唐书》卷五五《食货志五》,第1402页。,这种状况可能维持到唐朝灭亡。

五代时期,县级官员的俸料钱发放标准又有新的变化。史载:

后唐同光三年(925)二月十五日,租庸院奏:“……赤县,令每月正授支料钱二十五千贯(94)千贯,《册府元龟》作“贯文实”。,考满并摄比正官支一半;主簿每月正授支料钱一十二贯千贯……一万户已上县,令每月正授支料钱二十三千贯……五百户已下县,令每月正授支一十千贯,考满并差摄比正官支一半;主簿每月正授支六千贯,考满并差摄比正官支一半……”奉敕:“宜依。”(95)〔宋〕 王溥:《五代会要》卷二八《诸色料钱下》,第441—444页。另可参见〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇八《邦计部·俸禄第四》,第6096—6097页。

可见后唐时期,除赤县、畿县外,其余县以户口多少分等第,从万户以上至五百户以下,分为14等,县令和主簿的月俸多寡不一。

这种以户口多少定县之等第的方法,后汉和后周亦然,只是大大简化了。后汉的情况非常简单,只以三千户和一千户作为分界线,将县划分为三等:“三千以上县令逐月一十贯文,主簿六贯文;一千户已上至三千户县令八贯文,主簿五贯文;一千户以下县令六贯文,主簿四贯文。”(96)〔宋〕 王溥:《五代会要》卷二八《诸色料钱下》,第445页。另可参见〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇八《邦计部·俸禄第四》,第6100页。后周的等第则比后汉多一些,但与后唐相比,仍可称精简:

显德五年(958)十二月,中书奏:诸道州府县官及军事判官,一例逐月各据逐处主户等第,依下项则例所定料钱及米麦等,取显德六年三月一日后起支,其俸户并停废。

一万户已上县,令逐月料钱二十千,米麦共五石;主簿料钱一十二千,米麦共三石。七千户已上县,令逐月料钱一十八千,米麦共五石;主簿料钱一十千,米麦共三石。五千户已上县,令逐月料钱一十五千,米麦共四石;主簿料钱八千,米麦共三石。三千户已上县,令逐月料钱一十二千,米麦共四石;主簿料钱七千,米麦共三(97)《册府元龟》卷五〇八《邦计部·俸禄第四》为“三”作“二”。石。不满三千户县,令逐月料钱一十千,米麦共三石;主簿料钱六千,米麦共二石。(98)〔宋〕 王溥:《五代会要》卷二八《诸色料钱下》,第446—447页。另可参见〔宋〕 王钦若等编:《册府元龟》卷五〇八《邦计部·俸禄第四》,第6100—6101页。

以上三则史料,都反映出五代时期县的等第判断标准有了重大变化。隋唐实施300多年的上中下等第体系崩溃,跟户口挂钩的俸秩占据了主导地位。尽管上中下等第体系也是以户口为基础,但毕竟有一个认定的过程,且往往会加上其他因素,比如距离首都的远近等。这种体系到中晚唐发展到极盛,除了赤县和畿县外,不以户口定等第的还有次赤县、次畿县、望县和紧县等。而五代的标准比较单一,除赤、畿县外,一概以户口多少为断。这种情况,跟北周很相似,但北周县虽然以户口多寡定等,却还要与官品(九命之制)挂钩。(99)〔唐〕 杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷三九《职官二一》,第1066—1069页。而在唐后期官品制度被极大冲击的情况下,五代以户口定县等,势必与官品无涉,而是直接以俸秩作为衡量县级官员地位高低的标准。

但是,从已知的情况来看,隋唐以来的上中下县体系似乎也没有完全被抛弃。前引后周广顺三年重定望紧上中下县,即是一例。北宋初年采用的也是广顺三年的制度,而非显德五年的体系,可能是因为后者的标准太高,在户口衰减时难以推行。

余论:官品和俸秩视角中的唐五代县等

魏晋以降,尤其是北魏太和改制以后,官品在中原王朝官僚政治中的影响非常大,无论是官员的权力、地位和待遇,还是官员的迁转等,都与之紧密相关,几乎可与官僚等级制度画等号。唐前期与隋朝一样,县的等第也是严格按照官品高低来安排的。赤、畿、上、中、中下、下六等县制,有其明确的品秩,一等县即有一个相应的官品,如京县令是正五品上,上县令是从六品上,畿县丞是正八品下,中县主簿从九品上等(表1)。县等不同,县官的官品也不一样,其在整个官僚体系中的地位,以及所享受的待遇等,自然也不一样,体现出鲜明的官品本位色彩。

但是,玄宗开元四年望、紧县的出现,打破了这个等级森严的秩序体系,安史之乱后次赤和次畿县的形成,进一步冲击了已经摇摇欲坠的官品体系。所谓望、紧县“同上县”,说的就是其官员的名额、品级等与上县一样。但是,对于整个官僚体系来说,并不仅仅只有明文记载的员额、品级等,还包括权力与相应的权利,以及在同等品级状态下的“顺序”。因为官场的秩序,除了秩(上下等级),还有序(前后次序)。望、紧县,从开元年间到会昌六年,官品、俸秩都与上县相等,但官员的迁转次序则不同。实际上,望、紧以及次赤、次畿县,最主要的意义,都是标注县级官员的资地,从而为官员的迁转提供依据。(100)陈志坚《唐代州郡制度研究》第一章《唐代州县的等级制度》,基本全盘引用了翁俊雄《唐代的州县等级制度》一文,但对唐玄宗时期州县等级细分化的原因,提出了不同看法,认为统治者细分州县等级,主要并非为了治理地方、发展经济,而是从安排官员升迁的角度出发的。参见陈志坚:《唐代州郡制度研究》,第1—40页。笔者同意陈氏的观点。从会昌六年起,很可能望县的俸秩就超过紧县和上县,于是,不仅“序”不同,“秩”也有别了。

正因为官品体系已经不能再涵盖所有的官员,比如望、紧州、县等新的地方官,尤其是节度使、防御使等使职,还有中央官员和地方官的迁转对接问题(101)例如尚书省郎中(从五品上)一般外放中州刺史(正四品上),员外郎(从六品上)外放下州刺史(正四品下),但彼此之间相差好几级官品。而在俸秩体系下,尚书郎中(贞元四年重定俸秩为50贯文)与中州刺史(据史料推算并参考其他官员俸秩修正,当为55贯文)的俸秩是紧邻的,员外郎(贞元四年重定俸秩为40贯文)与边远地区下州刺史实际所得(如剑南东川部分中、下州刺史太和八年以前仅为45贯文)亦差不多。等,所以必须有一套新的体系来承担这个任务,这个新的体系就是俸秩。因此,俸秩在唐后期官僚政治中的作用越来越大,五代十国乃至北宋前中期,承其余绪,俸秩的影响也超过官品。