建设新型国家创新生态系统,打造世界科技强国核心

2021-07-20

经济合作与发展组织(OECD)于1997年提出了迄今被广泛接受的国家创新体系的定义,即『国家创新体系是由公共部门和私营部门的各种机构组成的网络,这些机构的活动和相互作用决定了一个国家扩散知识和技术的能力,并影响国家的创新表现』。

国家创新体系演化与中国探索

国家创新体系理论是在创新系统论的基础上演化发展出来,旨在理解和推动国家创新发展的典型理论。

随着国家创新体系理论的深化,发展出从“区域创新系统”,到“产业创新系统”,到“企业创新系统”,再到“城市創新系统”一系列概念。社会学家派克指出:“西方的问题出路在城市,东方——尤其是中国——问题的出路在农村。”而实施乡村振兴战略的重要战略依托和路径,是建立和完善乡村创新系统,从根本上推动解决农业、农村、农民(三农)问题,实现农业、农村的可持续发展与现代化目标。

中国建设国家创新体系的正式探索始于2006年,国家创新体系的完善伴随着国家科技体制改革和国家对外开放的全过程。2006年9月,我国政府在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》中正式提出建设中国特色国家创新体系的战略。2012年,中共中央、国务院下发《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》,对深化科技体制改革、加快建设国家创新体系提出具体的指导意见。2016年7月颁布的《“十三五”国家科技创新规划》,进一步提出建设高效协同的国家创新体系的目标。2017年,党的十九大再次强调国家创新体系建设对建设创新型国家意义重大,提出要加强国家创新体系建设,强化战略科技力量,具体内容是“深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强对中小企业创新的支持,促进科技成果转化。倡导创新文化,强化知识产权创造、保护、运用。培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队”。为进一步打通从科技创新到经济发展的通道,2017年9月15日,中共中央、国务院颁布《国务院关于印发国家技术转移体系建设方案的通知》,指出“国家技术转移体系是促进科技成果持续产生,推动科技成果扩散、流动、共享、应用并实现经济与社会价值的生态系统”,并确立“到2020年,适应新形势的国家技术转移体系基本建成”,“到2025年,结构合理、功能完善、体制健全、运行高效的国家技术转移体系全面建成”的中长期战略目标。

中国建设国家创新体系取得了一系列卓有成效的进展:研发投入占国内生产总值的比重持续上升至2017年年底的2.18%,超越欧盟国家的平均水平;科技论文总量在2016年超越美国成为世界第一,论文质量和国际影响力也不断提高;新增专利申请量持续引领全球,现已成为全球新增专利申请主要来源地;在人工智能这一战略性新兴领域的论文和专利数量均在2017年达到世界第一,2018年北京取代硅谷成为全球人工智能投资活跃度最高的区域。

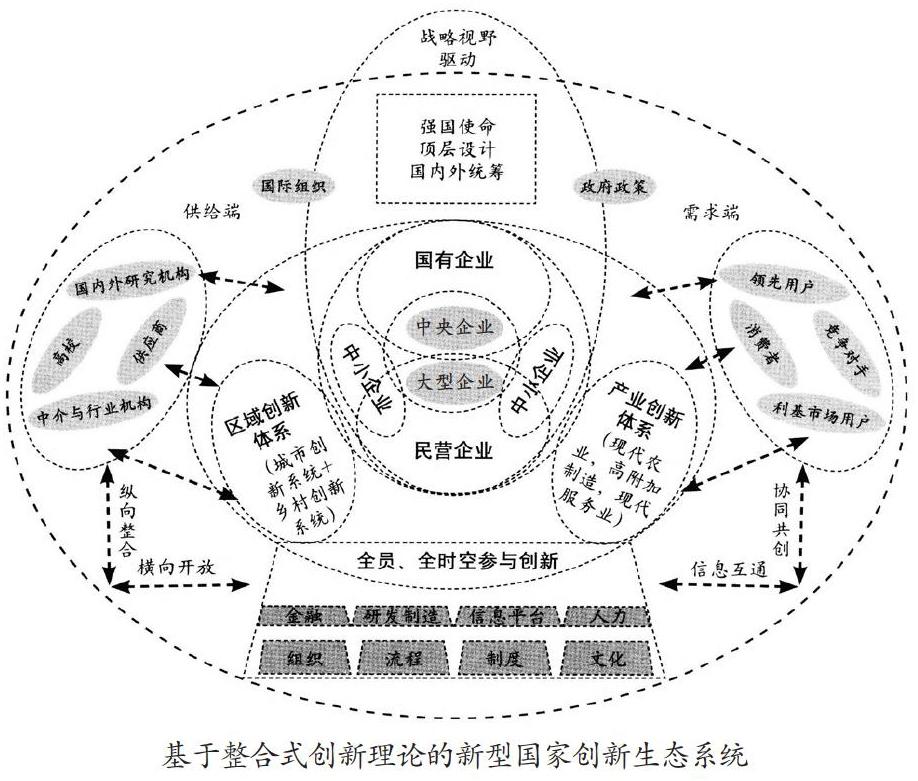

基于整合式创新理论的新型国家创新生态系统

尽管中国在过去40年中不断推进体制机制改革、完善国家创新体系制度建设,但是原创性、重大基础性研究投入和产出水平仍然较低,产业整体创新能力亟待进一步提升,自主创新能力较弱、技术对外依存度较高。这些问题的背后是各个创新主体的功能不够明晰、创新主体之间缺少高效协同、科技创新与大众创新创业的融合度较弱、科技体制改革的步伐滞后于创新效率提升的要求等方面所存在的不足。其中国有企业面临的问题最为突出,集中表现在国有企业与国际一流创新型领军企业相比存在着显著的差距,现代企业制度不健全,创新效率损失导致生产效率损失,混合所有制改革推进动力有待进一步增强,敢于创新、愿意创新的企业家精神需要大力发扬。

在全球创新的时代,国家、产业和企业竞争不再是单一维度的竞争,而是基于创新生态系统的竞合。建设国家创新体系的思路亟需从开放走向基于自主的整合,借助整合式创新这一符合中国历史和国情的创新理论,构建中国特色的新型国家创新生态系统。整合式创新理论是战略视野驱动的创新范式,这一理论强调国家和企业创新生态系统建设必须遵循系统观、统筹观与和平观,实现战略创新、协同创新、全面创新和开放创新的有机整合。在新型国家创新生态系统建设过程中,既要避免因为过度开放而导致的核心能力缺失,又要防止因为过度强调自主而丧失对全球创新资源和机遇的最大化利用。这一思想和中国哲学中的“中道”“允执厥中”思想一脉相承,更与中国现代国家治理的制度逻辑相吻合,是具有中国特色、世界意义的管理学新思想。

建设新型国家创新生态系统,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕创新型国家建设和两个“一百年”目标,全面提升国家创新生态系统的效能和国际竞争力,为建设面向未来的科技创新强国、创造更加美好的世界提供持久的动力源。

因而,新型国家创新生态系统的基本内涵,是发挥中国哲学和文化中的整体思维、系统思维和全局思维,整合国内集中力量办大事的制度优势和开放共赢的全球资源优势,发挥企业尤其是国有企业在重大科技攻关、重大基础研究领域与战略性新兴产业的创新投入、平台协同和应用领航的角色,强化企业在科技创新的主体地位,由科研院校与企业组成促进创新的“双引擎”。即结合中国创新发展面临的内外挑战、机遇与双重使命,基于整合式创新的理论,构建一个高效开放协同的新型国家创新生态系统的框架。以战略视野驱动和引领,着重建设和完善强大的基础研究体系,更为科学持续的企业创新体系,具有强大竞争力的产业创新体系,高端协同的区域创新体系,通识教育与学科交叉相互促进的教育创新体系,以东盟、“一带一路”为代表的跨区域和全球性开放合作体系。

新型国家创新生态系统的特色,是在强化以企业为核心主体的国家创新体系基础上,进一步打造以央企为龙头、国企为主力军、民营企业为生力军,大型企业与中小企业和谐共生,国企民企多维、多领域协同推进一二三产业融合发展和区域协调高质量发展的整合创新生态。

针对科技强国的战略要求,新型国家创新生态系统建设中应关注6个方面:

1.构建强大的基础研究体系

积极发挥大学、科研机构和企业从事基础研究和应用基础研究的积极性,为理论原创做更多的努力。

2.构建强大的产业创新体系

积极发挥各部委和各行业龙头企业的作用,积极构建包括农业、制造业、服务业等方面的产业创新体系,努力在产业共性技术的研发和试制方面取得显著的突破。

3.构建更科学的企业创新体系

积极发挥大型企业在科技创新方面的作用,发挥国有企业,尤其是央企在国家战略性、基础性、公益性科技创新方面的作用,通过制度创新,进一步调动国有企业科技人员的积极性和创造性。同时,充分发挥大型民营企业在竞争性领域的创新示范作用,关注中小企业的颠覆性创新。在企业创新体系中,充分发挥国有企业和民营企业的战略互补性、大型企业和中小企业的能力互补性,建设好国企民企联动、大中小企业协同的整合式的企业创新体系。

4.积极建设高端协同的区域创新体系

积极打造北京、上海、深圳、雄安区域创新体系,使之成为国内外重要的科技创新中心。进一步开发具有整合效应的区域创新体系,突出区域创新体系的战略协同。重视乡村创新系统研究和建设,实现城市和乡村创新系统的联动发展,推动城乡融合发展、区域协调发展,落实美丽中国、精准扶贫方略和可持续创新的战略目标。

5.高度重视教育创新体系建设对科技强国建设的战略意义

积极培养具有家国情怀、科技能力、创新品质、人文素养的战略性人才。为此,要大力加强社会主义、爱国主义教育的力度,大力强化创造力、工程实践能力的开发和创业精神的培育。

6.加强科技创新的整合式思考

努力构建科技发展与生态文明、贸易强国、军民融合的紧密结合,构建科技、金融、贸易、军事、外交为一体的国家创新体系。

(摘自中国大百科全书出版社《科技创新:中国未来30年强国之路》 作者:陈劲)