粤港澳大湾区都市农业发展模式、制约因素及对策研究

2021-07-19田璞玉万忠王建军黄薇妮林萍陶清清张丹婷张磊

田璞玉 万忠 王建军 黄薇妮 林萍 陶清清 张丹婷 张磊

摘 要:传统的农业经营模式已与粤港澳大湾区的发展不相匹配,都市农业是未来发展方向。通过对广州、东莞等大湾区主要城市进行调研,总结了粤港澳大湾区都市农业发展模式,分析了存在的问题,并提出政策建议。结论认为粤港澳大湾区都市农业已形成以“市场流通型、特色产品型、休闲观光型、科普教育型、生态保障型”为主的发展模式,但尚存在认识不足、用地难、产业融合程度低、流通环节薄弱、科技创新与推广不足、从业人员量少质低等问题。最后,从土地、科技、产业、模式和政策支持等方面提出对策建议。

关键词:都市农业;发展模式;粤港澳大湾区

中图分类号:F323 文献标志码:A 文章编号:1008-2697(2021)03-0004-06

一、前言

随着我国城市化进程的不断推进,农村人口大量转移至城市,农业生产功能逐渐弱化,城市及其周边地区农业农村如何实现乡村振兴和农业农村现代化成为亟需解决的重要问题[1-4]。都市农业是推动一二三产业融合、保障城市基本食品供应、提高农村基础设施和农民收入、城市生态供给的重要手段[5-7]。中共十八大以来,我国确立了坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴的发展路径,明确部署了提升农业质量效益和竞争力、实施乡村建设、推动城乡融合发展、巩固拓展脱贫攻坚成果等重点任务,为我国都市农业发展带来了新机遇和新挑战。

粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的都市圈之一,常住人口城镇化率已达到85%,已经达到世界发达国家水平。世界城市发展实践表明,发达地区中的农业将长期存在,粤港澳大湾区的农业形态必然是都市农业。近年来,粤港澳大湾区都市农业发展趋势良好,据中国现代都市农业竞争力研究课题组(2020)[8] 发布的报告,2019年粤港澳大湾区城市中的广州、珠海、佛山等城市在全国均处于领先水平。可以预见,粤港澳大湾区都市农业发展空间广阔。

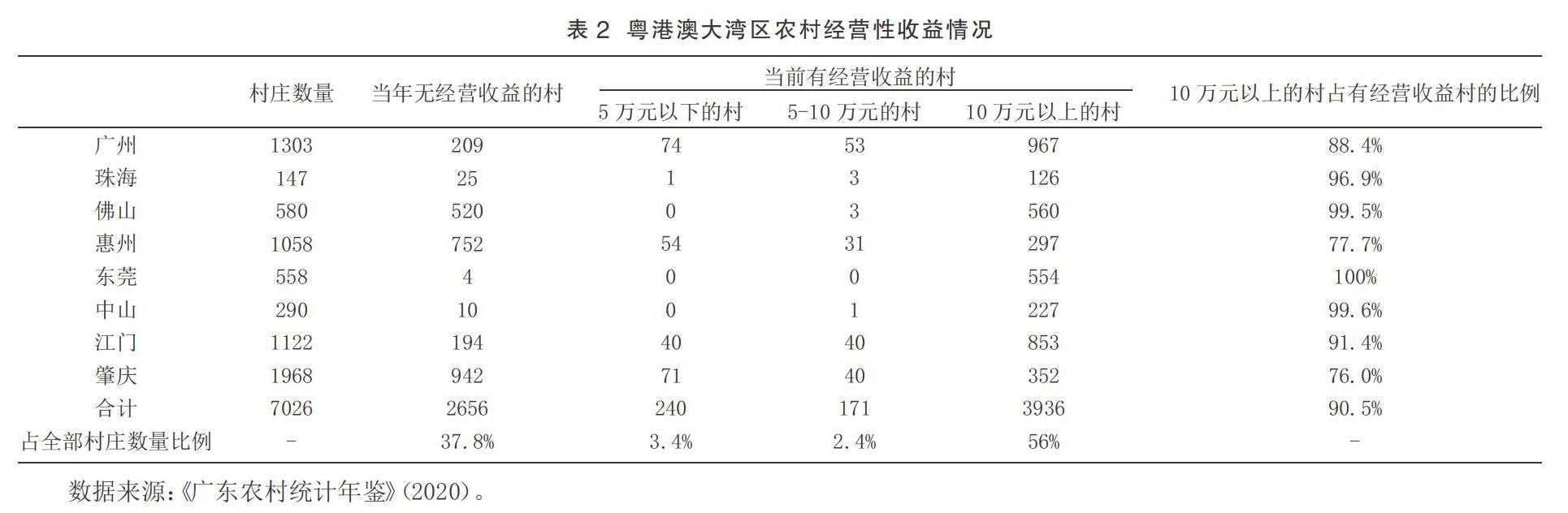

但同时也应清晰地认识到,粤港澳大湾区还有900多万人口生活在农村,乡村振兴依然任重道远。目前粤港澳大湾区中农业农村存在的突出问题主要有:一是城乡发展不平衡问题依然严峻。如表1所示,珠三角地区城乡居民收入绝对差呈逐年扩大趋势,其与浙江省农村居民比较来看,也呈现逐年扩大趋势;二是依然有四成左右村庄没有“造血”功能。如表2所示,珠三角村庄中,有高达37.8%的村落没有经营性收益,这些村庄集体收入一般村集体收入较低,区位条件一般较差,基础设施建设落后,大部分区域没有产业输入;三是大湾区城市快速发展对农业产生较大挤压。大湾区地区城市集聚带来了土地和人工成本高涨,对于农民和企业来说,单纯从事农产品生产已很难获利;另外,城市周边农民兼业化程度高,都市农业面临后继乏人的难题。

世界城市发展实践表明,发达地区中的城市和农业将以都市农业的形态长期共存,如纽约、东京的多功能社区农园,伦敦的生态绿地模式、德国的市民农园等。发达城市中的都市农业不再是城市居民食品大宗消费的来源,而是世界城市生态涵养、安全食品生产、居民休闲、科普教育等多功能的载体。随着粤港澳大湾区建设不断深入,都市农业成为湾区内部发达城市的应然选择,也成为解决湾区内部城乡发展不平衡的必然选择。

本文基于广州、东莞、珠海等地的调查,首先总结粤港澳大湾区都市农业的主要模式,然后分析其中存在问题,最后提出发展思路与政策建议。

二、粤港澳大湾区都市农业发展模式总结与特征

按照都市农业的功能分类,粤港澳大湾区都市农业已经形成以“市场流通型、特色产品型、休闲观光型、科普教育型、生态保障型”为主的发展模式,都市农业发展方向逐渐清晰,体系逐步完善,详见表3。

(一)粤港澳大湾区都市农业模式总结

市场流通型指服务农产品流通的平台,市场主体包括批发市场和农产品配送企业,主要解决农产品生产、销售过程中涉及的市场和信息等问题,是农产品物流、信息流和流通服务的統一体。

特色产品型将特色农产品供给作为首要功能,为城市市民提供新鲜和多样化的特色产品。大湾区的特色产品的供应与保障的经营主体一般有农业产业园、农业企业、家庭农场、个体户等。

休闲观光型为城市及周边居民提供休闲观光场地。此类型经营主体多样,除了专门经营休闲观光的产业园、公园外,很多进行农产品生产的经营主体(如农业产业园、家庭农场等)将休闲观光融入其中,提供购买新鲜农产品、果实采摘等服务,实现三产融合发展。

科普教育型指具有科普教育功能的农业经营形态,向游客展示农业生产知识、农耕文化、历史民俗等农业农村相关元素。其经营主体主要为企业,收入来源于游客游览体验农业,租赁当地农民土地,长期或短期雇佣当地农民。

生态保障型主要强调农业的生态保育价值,是农业现代化与生态文明建设的重要部分。经营主体包括森林公园和屋顶、阳台微型农业。屋顶和阳台农业解决了城市中无地可种的问题,具有经营规模小、灵活、便利和低碳环保等特点,在满足城市居住人员对农耕生活体验同时,还能提供少量瓜果蔬菜供自己食用。

(二)粤港澳大湾区都市农业特征

通过对粤港澳大湾区都市农业主要模式的总结,可以发现有以下特征:

一是经营主体呈现多元化趋势,都市农业体系逐渐完善。从都市农业发展情况来看,各主体基本涵盖了农产品生产、生态、科技和教育等方方面面,都市农业体系正逐步完善。

二是产业链延长,三产融合发展。目前多数经营主体除了具备生产功能外,大部分都延长了产业链,比如大部分产业园都具备观光、旅游和休闲功能,一部分产业园等主体具有产研学等功能。这是利用城市辐射能力,吸引游客产业链的有效方式,即能够增加经营主体收入,也能够带动当地农民增加收入。

三是经营管理逐渐完善,逐步走向市场化。都市农业因生态效益、食品供给、景观而具有较强的外部性,政府是这些产品和服务的主要供给者。多数产业园虽然由政府牵头设立,但在后续管理中逐步引入成熟企业运营,逐步形成分工明确和市场化的管理机制,有效地提升了园区经营效率。

四是社会资本逐步进入,转型升级加速。粤港澳大灣区民营经济是全国最活跃的区域之一,民间资本雄厚,形成了社会资本进入现代农业的基础。民营资本进入农业和农村后,改善了农业基础设施建设,增加了现代技术的应用,提升了农业园区等主体的经营管理水平,培育了新型农业经营主体,推进了农业适度规模经营,提高了农业生产科技和机械化水平,具有十分积极的作用。

五是农业科技研发和推广力度增强,农业现代化水平提升。粤港澳大湾区对农业科技研发和推广逐渐重视,农业科技研发和推广机构逐渐成立和加强,企业也逐渐重视科技推广研发能力,逐步形成了以政府和企业为主导的农业科技研发和推广体系,提升了农业现代化水平。

三、粤港澳大湾区都市农业发展面临的主要问题

虽然粤港澳大湾区都市农业已取得了阶段性成就,但是依然存在较多问题:

(一)对都市农业认识不足

随着经济社会的发展,居民对农业的偏好和需求不再是单一的食品供给,而是更加趋向于生态、人文、休闲和科普等多元化的功能和价值,这也是都市农业的内涵所在,因此,要全面认识都市农业所蕴含的功能和价值。粤港澳大湾区各城市目前尚未制定充足、完善的法规政策来扶持或规范都市农业的发展,发展定位不清晰,管理不够规范。

(二)土地问题是都市农业发展瓶颈

“用地难”、“用地贵”是都市农业发展面临的瓶颈问题。与都市农业相关的项目主要盈利点在第二和第三产业上,因此对农业设施用地和建设用地的需求较大。然而,土地是粤港澳大湾区农村非常稀缺的要素,供需矛盾较为突出。一是建设用地和设施农业用地存在制约。目前政策规定乡村振兴项目中,可统筹5%农业用地建设指标,目前该政策无法有效落实。如调查中发现,很多农业产业园项目中,无建设用地指标,导致社会资本不愿进入;二是设施农业用地范围窄,管理弹性不足,难以满足相关产业融合发展对设施农业用地的实际需求(如休闲农业需要的亭台、栈道、长廊、道路等小景观设施);三是以土地流转集中经营的模式中,存在租金贵、规模小、周期短的普遍问题,造成农业企业比较收益较低,经营主体不敢进行长期投资。

(三)产业融合程度低农民收入途径受限

一是产业融合发展的创收能力低。休闲、旅游、农家乐餐饮、民宿等配套设施不足,农民收入仍主要依靠初级农产品、租金和务工等,产业链增收效果欠佳;二是农民与企业利益联结较为松散。企业与农民一般采用直接的要素租赁、产品购销方式,村企共建、村集体入股、农民要素入股等一些紧密型利益联结方式逐渐出现,但尚未成为主流;三是经营主体产业结构趋同单一,如均为采摘、休闲娱乐等功能,没有对消费市场进行进一步细分,造成市场竞争问题。

(四)农产品流通环节薄弱

粤港澳大湾区的发达的交通体系和人多地少的矛盾决定了适宜发展农产品流通产业。当前粤港澳大湾区农产品流通环节还存在以下问题:一是加工配送企业普遍规模小,管理粗放,导致效率低,卫生安全隐患大;二是批发市场仍以传统为主,冷链物流、仓储、信息化等现代高效设施及服务功能较弱;三是物流车辆等资源整合共享利用率仍较低,冷链物流比例仍较低,且断链现象突出。

(五)科技创新与推广力度尚需加强

有些都市农业项目未能充分利用现代农业高科技等技术优势,产品科技含量低,专业化程度和产业化程度较低。农业科技创新供给与需求不匹配,农业科技创新创新主体为高校等研究机构,但其研发出的大部分新品种和新技术不能满足农户和企业的实际需求,造成科技创新成果转化率和推广应用程度低。

(六)人才资金短缺,制度供给不足

农业农村创新制度供给不足,都市农业面临人才和发展资金短缺。一是从业人员数量少、人力资本较低。都市农业园区缺乏相应的农业技术和管理人才,呈现数量少、年龄大等现象,自主创新能力较弱,未体现到高新技术对现代农业的支撑作用。二是抵押物缺乏,农业农村融资难。“融资难、融资贵”成为制约农业发展的瓶颈和共性问题,目前,农村资产抵押贷款尚在探索中,村资产确权颁证—资产处置市场建立—风险防范机制构建等相关工作没有整体、协同推进,导致投入大量资产到(农业)的企业无法通过农村资产抵押获得信贷。

四、政策建议

在总结粤港澳大湾区都市农业模式和深入分析存在的问题基础上,提出促进粤港澳大湾区都市农业创新发展的政策建议。粤港澳大湾区都市农业发展应立足于满足粤港澳大湾区世界级城市群高质量发展的需要,为市民提供新鲜的农副产品、创造绿色可持续的生态环境和休闲娱乐场所。同时,发挥粤港澳大湾区的科技、市场和资金优势,科学布局,促进产业融合和城乡融合,提升村容村貌和基础设施建设,提高村集体和农民收入水平。

(一)加强顶层设计,推动都市农业模式推广与功能扩展

加强顶层设计,出台相关支持政策,促使大湾区各地重视都市农业的发展。一是出台粤港澳大湾区都市农业建设发展规划,各市按照自然禀赋和社会经济条件发展都市农业,推动都市农业功能模式推广与功能扩展;二是探索建立都市农业示范区。参考纽约、旧金山和东京湾区都市农业发展模式,在有条件的村镇探索建设都市农业试验示范区,重点围绕都市农业的业态方向、产业融合的形态模式、制度与标准、产业用地创新、新一代信息技术与新型经营模式(电商、直播)的应用、社会资本与农村农民的利益联结机制等方面进行试验,探索和推广与粤港澳大湾区发展相适应的都市农业发展模式。

(二)统筹土地资源,保障都市农业产业用地

都市农业产业中的建设用地落地问题急需解决。在严防都市农地“非粮化”、“非农化”风险的前提下,应适当拓宽设施农业用地范围,完善建设用地配给机制。一是按照《广东省自然资源厅 广东省农业农村厅关于加强和改进设施农业用地管理的通知》(粤自然资规字〔2020〕7号)的指引和要求,尽快制定设施农用地实施细则,落实设施农用地政策。并根据设施农业发展阶段,制定不同的设施农业用地管理政策,以满足不断出现的新型设施农业发展用地需求;二是盘活存量建设用地。推进旧村庄居民点、村级工业园等建设用地整治,盘活闲置、低效利用、零星分散的农村存量建设用地。允许村集体经济组织以出租、合作等方式盘活存量闲置农房及宅基地,按照规划要求和用地标准,改造建设民宿民俗、创意办公、休闲农业、乡村旅游等农业农村体验活动场所;三是推进农村土地经营权集中连片流转,适当延长土地租期。重点推进整村、整组流转,引导农户将土地承包经营权委托村集体统一流转、统一招商引资,将土地经营权真正流转给有需求的经营主体。适当延长土地租期,稳定经营主体投入预期。

(三)促进三产融合发展,扩展农民收入渠道

“产业兴旺是乡村振兴的重要基础,是解决农村一切问题的前提”,目前粤港澳大湾区的农业业态基本涵盖了都市农业应有的功能,下一步应对产业结构进行优化,构建都市农业体系。一是各经营主体因地制宜、错位发展,对粤港澳大湾区消费市场进行深挖细分,充分发展自身产业区位优势,避免在市场容量有限的情况下,同区域内产业园等主体过度竞争;二是试验探索农村资产入股模式,保障农民分享产业融合收益。鼓励村集体、小农户与龙头企业、合作社、家庭农场等新型经营主体以多种形式开展生产经营合作。探索以宅基地、土地等资本入股的股份合作等模式,建立紧密长效的利益联结方式,保障集体和农民的收益;三是推动都市农业经营管理模式更迭创新。推广应用新型运营模式,如直播、电商等新型营销模式。

(四)加强冷链物流体系建设,补齐农产品流通环节短板

冷链物流是当前农产品流通环节中的主要短板。一是加快冷链骨干网基础设施建设。加大对农产品仓储包装网点、冷链物流设施、智能配货等设施建设,实现生鲜物流的专业化、标准化和信息化,推进以中心镇为单位的专业批发市场、冷链仓储物流等配合设施建设。扶持冷链物流配送节点建设,对符合条件的项目给予资金支持。加强用地协调保障,打造供销系统公共型农产品冷链物流骨干网;二是支持冷链物流新模式的发展。培育壮大冷链物流企业,推动发展冷链共同配送、“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等物流模式,延伸冷链物流产业链;三是推动主要农产品全产业链标准化生产、加工、流通、配送。制定执行农产品仓储保鲜冷链标准,引导农产品田头预冷、冷链配送。

(五)加强农业科技创新与推广,建立都市农业长效动力机制

科技是体现都市农业的关键。一是加大对农业科技创新的扶持力度,鼓励研究机构和企业增加创新能力;二是增强科研机构与农户和企业的对接能力,提升服务都市农业经营主体的范围和力度。探索建立科技研发供给与需求平台,由协会、企业和农户发布科技创新需求,由科研机构承担相关研发项目,保障科研成果能够高效转化。

(六)强化资金与人才保障,构建都市农业长效政策供给机制

制度有效供给对于建设都市农业体系具有重要的指引和保障作用。一是建立和完善公共财政对都市农业投入持续增长的长效机制;二是培育都市农业人才,以培养新型经营主体为重点,制定都市农业人才建设规划,通过实施农民素质提升战略和城市人才服务农村战略,建立城市人才入乡激励机制,加快实用人才队伍、涉农专业人才队伍、农村基层管理人才队伍建设;三是建立社会资本入乡促进机制。鼓励社会资本以参股、技术咨询等多种形式参与都市农业建设,同时完善社会资本参与农业农村建设的监管机制,保障农民利益。

参考文献:

[1] 毋青松.城市化进程中都市农业发展路径创新[ J ].农业经济问题,2013,34(09):34-37.

[2] 陆益龙.乡村振兴中的农业农村现代化问题[ J ].中国农业大学学报(社会科学版), 2018,35(03): 48-56.

[3] 刘依杭.新时代构建我国现代农业产业体系的若干思考[ J ].中州學刊,2018(05):45-49.

[4] 马晓河.构建优先发展机制推进农业农村全面现代化[ J ].经济纵横,2019(02):1-7,137.

[5] 陈锡文.实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化[ J ].中国农业大学学报(社会科学版), 2018,35(01):5-12.

[6] 白云,张乐乐.都市现代农业绿色发展机制、模式与举措[ J ].长白学刊, 2019(04): 101-108.

[7] 谢瑞武.关于特大中心城市推进“菜篮子”工程建设的实践探索——以成都市为例[ J ].农业经济问题,2015,36(07):97-101,112.

[8] 中国现代都市农业竞争力研究课题组.2019年中国现代都市农业竞争力综合指数[ J ].上海农村经济,2020(08):8-15.

(责任编辑:罗湘龙)

Study on the Development Mode, Restricting Factors and Countermeasures

of Urban Agriculture in Guangdong, Hong Kong and Macao

TIAN Pu-yu1,WAN Zhong1,2,WANG Jian-jun1,HUANG Wei-ni1,LIN Ping3,

TAO Qing-qing4,ZHANG DAN-ting3,ZHANG Lei1

(1. Institute of Agricultural Economy and Information,Guangdong Academy of Agricultural Sciences,Guangzhou 510640;2. Key Laboratory of South China Urban Agriculture,Ministry of Agriculture and Rural Areas,Guangzhou 510640;3. School of Economics and Trade,Zhongkai College of Agricultural Engineering,Guangzhou 510225;4. School of Economics and Management,Huazhong Agricultural University,Wuhan 430070)

Abstract: the traditional agricultural management mode has not matched the development of Guangdong, Hong Kong and Macao, and urban agriculture is the future development direction. Based on the investigation of Guangzhou, Dongguan and other major cities in Dawan District, this paper summarizes the development mode of urban agriculture in Guangdong, Hong Kong and Macao Dawan District, analyzes the existing problems, and puts forward policy suggestions. The conclusion is that the development mode of urban agriculture in Guangdong, Hong Kong and Macao has been formed, which mainly includes "market circulation type, characteristic product type, leisure and sightseeing type, popular science education type and ecological protection type". However, there are still some problems, such as insufficient understanding, difficult land use, low degree of industrial integration, weak circulation link, insufficient scientific and technological innovation and promotion, and low quantity and quality of employees. Finally, it puts forward countermeasures and suggestions from the aspects of land, science and technology, industry, mode and policy support.

Key words: Urban Agriculture;Development Mode;Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area