新冠肺炎疫情流行期间大学生状态焦虑和主观幸福感的关系:希望感的中介作用

2021-07-19张凡刘艳王美欣魏晓倩陈功香刘文娟

张凡 刘艳 王美欣 魏晓倩 陈功香 刘文娟

摘 要 为探讨新冠肺炎疫情流行期间大学生的希望感、状态焦虑和主观幸福感三者间的关系。采用成人素质希望量表、焦虑自评量表、总体幸福感量表,对185名被试进行调查。结果显示:(1)状态焦虑与主观幸福感显著负相关,状态焦虑与希望感显著负相关,希望感与主观幸福感显著正相关;(2)希望感在状态焦虑与主观幸福感之间起部分中介作用。上述结果表明大学生状态焦虑不仅可以直接预测主观幸福感,还可以通过希望感的中介作用对主观幸福感产生间接影响。

关键词 疫情;希望感;状态焦虑;主观幸福感

分类号 B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.07.006

1 引言

2020年初,一场突如其来的肺炎在短时间内迅速蔓延至我国多个省市区。新型冠状病毒肺炎给世界各国人口健康、社会经济和医疗卫生体系带来严重的不利影响,尤其是疫情流行导致的大规模公共卫生恐慌和焦虑心理,不仅影响人们的心理健康,也容易造成社会动荡。一系列压力事件的发生对大学生的心理产生了不小的冲击,导致大学生容易产生焦虑、恐慌等消极情绪体验,进而对身心健康造成不良影响。美国心理学家斯皮尔伯格把焦虑分为状态焦虑和特质焦虑(Spielberger, 1966)。状态焦虑指的是在特定时间、地点下,由于外部环境引起的紧张、忧虑等个体可以感知到的主观情绪感受,状态焦虑具有较大的波动性,其程度随着环境的变化而波动(任晓磊, 2020)。特质焦虑则是指相对稳定的人格特质,特质焦虑水平高的人,其人格特征中会表现出明显的焦虑倾向,是由变化性较强的状态情绪(或情绪状态)长期积累或过于严重时量变导致的结果(张向葵, 田录梅, 2006)。此外,斯皮尔伯格编制了特质-状态焦虑量表,并推广到了各个研究领域(王刚, 1990)。当面对新冠疫情这样的突发公共卫生事件,环境的剧烈改变往往会给个体施加更大的心理压力,进而让个体感知到强烈的状态焦虑,因此本研究重点关注新冠疫情下个体的状态焦虑问题。

状态焦虑问题历来是心理学研究的热点,国内也有很多学者尝试对状态焦虑进行定义,朱智贤主编《心理学大辞典》对焦虑的定义是:焦虑是指在不能达到目标或不能克服困难的威胁状态下,致使缺乏自尊心和自信心,同时增加了失败感和内疚感,形成了紧张不安和恐惧的情绪状态。状态焦虑,可以说是一种瞬间的情绪状态,其特点是由紧张和忧虑所造成的个体可以意识到的主观感觉,并且焦虑的程度受到环境压力的影响而波动(王刚, 1990)。状态焦虑是普遍存在的,大部分人都经历过焦虑(邓博媛, 2020)。尤其是在新冠肺炎疫情流行期间,这种突发的有威胁的情境容易导致焦虑情绪的产生,虽然适度的焦虑能够引导个体调动认知资源、采取措施规避危险,但如果焦虑程度不断加深,则会对个体的身心健康产生各种威胁。焦虑对人心理健康的各个方面均会产生影响,比如在认知加工(邓博媛, 2020; Ward, Lotfi, Sallmann, Lee, & Larson, 2020)、人际交往(段东园, 程琪, 张学民, 夏裕祁, 2014)、学业表现(郝玫, 郝若平, 2001)等多个方面。焦虑已经成为大学生心理健康常有的心理问题,基于此对大学生焦虑心理状态的研究就显得尤为重要,特别是在当前疫情局势的波动期,更应该密切关注大学生焦虑等情绪的变化,正确引导大学生以积极健康的心态面对生活。

与此同时,主观幸福感也是衡量个体心理健康水平和个人生活质量的重要心理指标,如果能在疫情期间提升大学生的主观幸福感可以有效地保证其心理健康和生活质量。主观幸福感是个人主观上对自己生活是否满足的一种认可和知晓,对生活中的情绪、体验进行整体测量和品评(Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999)。主观幸福感可以分为认知成分和情感成分。认知成分可以称之为生活满意度,指的是个体对其生活质量的总体满意程度。情感成分既包括积极情感,也包括消极情感。主观幸福感高的个体情绪平衡程度更高,积极情感体验多于消极情感体验(Diener & Emmons, 1984)。近年來,围绕主观幸福感和焦虑关系而开展的研究越来越多。杨楠(2007)采用Fazio(1977)编制的整体幸福状况量表和社交焦虑量表,发现大学生的主观幸福感和社会焦虑水平之间存在着显著的负相关,即大学生社交焦虑水平越高,其体验到的幸福感便会越低。当社会交往方面出现焦虑时,大学生感知到的主观幸福感会降低(余皖婉, 王继年, 赵梦宇, 2019)。余皖婉等人(2019)在当前大学生网购时常有强迫性倾向的背景下,探究了主观幸福感和焦虑抑郁情绪之间的关系,也发现二者存在显著的负相关关系。而在疫情爆发这种群体性压力事件下,已有研究者发现大学生焦虑水平明显高于正常水平,并且容易出现不同程度的情绪问题,如恐慌害怕、焦虑担心等(柴丹, 2020)。有研究在疫情期间通过对全国45所高校近两万名大学生的调查发现,疫情确实容易让大学生产生焦虑等负性情绪(孙楚航, 2020)。结合以往研究结果,我们认为突发公共卫生事件会对焦虑产生一定的影响,并且这些负面情绪可能会导致个体主观幸福感水平的降低,因此目前有必要进一步探讨焦虑与主观幸福感的作用机制。

近年来,积极心理学受到广泛的关注,个体的一些积极因素,比如希望感等,能够在焦虑等负性情绪对个人心理产生冲击的过程中起到缓冲作用。Miller和Powers(1988)提出希望感是一种自己可以胜任和应对某事的能力感,是一种对生活目的感、意义感的体验,以及对生活充满无限“可能性”的感觉。Snyder(1991)提出希望是一种基于内在成功感的积极的动力状态。希望感可以分成两部分:路径思维和动力思维。路径思维指的是开发大脑中的预测能力系统,在头脑中产生特定目标和实现目标的计划和方法;动力思维指的是推动个体产生目标,并沿着他所设计的实现目标的路径前进的动力系统(徐强, 2010; Snyder et al., 1991)。希望感也被认为是应对压力的积极方式,可以维持个体的心理健康,减轻对个体心理健康的不利影响(Elliott, Witty, Herrick, & Hoffman, 1991)。希望感经常被作为环境与个体之间的中介变量进行研究(凌宇, 胡惠南, 陆娟芝, 程明, 2020),曾有研究利用静息态功能磁共振技术,发现个体的希望特质在自发性脑活动对焦虑所产生的防护性作用中起到中介效应(Wang, Xu, Zhou, Chen, Yang, & Gong, 2017)。对希望感和社会焦虑两者之间关系的研究表明,二者之间存在显著的负向相关关系,即社会焦虑水平越高的个体,其希望感水平越低(mit Sahran, Eyüp elik, & Turan, 2018)。所以说疫情期间大学生的状态焦虑水平可能会对其希望感产生一定的影响。

此外,也有研究者发现了个体的希望特质与主观幸福感之间的关系,郭燕杰(2012)对五年制的大专生进行研究,结果表明大学生的希望特质与主观幸福感之间存在显著正相关,即大学生心中的希望越强烈,带给自己的愉快、幸福的感觉也越强烈。希望感作为一种动机力量,被认为是人面对风险性因素的保护性因子(杨青松, 周玲, 胡义秋, 朱翠英, 孙焕良, 2014),希望特质可促进个体缓解应激,减少个体感知到的消极情绪体验(范兴华, 何苗, 陈锋菊, 2016),对低幸福感具有预防作用(Snyder, 2002)。综上,本研究提出如下假设:新冠肺炎疫情期间,大学生状态焦虑对其主观幸福感有显著预测作用,且希望感在状态焦虑与主观幸福感之间起到一定的中介作用。

本研究将通过问卷调查,对新冠肺炎疫情流行期间大学生状态焦虑、主观幸福感和希望感之间的相互关系进行分析。COVID-19疫情在全国爆发后,社会出现了广泛性焦虑,大学生因城市封闭、小区封闭等因素不能返校,使得大学生的焦虑水平较高。如前所述,在面对新型冠状病毒肺炎疫情爆发后,不仅群体性的焦虑水平大幅度提升(柴丹, 2020),大学生的主观幸福感水平也有所下降,而焦虑情绪在群体性压力事件下是否能够有效预测个体主观幸福感仍尚未验证。因此本研究将考察希望感在焦虑与主观幸福感之间的作用,探讨如何在群体性事件下减轻大学生焦虑水平及其与主观幸福感的关系机制,从而为相似情景中缓解大学生焦虑水平和提升大学生主观幸福感提供理论支持。

2 方法

2.1 被试

研究于2020年2月进行,采用问卷星线上发放问卷方式,向全国各地大学生共回收问卷共189份,无效问卷4份,有效问卷185份;其中男性59人,女性126人;大一3人,大二31人,大三31人,大四120人;城市85人,乡村100人;独生子女81人,非独生子女104 人。

2.2 工具

2.2.1 成人素质希望量表

采用Snyder(1995)编制,陈灿锐(2009)修订的成人希望特质量表(Adult Dispositional Hope Scale,ADHS)。该量表共3维度:与他人保持亲密关系的态度(I)、对现实和未来的积极态度(T)、采取积极行动的态度(P),共12个条目,采用4级评分,总分12~48分,量表总分越高表示个体的希望水平越高。本研究中的成人素质希望量表的Cronbach's α系数为0.80,具有较高的信度。

2.2.2 焦虑自评量表

本研究采用Zung(1971)编制的焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS),这一量表被认为是考察个体状态焦虑水平的常用典工具。采用 4级评分,一共20个条目,15题正向计分,5题反向计分。将20个项目得分相加,之后乘以1.25取其整数部分,得到标准分。50~59分代表轻度焦虑,60~69分代表中度焦虑,70 分以上代表重度焦虑。主要测量个体一周以内的焦虑情况,并结合疫情信息对题目进行改编,如“面对严峻的疫情形势,我不由自主地感到害怕”。本研究中的焦虑自评量表的Cronbach's α系数为0.80,具有较高信度。

2.2.3 总体幸福感量表

总体幸福感量表(GWB)由Fazio(1977)编制而成,共33个项目,有国内研究者对该量表进行了修订(段建华, 1996)。采用该量表的前18项题目用来测试中国被试对幸福的陈述。按照选项0至10累计相加,得分越高,被试的主观幸福感越强。本研究中总体幸福感量表的Cronbach's α系数为0.88,具有较高信度。

3 结果

3.1 疫情流行期间大学生状态焦虑、主观幸福感及希望水平

新冠肺炎疫情流行期间大学生焦虑自评得分高于全国常模水平(张雅涵, 2017),并且在抽取的185名大学生中,有64.86%的个体焦虑程度处于正常水平,但有35.14%的大學生有不同程度的心理焦虑;疫情期间大学生希望水平低于全国常模水平(李承秋, 王明达, 2019);大学生主观幸福感调查结果显示,男大学生主观幸福感得分与全国常模水平相比差异并不显著,女大学生主观幸福感得分高于全国常模水平(杨雯佳, 张华, 2021)。详见表1。

3.2 疫情流行期间大学生状态焦虑与主观幸福感及希望水平的相关性

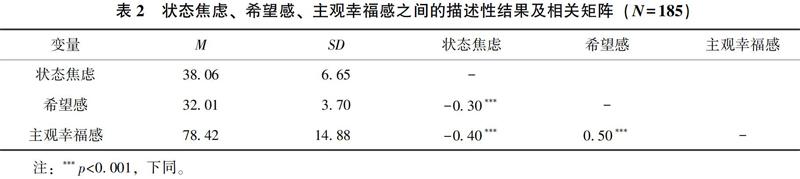

各变量的相关分析结果显示,希望感与状态焦虑呈显著负相关,希望感与主观幸福感呈显著正相关,状态焦虑与主观幸福感显著负相关,具体结果见表2。

3.3 希望感的中介作用分析

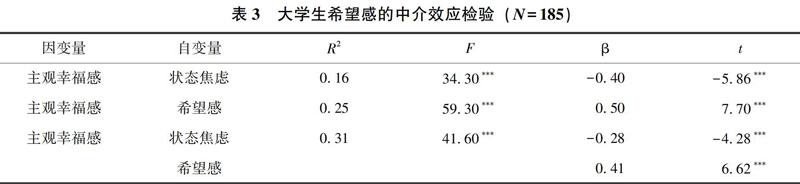

根据表2中的各项变量的相关关系,构建状态焦虑、希望感和主观幸福感的中介模型。结果如表3所示,状态焦虑、希望感对主观幸福感均有显著的预测作用。以状态焦虑为自变量,以主观幸福感为因变量, 再将希望感纳入后, 状态焦虑对主观幸福感的预测作用下降, 但仍然显著(β=-0.28, t=-4.28; p<0.001),并且希望感能够显著预测主观幸福感(β=0.41, t=6.62; p<0.001),表明在状态焦虑与主观幸福感之间,希望感起部分中介作用,中介效应占总效应的百分比为[-0.40-(-0.28)]/(-0.40)=30%。

依据检验程序,进行状态焦虑对主观幸福感、状态焦虑对希望感、状态焦虑和希望感对主观幸福感的回归分析,得出希望感(中介变量)在状态焦虑(自变量)与主观幸福感(因变量)之间的中介效应模型,中介效应模型图见图1。

4 讨论

4.1 疫情下大学生的心理状态

在非疫情期间,大学生群体中约30%左右的大学生存在不同程度的焦虑问题,并且焦虑问题已经成为大学生心理健康教育的重要内容(张雅涵, 2017),疫情期间这一比重有所增加,达到35%。这与疫情期间同样采用焦虑自评量表的研究结果是一致的(柴丹, 2020;李亚东, 王婕, 赵素, 郭小伟, 2020),说明突发群体性压力事件确实会让大学生的焦虑程度有所上升,且高于全国常模水平。本研究采用GWB量表测量大学生的幸福感水平,结果发现男大学生主观幸福感得分与全国常模水平相比差异并不显著,而女大学生的主观幸福感得分高于全国常模,这与非疫情期间的研究结果是一致的,即大学生的幸福感处于中等偏上水平且存在性别差异,女大学生的幸福感水平要显著高于男大学生(朱晓文, 刘珈彤, 2019)。采用陈灿锐(2009)修订的成人希望特质量表,发现疫情期间大学生希望水平低于全国常模水平,但这与非疫情期间的研究结果较为一致,即目前大学生的希望感处于中等偏低水平(郭浩, 2018)。

4.1 各变量之间的相关关系

本研究发现,希望感对个体的状态焦虑水平具有显著的负向预测作用,状态焦虑对主观幸福感具有显著的负向预测作用,希望感在状态焦虑对主观幸福感的影响有部分中介作用。首先状态焦虑与主观幸福感之间呈现出显著的负相关关系。这一结果与以往大多数研究的结果是一致的,说明焦虑水平低的个体,可以体验到更多的主观幸福感,焦虑水平高的个体,经常被负性情绪困扰,体验到更少的主观幸福感。本研究进一步验证了余皖婉等人(2019)的研究结果。他们调查了网络强迫购买行为、焦虑等负性情绪和主观幸福感之间的关系,结果发现焦虑与主观幸福感存在显著的负相关。他们认为在强迫性购物的过程中具有强烈的情感成分,渴望通过购物缓解,之后往往又产生后悔、抑郁、焦虑等负面情绪,这些负面情绪体验极大影响了个体对幸福感的主观感受。如果在疫情期间,大学生焦虑水平过高,过分怀疑自己的身体状况,这便会加重心理负担,并在一定程度上降低个体的主观幸福感。因此,应该及时发现并解决学生存在的焦虑问题,以维护大学生的心理健康,促进大学生幸福地学习、生活。

根据前面的研究分析结果表明,希望感与主观幸福感之间存在着显著的正相关,也就是说疫情下大学生的希望感程度越高,其主观幸福感水平越高。以往研究发现,希望感可以正向预测个体的主观幸福感,当个体的希望感较高时,他们就能体验更多的幸福感(郭燕杰, 2012)。希望感被认为是对系列美好生活的预期和描绘,是一种可以胜任和应对某事的能力感(Miller et al., 1988)。面对可能存在的疫情风险,希望感高的个体仍能够对生活充满希望和意义感,拥有乐观积极的心态,从而体会到更高的主观幸福感。

4.2 希望感的中介效应

将疫情下大学生的希望感和主观幸福感进行回归分析,可以看出希望感对主观幸福感有显著的正向预测作用,说明了希望感越高的人,其主观幸福感越高;将状态焦虑、希望感和主观幸福感一起纳入回归方程,结果发现状态焦虑对主观幸福感有负向预测作用,但是对比之前,作用效果有些减小,说明希望感在中间发挥了部分中介作用。

状态焦虑与希望感之间存在着显著的负相关关系,以往许多研究表明,希望感与个体的情绪体验密切相关。消极情绪体验更少的个体,希望感水平也越高(Snyder, Mcdermott, Cook, & Rapoff, 2015)。个体的状态焦虑水平会影响希望感的高低,在新冠肺炎流行期间,对疫情的过于担忧和焦虑会让自己产生一种无助感,对生活失去希望感,从而导致产生更少的主观幸福感體验。

状态焦虑不仅可以直接作用于个体的主观幸福感,还可以通过希望感对主观幸福感产生影响。其中幸福感作为一种内在的积极人格品质,被认为是有利于人类发展的积极力量(凌宇等, 2020)。希望感较高的个体,更有可能认识到生活中的积极方面,以积极的心态看待疫情的发生发展,对生活能进行更加积极的主观评价,从而体会到更多的主观幸福感。这样的研究结果启示我们,可以从提升希望感角度入手,尽量减少焦虑等因素对个体主观幸福感的消极影响。希望感为个体提供了努力的方向与动力,在面对困难时会促进个体积极寻找解决问题的办法,重新获得对生活的控制感。在这一过程中,希望感高的个体可以体会到自身努力的作用,体验到成就感和充实感,从而更加积极地应对突发的疫情状况,提升主观幸福感。

最后,将本研究结果与已有的研究对比发现,目前尚未有研究考察希望感在焦虑和主观幸福感之间的中介作用,但有研究者考察了希望感在社会经济地位和主观幸福感之间的中介效应模型,发现希望感可以解释17.14%的效应(赵燕, 张翔, 2021);以及希望感在文化适应与学校主观幸福感之间的中介效应,发现希望感可以解释37.1%的效应(郭燕杰, 2012)。且两个研究中,希望感与主观幸福感的相关系数均在0.3以上,本研究发现了两者之间存在更高的相关,反映了疫情期间,大学生的希望感水平与主观幸福感的关系更加密切,启发我们可以通过提升个体的希望感来减少焦虑对主观幸福感的影响。

本研究也存在一定局限,首先,被试测试的缺陷。由于疫情的影响,所有问卷只能在问卷星上以线上的方式发送,无法严格保证被试测试时的专心度和认真程度。以及一些技术层面缺陷,可能会影响被试的答题效果。其次,本研究采用的是横断研究,初步解释了希望感、状态焦虑和主观幸福感之间的关系,但并不能确定三个变量之间的因果关系,未来可以选择结合其他研究方法,比如实验法等,系统考察三大变量之间的因果关系。虽然本研究具有以上局限,但相关结果可以为提升大学生的主观幸福感提供理论依据。突发公共安全事件容易造成社会的恐慌和焦虑心理,应注意过高的焦虑心理对大学生的主观幸福感产生的消极影响。应努力提升大学生的希望感,引导大学生正确应对生活事件,拥有明确的目标和前进的动力,提升个体的主观幸福感。

5 结论

新冠肺炎疫情流行期间大学生状态焦虑与主观幸福感呈显著负相关,个体的状态焦虑水平越高其体验到的幸福感便越低;希望感与主观幸福感呈显著正相关,高希望感的个体更容易体验到高水平的幸福感。希望感在状态焦虑与主观幸福感之间起部分中介作用,中介效应占总效应的30%,状态焦虑除可直接影响主观幸福感外,还可通过希望感间接影响主观幸福感。因此可以通过提升个体的希望感水平,应对疫情期间的各种突发事件,使个体较少的受到焦虑等负面情绪的影响,从而体验到更多的主观幸福感。

参考文献

柴丹 (2020). 新型冠状病毒肺炎疫情后大学生正念对焦虑的影响: 以情绪智力为调节. 校园心理, (5), 428-430.

陈灿锐, 申荷永, 李淅琮 (2009). 成人素质希望量表的信效度检验. 中国临床心理学杂志, 17(1) , 24-26.

邓博媛 (2020). 情绪启动效应的个体差异: 焦虑的影响研究综述. 现代商贸工业, 41(10) , 85-86.

段東园, 程琪, 张学民, 夏裕祁 (2014). 中学生消极人际关系、焦虑、暴力媒体接触程度和攻击行为的关系. 中国临床心理学杂志, 22(2), 281-284+287.

段建华 (1996). 总体幸福感量表在我国大学生中的试用结果与分析. 中国临床心理学杂志, (1), 56-57.

范兴华, 何苗, 陈锋菊 (2016). 父母关爱与留守儿童孤独感: 希望的作用. 中国临床心理学杂志, 24(4), 702-705+643.

郭浩 (2018). 大学生希望感状况与影响因素分析——基于武汉市四所高校的实证研究. 开封教育学院学报, (10), 158-159.

郭燕杰 (2012). 五年制大专生希望感、应对方式及主观幸福感的关系研究. 硕士学位论文. 曲阜师范大学.

郝玫, 郝若平 (2001). 英语成绩与成就动机、状态焦虑的相关研究. 外语教学与研究, (2), 111-115+160.

凌宇, 胡惠南, 陆娟芝, 程明 (2020). 家庭支持对留守儿童生活满意度的影响: 希望感与感恩的链式中介作用. 中国临床心理学杂志, (5), 1-5.

李承秋, 王明达 (2019). 医学应对方式在宫颈癌术后放疗患者希望水平和心理弹性中的中介效应. 解放军预防医学杂志, (9), 98-99+102.

李亚东, 王婕, 赵素, 郭小伟 (2020). COVID-19疫情期间居家大学生焦虑因素研究. 心理月刊, (20), 62-63.

任晓磊 (2020). 兰州市区体育中考考生考前状态焦虑研究. 硕士学位论文. 西北师范大学.

王刚 (1990). 对射箭运动员特质焦虑和状态焦虑的探讨. 成都体育学院学报, (2), 76-81.

徐强 (2010). 大学生希望感与心理健康的关系. 中国健康心理学杂志, (2), 178-181.

西南大学新学工创新中心课题组, 孙楚航 (2020). 新冠肺炎疫情对青年大学生影响研究——基于全国45所高校19850名大学生的实证调查. 中国青年研究, (4), 43-48+12.

杨楠 (2007). 大学生社交焦虑与人际信任、主观幸福感的关系研究. 文教资料, (20), 30-31.

杨青松, 周玲, 胡义秋, 朱翠英, 孙焕良 (2014). 亲子沟通对农村留守儿童的行为问题的影响:希望感的调节作用. 中国临床心理学杂志, 22(6), 1118-1120.

杨雯佳, 张华 (2021). 大学生主观幸福感与社会性发展的关系研究. 海峡科学, (1), 74-77.

余皖婉, 王继年, 赵梦宇 (2019). 大学生网络强迫购物现状与主观幸福感、焦虑抑郁的关联探究. 心理月刊, 14(18), 1-4.

张雅涵 (2017). 大学生焦虑心理和婚恋焦虑现状的调查与分析. 内蒙古师范大学学报(教育科学版), (3), 39-42.

张向葵, 田录梅 (2006). 大学生自尊水平、抑郁状态与状态焦虑的关系. 中国健康心理学杂志, (2), 139-141.

赵燕, 张翔 (2021). 社会经济地位对居民主观幸福感的影响: 希望的中介作用. 兴义民族师范学院学报, (1), 55-59+64.

朱晓文, 刘珈彤 (2019). 主观社会经济地位影响大学生幸福感的路径研究. 河南大学学报(社会科学版), (6), 106-115.

朱智贤 (1989). 心理学大辞典. 北京: 北京师范大学出版社, 317.

Diener, E., & Emmons, R. A. (1984). The independence of positive and negative affect. Journal of Personality and Social Psychology, 47(5), 1105-1117.

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302.

Elliott, T. R., Witty, T. E., Herrick, S. M., & Hoffman, J. T. (1991). Negotiating reality after physical loss: Hope, depression, and disability. Journal of Personality & Social Psychology, 61(4), 608-613.

Miller, J. F., & Powers, M. J. (1988). Development of an Instrument To Measure Hope. Nursing Research, 37(1), 6-10.

Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu L, G. J., & Harney, P. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality & Social Psychology, 60(4), 570-585.

Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling and Development, 73(3), 355-340.

Snyder, C. R. (2002). Hopetheory:Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249-275.

Snyder, C. R., Mcdermott, D., Cook, W., & Rapoff, M. A. (2015). Hope for the journey: Helping children through good times and bad. Nutritional Neuroence, 43(12), 865-867.

Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety, Anxiety and behavior.New York: Academic Press. 3-22.

mit S & Mehmet ET. (2018). Mediating and oderating ffects of ocial upport in the elationship etween ocial nxiety and ope evels in hildren. Journal of Happiness Studies, 19(4), 1003-1019.

Wang, S., Xu, X., Zhou, M., Chen, T., Yang, X., & Chen, G., et al. (2017). Hope and the brain: Trait hope mediates the protective role of medial orbitofrontal cortex spontaneous activity against anxiety. Neuroimage, 157, 439-447.

Ward, R. T., Lotfi, S., Sallmann, H., Lee, H. J., & Larson, C. L. (2020). State anxiety reduces working memory capacity but does not impact filtering cost for neutral distracters. Psychophysiology, (1), e13625.

Zung, W. K. (1971). A ating nstrument or nxiety isorders. Psychosomatics, 12(6), 371-379.