管理控制抑或企业福利:宿舍劳动体制的再思考

2021-07-17黄岩朱少瑞

黄岩 朱少瑞

摘 要:宿舍劳动体制概念已经提出10余年。随着产业转移、新生代农民工群体出现以及劳动力短缺,宿舍劳动体制开始出现松动,越来越多的工人选择在厂外租赁房屋居住。宿舍条件未达到工人要求是这一变化产生的重要因素,同时企业内迁本地招工,让宿舍失去了以往的意义;外来工厂本地工的新型组织形态使工厂失去了强制力;宿舍劳动体制本身的缺陷形成了对农民工的“驱赶效应”。但宿舍劳动体制这一概念的解释力依然存在,宿舍条件的改善和允许工人租赁房屋居住不代表工厂放松了对宿舍的严格管理。对于企业来说,宿舍再也不是控制工人的工具;对于工人来说,并不能简单地把企业提供宿舍看成一种福利。

关键词: 宿舍劳动体制;产业内迁;新生代农民工;劳动力短缺

中图分类号: F240;F272.92 文献标志码:A 文章编号:1009-055X(2021)03-0078-08

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2021.03.008

一、宿舍劳动体制及其解释力

改革开放40多年来,中国吸引了全世界的资本进驻,同时沿海城市也迎来了“民工潮”。在全球化的背景下,由于生产位置的确定性,必须在特定空间里为劳动者设置临时性安置设施[1]。据此逻辑,随着大量的农民工不断涌入城市,其居住场所成为首要问题[2]。Smith[3]对中国经济特区的研究指出,经济特区工厂向工人提供宿舍一定程度上源自中国国有企业的传统做法,但其本质体现出一种国家社团主义向私人“家长制”管理的转变。工厂提供宿舍一方面是由于随着工资和福利的不断稀释,工人不得不向工厂寻求住宿;另一方面,宿舍有助于控制劳动力流動,为工厂提供随时可用的稳定工人来源。任焰等[4]将经济特区的工厂宿舍制度概念化为宿舍劳动体制(dormitory labor regime)。宿舍劳动体制是指中国工厂大量使用外来农民工,并利用工厂宿舍对工人进行暂时性安置,以此来承担劳动力再生产的用工形态。作为一种空间生产政治[5],宿舍劳动体制将产品的生产空间和劳动力的再生产空间合二为一,体现了管理权力对工人生活的渗透,带来了工厂对工人劳动时间的灵活控制,从而增加对劳动力剩余价值的获取[2],有利于工厂持续地获得新的农村劳动力储备,抑制工人对于工资的诉求并防止特定工业空间工人的集体组织行动[5]。任焰等[6]认为,如果工人可以选择,他们更愿意选择离厂而居。

对宿舍劳动体制本质的探讨多将其视为农民工体制的一种延续。从20世纪80年代开始,各种企业在中国沿海地区不断涌现,城市就业机会剧增促成了大量农村劳动力向城市的迁移。通过对宿舍制度进行历史梳理,Smith等[5]指出,宿舍劳动制度[Smith和Pun仍使用着宿舍劳动制度(dormitory labour system)的概念。 ]作为一种独特而具体的空间生产政治,不仅仅是一种移民生存方式,也是一种高度家长制、集约化和强制性的生产系统,当代工厂宿舍与以往的区别在于,宿舍使得劳动力代际再生产被剥离开来。任焰等[4]从阶级对立的角度出发,将宿舍体制视为资本对工人进行全面控制和剥削的工具。吴炜等[2]通过对江苏省的一项定量调查认为宿舍劳动体制居住形态与自我消化的出租屋方式相比,会恶化工人的生活条件和损害其工作权益。与此同时,准军事化的宿舍劳动体制带来了居住其中的工人尤其是男工的普遍不满[7]。宿舍空间使得资本控制与工人抗争的辩证关系得以充分呈现,并唤醒了资本和劳动者双方通过控制这一空间来增强各自权力的意识[6]。

促使工厂为工人提供宿舍的原因主要包括宏观和微观两个方面。宏观上来看,随着中国迅速切入全球化生产链条,“逐底竞争”式生产策略严重侵犯了劳工权利,跨国资本通过推行“生产守则运动”,要求为工人提供包括宿舍条件在内的“适宜的工作环境”,表面上保护中国劳动者的权利,实际则是为了获取更大利益[8]。微观上而言,任焰等[6]认为,由于农村劳动力的过剩和中国与全球生产市场的接轨,工厂的宿舍制度设置的出发点在于维持稳定的工人队伍,获得最大产出,而非提高工人的忠诚度或保留稀缺技术。魏万青[9]认为,工厂提供宿舍不是为了履行社会责任,而是出于工厂对劳动者方进行控制的经济理性和生产需要,是全球资本在当代中国城乡二元体制背景下的必然产物。

既有的研究成果从上述的各个角度对宿舍劳动体制进行了较为充分的揭示,但是仍然存在以下几点可以改善的地方:

第一,从宏观上来看,以往的研究将自20世纪80年代末持续至今的农民工现象作为研究背景,聚焦于沿海地区的工厂宿舍劳动体制。但是,由于受到劳动力成本上升以及资源、地方政策等多方面因素的影响,沿海地区的制造产业开始加快向内地转移[10],宿舍劳动体制的背景开始发生变化。

第二,从微观上来看,新生代农民工群体的出现以及产业内迁过程中的工人群体和用工环境的相应变化给宿舍劳动体制带来了一定的冲击,使宿舍劳动体制出现了新变化。而且,工人已经开始产生更强的反抗意识并衍生出更多元的反抗手段[11],工厂愈发不能像以往一样毫不客气地约束控制工人。同时,以往的研究将工人作为宿舍劳动体制中被动受压迫的群体,忽略了工人的主观能动性。

第三,已有的论述或基于宏大的阶级分析,或在统计意义上对宿舍劳动体制中的工人予以分析,体现了学理性、技术化的优势。然而,宏大的阶级分析固然有助于理解中国劳资关系的全貌和本质,但是对处于劳资关系中的微观双方也需要进行系统地分析和深入地认识;同时,由于研究者很难在农民工群体中确定抽样框,随机抽样难以进行,而且样本代表性往往无法保证,最终会造成非随机性和样本构成的不合理[2]。相较而言,能够从个别案例看到结构性问题的质性方法[12],在研究农民工问题上,有一定的用武之地。

任焰等[4]在10多年前使用了“宿舍劳动体制”这一概念来反思中国出口代工生产体系中的劳动控制。10余年后,作为工厂控制工人主要方式的宿舍制度仍然存在。但是时移世易,中国的宿舍劳动体制是否依然严格、全面且深入?宿舍还是工厂的一种控制工具吗?如何解释当下工人住宿意愿?近年来,随着新生代农民工的出现和工厂的外部环境变化,资本方对于工人住宿选择的控制与以往相比有所变化。本文采取个案访谈法,通过对上海市某电子厂工人、安徽省安庆市新建的某服装工厂女工以及福建省泉州市服装业从业者进行调研,试图解释造成这种变化的原因。

二、宿舍劳动体制的内外环境变化

宿舍劳动体制与工厂本身的决策行为息息相关。随着内外环境的不断变化,当前我国的工厂面临着一系列新问题新挑战,为了应对这些变化,工厂不得不弱化以往对工人的严格约束和控制,原本高度严密的宿舍劳动体制出现松动。

(一)农民工内迁与产业转移

21世纪以前,中国的劳动力市场一度被认为可以无限供给廉价劳动力。但是,随着2004年初沿海发达地区首次出现的“民工荒”现象以及随后这种劳动力短缺现象的逐渐蔓延,中国劳动力供给市场开始由长期过剩逐步趋向短缺。“民工荒”现象是我国社会转型过程中的某些深层次问题的现实反映,对国家经济社会发展产生了一系列重要影响。农民工的“返乡潮”直接造成了东部沿海地区以往的比较优势不再,中西部作为以往的劳动力流出地开始呈现出一定的劳动力数量优势,这一动态变化从某种程度上加快了产业内迁的步伐[13],带来了现实中的东部沿海劳动密集型产业向中西部转移的现象[14]。内迁的产业必须放弃以往的恶性竞争策略,采取合作态势以获得更高效益[15-16]。这在一定程度防止了工人权益的受损。产业转移至劳动力输出地,进一步促进了更多工人返乡就业,工人可以兼顾工作和家庭[17]。

产业转移是经济学领域的经典议题[18]。西方学者基于“比较优势”的理论和新古典分析框架对其进行研究;而国内学者则探索出梯度转移、反梯度转移以及分散转移的研究角度[19]。对于企业所在地而言,宏观的考量使得地方政府更为关注产业结构优化升级的可能[20];对于企业本身而言,引起产业转移的因素主要有企业扩张、区域政策、环境监管、土地约束以及节约成本[21-22]。對于当地企业而言,一方面东部地区通过“腾笼换鸟”政策将劳动密集型产业“挤出”本地[23];另一方面,中西部地区的鼓励政策以及上述的农民工“返乡潮”共同推动着沿海劳动密集型企业内迁。对于产业承接地而言,政策的偏向使其接纳了污染严重的企业[24],同时内迁的企业带来了生产与生活的再整合。黄斌欢等[10]对江西陶瓷产业的观察表明,迁至内地的工厂工人工作相较沿海工厂工人更为轻松,工厂管理更为人性化,工人对劳动过程的掌握程度更高,而且内迁工厂的工人避免了原子化困境。对于产业转出地而言,“挤出”劳动密集型产业意味着留在东部沿海的更多是受教育程度高、工作经验丰富的工人[25],这也潜在地使得中西部地区面临着高素质工人紧缺的困境[26]。“外来工厂本地工”的格局使得内迁工厂无法延续不近人情的管制,而高素质的工人群体以及不断加强的劳动权益保护力度使得沿海地区的工厂不得不软化管控措施。

“老板娘都是哄着那些技术工人,有技术的熟练工人可以随便挑工序去做,哪个工序赚钱做哪个。对待那些差一些的工人虽然不会那么哄着,但也不至于欺负他们,因为现在招不到工人,流水线工作虽然靠那些熟练工,但是也需要生手工人的配合。”(20190803AH-HY)[本文作者在2019年4月、2019年7月和2019年8月分别对上海、安徽安庆和福建石狮三地的电子和服装行业农民工进行了实地访谈,访谈采用半结构方式进行。为遵守学术规范,本文对相关的人名进行匿名处理。]

以往沿海劳动密集型企业中,大型企业的转移意愿更强[27],剩下的企业则不得不进行转型,而且一些大型企业在内迁的同时也兼顾拓展产品结构。例如,富士康在将全部生产线内迁的同时注重液晶面板的研发[28]。对福建石狮某服装厂老总的访谈验证了这个结论:

“现在沿海的工人往内地跑,工厂也都搬到内地。我们沿海现在都是搞贸易,就是研发、设计、销售、生产的工厂都在内地。内地他们(工人)赚的钱和沿海差不多,还可以照顾家庭,为什么到沿海来呢?沿海现在基本没有工人,我们不怎么用工人了,也招不到工人。”(20190811QZ-LB)

(二)新生代农民工群体的出现

我国学者以1980年作为分割线,将生于1980年以前的农民工称为第一代农民工,将主要生于20世纪80年代及以后的农民工称为新生代农民工[29]。国家统计局[30]统计资料显示,新生代农民工占全国农民工总量的比重为51.5%,已超过半数。对于新生代农民工而言,他们依然被迫承受诸多不公正的甚至非法的待遇,这也被称为“制度脱嵌”[31]。新生代农民工表现出与第一代农民工不同的群体特征与行为选择:

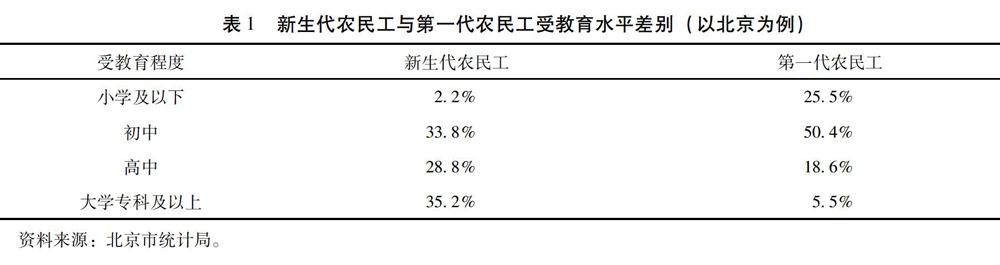

第一,具有人力资本优势。决定着农民工经济地位的主要因素是他们的人力资本情况[32]。新生代农民工群体的人力资本得到显著增强,整体素质有了大幅的提高。鉴于数据可得性,以北京市统计局2020年数据[33]为例对比新生代农民工与第一代农民工的受教育水平差别,如表1所示。可以看出,第一代农民工受教育程度大多为初中及以下,而新生代农民工的受教育程度则集中于高中及以上,其占比为64.0%,是第一代农民工(24.1%)的2.7倍。两代农民工的人力资本之不同由此可见一斑。

第二,流动性与个体化水平高。一方面,新生代农民工的个体性特征使其天然具有高流动性。Portes等[34]认为移民本身就是一个网络建立的过程,作为中国场景下的一种特殊的移民过程,远离乡土进城务工的农民工们也是依靠一种网络的建立来推进这种移民进程的。王欧[35]认为,留守问题以及性别劳动分化是导致新生代农民工尤其是新生代男工流动性高、职业更换频繁的重要因素。朱妍等[31]指出,新生代农民工存在“传统脱嵌”,即与第一代农民工相比,新生代农民工个体化水平更高,与乡土的联系逐渐削弱,寻找工作更倾向于同学推荐即学缘网络而非如第一代农民工一样依赖亲缘网络等强关系。

另一方面,农民工愈发希望得到城市的承认和尊重,这种融入城市的需求在文化素质不断提升和队伍不断壮大的新生代农民工身上格外显著和强烈。但现实中依然存在着“制度脱嵌”现象[31]:农民工群体不仅在劳动力市场上受到一定的歧视,在日常生活中也无法享受与户籍相关的“城市待遇”,甚至会遭受城市居民的歧视。与第一代农民工不同,新生代农民工在面对城市中的各种不公待遇和歧视时,更敢于斗争和行动,在斗争无果之后,他们会选择离开这家企业或者这座城市,而不是如上一代农民工一样忍气吞声。

在询问为什么离职时,有农民工这样说:“(因为)累了不想干了。有的人不办离职就走了。我(离职前)在上海那家电子厂修手机,工作不是那么累,升职也特别快,我去了就成了组长。(之所以)不在那干就是因为不给我申报工伤……(所以)我就走了。”(20190417SH-GR1)

第三,物质和精神追求高。新生代农民工的观念意识和价值标准比起他们的前辈也发生了质的变化。新生代农民工平均消费倾向较高[36],社会价值观较偏向个人主义[37],对公正待遇的诉求强烈,因此极易产生抗争意识与相应的反抗行为。而且,新生代农民工擅长利用各种制度和劳动规则为自己创造更多的收益。

“有的人(离职)是为了赚更多中介的钱……(如果)你干满两个月,厂子里边奖励你一份钱,中介奖励你一份钱。比如旺季的时候,干满两个月,中介给你将近1万元。8、9、10月份(旺季),好多人就为了这个厂子和中介双方给的额外奖金,(干满两个月)赚到了就走人,走了继续找工作,赚更多的钱。”(20190418SY-GR)

三、工人的住宿意愿

不可否认,随着劳动权益体系不断完善,宿舍本身在不断改善,恶劣的宿舍条件正在成为过去式。

“现在的宿舍条件还好。我去的是比较大的电子厂,一个宿舍8个人是标配,有卫生间、洗澡(的地方),每一层应该有两个有洗衣机的地方。”(20190417DZ-YG)

宿舍还有另一个天然优势就是方便上下班。一般工厂的宿舍都设置在厂区内部或者距离厂区较近的社区,一些工厂会配备专车接送居住在厂外宿舍的工人。

“我们上海的厂子,一个厂子好几万人,宿舍分为好几个区,和厂区在一块的有12栋楼,每一栋八九层,每一层可能有30几间吧,每一间8个人,都住满了,外边还有两个宿舍,离得比较远,车接车送的那种。”(20190417SH-YG)

工厂宿舍的设置能帮助资本方驱逐潜在麻烦[38],在某种程度上宿舍会比租赁房屋更加安全。住在宿舍的工人往往不必担心外来人员的偷盗行为,一些宿舍还配有保险箱可供租用。

“宿舍安全性还可以,外人绝对进不来。而且现在宿舍有柜子,买个锁就行。实在有更贵重的东西,比如摄像机、电脑,宿舍还有保险箱,你可以租一个。”(20190417SH-GR2)

国家统计局[30]2018年的调查数据显示,在进城农民工中,居住在单位或雇主提供住房中的仅占12.9%,而租房居住的占61.3%。为什么在宿舍条件改善的前提下存在大量农民工选择不居住在宿舍?

(一)资本不愿担责

人们习惯认为工厂在可能的情况下更愿意让工人居住在工厂宿舍中,但事实上,随着国家对劳动者权益的保障以及整个社会法制意识的不断增强,资本方需要为居住在宿舍的工人负起更多的责任,这无形中给资本方悬置了不小的压力。一些工厂开始不愿意让工人居住在宿舍。

“厂子事实上不愿意工人住宿舍。就好像住在学校,出了啥问题厂子就像学校校长一样要负责。在外边出了啥情况当然找不到他。一般的厂子,就比如我在的厂子,在第一天培训的时候,(让工人签)类似合同的东西,(表明)如果上班的路上出了啥事不算工伤不能让厂子负责。有的厂子算(工伤),就看合同上边写不写。如果写了你也签了就相当于卖身契。”(20190704DZ-GR)

(二)家庭照料和情感交流不便

一些年轻的工人在访谈过程中明确表示不愿意居住在宿舍(尽管一些工人依然不得不住在宿舍)。当询问宿舍条件已有所改善为什么依然有不少人不愿意住宿舍时,一些年轻男工人回答道:

“男女朋友住外边多好。(问:单身的呢?)去电子厂基本上都是为了找女朋友。你不信去电子厂的宣传语看一看,有可能就有一句话是‘女工多。他就跟你说女工多,有些男工人就愿意进去。男工人进去找个女朋友就出去(住)了。”(20190704SH-NG)

這些看法进一步被一些居住在宿舍的单身青年工人所证实:

“一般厂子附近租房子的人特别多……有对象的就出去了。”(20190704SH-NG)

在相当多的情况下,工厂为了应对劳动力短缺的问题,有针对性地以“女工多”为宣传噱头,吸引男工进厂,而男工人进厂的动机之一就是寻找婚恋对象,随后便会离开宿舍与婚恋对象一起外出租房居住。

和家人一起前往城市的农民工,尤其是婚后带着孩子和丈夫一同进城的女工,往往希望下班后能和家人团聚。有时候一个家庭的农民工会供职于不同的工厂,因此,为了方便与家人团聚相互照应,住在租赁的房屋中成为他们的最佳选择。国家统计局[30]2018年的数据显示,外出农民工中有配偶的占68.1%,这意味着有相当多的农民工更愿意自行租房和家人团聚。对于许多工人来说,宿舍只是一个临时落脚的地方,工人之间很难建立真正持续的友谊。

首先,宿舍的情感关系淡薄。虽然现在宿舍硬件条件逐渐改善,但是对于工人而言,中国不断加速的社会转型带来了个体从集体中的“抽离”,工厂的用工模式促使了工人由共同体转变为原子化、陌生化的个体[39]。工厂宿舍中普遍存在着同一宿舍的工人之间工作时间大相径庭的现象,宿舍情感氛围极为淡薄。

“住宿舍还是不方便。上白班和上夜班的在一个宿舍住,会打扰。你可以体验一下,特别不方便、不舒服。你听着感觉和大学宿舍一样,大学宿舍一般是同班同学吧,一天基本上都能见到面,不像(工厂)一个宿舍里有上白班的、有上夜班的,(互相)基本不认识,有可能在一起住两个月,你上夜班他上白班,你连上白班的人都没见过,都是陌生人的关系。我在厂子待的时间这么长了,只认识一个人……我第一天上班时候,进宿舍问舍友关于宿舍的问题,没一个人回答。”(20190417SH-KZ)

由于很多工厂严格限制流水线工人工作期间互相交谈[流水线工人往往被禁止在工作期间说话聊天,有的工厂将这一规定写入《工作守则》。 ],加上部分工作的特制工作服对工人面容特征的掩盖,很多工人即使在相同的流水线并肩工作,出了车间之后依然互不相识。这种封闭压抑的流水线工作给工人的内心披上了一层铠甲,使得工人面对工厂内的其他人也不愿意敞开心扉。

“(工作时候互相之间)谁都不认识,(大家)都穿着工作服,只露着两个眼睛。我跟着师傅一个多月都还没认识那些工人,一出车间脱下工作服互相就不认识了。” (20190417SH-LS)

“听起来感觉像不可能,但是流水线工人的确(关系)差些,他们不愿意住宿舍有原因的:他们宿舍关系不好,见面也少,在流水线工作各管各的没有合作,最后导致他们在生活中也就不愿意相互交流。” (20190417SY-GD)

“有能力租房子的基本都不住宿舍……平时不可能放心把电脑放在宿舍。”(20190417SH-GR1)

其次,工厂虽然在改善宿舍硬件条件,但是工厂并不关心工人的住宿体验,宿舍拥挤的情况依然广泛存在。一般每间宿舍住8人,在订单较多的旺季,工厂会招收更多工人,每个宿舍都会增加床铺,拥挤情况可想而知。

“我在上海的时候,本来住8个人,后来旺季嘛,人比较多,每个宿舍加了两张床。” (20190417SH-GR1)

除此之外,宿舍的烦琐管理程序也是工人反感的原因之一。

“我每天进宿舍,先刷大门的门禁,从大门进来,刷门禁卡,进宿舍还要刷门禁卡,特别麻烦……就像行尸走肉一样,每天干的所有事情都是一样的。” (20190704DZ-YG)

四、思考与结论

中国的快速工业化是由每年在全国各地迁徙的1亿多内部移民——农民工所推动的,这些农民工进入城市后往往被安置在生产设施内或附近的宿舍里[5]。随着整个宏观产业背景的转变,新生代农民工群体的出现以及劳动力短缺带来的一系列影响,以无处不在的严格控制为特点的宿舍劳动体制开始出现松动,越来越多的工人选择在厂外租赁房屋居住。

为什么宿舍劳动体制出现了松动?宿舍条件无法让新生代农民工满意当然是一个重要因素,但是这个因素本身尚不足以解释这个现象。必须考虑整个宏观产业背景的转变,更为重要的是,劳动力短缺导致的工人在劳资关系中地位的上升起到了重要作用。首先,为了适应外部环境的变化,沿海企业开始寻求产业内迁。新生代农民工成为当前农民工的重要力量,与第一代农民工不同,新生代农民工更愿意“用脚投票”,也因此催生了波澜壮阔的农民工“返乡潮”。传统制造业和劳动密集型产业不得不追随劳动力的迁徙路线,将产业转移至内地,形成了“外来工厂本地工”的劳动体制,宿舍的存在失去了以往的意义,一些工厂开始取消宿舍。其次,“外来工厂本地工”的新型组织形态不断提高工人权益的保护力度。本地工人能够基于各种血缘、地缘、学缘组成的庞大网络来保护自己的权益。本地用工的企业失去了以往强势地位的形成条件,在与工人进行博弈的过程中发出的声音愈发减弱。工厂已经失去了重现以往沿海地区宿舍劳动体制的严格纪律体系与福柯式的“全景敞视空间”的强制力。最后,宿舍劳动体制本身的缺陷形成了对农民工的“驱赶效应”。从客观上来说,随着国家对劳动者权益的保障和整个社会法制意识的增强,工人居住宿舍若发生危险,工厂管理者一般难辞其咎,资本需要肩负的责任愈发增多,为了减少安全成本,资本方对工人居住宿舍的积极性也显著降低。主观上而言,工人尤其是新生代农民工对工厂宿舍愈发不满,加上一些单身青年工人寻求婚恋对象的渴望使得宿舍成为工人的“下下之选”。因此,宿舍劳动体制实际上形成了一种对工人的“驱赶效应”,资本方的懈怠以及宿舍一成不变的严格控制将工人从宿舍驱赶出去,让他们选择了租赁房屋居住。

这些分析引发了我们对宿舍劳动体制的再思考。对于企业而言,宿舍不再被当作控制工具。吉登斯[40]认为,早期的工人步入工厂即意味着对其工作过程实际控制权的完全丧失。如果说中国十几年前的宿舍劳动体制因恰好发生于工人丧失工作控制权的窘迫时期而成为工厂控制工人的有力工具,那么十几年后的今天,中國制造业工厂宿舍的“工具性”在逐渐淡化——客观上而言,工厂宿舍面临的内外环境变化也使其不具备继续控制大部分工人的条件;主观上而言,工厂也不再试图运用宿舍作为控制工人的工具。不可否认的是,沿海的工人已经开始大批内迁,而沿海的传统制造业和劳动密集型产业不得不跟随劳动力的迁徙路线转移至内地。不论是迁至内地还是留在沿海的工厂,宿舍劳动体制都表现出明显的松动迹象,虽然宿舍看似住得满满当当,但是住在宿舍的很多都是刚刚入职或者流动性极强的工人,按照工人和组长的说法,“一直有人离职”“每天光入职离职就按上千算,每天进来上千人,每天出去上千人”。除此之外,存在着大批自行租房居住的工人,他们秉持着“有能力租房就不住宿舍”的原则,宁愿早起赶公交也不愿意住在宿舍,而且这类工人的数量在不断增多。对于这些工人而言,工厂提供的宿舍不再被认为是企业福利。那么,工人入住宿舍是拆分型劳动体制下的一种无奈吗?我们认为,在传统的拆分型劳动体制中,农民工的生产生活和社会生活被分割开来,他们不能在流入地获得稳定的就业,也不能有效地处理好流出地的生产资料和生活资料[41],作为农村流动人口的农民工失去了本地化的基础。工厂提供的宿舍成为农民工的无奈之选。但是,我们对宿舍劳动体制讨论的前提是宿舍劳动体制这一分析概念的解释力依然存在。宿舍劳动体制的松动仅仅体现在工厂不再禁止工人自由选择住宿方式;对于那些不得不住在宿舍的工人而言,宿舍劳动体制对他们的控制和管理依然严格。尽管,我们看到宿舍的硬性条件已经有很大改善,但这并不意味着工厂主动关注工人的住宿体验和需求,这些硬性条件的改善很大程度上是资本面对不断增强的劳动权益保护力度的变通之策,工厂本质上依然不愿放松对宿舍的严格管理。至此,我们得出了宿舍劳动体制再思考的结论:宿舍劳动体制这一概念依然具有解释力,但也出现了一些松动和变化。对于企业来说,宿舍再也不是控制工人的工具;对于工人来说,并不能简单地把企业提供宿舍看成一种福利。

参考文献:

[1] HARVEY D. The limits to capital[M].Oxford:Blackwell, 1982:31.

[2] 吴炜,朱力.宿舍劳动体制对农民工权益的影响分析——以江苏省为例[J].中国人口科学,2011(4):100-106,112.

[3] SMITH C. Living at work:management control and the dormitory labour system in China[J].Asia Pacific journal of management,2003,20(3):333-358.

[4] 任焰,潘毅.跨国劳动过程的空间政治:全球化时代的宿舍劳动体制[J].社会学研究,2006(4):21-33,242.

[5] SMITH C, PUN N. The dormitory labour regime in China as a site for control and resistance[J].The international journal of human resource management, 2006, 17(8):1456-1470.

[6] 任焰,潘毅.宿舍劳动体制:劳动控制与抗争的另类空间[J].开放时代,2006(3):124-134.

[7] 邓韵雪,石方.宿舍劳动体制与男性工人:一项对富士康工厂的研究[J].湖南大学学报(社会科学版),2018,32(5):128-135.

[8] 潘毅.全球化工厂体制与“道德理念重构”——跨国公司生产守则与中国劳动关系[J].开放时代,2005(2):108-125.

[9] 魏万青.劳工宿舍:企业社会责任还是经济理性——一项基于珠三角企业的调查[J].社会,2011,31(2):97-110.

[10] 黄斌欢,徐美龄.工厂内迁与劳工的再嵌入——江西陶瓷厂的工厂政体研究[J].学术研究,2015(6):46-52.

[11] 黄岩,朱晓镭.超越拆分型劳动体制:产业转移与农民工权益保护的新视角[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019(3):93-101,192.

[12] 熊秉纯.质性研究方法刍议:来自社会性别视角的探索[J].社会学研究,2001(5):17-33,86-125.

[13] 刘新争.比较优势、劳动力流动与产业转移[J].经济学家,2012(2):45-50.

[14] 傅允生.产业转移、劳动力回流与区域经济协调发展[J].学术月刊,2013,45(3):75-81.

[15] 李强,徐康宁.产业转移:承接地之间竞争的博弈研究——以皖江城市带为例[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2012,22(3):61-65.

[16] 赵祥,郭惠武.产业转移的区域合作机制研究——基于广东省产业转移园的博弈分析[J].南方经济,2014(3):98-110.

[17] 陈午晴.产业转移与返乡务工人员的择业理性——以中原地区某县返乡打工妹为例[J].学术研究,2013(11):50-57,159.

[18] 孙浩进.产业转移的空间政治经济学研究范式[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2014,31(4):76-83.

[19] 徐万刚.我国劳动密集型制造业转移发展的相关研究——一个文献梳理的总结[J].经济体制改革,2015(5):123-130.

[20] 赵峰,姜德波.产业转移的诱因分析与趋势预测——以长三角为例[J].学术研究,2011(10):62-67.

[21] LIAO H F, CHAN R C K. Industrial relocation of Hong Kong manufacturing firms:towards an expanding industrial space beyond the Pearl river delta[J].GeoJournal,2011,76(6):623-639.

[22] 许德友,梁琦.珠三角产业转移的“推拉力”分析——兼论金融危机对广东“双转移”的影响[J].中央财经大学学报,2011(1):68-73.

[23] 吴要武.产业转移的潜在收益估算——一个劳动力成本视角[J].经济学(季刊),2014,13(1):373-398.

[24] 孙中伟.产业转移与污染灾难——基于“依附性”省际关系的分析[J].北京行政学院学报,2015(1):23-28.

[25] 李琴,朱农.产业转移背景下的农民工流动与工资差异分析[J].中国农村经济,2014(10):35-47.

[26] 吕昭河,刘奂成.中西部地区承接产业转移过程中劳动力供给的新趋势[J].求索,2014(6):71-76.

[27] 桑瑞聰,刘志彪,王亮亮.我国产业转移的动力机制:以长三角和珠三角地区上市公司为例[J].财经研究,2013,39(5):99-111.

[28] 蔡亮.富士康:内迁与转型[J].大经贸,2010(7):80-82.

[29] 刘林平,王茁.新生代农民工的特征及其形成机制——80后农民工与80前农民工之比较[J].中山大学学报(社会科学版),2013,53(5):136-150.

[30] 国家统计局. 2018年农民工监测调查报告[EB/OL].(2019-04-29)[2020-10-23].http://www.stats.gov. cn/tjsj/zxfb/201904/t20190429_1662268.html.

[31] 朱妍,李煜.“双重脱嵌”:农民工代际分化的政治经济学分析[J].社会科学,2013(11):66-75.

[32] 李培林.农民工 中国进城农民工的经济社会分析[M].北京:社会科学文献出版社,2003:38.

[33] 北京市统计局.新生代农民工工作生活特征分析——基于2019年北京农民工市民化监测调查[EB/OL].(2020-05-19)[2020-10-23].http://www.beijing.gov.cn/gongkai/shuju/sjjd/202005/t20200520_1902711.html.

[34] PORTES, ALEJANDRO. The economic sociology of immigration:essays on networks, ethnicity, and entrepreneurship[M].New York:Russell Sage Foundation,1995:1-41.

[35] 王欧.留守经历与性别劳动分化——基于农民工输出地和打工地的实证研究[J].社会学研究,2019,34(2):123-146,244-245.

[36] 新生代农民工基本情况研究课题组.新生代農民工的数量、结构和特点[J].数据,2011(4):68-70.

[37] 张瑞凯.社会保障制度变迁中农民工养老方式研究[M].北京:北京理工大学出版社,2017:71.

[38] POLLARD S. The genesis of modern management[M].London:Penguin Books, 1965:197-198.

[39] 司文晶,宣朝庆.文化营造与宿舍共同体的生产——以恒源纱厂《人事科女工管理处记事》为核心的分析[J].社会学研究,2019,34(3):75-98,243-244.

[40] 吉登斯.民族-国家与暴力[M].胡宗泽,赵力涛,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1998:252.

[41] 王春光.外来农村流动人口本地化的体制性困境[J].学海,2017(2):93-101.

Management Control or Enterprise Welfare:Rethinking the Dormitory Labor Regime

HUANG Yan ZHU Shao-rui

(School of Public Administration,South China University of Technology,Guangzhou 510641,Guangdong, China)

Abstract:The concept of the dormitory labor regime has been proposed for more than ten years. With the industrial transfer, the emergence of a new generation of migrant workers, and labor shortage, the dormitory labor regime has begun to loosen, and more and more workers choose to rent houses outside the factory. An important reason for this change is that the conditions of the dormitories do not meet the requirements of the workers. At the same time, the existence of dormitories has lost its previous significance due to the industrial transfer and local recruitment. The new organizational form of local workers in foreign factories makes the factories lose their coercive force, and the defects of dormitory labor regime itself form the “driving effect” on migrant workers. The explanation power of the dormitory labor regime still exists. The improvement of dormitory conditions and allowing the workers to rent houses do not mean that the factories have loosen the strict management of the dormitory. For the enterprises, the dormitories is no longer a tool to control the workers; and for the workers, they cannot simply regard the dormitories provided by the enterprises as a kind of welfare.

Keywords:dormitory labor regime; industrial transfer; new generation of migrant workers; labor shortage

收稿日期: 2020-10-26

基金项目:国家社会科学基金项目“产业转移背景下企业劳动体制变迁与工人权利保护研究”(17BSH146);教育部重大攻关项目“一带一路沿线国家劳动政策与我国产业结构调整研究”(17JZD019)。

作者简介:黄岩(1969—),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向为劳动关系。朱少瑞(1996—),男,硕士研究生,主要研究方向为社会保障。