太行山山西段经济空间结构特征及驱动机制探析

2021-07-16房旭东张杜鹃

房旭东, 张杜鹃

山西师范大学地理科学学院, 山西 临汾 041000

研究区域经济空间结构可以反映区域经济发展格局,为区域协调发展提供理论支撑.党的十九大报告首次正式提出实施区域协调发展战略,并将其纳入决胜全面建成小康社会的七大战略之一,区域协调发展越来越受到重视.改革开放以来,我国学者在不同领域就区域经济空间结构进行了充分的研究.在理论方面,陆大道提出点轴模式[1]、陆玉麟提出双核结构理论[2]等;在区域方面,大多学者关注的重点逐渐从东部发达的沿海地区转移到中西部等欠发达地区[3~6]、从行政单位逐渐转移到流域经济[7~10];在方法上,广大学者也大胆创新,越来越多的多样化、综合性、定量性、可视化的研究方法已经普遍运用在区域经济空间研究中[11~14].但是,对于山区县域经济空间结构特征的研究却很少被提及,太行山脉作为我国革命老区之一同时也是贫困县域集中的区域,如何正确认识类似于太行山脉这类山地区域的经济空间结构与驱动因素并提出优化对策,具有重要的理论意义和实践意义.

本文选择太行山脉中既是地广人稀,同时也是经济比较落后、城镇化水平低、公共服务水平较低、发展较为不平衡的地区之一的太行山山西段为研究对象,通过空间自相关分析、热冷点分析、逐步回归分析方法对太行山山西段经济空间结构特征与驱动机制进行分析,并提出优化太行山山西段经济空间的对策.

1 研究区域概况

太行山脉北起北京市西山,南至河南与山西交界地区的王屋山,西与山西高原相接,东与华北平原相邻,呈东北—西南走向.太行山山西段北起恒山、南与河南省交界、西临山西省中部断陷盆地地区、东至山西省与河北省省界,海拔平均1 500 m以上[15](图1).太行山山西段包括山西省太行山全境的县、县级市、地级市市辖区共51个行政单元,总面积72 892 km2,占山西省国土面积的46.5 %;2016年总人口1 459.2 万人,地区生产总值4 716亿元,地方财政一般公共预算收入251亿元,分别占山西省的39.6 %、36.4 %和16.1 %;2016年区域平均城镇化率为49.0 %;三次产业结构之比为9.42∶46.52∶44.06.

图1 太行山山西段区位示意图Fig.1 Location map of Shanxi section of Taihang Mountain

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

选取1998年至2017年《山西省统计年鉴》和《山西省经济年鉴》中太行山山西段51个县域行政单元的县域数据,并以五年作为时间节点构建截面数据.

2.2 研究方法

(1)空间自相关 空间自相关用于研究同一种变量在不同空间位置上的相关性[16].空间经济学理论指出,生产要素的流动将促进经济活动的集聚,进而产生经济空间集聚效应[17].本文在度量太行山山西段经济空间集聚状态时采用Moran’sI指数,其中可以利用全域型 Moran’sI指数度量太行山山西段经济发展在空间是否有集聚特性存在.假设采用太行山山西段整体的人均GDP为衡量指标,则太行山山西段的全域型 Moran’sI的公式如下:

(1)

(2)

一般情况下Wij为

(3)

Moran’sI可以被视为各县域人均GDP的乘积和,其取值范围为[-1,1].在显著性水平(p<0.05或P<0.01)下,Moran’sI值大于0为正相关,反之为负相关,等于0为不存在相关性.

(4)

(3)逐步回归分析 逐步回归分析方法是一种线性回归模型自变量选择方法,它逐一引入变量,引入条件是系数的显著性符合检测标准.同时,每引入一个新变量后,要对原引入的各个变量逐个检验,把由于引入新变量后系数变成不显著的变量加以剔除,直到最后剩余的变量都不能引入以及引入的变量都不能剔除,这样得到的方程即为最后的优化回归方程[19].本文采用逐步回归分析,通过对影响县域经济空间演变格局的多个影响因素进行多轮回归和检验筛选后,建立最后的优化回归方程,用作综合评估各影响因素对县域经济空间格局演变的作用.

3 太行山山西段经济空间结构特征分析

3.1 太行山山西段经济空间结构演变过程

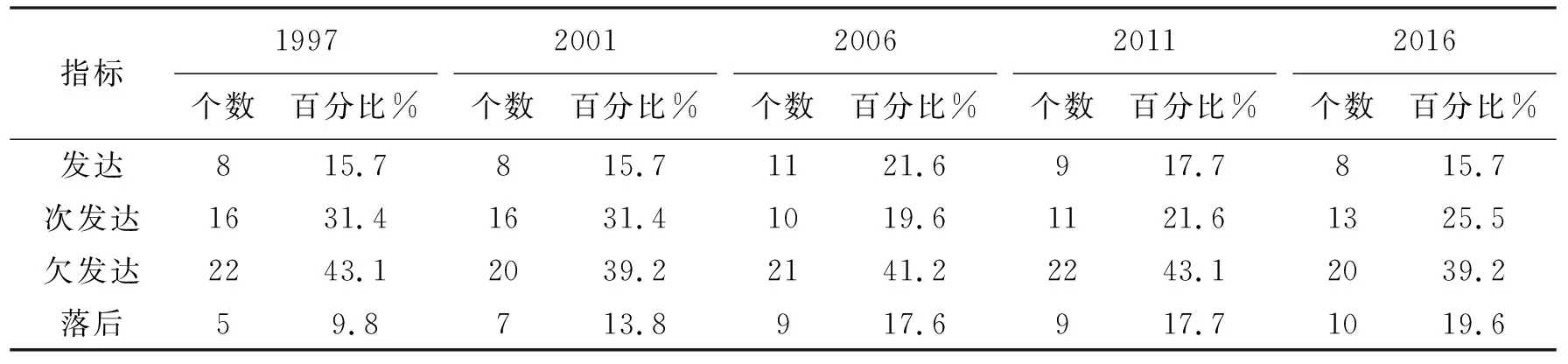

将太行山山西段各县域行政单位(包括县、县级市、市辖区)的人均GDP按照占全区域平均水平的150 %、100 %、50 %以及50 %以下四个标准,依次将各县域行政单位划分为发达地区、次发达地区、欠发达地区和落后地区(表1、图2).

表1 太行山山西段区域经济发展水平分类标准及各年指标(人均GDP,元)Tab.1 Classification criteria of regional economic development level and annual indicators in Shanxi section of Taihang Mountains (GDP per capita, yuan)

图2 太行山山西段经济空间结构时空演变过程Fig.2 Temporal and spatial evolution of the economic spatial structure in Shanxi section of Taihang Mountains

1997年太行山山西段经济空间结构总体上处于低水平的不均衡空间格局.主要表现在以下几个方面:(1)经济欠发达与落后县域个数达到27个,占全区域县域总数的52.9 %,远超过发达水平或次发达水平的县域;(2)发达县域占全区域的15.69%,主要为市辖区及其周围县、县级市,在空间分布上呈现出点状分布的状态;(3)南部晋城、长治市辖区及周围县域、潞城市、介休市、灵石市形成了全区域经济发达县域以及次发达县域集聚区;经济次发达县域主要集聚于中部阳泉市与忻州市市辖区周围;(4)经济落后县域主要集中于北端、中部与南部交汇处.

表2 太行山山西段县域类型个数及其百分比Tab.2 The number of county types and their percentages in Shanxi section of Taihang Mountains

2001年太行山山西段发达县域和次发达县域个数与1997年保持一致,但是落后县域个数增加2个,且主要位于北端,表明北段经济落后县域开始集聚.

太行山山西段经济空间结构2006年相较于2001年发生了显著的变化,经济发展开始向两极分化发展,市辖区经济带动作用初步体现.主要表现为:(1)总体上看,发达县域和落后县域的数量分别从8个和7个增加到11个和9个,发达县域占区域总县域比重大于落后县域占区域总县域比重,区域整体经济差异开始加大;(2)经济次发达县域数量从16个减少到10个,但南部地区经济发达县域及次发达县域明显增加,成为经济发达县域及次发达县域的聚集区域;(3)包围在长治市市辖区及周边襄垣县、潞城市周围的县域由2001年的次发达地区转变为欠发达地区和落后地区;(4)太行山山西段南段县域整体经济水平高于北段,北端落后县域范围扩大形成了欠发达县域和落后县域集中的区域.

与2006年相比,2011年太行山山西段经济空间格局没有出现显著的变化,两极分化的发展趋势有所缓解,但已经形成了南北经济发展的两极分化格局.主要表现在:(1)南部发达县域及次发达县域在地域上链接,形成了整个区域发展最为良好的地区;(2)除南部外,在阳泉市市辖区周围形成了一个新的发达县域及次发达县域形成的小型连片区;(3)在南部发达片区以及中部发达片区之间的区域形成了一个欠发达县域连片区,北部各县域仍处于落后及欠发达主要集中地区,发达地区与落后地区分界明显.

2016年太行山山西段落后县域个数为20年来最多,达到10个,主要集中于太行山山西段北部、中部以及南部市辖区周围县域,县域经济差距加大.太行山山西段经济空间结构呈现出明显的中心——外围模式[20].

3.2 太行山山西段经济空间结构关联分析

3.2.1 太行山山西段县域经济空间结构相关性特征

利用ArcGis 10.2软件对1997年~2016年太行山山西段县域人均GDP进行全局Moran’sI统计分析(表3),分析结果显示县域经济空间结构相关性特征(图3).

表3 太行山山西段县域经济空间自相关系数Tab.3 Spatial autocorrelation coefficient of county economy in Shanxi section of Taihang Mountains

图3 太行山山西段县域人均GDP的Moran’s I值Fig.3 Moran’s I value of county GDP per capita in the Shanxi section of Taihang Mountains

20年间太行山山西段各县(市、区)人均GDP的Moran’sI值都通过了5 %的显著性水平检验,Moran’sI值都大于0,在0.105 1到0.356 3之间浮动(图3),这表明太行山山西段县域经济存在着显著的正向空间自相关关系.太行山山西段县域人均GDP数据不是随机分布而是正态分布的,县域经济在空间上具有集聚的现象.

3.2.2 县域经济集聚空间格局演变分析

图4 太行山山西段人均GDP热冷点时空演变Fig.4 Temporal and spatial evolution of hot and cold spots of GDP per capita in Shanxi section of Taihang Mountains

1997年至2016年20年间太行山山西段县域经济热冷点地区空间格局变化不显著,即县域经济集聚空间格局未发生重大的转变.1997年,热点地区和冷点地区在空间上呈点状分布,热点地区主要集中在最南端和中部,冷点地区位于最北端,热冷点地区相互影响较小.2001年,冷点地区范围扩大且主要集中于太行山山西段北部.2006年热点地区变化较小,但2001年南部热点地区在2006年转变为次热点地区,新的热点地区在中部形成;而冷点地区县域数量较2001年有所增加,在空间上开始向北部集聚.2011年,热点地区和次热点地区在南部形成了集聚;冷点地区依然位于太行山山西段北端.2016年,南部热点地区范围扩大,空间分布上由点状转变为块状,中部热点地区转变为次热点地区,热点地区和次热点地区中间有一个面状的不显著地区阻隔,形成了对立状态;北部冷点地区范围扩大,呈现出块状分布形态.

4 太行山山西段经济空间特征的驱动机制

4.1 驱动因素

为了综合评估经济发展中众多影响因素对太行山山西段县域经济空间特征的驱动作用机理[21,22],以1997年、2001年、2006年、2011年、2016年太行山山西段各县域的人均GDP为因变量(Y),选取当年的城镇化率(X1)、一般公共预算收入(X2)、一般公共预算支出(X3)、社会消费品总额(X4)、第一产业份额(X5)、第二产业份额(X6)、第三产业份额(X7)、农林牧渔业生产总值(X8)、工业销售产值(X9)9个指标为自变量,利用SPSS软件进行逐步回归分析,建立多元线性回归模型为

Y1997=229.258+0.259X2+0.12X9+28.977X6;

Y2001=3 003.398+0.38X2-38.993X7;

Y2006=17 046-372.219X5+191.798X1-218.942X7;

Y2011=32 747.535-12 783.815X5+0.009X9;

Y2016=51 702.756-590.340X5+0.373X2-0.195X3.

1997年、2001年、2006年、2011年和2016年各年份回归模型调整后的相关系数分别为0.624,0.543,0.675,0.550,0.662,同时各指标都通过了小于0.05的显著性水平检验,说明回归模型可以很好地解释各年份中各自变量与县域经济发展水平具有较强的关联性.

由以上模型可以得出,20年来影响太行山山西段县域经济发展水平的因素处于不断的变化之中.总的来说,太行山山西段各县域经济发展水平变动主要受到产业结构状况、城镇化水平和一般公共预算收入等因素的驱动作用.但是在各个阶段,太行山山西段县域经济发展变动的驱动因素具有着差异.1997年太行山山西段各县域经济发展水平受到一般公共预算收入、工业销售产值以及第二产业份额的影响,其中第二产业份额是影响县域经济格局的主要驱动因素;2001年影响太行山山西段县域经济发展水平的因素有一般公共预算收入和第三产业份额,但第三产业却制约着县域经济发展;2006年影响太行山山西段县域经济发展水平的因素有第一产业份额、城镇化率、第三产业份额的影响,其中城镇化率与经济发展格局协同推进,第一产业和第三产业滞后于经济发展水平并对县域经济发展起到了负面的作用;2011年影响太行山山西段县域经济发展水平的因素有第一产业份额和工业销售产值,其中第一产业份额系数为负值,表明县域经济发展水平受第一产业的制约;2016年太行山山西段县域经济发展水平的影响因素有第一产业份额、一般公共预算收入和一般公共预算支出,其中一般公共预算收入的影响居首,而第一产业份额与一般公共预算支出系数为负,表明太行山山西段第一产业发展滞后未得到转变,并且政府宏观调配作用对经济发展产生了负面的影响.

4.2 驱动力

太行山山西段县域经济空间结构的演化是各种驱动力作用于驱动因素的结果,驱动力主要包括产业结构政策驱动、城镇化驱动以及政府宏观调控驱动.产业结构政策是县域经济空间结构演变的基础,城镇化为县域经济空间结构演变提供了后续动力,政府宏观调配在县域经济空间结构演变中起到支撑作用.

4.2.1 产业结构政策驱动

产业结构直接反映在县域经济发展水平中,构成经济空间结构演变的基础.1997年以来山西省整体经济受亚洲金融危机的影响,开展了新一轮的产业结构调整,逐渐确定了建设新能源和工业基地的经济发展主要目标.太行山山西段各县域单位在山西省大的产业结构政策影响下重视第二产业的发展,第二产业直接推动着县域经济水平的发展,南部大部分县域依托其丰富的矿产资源和相对雄厚的工业基础长期处于发达与较发达水平;而北部各县域由于缺乏资源或工业基础薄弱使得其发展水平落后于南部县域,导致县域经济两极分化明显.2010年以后山西省单一的产业结构调整进入困难时期,第一产业与第三产业相对滞后于第二产业的产业结构在县域经济发展中表现出负面的影响.

4.2.2 城镇化驱动

城镇化使生产资料、产业、人口等要素集聚,太行山山西段各县域城镇化水平的提升可以从扩大市场、拉动内需、促进产业发展等多个方面促进县域经济发展,为县域经济发展注入活力.但目前太行山山西段县域在推进城镇化的过程中仍呈现明显的资源型经济特色(图5)[15],农业主导型县域后续发展动力落后于其他职能类型县域,经济发展后续动力不足,进而形成太行山山西段县域经济空间特征.

图5 太行山山西段城镇职能类型划分Fig.5 Division of functional types of towns in Shanxi section of Taihang Mountains

4.2.3 政府宏观调控能力驱动

太行山山西段整体上仍处于欠发达阶段,经济结构亟待调整,稳定高效的财政政策为县域加快经济增长,促进经济结构调整,实现经济发展提供有力的支撑.但是,政府宏观调控未能正确处理好第一产业与经济发展之间的关系,导致第一产业市场体制不健全,使农业主导型县域即大部分的落后县域的经济发展落后于其他县域,进一步扩大了县域经济差异.

5 结论与建议

5.1 结论

选取1997年、2001年、2006年、2011年、2016年五个时间节点太行山山西段县域人均GDP为指标,利用空间自相关、热冷点分析方法分析得出太行山山西段经济空间结构特征为:(1)太行山山西段县域经济发展水平空间整体上南北差异较大,南部已经成为发达与次发达县域集中区域,中部阳泉市市辖区周围县域经济发展态势较好,北部成为落后与欠发达县域集中区域,太行山山西段经济空间结构演化模式为中心——外围经济空间结构模式.(2)太行山山西段县域经济存在着显著的正向空间自相关关系,经济发展水平相似的地区在空间上集聚分布.但从空间位置来看,冷点地区主要集中于太行山山西段北部、热点地区主要集中于南部和中部;从空间结构来看,冷点地区和热点地区县域个数都明显增加,范围明显扩大,由点状布局逐渐向块状布局转变,县域经济发展呈现明显的两极分化趋势,南部经济发达地区的吸引作用明显增强,而中部经济较发达县域的吸引力低于南部,北部经济落后地区县域集聚趋势明显,呈现出“南热北冷”的空间格局.

选取1997年、2001年、2006年、2011年、2016年太行山山西段各县域经济指标,通过构建多元线性回归模型表明太行山山西段各县域经济空间特征演变主要受产业结构政策、城镇化和政府调控能力等驱动力共同作用.

5.2 太行山山西段经济空间结构优化对策

5.2.1 提升产业结构

建设现代农业体系,提高农产品质量,发挥太行山山脉自然资源优势及独特的作物优势,打造属于太行山山西段农产品的统一新名片.以工业转型升级为契机提升第二产业发展质量,依托原有的产业基础,以资源就地转化和综合利用为基础,带动农副产品加工、文化旅游开发协同发展;提升制造业水平,吸引发达地区制造业转移,依靠优势力量发展新型制造业.紧抓山西省打造太行旅游板块的机遇,着眼点在于发挥厚重的人文底蕴、壮阔的山水自然资源、独特的绿色农业、富有地方性的新型工业优势,赢得发展格局上的战略优势,推进旅游与其他产业跨界融合产生叠加效应,将旅游业培育成太行山山西段发展的全新主导产业.

5.2.2 合理推进新型城镇化建设

引导人口、资源、产业合理向城镇集聚,转变城镇化发展方式,寻求创新驱动、产业升级、城乡一体、生态文明、文化传承的新型城镇化道路.加快新型产业、优质生产要素与创新型人才集聚,以产业带动城镇化发展、城镇化服务产业发展,高度协调城镇化建设与产业结构调整新格局.根据资源环境与经济社会功能定位,科学预测城镇人口的合理规模,防止过度聚集而导致城镇空间压力和环境影响,注重城镇化质量的提高.

5.2.3 区域经济一体化制度建设

太行山山西段涉及多个行政单位,受传统行政界线和行政壁垒的限制,太行山山西段整个区域难以有效地实现协调发展.对此,高一级的行政单位,如省政府、省发改委通过建设区域经济一体化制度可以有效地保障和实现区域经济协调、可持续发展.具体来说可以从以下三个方面入手:首先,制定相对应的区域发展政策,引导各生产要素在空间上的合理有序流动、集聚和扩散;其次,制定区域一体化产业政策,实现区域产业协调发展与合理转移;最后,制定更加倾向于落后县域的政策,促进太行山山西段的整体经济发展.